Историки ведут дискуссии о характере. Основные понятия и термины. Оценивание образовательных результатов

Технологическая карта урока истории в 7 классе по ФГОС

|

Основные вопросы изучения материала |

1) Боярское правление. Елена Глинская. 2) Личность Ивана IV. 3) Венчание на царство. 4) Московское восстание 1547 г. 5) Избранная рада. 6) Укрепление центральной власти. 7) Военная реформа. За этим должно последовать официальное открытие. В вашей книге вы обсуждаете идею о том, что у Дональда Трампа будет своя версия огня Рейхстага Гитлера, чтобы расширить свою власть и взять полный контроль над правительством, объявив чрезвычайное положение. Как вы думаете, что будет играть? Независимо от того, работает оно или нет, зависит от того, происходит ли что-то ужасное в этой стране, мы осознаем, что главное его значение состоит в том, будем ли мы в будущем быть более или менее свободными гражданами. Не так много, потому что мы так велики, но потому, что у нас есть немного времени на подготовку. Каким был бы ваш призыв к действию? 8) Реформы местного управления и налогообложения |

|

Типы уроков |

Изучение нового материала |

|

Ресурсы уроков |

Учебник, § 6. Карта. Фильм 16 «Царь всея Руси Иван IV Грозный» из серии «Правители Руси» (Интернет) |

|

Основные понятия и термины Весь смысл моей новой книги «О тирании: двадцать уроков двадцатого века» заключается в том, что у нас есть столетие мудрости и очень умных людей, которые столкнулись с такими ситуациями, как наши собственные, но обычно более требовательными, - и эта мудрость может быть сжата. То, что делает моя книга, это перемена дуги смены режима, от начала и до конца, и она обеспечивает вещи от простого до более сложного, что люди могут буквально делать каждый день. Самое главное - понять, что в такие моменты действительно важны ваши действия. Это ирония, но в условиях авторитарного режима, индивид имеет дело не только с демократией. При изменении авторитарного режима вначале у индивида есть особый вид власти, потому что авторитарный режим зависит от определенного согласия. Это означает, что если вы осознаете момент, в котором находитесь, вы можете найти способы не выразить свое согласие, и вы также можете найти маленькие способы стать барьером. |

Царь. Венчание на царство. Боярское правление. Избранная рада. Земский собор. Приказы. Челобитные. Стоглав. Местничество. Стрельцы. Губа. Городовые приказчики. Земский староста. Черносошные крестьяне. Централизованное государство. Сословно-представительная монархия |

|

Основные даты |

1533-1584 гг. — правление Ивана IV. Если этого достаточно, люди действительно могут изменить ситуацию, но опять же только в начале. Танец с волками: переоценка североамериканского мира коренных народов. В результате анализа фильма будет разработана идеология этого фильма, чтобы добиться лучшего приближения к значениям, которые он создает. Для достижения нашей цели будут учитываться такие аспекты, как контекст создания фильма и его влияние на американское общество на протяжении многих лет. Обоснование использования кинематографического изображения в качестве исторического ресурса. Мы должны понимать, что историческое знание не является прямым восприятием, поскольку его остатки - единственное, с чем мы должны его восстановить; Их объектами являются события, которые прекратились, и условия, которые больше не существуют. Только когда они перестают ощущаться, они становятся объектами исторической мысли. Нет способа, посредством которого можно верно отразить «историческую реальность»; Точнее сказать, что прошлое может быть реконструировано с помощью множества средств. 1538 г. — смерть Елены Глинской. 1547 г. — венчание Ивана IV на царство; восстание в Москве. 1549 г. — Земский собор. 1550 г. — принятие Судебника (Стоглава). 1551 г. — Церковный собор. 1556 г. — реформа местного управления (отмена кормлений) |

|

Персоналии |

Юрий Дмитровский. Андрей Старицкий. Иван IV. Анна и Елена Глинские. Сигизмунд I. Митрополит Макарий. А. Ф. Адашев. Сильвестр. М. И. Воротынский. А. М. Курбский. И. В. Шереметев, И. М. Висковатый Представление через письменный язык, пожалуй, является самым традиционным способом приближения к прошлому; Однако есть и другие ресурсы, которые одинаково или даже более эффективны в обогащении наших исторических знаний. Американский историк Роберт Розенстоун утверждает, что «письменный язык - это всего лишь способ воссоздать историю, путь, способствующий определенным факторам: факты, анализ и линейность». Он утверждает, что историю нельзя реконструировать исключительно на бумаге. Может быть другой способ задумать прошлое, способ, который использует элементы, отличные от написанного слова: звук, изображение, эмоции, монтаж. |

|

Домашнее задание |

§ 6 учебника. *Мини-проект |

|

Модули урока |

Учебные задачи для организации образовательного процесса |

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) |

Оценивание образовательных результатов В этом случае мы ссылаемся на визуальные и аудиовизуальные ресурсы. Можно ли считать исторический источник живописью, литографией, фотографией, кино или любыми другими средствами визуального представления. Помимо того, что культурные продукты, характерные для их времени, также предлагают свою интерпретацию события. Теперь, чтобы обеспечить смысл и преемственность этого смешения данных, британский философ и историк Робин Джордж Коллингвуд подчеркивает использование априорного воображения, чтобы «устранить пробелы между тем, что говорят наши власти, обеспечить непрерывность повествование или историческое описание». Это состоит из конструктивного и критического объяснения, которое историк и кинорежиссер должны прибегать к толкованию. Следовательно, априорное воображение выполняет две функции: с одной стороны, это то, что придает истории ее критический характер, а с другой - дополняет реальность, поскольку она дает возможность задумать конкретное прошлое и без фрагментарные подразделения. |

|

Мотивационно-целевой |

Рассмотрите в учебнике и найдите в Интернете иллюстративный ряд, посвящённый жизни и деятельности Ивана IV. Что вы знаете об этом русском царе? Как его прозвали в народе? Почему многие события, произошедшие во время его правления, до сих пор вызывают споры, неоднозначные оценки? |

Перечислять различные толкования, версии исторических событий с опорой на дополнительные сведения. Важно отметить, что каждое средство выражения относится к миру определенным образом, и поэтому и кино, и другие источники дискурсивного характера, отличные от письменности, могут обогатить взгляд на прошлое. В случае с кино это по своим достоинствам, живым архивом прошлых форм или по его социальной функции является резким свидетельством своего времени и, как таковой, бесценным материалом для историка, который хочет его увидеть и что знаете, как использовать. Мы продвигаем то, что в этом случае объектом изучения будет историческая фикция; т.е. художественный фильм воссоздает определенное время, но не обязательно отвечает на «реальное» событие, зарегистрированное академическим органом. Формулировать выводы, суждения на основе дополнительных сведений, жизненного опыта |

Работа с иллюстрациями. |

|

Ориентационный (актуализации/повторения) |

Покажите на карте территорию, входящую в состав России накануне вступления на престол Ивана IV. Вспомните его современников из других стран — правителей, деятелей культуры. Возвращаясь к использованию визуальных ресурсов, мы можем оправдать его использование в исторической дисциплине, исходя из конкретного примера: литографии Карла Небеля о битвах между Мексикой и Соединенными Штатами. Эти образы полезны для историка не только потому, что они способствуют расширению знаний, которые мы имеем о той войне, но также даем нам представление о причинах, побудивших автора документировать эти битвы и как он это сделал. Отныне нам придется рассматривать визуальные ресурсы как свидетельства их времени, всегда пропитанные личной интерпретацией автора. Какие способы управления были известны в то время? Каким образом можно было изменить ситуацию в государстве, в его отдельных сферах? Что такое реформа ? Приведите из всеобщей и отечественной истории примеры проводимых реформ. Каков был их результат? |

Определять по карте и словесно описывать границы государства. В случае с кино это также исторический источник, потому что он относится к настоящему, из которого он был создан. Что касается достоверности или ложности исторического содержания художественного фильма, историк не обязан сохранять версию и дискурс фильма, но обязанность противостоять этой интерпретации другими источниками, предпочтительно академического характера. Подводя итог: использование неписаных источников действительно, потому что они ссылаются на мир другими способами, как это делают тексты, и, вопреки обычному мнению, сущность исторического содержания не будет затронута его использованием. Применять ранее полученные знания в историческом контексте |

Работа с картой. |

|

Прочитайте отрывок из «Большой челобитной» И. С. Пересветова. Как характеризуется «боярское правление»? В чём автор видит главный вред подобного правления? Какие последствия оно имело? Каким образом обстановка начала правления Ивана IV могла повлиять на формирование его личности? Какие черты личности Ивана IV привлекательны для вас, а какие нет? Почему? Расшифровка и интерпретация аудиовизуальных документов. Концепция идеологии и ее влияние на интерпретирующую работу. Какие аспекты мы должны учитывать, чтобы работать в кино как исторический источник? Для анализа фильмов исторической фантастики необходимо учитывать, что фильмы «не дают нам ощущения реального, а их собственного смысла, особенно того, что вытекает из выработки структуры». Хотя его намерение состоит в том, чтобы заставить зрителя поверить, что то, что у него на глазах, является настоящей копией реальности, мы должны знать, что «то, что мы видим на экране, не является единоличным для глаз камеры, визуальное создание, некоторые изображения, отобранные и взятые из кажущейся реальности», созданные из монтажа. Иван IV стал первым в истории России «боговенчанным царём». Что это означает? Прочитайте п. 4 § 6. Почему именно народные восстания убедили царя в необходимости реформ? Лаборатория историка: представьте, что вы являетесь научными сотрудниками трёх лабораторий. Прочитайте документы (см. дополнительный материал), проясняя смысл незнакомых слов с помощью словарей, Интернета. Кратко перескажите их. Сделайте вывод: что хотел изменить правитель, принимая то или иное решение? По сути, кино способно «вызывать не только формы и факты прошлого, но и менталитеты, образ жизни, обычаи и т.д.». Следовательно, чтобы сделать критическую интерпретацию фильма, не нужно окутывать очарованием. Следует иметь в виду, что каждая история имеет смысл, каждая фантастика является носителем идеологии. Потому что оба являются формами, которые сообщают миру. В противовес увлечению мы должны подвергнуть фильм процессу расшифровки и декодирования. Это предполагает размышление и размышление о предоставляемой нам информации; Только таким образом можно сделать критическое чтение работы. Расскажите об Избранной раде. Какова была роль ближайших советников царя? Как вы оцениваете её деятельность? Опираясь на отрывок из Домостроя, определите, какой позиции придерживался автор |

Находить информацию из разных исторических источников. Оценивать влияние различных факторов на становление личности и деятельность правителя, давать оценку его человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. Поэтому для фильма - как и письменного документа - как исторического источника, за пределами слепого доверия к «эффекту реальности», он должен осознать характер представления того, что мы видим. и, следовательно, быть вынужденным также к интерпретирующей работе, эквивалентной интерпретации кинорежиссера в момент организации его выступления из предыдущего представления; то есть исторического знания. Вышеизложенное приводит нас к тому, чтобы спросить себя, каковы критерии, по которым эта интерпретирующая работа должна быть выполнена. Идеологический анализ - один из возможных способов сделать историческое чтение фильмов. Чтобы осуществить это, мы должны рассмотреть концепцию идеологии. Ван Дейк определяет его как культурный багаж человека, образованный организованным набором знаний, убеждений, мнений и взглядов. Этот автор утверждает, что каждая работа пронизана идеологией, и именно она «влияет на производство, анализ и понимание дискурса» произведения. Определять причинно-следственные связи. Участвовать в работе группы. Планировать распределение функций в совместной деятельности. Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач. Сжато представлять информацию. Высказывать собственное отношение к событиям, позиции. Оценивать мнения и позиции представителей разных групп Чтобы углубиться в смысл этого понятия, мы должны также рассматривать его как когнитивную систему и социальную систему. С одной стороны, это ментальное представление, которое присутствует в памяти, и оно должно использоваться для интерпретации событий и действий. С другой стороны, идеология также может рассматриваться как социальная система, поскольку она разделяется членами группы, которая может быть обширной или очень маленькой. Учитывая, что это сложная сеть взаимосвязанных взглядов, идеология индивида - или общества - будет зависеть от социального слоя, к которому он принадлежит, от его интересов и от отношений, которые он имеет к определенной теме. |

Работа с учебником, историческими источниками. |

|

|

Контрольно-оценочный (в том числе рефлексивный) |

Назовите основные направления реформ Избранной рады. Согласны ли вы с мнением, что её можно назвать первым в истории России правительством? Все ли были согласны с проводимыми реформами? Почему прервались реформы Избранной рады? Идеология всегда будет подвержена различным интерпретациям и критике, поэтому никто не может претендовать на то, чтобы быть «носителем истины» или иметь последнее слово. Для анализа идеологического содержания произведения необходимо учитывать стилистические и риторические структуры, используемые автором. Ван Дейк упоминает, что стиль, используемый в тексте, раскрывает не только персональный характер автора, но и социальный контекст, с которым он идентифицирует себя. Однако мы должны уточнить, что сообщение текста восприимчиво к толкованию по-разному, потому что в зависимости от идеологии получателя текст можно считать авторитетным, убедительным или точным, чтобы сказать несколько примеров. Какие факты свидетельствуют о формировании в России сословно-представительной монархии? Как в записках о России итальянский иезуит, писатель и дипломат А. Поссевино описывает правление Ивана IV (см. дополнительный материал)? Какие черты этого правления выделяет иностранный автор? Почему? Историки ведут дискуссии о характере народного представительства в Земских соборах, их роли в истории России. С помощью учителя обсудите основные точки зрения по этому вопросу (см. учебник и др.). Приведите аргументы в защиту того мнения, которое вы считаете более убедительным. Анализ явного содержания текста не единственный метод, который существует для идентификации его идеологии; его также можно идентифицировать с помощью «поверхностных и семантических структур структуры, подразумевающих неявные знания, убеждения, мнения, отношения и, следовательно, идеологии». Таким образом, «производство и понимание дискурса будет решающим образом определяться нашим когнитивным репертуаром», который представляет собой набор знаний, с которыми мы имеем дело заранее, такие как «согласованность, стиль, речевые акты и т.д.»; аспекты, которые обязательно будут также зависеть от идеологии. Чем отличались органы сословного представительства России от западноевропейских? Выясните общее и особенное в централизации государства в России и европейских странах. Предположите, как сложилась дальнейшая судьба Избранной рады, её членов. Найдите подтверждение или опровержение своему мнению в дополнительной литературе, интернет-ресурсах |

Обобщать информацию по теме урока. Оценивать мнения и позиции представителей разных социальных групп. Формулировать свою точку зрения и аргументировать её с помощью учителя. Приводить примеры для подтверждения вывода, суждения. Находить информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность с помощью педагога. Определять информационную ценность исторического источника (под руководством учителя). Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических процессов и явлений (под руководством учителя), аргументировать своё мнение. Сравнивать (с помощью учителя) исторические объекты на основе анализа и выделения существенных признаков. Планировать и осуществлять дополнительную познавательную деятельность по теме |

Работа с историческим источником. |

Дополнительный материал

Памятка по работе с историческим источником

- Прочитайте заглавие (если оно есть).

- Назовите вид исторического источника. При каких обстоятельствах, когда и кем он был создан? Каковы цели его создания?

- Прочитайте текст. Объясните незнакомые понятия и термины.

- Какую новую для вас информацию содержит документ? Кратко изложите её.

Лаборатория историка

УЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ, 1556 г.

Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и всякие воини многыми землями завладали, службою оскудеша, — не против государева жалования и своих вотчин служба их, — государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша, комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша неимущим; а с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в далной поход о дву конь, и хто послужит по земли и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и на уложеные люди даёт денежное жалование: а хто землю держит, а службы с неё не платит на тех на самех имати денги за люди; а хто даёт в службу люди лишние перед землёю, через уложенные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а людем их перед уложеными в полътретиа давати денгами. И все государь строяше, как бы строение воинъству и служба бы царская бозо лжи была и без греха вправду; и подлинные тому розряды у царьскых чиноначалников, у приказных людей.

Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней // А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М., 1999. — С. 115.

УЧРЕЖДЕНИЕ СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА

1550 г. Того же лета учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьёвской слободе, а головы у них учинил детей боярских: в первой статье Гришу Желобова сына Пушечникова, а у него пищальников 500 человек, да с ним головы, у ста человек сын боярской, а в другой статье дьяк Ржевский, а у него пищальников 500 человек, а у всяких у ста человек сын боярской; в третьей статье Иван Семёнов сын Черемисинов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской в сотниках; в четвёртой статье Васка Фуников сын Прончищев, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в пятой статье Фёдор Иванович сын Дурасов, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в шестой статье Яков Степанов сын Бунтов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской. Да и жалованье стрельцам велел давати по 4 рубля на год.

Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней// А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М., 1999. — С. 114.

ОТМЕНА КОРМЛЕНИЙ, 1556 г.

Приговор царской о кормлениях и о службе. Лета 7064-го (1556) приговорил царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии з братиею и з боляры о кормлениях и о службе всем людем, как им впредь служити. А по се время бояре и князи и дети боярскые сидели по кормлениям по городом и по волостем для росправы людем и всякого устроениа землям и собе от служеб для покою и прекормления; на которых городех и волостех были в кои лета наместникы и волостели, и тем городом и волостем розсправу и устрой делали и от всякого их лиха отбращали на благое, а сами были доволны оброкы своими и пошлинами указными, что им государь уложил. Многие грады и волости пусты учинили наместникы и волостели, изо многих лет презрев страх божий и государьскые уставы, и много злокознённых дел на них учиниша. <…>

О повелении царьском. И повеле государь во градех и в волостях разчинити старосты, и сотцкые, и пятьдесятцкые, и десятцкые и з страшным и грозным запрещением заповедь положити, чтоб им разсужати промежь разбои и татбы и всякие дела, отнюдь бы никотора вражда не именовалася, также ни мзда неправедная, ни лжывое послушество; а кого промеж собою такова лиха найдут, таковых велел казнем предавати; а на грады и на волости положити оброкы по их промыслом и по землям, и те оброкы збирати к царьскым казнам своим диаком…

О рассмотрении государьском. По сем же государь и сея рассмотри: которые велможи и всякие воины многыми землями завладали, службою оскудеша,- не против государева жалования и своих вотчин служба их — государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша, комуждо что достойно, так устроища, преизлишки же разделища неимущим; а с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву конь; и хто послужит по земли, и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и на уложеные люди даёт денежное жалование; а хто землю держит, а службы с неё не платит, на тех на самех имати денги за люди… И все, государь, строяще, как бы строение воинъству и служба бы царская безо лжи была и без греха…

Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней // А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М., 1999. — С. 121-122.

А. Поссевино. «Исторические сочинения о России XVI в.» (фрагмент)

Московиты с детства имеют обыкновение так говорить и думать о своём государе, получив это установление из рук предков, что чаще всего на ваш вопрос отвечают так: «Один бог и великий государь это ведают», «Наш великий государь сам всё знает», «Он единым словом может распутать все узлы и затруднения», «Нет такой религии, обрядов и догматов которой он бы ни знал», «Что бы мы ни имели, когда преуспеваем и находимся в добром здравии, всё это мы имеем по милости великого государя».

Такое мнение о себе он поддерживает среди своих с удивительной строгостью, так что решительно хочет казаться чуть ли не первосвященником и одновременно императором.

Самой своей одеждой, окружением и всем прочим он старается выказать величие даже не королевское, но почти папское. Можно сказать, что всё это заимствовано от греческих патриархов и императоров, и то, что относилось к почитанию бога, он перенёс на прославление себя самого.

Он носит тиару, пышно украшенную жемчугом и драгоценными камнями и не одну (их он постоянно меняет, чтобы показать своё богатство; говорят, что они привезены из Византии). Их он или имеет при себе, когда сидит на троне, или носит на голове. В левой руке у него жезл, или посох, украшенный довольно большими алмазными зёрнами, как бы узлами. Он носит спускающуюся до пят одежду, почти такую, какую обычно носят папы, когда исполняют торжественное богослужение, на руках его много перстней с огромными драгоценными камнями. Справа над его троном, на котором он восседает, лик спасителя и пречистой девы. По обеим сторонам стоят по два человека, вроде королевских телохранителей, одетые в белые кафтаны с обоюдоострыми секирами, приложенными к плечам. На скамьях же во внутренних и внешних покоях сидят люди в златотканой одежде до пят (если они сами не имеют такой одежды, князь имеет обыкновение при приезде послов выдавать её на время). Они похожи на дьяконов, когда те помогают священникам в церковной службе. В удивительном молчании следят они за выражением лица и движениями головы князя…

Так как князь признаёт и называет себя наследником всех своих владений и того, что в них находится, земли и имущество он передаёт, кому захочет и у кого захочет, в любое время отнимает. По этой причине они не осмеливаются отойти от своей схизмы и каждый идёт на войну, не получая жалованья. Они настолько зависят от воли князя, что сразу же отправляются, куда бы их ни послали, и желают этого не столько для себя, сколько ради детей. Ведь если те проявят какие-нибудь способности, а родители их провели жизнь честно, государь даст им или всё имущество или часть его. Таким образом, он хочет быть полным господином имущества, тела, души и даже как бы мыслей подданных. И так как он хочет знать, что они между собой говорят, получается, что никто не смеет рта раскрыть. Каждое высказанное слово может в такой же мере снискать милость государя, как и стать причиной наказания.

Без его уведомления и разрешения не дозволяется уезжать к иноземцам. Хотя купцы других стран приплывают и приезжают в Московию, однако никто из московитов обычно не ездит в другие страны, если его не пошлют…

По-видимому, с давних пор они привыкли к такому почитанию, никогда, ни при каких обстоятельствах они не забывают о нём, платя дань почтения государю и чуть ли не посвящая ему свои души.

Какими бы влиятельными ни были какие-нибудь люди, если они окажутся замешанными в тяжком преступлении (или таком, которое кажется тяжким), по приказанию и соизволению государя они подвергаются высшей каре: по большей части их топят в воде или запарывают плетьми. Это до такой степени не считается позорным, что даже наказанные плетьми возносят хвалы государю.

Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015.

Каковы были цели реформ, проведённых в России в середине XVI в.?

1. Боярское правление. Елена Глинская

В декабре 1533 г. великий князь московский и всея Руси Василий III умер. Перед своей кончиной он назначил для попечения о своём трёхлетием сыне Иване опекунский совет, состоявший из семи влиятельных бояр. Они должны были «беречь» малолетнего правителя и приобщать его к государственным делам до того момента, пока Ивану не исполнится 15 лет, после чего он должен будет начать править страной самостоятельно. Уже через несколько дней после смерти Василия III бояре-опекуны возвели на престол Ивана IV (1533—1584). Такая спешка была вызвана тем, что свои права на трон мог предъявить младший брат Василия III — удельный князь Юрий Дмитровский, который до рождения у Василия первенца считался наследником престола. Чтобы предотвратить возможные беспорядки и волнения внутри страны, по приказу Елены Глинской князь Юрий был заключён в темницу, где через три года он скончался от голода.

Борьба за власть развернулась между боярами-опекунами — Шуйскими, Бельскими и Глинскими. Однако вскоре вдова Василия III, Елена Глинская, тяготившаяся боярской опекой над сыном, взяла управление государством в свои руки. Она жестоко расправилась с другим возможным претендентом на великокняжеский престол — младшим сыном Ивана III, удельным князем Андреем Старицким, вокруг которого стали сплачиваться противники Глинских.

Правление Елены Глинской продолжалось менее пяти лет. Она сумела провести ряд важных реформ, способствовавших централизации государства, прежде всего денежную реформу, в результате которой московский рубль стал единственной для всей страны денежной единицей. Помимо этого, были введены единые для всего государства меры веса и длины.

Елена Глинская. Реконструкция С. А. Никитина

Иван IV. Реконструкция М. М. Герасимова

Иван IV. Гравюра XVI в.

В 1534 г., видя, что Российское государство ослаблено внутренними распрями, польский король и великий князь литовский Сигизмунд I начал войну с Россией. Польско-литовская армия разорила брянские и черниговские земли. Русское войско смогло отбить удары неприятеля и продвинуться на территорию Литвы. В 1535 г. литовцам удалось овладеть Гомелем и Стародубом. В свою очередь русские смогли воздвигнуть на пограничных литовских землях крепости Себеж и Заволочье. Расчёты Сигизмунда на бессилие московского правительства, связанное с внутренними неурядицами, не оправдались. Война затягивалась. К такому развитию событий Сигизмунд I не был готов. В 1537 г. было заключено русско-литовское перемирие, в результате которого Гомель переходил Литве, а за Россией оставались Себеж и Заволочье.

В апреле 1538 г. тридцатилетняя Елена Глинская неожиданно умерла. Как полагают историки, она была отравлена боярами. После её смерти борьба боярских родов за власть приобрела ожесточённый характер. Отравления и убийства соперников, их заключение в темницу или насильственное пострижение в монахи — всё это стало обычным делом при московском дворе. Причём часто бояре совершали свои зверства прямо на глазах у юного государя. Подобная ситуация оказала большое влияние на формирование личности Ивана IV.

2. Личность Ивана IV

Каким образом обстановка начала правления Ивана IV могла повлиять на формирование его личности?

Иван рос одарённым ребёнком. Он рано пристрастился к чтению. Мальчика особенно интересовали описания жизни великих правителей прошлого и рассуждения о божественном происхождении верховной власти. В юные годы Иван не получил систематического образования, однако в зрелом возрасте он поражал знавших его людей своими обширными познаниями. Более того, он занялся литературным трудом и оказался талантливым и весьма плодовитым писателем. Источники свидетельствуют, что Иван IV был хорошим оратором. В своих речах он любил ссылаться на произведения древних авторов и приводил примеры из римской истории.

Иван был обладателем крупнейшей в Европе библиотеки. В ней хранились редчайшие сочинения античных и византийских авторов. Государь увлекался сочинительством церковной музыки, хорошо играл в шахматы. И всё это сочеталось в нём с беспощадной жестокостью, болезненной подозрительностью и мстительностью.

Какие черты личности Ивана IV вам симпатичны, а какие нет?

3. Венчание на царство

На 17-м году жизни Иван заявил митрополиту Макарию о своём намерении венчаться на царство, а не на великое княжение, как это было принято на Руси. Митрополит поддержал это желание, сулившее значительное укрепление верховной власти. Ведь царями на Руси называли ордынских ханов и византийских императоров, и первый русский царь с полным основанием мог претендовать на все те неограниченные права, которыми пользовались эти правители.

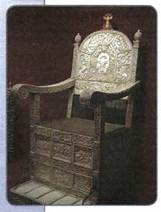

Шапка Мономаха

Каково было значение венчания Ивана IV на царство?

Царский трон Ивана IV

16 января 1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание Ивана IV на царство. Шапку Мономаха возложил на голову царя митрополит, подчёркивая тем самым особое положение церкви в государстве.

Иван IV Васильевич стал первым в истории России «боговенчанным царём». Принятие царского титула поднимало международный авторитет России. Теперь российский государь приравнивался к самым знатным правителям мира.

4. Московское восстание 1547 г.

Борьба за власть между боярскими родами привела к невиданным злоупотреблениям, беззаконию и взяточничеству. Резко ухудшилось положение широких слоёв населения.

Возвышение рода Глинских ещё более осложнило обстановку. Чашу народного терпения переполнил грандиозный московский пожар, уничтоживший почти весь город. Многие горожане лишились имущества и крова. Москвичи во всех своих бедах винили Глинских.

26 июня 1547 г. вооружённые горожане ворвались в Кремль и потребовали выдать им Глинских на расправу. Бояре пытались успокоить восставших, но успеха не имели. Разъярённые москвичи выволокли из Успенского собора дядю царя — Юрия Глинского и забили его камнями. Были разграблены дворы Глинских, перебиты их слуги. Царю с семьёй пришлось спасаться в подмосковном селе Воробьёве. Но разъярённая толпа двинулась и туда. С большим трудом удалось убедить народ, что Глинских в Воробьёве нет.

Народные восстания в Москве, а затем и в других городах убедили царя в необходимости проведения реформ, направленных на укрепление центральной власти.

5. Избранная рада

Назовите причины Московского восстания 1547 г.

Ко времени венчания Ивана IV на царство вокруг него сложился круг талантливых государственных деятелей. Он получил название Избранной рады — совета приближённых. В неё входили дворянин А. Ф. Адашев, священник Сильвестр, князья М. И. Воротынский и А. М. Курбский, боярин И. В. Шереметев, дьяк И. М. Висковатый. Избранную раду поддерживал и глава Русской православной церкви митрополит Макарий.

Опираясь на Избранную раду и своего ближайшего советника митрополита Макария, царь провёл реформы, которые должны были способствовать окончательному собиранию и объединению всех русских земель вокруг центральной власти. Разработчики реформ понимали, что это сложная задача, решить которую можно лишь при поддержке широких слоёв населения.

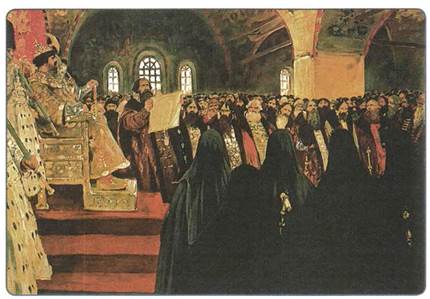

6. Укрепление центральной власти

В 1549 г. Иван IV повелел собрать в Москве представителей боярства, духовенства и служилых людей для обсуждения преобразований. Это был первый в истории России Земский собор — собрание представителей всех русских земель. На соборе царь обвинил бояр в злоупотреблениях, которые они творили во времена его малолетства, и пообещал в дальнейшем охранять население от произвола бояр и местных властей.

В последующие годы на Земские соборы стали приглашать представителей практически всех слоёв населения. Они собирались для решения наиболее важных государственных вопросов. Правда, прямых выборов на собор не происходило, его участники назначались властями.

В 1550 г. на Земском соборе был утверждён новый Судебник. В нём был увеличен размер пожилого при переходе крестьян (в Юрьев день) от одного помещика к другому, ужесточались наказания для разбойников, вводились наказания за взятки, ограничивались права наместников. Судебник наделял Боярскую думу правом высшего законодательного органа при царе. Все законы должны были проходить порядок боярского приговора (утверждения). Закончилось формирование системы центральных органов управления — приказов. Каждый приказ ведал определёнными государственными делами. Так, Посольский приказ руководил внешней политикой России, Челобитный приказ принимал жалобы, подаваемые на имя царя, — челобитные, а также контролировал другие государственные учреждения. Разрядный приказ ведал военным делом, назначением воевод, сбором ополчения, Поместный приказ — землевладением и т. д.

Каковы были основные направления реформ Избранной рады?

Земский собор. Художник С. В. Иванов

Назовите слои общества, которые были представлены на соборе.

Титульный лист Стоглава

В 1551 г. состоялся церковный собор. Им руководил митрополит Макарий, активное участие в его работе принимал Иван IV. (Сборник документов, которые принял собор, состоял из ста глав, поэтому собор был назван Стоглавым.) В соответствии с задачами централизации страны собор привёл к единообразию церковные обряды, признал всех местных святых общерусскими, разработал правила поведения для духовенства с целью повышения его образовательного и нравственного уровня.

7. Военная реформа

В 1550 г. была проведена военная реформа. На время военных действий ограничивалось местничество — на высшие военные должности назначались лица, проявившие воинский талант, независимо от знатности рода. Была создана избранная тысяча — ядро поместного ополчения, непосредственно подчинённое царю. Первой попыткой создания регулярной армии стало учреждение стрелецких полков. Стрельцом мог стать любой свободный человек. Стрельцы получали из казны денежное жалованье, ручное огнестрельное оружие и обмундирование.

В 1556 г. было принято Уложение о службе, определявшее нормы обязательной службы в царском войске для всех землевладельцев. С каждых 100 четвертей земли (150 десятин, или около 170 гектаров) должен был являться на службу один вооружённый конный воин. Если земли было 200 четвертей, то её владелец должен был привести с собой ещё одного вооружённого человека. Уложение о службе во многом уравнивало права вотчинников (бояр) и помещиков (дворян), способствовало формированию общерусского служилого земледельческого сословия, все представители которого обязаны были нести государеву военную службу.

Стрельцы

Конный воин-дворянин

8. Реформы местного управления и налогообложения

Вспомните, что такое кормления. Кто их уплачивал и в каком виде?

В 1556 г. была проведена реформа местного управления. Она упразднила кормления и наместническое правление. В уездах, где существовало частное землевладение, были учреждены должности губных старост (губа — это территориальный округ, совпадающий, как правило, с волостью или уездом). Старост избирали землевладельцы округа из своей среды. Там, где большинство населения составляли черносошные (лично свободные) крестьяне, а также в городских общинах местное самоуправление осуществляли выбранные населением земские старосты. В городах избирались городовые приказчики. Выборные органы наделялись широкими полномочиями. Они вершили суд, следили за соблюдением законов и порядка, осуществляли сбор податей (денежных налогов). Права самоуправления получило и духовенство. Органы самоуправления защищали интересы избиравшего их населения.

Был изменён и порядок налогообложения — установлена единица налогообложения (соха) и размер взимаемых с неё повинностей (тягло).

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Реформы Ивана IV, проведённые совместно с Избранной радой, были направлены на централизацию страны. При их проведении власть стремилась достичь согласия между интересами государства и населения. Реформы намечали путь развития Российского государства как сословно-представительной монархии.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Почему, на ваш взгляд, после смерти Василия III в России установилось боярское правление? Какие последствия оно имело? 2. Какое значение для централизации страны имели реформы Елены Глинской? 3. Как протекали детские годы Ивана IV? Как вы думаете, каким образом борьба боярских группировок за власть могла отразиться на личности царя?

4. Как вы оцениваете деятельность Избранной рады? Согласны ли вы с мнением, что её можно назвать первым в истории России правительством?

5. Какие факты свидетельствуют о формировании в России сословно-представительной монархии? Чем отличались российские органы сословного представительства от западноевропейских? 6. Как вы думаете, почему важное место в преобразованиях 1550-х гг. заняла военная реформа?

Работаем с картой

Покажите на карте территорию, входившую в состав России накануне вступления на престол Ивана IV.

Изучаем документы

ИЗ «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОБИТНОЙ» И. С. ПЕРЕСВЕТОВА

Сами вельможи русского царя богатеют и в лени пребывают, а царство его в скудость приводят. Потому называются они слугами его, что прибывают на службу к нему в нарядах, на конях и с людьми, но за веру христианскую некрепко стоят и без отваги с врагом смертную игру ведут, так что Богу лгут и государю.

ИЗ ДОМОСТРОЯ

Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нём Бога моли, и тем паче не лги ему, но кротко правду ему говори, как самому Богу, и во всём повинуйся ему; если земному царю с правдою служишь и боишься его, научишься и небесного царя бояться: этот временный, а небесный вечен и, судья нелицеприятный, каждому воздаст по делам его... Говорит же апостол Павел: «Вся власть от Бога», так что кто противится властителям, царю и князю и всякому вельможе, и клеветою и лукавством вредит, тот Божию повелению противится.

ИЗ «РУССКОЙ ИСТОРИИ В ЖИЗНЕОПИСАНИЯХ ЕЁ ГЛАВНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ» Н. И. КОСТОМАРОВА

И вот государство стало управляться кружком любимцев, который Курбский называет «Избранною радою». Без совещания с людьми этой Избранной рады Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел мыслить... При этом опекуны Ивана старались по возможности вести дело так, чтобы он не чувствовал тягости опеки и ему бы казалось, что он по-прежнему самодержавен.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Земский собор 1549 г. историки называют собором примирения. Кто с кем «примирился» на этом соборе? Почему без этого «примирения» невозможно было начать реформы в стране?

2. Историки ведут дискуссии о характере народного представительства в Земских соборах, их роли в истории России. Ниже представлены основные точки зрения учёных по этому вопросу. Какая из них вам кажется наиболее верной? Свой ответ аргументируйте.

3. Чем занимались чиновники в приказах? Напишите (в тетради) рассказ от первого лица «Один день в... приказе» (название приказа укажите самостоятельно). Сделайте вывод, какова была роль чиновников в управлении централизованным государством.

4. С помощью дополнительной литературы выясните имена европейских правителей, которые были современниками Ивана IV.

5. Сравните процессы централизации государства в России и европейских странах. Выявите общее и особенное в этих процессах.

Запоминаем новые слова

Земский собор — центральное сословно-представительное учреждение XVI—XVII вв. Созывался для санкционирования важнейших правительственных мероприятий.

Избранная рада — неофициальное правительство Ивана IV в конце 1540-х—1550-х гг.

Местничество — система распределения служебных должностей в России по происхождению и служебному положению предков. Зародилась в XIV в. Отменена в 1682 г.

Сословно-представительная монархия — форма правления в условиях политической централизации, предусматривающая участие представителей сословий в составлении законов и управлении страной. Стрельцы — в XVI — начале XVIII в. постоянное войско, вооружённое огнестрельным оружием. Набиралось из свободного посадского и сельского населения, затем стрелецкая служба стала наследственной и пожизненной. Стрельцы стали категорией служилых людей.

Челобитная — индивидуальное или письменное прошение.

ИСТОРИКИ СПОРЯТ

ПОЯВЛЕНИЕ ЗЕМСКИХ СОБОРОВ: ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

В. О. Ключевский: «В нашей литературе можно уловить два взгляда на земские соборы. Одни видят в них только вспомогательное орудие администрации... Другие расположены придавать им важное политическое значение как органу народной оппозиции... Оба эти взгляда неудобны тем, что трудно решить, который из них верен и даже верен ли который-нибудь из них... Представительные собрания средневековой Западной Европы были вызваны к жизни политическою борьбой и ею же воспитаны. Средневековое западноевропейское государство было сословною федерацией, союзом нескольких державных сословий, державшимся на таком же договоре, каким определяются взаимные отношения союзных государств... При таких условиях представительные собрания получали тем большее политическое значение, чем чаще и откровеннее сословные представители показывали на них зубы друг другу или правительству... <...>

Состав соборного представительства является основным вопросом, от решения которого зависит ответ на остальные, а связь соборного представительства с правительственным и общественным строем государства послужит общею точкой зрения, которая укажет путь к решению всех их. Если сопоставление земских соборов с представительными учреждениями других стран достаточно уяснило, чем не были эти соборы, то сопоставление их с туземными [местными. — Прим, авт.] учреждениями поможет объяснить, чем они были».

С. Ф. Платонов: «Для того, чтобы отличить земский собор от иного рода собраний, надобно помнить, что собор слагался из трёх необходимых составных частей. Во-первых, в состав «совета всея земли» входил освящённый собор русской Церкви с митрополитом, позднее патриархом во главе; освящённый собор имел своё собственное устройство и включался в собор земский, как отдельная его часть, действовавшая по своим привычным правилам и подававшая свой голос особо от прочих групп соборных участников. Во-вторых, в состав земского собора включалась боярская дума, составлявшая постоянный совет государя и сохранявшая в составе собора своё обычное устройство, свою «старину и пошлину». Действовавшая обыкновенно нераздельно с монархом, дума участвовала с ним в занятиях собора в качестве руководящего органа, не смешиваясь с массою собора, а как бы возвышаясь над нею. И, в-третьих, в состав земского собора входили земские люди, представлявшие собою различные группы населения и различные местности государства. Присутствие этих земских представителей было необходимо для того, чтобы освящённый собор и дума, составлявшие вместе высший правительственный совет, могли превратиться в «совет всея земли». Без земских людей «собор» из духовенства и бояр не представлял собою «всю землю» и так не назывался; равным образом, если в каком-либо совещании отсутствовала дума или освящённый собор, то совещание это — не «земский собор», а нечто другое, чему надо сыскать другое имя. Словом, наличность всех трёх указанных составных частей есть необходимое условие для земского собора; отсутствие одной из них делает собор не неполным, а невозможным».

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Ph от температуры

- Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание

- Храм святой великомученицы екатерины в риме

- Численность последователей основных религий и неверующих

- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек

- Какие меры относились к политике военного коммунизма

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter