Техника и снаряжение воздушно-десантных войск в Техническом музее. г.Тольятти

ВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА

К этому времени на вооружение частей специальной разведки было принято значительное количество инженерных и специальных боеприпасов и оружейных систем, с помощью которых диверсанты должны были уничтожать средства ядерного нападения противника и выполнять другие задачи.

К такому вооружению относились: заряды КЗК, КЗУ, пластическая взрывчатка ПВВ-4, ЛПВВ-9, мины осколочные направленного действия МОН-50, МОН-90, М0Н-100, МОН-200, мины осколочно-заградительные ОЗМ-72, нажимные фугасные мины ПМН, ПМН-2, мины-сюрпризы МС-3, МС-4, МС-7, противотанковые мины ТМ-62П, позже появилась ТМ-83, бесшумные пистолеты С-4М, МСП, ПБ, АПБ, автоматы АКМС-Л с прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1.

7,62-мм автомат АКМС-Л с прибором бесшумной стрельбы ПБС-1.

7,62-мм бесшумный пистолет МСП.

7,62-мм бесшумный пистолет С-4М.

В 70-х - начале 80-х годов появились реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7Д, РПГ-16, огнеметы «Рысь» и «Шмель», противотанковые ракетные комплексы «Метис» и «Фагот», пусковая установка 122-мм неуправляемых ракет 9П132 «Партизан».

Бесшумные пистолеты применялись для поражения живой силы противника на дальностях до 50 метров. При помощи автомата АКМС-Л и установленного на него прибора бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1 имелась возможность специальными патронами поражать личный состав противника на дальности до 300 метров. Уровень шума при выстреле из АКМС-Л был сопоставим с выстрелом из малокалиберной винтовки и в полевых условиях не позволял уверенно идентифицировать источник шума.

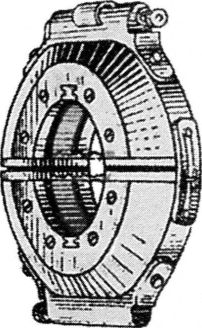

Кумулятивный кольцевой заряд КЗК предназначен для перебивания стальных (металлических) труб, стержней, тросов. Взрывом полного заряда КЗК на воздухе или под водой (до 10 метров) надежно перебивается стержень (труба) наружным диаметром до 70 мм или трос диаметром до 65 мм. Заряд КЗК состоит из двух полузарядов, которые могут применяться раздельно. Масса заряда составляет 1 кг, при массе взрывчатого вещества (ТГ-50) 0,4 кг. Длина заряда - 20 см, ширина - 16 см, толщина - 5,2 см. Использование готовых «стандартных» зарядов удобно при разрушении часто встречающихся объектов. Также на вооружении состояли так называемые концентрированные заряды, кумулятивные заряды и много других образцов минно-подрывной техники.

Кольцевой заряд кумулятивный КЗК.

Мина осколочно-направленная МОН-50.

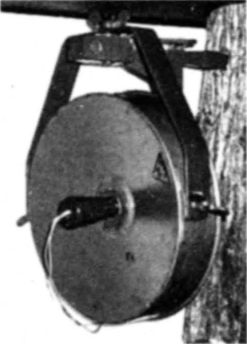

Мина осколочно-направленная МОН-100, подвешенная на дереве.

Противопехотная управляемая мина осколочно-направленного поражения МОН-50 имеет вес 2 кг и оснащена зарядом взрывчатого вещества (ПВВ-4) весом 0,7 кг. Мина имеет порядка 500 готовых поражающих элементов - стальных шариков, которые в момент подрыва вылетают в секторе 54 градуса и поражают живую силу противника на дальности до 50 метров. Длина корпуса мины составляет 22 см, высота - 9 см. Мина устанавливается либо на специальные ножки, либо посредством специального кронштейна крепится к дереву, стене дома и т. п. Разновидностью этой мины является МОН-90, у которой до 90 метров повышена дальность поражения живой силы противника. Нечто подобное по воздействию на противника представляют собой еще более мощные мины МОН-100 и МОН-200, форма корпуса которых напоминает прожектор. Дальность поражения вынесена в наименование. Мины приводятся в действие либо по команде минера-подрывника по проводным или радиоканалам управления, либо при обрыве специального датчика цели, либо по выдаче исполнительной команды, находясь в составе автоматически управляемого минного поля системы «Охота» (эта система превосходно зарекомендовала себя в Афганистане).

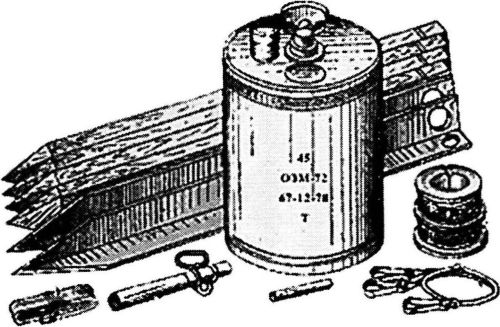

Осколочно-заградительная мина ОЗМ-72 с комплектом принадлежностей.

Осколочно-заградительная выпрыгивающая мина кругового поражения ОЗМ-72 имеет вес 5 кг, высоту корпуса 17,2 см, диаметр корпуса 10,8 см, вес заряда взрывчатого вещества 660 г. Мина имеет порядка 2400 готовых поражающих элементов - стальных шариков. При срабатывании запала мина от действия вышибного заряда подпрыгивает на высоту 0,9–1,1 м и подрывается. Радиус поражения составляет 30 метров. Сплошное поражение наносится в радиусе 7 метров - в этом круге габарит человеческой фигуры будет поражен минимум несколькими стальными шариками. Автору известен трагический случай подрыва группы специального назначения 308-го отряда спецназа в Первой чеченской войне на мине ОЗМ-72, в результате которого погибли двое (рядовой С. Тучков и майор К. Семенов) и были ранены восемь спецназовцев.

Мина-сюрприз МС-3.

Также на вооружении имеется много разновидностей мин-сюрпризов, которые позволяют наносить поражение личному составу противника в самых неожиданных случаях. К примеру, мина-сюрприз МС-3 представляет собой устройство, напоминающее по форме корпуса мину ПМН, срабатывающее не на нагрузку, а на разгрузку. Обычно МС-3 применяется для обеспечения неизвлекаемости более мощных зарядов. Есть и другие мины-сюрпризы, которые до настоящего времени находятся под грифом секретности.

Реактивные противотанковые гранатометы являются мощным огневым средством десантных и разведывательно-диверсионных подразделений. Они способны на большой дальности наносить поражения как бронированной технике противника, так и практически всем объектам, входящим в перечень типовых целей. Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 был принят на вооружение Советской Армии в 1965 году. По штатному расписанию он состоял на вооружении мотострелкового (парашютно-десантного) отделения, а также группы специального назначения. Гранатомет имеет несколько модификаций, и уже более сорока лет он верой и правдой служит не только Советской и Российской Армии, но и армиям многих государств мира. В настоящее время усовершенствования касаются только боеприпасов, сам же гранатомет является, по всей видимости, законченной конструкцией (как, к примеру, миномет). РПГ-7Н имеет возможность крепления ночного прицела. РПГ-7Д имеет раздельную конструкцию и при десантировании имеет длину, меньшую от полной.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и выстрел ПГ-7В.

Ручной противотанковый гранатомет десантный РПГ-7Д в положении для десантирования.

Вес в боевом положении с оптическим прицелом: РПГ-7В - 6,3 кг, РПГ-7Д - 6,7 кг; вес гранаты ПГ-7В - 2,2 кг; длина гранатомета РПГ-7В - 950 мм, длина РПГ-7Д - 960 мм, в положении для десантирования - 630 мм, калибр ствола - 40 мм, дальность стрельбы выстрелом ПГ-7В -500 м.

Ручной противотанковый гранатомет десантный РПГ-16.

Десантный гранатомет РПГ-16 «Гром» был разработан специально для десантируемых войск. Гранатомет РПГ-16, в отличие от РПГ-7, в боевом положении имеет выстрел, полностью утопленный в стволе. Поэтому РПГ-16 стреляет только калиберными (57-мм) выстрелами, тогда как РПГ-7 использует надкалиберные боеприпасы и расширенные возможности по модернизации боеприпасов. Вес РПГ-16 с оптическим прицелом ПГО-16 - 9,6 кг, длина в боевом положении - 1104 мм, в положении для десантирования - 645 мм, длина гранаты ПГ-16В - 685 мм, длина собранного выстрела - 980 мм, дальность стрельбы - 800 метров, скорость гранаты - 475 м/с, масса выстрела - 2,05 кг. На момент принятия на вооружение граната ПГ-16В могла уверенно поражать практически все бронеобъекты вероятного противника, в том числе и основные танки.

Реактивные противотанковые гранаты РПГ-18 «Муха», РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 «Аглень» представляют собой реактивные гранаты в заводской упаковке-тубусе, которая одновременно является пусковой направляющей. После выстрела тубус выбрасывается, поэтому эти гранаты в обиходе также называют «одноразовыми гранатометами». Дальность стрельбы из этих систем не превышает 200 метров, а прицельно-спусковые устройства позволяют пользоваться этими гранатами даже самым малообученным бойцам.

Реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха».

Реактивная противотанковая граната РПГ-22 «Нетто».

Реактивная противотанковая граната РПГ-26 «Аглень».

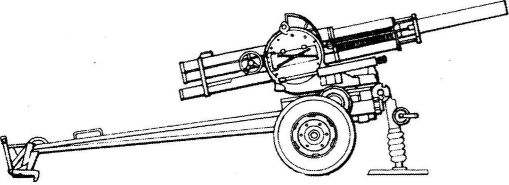

На снабжение бригад специального назначения в 1971 году также поступили пусковые установки 9П132 «Партизан», которые представляли собой установленную на станок трубу калибра 122 мм, в которую заряжалась несколько укороченная ракета от знаменитой системы залпового огня «Град». Система переносилась во вьюках и должна была стать основой огневой мощи партизанских формирований, которые в случае войны должны были быть развернуты на базе бригад специального назначения в захваченных противником районах страны. Эта система прошла боевую обкатку во Вьетнаме - войска Хо Ши Мина успешно использовали любезно предоставленные Советским Союзом многие образцы вооружения, в том числе и ракетную систему «Партизан».

122-мм пусковая установка 9П132 «Град-П» («Партизан»).

Нечто подобное использовали в Афганистане мятежники. Дальность стрельбы 10 800 метров, масса в боевом положении - 55 кг, длина - 2,5 м, вес снаряда - 46 кг.

Противотанковые ракетные комплексы имелись на вооружении групп тяжелого вооружения отрядов специального назначения и противотанковых подразделений воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений и частей. Причем в спецназе уничтожение бронетехники противника не являлось основной задачей ракетчиков. Спецназовским операторам ПТРК ставилась задача поражения с большой дальности особо важных объектов противника: ракетных пусковых установок на стартовых позициях и на марше, полевых узлов связи, пунктов управления, авиации на аэродромах и прочих целей, в том числе и высокопоставленных политических деятелей государства противника. К примеру, в угрожаемый период группа специального назначения, заброшенная в тыл вероятного противника, используя противотанковый ракетный комплекс, могла с высокой вероятностью ликвидировать главу государства или иное важное лицо с дальности, позволяющей применить оружие, не входя в зону сверхвнимания служб безопасности.

Противотанковый ракетный комплекс «Малютка» принят на вооружение в середине 1960-х годов и более известен тем, что устанавливался на боевые машины пехоты и десанта БМП-1 и БМД-1. Тем не менее это переносной комплекс, в составе которого использовалась управляемая ракета 9м14 в нескольких модификациях.

Противотанковый ракетный комплекс 9К11 «Малютка».

Ракета управлялась как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме. Дальность стрельбы комплекса составляла от 400 до 3000 метров. Скорость ракеты - 120 м/с. Скорострельность комплекса составляла 2 выстрела в минуту. Боевая часть ракеты позволяла поражать практически все виды бронетехники вероятного противника. Эта ракета активно применялась в боевых действиях на Ближнем Востоке, а также в Афганистане и показала себя с самой лучшей стороны. Комплекс переносился во вьюках двух типов: пульт управления с направляющей и собственно ракеты. Расчет из трех человек в носимом варианте имел 4 ракеты.

Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис».

Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис» был принят на вооружение в 1978 году и предназначался для поражения бронированных целей, двигающихся со скоростью до 60 км/ч, на дальности 1000 метров. Комплекс в составе одной ПУ и четырех ракет переносится в двух вьюках расчетом из двух человек. Вьюк № 1 массой 17 кг с пусковой установкой и одним ТПК с ракетой, вьюк № 2 - с тремя ракетами в ТПК массой 19,4 кг. Стрельба может вестись с подготовленных и неподготовленных позиций из положения лежа, из окопа стоя, а также с плеча. Возможна стрельба с БМП или БТР и из зданий (в последнем случае требуется около 6 метров свободного пространства сзади).

Ракета ПТРК «Метис» имела дальность стрельбы от 40 до 1000 метров, комплекс имел скорострельность 3–5 выстрелов в минуту, скорость полета ракеты составляла 223 м/с, бронепробиваемость - порядка 500 мм. Масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) составляет 6,3 кг. Масса пусковой установки - 10 кг. Конструктивно ракета выполнена предельно простой и доступной для операторов с низким уровнем подготовки.

Противотанковый ракетный комплекс 9К111 «Фагот».

Противотанковый ракетный комплекс 9К111 «Фагот» был принят на вооружение в 1970 году. Комплекс предназначен для поражения танков и бронемашин, а также других малоразмерных целей (дот, защищенные огневые комплексы). ПТРК с двумя ПТУР переносится в двух наспинных вьюках: вес вьюка № 1 командира расчета с пусковой установкой составляет 22,5 кг, вес вьюка № 2 помощника командира ПУ с двумя ракетами в ТПК - 26,85 кг. Расчет из трех человек может переносить ПУ и боекомплект из 4 ПТУР. В бою ПТРК в боевом положении может переноситься расчетом за скобы треноги.

Ракета ПТРК 9К111 «Фагот» имеет дальность полета 70-2500 метров, скорость полета - 186 м/с, ПТРК имеет скорострельность - 3 выстрела в минуту.

Масса ракеты в ТПК составляет 13,2 кг, стартовая масса ракеты - 8 кг. Броне-пробиваемость ракеты составляет порядка 600 мм.

В 1983 году был создан модернизированный вариант ракеты - 9М111М, который вошел в состав модернизированного комплекса «Фагот-М» (также известен под названием «Фактория»). Использовались также противотанковые ракетные комплексы «Малютка», «Конкурс» и другие.

В качестве парашютных систем использовались людские парашюты Д-5, Д-6, Д-1-5у, Д-1-8, «Лесник», в особых случаях могли использоваться парашюты типа ПО-9 и ПО-16. В качестве тренировочно-боевых парашютов могли использоваться Т-2, Т-4, УТ-15.

Парашют Д-1-5у.

Парашют Д-1-8.

Десантные парашюты рассчитаны на общий вес парашютиста с грузом в 120 кг и в перегрузочном варианте (сильно снижающем ресурс) - 150 кг. Десантные людские парашюты обеспечивают скорость снижения 5 м/с и позволяют безопасно десантировать личный состав при скорости ветра до 8 м/с. Минимальная высота группового десантирования составляет 150 метров. В 1994 году автор этой книги с парашютом Д-1-5у с принудительным раскрытием в составе группы из восьми человек прыгал с высоты 120 метров из самолета Ан-2 на скорости 180 км/ч. Спортивно-тренировочные парашюты, в отличие от боевых, рассчитывались на меньший вес и не позволяли десантировать человека с оружием и штатным снаряжением.

Парашют Д-5.

Десантный парашют Д-6.

Для воздушного вывода групп и отрядов в тыл противника использовались самолеты военно-транспортной авиации и вертолеты авиации сухопутных войск: Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ил-76, Ан-26, Ан-14, Ми-4, Ми-8т, Ми-6. В 5-й бригаде специального назначения в середине 80-х годов проходили испытания мотодельтапланы.

Подразделения специального назначения в полной мере обеспечивались средствами связи. В свою очередь, средства связи подразделялись на две категории: средства связи, носимые группой или разведотрядом (Р-152, Р-148, Р-157, Р-158 и др.), и средства связи, находящиеся у «центровиков» (Р-394К, Р-394КМ, Р-357, Р-397 и др.), т. е. в отрядах спецрадиосвязи. Кроме того, использовалась аппаратура быстродействия и засекречивания переговоров и сообщений.

Радиостанция Р-148.

Радиостанция Р-157.

Из книги Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия автора Колпакиди Александр Иванович автора Алехин Роман ВикторовичРАСЦВЕТ И ЗАКАТ СПЕЦНАЗА В тот период, когда две бригады и отдельная рота принимали непосредственное участие в боевых действиях в горах Афганистана, в самом Советском Союзе не прекращалась работа по совершенствованию структуры частей специального назначения и боевой

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА В 1967–1991 ГОДАХ В 1974 году под разработанный патрон калибра 5,45 мм на вооружение Советской Армии принимается малокалиберный автомат Калашникова, получивший обозначение АК-74. 5,45-мм автомат АКС-74.Автомат имел ствол длиной 415 мм, который обеспечивал

автора Ардашев Алексей Николаевич Из книги Базовая подготовка спецназа [Экстремальное выживание] автора Ардашев Алексей Николаевич Из книги Базовая подготовка спецназа [Экстремальное выживание] автора Ардашев Алексей Николаевич Из книги Базовая подготовка спецназа [Экстремальное выживание] автора Ардашев Алексей Николаевич Из книги Базовая подготовка спецназа [Экстремальное выживание] автора Ардашев Алексей Николаевич Из книги Базовая подготовка спецназа [Экстремальное выживание] автора Ардашев Алексей Николаевич120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С» принято на вооружение Воздушно-десантных войск в 1981 году. Шасси выполнено на базе плавающего гусеничного бронетранспортёра БТР-Д. Силовая установка состоит из дизельного двигателя 5Д20 мощностью 240 л.с.

В сварной башне из стальных броневых листов установлено нарезное казёнозарядное артиллерийское орудие 2А51, способное вести стрельбу прямой наводкой и с закрытых огневых позиций как минами, так и артиллерийскими снарядами. Заряжание ручное. Может десантироваться парашютно-реактивным способом с самолётов типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76.

БМД-2 «Будка» создана на базе БМД-1, предназначена для использования в воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с самолётов военно-транспортного авиации. Принята на вооружение в 1985 году.

Бронетранспортёр десантный БТР-Д - советский авиадесантный бронетранспортёр. Создан Волгоградским тракторным заводом на базе боевой машины десанта БМД-1 и, как и она, предназначался для вооружения Воздушно-десантных войск и мог десантироваться парашютным способом. Серийно производился с 1974 года, в отличие от практически всей другой лёгкой советской бронетехники, на экспорт не поставлялся и поступал на вооружение только СССР. Использовался советскими войсками в Афганской войне, а после распада СССР применялся Россией в Чеченской войне.

![]()

Появление БТР-Д было вызвано малой вместимостью БМД-1, затруднявшей полное перевооружение на него воздушно-десантных войск. БТР-Д на 800 кг тяжелее базовой машины и конструктивно отличается от неё прежде всего удлинённым на 483 мм корпусом с дополнительной парой опорных катков, отсутствием башни и увеличенной высотой среднего отделения, в котором в дополнение к троим членам экипажа располагаются девять десантников. Штатное вооружение БТР-Д состоит из двух курсовых пулемётных установок, аналогичных БМД-1, десант может также вести стрельбу через амбразуры из личного оружия. На базе БТР-Д, в свою очередь, был создан ряд специализированных вариантов, таких как носитель ПТУР, машина для перевозки расчётов ПЗРК, командно-штабная машина и ряд других.

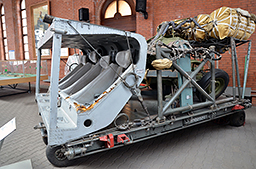

Боевая машина десанта БМД-1 и парашютно-реактивная система ПРСМ-915

Работы по созданию боевой машины пехоты для вооружения Воздушно-десантных войск СССР была начата по инициативе командующего ВДВ В.Маргелова. Необходимость создания бронированной транспортно-боевой машины усиливалась и изменениями в военной доктрине, прежде всего широким распространением тактического ядерного оружия. Для обеспечения действий десантых войск требовалась машина, схожая по концепции с разрабатывавшейся для Сухопутных войск БМП-1 и обеспечивающая как транспортировку десантников и ведение ими боя из-под брони машины на радиоактивно заражённой местности, так и борьбу с бронетехникой противника и его танкоопасными средствами. Сама БМП-1, хоть и была авиатранспортабельной, не удовлетворяла ВДВ из-за того, что основным советским военно-транспортным самолётом того периода Ан-12 могла перевозиться только одна 13-тонная БМП, к которой вдобавок не существовало систем парашютного десантирования.

Основное вооружение БМД-1 составляет 73-мм гладкоствольная полуавтоматическая пушка 2А28 «Гром». 2А28 имеет ствол-моноблок, вертикальный клиновой затвор с полуавтоматикой копирного типа и гидравлический концентрический откатник. 2А28 использует унитарные выстрелы с активно-реактивными снарядами (гранатами), боекомплект орудия состоит из 40 выстрелов, размещённых в механизированной боеукладке. Выстрелы расположены по периметру башни в транспортёре механизированной укладки, который обеспечивает выведение выстрела к точке заряжания, после чего наводчик-оператор вручную осуществляет заряжание орудия. Боевая скорострельность орудия составляет 6-7 выстрелов в минуту. В боекомплект орудия первоначально входили лишь выстрелы ПГ-15В с кумулятивными гранатами, имеющими бронепробиваемость 300 мм по нормали, позднее в него были введены модернизированные гранаты с увеличенной до 400 мм бронепробиваемостью, а также осколочные гранаты.

Для поражения бронированных целей на дальностях, недоступных для пушечного вооружения, БМД-1 оснащена противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) 9К11 «Малютка». В состав комплекса входят: открытая пусковая установка рельсового типа, размещённая на крыше башни над стволом пушки, управляемые ракеты 9М14 или 9М14М и аппаратура управления 9С428. Штатный боекомплект БМД-1 состоит из трёх ракет, перевозящихся в укладках в башне, заряжание пусковой установки производится наводчиком-оператором вручную.

4 кресла на переднем плане - опытный экземпляр КСД (комплекса совместного десантирования). Позволял не тратить время после приземления на поиск своей техники, но распространения так и не получил. Разрабатывался также комплекс группового десантирования КГД на 16 мест, но он также не пошел в серию.

Подготовленная к десантированию зенитная установка ЗУ-23-2

КСД (комплекс совместного десантирования)

Удлиненный парашютно-десантный мягкий мешок УПДММ-65

В музее выставлена 122-мм гаубица Д-30 (2А18) №В2030 1974 года выпуска.

В ВДВ ВС СССР ГАЗ-66Б применялись для перевозки личного состава, а так же в качестве тягача различных орудий. Когда на вооружение ВДВ стали поступать 122-мм гаубица Д-30 в качестве тягача для нее был только ГАЗ-66. Вот только вес гаубицы составлял 3200 кг (вместе с принадлежностью), а тягач рассчитан на буксировку прицепа весом не более 2 тонн. Проблема замены ГАЗ-66 в качестве тягача не решена до сих пор. Поэтому ГАЗ-66 обычно стоят зашвартованными в боксах, а на занятия гаубицы таскают Урал-375 из РМО или бронетранспортеры БТР-Д.

Появление этого типа орудий в ВДВ началось с 57-мм противотанковой пушки Ч-26 которая была спроектирована в 1947 году коллективом конструктора Чарнко под влиянием знакомства с германской 75/55-мм ПТП Рak.41. У немцев была заимствована идея нижнего лафета в роли несущего щита, на котором были смонтированы все агрегаты орудия. Несущий щит - экранированный, состоял из двух листов толщиной 3 и 4 мм.

Самодвижущаяся пушка СД-57

Двухкамерный дульный тормоз

Ящик с боекомплектом за сиденьем водителя

Дата ремонта - 1989 год

Ведущее колесо

Мотоциклетный двигатель М-72

Инженерами Беляевским и Комиссариком на базе 57-мм противотанковой пушки Ч-26 была создана самодвижущаяся пушка СД-57. Такая пушка в походном положении буксировалась за тягачом, а по полю боя передвигалась сама с небольшой скоростью. К щиту орудия был прикреплен мотоциклетный двигатель М-72. Баллистика и ствол СД-57 были полностью заимствованы с Ч-26, однако был применён новый двухкамерный дульный тормоз. Причиной замены стал опыт эксплуатации пушки Ч-26, результатом которого было скалывание щелевых кромок окон.

Оригинальная подвеска также была заменена. На левой станине монтировалось колесо с сиденьем и рулевым управлением. Колесо заимствовалось от автомобиля «Москвич» с использованием усиленной шины. Ведущие колёса заимствовались от ГАЗ-69 и также комплектовались усиленными шинами и приварными дисками. В средней части станин крепился ящик с боекомплектом из 20 выстрелов, выполнявший роль сидения для двух человек расчёта при самодвижении пушки. В передней нижней части станин приваривались топливные бачки и объединялись с внутренними полостями станин. Суммарный объём возимого топлива составлял 35 литров.

При самостоятельном передвижении СД-57 развивала на шоссе скорость до 25 км/ч и преодолевала броды глубиной до 0,5 м. По конструкции она была гораздо дешевле САУ и не столь заметна на огневой позиции. На вооружение СД-57 была принята в 1957 году, при этом в самодвижущиеся была переделана часть пушек Ч-26. Стоит отметить, что выставленный в музее экземпляр прошел ремонт в 1974 году.

ГАЗ-66 в парашютно-грузовой системе

ГАЗ-66 -наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик в СССР в 1960-1990-е годы. Существовал авиадесантный вариант ГАЗ-66Б - это обозначение спецкомплектации для частей ВДВ. Основным отличием данной комплектации было применение складной кабины с брезентовым верхом,съемными боковинами дверей, съемной рамкой ветрового стекла и разъемной рулевой колонкой, были и еще мелкие вещи, облегчающие эксплуатацию в ВДВ. Применение складной кабины было продиктовано размерами грузовой кабины самолета АН-12Б, поступишего на вооружение в 1959году, т.к. машина с металлической кабиной, на парашютной платформе не помещалась. В 1976 году на вооружение поступил Ил-76 и проблема габаритов была решена, ГАЗ-66 в комплектации для ВДВ стал оснащаться обычными цельнометаллическими кабинами. С этого времени исчезает обозначение ГАЗ-66Б.

Важная особенность этого автомобиля - сбалансированное расположение центра тяжести, практически равная нагрузка на переднюю и заднюю ось и компактность за счёт кабины над двигателем, благодаря чему автомобиль широко использовался в десантных войсках, так как приземляется сразу на все колёса и спускается без завала кабины. Однако ограниченный внутренний объём кабины и её расположение непосредственно над колёсами оказались смертельно опасными для экипажа в случае подрыва на мине, поэтому ГАЗ-66, начиная с 1980-х, выводился из состава боевых частей в Афганистане.

ГАЗ-66 характеризуется неординарным расположением органов управления, в частности рычаг коробки перемены передач расположен справа-сзади от водителя.

Характерный вид этого ножа трудно спутать с каким либо другим. Клинок ромбовидного сечения с закруглённым кончиком, на счёт предназначения которого можно заблуждаться, и вогнутая линия режущей кромки. Это — нож-стропорез десантника ВДВ СССР.

Клинок ножа имеет длину 13 см, при длине рукоятки - 10 см. Лезвие ножа представляет собой двустороннюю пилу вогнутой формы. Кончик лезвия для безопасности имеет скругление. Нож выпускался в нескольких вариантах, отличающихся формой и размерами клинка и рукоятки и комплектовался кожаными ножнами, которые впоследствии были заменены пластиковыми.

Однако, толщина клинка является избыточной, если считать стропорез узкофункциональным изделием. А если обратить внимание на гарду, то недокументированные возможности стропореза станут более очевидными.

Эта модель советского десантного стропореза представляла собой удачное в задумке решение, связанное с совместным использованием изделия в качестве боевого кинжала, стропореза и элемента . Действительно, несмотря на то, что основная задача стропореза, естественно, это перерезание строп, не следует забывать для кого он предназначен и в каких условиях может оказаться его владелец. Десантник–парашютист — это, прежде всего, боец спецподразделения, выполняющий боевую задачу. Причем, выполняющий ее автономно, в отрыве от основных сил в достаточно сложной и опасной обстановке. Зачастую под огнем врага. С минимумом снаряжения. И после приземления, он либо вступит в бой с противником, либо будет выполнять иную боевую задачу.

Подобными соображениями и руководствовались советские конструкторы в 50-х годах, разрабатывая стропорез для парашютистов–десантников. На заводе «Октябрь» сделали нескладной строповый нож с массивной бакелитовой рукоятью и достаточно длинным кинжальным клинком, имеющим вогнутые режущие кромки с нанесенным серрейтором (зазубренный край) и заострённым, хоть и скруглённым кончиком клинка.

Толстый клинок с волнистым лезвием — в 15-ом веке подобное оружие называлось фламберг и было запрещено к использованию как негуманное католической церковью. Такая форма клинка позволяла наносить трудно заживающие раны, которые чаще всего приводили к гангрене и мучительной смерти.

Воины, вооруженные фламбергами

закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника . Некоторые полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия . В одной инструкции для солдат прямо указывалось: «носящий лезвие , волне подобное , должен быть предан смерти без суда и следствия ». В связи с этим распространились не лишённые основания легенды о том , что фламбергами вооружались только отчаянные сорвиголовы .

У стропореза десантника клинок всё же намного короче, чем у средневекового оружия, но зато имеет серрейторную заточку. Для наглядности, зубы акулы — самого опасного хищника на планете, являются прототипом серрейтора, созданным самой природой.

Этот стропорез состоял на вооружении подразделений ВВС и ВДВ СССР. В воздушно-десантных войсках он использовался в основном в учебных центрах, хотя некоторое количество поступало и в строевые части. Во время прыжка с парашютом, стропорез находился в специальном кармане запасного парашюта.

Но, чаще в качестве стропореза использовался стандартный штык-нож. Это конечно более опасно, но армия — есть !

В конце 50-х гг. была выпущена также более компактная и безопасная в использовании версия стропореза. В обиходе нож получил название «НП-58» по наименованию одной из моделей парашюта. Его клинок выдвигался из рукоятки под собственной тяжестью. Клинок из углеродистой стали с двусторонней заточкой не имел серейтора, а кончик лезвия был прямоугольным. Однако практика его использования показала, что из-за уменьшения размеров и формы клинка, а также его сильного люфта он был неудобен и непрактичен. Этот нож выпускался до начала 80-х годов.

В конце 50-х гг. была выпущена также более компактная и безопасная в использовании версия стропореза. В обиходе нож получил название «НП-58» по наименованию одной из моделей парашюта. Его клинок выдвигался из рукоятки под собственной тяжестью. Клинок из углеродистой стали с двусторонней заточкой не имел серейтора, а кончик лезвия был прямоугольным. Однако практика его использования показала, что из-за уменьшения размеров и формы клинка, а также его сильного люфта он был неудобен и непрактичен. Этот нож выпускался до начала 80-х годов.

Воздушно-десантные войска. История российского десанта Алехин Роман Викторович

ВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА В 1967–1991 ГОДАХ

В 1974 году под разработанный патрон калибра 5,45 мм на вооружение Советской Армии принимается малокалиберный автомат Калашникова, получивший обозначение АК-74.

5,45-мм автомат АКС-74.

Автомат имел ствол длиной 415 мм, который обеспечивал начальную скорость полета пули 900 м/с и дальность прямого выстрела по ростовой фигуре 625 метров. Вместе с базовым автоматом на вооружение также принимается целое семейство оружия: автомат с планкой для крепления ночного или оптического прицела АК-74Н, автомат со складным прикладом АКС-74, автомат со складным прикладом с планкой для крепления ночного или оптического прицела АКС-74Н, ручной пулемет РПК-74, ручной пулемет со складным прикладом РПКС-74, ручной пулемет с планкой для крепления ночного или оптического прицела РПК-74Н, ручной пулемет со складным прикладом с планкой для крепления ночного или оптического прицела РПКС-74Н.

Пулемет РПК-74 имел ствол длиной 590 мм, который обеспечивал начальную скорость полета пули 960 м/с и дальность прямого выстрела по ростовой фигуре 640 метров. Пулемет оснащался 45-зарядным магазином. Вес пулемета со снаряженным магазином составлял 5,46 кг, длина - 1060 мм.

5,45-мм пулемет РПК-74Н с ночным прицелом НСПУ.

5,45-мм пулемет РПКС-74 со сложенным прикладом.

5,45-мм укороченный автомат АКС-74У.

В 1980 году на вооружение принимается автомат с укороченным до 206,5 мм стволом АКС-74У. Этот автомат имел дальность прямого выстрела по ростовой фигуре 350 метров и в тактическом плане заменял собой нишу пистолетов-пулеметов, которых в то время Вооруженные Силы СССР не имели (за исключением чешских пистолетов-пулеметов «Модель 23» и «Модель 61» («Скорпион»), которые имелись в весьма незначительном количестве на вооружении спецподразделений КГБ).

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 на автомате АКМ.

К автоматам Калашникова были приняты ночные стрелковые прицелы НСП-3, НСПУ, НСПУМ, которые позволяли вести огонь в условиях низкой освещенности на дальностях до 300 метров. С автоматом мог применяться прибор бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-2, однако эксплуатация 5,45-мм автомата с «глушителем» показала низкую пробивную способность специальных дозвуковых патронов, и именно поэтому для использования в бесшумном варианте предпочтение по сей день отдается 7,62-мм автомату.

В 1978 году был принят на вооружение 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», который мог крепиться на всех типах автоматов Калашникова, за исключением укороченного образца. Гранатомет позволял вести стрельбу гранатами ВОГ-25 на дальность 400 метров, имея срединные отклонения по дальности 6,6 метра, а по фронту - 3 метра. Сам гранатомет имеет массу 1,5 кг, его длина составляет 323 мм. Вес гранаты ВОГ-25 составляет 255 грамм, начальная скорость полета гранаты - 76 м/с, длина 106,7 мм. Осколочная граната при взрыве образует зону сплошного поражения в радиусе 10 метров.

40-мм подствольный гранатомет ГП-30 на автомате АК-74.

В начале 70-х годов был принят на вооружение 30-мм станковый автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Гранатомет стал мощным огневым средством батальонного уровня: парашютно-десантный батальон имел гранатометный взвод, на вооружении которого находилось 6 гранатометов.

30-мм автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя».

АГС-17 вместе с 29-зарядной лентой весил 44,5 кг, дальность стрельбы -1700 метров, начальная скорость полета гранаты - 185 м/с. Темп стрельбы регулируемый - от 50 до 400 выстрелов в минуту. Радиус сплошного поражения гранатой В0Г-17 составляет 7 метров.

В 1987 году на вооружение Советской Армии принимается принципиально новый бесшумный комплекс - 9-мм бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» и бесшумный автомат АС «Вал». Оружие имеет интегрированный глушитель выстрела, являющийся неотъемной частью конструкции. Для этого оружия был разработан специальный патрон СП-5 с 16-граммовой пулей, которая на дальности 400 метров поражает цели в бронежилетах 2-3-го класса защиты. Патрон СП-6 с бронебойной пулей на дальности 100 метров пробивает 6-мм стальной лист. «Винторез» имеет длину 894 мм, вес - 3,41 кг, емкость магазина - 10 патронов. Автомат «Вал» имеет длину с откинутым прикладом 875 мм, со сложенным прикладом 615 мм, вес - 2,96 кг, емкость магазина 20 патронов. Прицельная дальность стрельбы обоих видов оружия составляет 400 метров. «Винторез» и «Вал» прошли боевые испытания в Афганистане.

9-мм автомат АС «Вал».

9-мм винтовка ВСС «Винторез» с оптическим прицелом ПСО-1.

9-мм винтовка ВСС «Винторез» с ночным прицелом НСПУ-3.

7,62-мм пулемет ПКМ на станке.

В 1969 году принимается на вооружение модернизированный пулемет ПКМ, а в 1975 году на вооружение принимается новый 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утес». Пулемет имел вес со снаряженной лентой и на станке 41 кг, длина пулемета - 1560 мм, начальная скорость пули - 845 м/с, прицельная дальность - 2000 метров. Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре -850 метров. Емкость ленты - 50 патронов. Пуля весом 50 грамм на дальности 500 метров пробивает стальной лист толщиной 16 мм. Пулемет имеет 6-кратный прицел ПСО-6, с помощью которого пулеметчик может вести снайперский огонь на дальности, превышающие возможности снайперских винтовок. Таким образом, «Утес» уверенно можно назвать «противоснайперским» оружием. Пулемет получил заслуженную оценку и до настоящего времени является мощным огневым средством ротного звена.

На вооружение спецподразделений принят нож НРС-2, в котором имеется специальное стреляющее устройство, расположенное в рукоятке. Масса ножа с ножнами и двумя патронами 570 грамм, длина ножа 290 мм, длина лезвия 160 мм. Специальным 7,62-мм бесшумным патроном СП-4 можно было уверенно поражать цели на дальности 25 метров. Скорость пули составляет 270 м/с.

Подводный автомат АПС.

Подводный пистолет СПП-1.

Для подразделений специальной морской разведки на вооружение были приняты 4-мм пистолет подводной стрельбы СПП-1 и 5,66-мм автомат подводной стрельбы АПС. Пистолет имеет длину 244 мм, длину ствола - 195 мм, вес - 0,95 кг. Пистолет способен на глубине 5 метров поражать живую силу противника на дальности 17 метров. Автомат имеет длину 614 мм, емкость магазина - 26 патронов, вес - 3,4 кг. На глубине 5 метров автомат способен поражать живую силу противника на дальности 30 метров.

82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек».

Миномет 2Б9 «Василек» был принят на вооружение в 1971 году и стал поступать на снабжение минометных батарей парашютно-десантных батальонов. От минометов классической компоновки его отличает высокая скорострельность - 100 выстрелов в минуту. При этом миномет может стрелять прямой наводкой. Миномет имеет боевой вес 632 кг, максимальную дальность стрельбы - 4700 метров. В боевых условиях миномет может устанавливаться на бронетранспортер БТР-Д.

Из книги Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия автора Колпакиди Александр Иванович автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1930–1931 ГОДАХ Стрелковое оружие личного состава 3-го авиамотодесантного отряда было представлено обычными пехотными образцами. Это были 7,62-мм автоматические пистолеты «Маузер» К-96, револьверы Нагана, 7,62-мм винтовки и карабины Мосина, 7,62-мм пулеметы

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1936–1941 ГОДАХ К этому времени стрелковое вооружение десантников пополнилось 7,62-мм пистолетами ТТ и пистолетами-пулеметами под тот же патрон ППД-40 и ППШ-41, необходимость наличия которых ярко продемонстрировала короткая война с финнами. Более того, их

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ВДВ В ПЕРИОД 1945–1967 ГОДАХ Авиадесантная артиллерийская самоходная установка АСУ-57В 1951 году на вооружение ВДВ была принята самоходная противотанковая артиллерийская установка АСУ-57, вооруженная 57-мм пушкой, способной поражать бронированные цели

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА К этому времени на вооружение частей специальной разведки было принято значительное количество инженерных и специальных боеприпасов и оружейных систем, с помощью которых диверсанты должны были уничтожать средства ядерного нападения

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичСОВЕТСКИЕ ВДВ В 1961–1991 ГОДАХ К 27 апреля 1962 года на основании директивы Главного штаба сухопутных войск от 22 марта 1962 года артиллерийские дивизионы воздушно-десантных дивизий были развернуты в артиллерийские полки:816-й гв оадн 7-й гв вдд - в 1141-й гвардейский артиллерийский

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичБОЕВАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Работы по созданию боевой машины десанта (БМД) были начаты конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода в 1965 году. Конструкторам предстояло создать высокоскоростную, легкобронированную, гусеничную, плавающую,

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Парашютная платформа ПП-128-5000 - это металлическая конструкция на съемных колесах, предназначенная для десантирования на ней грузов полетной массой от 3750 до 8500 кг только из самолета Ан-12Б.Платформа предназначена для

автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1394 году в Мексике, ваше рождение было долгожданным, однако сопряжено со множеством трудностей. Родив вас, ваша мать сильно разболелась, ваш отец в тот же год лишился работы, ваш старший брат получил тяжелую травму.

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1276 году в Китае, в многодетной и очень бедной семье простых тружеников. Вы с детства узнали нужду, вам приходилось много трудиться, чтобы не умереть от голода и холода и помочь своим братишкам и сестренкам. Однако вы

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1381 году в Северной Англии, в родовитой, но обедневшей семье. Вам дали хорошее воспитание, однако вам никогда не баловали, так как денег у ваших родителей было очень мало. Вы приучились держаться с достоинством, у вас

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1689 году в Испании, ваш отец бросил семью, когда вам было всего пять лет, ваша мать заболела от переживаний и через год умерла, оставив вас и вашу маленькую сестренку на попечении своей сестры, вашей тетки. Вы росли у тети

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1834 году в Мексике, ваши родители с самого раннего детства учили вас усердно трудиться, воспитывали вас в духе послушания. Вы всегда были прилежным и усидчивым человеком, главной своей добродетелью считали умение

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1474 году в Германии, в семье со средним достатком. Вы были четвертым ребенком, после вас родилось еще двое, вам приходилось присматривать за младшими. У вас была очень дружная семья, родители заботились о вашем

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1732 году в Китае, своих родителей вы не знали, потому что их убили во время очередного восстания, когда вы были совсем маленьким. Вы прислуживали разным господам, кто-то обращался с вами хорошо, иные жестоко, и вы привыкли

Из книги Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской автора Феськов Виталий ИвановичГлава 31 Дальневосточный Краснознамённый (с 1967 г.) и Приморский военные округа в 1945-1991

Отдельно взятый десантник – это уже хорошо обученная боевая единица, способная к принятию моментальных решений. Отдельно взятый десантник готов идти в огонь и воду, только чтобы исполнить свой долг. Несколько десантников способны перевернуть мир с ног на голову, если так будет нужно.

А вооружение и военная техника ВДВ помогут им в этом, потому техника ВДВ России заслуживает особого внимания.

Боевые машины десанта

Почётное первое место в славном прошлом техники ВДВ занимает боевая машина десанта БМД-1, ставшая уже легендой боевой техники ВДВ. История этой, непритязательной на первый взгляд, машины началась в 1960-е гг., когда в советской армии остро стал вопрос о необходимости создания специальных транспортных средств для воздушно-десантных войск. После почти десяти лет непрерывной конструкторской работы на свет появилась БМД-1 – первая военная техника ВДВ, предназначенная непосредственно для нужд десантников.

Десантирование техники ВДВ осуществлялось с военных транспортников на парашютах, и нужно отметить, что конструкторы сотворили настоящее чудо, так как до этого подобных механизмов не существовало. Стоит только представить зрелище спускающихся с неба внушительных машин, как сразу проникаешься чувством гордости за военно-промышленный комплекс тех лет.

Новой техникой для ВДВ остались довольны и десантники. Простота конструкции и легкость в управлении обеспечили БМД-1 тёплое отношение десантников к ней. Эта машинка отличалась манёвренностью и высокой проходимостью, столь необходимых для ведения успешных боевых действий.

Именно этой технике ВДВ суждено было проявить себя в Афганистане, и невозможно оценить роль БМД-1 в ведении афганской кампании. Боевая машина десанта с горсткой десантников на борту, врывающаяся в очередной кишлак, чтобы зачистить их от боевиков.Военная техника ВДВ наводила священный ужас на моджахедов.

Развитие и перспективы техники и вооружения ВДВ

Время не стояло на месте, со временем появлялись новые образцы и модели вооружения и военной техники ВДВ, подвергалась модернизации ранняя техника ВДВ. Так на базе БМД-1 был создан бронетранспортёр десантный БТР-Д, отличавшийся от своего родителя более мощным вооружением и возможностью принять большее число десанта, чем это себе мог позволить БМД-1. Получившаяся машинка стала ещё одним образчиком совершенства военной техники ВДВ. БТР-Д до сих пор состоит на вооружении российских ВДВ и готова в любой момент проявить свои качества.

Две этих машинки (БМД-1 и БТР-Д) стали основой для последующих модификаций и изменений, и сейчас, когда российская армия вступает в новую стадию своего развития, техника ВДВ Россииподвергается качественным изменениям. Новая техника для ВДВпоступила на вооружениедесантникам буквально год назад. Ею стали БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», машины, созданные на основе тех самых машин 1960-70-гг., призваны изменить облик воздушно-десантных войск.

Артиллерия ВДВ

Но машины десанта это ещё не всё, полевая артиллерия ВДВ тоже имеет свою специфику и не менее интересную историю. Техника ВДВ изначально нуждалась в лёгкой артиллерии, необходимой для эффективного подавления сопротивления противника. Специально для этих нужд конструкторами и была разработана БМ-21В - машина для стрельбы неуправляемыми реактивным снарядами. Военная техника ВДВ только выиграла, когда на вооружение поступила БМ-21В, ведь эту машину отличала высокая мобильность и эффективность, шкальный огонь машины был способен за непродолжительное время уничтожить противника.

Ещё одним чудом боевой техники ВДВ является самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона-С», которую в десанте прозвали просто «Нонночка». Несмотря на столь ласковое прозвище эта машина обладает всеми показателями для того, чтобы повергнуть противника в бегство.

Боевое крещение «Нонночки» состоялось во время первой Чеченской кампании, где эта машина показала себя с самой лучшей стороны, как впрочем, и всё остальное вооружение и военная техника ВДВ.

Сейчас, когда российская армия переживает этап качественных изменений, очевидно, что трансформации подвергнется и техника ВДВ России, пожалуй, самого эффективного рода войск в российской армии.

Мужество и профессионализм десантников никогда не подвергались сомнению. Десантников первыми бросают в бой, поэтому военная техника ВДВ должна соответствовать тем, кто ей управляет. Лучшая техника – лучшей армии.

Рассматривая все эти фото техники ВДВ, и осознавая весь потенциал наших воздушно-десантных войск, понимаешь, что можно не беспокоиться за безопасность своей родины, так как у неё есть надёжная защита.

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Ph от температуры

- Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание

- Храм святой великомученицы екатерины в риме

- Численность последователей основных религий и неверующих

- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек

- Какие меры относились к политике военного коммунизма

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter