Неудобная дата…. Политология. Словарь. Что такое Красная Армия, что означает и как правильно пишется

Отличное определение

Неполное определение ↓

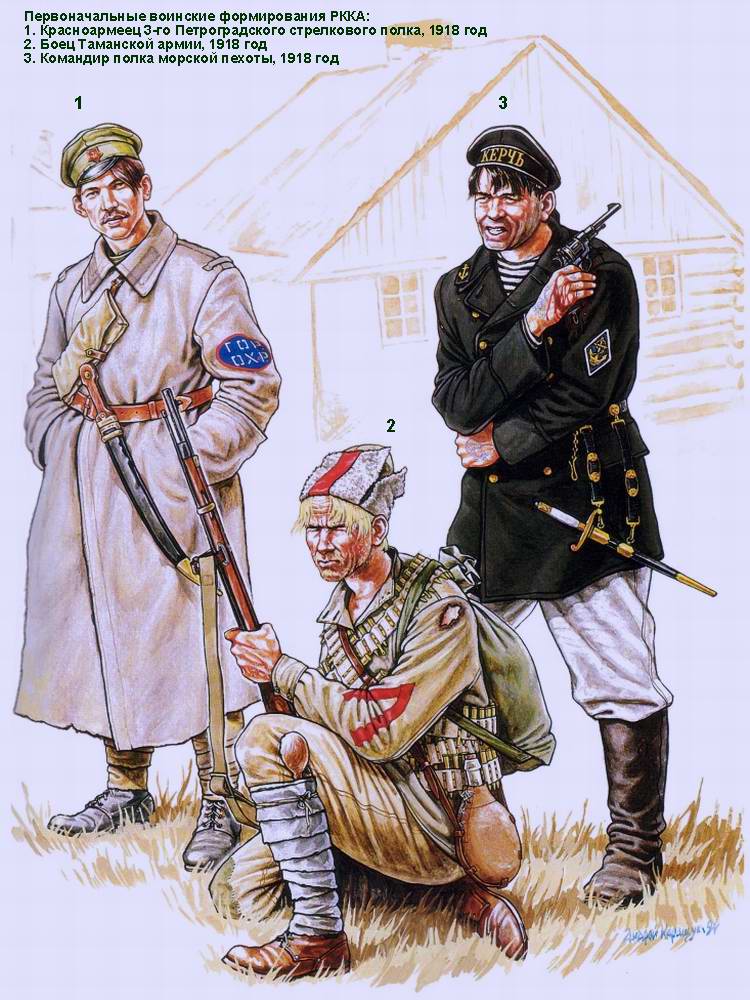

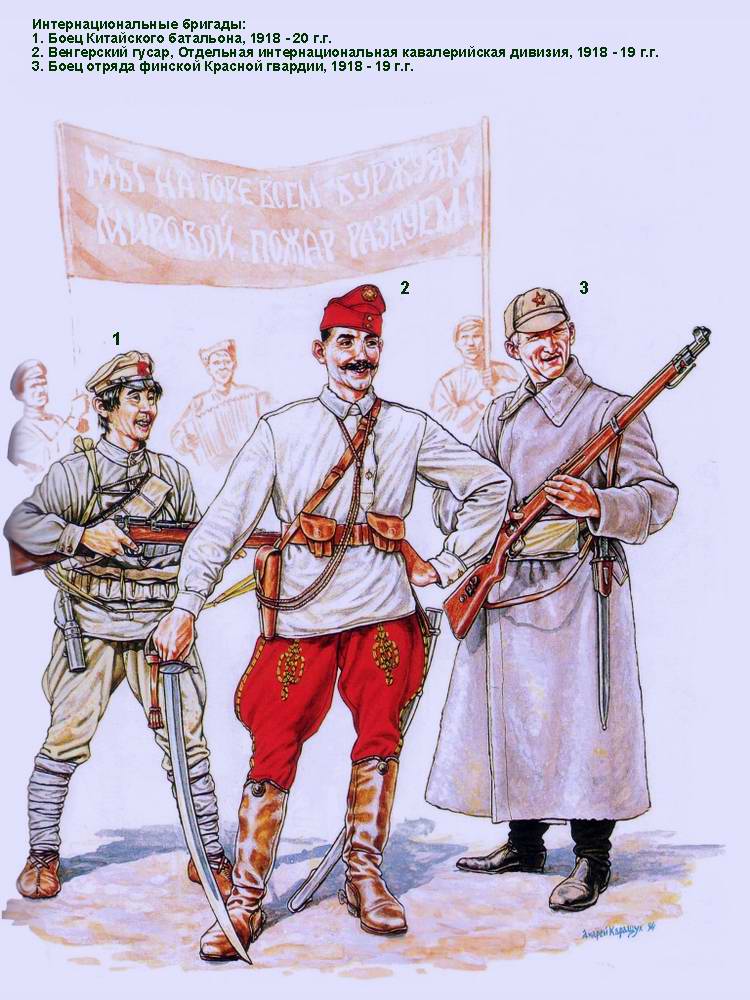

составная (осн.) ч. вооруженных сил сов. гос-ва. Создание Рабоче-Крест. Кр. Армии (РККА) на принципах добровольности и соц.-классового отбора закреплено декретом СНК от 15(28).1.1918. Первые ее маршевые роты отправлены с У. на Зап. фр. в февр. 1918. В марте 1918 Уралоблвоенкомат утвердил общеур. план по орг-ции ч. РККА, единую их структуру, штаты, систему управления и форму. Предусматривалось создать 4 корпуса и 2 див. в Екат., Перми, Челяб., Вятке и 2 Особ. див. в Уфе и Оренб. - всего 30 стрелковых и конно-стрелковых полков, 6 тяжелых и 10 стрелковых артиллерийских дивизионов, по 5 бронедивизионов и авиаотр. 04.04.1918 сформирован 1-й Ур. с.п. (П.П.Браницкий), затем 2-й Ур. (Н.Н.Кавский), 3-й Ур. (И.А.Онуфриев) с.п. 1-й Екат. 7-й Ур. (Н.И.Уфимцев) и 8-й Ур. (И.И.Соларев) с.п. положили нач. формирования див. в Перми. Создавались ч. по методу тер. комплектования на мат. базе старой арм. Создан фонд РККА, формируемый из поступлений в качестве обложения местных предпринимателей и собственников (Екат. Совет раб. и солд. деп. весной 1918 собрал на нужды РККА с местных капиталистов более 1 млн руб.). Ядром первых ч. послужили отр. Кр. гвардии, преобразованной в марте 1918 в резерв РККА. Форма привлечения раб. и крест. принята исходя из классового принципа комплектования РККА: Всеобуч - путем добровольной записи; проведение добровольных призывов; парт.-проф. и комсомольские мобилизации. Раб. края в гражд. войну составили костяк трех арм. красных (2-й, 3-й и Туркестанской). Казачество и нерус. нас. приняли номинальное участие в РККА. Формировались интернац. ч. Кр. Арм. В добровольческий период стр. РККА У. дал 57048 красноармейцев, из них 2/3 через добровольные мобилизации. Орг.-мобилизационную работу в крае выполняли местные военные комиссариаты во гл. с УралВО. С нач. гражд. войны на У. появляются непредусмотренные органы комплектования и управления войсками в виде "чрезвычайных" и "рев." штабов. Добровольческие формирования вносили дух партизанщины в создаваемые ч. Опыт первых боев определил слабую боеспособность РККА, не сумевшей противостоять хорошо обученной арм. противника. Курс большевиков на создание многомиллионной арм. требовал новых подходов к ее комплектованию. Принятая на Всерос. съезде Советов в июле 1918 Конституция РСФСР провозгласила защиту Соц. Отечества обязанностью всех граждан. Специальным постановлением "О стр-ве Кр. Армии" съезд 10.07.1918 заложил создание воооруженных сил регулярного типа на принципах принудительной мобилизации, закрепив закон о всеобщей воинской повинности. Приказом Высшего Военного Совета от 06.07.1918 УралВО предписывалось сформировать 6 див.; начато создание четырех из них в Екат., Уфе, Перми и Вятке. Летом 1918 на У. формировались в составе Сев.-Сибирского фр., 2-й и 3-й арм. Вост. фр. див.: Вост. (Г.И.Овчинников), Ср. (Р.П.Эйдеман), Зап. (Н.А.Филимонов), 1-я (Г.И.Овчинников), 2-я (Р.П.Эйдеман), 3-я (М.В.Седор), 4-я (Л.Я.Угрюмов), 5-я (С.С.Шванский), 6-я Ур. (И.Ф.Максимов), 1-я (И.Ф.Максимов) и 2-я (Л.В.Головко) Сводные, Особая Вятская (А.А.Медведев); бригады - Ю.Ю.Аплока, В.К.Седора, В.Ф.Орла, В.К.Рейхардта, И.Д.Каширина; на Ю. У. Сводный юж. - Ур. отр. партизан (Н.Д.Каширин - В.К.Блюхер). С осени до конца 1918, кроме указанных соединений, в составе УралВО формировались 10-я Перм. (В.М.Ремезов), Особ. Ур. (Р.П.Эйдеман) СД и бригада 5-й СД (И.Ф.Лепик); в 3-й арм. Сводно-Ур. (М.В.Васильев), 4-я Ур. нового формирования (В.Ф.Грушецкий), Сев.-Ур. (А.Федоровский) и Особый сев. экспедиционный отр. (С.В.Мрачковский). Во второй пол. 1918 Перм. и Вятская губ. дали РККА 118272 бойца, а всего за 1918 У. подготовил 170 тыс. красноармейцев. К окт. 1918 в РККА привлечены 2757 бывш. военных специалистов, готовились новые ком. кадры. Мн. из перечисленных соединений сводились вместе, ч. из них отправлена на др. фр. В 1-й пол. 1919 действовали созданные в крае 21-я (Г.И.Овчинников), 28-я (В.М.Азин), 29-я (В.Ф.Грущецкий), 30-я (Н.Д.Каширин), 31-я (А.Д.Малявинский) СД, Особая бригада (М.В.Васильев), Осевэк (С.В. Мрачковский), бригада ВЦИК (П.Аргир), 3-я кавалерийская див. (С.А.Свешников), Ударная кавалерийская бригада (И.Д.Каширин), Ударный кавалерийский отр. (Н.Д.Томин). После занятия У. формировались 49-я (Г.К.Восканов), 51-я (В.К.Блюхер), 62-я (Б.А.Андрианов), 1-я Кр. Ур. (М.В.Васильев) СД, бригада 59-й СД (К.И.Калнин), Особая стрелковая бригада (А.Н.Семашко), 10-я к.д. (Н.Д.Томин). На У. созданы и действовали Тюменская (П.Д.Хохряков), Камская (Ф.Каплан), Вятская (Б.Ф.Любимов) флотилии, бронепоезда, авиаотр., артдивизионы, резервные, запасные и др. ч. Приказом РВСР от 01.11.1920 войска ПриурВО числ. 250156 чел. были объединены в 7-ю зап. бригаду и 2 див. - 23-ю (штаб Уфа) и 24-ю (штаб Пермь). В янв. 1923 из них создана 57-я Екат. СД (И.А.Бобылев), переформирована в тер. 57-ю Ур. СД (И.А.Онуфриев). В 1930-е на В. в р-н Халхин-Гола и оз. Хасан кроме 57-й СД с У. отправлена 82-я СД (М.Л.Медников), на Финский фр. 128-я СД и 82-й танковый полк, в 1940 в приграничные округа 5 СД и др. ч. Постановлением ГКО в июне 1941 на У. создана 22-я арм. (Ф.А.Ершиков), постановлением ГКО в окт. 1942 проходило развертывание 70-й арм. (Г.Ф.Тарасов). В гг. ВОВ в крае формировались 8-й эстонский (Л.А.Пэрн), 51-й (А.М.Марков) и 62-й (И.П.Карманов) стрелковые корпуса, 30-й (позднее 10-й) танковый корпус (Г.С.Родин), развертывался 6-й. На У. созданы гвардейские СД: 3-я (бывш. 153-я, Н.А.Гаген), 12-я (Н.З.Галай), 13-я (В.В.Тихомиров), 20-я (бывш. 174-я, И.П.Карманов), 21-я (бывш. 361-я, Д.В.Михайлов), 22-я (бывш. 363-я, К.В.Свиридов), 61-я (бывш. 159-я, М.Б.Анашкин), 92-я (В.Ф.Трунов), 93-я (В.В.Тимофеев), 94-я (И.Г.Русских), 3-я моторизованная (бывш. 82-я, Г.П.Карамышев), а также 82-я кавалерийская див. (Н.В.Горин), СД - 125-я (П.П. Богайчук), 186-я (Н.И.Бирюков), 313-я (А.А.Павлович), 377-я (К.А.Целищев), 379-я (В.А.Чистов), 381-я (Б.С.Маслов) и др. соединения. В боях ВОВ овеяны славой соединения, сформированные на У.: 10-й Ур.-Львовский танковый корпус (Г.С.Родин), Львовский механизированный корпус (А.И.Акимов), Черниговская кавалерийская див. (М.М.Шаймуратов), Сумско-Кивская СД (И.И.Мельников), Фастовская танковая бригада (Н.Е. Воейков), Унечская мотострелковая бригада (М.С.Смирнов), Криворожская СД (А.И.Зыгин) и мн. др. Лит.: Отчет о деятельности Уральского окружного комиссариата по военным делам за два года Октябрьской революции. Екатеринбург, 1919; Шатагин Н.И. Организация и стрительство Советской Армии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. М., 1954; Берзин Р.И. Строительство Красной Армии на Урале // В боях и походах: Воспоминания. М., 1959; Бритов В.В. Рождение Красной Армии. М., 1961; Кляцкин С.М. На защите Октября: Организация регулярной армии и милиционное строительство в Советской Республике. М., 1965; История Уральского военного округа. М., 1970; Дубленных В. формирование частей Красной Армии на Среднем Урале // Наш край. Сб. статей. Свердловск, 1971. Дубленных В.В.

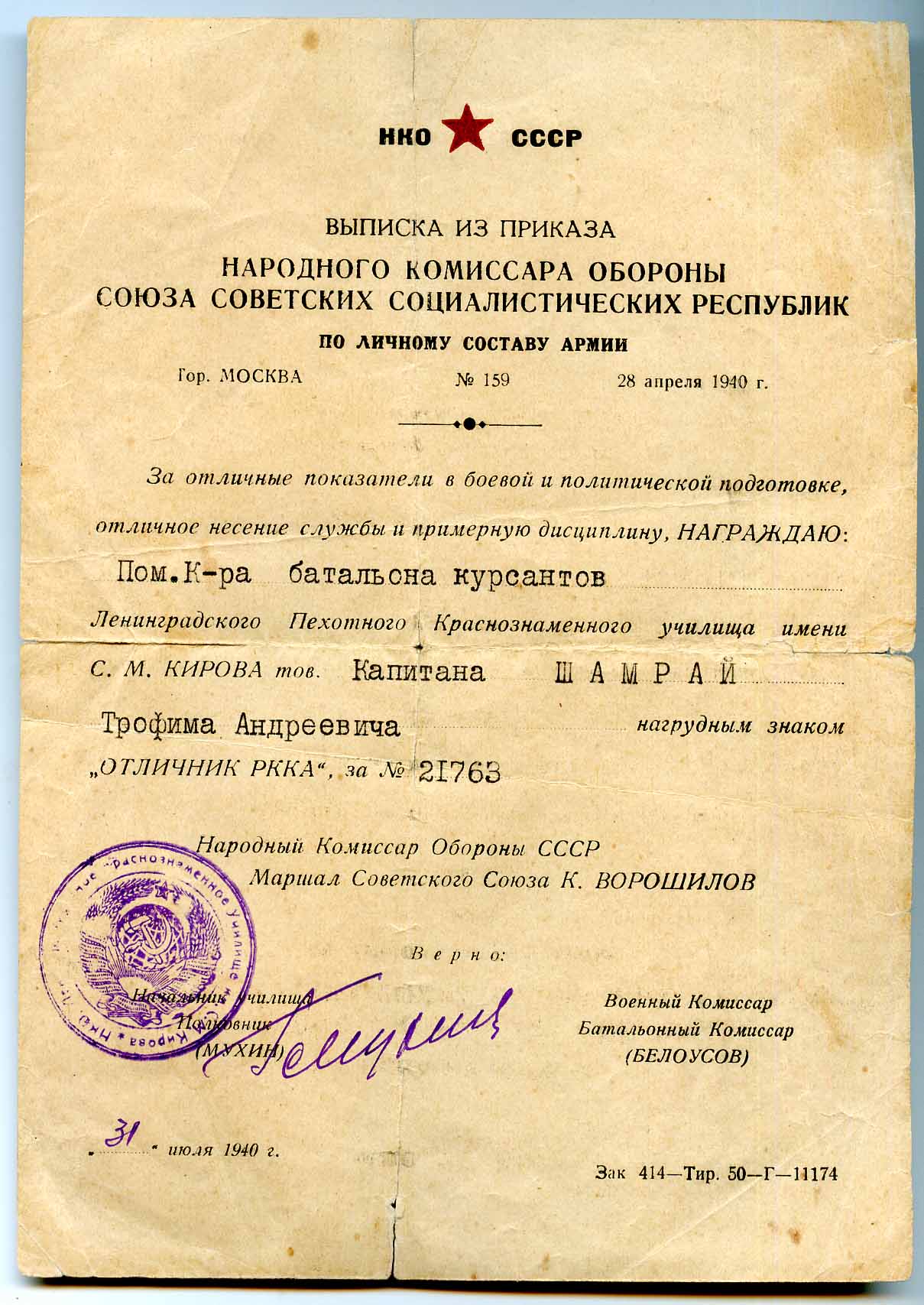

Нагрудный знак «Отличник РККА» (Рабоче-крестьянской красной армии). Учрежден 14 ноября 1939 года постановлением Совета народных комиссаров СССР № 1889 для награждения красноармейцев, курсантов и командного состава Красной Армии за отличную боевую и политическую подготовку, образцовое несение службы и примерную дисциплину. Как правило, жетон вручался бойцам РККА по праздникам — преимущественно 23 февраля и 7 ноября. Артефакт изготовлен методом штамповки на фабрике «Ленинградский эмальер». Материал: медь, цветная горячая эмаль. Размер: 3,7 х 2,8 см. Крепление: штифт и гайка. Вес: 13 граммов. Оригинал. Сохранность хорошая.

Знак «Отличник РККА» из коллекции «Маленьких историй»

Традиция награждения военнослужащих — отличников боевой и политической подготовки, а также ветеранов и участников боевых действий — орденами и медалями «к празднику» существует и по сей день. Из всех государственных праздников для российских военных главными остаются День Победы и День Советской армии, (ныне отмечаемый как День защитника отечества). Причем последний отмечается в нашей стране уже почти 100 лет, а потому у большинства россиян этот праздник прочно ассоциируется с днем создания Красной Армии. Однако мало кто помнит, что на самом деле никаких декретов, связанных с созданием Красной Армии, 23 февраля никогда не принималось, а многие исторические факты, которые позже увязывались с этой датой, оказались либо вымышленными, либо получили привязку к празднику совершенно искусственно, нередко задним числом. Причина проста — уж больно «неудобным» стало 23 февраля для молодой советской власти. А потому для этой даты потребовалось создать «правильный» миф. С чем советская пропаганда благополучно справилась, превратив день величайшего национального унижения в праздник «непобедимой и легендарной»…

Искать корни этого торжества в Российской Империи, конечно, не стоит. До прихода к власти большевиков русских воинов традиционно чествовали 6 мая по старому стилю — в День Святого Георгия-Победоносца. Однако именно 23 февраля 1917 года (так же по старому стилю) началась Февральская революция, которая, в конечном итоге, привела к падению Российской Империи, а, следовательно, отменила все старые праздники и торжества.

![]()

Впрочем, в тот переломный для нашей страны год никому из социал-демократов, эсеров или представителей других политических сил и в голову не пришло бы закрепить 23 февраля в качестве государственного праздника. Какой там! В те смутные времена у самого государства названия менялись каждую пару-тройку месяцев. Судите сами: с марта по сентябрь 1917 года наша страна просто по умолчанию называлась Российское государство, с сентября по ноябрь именовалась Российской республикой, затем Российской Демократической Федеративной республикой, Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, и только с 1922 года – СССР. Но даже когда советская власть уже упрочила свои позиции, большевики старались говорить только о достижениях Октябрьской социалистической революции, но не Февральской буржуазно-демократической. Это вполне объяснимо: в февральско-мартовском государственном перевороте 1917 года социал-демократы во главе с Лениным не играли ключевой роли (Ильич тогда вообще находился за границей). Тем не менее, дата 23 февраля в памяти у многих осталась. А потому ей срочно надо было найти какое-то новое применение. И это применение вскоре нашлось.

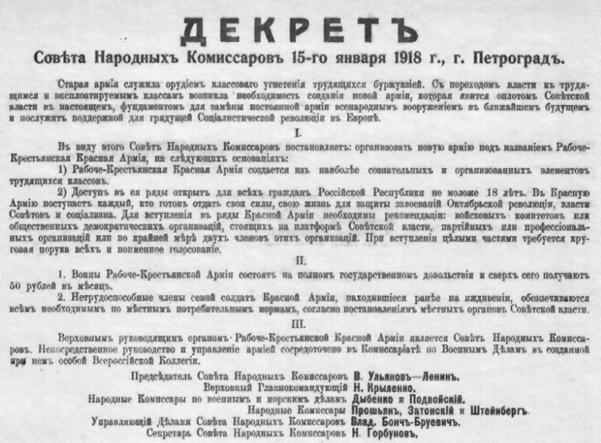

На следующий год, 15 (28) января 1918 года, Совет народных комиссаров (СНК) под председательством Ленина издал Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (тогда все слова в названии этого органа было принято писать с заглавных букв). Мера эта была более чем актуальна: официально царской армии уже почти год как не было, а Первую Мировую войну никто не отменял – эта кампания, напомним, закончилась только 11 ноября 1918 года. И если хотя бы какое-то подобие порядка внутри страны обеспечивали сводные отряды Красной гвардии революционных солдат и матросов, то для защиты советского государства от внешних врагов (той же Кайзеровской Германии, например) регулярных вооруженных сил у новой власти еще не было. Так что Декрет о создании РККА, ввиду его исключительной важности, Ильич подписал лично. Кратко процитируем этот исторический документ:

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом замены народной армии всенародным вооружением пролетариата в будущем и послужит поддержкой для грядущей Социалистической революции в Европе. Ввиду этого СНК постановляет организовать новую армию под названием «Рабоче-Крестьянская Красная Армия» на следующих основаниях:

- Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных представителей трудящихся масс. Доступ в ея ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской Революции и власти Советов. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы рекомендации: Войсковых Комитетов или Общественных Демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование.

- Воины РККА состоят на полном Государственном обеспечении и сверх того получают 50 рублей в месяц. Нетрудоспособные члены семей солдат, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым от Органов Советской власти.

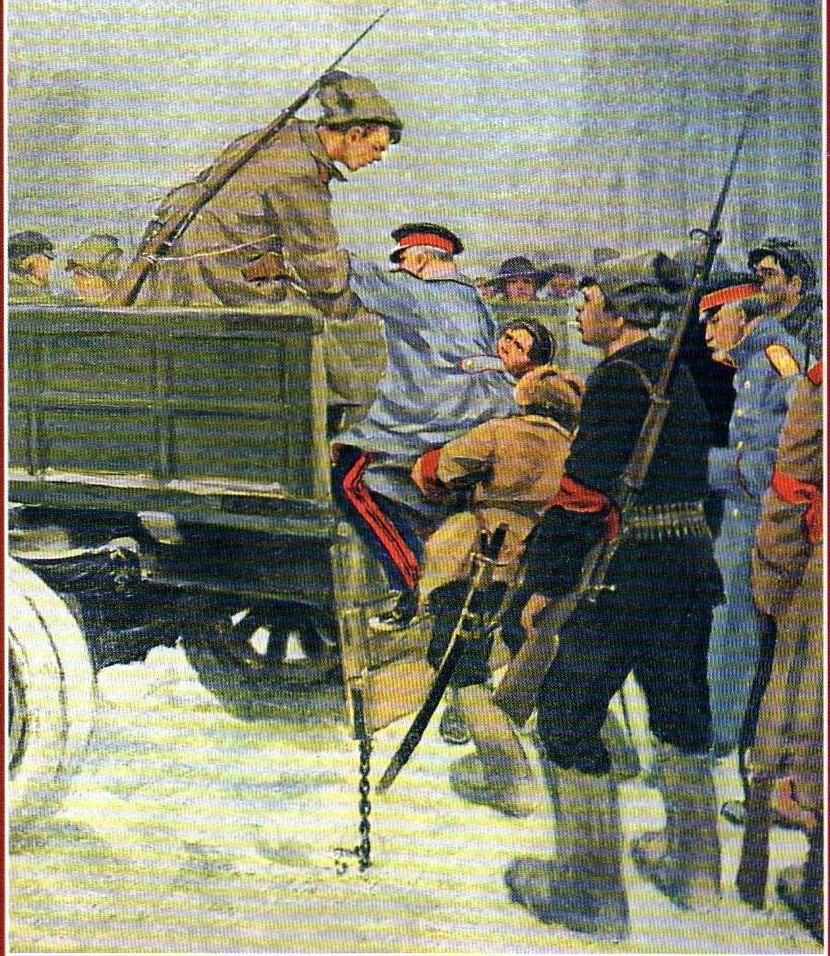

После опубликования декрета началась запись в Красную Армию сознательных рабочих и крестьян, из которых формировали красноармейские роты, едва-едва сводившиеся в полки – добровольцев катастрофически не хватало. Первый отряд РККА был сформирован в Петрограде. В последних числах января 1918 года петроградские красноармейцы показательно вышагивали бодрым маршем по городу, своим задором пытаясь скрыть, что могущественная Красная Армия существует пока только на бумаге. Демонстрация силы была жизненно необходима: 18 февраля 1918 года Германия нарушила перемирие от 2 декабря 1917 года и начала оккупацию Украины, Белоруссии и Прибалтики, наступая по всему Восточному фронту. Войска кайзера едва ли не ежедневно продвигались вглубь России на полсотни километров. Причем в некоторых городах немцы даже не встречали сопротивления – например, Псков и Двинск были взяты ими почти без единого выстрела. Продвигаясь от линии Пинск-Двинск-Рига, немецкие войска в течение первой же недели наступления заняли Минск, Полоцк и Ревель.

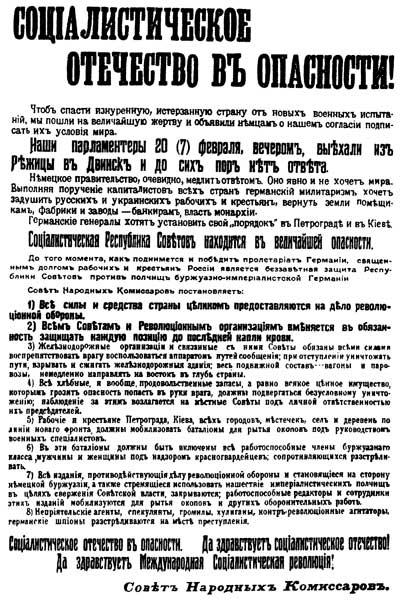

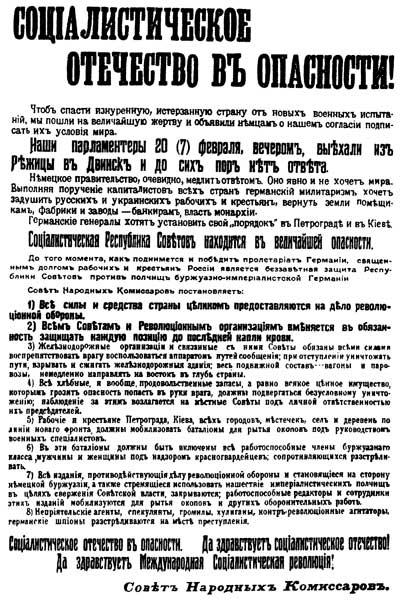

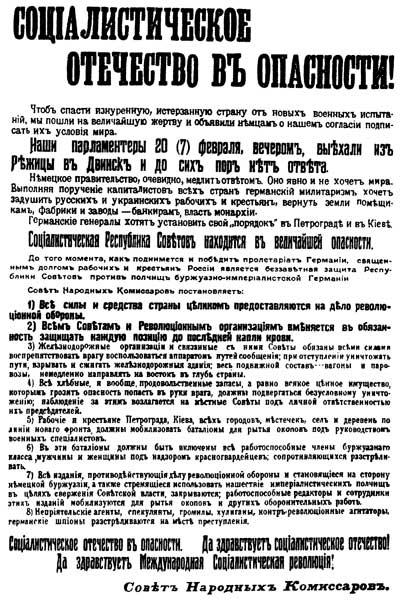

Чтобы хоть как-то мобилизовать силы на борьбу с врагом, 22 февраля в советских газетах было опубликовано воззвание СНК «Социалистическое отечество в опасности».

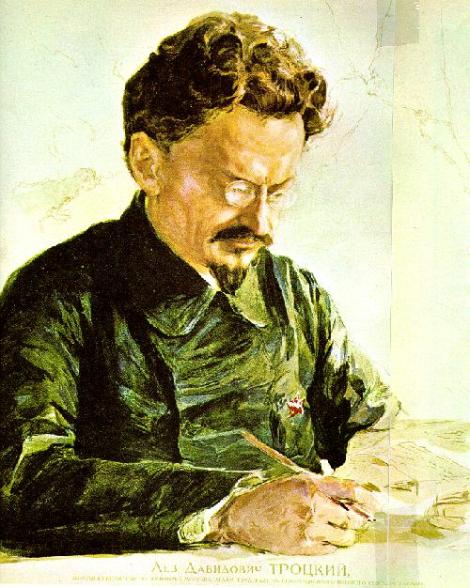

Долгие годы считалось, что этот документ был составлен Лениным, однако современные эксперты приписывают авторство Льву Троцкому. Воззвание требовало от Советов и революционных организаций «защищать каждую позицию до последней капли крови»,

уничтожать продовольственные запасы, которые могли бы попасть в руки врага. Железнодорожникам предписывалось уводить на восток подвижной состав, при отступлении взрывать пути и постройки. Документ также объявлял мобилизацию рабочих и крестьян для рытья окопов. На эти же работы должны были посылать редакторов и сотрудников газет и журналов, закрытых из-за противодействия делу революционной обороны и вставших на сторону немецкой буржуазии. Отсюда, по мнению многих исследователей, и пошла практика принудительного труда, которая впоследствии применялась советскими властями к миллионам своих граждан.

Чтобы хоть как-то мобилизовать силы на борьбу с врагом, 22 февраля в советских газетах было опубликовано воззвание СНК «Социалистическое отечество в опасности».

Долгие годы считалось, что этот документ был составлен Лениным, однако современные эксперты приписывают авторство Льву Троцкому. Воззвание требовало от Советов и революционных организаций «защищать каждую позицию до последней капли крови»,

уничтожать продовольственные запасы, которые могли бы попасть в руки врага. Железнодорожникам предписывалось уводить на восток подвижной состав, при отступлении взрывать пути и постройки. Документ также объявлял мобилизацию рабочих и крестьян для рытья окопов. На эти же работы должны были посылать редакторов и сотрудников газет и журналов, закрытых из-за противодействия делу революционной обороны и вставших на сторону немецкой буржуазии. Отсюда, по мнению многих исследователей, и пошла практика принудительного труда, которая впоследствии применялась советскими властями к миллионам своих граждан.

Но наиболее одиозным выглядит восьмой пункт воззвания, который вполне можно считать предвестником большевистского Декрета «О красном терроре». Этот пункт провозглашал следующее: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Так впервые большевики легализовали массовые расстрелы на месте без суда и следствия. К слову, этот пункт выполнялся на местах с особым рвением: буквально на следующий день, опять же 23 февраля 1918 года, революционные матросы Черноморского флота начали масштабную акцию по уничтожению офицеров, «контрреволюционных агитаторов» и прочих «буржуев» Севастополя. В кровавой расправе приняли участие 2 тысячи «активистов». Уже 26 февраля на заседании Севастопольского Совета подвели итоги: убито более 250 человек. Некоторые белоэмигранты писали о 800 погибших. Волна красного террора прокатилась по всему Крыму, а вскоре захлестнула и всю страну.

В тот же день, 22 февраля 1918 года, одновременно с ленинским призывом было обнародовано «Воззвание Военного главнокомандующего» , коим являлся никому доселе не известный Николай Крыленко (позже он станет одним из организаторов репрессий, введет практику доносов в системе юстиции, однако вскоре и сам падёт жертвой системы: будет арестован и расстрелян в 1938 году). Обращение заканчивалось словами: «Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями». А 23 февраля в Петрограде, Москве и других городах страны были организованы массовые митинги, где пролетариат призывали подняться на защиту Отечества. Согласно советской трактовке, именно в этот день и началась массовая запись добровольцев в РККА.

Сегодня трудно сказать, насколько это вступление в ряды Красной Армии было и впрямь массовым. Официально считается, что к 10 мая 1918 года, т.е. спустя 4 месяца после начала набора, в РККА насчитывалось 300 тысяч бойцов. По другим данным, к апрелю 1918 года в армии реально состояло всего 2000 человек. Так или иначе, но добровольцев оказалось меньше, чем нужно, и 29 мая того же 1918 года было принято решение об обязательной мобилизации рабочих и крестьян призывного возраста, а 10 июля V съезд РСДРП законодательно закрепил переход к комплектованию армии и флота на основе всеобщей воинской повинности. Эта мера позволила резко увеличить численность Красной Армии: осенью 1918 года в ее рядах состояло уже полмиллиона, а к концу года - миллион красноармейцев. Однако проблем у РККА все равно хватало: войска не имели единой формы, однотипного вооружения, не было даже профессионального командования. К тому же, уровень дисциплины и боевой подготовки новоявленных красноармейцев был очень низкий. Не удивительно, что Ленин в ту пору требовал «заставлять командный, высший и низший состав выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств». Выполнение этой задачи было возложено на наркома по военным и морским делам Льва Троцкого – собственно поэтому с его именем и связывают масштабное применение репрессий к нарушителям воинской дисциплины. Напомним, летом и осенью 1918 года на фронтах прибегали к децимации - казни каждого десятого красноармейца отступившей без приказа части.

Для повышения профессионализма РККА советская власть отважилась на крайний шаг — призвала в армию бывших офицеров и генералов царского режима. А чтобы последние даже не помышляли о возвращении к прежнему строю, партийный контроль над ними осуществляли военные комиссары и политруки, без подписи которых приказы командиров не имели силы. Впрочем, многие офицеры искренне приняли новую власть и сотрудничали с ней сознательно. В целом же за годы Гражданской войны на стороне Советов воевали 75 тысяч бывших царских генералов и офицеров – это примерно половина высшего комсостава и административного аппарата РККА. При этом выпускники первых военных курсов и школ составляли всего 37% красных командиров. Однако призвав бывших имперских офицеров в руководство РККА, новая власть напрочь отвергла офицерство как явление, объявив его «пережитком царизма». Даже само слово «офицер» было заменено на «командир» . Параллельно были отменены погоны, старые воинские звания, вместо которых теперь использовались названия должностей — например, «комдив» (командир дивизии — самый известный из них Василий Чапаев) или «комкор» (командующий корпусом — этого звания в свое время был удостоен и будущий маршал Георгий Жуков).

Военное руководство Красной Армией и Флотом осуществлял Реввоенсовет (РВС) во главе все с тем же Львом Троцким. Хозяйственными вопросами РККА ведал другой орган — Совет рабочей и крестьянской обороны, коим руководил сам Владимир Ленин. Его члены обсуждали возникающие в армии проблемы, принимали меры по их решению, объявляли те или иные районы страны на осадном положении, передавали всю полноту власти на местах ревкомам. За порядком в тылу следила целая система военных и репрессивно-террористических органов, включая Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), милицию, Войска внутренней охраны (ВОХР), Части особого назначения (ЧОН), Войска внутренней службы (ВУНУС), продовольственную армию. К концу 1920 года в рядах РККА насчитывалось уже около 5,5 миллионов человек. Большую роль в мобилизации рабочих и крестьян большевики отводили агитационно-пропагандистской работе, которая была налажена в общегосударственном масштабе. Гигантскими тиражами издавались листовки, плакаты, брошюры, газеты, по стране курсировали агитпоезда и пароходы.

В целях морального стимулирования красноармейцев, признания их заслуг и достижений, РККА использовала различные методы поощрения, среди которых важное место отводилось нагрудным знакам. Их появление было обусловлено, в том числе, узостью отечественной наградной системы: долгое время в СССР был только один вид государственного поощрения - орден «Красное Знамя». К тому же, руководство страны не могло закрыть глаза на столетний опыт использования нагрудных жетонов в старой русской армии. Сразу отметим, что советская система нагрудных знаков не замыкается только на поощрении каких-либо заслуг. Такие факторы, как опознание, действующее по принципу «свой-чужой», выделение командного состава, обозначение различных воинских специальностей также способствовали появлению системы нагрудных знаков Советских Вооруженных Сил. И за более чем 70-летний период существования СССР накопился довольно большой массив разнообразных материальных памятников этой системы.

Самыми первыми нагрудными знаками РККА стали наградные жетоны «за участие в боевых кампаниях», что вполне логично: власти считали необходимым поощрить и поставить в пример наиболее отличившихся в боях красноармейцев. Перечислим основные довоенные знаки этой категории: «Герою январских событий 1918 года», «Честному воину Карельского фронта», «Орша-Лепель», «Участнику Хасанских боев», «Халхин-Гол», «Бойцу ОКДВА». Активно вручались и так называемые памятные или юбилейные знаки – например, «Бойцу Красной Гвардии и красному Партизану» в честь 15-летия Октября, «Помни завет Ильича» в память о кончине вождя мирового пролетариата. Кроме того, было отштамповано невероятное количество разновидностей значков Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Но большинство довоенных нагрудных знаков все же классифицировались по родам войск: «Снайпер РККА», «Отличник ВМФ», «За отличную артиллерийскую подготовку», «За отличную артиллерийскую стрельбу», «За отличное вождение боевых машин», «За отличную стрельбу из танкового оружия», «Отличный воздушный боец» и т.д. Однако в конце 1939 года, когда международная обстановка была накалена до предела, политическое ядро РККА решило учредить универсальный вариант нагрудного знака для поощрения красноармейцев, демонстрировавших блестящие успехи во время службы вне зависимости от их рода войск. Таковым стал знак «Отличник РККА» , одна из разновидностей которого представлена в нашей коллекции раритетов.

Надо сказать, что вручались такие знаки немногим, а сама процедура утверждения кандидатов по своей сложности и серьезности напоминала отбор соискателей государственных наград. Сначала список претендентов представлялся командиром воинского подразделения в Наркомат обороны СССР, после чего сжатый перечень из наиболее достойных кандидатов ложился на стол наркома обороны. Тот, в свою очередь, своим приказом отмечал тех красноармейцев, которые получат почетный значок. Само награждение проходило, как правило, по окончании зимнего и летнего периодов учебы или в ознаменование очередной годовщины Октябрьской революции (7 ноября), основания РККА (23 февраля), Международного Дня солидарности трудящихся (1 мая). В годы Великой Отечественной войны были нередки исключения, когда наиболее отличившихся солдат поощряли сразу же, практически на поле сражения. Знак вручался в торжественной обстановке, перед строем подразделения, награжденный вместе с жетоном получал выписку из соответствующего приказа наркома обороны. Отметка о присвоении награды заносилась в личное дело военнослужащего, формируя его послужной список, а после увольнения в запас – в его военный билет.

Внешне наш раритет представляет собой овал, высотой 3,8 см, шириной – 2,8 см. Края слегка выпуклого аверса в верхней части обрамлены венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней – двумя пшеничными колосьями. Между колосками у самого основания расположен фигурный щит, покрытый белой эмалью, с изображением серпа и молота. Центр знака на фоне зубчатой стены и Спасской башни Московского Кремля, шпиль которой увенчан красной звездой с двойным буртиком, занимает красноармеец в шинели и каске, шагающий по Красной площади с винтовкой наперевес. Под солдатом полукруглая красная лента с надписью «Отличник РККА». Самые заядлые фалеристы рассмотрели на представленном значке площадную брусчатку, две подсумки и противогаз у красноармейца. Эксперты даже установили, что боец держит в руках трехлинейную винтовку образца 1891-1930 годов с примкнутым штыком. И уж самые дотошные ценители подобных раритетов рассмотрели время на спасских курантах – около 10 часов. Хотел ли автор дизайна для этого жетона привнести этим какой-то особый смысл в свою работу – неизвестно.

Внешне наш раритет представляет собой овал, высотой 3,8 см, шириной – 2,8 см. Края слегка выпуклого аверса в верхней части обрамлены венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней – двумя пшеничными колосьями. Между колосками у самого основания расположен фигурный щит, покрытый белой эмалью, с изображением серпа и молота. Центр знака на фоне зубчатой стены и Спасской башни Московского Кремля, шпиль которой увенчан красной звездой с двойным буртиком, занимает красноармеец в шинели и каске, шагающий по Красной площади с винтовкой наперевес. Под солдатом полукруглая красная лента с надписью «Отличник РККА». Самые заядлые фалеристы рассмотрели на представленном значке площадную брусчатку, две подсумки и противогаз у красноармейца. Эксперты даже установили, что боец держит в руках трехлинейную винтовку образца 1891-1930 годов с примкнутым штыком. И уж самые дотошные ценители подобных раритетов рассмотрели время на спасских курантах – около 10 часов. Хотел ли автор дизайна для этого жетона привнести этим какой-то особый смысл в свою работу – неизвестно.

Раритет изготавливался методом штамповки из желтого оксидированного металла — либо меди, как в нашем случае, либо латуни. В некоторых источниках встречается информация о том, что поверхность знака могла быть позолоченной, однако найти подтверждение этого предположения нам не удалось. Для декорирования применялись два вида горячей цветной эмали – белая и красная. В качестве крепления используются штифт (длина 10 мм) и гайка (диаметр 18 мм), на которой, как мы видим, размещено клеймо производителя. Наш знак был изготовлен фабрикой «Ленинградский эмальер» (подробнее об этом советском предприятии читайте в истории

).

В коллекциях фалеристов (собирателей орденов, медалей, значков, нагрудных знаков) встречаются аналогичные артефакты, отштампованные на Ленинградском монетном дворе, заводе «Мотор», а также эмальерной фабрике Московского товарищества художников. Заметим, что вес представленного артефакта без гайки составлял около 13 граммов.

Раритет изготавливался методом штамповки из желтого оксидированного металла — либо меди, как в нашем случае, либо латуни. В некоторых источниках встречается информация о том, что поверхность знака могла быть позолоченной, однако найти подтверждение этого предположения нам не удалось. Для декорирования применялись два вида горячей цветной эмали – белая и красная. В качестве крепления используются штифт (длина 10 мм) и гайка (диаметр 18 мм), на которой, как мы видим, размещено клеймо производителя. Наш знак был изготовлен фабрикой «Ленинградский эмальер» (подробнее об этом советском предприятии читайте в истории

).

В коллекциях фалеристов (собирателей орденов, медалей, значков, нагрудных знаков) встречаются аналогичные артефакты, отштампованные на Ленинградском монетном дворе, заводе «Мотор», а также эмальерной фабрике Московского товарищества художников. Заметим, что вес представленного артефакта без гайки составлял около 13 граммов.

Знак «Отличник РККА» выпускался в двух разновидностях, каждая из которых подразделялась еще на два подвида. Первый вариант имеет контррельефный реверс. Разница между его подвидами заключается в степени прорисовки изображения на обороте, а также наличию номера. Вариант 1а (условно) отличается полным оттиском рисунка с лицевой стороны на реверсе. На внешней стороне этой версии знака острым штихелем аккуратно вырезался номер. На модели 1б отпечаток аверса на обороте лишь частичный, номер отсутствует. Вторая разновидность жетона имела плоский, гладкий реверс, но модель 2а выпускалась сразу со штихельным номером, а модель 2б такового не имела. Исходя из приведенной классификации, представленный в нашей коллекции артефакт смело относим к последней разновидности – с гладким реверсом, без номера.

В среде фалеристов больше ценятся номерные нагрудные знаки, поскольку шанс установить их владельца много выше. В целом же стоимость подобных раритетов сегодня зависит от степени их сохранности. Заметим, что жетонов «Отличник РККА» до наших дней дошло не так уж много. Объясняется это, по мнению экспертов, в том числе большими потерями личного состава пехоты на начальном этапе Великой Отечественной войны. Именно поэтому сегодня нагрудный знак «Отличник РККА» считается довольно редкой находкой, которую каждый знаток военной истории был бы рад получить в свою коллекцию.

Выписка из приказа о присвоении знака «Отличник РККА»

Точное число знаков, выпущенных до начала Великой Отечественной войны, неизвестно. Однако существует статистика одного из производителей знака — Ленинградского монетного двора, из которой следует, что за полтора года здесь было изготовлено 149106 жетонов. Известно, что в 1940 году планировалось изготовить 50 тысяч штук, в 1941-ом – еще 150 тысяч. Но в связи с началом войны дальнейшее производство знаков было прекращено и после Победы уже не возобновлялось (в 1946 году Красную Армию переименовали в Советскую, так что необходимость в устаревших атрибутах отпала). Постановлением СНК СССР от 3 марта 1940 года №290 действие этого знака было распространено и на войска НКВД. Первое награждение в этом комитете пришлось на май 1940 года, когда жетонами были поощрены сразу 200 отличников боевой и политической подготовки отдельной мотострелковой дивизии им. Ф.Э. Дзержинского войск. Также сохранились данные о том, что в 1941 году знаком «Отличник РККА» было награждено 45622 красноармейца.

Удостоверение к нагрудному знаку «Отличник РККА»

В большинстве источников указывается, что 1 мая 1941 года было произведено последнее награждение — 6574 человек. Однако в среде коллекционеров нередко встречаются удостоверения к знаку или выписки о награждении из приказов наркомата обороны, датированные различными числами вплоть до декабря 1944 года. Кстати, удостоверения к награде были однотипными (обычный листок в половину формата А4), а вот упомянутые выписки не имели единого образца – заполнялись на бланках, принятых в конкретной воинской части. На ранних документах стоит подпись наркома обороны СССР Клима Ворошилова, а на последних – заместителя НКО Александра Василевского. Это косвенно свидетельствует о том, что Сталин, будучи главой наркомата обороны с 19 июля 1941 года по 25 февраля 1946 года, к награждению красноармейцев знаком «Отличник РККА» отношения не имел.

Автором дизайна к представленному знаку был художник Центрального дома Красной Армии Происхождение у Николая Ивановича по советским меркам, мягко говоря, подкачало. Сегодня только остается удивляться тому, как этому выходцу из мещан, окончившему церковно-приходскую школу, да еще и бывшему царскому юнкеру впридачу советская власть доверила создавать макет Ордена Славы и десятков других высочайших государственных наград. Родился художник 18 сентября 1897 года в Ельце, с детства любил рисовать. После Октябрьской революции одним из первых порвал с прежним режимом и вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Здесь талантливого и образованного солдатика сразу назначили оформителем в политотдел Елецкого гарнизона.

После демобилизации в 1920 году Москалев преподавал графическую грамоту на Елецком рабфаке, одновременно подрабатывая художником-декоратором в городском драмтеатре и карикатуристом в Елецком отделении «Окон РОСТА». В 1922 году Николай Иванович перебрался в Москву, где получил образование во Вхутемасе — Высших художественно-технических мастерских. 23 марта 1928 года — в день открытия Центрального Дома Советской Армии — он был назначен главным художником этой организации и проработал в этой должности в течение 35 лет, до 1963 года. Николай Москалев создал более 100 живописных и графических работ, 200 этюдов и набросков пейзажей, натюрмортов, портретов, сюжетных бытовых, сатирических, юмористических зарисовок. Но это была работа не на заказ, а, скорее, для души.

Много работал Николай Иванович в крайне востребованном в СССР жанре агитационного плаката. В годы Великой Отечественной войны его рисунки имели острую сатирическую направленность, наиболее известные из них — «Смерть фашистской гадине», «Прочь от Москвы, фашистская гадина!», «Под Москвой фон Бок заработал себе в бок!». Плакаты Москалева, призывающие советский народ к борьбе с фашизмом, к защите Родины, лаконичны, конкретны, полны суровой простоты. Однако более всего Николай Иванович прославился как автор эскизов к советским орденам, медалям и нагрудным знакам. Причем его работа над макетами наград началась в 30-е годы именно с дизайна нагрудного знака «Отличник РККА» — это дебют Москалева. Чуть позже появились его же значки «Участник боев на озере Хасан» и «Участник спортколлектива ЦДКА». Но настоящая известность к художнику пришла в годы Великой Отечественной войны, когда он создал десятки макетов боевых наград. В их числе: Орден Кутузова трех степеней, Орден Богдана Хмельницкого трех степеней, медали за оборону Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы, Сталинграда, Кавказа, «Партизану Отечественной войны», «За безупречную службу», наградного знака «20-летие Краснознаменного им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии». Кроме того, именно Москалев предложил расцветки всех лент для орденов и медалей СССР, учрежденных в 1943–1945 годах.

Известно, что эскизы к большинству боевых медалей за оборону Москалев создавал заранее, т.е. еще до того, как город был освобожден советскими войсками от фашистов – художник ни одного дня не сомневался в Победе. Кстати, генсек любил лично отбирать макеты наград и чаще всего отдавал предпочтение именно работам Николая Москалева. Иногда Сталин вносил в эскизы свои коррективы, которые находили отражение в окончательном варианте. Так, например, с аверса медали «За оборону Сталинграда» с легкой руки Иосифа Виссарионовича исчез его портрет и венок, а на реверсе всех медалей за оборону разместилась надпись «За нашу Советскую Родину». Летом 1943 года, когда в результате победы в Курской битве наступил переломный момент в Великой Отечественной войне, у верховного командования родилась идея создания двух орденов: «Победы» — для высшего военного командования, и «Багратиона» — для рядовых красноармейцев, которые одолели фашистов. Эта идея очень понравилась Сталину. Правда, генсек решил изменить название для солдатской награды:

- Солдатский орден? Что же, идея хорошая. Солдатский орден нужен. Есть необходимость отметить главного труженика войны. Мы говорили и об ордене «Победа». Ну а победа не может быть без славы… Так и назовем новый орден.

Эскиз для ордена «Славы» Николай Москалев создал всего за 5 дней, переработав первоначальный макет медали «За оборону Москвы». Символом боевой славы стала звезда, в центре которой художник разместил Кремлевскую башню, а на красной эмали надпись «Слава». Оставалось придумать оригинальную расцветку ленты, поскольку ни один из цветов не подходил к светлой серебряной награде. Тогда Москалев вспомнил, как в 1916-м году возвращались с полей Первой Мировой войны старые солдаты с Георгиевскими крестами на груди. Николай Иванович решил, что черно-оранжевая расцветка с царского ордена будет отлично смотреться на ленте к советской награде. Правда, когда авторы показывали макет ордена Сталину, о преемственности с дореволюционным крестом умолчали, сообщили лишь, что три черные и две оранжевые полосы на ленте символизируют пламя при выстреле и пороховой дым. Учредили Орден Славы в один день с высшим военным Орденом «Победа» – 8 ноября 1943 года. Как и Георгиевский крест, новый орден имел несколько степеней, вручавшихся последовательно и только солдатам. Первая степень - высшая, золотая, а вторая и третья - серебряная. За годы войны этой награды были удостоены более миллиона бойцов, а полными кавалерами ордена стали 2562 человека. После войны орден Славы не вручался. За успешное выполнение заданий правительства в 1943 году сам Москалев был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Николай Иванович скончался в июле 1968 года и был похоронен в Москве. Ровно за месяц до смерти в письме директору Елецкого музея он поделился планами празднования 25-летия Ордена Славы и организации новой выставки своих работ в родном городе. Этому же музею художник завещал свои картины и графические работы.

Ну а теперь вернемся к вопросу о том, каким образом 23 февраля стал праздником Советской армии. Для этого придется развенчать несколько советских мифов. Начнем с утверждения о том, что 23 февраля якобы является днем основания РККА. Надо сказать, что этот миф рождался постепенно. В начале января 1919 года руководство страны вспомнило о приближающейся годовщине принятия Декрета о создании Красной Армии (напомним, опубликованного 15-го января 1918 года или 28-го января по новому стилю). Итак, 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение торжественно отметить это событие, что называется, день в день — 28 января. Однако из-за позднего ходатайства решение о праздновании так и не было принято. Тем не менее, праздник состоялся: 24 января 1919 года президиум Моссовета, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить торжества по случаю годовщины РККА ко Дню Красного подарка (устраивался с целью оказания помощи сражающимся красноармейцам). Но из-за очередных проволочек День Красного подарка Моссовет провести в срок — 16 февраля — опять не успевал, а потому оба праздника решили передвинуть на следующее воскресенье, которое выпало аккурат на 23 февраля. По этому случаю «Правда» от 5 февраля 1919 года писала: «Устройство Дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 28 января».

В последующие годы ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин об этой заметке ни разу не вспомнят. И так же почему-то не вспомнят советские вожди о дне рождения Красной Армии в 1920-м и в 1921-м годах.

Ну а теперь вернемся к вопросу о том, каким образом 23 февраля стал праздником Советской армии. Для этого придется развенчать несколько советских мифов. Начнем с утверждения о том, что 23 февраля якобы является днем основания РККА. Надо сказать, что этот миф рождался постепенно. В начале января 1919 года руководство страны вспомнило о приближающейся годовщине принятия Декрета о создании Красной Армии (напомним, опубликованного 15-го января 1918 года или 28-го января по новому стилю). Итак, 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение торжественно отметить это событие, что называется, день в день — 28 января. Однако из-за позднего ходатайства решение о праздновании так и не было принято. Тем не менее, праздник состоялся: 24 января 1919 года президиум Моссовета, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить торжества по случаю годовщины РККА ко Дню Красного подарка (устраивался с целью оказания помощи сражающимся красноармейцам). Но из-за очередных проволочек День Красного подарка Моссовет провести в срок — 16 февраля — опять не успевал, а потому оба праздника решили передвинуть на следующее воскресенье, которое выпало аккурат на 23 февраля. По этому случаю «Правда» от 5 февраля 1919 года писала: «Устройство Дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 28 января».

В последующие годы ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин об этой заметке ни разу не вспомнят. И так же почему-то не вспомнят советские вожди о дне рождения Красной Армии в 1920-м и в 1921-м годах.

Парад РККА на Красной площади, вторая половина 20-х годов.

Следующим шагом в создании мифа стало утверждение о том, что 23 февраля якобы был опубликован Декрет о создании РККА. Сначала в январе 1922 года ВЦИК выпускает специальное постановление о приближающейся годовщине создания Красной Армии, которая якобы грядет 23 февраля. Затем, уже непосредственно 23 февраля 1922 года, на Красной площади прошел первый военный парад под предводительством председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, который с трибуны лживо возвестил о том, что парад проходит в честь четвертой годовщины ленинского Декрета о создании РККА. А в 1923 году в постановлении Президиума ВЦИК уже твердо прописано: «23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров, которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры». Г одом позже, в 1924 году, уже после смерти Ильича, в журнале «Военный вестник» опубликуют фото Декрета от 28 января 1918 года. Снимок будет нечеткий, смазанный, вследствие чего дата и подпись Ленина окажутся неразличимы. Но в самой статье сообщат, что сей документ был обнародован 23 февраля 1918 года. Так была окончательно сфальсифицирована эта дата.

Картина «Принятие декрета о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Художник А.Савинов

Однако несоответствие фактов было настолько очевидным, что нередко ставило в тупик даже самых заслуженных большевиков. Так, в 1933 году Клим Ворошилов на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине Красной Армии, открыто признает: «Приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Больше таких оговорок советская власть себе не позволит.

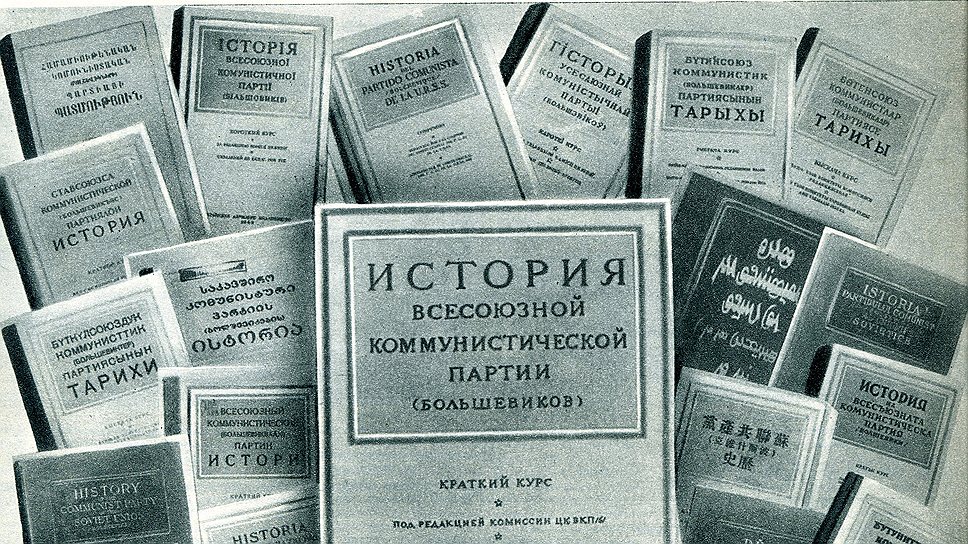

«Краткий курс истории ВКП(б)» на всех языках союзных республик

К следующему юбилею Красной Армии в 1938 году Сталин подготовился заранее и утвердил «Краткий курс истории ВКП(б)», в котором изложил новую версию появления даты праздника, уже не связанную с декретом СНК: «Молодые отряды новой армии – армии революционного народа – героически отражали натиск вооруженного до зубов германского хищника. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля 1918 года – стал днем рождения молодой Красной армии». Это была совершенно новая трактовка появления праздника. Никто в те годы, разумеется, не посмел удивиться этому открытию, так что новый миф начал жить самостоятельной жизнью и даже дошел до Второй Мировой войны. Так, в 1942 году в новом приказе Сталина уже говорится: «Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой… Именно поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днем рождения Красной армии».

Как ни странно, этот рожденный Сталиным миф советский народ будет принимать на веру и после Победы: его будут буква в букву переписывать из учебника в учебник вплоть до 1988 года. И, конечно, не стоит в советских книжках по истории искать упоминания о статье Ленина «Тяжелый, но необходимый урок». Она была опубликована в «Правде» 25 февраля 1918 года, т.е. спустя два дня после того как красноармейцы, согласно сталинской версии событий, «разгромили» немцев под Нарвой. Приведем отрывок из этого материала: «Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. В Советской республике заведомо нет армии».

Лев Каменев прибывает в Брест-Литовск, 1918 год

Зачем же Сталину понадобилось еще больше окутать завесой тайны день 23 февраля? Дело в том, что на самом деле в тот зимний день в 10.30 утра Кайзеровская Германия предъявила Советской России ультиматум. Ближе к ночи члены ЦК РСДРП(б), собравшиеся в Смольном, приняв во внимание полную недееспособность только-только зарождающейся Красной Армии, согласились с условиями немцев. Ленин, вопреки мнению большинства, уговорил партийцев подписать «похабный мир», пригрозив в противном случае подать в отставку. Вождь пролетариата в те дни был озабочен не мировой пролетарской революцией, а сохранением хотя бы небольшого островка уже существующей рабоче-крестьянской диктатуры.

Для тех, кто забыл, чем заплатила Россия за упрямство Ильича, напомним, что согласно условиям Брестского мира наша страна должна была признать независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии и Украины, вывести свои войска с их территории, передать Турции Анатолийские провинции, демобилизовать армию, разоружить флот в Балтийском, Черном морях и в Ледовитом океане, признать невыгодный для России русско-германский торговый договор 1904 года, предоставить Германии право наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 года, разрешить беспошлинный вывоз в Германию руды и иного сырья, прекратить агитацию и пропаганду против держав Четверного союза. Так что, если кому и было что праздновать 23 февраля, то вовсе не Красной Армии.

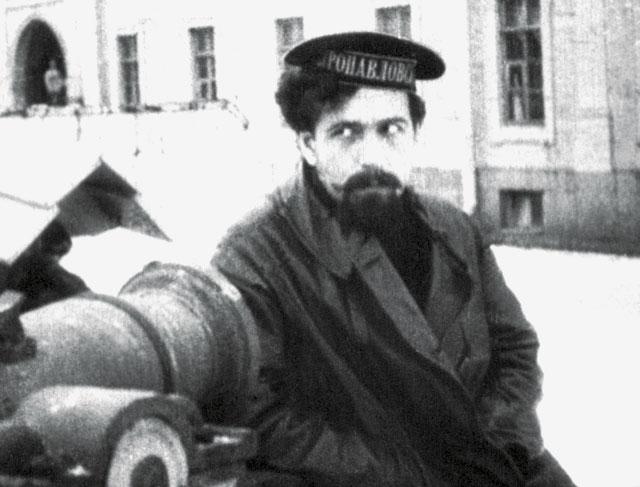

Что же касается «героического разгрома» бойцами Красной Армии немцев под Нарвой, который, согласно сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(Б)», пришелся на 23 февраля 1918 года, то и здесь нет ни слова правды. Никаких боев в этот зимний день ни в германских, ни в советских архивах не зафиксировано. Известно, что Ленин лично послал оборонять Нарву революционного матроса Павла Дыбенко, назначенного наркомом по морским делам. Последний повел навстречу противнику свой Летучий отряд балтийских матросов, отлично зарекомендовавших себя при разгоне (читай – расстреле) мирной демонстрации жителей Петрограда в день открытия Учредительного собрания. До Нарвы Дыбенко добрался как раз к 23 февраля. Прихватив с собой три конфискованных бочонка спирта, революционные моряки ворвались в застывший от мороза и страха город. Объявив свои личные декреты о всеобщей трудовой повинности и красном терроре, нарком засел в штабе и занялся перераспределением спирта, а его подчиненные — безотчетными расстрелами соотечественников.  Однако конфискованный спирт быстро закончился. Протрезвевшие балтийцы, завидев подходившие к городу регулярные германские войска, загрузились в эшелон и оставили Нарву. Их отступление удалось остановить лишь спустя сутки. Перехватив убегавшего Дыбенко в Ямбурге, прибывший из Петрограда бывший царский генерал Дмитрий Парский пытался уговорить наркома вернуться в бесславно оставленный город, но тот ответил, что его «матросы утомлены», и отбыл в Гатчину. А ранним утром 4 марта небольшой немецкий отряд занял Нарву без боя и не без легкого удивления. Отбивать город у германцев уже никто не стал, поскольку 3 марта в Брест-Литовске был подписан мирный договор. За дезертирство в мае 1918 года Дыбенко вызвали к Ленину в Кремль, после недолгих разбирательств отдали под суд и исключили из партии (впрочем, восстановили в 1922 году). А в 1938 году бывшего наркома обвинят уже в шпионаже в пользу Америки. Суд над ним продолжался 17 минут. Приговор стандартный: расстрел без промедления. Кстати, в том же 1938 году была учреждена медаль «20 лет РККА», однако опальный Дыбенко награду, разумеется, не получил.

Однако конфискованный спирт быстро закончился. Протрезвевшие балтийцы, завидев подходившие к городу регулярные германские войска, загрузились в эшелон и оставили Нарву. Их отступление удалось остановить лишь спустя сутки. Перехватив убегавшего Дыбенко в Ямбурге, прибывший из Петрограда бывший царский генерал Дмитрий Парский пытался уговорить наркома вернуться в бесславно оставленный город, но тот ответил, что его «матросы утомлены», и отбыл в Гатчину. А ранним утром 4 марта небольшой немецкий отряд занял Нарву без боя и не без легкого удивления. Отбивать город у германцев уже никто не стал, поскольку 3 марта в Брест-Литовске был подписан мирный договор. За дезертирство в мае 1918 года Дыбенко вызвали к Ленину в Кремль, после недолгих разбирательств отдали под суд и исключили из партии (впрочем, восстановили в 1922 году). А в 1938 году бывшего наркома обвинят уже в шпионаже в пользу Америки. Суд над ним продолжался 17 минут. Приговор стандартный: расстрел без промедления. Кстати, в том же 1938 году была учреждена медаль «20 лет РККА», однако опальный Дыбенко награду, разумеется, не получил.

Все эти факты отчасти проливают свет на истинные причины, побудившие советское руководство заменить новым надуманным праздником две «неудобные» исторические даты — годовщину Февральской революции 1917 года и Германского ультиматума 1918 года. Миф удался славный — в лучших традициях советской пропаганды. Справедливости ради следует заметить, что после 1945 года куда более значимым праздником для всех, имевших отношение к Красной, а затем и Советской армии, стал День Победы. Ну а 23 февраля постепенно превратился в «гендерный», как это сегодня принято называть, праздник, с которым поздравляли все мужское население страны независимо от возраста и рода деятельности — по аналогии с Женским днем 8 марта. Впрочем, в последние годы советской власти официально выпускаемые справочники и календари уже старались избегать откровенной лжи. И те из читателей, кто внимательно относился к подписям в таких изданиях, могли обратить внимание на несколько странную «обтекаемость» приведенных формулировок. Как на отрывном листке этого календаря, из которого довольно сложно понять, что же конкретно произошло в этот день, 23 февраля 1918 года.

Сегодня день Красной Армии. Переиначив праздник, хотят замутить его сущность. Но на различных ресурсах Интернета есть подлинные документы. Небольшая выборка из трех статей стала материалом этой заметки.

(фото из архива Е.Герасимова; для просмотра кликните на картинке)1. Что такое Красная армия

2 . Рождение Красной Армии

3 . Почему победил Советский Союз в Великой Отечественной войне

1. Что такое Красная армия

Из года в год наша Советская власть призывает под знамена Красной армии массу молодых рабочих и крестьян. В Красную армию стекаются молодые граждане со всех концов нашей великой, необъятной страны, с Украины, Сибири, Туркестана, Дона, Урала.

Они покидают свои родные дома, города и села, уходят от мирного труда, от сохи, молотка и станка, собираются в казармы, объединяются в полки, берут в свои руки оружие и обучаются военному делу.

Казалось бы, что все силы без остатка наша власть должна употребить самым производительным образом на восстановление разрушенного хозяйства страны, на борьбу с голодом и недоеданием, бестоварьем и болезнями.

Работы у нас в стране непочатый край. Между тем, Советская власть отрывает молодых работников от их полезной работы для непроизводительного, казалось бы, занятия - военной службы. Но непростительно было бы так думать.

Никакой спокойной работы не могли бы вести трудящиеся, не будь Красной армии - защитницы нашего трудового отечества.

В Советском государстве у власти стоят выборные от народа - рабочие, крестьяне, преданные интересам трудящихся люди, коммунисты.

Наша власть тесно связана с трудовыми массами, все ее дела и помыслы устремлены к тому, чтобы создать лучшую жизнь для рабочего и крестьянского люда. Трудящиеся в нашей стране могут устраивать свою жизнь согласно своей воле и разумению, и это лучшая порука тому, что наш упорный труд приведет к желанной цели, к богатой, здоровой и светлой жизни.

У нас в стране вся-земля принадлежит трудовому народу. Большие фабрики и заводы принадлежат нашему рабоче-крестьянскому государству. Интересы рабочих, плата за труд и т. д. охраняются строгими государственными законами, защищаются сильными рабочими объединениями, профессиональными союзами.

Наука и школа доступны всем трудящимся.

Драгоценные завоевания революции надо беречь как зеницу ока, ибо у нашей республики есть непримиримые враги, мечтающие отнять наши завоевания.

Против врагов нужно иметь крепкую боевую силу, вооруженную руку. Этой рукой и является Красная армия.

Враги Советской власти хотят ограбить нашу землю, фабрики и заводы, поставить свою власть и командовать народом. Эти враги - капиталисты и помещики, отечественные и иностранные.

Они ненавидят Советскую власть, ненавидят трудящихся, создавших эту власть, хотят гибели нашей потому, что наши земли, фабрики, заводы и власть отняты нами в октябре 1917 г. у богатеев, бывших хозяев всего народного достояния.

Рабочие всех стран ведут трудную, героическую борьбу против своих угнетателей, но свалить их не легко. В большинстве иностранных государств правители и буржуазия умнее и организованнее наших капиталистов.

В этом-то и вся беда, что доселе повсюду еще царствуют капиталисты, располагающие мощными армиями. Когда свергнутые рабочими и крестьянами России богачи, не желая отказаться от сладкого житья, открыли жестокую, кровавую войну против власти советов, им помогали иностранные капиталисты, компаньоны, совладельцы наших отечественных.

Борьба длилась годы, несмотря на неуклонную волю к миру нашей рабоче-крестьянской власти. Советская власть создала Красную армию, и только благодаря ее сознательности, поддержке трудящихся, благодаря ее великим победам и героизму мы все же добились мира.

Но мир этот непрочен, ибо пока существуют в других странах правительства золотого мешка, они будут добиваться нашей гибели и искать подходящего момента для уничтожения Сов. республики, они ненавидят нас не только за то, что мы „отняли” награбленное, они боятся, что Красная армия поможет их порабощенным народам освободиться от власти буржуазии, ибо знают, что Красная армия - друг всех угнетенных, борющихся за свое освобождение.

Красная армия свое оружие применяет только для защиты трудовой родины, только для освободительных целей, ибо рабочий класс живет исключительно своим трудом, а не грабежом себе подобных.

Этот завет нам оставили еще учителя рабочего класса Маркс и Энгельс: „Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы”.

Мы не только не стремимся к угнетению трудящихся других стран. Более того, - мы хотим их освобождения.

Для восстановления народного хозяйства, разрушенного империалистической и гражданской войной, нам нужны машины, орудия труда, ибо наши фабрики и заводы сильно потрепались. Мы испытываем острый недостаток в машинах, за границей же эти машины имеются. Но у иностранных капиталистов мы можем приобретать эти машины только за грабительские цены. На справедливых условиях мы можем договориться только с рабочей властью других стран.

Мы не добьемся полного раскрепощения от ига капиталистов и расцвета хозяйства без помощи иностранных товарищей-рабочих.

Точно также они без помощи нашей не могут окончательно победить своих поработителей, ибо мы - сильные союзники международного пролетариата.

Сов. республика окружена враждебными государствами, против нас стоят сильнейшие по технике, вооружению и организации армии буржуазии. Нам нужна постоянная могучая армия, и потому Советская власть ежегодно призывает трудящихся в армию для защиты наших прав и революционных завоеваний.

„Безоружный народ - раб, ибо он отдан во власть грубой силы (буржуев)”, - так сказал один из вождей Парижской Коммуны, член первого в мире рабочего правительства Арну.

А мы рабами быть не хотим и никому себя поработить не позволим.

Из документа «Серия пособий политрукам» http://rkka.ru/idocs.htm

2. Рождение Красной Армии

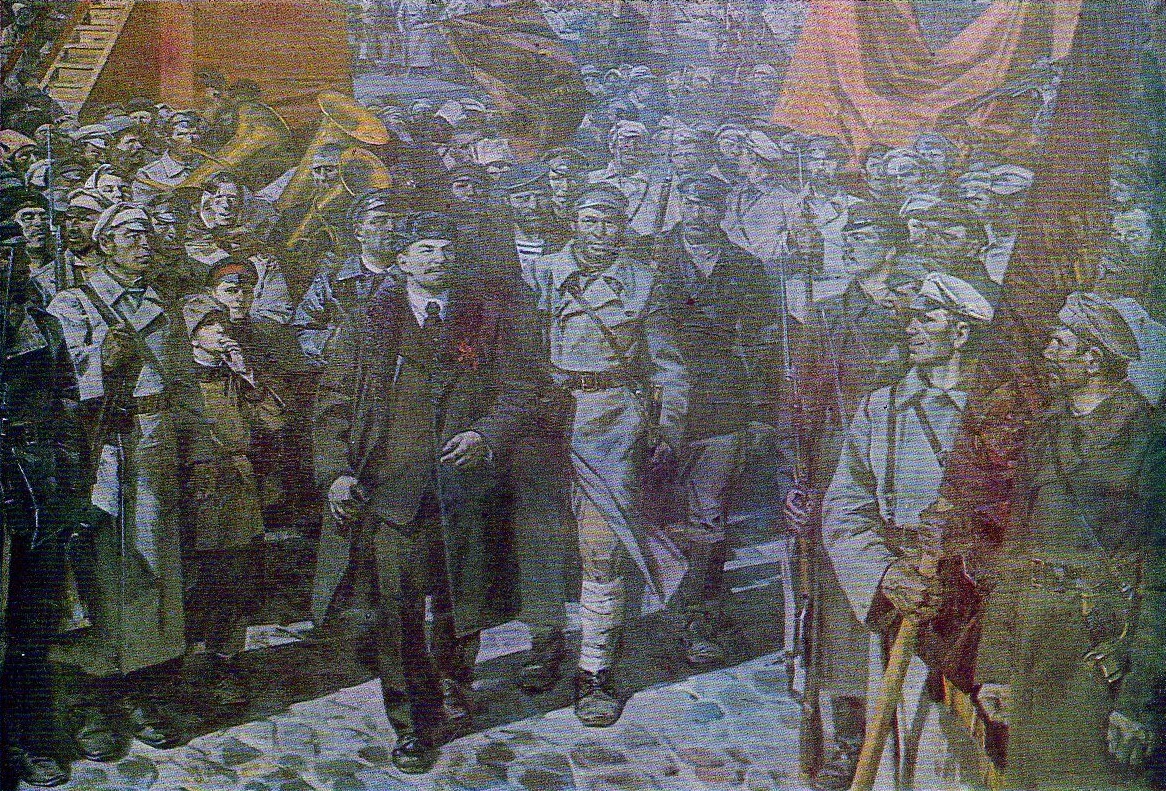

| В конце ноября 1917 года для защиты социалистической революции в кратчайший срок создается армия нового типа. В конце ноября-декабря 1917 года Народный Комиссариат по военным делам поручил Главному Управлению Генерального штаба разработать проект создания военной милиции. 8 декабря записка Генштаба обсуждалась на совещании Коллегии Народного Комиссариата по военным делам. Совещание приняло идею организации армии на территориально-милиционной основе.Первым законодательным актом в деле формирования новой армии была “Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа”, утвержденная III Всероссийским съездом Советов 12(25) января 1918 года, в которой говорилось о вооружении трудящихся.Поздним вечером 28 января 1918 года члены Совнаркома Российской Республики собрались, как обычно, в “Красной комнате” Смольного. В.И.Ленин открыл 47-е заседание Совнаркома, объявил повестку дня. Седьмой пункт в ней был сформулирован так: “Декрет о Красной Армии”.11 февраля состоялось подписание Декрета об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

Воспользовавшись военной слабостью Советской Республики, нарушив заключенное с ней перемирие, германские и австро-венгерские войска 18 февраля 1918 года перешли в наступление на широком фронте от Балтики до Карпат. В сражение было брошено 59 отборных, хорошо вооруженных дивизий. Не встречая сопротивления со стороны деморализованных частей русской армии, интервенты быстро продвигались в сторону Петрограда, вглубь Белоруссии и Украины. Ускоренными темпами шло формирование воинских полков и дивизий Красной Армии, в их числе – первого красноармейского корпуса в районе Петрограда. Всего в столице на отпор врагу в течение 22-23 февраля было мобилизовано около 60 тысяч человек, из них 20 тысяч сразу же отправились на фронт. В Москве в Красную Армию записалось около 20 тысяч человек. Тогда же, 22 и 23 февраля 1918 года, под Псковом и Нарвой, в Белоруссии и на Украине произошли встречные бои только что сформированных частей Красной Армии с кайзеровскими оккупантами. Под Псковом сражались: Первый красноармейский полк (командир Александр Николаевич Параделов, бывший командир батальона, подполковник царской армии), Второй красноармейский полк (командир Александр Иванович Черепанов, бывший командир роты, штабс-капитан царской армии), Первый Ревельский Красный Эстонский полк, сформированный Виктором Эдуардовичем Кингисеппом (одним из активных деятелей революционного движения России и Эстонии, членом Исполкома Советов Эстляндского края), Шестой Тукумский, Пятый, Седьмой и Восьмой Латышские полки, Московский и Третий стрелковый резервные революционные полки, отряд Псковских красногвардейцев и солдат железнодорожных войск. На центральном направлении сопротивление германским войскам оказывали Витебский, Оршанский и Могилевский отряды, которыми руководил Александр Федорович Мясников (настоящая фамилия Мясникян), юрист и литератор, участник первой мировой войны, в ноябре 1917 года на съезде депутатов армий Западного фронта избранный командующим фронтом. Там же воевали отряды под командованием Яна Карловича Берзина, члена ВЦИК, бывшего рядового царской армии. В районе между Бобруйском и Жлобином сражались бойцы 3-й бригады латышских стрелков, командиром которых был Иоаким Иоакимович Вацетис, бывший полковник, командир полка царской армии. На Украине против немецких захватчиков и петлюровцев самоотверженно дрались отряды под командованием П.В.Егорова, Р.Ф.Сиверса, В.И.Киквидзе, Г.И.Чудновского, А.И.Иванова, Ю.М.Коцюбинского, В.М.Примакова. В ознаменование массового подъема трудящихся на защиту Советского Отечества, мужественного отпора первых полков и отрядов Красной Армии, революционного Балтийского флота германским захватчикам на суше и на море 23 февраля ежегодно, начиная с 1919 года, отмечался как День Советской Армии и Военно-морского Флота. |

в Великой Отечественной войне

Великую, всепобеждающую силу нашей стране, её народам дал советский общественный

строй.

В результате Великой Октябрьской Социалистической революции был в прах разбит эксплоататорский строй и создан новый, самый передовой строй в мире – советский. Только в Советской стране трудящиеся массы, создавшие свою, народную власть, приобрели подлинную свободу и зажили счастливой жизнью. Впервые в истории человек стал работать на себя, на общество, а не на эксплоататоров. По характеру своего общественного строя Советский Союз оставил далеко позади себя самые передовые демократические страны мира.

Царская Россия была экономически отсталой страной. Армия не получала необходимого вооружения. Это обстоятельство было одной из самых серьёзных причин поражения России в первой мировой войне. Советская власть ликвидировала экономическую отсталость страны. Власть Советов превратила нашу страну в могущественную державу. Это было достигнуто политикой индустриализации и коллективизации страны.

Исключительные возможности при советской власти открылись и для сельского хозяйства. Советская власть создала на базе индустриализации страны крупное коллективное сельское хозяйство, обеспечившее бесперебойное снабжение армии и населения продовольствием, а промышленность – сельскохозяйственным сырьём.

За годы сталинских пятилеток в стране произошла настоящая культурная революция. Полностью ликвидирована неграмотность и осуществлено всеобщее обязательное начальное обучение. Важнейшим результатом проведённой в стране культурной революции было создание советской интеллигенции, что имело огромное значение и для дальнейшего укрепления наших вооружённых сил.

В область предания отошла и военная отсталость страны. Взяв в свои руки власть, трудящиеся Советского Союза создали прочную оборону Родины. Опыт истории говорит, что организация армии требует многих лет труда и усилий целых поколений, но советская власть решила эту задачу в сжатые сроки. Менее чем в четверть века выросла и окрепла могучая Красная Армия, оказавшаяся способной разгромить немецко-фашистскую военную машину.

Таким образом, советская власть, развязав творческую инициативу миллионных масс, организовав и направив их усилия, в кратчайший исторический срок ликвидировала причины слабости старой России – её политическую, экономическую, культурную и военную отсталость. Вся сила и мощь советского общественного строя ярко проявились во время Великой Отечественной войны.

Потеряв в первый период войны промышленные районы ряда своих южных областей – Донбасс, Криворожье, украинские заводы-гиганты, – советская промышленность не сдала своих темпов, как об этом мечтали немецко-фашистские захватчики. Вдохновляемый чувством животворного советского патриотизма, напрягая все свои силы, рабочий класс СССР добился резкого повышения выпуска продукции. Рабочий класс поставил перед собой задачу – дать фронту всё необходимое для победы над врагом. И эту свою задачу он с честью выполнил.

Высокое сознание общенародных интересов проявило и колхозное крестьянство. Фашисты заняли к лету 1942 года почти 40 процентов всех посевных площадей колхозов. Захватчики уничтожили или вывезли в Германию до 137 тысяч тракторов и 49 тысяч комбайнов, более 5 миллионов сельскохозяйственных орудий и машин. При таких потерях сельское хозяйство любой капиталистической страны, как это и было с царской Россией, оставило бы армию и население без продовольствия, а фабрики и заводы без сырья. А колхозное хозяйство Советской страны полностью справилось с задачами военного времени. Это было достигнуто только благодаря тому, что в Советском Союзе крупное социалистическое земледелие заменило собой раздробленное, мелкое, отсталое единоличное хозяйство. Старая Россия не знала, как не знало и ни одно капиталистическое государство, такого патриотического подъёма, каким охвачены были наши колхозники, не только выполнявшие планы по снабжению армии н тыла, но и дававшие сверх плана миллионы тонн хлеба и миллиарды рублей своих сбережений в фонд обороны государства. В ногу с рабочими и колхозниками шла и советская интеллигенция. Она своим неустанным творческим трудом ковала победу над врагом.

Война показала всё превосходство советского общественного строя над любым другим общественным строем.

“Теперь, – говорил товарищ Сталин, – речь идёт о том, что советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй, что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй”.

Победу над врагом дал нам советский государственный

строй. История знает немало попыток образования многонациональных государств. Большая часть их была создана силой оружия и распадалась под ударами меча.

Только в нашей стране впервые в мире создано такое многонациональное государство, в котором развитие идёт путём дружного, равноправного участия в строительстве всех народов. Нерушимая сталинская дружба народов нашей страны имела исключительное значение в завоевании победы над противником. Во главе с русским народом и рядом с ним героически сражались украинцы и белоруссы, грузины и армяне, узбеки и таджики – все народы нашего необъятного Союза. Многие из них не принимали прежде участия в войнах, не имели боевого опыта, ибо царское правительство боялось дать им оружие в руки. А теперь сыны этих народов проявили на полях сражений чудеса отваги. Из их среды поднялись Герои Советского Союза, выросли боевые командиры, генералы.

Во главе крепко спаянной братской семьи народов стоит великий русский народ.

под Нарвой 23.02 1918 года

С приходом к власти коммунистической партии большевиков в ноябре 1917 года, руководство страны, опираясь на тезис К. Маркса о замене регулярной армии всеобщим вооружением трудящегося народа, приступили к активной ликвидации императорской армии России. Большевики 16 декабря 1917 года издали декреты ВЦИК и СНК "О выборном начале и организации власти в армии" и "Об уравнении в правах всех военнослужащих". Для защиты завоеваний революции, под руководством профессиональных революционеров стали формироваться отряды Красной Гвардии во главе с военно-революционным комитетом, который непосредственно руководил октябрьским вооружённым восстанием, руководил им Л.Д. Троцкий.

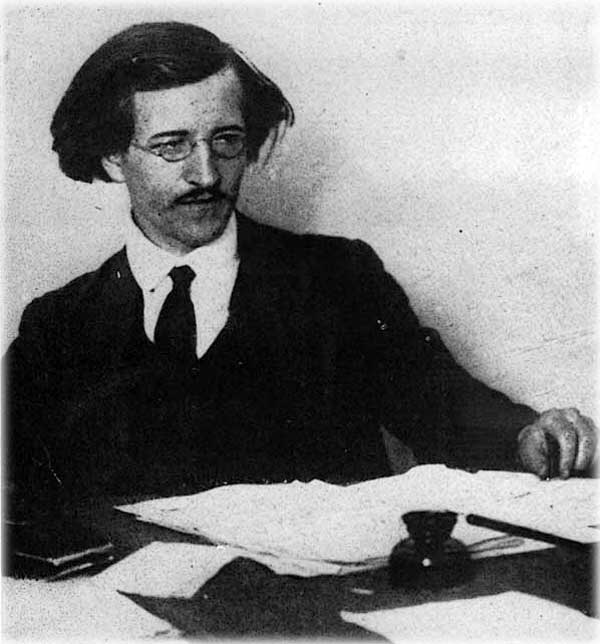

26 ноября 1917 года был создан "Комитета по военным и морским делам", вместо старого военного министерства, под руководством В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко.

В.А. Антонов-Овсеенко Н.В. Крыленко

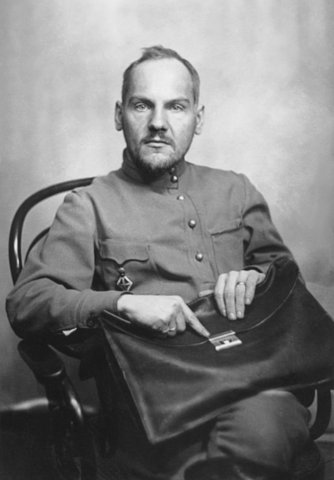

Павел Ефимович Дыбенко

"Комитет по военным и морским делам" был предназначен для формирования вооруженных отрядов и руководства ими. Комитет был расширен до 9 человек 9 ноября и преобразован в "Совет народных комиссаров по военным и морским делам", а с декабря 1917 года он был переименован и стал именоваться Коллегией народных комиссаров по военным и морским делам (Наркомвоен), главой коллегии был Н.И. Подвойский.

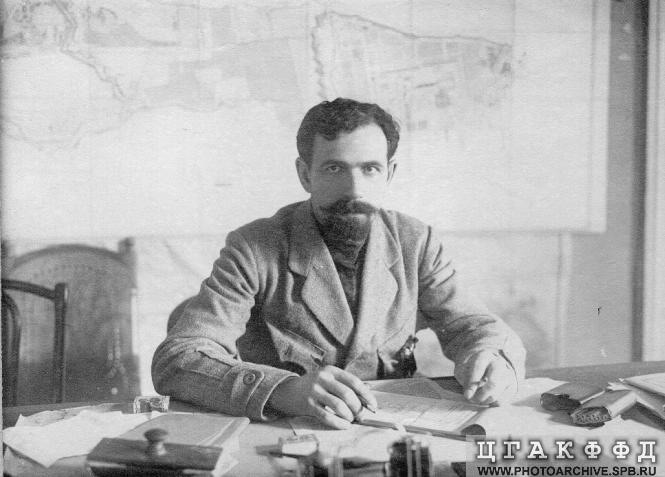

Николай Ильич Подвойский

Коллегия Наркомвоен являлась руководящим военным органом Советской власти, на первых этапах своей деятельности коллегия опиралась на старое военное министерство и на старую армию. По приказу народного комиссара по военным делам в конце декабря 1917 года, в Петрограде, был образован Центральный совет по управлению броневыми частями РСФСР - Центрабронь. Он осуществлял руководство автоброневыми частями и бронепоездами Красной Армии. К 1 июля 1918 года Центробронь сформировало 12 бронепоездов и 26 бронеотрядов. Старая русская армия не могла обеспечить оборону Советского государства. Возникла необходимость демобилизации старой армии и создание новой советской армии.

На заседании военной организации при Ц.К. РСДРП (б) 26 декабря 1917 года было решено, по установке В.И. Ленина создать за полтора месяца новую армию в 300000 человек, была создана Всероссийская коллегия по организации и управлению Красной Армии. В.И. Ленин поставил перед этой коллегией задачу разработки, в кратчайшие сроки, принципов организации и строительства новой армии. Разработанные коллегией принципиальные основы строительства армии были утверждены III Всероссийским съездом Советов, заседавшего с 10 по 18 января 1918 года. Для защиты завоеваний революции решено было создать армию Советского государства и назвать ее Рабоче-Крестьянской Красной Армией.

15 января 1918 был издан декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 11 февраля - Рабоче-Крестьянского Красного Флота на добровольном принципе. Определение "рабоче-крестьянская" подчеркивало ее классовый характер - армии диктатуры пролетариата и то, что она должна комплектоваться только из трудящихся города и деревни. "Красная Армия" говорила о том, что это революционная армия.

Для формирования добровольческих отрядов Красной Армии было выделено 10 млн рублей. В середине января 1918 года на строительство Красной Армии было выделено 20 млн рублей. По мере создания руководящего аппарата Красной Армии все ведомства старого военного министерства реорганизовывались, сокращались или упразднялись.

В феврале 1918 года Совнарком назначил руководящую пятерку Всероссийской коллегии, которая издала свой первый организационный приказ о назначении ответственных комиссаров отделов. Немецкие и австрийские войска, более 50 дивизий, нарушив перемирие, 18 февраля 1918 года начали наступление во всей полосе от Балтики до Черного моря. В Закавказье 12 февраля 1918 началось наступление турецких войск. Деморализованная старая армия не могла противостоять наступающим и оставляла свои позиции без боя. Из старой русской армии, единственными воинскими частями сохранившими воинскую дисциплину были полки латышских стрелков, которые перешли на сторону Советской власти.

В связи с наступлением немецких и австрийских войск часть генералов царской армии предложили сформировать отряды из старой армии. Но большевики, опасаясь выступления этих отрядов против Советской власти, отказались от таких формирований. Для привлечения на службу офицеров царской армии была создана новая форма организации, называемой "завесой". Группа генералов, во главе с М.Д. Бонч-Бруевичем в составе 12 человек 20 февраля 1918 года прибывшая в Петроград из Ставки и составившая основу Высшего Военного Совета приступила к привлечению офицеров на службу большевикам.

Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич

К середине февраля 1918 года в Петрограде был создан "Первый корпус РККА". Основой корпуса стал отряд особого назначения, состоявший из петроградских рабочих и солдат в составе 3-х рот по 200 человек. За первые две недели формирования численность корпуса была доведена до 15000 человек.

Часть корпуса, около 10000 человек, было подготовлено и отправлено на фронт под Псков, Нарву, Витебск и Оршу. К началу марта 1918 года корпус имел в своем составе 10 пехотных батальонов, пулеметный полк, 2 конных полка, артиллерийскую бригаду, тяжелый артиллерийский дивизион, 2 бронедивизиона, 3 авиаотряда, воздухоплавательный отряд, инженерные, автомобильные, мотоциклетные части и прожекторную команду. В мае 1918 корпус был расформирован; его личный состав направлен на укомплектование 1, 2, 3 и 4-й стрелковых дивизий, формировавшихся в Петроградском военном округе.

К концу февраля в Москве записалось 20000 добровольцев. Под Нарвой и Псковом состоялось первое испытание Красной Армии, она вступила в бой с немецкими войсками и дала им отпор. 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии.

При формировании армии отсутствовали утвержденные штаты. Из отрядов добровольцев формировались боевые единицы исходя из возможностей и потребностей своего района. Отряды состояли из нескольких десятков человек от 10 до 10000 и выше человек, созданные батальоны, роты и полки были разнотипными. Численность роты состояла от 60 до 1600 человек. Тактика войск определялась наследием тактики русской армии, географическими, политическими и экономическими условиями района боевых действий, а также отражали индивидуальные черты их руководителей, таких как Фрунзе, Щорс, Чапаев , Котовский, Буденный и других. Данная организация исключала возможность централизованного управления войсками. Начался постепенный переход от добровольческого принципа к строительству регулярной армии на основе всеобщей воинской повинности.

Комитет обороны был расформирован 4 марта 1918 года и образован Высший военный совет (ВВС). Одним из основных создателей Красной Армии был наркомвоен Л.Д. Троцкий, ставший 14 марта 1918 г. во главе Народного комиссариата по военным делам и председателем Реввоенсовета Республики. Будучи психологом, он занимался отбором кадров, чтобы знать положение дел в армии Троцкий создал 24 марта .

смерть комиссара

Реввоенсовет принял решение о создании конницы в составе Красной Армии. 25 марта 1918 года СНК утвердил создание новых военных округов. На совещании в ВВС 22 марта 1918 года обсуждался проект организации советской стрелковой дивизии, которая была принята основной боевой единицей Красной Армии.

При приеме в армию бойцы принимали присягу, утвержденную 22 апреля на заседании ВЦИК, присягу принимал и подписывал каждый боец.

Формула торжественного обещания,

утвержденная в заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов от 22-го апреля 1918 года

1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии.

2. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения.

3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства.

4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина Советской Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся.

5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братство народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни.

6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона.

Председатель ЦИК Я. Свердлов;

Первым кавалером ордена стал Василий Константинович Блюхер.

В.К. Блюхер

Командный состав состоял из бывших офицеров и унтер-офицеров, перешедших на сторону большевиков и командиров из большевиков, так в 1919 году было призвано 1 500000 человек, из них около 29000 бывших офицеров, но боевой состав армии не превышал 450000 человек. Основную массу служивших в Красной Армии бывших офицеров составляли офицеры военного времени, главным образом прапорщики. Кавалерийских офицеров у большевиков было очень мало.

С марта по май 1918 года была проделана большая работа. Были написаны, на основе опыта трёх лет Первой Мировой войны, новые полевые уставы для всех родов войск и их боевого взаимодействия. Была создана новая мобилизационная схема - система военных комиссариатов. Красной Армией командовали десятки лучших генералов, прошедших две войны, и 100 тысяч отменных боевых офицеров.

К концу 1918 года была создана организационная структура Красной Армии, и ее аппарат управления. Красная Армия укрепляла коммунистами все решающие участки фронтов, в октябре 1918 года в армии было 35000 коммунистов, в 1919 - около 120000, а в августе 1920 года 300000, половина от всех членов РКП (б) того времени. В июне 1919 года все существовавшие, в то время, республики - Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония - заключили военный союз. Было создано единое военное командование, объединенное управление финансами, промышленностью, транспортом.

Приказом РВСР 116 от 16 января 1919 года были введены знаки различия только для строевых командиров - цветные петлицы, на воротники, по родам войск и командирские нашивки на левый рукав, выше обшлага.

К концу 1920 года РККА насчитывала 5 000000 человек, но в связи с нехваткой обмундирования, вооружения и снаряжения боевой состав армии не превышал 700000 человек, было сформировано 22 армии, 174 дивизии (из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300-400 самолетов), артиллерийские и броневые части (подразделения). За годы войны 6 военных академий и более 150 курсов подготовили из рабочих и крестьян 60000 командиров всех специальностей.

В ходе Гражданской войны, в Красной армии, погибло около 20000 офицеров. На службе осталось 45000 - 48000 офицеров. Потери в ходе Гражданской войны составили 800000 убитыми, раненными и пропавшими без вести, 1 400000 погибшими от тяжелых болезней.

значок РККА

Что такое "Красная Армия"? Как правильно пишется данное слово. Понятие и трактовка.