Артиллерия вдв. Десантирование техники с экипажем

© РИА Новости. Николай Хижняк

Ровно 40 лет назад под Псковом впервые была успешно испытана парашютная реактивная система "Реактавр", позволившая личному составу ВДВ десантироваться прямо в самой технике.

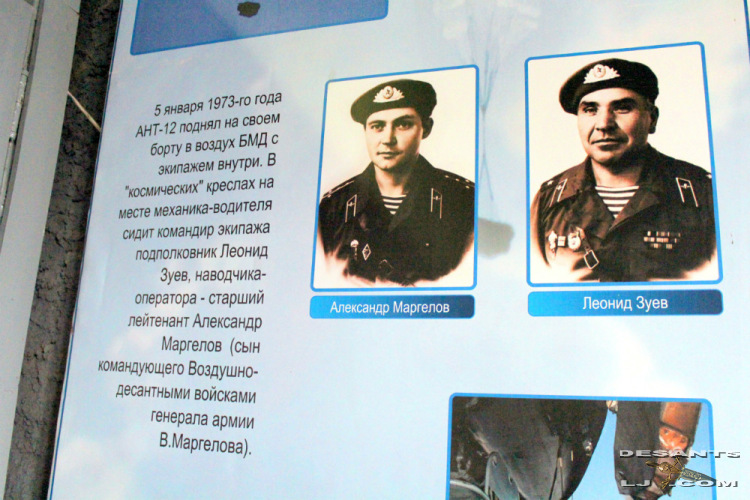

23 января 1976 года под Псковом впервые была успешно испытана система "Реактавр" десантирования боевой техники с экипажем - майором Александром Маргеловым и подполковником Леонидом Щербаковым. Через 20 лет обоим за мужество при выполнении рискованного задания было присвоено звание Героев России. Фамилия Маргеловых оказалась навсегда связана с историей ВДВ.

Выигрыш времени в бою

Система десантирования экипажа внутри боевой машины десанта (БМД-1) на реактивно-парашютной тяге получила свое название от слов "реактивный Кентавр". "Кентавром" именовалась система снижения БМД-1 посредством парашютно-десантной платформы. Эксперимент проводили на парашютодроме Тульского учебного центра 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Никто и никогда прежде не выбрасывал с самолета боевую технику вместе с личным составом внутри. Идея принадлежала главкому ВДВ, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.

На тот момент техника ВДВ в виде артиллерийских самоходных установок, боевых машин десанта, автотранспорта и инженерной техники доставлялась на землю двумя способами: посредством парашютно-десантных платформ и парашютно-реактивных систем. Последние при приземлении за доли секунды гасили скорость снижения тяжелых грузов и автоматически освобождали их от подвесных строп. Личный состав же опускался на парашютах отдельно.

Но для того, чтобы занять свои места в боевых машинах, в реальном бою экипажам иногда требуются минуты, которых враг может и не предоставить. Как выиграть время? Маргелов пришел к парадоксальному выводу: личный состав надо десантировать в самой технике!

Кто пожертвует собой?

Риск? Да, огромный. Многие в военном руководстве страны не одобряли эту идею. Кое-кто из многозвездных генералов даже крутил пальцем у виска: мол, главный десантник СССР дофантазировался до невозможного. Другие затею в принципе одобряли, но полагали, что технически она пока неосуществима.

Наконец, требовались смельчаки - ведь никто не мог гарантировать, что при приземлении они не разобьются. Приказывать же в таком деле нельзя. Это же не война - всего лишь эксперимент, пусть и очень опасный. На вопрос министра обороны маршала Андрея Гречко, кто же будет внутри спускаемой БМД-1, Василий Маргелов твердо ответил, что он сам. По-иному он ответить не мог. Он должен был сделать все, чтобы воздушно-десантные войска вышли на качественно новый уровень боевой подготовки.

Одни из лучших

Во время Великой Отечественной войны десантники зарекомендовали себя одними из наиболее стойких бойцов Красной Армии. С боями они отступали вглубь страны в начале войны, доблестно сражались в рядах защитников Москвы и Сталинграда, участвовали в Курской битве, принимали участие во взятии Вены и боях за Берлин.

Но несмотря на то что советские парашютисты в ходе войны неоднократно проводили воздушно-десантные операции, в большинстве сражений они воевали в качестве пехоты, пусть и весьма подготовленной. Поэтому после войны, с наступлением атомной эры, перед ВДВ встали новые задачи: стать тем, что сейчас называется войсками быстрого реагирования.

До 1954 года воздушно-десантными войсками страны поочередно руководили 7 генералов, среди которых можно отметить первого командующего ВДВ Дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова, а также Героя Советского Союза Александра Горбатова.

Войска дяди Васи

Однако, несмотря на боевые заслуги, командующие недолго задерживались в должности главкома ВДВ. В итоге кадровая чехарда негативно влияла на боевую подготовку вверенных им войск.

То, что к 80-м годам ХХ века ВДВ сделались самыми массовыми и боеспособными среди подобных в мире, - заслуга прежде всего человека, который их возглавлял многие десятилетия, - генерала Маргелова.

Не случайно в десантных войсках аббревиатура ВДВ до сих пор неофициально расшифровывается как "войска дяди Васи". "Наш Чапай", - с уважением называли подчиненные Василия Филипповича.

Как и большинство предыдущих командующих ВДВ, Маргелов был выходцем из других родов войск, однако с десантной спецификой был неплохо знаком - до своего назначения командовал 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизией, а затем был командиром 37-го гвардейского воздушно-десантного Свирского Краснознаменного корпуса.

Десантник в 40 лет

Любопытно, что первый свой прыжок с парашютом он совершил в 40 лет - перед тем как вступить в командование десантниками. При этом он заключил пари на несколько прыжков с другим новоиспеченным десантным комдивом, Героем Советского Союза генералом Михаилом Денисенко, который разбился при очередном парашютном прыжке в 1949 году. Маргелова же судьба хранила - до конца жизни он совершил более 60 воздушных приземлений.

Во время битвы за Москву он командовал 1-м Особым лыжным полком морской пехоты. Будучи командующим ВДВ, Маргелов не забыл своих бравых матросов, введя в форму десантников тельняшку, как знак преемственности от одного храброго рода войск к другому. Еще одним ярким отличием десантника стал берет - вначале малинового цвета (по примеру западных парашютистов), а затем голубой.

Маргеловские реформы включали в себя не только перемены в обмундировании. Новый командующий ВДВ отказался от устаревшей доктрины использования десантных войск лишь в качестве средства для удержания плацдармов до подхода основных сил. В условиях современной войны пассивная оборона неминуемо приводила к поражению.

Новая боевая техника

Маргелов считал, что после выброски десантники должны вести активные, наступательные действия, не давая ошеломленному врагу прийти в себя, и контратаковать их. Однако для того, чтобы парашютисты могли широко маневрировать, их требовалось оснастить собственной бронетехникой, повысить их огневую мощь и обновить авиационный парк.

Во время Великой Отечественной, например, крылатая пехота воевала в основном с помощью легкого стрелкового оружия. После войны началось оснащение войск специальной авиадесантной техникой. К моменту вступления Маргелова в должность командующего на вооружении ВДВ состояла легкая самоходная артиллерийская установка АСУ-57 с модификациями.

Василий Филиппович дал задание ВПК разработать более современную артиллерийскую машину десанта. В итоге, АСУ-57 сменила АСУ-85, разработанная на базе легкого плавающего танка ПТ-76. На поле боя требовалось и транспортно-боевое средство для передвижения личного состава в условиях радиоактивно зараженной местности. Армейская боевая машина пехоты БМП-1 не подходила десантным войскам из-за большого веса (13 тонн) при десантировании.

"Гром" десантных машин

В итоге, в конце 60-х годов на вооружение была принята БМД-1 (боевая машина десанта), чей вес был чуть больше 7 тонн, вооружение представляло собой полуавтоматическую пушку 2А28 "Гром", а экипаж состоял из семи человек. На базе БМД-1 были разработаны артиллерийские самоходки, машины управления огнем, разведывательные и командно-штабные машины.

Видавшие виды самолеты Ли-2, Ил-14, Ту-2 и Ту-4 стараниями Маргелова были заменены на мощные и современные Ан-22 и Ил-76, позволявшие брать на борт значительно больше десантников и боевой техники, чем раньше. "Дядя Вася" позаботился и об улучшении личного оружия парашютистов. Маргелов лично встретился с разработчиком знаменитого автомата Михаилом Калашниковым и договорился о создании "десантного" варианта АК, со складывающимся металлическим прикладом.

Сын вместо отца

После того, как министр обороны не согласился с участием главкома ВДВ в испытаниях системы "Реактавр", тот предложил в экипаж одного из своих пяти сыновей - майора Александра Маргелова. Александр Васильевич был сотрудником Научно-технического комитета ВДВ, отвечавшего за подготовку техники и личного состава к десантированию.

Личный пример сына Маргелова должен был убедить ВДВ в успешности нового варианта приземления. Другим участником эксперимента был коллега Маргелова-младшего по НТК ВДВ подполковник Леонид Щербаков.

23 января 1976 года впервые было осуществлено десантирование с военно-транспортного самолета Ан-12 БМД-1 на парашютно-реактивной тяге. После приземления экипаж сразу же произвел короткую стрельбу холостыми снарядами, демонстрируя свою готовность к бою.

Во время испытаний Маргелов на командном пункте непрерывно курил любимый "Беломор" и держал наготове заряженный пистолет, чтобы в случае неудачи застрелиться. Но все обошлось благополучно.

Сергей Варшавчик.

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала заместителю директора ФГУП «МКПК «Универсал» В.В. Жиляю, а также сотрудникам ФГУП «МКПК «Универсал» В.В. Жебровскому, А.С. Цыганову, И.И. Бухтоярову.

Совершенно новая тема

20 мая 1983 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №451-159 «О проведении опытно-конструкторских работ по созданию боевой машины десанта 1990-х гг. и средств ее десантирования». ОКР по боевой машине десанта получила шифр «Бахча» ( ), а по средствам десантирования – «Бахча-СД».

При разработке новой авиадесантируемой боевой машины и самих средств десантирования учитывались масштабы задач, ставившихся перед советскими ВДВ на случай войны, и усложнившиеся условия проведения воздушно-десантных операций. Потенциальный противник, конечно, принимал во внимание роль, отводимую ВДВ, и возможность массового парашютного десантирования у себя в тылу личного состава и боевой техники. В ходе учений вооруженных сил стран НАТО практически обязательно отрабатывались вопросы борьбы с воздушными десантами, причем предполагались десанты силами от батальона и выше. В Великобритании, например, в сентябре 1985 г. провели учение «Брэйв Дефендер» с практической отработкой задач по борьбе с воздушными десантами на всей территории страны. В американских уставах подчеркивалось, что командиры всех степеней при планировании боевой операции должны решать вопросы охраны и обороны тыла своих войск. Совершенствовались средства разведки, развертывались системы ближнего и дальнего обнаружения и оповещения, к борьбе с воздушными десантами привлекали систему ПВО – от отдельных соединений до масштабов театра военных действий.

Для борьбы с высадившимися десантами в дополнение к силам охраны объектов и баз в тыловых районах войск формировались батальонные, полковые, бригадные подвижные тактические группы из состава бронетанковых, механизированных и аэромобильных частей. Среди мер борьбы предусматривались: обстрел военно-транспортных самолетов и десанта во время десантирования, атака высадившегося противника подвижной тактической группой при поддержке тактической и армейской авиации, ствольной и реактивной артиллерии, используя первоначальную неорганизованность десанта, с целью либо уничтожить, либо сковать его силы. Появление разведывательно-ударных комплексов увеличивало возможности поражения десанта в районе десантирования.

Требовалось комплексное решение проблем уменьшения уязвимости парашютного десанта, в том числе – повышение внезапности и скрытности десантирования, увеличение количества техники и личного состава, десантируемых одним эшелоном, и точности десантирования, сокращение времени десантирования и времени между приземлением и началом боевых действий десанта.

Основным требованием для семейства авиадесантируемых машин, выдвигаемым ВДВ, являлось десантирование из военно-транспортных самолетов типа Ил-76 (Ил-76М) и Ан-22 боевых машин с полными боевым комплектом и заправкой, а также с боевым расчетом (два человека экипажа и пять человек десанта), размещенным внутри машины. При этом Ил-76 должен был поднимать до двух машин со средствами десантирования, Ил-76М – до трех, Ан-22 – до четырех. Десантирование планировалось производить на сушу (включая высокогорные площадки) и на воду (при волнении до 2 баллов). Средства десантирования должны были гарантировать снижение минимально допустимой высоты десантирования, минимально возможное отношение их массы к массе десантируемого груза (боевой машины с боекомплектом и расчетом), применение в различных климатических и погодных условиях. Вероятность проведения воздушно-десантной операции после нанесения ударов противником и выведения из строя дорог и ряда аэродромов требовало обеспечить возможность боевым машинам с установленными по-походному средствами десантирования совершать длительный марш к аэродромам погрузки с преодолением водных преград.

30 ноября 1983 г. Управление заказов и поставок авиационной техники и вооружения ВВС выдало Московскому агрегатному заводу «Универсал» согласованное с Министерством авиапромышленности тактико-техническое задание №13098 на разработку бесплатформенных средств десантирования для новой БМД. Разработка средств десантирования по теме «Бахча-СД» началась под руководством главного конструктора и ответственного руководителя завода «Универсал» А.И. Привалова и заместителя главного конструктора П.Р. Шевчука.

В1984 г. «Универсал» выдал НИИ Автоматических устройств (НИИ АУ) техническое задание №14030 на разработку парашютной системы. Работы в НИИ АУ возглавили директор института О.В. Рысев и заместитель директора Б.Н. Скуланов. Проектирование средств десантирования велось, разумеется, в тесном сотрудничестве с коллективом разработчиков ВгТЗ во главе с главным конструктором А.В. Шабалиным и заместителем главного конструктора В.А. Тришкиным.

Если семейство машин на базе БМД-1 позволяло создавать каждый следующий комплекс средств десантирования на основе разработанных ранее образцов с высокой степенью унификации, то теперь о преемственности по узлам и агрегатам речи быть не могло. Тактико-техническое задание на «боевую машину десанта 90-х годов» (получившую при разработке обозначение «Объект 950», в производстве – «изделие 950») предполагало качественное улучшение ее характеристик по сравнению с БМД-1 и БМД-2 и соответствующее увеличение габаритов и массы. Планировавшаяся масса новой БМД (12,5 т) более чем в 1,5 раза превышала массу машин семейства БМД-1 – БТР-Д. В сочетании с необходимостью десантирования всего расчета внутри машины при весьма жестких ограничениях на массу самих средств десантирования это заставляло создавать заново весь комплекс. Разумеется, использовался богатый запас технических решений, ранее найденных специалистами «Универсала» и НИИ АУ в ходе других работ, однако конструктивное исполнение должно было быть новым. По сути, потребовался полный комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

С учетом новизны задачи Заказчик согласился, что окончательный выбор принципиальной схемы десантирования будет сделан на этапе защиты технического проекта.

Из двух основных схем бесплатформенных средств десантирования, отработанных для машин семейства БМД-1 – БТР-Д (парашютная или парашютно-реактивная система), была выбрана многокупольная парашютная, обеспечивающая большую надежность, что являлось первостепенным с учетом десантирования расчета. Размещение расчета на универсальных сиденьях вместо специальных амортизированных кресел требовало от разработчиков гарантировать вертикальные перегрузки при приземлении не более15 g. Многокупольная система в сочетании с энергоемкими амортизаторами могла это обеспечить. Поэтому вариант парашютно-реактивной системы на этапе техпроекта не рассматривался.

В декабре1985 г. на заводе «Универсал» состоялось совещание представителей Заказчика и промышленности по вопросу утверждения технического облика средств «Бахча-СД». Председателем совещания был командующий ВДВ генерал армии Д.С. Сухоруков, от ВДВ присутствовал также заместитель командующего генерал-лейтенант Н.Н. Гуськов, от Заказчика – Г.И. Голубцов, от завода «Универсал» – Н.Ф. Широков, сменивший А.И. Привалова на посту руководителя и главного конструктора завода, от НИИ АУ – директор института О.В. Рысев и руководитель его феодосийского филиала П.М. Николаев, от ГК НИИ ВВС – начальник отдела А.Ф. Шукаев.

На совещании рассматривались три варианта бесплатформенных парашютных средств десантирования:

Вариант феодосийского филиала НИИ АУ представлял П.М. Николаев. Это была, по сути, модернизация средств десантирования типа ПБС-915 «Шельф» с самонаполняющейся воздушной амортизацией;

Вариант завода «Универсал» с самонаполняющейся воздушной амортизацией «Малыш». Докладывал ведущий конструктор Я.Р. Гриншпан;

Вариант завода «Универсал» с воздушной амортизацией принудительного наполнения с избыточным давлением внутри 0,005 кг/см2. По нему докладывал главный конструктор Н.Ф. Широков.

В результате всестороннего изучения было принято решение о создании средств десантирования по третьему варианту, обеспечивающему большую энергоемкость амортизации и меньшие перегрузки на корпусе машины и местах размещения расчета при приземлении. Разработка получила заводской шифр «4П248», заказчик присвоил ей шифр «ПБС-950».

Проектирование средств десантирования 4П248 (для краткости именовавшихся еще «система 4П248») велось в 9-м отделе завода «Универсал» под руководством начальника отдела Г.В. Петкуса, начальника бригады Ю.Н. Коровочкина и ведущего инженера В.В. Жебровского. Расчеты выполнялись отделом, возглавлявшимся С.С. Филлером; испытаниями средств десантирования на заводе руководили начальники испытательных отделов П.В. Гончаров и С.Ф. Громов.

К основным проблемам, которые коллективу разработчиков пришлось решать заново, можно отнести создание:

Нового установочно-амортизационного устройства (лыжи с амортизаторами и центральный узел), которое обеспечило бы загрузку снаряженной БМД в самолет, крепление ее в грузовой кабине самолета на рольганговом оборудовании, безопасный выход машины из грузовой кабины при десантировании и автоматическое включение в работу парашютной и амортизирующей систем. Был спроектирован воздушный амортизатор принудительного наполнения 4П248-1503;

Агрегата, предназначенного для принудительного наполнения амортизаторов атмосферным воздухом в объеме, обеспечивающем гашение кинетической энергии груза при приземлении. Агрегат был назван «блок наддува» и получил заводской шифр «4П248-6501»;

Многокупольной парашютной системы, которая обеспечивала бы сохранное приземление и приводнение «Объекта 950» с полным боевым расчетом. Разработка парашютной системы МКС-350-12 велась в НИИ АУ под руководством заместителя директора Б.Н. Скуланова и начальника сектора Л.Н. Чернышева;

Оборудования, позволяющего БМД с установленными по-походному средствами десантирования совершать марш до500 кмс преодолением водных преград;

Электрооборудования, размещаемого внутри «Объекта 950», для выдачи членам экипажа световой информации об этапах процесса десантирования, а также для управления ускоренной расшвартовкой средств десантирования после приземления.

Решение, принятое на упомянутом совещании, отнюдь не отменяло поиск других возможных вариантов реализации устройства амортизации. Был среди них и принцип воздушной подушки. На основании решения Государственной комиссии СМ СССР по военно-промышленным вопросам от 31 октября1986 г. заводу «Универсал» было выдано техническое задание на проведение научно-исследовательской работы «Исследование возможности создания средств десантирования техники и грузов с использованием принципа воздушной подушки». «Универсал», в свою очередь, в1987 г. выдал задание Уфимскому авиационному институту им. Серго Орджоникидзе (УАИ), ранее проводившему подобное исследование в рамках НИР «Выдувка». Вновь открытая НИР получила шифр «Выдувка-1» и была выполнена в полном объеме.

В ходе этой НИР изучалось десантирование «Объекта 915» (БМД-1), но предполагалась возможность использования того же принципа и для более тяжелых объектов. Амортизационное устройство представляло собой крепившуюся под днищем боевой машины надувную «юбку», которая во время снижения разворачивалась с помощью пиротехнических газогенераторов. Принудительного нагнетания воздуха под «юбку» не производилось: предполагалось, что при приземлении машина за счет своей инерции будет сжимать воздух в объеме, ограниченном «юбкой», расходуя на это значительную часть своей кинетической энергии. Эффективно работать такая система могла только в идеальных условиях и на идеально ровной площадке. К тому же предложенная УАИ система амортизации предусматривала применение дорогостоящей прорезиненной ткани СВМ, была сложна в подготовке к применению. Да и работу эту закончили, когда средства 4П248 уже прошли этап государственных испытаний. Итоговый отчет по НИР, утвержденный руководителем «Универсала» в декабре 1988 г., признавал ее результаты полезными, но гласил: «Использование принципа газовоздушной подушки в посадочном устройстве по НИР «Выдувка» и НИР «Выдувка-1» для разработки систем десантирования нецелесообразно» .

В рамках работ по теме «Бахча-СД» открывались и другие НИР. В состав разработанных ранее бесплатформенных средств десантирования для БМД-1, БМД-2 и БТР-Д – опытных 3П170, серийных ПБС-915 (925) – входили гайдропные системы ориентации по направлению ветра перед приземлением. Разворот с их помощью десантируемого объекта на этапе парашютного спуска продольной осью по направлению ветрового сноса позволял обеспечить безопасное приземление при скоростях ветра в приземном слое до 15 м/с и тем самым расширить диапазон погодных условий применения парашютных десантов. Однако механический гайдроп по типу использованного в ПБС-915 (925), эффективно работавший при скорости ветра 10–15 м/с, при ее уменьшении до 8–9 м/с просто не успевал сработать: при снижении объекта образовывалась «слабина» звена гайдропа, и он не успевал натянуться и развернуть объект до приземления.

НИИ АУ совместно с Московским авиационным институтом им. Серго Орджоникидзе провели разработку твердотопливной системы ориентации (НИР «Воздух»). Принцип ее действия заключался в развороте десантируемого объекта с помощью риверсивного струйно-реактивного двигателя с твердотопливным газогенератором, включаемого и выключаемого системой автоматического управления. Данные о высоте десантирования и расчетном направлении ветрового сноса командир десантируемой машины получал до начала десантирования от штурмана самолета и вводил в систему автоматического управления. Последняя обеспечивала ориентацию объекта в процессе снижения и его стабилизацию до момента приземления.

Система ориентации испытывалась с комплексом совместного десантирования (КСД) и с макетом БМД-1, был выполнен расчет для средств десантирования боевых машин «Объект 688М» («Басня») и «Объект 950» («Бахча»). Перспективность системы для применения в ВДВ отметили специалисты 3-го ЦНИИ Министерства обороны. НИР завершили в1984 г., по ней выпустили отчет, но дальнейшего развития тема не получила – в основном из-за отсутствия возможности точного определения направления и скорости ветра у земли в районе площадки десантирования. В конце концов, от использования в составе 4П248 какой-либо системы ориентации отказались. Расчет делался на то, что два воздушных амортизатора в процессе выхода из них воздуха после приземления образуют валы по бокам груза, которые и предотвратят опрокидывание из-за бокового сноса.

Здесь уместно вспомнить исследовательские работы по выбору материалов для средств амортизации парашютных платформ и контейнеров, проводившиеся за рубежом (прежде всего, в США) еще в 1960-е гг. Исследовались пенопласты, крафт-фибра, сотовые металлические конструкции. Наиболее выгодные характеристики оказались у металлических (особенно алюминиевых) сот, но они были дорогостоящими. Между тем, в то время на американских и британских парашютных платформах средней и большой грузоподъемности уже использовалась воздушная амортизация. Ее характеристики вполне устраивали заказчиков, однако впоследствии американцы отказались от воздушной амортизации, ссылаясь именно на трудности обеспечения устойчивости и предотвращения опрокидывания платформы после приземления.

Парашютная система МКС-350-12 проектировалась НИИ АУ на основе блока с парашютом площадью 350 м 2 , унифицированного как с уже принятыми системами ПБС-915 (-916, -925, платформой П-7), так и с разрабатываемой в это же время системой МКС-350-10 для средств десантирования П-211 катера «Гагара».

НИР, проведенные в начале 1980-х гг., показали, что наиболее эффективный путь уменьшения минимальной высоты десантирования грузов связан с отказом от основных парашютов большой раскройной площади (как в системах МКС-5-128М, МКС-5-128Р и МКС-1400) и переходом к «связкам» (или «пакетам») нерифленых основных парашютов небольшой площади. Опыт создания системы МКС-350-9 с блоками основных парашютов площадью 350 м 2 подтверждал этот вывод. Появлялась возможность разработки многокупольных систем по «модульной» схеме: с увеличением массы десантируемого груза просто увеличивалось количество блоков основных парашютов. Заметим, что параллельно с МКС-350-9 появилась система МКС-175-8 с вдвое меньшей площадью купола основного парашюта, предназначавшаяся для замены однокупольной системы в парашютно-реактивных средствах ПРСМ-915 (925) – с той же целью уменьшения минимальной высоты десантирования.

В обеих системах впервые в практике парашютостроения применялся способ повышения равномерности нагружения и улучшения характеристик наполняемости многокупольных систем за счет использования тормозных парашютов малой площади и дополнительного вытяжного парашюта. Тормозные парашюты вводились в действие раньше основных и уменьшали скорость снижения десантируемого объекта до уровня, обеспечивающего приемлемые аэродинамические нагрузки каждого из основных парашютов при их раскрытии и наполнении. Соединение каждого из куполов основного парашюта с дополнительным вытяжным парашютом (ДВП) отдельным звеном приводила к тому, что ДВП как бы «автоматически регулировал» процесс наполнения куполов. При раскрытии основных куполов неизбежно образовывался «лидер» – купол, раскрывавшийся раньше остальных и принимавший сразу на себя значительную нагрузку. Усилие от ДВП могло несколько «пригасить» такой купол и не дать ему полностью раскрыться слишком рано. В конечном итоге это должно было обеспечить равномерное нагружение всей парашютной системы при раскрытии и улучшить характеристики ее наполняемости. В системе ПБС-915 с девятикупольной МКС-350-9 это позволило снизить минимальную высоту десантирования до 300 м при максимальной высоте 1500 ми диапазоне скоростей полета самолета по прибору (для самолета Ил-76) от 260 до 400 км/ч. Этот высотно-скоростной диапазон, надо отметить, до сих пор не превзойден ни в отечественной, ни в зарубежной практике парашютного десантирования грузов массой до 9,5 т.

Та же минимальная высота десантирования в 300 м была заложена в тактико-техническое задание на разработку средств «Бахча-СД», предполагалось даже «проработать вопрос о снижении высот десантирования до 150–200 м». Максимальная высота десантирования задавалась в 1500 м над площадкой, высота площадки над уровнем моря – до 2500 м, скорость полета по прибору при десантировании должна была лежать в пределах 300–380 км/ч для самолета Ил-76 (Ил-76М) и 320–380 км/ч – для Ан-22.

В состав средств 4П248 ввели разработанную заводом «Универсал» новую автоматическую отцепку П232 с недублированным часовым механизмом разблокировки. Причем создана она была в развитие автоотцепки 2П131 от парашютной платформы П-16.

Интересны производственно-технологические требования ТТЗ: «Конструкция средств десантирования должна учитывать технологию серийных заводов-изготовителей и наиболее прогрессивные методы изготовления деталей (литье, штамповку, прессование) и допускать возможность изготовления деталей на станках с ЧПУ… Сырье, материалы и покупные изделия должны быть отечественного производства» . Конструкторскую документацию литеры Т (этап технического проекта) на средства десантирования 4П248-0000 утвердили уже в1985 г. В том же году первые три экземпляра БМД «Объект 950» («Бахча») прошли заводские испытания и состоялись государственные испытания парашютной системы МКС-350-9.

| «Объект 950″ со средствами десантирования 4П248, загруженный в самолет Ил-76 | |

| БМД «Объект 950″ со средствами десантирования 4П248 после приземления | |

Для проведения предварительных испытаний 4П248 завод «Универсал» и НИИ АУ в 1985–1986 гг. подготовили опытные образцы средств десантирования, а также габаритно-массовые макеты «Объекта 950». При этом учитывалось, что масса изделия, представленного на госиспытания в 1986 г., превысила запланированную – 12,9 т вместо изначально заданных 12,5 т (впоследствии новая БМД еще «потяжелеет»). Средства 4П248 в это время фигурировали уже под изменившимся шифром «Бахча-ПДС», т.е. «парашютно-десантные средства».

Предварительные наземные испытания 4П248 проходили с сентября 1985 г. по июль 1987 г. В ходе этих испытаний было проведено 15 копровых сбрасываний, включая и физиологические эксперименты, а также сбрасывание на водную поверхность – с использованием подъемного крана (в 1986 г.). Было определено, что «…воздушные амортизаторы 4П248-1503-0 с предварительным наддувом камер обеспечивают приземление изделия «950» на парашютной системе при вертикальной скорости до 9,5 м/с с перегрузками на борту изделия не более 14 единиц, а на универсальных креслах в положении парашютного сбрасывания по оси x’ не более 10,6, по оси y’ не более 8,8 единиц и допускают однократное применение; универсальные кресла с учетом выполнения мероприятий со штатной работой средств амортизации обеспечивают переносимость членами экипажа условий приземления… средства десантирования 4П248-0000 при сбрасывании на воду обеспечивают приводнение на парашютной системе при вертикальной скорости до 9,8 м/с с перегрузками на борту изделия не более 8,5; полученные перегрузки не превышают предельно допустимых, регламентированных медико-техническими требованиями к данным объектам» .

Правда, при приводнении не срабатывали мембраны выпускных клапанов, что сильно ухудшало остойчивость даже на гладкой поверхности. Моделирование на копре ветрового сноса со скоростью до 12 м/с при десантировании на сушу не дало опрокидывания. В ходе летных испытаний провели сбрасывания двух макетов и одного реального «Объекта 950» со средствами 4П248-0000 с самолета Ил-76МД одиночно, серией и методом «Цуг» на скоростях полета по прибору 300–380 км/ч. Предварительные летные испытания со сбрасыванием с самолета Ан-22 состоялись только в 1988 г.

Хотя в целом, согласно отчету о предварительных испытаниях от 30 сентября 1987 г., «средства десантирования изделия «950» 4П248-0000… прошли все виды предварительных испытаний с положительными результатами» , выявился ряд неприятных сюрпризов в работе 12-купольной парашютной системы. Уже на начальном этапе выяснилось, что при больших приборных скоростях десантирования парашютная система отличается недостаточной прочностью (обрывы строп, отрывы ткани от силового каркаса куполов основных парашютов, «лидирующих» по процессу наполнения), а у нижней границы заданного высотно-скоростного диапазона применения – неудовлетворительной наполняемостью куполов основных парашютов. Анализ результатов предварительных испытаний позволил выявить причины. В частности, увеличение числа тормозных парашютов (их количество соответствует количеству основных) привело к образованию заметной зоны аэродинамического затенения, в которую попадали расположенные ближе к центру купола основных парашютов. Кроме того, за связкой тормозных парашютов образовывалась зона турбулентности, отрицательно влиявшая на процесс наполнения основных парашютов в целом. К тому же, при сохранении в 12-купольной системе той же длины соединительных звеньев, что и в МКС-350-9, «центральные» купола, наполнение которых запаздывало, оказывались зажаты «лидирующими» соседями, а схема «регулирования» процесса раскрытия усилием ДВП работала уже не столь эффективно. Это снижало эффективность работы парашютной системы в целом, увеличивало нагрузку на отдельные купола. Ясно было, что простым увеличением числа основных куполов обойтись не удастся.

НТК ВДВ, возглавлявшийся генерал-майором Б.М. Островерховым, постоянно уделял самое пристальное внимание разработке как «Объекта 950», так и средств 4П248, а также доработке десантно-транспортного оборудования военно-транспортных самолетов – все эти вопросы требовали комплексного решения. Тем более что, кроме уже имевшихся самолетов Ил-76 (-76М) и Ан-22, боевая машина должна была десантироваться из только что поступившего на вооружение Ил-76МД и еще проходившего госиспытания тяжелого Ан-124 «Руслан». В 1986 г., в январе и сентябре 1987 г. и в 1988 г. по инициативе ВДВ были проведены четыре эксплуатационные оценки средств 4П248 (ПБС-950), по результатам которых также внесли изменения в конструкцию как самой БМД, так и средств десантирования.

Необходимость доработки рольгангового оборудования грузовых кабин военно-транспортных самолетов выявилась уже на этапе предварительных испытаний. В самолете Ил-76М (МД) для обеспечения десантирования трех объектов удлинили концевой участок монорельса, ввели дополнительное крепление на секции №6 монорельса. Заменили два перевалочных ролика на внутренних роликовых дорожках: чтобы машина, переваливаясь через обрез рампы, не задела боковые внутренние обводы хвостовой части грузовой кабины, установили ролики с кольцевыми проточками, удерживающими машину от бокового смещения (подобное решение было ранее использовано при отработке системы П-211 для катера «Гагара»). Требовались доработки и десантно-транспортного оборудования самолета Ан-22.

С 5 января по 8 июня 1988 г. система 4П248 с парашютной системой МКС-350-12 (с дополнительным вытяжным парашютом ДВП-30) проходила государственные испытания. Непосредственно руководил ими начальник испытательного отдела ГК НИИ ВВС полковник Н.Н. Невзоров, ведущим летчиком был полковник Б.В. Олейников, ведущим штурманом – А.Г. Смирнов, ведущим инженером – подполковник Ю.А. Кузнецов. Проверялись различные варианты десантирования на различных площадках, в том числе (на завершающем этапе госиспытаний) на водную поверхность. Акт госиспытаний был утвержден 29 ноября 1988 г.

В разделе «Выводы» акта говорилось: «Средства десантирования «Бахча-ПДС» тактико-техническому заданию №13098 и дополнению №1 в основном соответствуют, за исключением характеристик, указанных в п.п…. Таблицы соответствия настоящего акта, и обеспечивают парашютное десантирование на земную поверхность боевой машины десанта БМД-3 полетной массой 14400 кг с 7 членами боевого расчета, размещенными на универсальных сидениях внутри машины, с высот 300–1500 м на площадки приземления, имеющие превышение над уровнем моря до 2500 м, при скорости ветра у земли до 10 м/с… Средства десантирования «Бахча-ПДС» обеспечивают сохранность технических характеристик БМД-3, ее вооружения и оборудования после парашютного десантирования в следующих вариантах комплектации машин:

полностью укомплектованной боекомплектом, эксплуатационными материалами, табельным имуществом, полной заправкой ГСМ, с семью членами боевого расчета боевой массой 12900 кг;

в указанной выше комплектации, но вместо четырех членов боевого расчета устанавливается 400 кг дополнительного боекомплекта в штатной укупорке боевой массой 12900 кг;

с полной заправкой ГСМ, укомплектованной эксплуатационными материалами и табельным имуществом, но без боевого расчета и боекомплекта общей массой 10900 кг…

Десантирование БМД-3 на средствах десантирования «Бахча-ПДС» на водную поверхность не обеспечено из-за опрокидывания машины на 180° в момент приводнения при ветре в приземном слое до 6 м/с и волнении менее 1 балла (т.е. в условиях, намного более «мягких», чем предусмотренные ТТЗ. – Прим. авт. )… Выполнение полета на десантирование боевой машины десанта БМД-3 на средствах «Бахча-ПДС» полетной массой до 14400 кг с учетом особенностей, изложенных в летной оценке, сложности не представляет и доступно летчикам, имеющим опыт десантирования больших грузов из самолетов Ил-76 (М, МД) и Ан-22…. Вероятность безотказной работы, определенная с доверительной вероятностью 0,95, находится в пределах от 0,952 до 1, по ТТЗ задано 0,999 (без учета сбрасывания на водную поверхность)».

По результатам госиспытаний средства десантирования 4П248 были рекомендованы для принятия на снабжение ВВС и ВДВ и для запуска в серийное производство, но после устранения недостатков и проведения контрольных испытаний.

Вновь проявились проблемы парашютной системы: разрушение одного или двух куполов основных парашютов, обрывы строп на предельных высотно-скоростных режимах, в двух случаях – ненаполнение двух куполов при сбрасывании БМД на скоростях 300–360 км/ч с высот 400–500 м.

Анализ замечаний и возможностей их устранения вынудил выпустить дополнение к ТТЗ. Дабы не допустить длительной задержки запуска средств десантирования в серийное производство, требование десантирования на водную поверхность попросту исключили, а скорость полета по прибору при десантировании установили в 380 км/ч – для обеспечения безопасного выхода изделия из кабины и раскрытия парашютной системы. Правда, тот же документ подразумевал проведение дополнительных летно-экспериментальных исследований по обеспечению десантирования БМД-3 на водную поверхность. Требование это отнюдь не являлось формальным – проведенные тогда же, в конце 1980-х гг., исследования, показывали, что даже в случае неядерной масштабной войны на Европейском театре военных действий уже в течение первых суток из-за разрушений гидротехнических сооружений будет затоплено до половины поверхности суши. И это приходилось учитывать при планировании возможных воздушно-десантных операций.

Основные доработки системы выполнили в течение месяца. Для ускорения расшвартовки БМД-3 от средств десантирования в конструкцию центрального узла ввели убирающиеся ползуны и одну точку расшвартовки. Кроме того, внедрили винтовые опоры и усилили крепление труб центрального узла. В замке крепления объекта к монорельсу появились дополнительные компенсаторы между рычагом и корпусом замка, контрольная шпилька для обеспечения надежного контроля замка в закрытом положении; шток замка доработали для ускорения его установки в гнездо монорельса. Усовершенствовали блок наддува с целью уменьшения его массы. Изменили конструкцию чехлов гусениц, дабы уменьшить вероятность задевания гусениц «Объекта 950» за элементы средств десантирования при съезде со «сдувшихся» амортизаторов после приземления. На самой машине усилили кронштейны для крепления лыж. Доработали конструкцию съемного ограждения башни БМД, обеспечивающего сохранность элементов башни при вступлении в работу парашютной системы: на госиспытаниях, например, разрушился кронштейн осветителя ОУ-5 на башне и было деформировано само ограждение.

В замечаниях указывалось, что средства десантирования, установленные на машине в походном положении, позволяют БМД совершать марш «по пересеченной местности со скоростью 30–40 км/ч на расстояние до 500 км» , но требования ТТЗ не выполнены, поскольку размещение средств десантирования на машине «ухудшает обзорность командира с его рабочего места в положении по-походному днем и с ИК приборами» . То же относилось к обзору с рабочего места механика-водителя. При заданной возможности совершения длительных маршей и преодоления водных преград требование было немаловажным. Было необходимо доработать элементы крепления средств десантирования на машине по-походному. Уточнили требования по конструкции и установке универсальных сидений БМД.

Специалисты НИИ АУ переделали парашютную систему МКС-350-12. В частности, для упрочнения купола основного парашюта на нем в полюсной части нашили 11 лент дополнительного кругового каркаса из технической капроновой ленты ЛТКП-25-450 и ЛТКП-25-300. Для улучшения наполняемости и равномерности нагружения парашютной системы ввели 20-метровые удлинители, позволявшие куполам основных парашютов расходиться дальше друг от друга перед раскрытием. Изменили порядок укладки тормозного парашюта в камеру. Всех упомянутых проблем это не решило, и при запуске средств ПБС-950 в производство пришлось ограничить кратность применения на предельных высотно-скоростных режимах, а в комплект ЗИП к системе МКС-350-12 ввести дополнительный блок основного парашюта и ограничить кратность применения на предельном высотно-скоростном режиме.

С 29 декабря 1988 г. по 27 марта 1989 г. состоялись предварительные летные испытания доработанных средств 4П248-0000 на самолете Ил-76М, принадлежавшем НИИ АУ. Влияние внесенных в конструкцию изменений проверялось на всех этапах подготовки к десантированию и самого десантирования. В частности, было определено, что расчет из 7 человек загружает «Объект 950» с доработанными средствами десантирования в самолет Ил-76М в течение 25 мин (не учитывалось, правда, время установки ВПС-14 каждого объекта). Время отсоединения средств десантирования от изделия после приземления составило 60 с при использовании системы ускоренной расшвартовки и не более 2 мин при расшвартовке вручную силами 4 человек расчета.

В десантно-транспортное оборудование самолета также внесли изменения – в частности, с целью повысить безопасность десантирования сопровождающих расчетов с индивидуальными парашютами (это требование также входило в перечень мероприятий по результатам госиспытаний). Доработанное оборудование с усиленным монорельсом 1П158, изготовленное заводом «Универсал», было установлено на самолет Ил-76 ОКБ им.С.В. Ильюшина и вполне себя оправдало. В отчете об этих испытаниях, утвержденном руководителями «Универсала» и НИИ АУ 30 марта 1989 г., говорилось: «Доработанные по замечаниям Г.И. и замечаниям по эксплуатационной оценке средства десантирования 4П248 для изделия «950» обеспечили пятикратное их применение с заменой деталей одноразового применения… Средства десантирования 4П248 обеспечивают сохранное приземление изделия «950» с перегрузками, не превышающими значений n y =11,0, n x =1,4, n z =2,2… Конструктивные изменения основных элементов средств 4П248: парашютной системы МКС-350-12, центрального силового узла, блока наддува и других узлов, проведенные по замечаниям государственных испытаний и по замечаниям, выявленным в процессе настоящих испытаний, проверены в процессе испытаний и подтверждена их эффективность… Средства десантирования 4П248 соответствуют ТТЗ №13098 и могут быть предъявлены на контрольные испытания. За исключением: время загрузки изделия «950» в самолет Ил-76М по ТТЗ – 15 мин фактически получено 25 мин, и расшвартовка средств десантирования после приземления выполняется с выходом 3-х человек из изделия» .

Не обошлось без нештатных ситуаций. В одном из летных экспериментов БМД «Объект 950» после приземления попросту опрокинулась кверху гусеницами. Причиной стало столкновение машины при боковом сносе с замерзшим снежным валом высотой 0,3–0,4 м (все же была зима) – и данный случай сочли «нештатным приземлением».

За весь период отработки 4П248 в ходе испытаний (не считая контрольных) провели 15 копровых сбрасываний макетов БМД по отработке воздушных амортизаторов; 11 копровых сбрасываний «Объекта 950» (из них четыре физиологических эксперимента), 87 летных экспериментов с макетами «Объекта 950», 32 летных эксперимента с «Объектом 950», из них четыре – физиологических, с двумя испытателям внутри машины. Так, 6 июня 1986 г. на площадке десантирования под Псковом внутри машины из самолета Ил-76 десантировались парашютисты-испытатели НИИ АУ А.В. Шпилевский и Е.Г. Иванов (высота десантирования – 1800 м, скорость полета самолета – 327 км/ч). 8 июня того же года внутри БМД десантировались парашютисты-испытатели ГК НИИ ВВС подполковник А.А. Данильченко и майор В.П. Нестеров.

В отчете по первому летному физиологическому испытанию, утвержденном 22 июля 1988 г., отмечалось: «…на всех этапах физиологического эксперимента испытатели сохранили нормальную работоспособность… Физиологические и психологические изменения у членов экипажа носили обратимый характер и являлись отражением реакции организма на предстоящее экстремальное воздействие» . Подтвердилось, что расположение членов расчета на универсальных сиденьях при приземлении предотвращает удары какой-либо частью тела о корпус или внутреннее оборудование боевой машины. В то же время парашютная система по-прежнему не обеспечивала требуемого пятикратного применения. Тем не менее решением Главнокомандующего ВВС от 16 ноября 1989 г. средства десантирования ПБС-950 были приняты на снабжение ВВС, ВДВ и внедрены в серийное производство при условии обеспечения НИИ АУ (в 1990 г. переименован в НИИ Парашютостроения) гарантийной кратности применения парашютной системы МКС-350-12.

Для подтверждения эффективности доработок средств десантирования в 1989 и 1990 гг. провели дополнительные контрольные и специальные летные испытания. В результате окончательно сформировался облик средств десантирования 4П248 (ПБС-950), конструкторской документации на них присвоили литеру О1, т.е. по ней уже могла изготавливаться установочная партия изделий для организации серийного производства. В течение 1985–1990 гг. по разработке системы 4П248 были получены пять авторских свидетельств, касающихся, в основном, амортизационного устройства.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №155-27 от 10 февраля 1990 г. на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота приняты боевая машина десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950. В постановлении, между прочим, говорилось: «Обязать Министерство авиационной промышленности СССР провести доработку десантно-транспортного оборудования и укомплектование самолетов Ил-76, Ил-76МД, Ан-22 и Ан-124 приспособлениями для загрузки БМД-3 со средствами десантирования ПБС-950» .

Приказ министра обороны СССР №117 от 20 марта 1990 г. гласил: «Предназначить боевую машину десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950 для укомплектования парашютно-десантных частей Советской Армии и частей морской пехоты ВМФ наряду с боевыми машинами десантными БМД-1П, БМД-2, парашютно-реактивными системами ПРСМ-915, ПРСМ-925(916) и парашютными бесплатформенными системами ПБС-915, ПБС-916» . Генеральным заказчиком по средствам десантирования тем же приказом было определено Управление заместителя Главнокомандующего ВВС по вооружению. Минавиапром обязывали создать мощности, рассчитанные на ежегодное производство 700 комплектов ПБС-950. Задействовать эту (максимальную) производительность, разумеется, пока не намеревались. Реальные заказы планировались много меньше. Но и они фактически не состоялись.

Первую серийную партию ПБС-950 в количестве десяти комплектов изготовили в том же1990 г. непосредственно на заводе «Универсал» и передали Заказчику. Эта партия соответствовала ранее заказанной ВгТЗ партии из десяти БМД-3. Всего МКПК «Универсал» изготовил 25 серийных комплектов ПБС-950. На момент принятия средств десантирования ПБС-950 на снабжение их производство организовывалось в Кумертау. Но вскоре события в стране внесли свои коррективы, и серийное производство ПБС-950 перенесли на Таганрогское АПО.

Несмотря на крайне неблагоприятную ситуацию в Вооруженных Силах, работы по освоению немногочисленных БМД-3 и ПБС-950 в войсках все же велись, хотя и со значительной задержкой. Возможность сброса БМД-3 с использованием ПБС-950 со всеми семью членами расчета внутри машины была проверена в 1995 г. копровым сбрасыванием. Первое десантирование расчета в полном составе внутри БМД-3 с ПБС-950 прошло 20 августа 1998 г. в ходе показных тактических учений 104-го гв. парашютно-десантного полка 76-й гв. воздушно-десантной дивизии. Десантирование осуществили из самолета Ил-76 с участием войсковых десантников: старшего лейтенанта В.В. Конева, младших сержантов А.С. Аблизина и З.А. Билимихова, ефрейтора В.В. Сидоренко, рядовых Д.А. Горева, Д.А. Кондратьева, З.Б. Тонаева.

Сравнительные характеристики средств десантирования

5 января 1973 года. Экипаж «Кентавра» - командир подполковник Леонид Зуев и наводчик-оператор старший лейтенант Александр Маргелов - докладывает о выполнении сложнейшего задания командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Маргелову. Скупые, уставные фразы. Но какая буря эмоций кипит в душе у офицеров! Впервые в мировой истории они свалились на голову «противника» с неба в боевых машинах десанта.

СВОЕ начало суперпроект берет на рубеже шестидесятых - семидесятых. Тогда у командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова вызревает смелая и, на первый взгляд, неосуществимая мысль: десантировать людей прямо в технике, а не раздельно, как это делалось до этого. В боевых машинах десанта (БМД) воины прыгали бы на землю и сразу же шли в атаку. Революционная мысль! Тем самым достигался существенный выигрыш во времени, повышалась мобильность десантных подразделений.

Идея все больше захватывала командующего. Но как ее материализовать? Нужно искать союзников, единомышленников, искать людей, которые решились бы на подобное. Василий Маргелов, как вспоминают очевидцы, все чаще как бы невзначай проверяет приемлемость идеи в беседах с ближайшими помощниками - генералами и офицерами штаба ВДВ. Вскоре о ней заговорили в войсках. Одни поддерживали, одобряли, считали, что идея осуществима, только первичный толчок ей нужен. Другие говорили, что замысел командующего хорош, да время для него не пришло: вот появится более сложная техника, тогда можно подумать и о совместном десантировании. Третьи отнеслись ко всему этому как к неосуществимым мечтам фронтовика-командующего, дескать, столь рискованную операцию Маргелову даже при его высоком авторитете в армии и стране вообще не позволят реализовать. Однако многих идея увлекла... МАЙОР Леонид Зуев, преподаватель Рязанского училища ВДВ, узнав, что в Москве, в штабе войск, прорабатывается вопрос о совместном десантировании техники и людей, воспринял идею как задачу ближайшего дня. Опытный офицер, мастер парашютного спорта, он увлек проектом многих курсантов. Со схемами и расчетами в руках Зуев на занятиях доказывал им, как расширятся возможности десантников, научись они прыгать с неба на голову противнику прямо в боевых машинах. Наиболее отчаянные согласились на небольшие эксперименты. Какие? Курсант садился в кресло на платформе, к которой обычно крепилась боевая техника, к креслу привязывали амортизаторы самодельного изготовления. Платформу поднимали на определенную высоту и отпускали, имитируя ее столкновение с грунтом при десантировании. А затем анализ жесткого приземления.

Однако эксперименты вскоре свернули, командование училища осталось недовольно самодеятельностью преподавателя. Чертыхался и Маргелов: как, мол, на такое отважились, не имея никаких методик, переломают людей, да и только. Однако со временем командующий вспомнил о преподавателе-экспериментаторе и попросил кадровиков прикомандировать его, если согласится, к штабу ВДВ, мол, такие нам скоро будут нужны.

Путь в штаб ВДВ, а если конкретнее, в научно-технический комитет майора Леонида Щербакова был несколько иным, но привела его туда также неуемная тяга к новаторству. В 1968-м он окончил Военную академию бронетанковых войск и назначен инженером-испытателем военной техники в научно-исследовательский институт. Щербакову поручают доводку новой тогда боевой машины десанта БМД-1. Полигонные испытания чередуются с проверкой техники в разных климатических зонах, в условиях войсковой эксплуатации.

Тяготит Щербакова одно - он никогда не прыгал с парашютом. Офицер обратился к командиру каунасской 7-й дивизии ВДВ, где испытывали новую технику, с просьбой разрешить совершить прыжок вслед за сбросом машины. Мотивировал это тем, что он знает БМД до винтика, однако не имеет возможности понаблюдать за ней в воздухе во время спуска. «Либо, проводив ее, остаюсь в самолете, либо ожидаю приземления платформы с техникой на земле». «Готовься к прыжку!» - таково было решение комдива. Позади небольшой курс предпрыжковой подготовки. И вот однажды, когда командующий ВДВ прибыл в Каунас, комдив рассказал о просьбе Щербакова, о его готовности вести исследования и в воздухе. Маргелов не только разрешил офицеру провести такие прыжки, но и взял его на заметку, как болеющего за дело офицера, специалиста-экспериментатора.

Вскоре Щербаков покидает борт самолета сразу же после выброски БМД. Сам прыжок прошел, что называется, штатно, а вот приземление... У Леонида хрустнула кость левой ноги - перелом в двух местах.

- Ну что, допрыгался? - взглядом указав на покалеченную ногу, спросил месяца через полтора Маргелов представшего перед ним уже выздоравливающего танкиста. - Не сдрейфил? Тогда слушай, что скажу. Герой ты. Забираю тебя к себе, твое танковое командование не против. Пытливым и отчаянным самое место в десанте. Не пожалеешь.

|

Там к тому времени служил и младший из пяти сыновей командующего, Александр Маргелов. Он окончил Московский авиационный институт, работал в Центральном конструкторском бюро, которое занималось созданием космических аппаратов. Но на каком-то этапе, почувствовав, что биография «лунников» завершается, он обращается к отцу. Тот идет навстречу, переводит его офицером в научно-технический комитет ВДВ. Поясняет: «Согласен, что в КБ сидеть не дело, настоящие мужики в Воздушно-десантных должны служить. Обещаю, что скучно тебе не будет». Так и вышло. Александр служил в Москве, но каждый год 6-8 месяцев проводил в командировках, на испытаниях парашютных систем. Остряки это назовут «протекцией по-маргеловски».

Словом, в научно-техническом комитете Воздушно-десантных войск в начале семидесятых собрались люди, которых отнюдь не прельщала кабинетная работа.

ОПЫТ сброса БМД на многокупольных парашютных системах и специальных платформах к концу 1972-го был накоплен уже достаточно большой. Новые эффективные машины десантники с успехом применяли на крупных тактических учениях. Они принимали их с неба, «расконсервировали» и вступали на них в «бой». Системы имели достаточно высокую, подтвержденную большим количеством десантирований, надежность - 0,98. Для сравнения: надежность обычного парашюта составляет 0,99999, т.е. на 100 тысяч применений - один отказ.

Однако были и минусы. Боевые машины десантировались на парашютно-платформенных системах, вес которых превышал две тонны при весе БМД-1 около 8 тонн. Подготовка к десантированию требовала довольно длительного времени, а перевозка систем на аэродромы - большого количества грузового автотранспорта, который двигался со скоростью черепахи. Трудно было и загружать зашвартованные машины в самолеты. Не удовлетворяла и низкая скорость снижения БМД на многокупольных парашютных системах (5 куполов по 760 квадратных метров) - 5-6 м/сек. К тому же при приземлении купола мешали движению боевых машин, они попадали в гусеницы, плавились, отчего заклинивали движители. Но самая большая сложность состояла в другом. С самолетов разных типов сбрасывали от одной до четырех машин, экипажи прыгали за ними. Порой десантники рассеивались на расстоянии до пяти километров от своих БМД и подолгу искали машины.

Командующий ВДВ генерал армии Василий Маргелов, участник пяти войн, прекрасно понимал, что при значительном разбросе десантников и техники боевая задача может оказаться невыполнимой - противник уничтожит большую часть десанта сразу после приземления. И закипела работа над проектом.

Ее летом 1971 года начал коллектив научно-технического комитета ВДВ. Начали создавать комплекс «парашютная система - боевая машина - человек», получивший кодовое обозначение «Кентавр» (механик-водитель машины на марше высовывался из люка по пояс - отсюда аналогия). В начале 1972-го комплекс был создан. Испытатели приступили к копровым сбросам макета машины с людьми, переносимость перегрузок проверяли специалисты ГНИИ авиационной и космической медицины. В машинах установили упрощенные космические кресла типа «Казбек» - «Казбек-Д». После получения положительных результатов последовал этап технических десантирований комплекса из самолетов. Затем - «прыжки» собак. Результаты также великолепные: животные переносили перегрузки нормально. Теперь людям предстояло оседлать «Кентавр».

МАРГЕЛОВ-старший никогда не просил Александра, никогда не приказывал ему принять участие в столь рискованном проекте, каковым являлся сброс людей внутри боевой техники. Просто однажды, делясь своими планами, как бы между прочим заметил, что рассчитывает на него. Этого оказалось достаточно. В семье повелось уважать Маргелова-старшего, хотя никому из сыновей он поблажек не давал. И потом Александр понимал (не мальчик уже был), что, требуя от людей жертвовать своими интересами ради общего дела, заставляя их нередко рисковать собой, отец, кроме сугубо должностного права, должен иметь и право моральное, причем на все сто процентов. В том начинании, что замышлял командующий, это право должен ему дать он, сын-десантник.

Старший лейтенант Александр Маргелов написал рапорт первым, едва командующий объявил в войсках набор добровольцев на участие в программе «Кентавр». Вторым не раздумывая решился рискнуть Леонид Зуев.

Однако идея долгое время оставалась нереализованной: не было разрешения на подобное десантирование. Несколько раз генерал Маргелов, заручившись поддержкой начальника Генштаба маршала Виктора Куликова, ставит вопрос перед министром обороны СССР маршалом Андреем Гречко. Однако тот непреклонен: средств спасения для членов экипажа на случай отказа многокупольной системы в БМД нет, даже индивидуальные парашюты не предусмотрены. Маргелов продолжает обивать порог кабинета министра, рассказывает о том, что уже два года на специальных копрах ведутся сбросы машин с людьми, моделирующие их приземление на парашютах, медики тщательно изучают динамическое воздействие на организм человека таких ударов, нахваливают «космические» кресла для экипажа. Однако каждый раз получает отказ.

Как удалось сломить неуступчивость министра? Рассказывают, что однажды генерал Маргелов привел свой самый крутой, как сегодня принято говорить, аргумент, бросил в «бой» свой главный козырь. Маршал Гречко на очередную просьбу Маргелова об испытаниях начал говорить о чрезмерном риске в осуществлении проекта «Кентавр», а затем спросил:

- Ты хоть понимаешь, Василий Филиппович, на что идешь? И потом, кого посадишь в машины?

- Надежных, проверенных офицеров-десантников. Первым пойдет мой сын Сашка! Он согласен.

Андрей Гречко, не найдя больше слов, лишь развел руками: мол, раз так, проводи испытания.

В середине декабря 1972-го Леонид Зуев, Александр Маргелов и пятеро дублеров (курсанты Рязанского училища и спортсмены Центрального спортивного парашютного клуба ВДВ) под руководством заместителя командующего по воздушно-десантной службе генерал-лейтенанта Ивана Лисова на специальном тренажере у подмосковной деревни Медвежьи Озера прошли заключительную подготовку к десантированию внутри боевой машины.

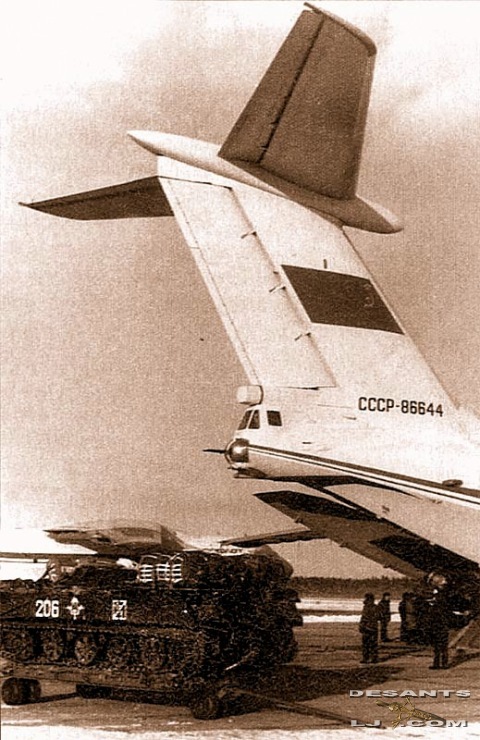

ОТГРЕМЕЛИ новогодние праздники 1973-го, и 5 января (испытания проводились на парашютодроме «Слободка» близ Тулы) Ан-12 поднял на своем борту в воздух БМД с экипажем внутри. Зафиксированные в креслах «Казбек-Д», сидят на месте механика-водителя боевой машины командир экипажа подполковник Леонид Зуев, наводчика-оператора - старший лейтенант Александр Маргелов. Еще мгновение, и наступают минуты подвига, мужества, самоотверженности, профессионализма.

ОТГРЕМЕЛИ новогодние праздники 1973-го, и 5 января (испытания проводились на парашютодроме «Слободка» близ Тулы) Ан-12 поднял на своем борту в воздух БМД с экипажем внутри. Зафиксированные в креслах «Казбек-Д», сидят на месте механика-водителя боевой машины командир экипажа подполковник Леонид Зуев, наводчика-оператора - старший лейтенант Александр Маргелов. Еще мгновение, и наступают минуты подвига, мужества, самоотверженности, профессионализма.

Рассказывает Александр Маргелов:

- Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка - до земли 800 метров. Как гигантский маятник с центром качания вокруг вытяжного парашюта, наш «утюг» сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. В воздух поднялся невесть откуда взявшийся в машине хлам... В следующий момент все гулко ухнуло на пол и потом еще некоторое время там перекатывалось, пока машина «изображала» из себя маятник.

Отказала радиосвязь. Пришлось ориентироваться по личным ощущениям да по показаниям приборов (высотомер после раскрытия многокупольной системы равномерно приближал к земле, а вариометр застыл на скорости снижения около 6 м/сек). «Второй», я - «Первый»! - услышал я голос командира, - прими позу изготовки, сейчас будет земля!». «Первый», я - «Второй», понял, принять позу изготовки». И тут последовал резкий, перекатывающий удар. Наши головы мгновенно «выбили морзянку» из заголовников, и все замерло. Неожиданная тишина навалилась на нас, ощущение, будто мы одни в мире. Но это продолжалось лишь мгновение. Не сговариваясь, стали освобождаться от привязных систем. Освободив машину от парашютной системы и платформы, быстро заняли свои места внутри: Леонид - за рычагами, я - в башне. Пока он заводил двигатель, я выискивал, поворачивая башню, цели для обстрела. Есть! И сразу, с началом движения, бухнуло орудие «Гром» - конечно же, эта была имитация, и последующая стрельба из пулемета велась холостыми, но в первом эксперименте это было не главное...

Главным было другое. Эксперимент удался в целом, он подтвердил идею командующего, теперь десантники сразу после приземления могли вступать в бой.

Вслед за Леонидом Зуевым и Александром Маргеловым, первыми в мире совершившими уникальное десантирование, пошли другие «надежные, проверенные десантники». Сотни солдат, сержантов, офицеров ВДВ повторили позже бросок «Кентавра». Причем все десантирования с людьми прошли успешно.

В ходе подготовки к новому эксперименту 26 августа 1975-го испытывается комплекс совместного десантирования (КСД). Два человека приземлялись в БМД, а четыре - рядом, в специальной кабине, смонтированной на платформе.

- Меня вызвал отец, - вспоминает Александр Маргелов, - и сказал, что нужно прыгнуть на КСД. Я в ответ: «Готовлюсь по программе «Реактавр», зачем мне КСД?» «Для тренировки», - отрезал отец и поручил мне возглавить экипаж.

Офицеры НТК выехали в Рязань, в полк, которым командовал Владислав Ачалов (впоследствии командующий ВДВ), и испытание КСД состоялось. Капитан Александр Маргелов с майором Александром Петриченко и двумя сержантами десантировались в кабине, на платформе, а майор Леонид Щербаков с одним десантником - в БМД-1. Во время снижения КСД майор Александр Петриченко в соответствии с заданием совершил экспериментальный прыжок со снижающейся системы - единственный в мировой истории.

Словом, подготовка к испытаниям «Реактавра» шла напряженнейшая. Людей волновала надежность парашютной реактивной системы. Расчетная равнялась 0,95, т.е. на сто применений - пять отказов. Всего провели 47 испытаний и результаты считали обнадеживающими: система хотя и сложная, но гораздо легче (на целую тонну) и совершенней парашютно-платформенных средств. Желающих «полетать» на БМД было немного (при последнем десантировании разбился любимец десантников пес Буран), но они были. Командующий доверил возглавить экипаж сыну - майору Александру Маргелову, роль механика-водителя поручали подполковнику Леониду Щербакову. Опять первыми были офицеры научно-технического комитета ВДВ. И пошли они на эксперимент осознанно, а не в качестве «подопытных кроликов», как потом некоторые пытались окрестить их поступок. Ради чего подвергли себя опасности офицеры? Новый проект здорово увеличивал потенциал десанта при выполнении боевых задач.

А теперь о самом прыжке. Он состоялся зимой, 23 января 1976 года, на парашютодроме 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Кислово, что под Псковом. Специально выбрали снежное, сугробное место, чтобы приземление было мягче, реактивная система срабатывала все же достаточно жестко - погасить скорость спуска до 25 метров в секунду непросто. Однако испытателям не повезло - БМД плюхнулась в самый центр укатанной ледяной дороги. И все же посадка удалась. Машина тут же помчалась по трассе, экипаж вышел на огневой рубеж и превосходно отстрелял. «Реактавр» приняли на вооружение.

Итак, 23 января 1976-го впервые в мире осуществлен сброс боевой техники вместе с экипажем из самолета с использованием парашютной реактивной системы. Радость успеха с десантниками разделили специалисты коллективов конструкторского бюро (главный конструктор - Алексей Привалов) Московского агрегатного завода «Универсал», создавшие системы десантирования для «Кентавра» и «Реактавра», ГНИИ авиационной и космической медицины (начальник института - генерал-майор медицинской службы Николай Рудный), определившие предельные перегрузки для испытателей, завода «Звезда» (главный конструктор - Гай Северин), подарившие десанту кресла «Казбек-Д», большая группа военных специалистов. И, конечно же, командующий войсками Василий Маргелов - неутомимый руководитель программы. В августе 1996-го Александру Маргелову и Леониду Щербакову за проявленные мужество и героизм присвоено звание Героя Российской Федерации. Александр Маргелов носит еще одно высочайшее звание - мирового рекордсмена по десантированию вместе с боевой техникой. На его счету два полета внутри БМД и один - совместно с БМД. Подобного мировая история не знает. КАК СЛОЖИЛАСЬ судьба испытателей, ходивших по лезвию бритвы? Александр Маргелов, он, к слову, совершил 145 прыжков с парашютом, окончил экстерном десантное училище, факультет руководящего инженерного состава Военной академии бронетанковых войск. В 1980-м по заключению врачей отстранен от прыжков и ушел в систему специальной военной торговли. Затем перешел в Государственную компанию «Росвооружение», где работает и сегодня.

Леонид Щербаков после двух полетов на БМД продолжал трудиться в НТК Воздушно-десантных войск. В 1979-м поступил в Военную академию Генерального штаба, а после окончания служил на Северном Кавказе, в Группе советских войск в Германии, Главной инспекции Министерства обороны СССР, генерал-лейтенантом ушел в запас.

Своя биография у Леонида Зуева. После «Кентавра» он служил заместителем командира полка, а затем заместителем командира известной на весь мир тульской 106-й воздушно-десантной дивизии по парашютно-десантной подготовке. С этой должности и уволился в запас. Он частый гость у сегодняшних десантников. Свои беседы всегда начинает с истории герба дивизии, на котором изображен кентавр.

ТОЧКА в большой программе «Кентавр» поставлена учеником и последователем Маргелова сегодняшним командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Георгием Шпаком и экипажем во главе с выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова гвардии старшим лейтенантом Вячеславом Коневым. Появление в войсках более сложной техники подвигло Георгия Шпака завершить начатое Василием Маргеловым: десантировать внутри БМД не двух человек, а весь экипаж. 20 августа 1998 года впервые в мировой истории осуществлен новый необычный эксперимент. Какой? Небольшая предыстория.

В конце 80-х на базе парашютной бесплатформенной системы «Шельф» разработан комплекс для десантирования боевой машины нового поколения БМД-3 (с мощным вооружением, утолщенной броней), получивший название ПБС-950 «Бахча». Система (до 12 куполов) монтируют на самой боевой машине. Удар о землю гасит воздушная амортизация, скорость снижения у земли - до 10 метров в секунду. Главное же достоинство «Бахчи» состоит в том, что она позволяет десантировать экипаж БМД-3 в полном составе внутри машины. Этому способствуют в немалой степени и конструкторские особенности БМД-3, не имеющей аналогов в мире, - усовершенствованная ходовая часть, превосходная гидравлика, универсальные штатные сиденья с системой амортизации для всего экипажа.

Однако вернемся к 20 августа 1998-го. Из докладной руководителя учений генерал-майора Станислава Семенюты командующему ВДВ генерал-полковнику Георгию Шпаку: «20 августа 1998 года в ходе десантирования 104-го гвардейского парашютно-десантного полка на площадку приземления впервые в мировой истории было осуществлено десантирование всего экипажа в количестве 7 человек внутри БМД-3. Оно осуществлялось в сложных метеоусловиях, за пределами допустимых «Руководством по воздушно-десантной подготовке», - скорость ветра по высотам превышала 15 м/сек, у земли - 7-8 м/сек, в порывах - 10 м/сек. В ходе десантирования экипаж БМД проявил мужество и отвагу, в экстремальной ситуации действовал слаженно и уверенно. После приземления экипаж под руководством старшего лейтенанта Конева В.В. в предельно сжатые сроки, перекрыв норматив в 1,5 раза, перевел свою боевую машину в готовность к боевому применению и в составе полка продолжил выполнение задачи, поставленной командованием. Экипажем в ходе учений осуществлено форсирование реки Великой, которая после продолжительных дождей разлилась и имела очень сильное течение. После «захвата» плацдарма на берегу Великой, экипажем осуществлен 100-километровый марш в район полигона Струги Красные, где была проведена стрельба в составе полка. Взвод, которым командовал старший лейтенант Конев В.В., максимально использовал возможности вооружения, выполнил поставленную задачу на оценку «отлично».

А теперь небольшие штрихи к этому документу. Экипаж десантников находился уже в грузоотсеке Ил-76, когда на площадке приземления не на шутку разыгрался ветер. Погодные условия превышали критические параметры, на которые рассчитана система «Бахча». Однако генерал-полковник Георгий Шпак, заслушав командира дивизии генерал-майора Станислава Семенюту и с десяток специалистов, отдал приказ на десантирование. «Орлам» (позывной экипажа) он поступил за несколько минут до взлета. А вскоре Ил-76, пилотируемый командиром полка ВТА военным летчиком-снайпером полковником Сергеем Никифоровым, взяв старт, выходил в заданную точку десантирования. О напряженнейших минутах вспоминает гвардии старший лейтенант Конев:

- Как только прозвучала команда «Пошел!», наша машина медленно двинулась по монорельсу вниз, к краю грузового люка. Затем резкий провал в пустоту, силой тяжести меня прижало к креслу. Свободное падение длилось секунды три-четыре. Потом, почувствовав сильный толчок, я понял: сработала парашютная система. Один за другим наполнялись воздухом купола, и наша машина приняла горизонтальное положение. Через минуты две-три по радио поступила команда: до земли 100 метров. Я продублировал команду экипажу, сгруппировался. Краем глаза смотрел в триплекс и видел, что из-за порывистого ветра машина идет к земле боком, началась сильная тряска. Но ремни крепления выдержали сильную нагрузку, и приземление прошло штатно...

Назовем тех, кто совершил прыжок «Кентавра» целым экипажем. Это гвардии старший лейтенант Вячеслав Конев, гвардии младшие сержанты Алексей Аблизин и Замир Билимихов, гвардии ефрейтор Владимир Сидоренко, гвардии рядовые Денис Горев, Дмитрий Кондратьев и Зураб Томаев.

ПОВТОРИТЬ проект «Кентавр», если верить западной печати, пытались французы, посадившие, на всякий случай, в боевую машину человека, приговоренного к смертной казни. Попытка, к слову, единственная за рубежом, не удалась - человек погиб.

Программы «Кентавр» и «Реактавр» - легендарная страница в истории российских Вооруженных сил. «Кентавр» и «Реактавр» - это мужество десантников, героизм испытателей, высочайший интеллект создателей техники, непревзойденные новейшие российские технологии. И, конечно же, это вулканирующая энергия Василия Маргелова - основателя и создателя современных Воздушно-десантных войск. Всю свою жизнь он не боялся брать ответственность на себя, а главное - верил в людей. Верил в тех, кого сам учил и воспитывал, в первую очередь - личным примером. Некоторые обвиняют его в отсутствии отцовских качеств. Этого не было. Как свидетельствует порученец командующего, когда «седлали» «Кентавра», Василий Филиппович Маргелов держал в кармане шинели заряженный одним патроном пистолет.

Анатолий ДОКУЧАЕВ

Фото Виктора ГРИБОВА,

Владимира НИКОЛАЙЧУКА

и из семейного архива Александра МАРГЕЛОВА

Этот день в истории:

5 января 1973 г

Впервые в истории на парашютодроме "Слободка" близ Тулы впервые в мировой истории была на практике осуществлена идея десантирования людей внутри боевой машины десанта (БМД-1) -

комплекс "Кентавр"

. Идея и практическая реализация десантирования людей внутри боевых машин принадлежит легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову, отправившему на первую объездку "Кентавра" своего сына. В первом экипаже были - Леонид Гаврилович Зуев и Александр Васильевич Маргелов

Ни одна армия мира не освоила этот способ десантирования

5 января 1973 г! Этот День можно считать "Началом Новой Эры" в истории наших ВДВ!!!

Сын нашего Бати стал "космонавтом ВДВ"!

Никто, кроме нас!!!

Герой России Александр Маргелов. Полковник ВДВ в отставке. Сын основателя современных воздушно-десантных войск генерала Армии Василия Маргелова. В январе 1973 года во время испытания комплекса "Кентавр" первым в истории вместе с подполковником Зуевым десантировался из самолёта, находясь внутри боевой машины десанта.

Экипаж в составе командира подполковника Леонида Зуева и наводчика-оператора старшего лейтенанта Александра Маргелова с использованием передового комплекса "парашютная система - боевая машина - человек, получившего кодовое наименование "Кентавр", десантировались с неба на голову условного противника, находясь внутри боевой машины БМД-1 Десантирование выполнялось из самолета Ан-12 с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы П-7. Экипаж внутри боевой машины во время десантирования находился в специальных космических креслах типа "Казбек-Д". Первому в мире десантированию людей внутри боевой техники предшествовала череда испытаний и проверок надежности комплекса "Кентавр", в том числе и с десантированием внутри БМД животных.

Уже через два года после первого успешного эксперимента в ВДВ в январе 1976 года, также впервые в мировой практике вместе с подполковником Щербаковым десантировался внутри БМД, испытывая новый комплекс "Реактавр" без индивидуальных средств спасения, было осуществлено десантирование внутри БМД уже всего экипажа боевой машины в количестве 6 человек на парашютно-реактивной системе без использования парашютной платформы.

Только через 20 лет

за мужество, проявленное при испытаниях военной техники, Александру Маргелову было присвоено звание Героя России.

На фото: За сутки до эксперимента. Командир экипажа гвардии подполковник А.Г.Зуев

и наводчик-оператор лейтенант А.В.Маргелов

Юмористический фотоколлаж В.Романова на тему Кентавра

Группа участников первого «Кентавра» после удачного эксперимента

ВДВ – «возможны двести вариантов», один из них – «кверху гусеницами». Экипаж «Кентавра-5» с честью выдержал испытание. 1974 г., г. Гайжунай Литовской ССР

Без экипажа это не «Кентавр», а просто БМД-1 перед загрузкой в Ил-76

«Кентавр» спустился на землю. «Счетчик» командующего включен – на расшвартовку отпущено всего 2 минуты

КСД в воздухе... Рядом «парит» майор А.А.Петриченко, заслуженный мастер парашютного спорта, отделившийся от комплекса в соответствии с заданием

Почему проект назван "Кентавр"? Потому, что механик-водитель похож не этот персонаж единым целым с машиной.

Мраморы Элгина мифологическая битва лапифов с кентаврами. Греция, Парфенон. 440 до н.э.

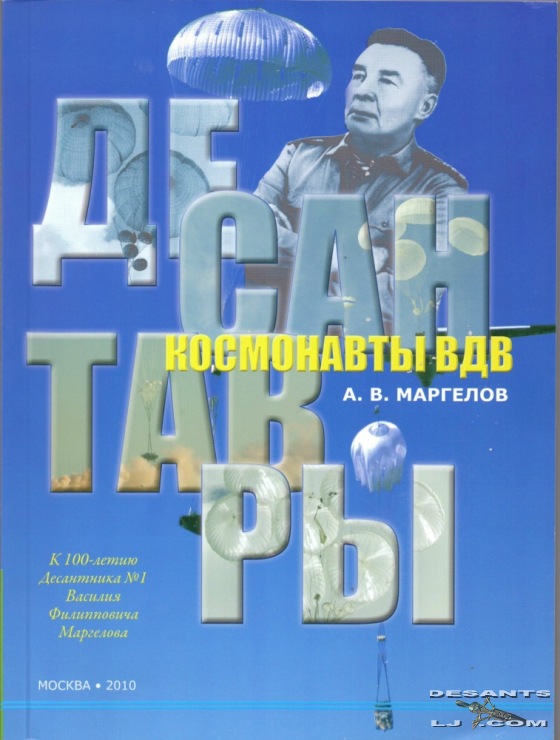

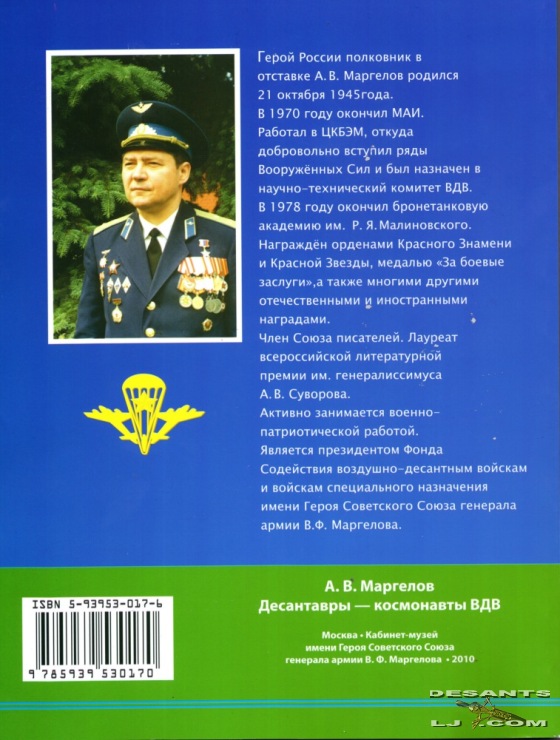

В августе 2011 года вышла в свет книга А.В. Маргелова «Десантавры – космонавты ВДВ»

.

*

Эта книга-альбом рассказывает о том, как разрабатывались и испытывались различные системы десантирования техники для наших ВДВ.

Впервые в истории Воздушно-десантных войск изданы в одной книге - фотоальбом и мемуары Героя России, полковника Александра Васильевича Маргелова, единственного в мире офицера-десантника, который участвовал в десантировании в 3-х различных комплексах: "Кентавр", "КСД", "Реактавр". Бронницкое отделение общероссийской общественной организации "Боевое братство" под руководством ветерана боевых действий Патрушева Николая Владимировича подготовили подарок легендарному десантнику Герою России А.В. Маргелову, в честь его 65-летия (родился 21 октября 1945 года) - книгу воспоминаний о дерзких проектах генерала армии В.Ф. Маргелова, который первый в мире разработал и осуществил десантирование боевые машины с экипажем.

Впервые в истории Воздушно-десантных войск изданы в одной книге - фотоальбом и мемуары Героя России, полковника Александра Васильевича Маргелова, единственного в мире офицера-десантника, который участвовал в десантировании в 3-х различных комплексах: "Кентавр", "КСД", "Реактавр". Бронницкое отделение общероссийской общественной организации "Боевое братство" под руководством ветерана боевых действий Патрушева Николая Владимировича подготовили подарок легендарному десантнику Герою России А.В. Маргелову, в честь его 65-летия (родился 21 октября 1945 года) - книгу воспоминаний о дерзких проектах генерала армии В.Ф. Маргелова, который первый в мире разработал и осуществил десантирование боевые машины с экипажем.

Среди славных страниц истории Воздушно-десантных войск освоение десантирований БМД с размещенными внутри экипажами занимает законное место. И как же может быть иначе? Именно в ВДВ зародилась эта дерзкая, непостижимая для многих, а потому страшная, идея посадить гвардейцев в БМД без парашютов и других индивидуальных средств спасения. Эта грандиозная задача была поставлена Командующим ВДВ Героем Советского Союза генералом армии Василием Филипповичем Маргеловым в начале 1970-х, сразу при поступлении в ВДВ БМД-1. Идея была поддержана его единомышленниками-десантниками, теми, кто осознавал, что значит быстрое приведение боевых машин, а, следовательно, и подразделений десанта, в готовность к бою после приземления.

Задача оказалась архисложной. Но советская оборонная промышленность и военные специалисты в кратчайшие сроки успешно с нею справились. В боевом отделении БМД-1 были установлены космические кресла (в несколько упрощенном варианте) "Казбек-Д", военные медики (Государственный НИИ авиационной и космической медицины) изучили все стадии десантирования и дали рекомендации по преодолению перегрузок.

Несмотря на решение технической проблемы, на пути первого экспериментального десантирования двух членов экипажа внутри БМД-1 на серийных парашютно-платформенных средствах встал ГосНИИ ВВС им. Чкалова, который проводил государственные испытания средств десантирования. Он мотивировал это тем, что в боевой машине нет средств индивидуального спасения экипажа.

Многих трудов Командующему стоило убедить министра обороны А.А. Гречко дать разрешение на первое десантирование. Маршал не соглашался ни в какую, опасаясь за жизнь людей. Командующий предложил свою кандидатуру на участие в эксперименте, но получил категорический отказ.

- В таком случае, товарищ министр, будет прыгать мой сын Александр, офицер-десантник, сотрудник Научно-технического комитета ВДВ и мастер парашютного спорта, преподаватель нашего десантного училища майор Леонид Зуев. Александр занимается экспериментом в НТК, а Зуев уже начал экспериментировать в училище, за что "удостоился кляузы" от политработников. Ну, я его и взял готовиться лично к этому уникальному прыжку.

- Но почему все-таки сын? - спросил Гречко.

- Много я видел слез матерей, оплакивающих своих погибших мужей и сыновей. А поскольку дело новое и очень рискованное, где все может случиться, я лично несу всю ответственность и отвечаю головой за исход эксперимента.

Комплекс "парашют-машина-экипаж"