Парашютисты ссср. Советский парашютизм: как все начиналось. Эллиптичные конструкции характеризуются

В начале развития парашютного дела в нашей стране с парашютом прыгали летчики и десантники. Парашютный спорт как таковой был в стадии зарождения. Немногочисленные инструкторы работали более всего в воинских частях. На общественных началах обучали прыжкам и гражданскую молодежь, но о массовости парашютного спорта говорить еще было рано.

Нынешний план призвал мужчин Старчака прыгнуть возле аэродрома Большого Фатьянова. Транспорт, однако, сбросил парашютистов по широко рассеянному району, главным образом из-за тяжелого немецкого зенитного огня. Фактически, шесть самолетов вернулись на свои аэродромы, не уронив десантников. Остатки его подразделения, наконец, смогли объединиться с элементами наступающих частей армии возле Никольской.

Эта область была примерно на полпути между Вязьмой и Юхновым. Их миссия заключалась в том, чтобы захватить и обеспечить безопасность этого аэродрома для последующей операции по воздушным судам, которая должна была привести стрелковый полк в поле. Затем подразделения должны были перейти на юг к Юхнову и отрезать маршрут снабжения. Это действие было призвано поддержать продвижение 1-го гвардейского кавалерийского корпуса против Мятлево. Операция прыжка была беспорядочной. Тело Суржика сформировалось первым и напало на немецкое подразделение на аэродроме.

Интересно, что в историю парашютного дела и парашютного спорта с самого начала вносили свой вклад и женщины. Первой женщиной-парашютисткой стала двадцатидвухлетняя француженка Элиза Гарнерен. Под руководством своего дяди она совершила первый прыжок из аэростата 8 апреля 1814 года. Всего на ее счету было около шестидесяти прыжков с парашютом, и все удачные. Элиза Гарнерен приезжала в Россию, побывала в Москве и Петербурге. В 1821 году она первой в мире среди женщин совершила прыжок из воздушного шара над морем. Оставив легкую корзину аэростата на значительном расстоянии от берега, приводнилась в открытом море и долго держалась на плаву при помощи спасательного пояса, который был и изготовлен для этой цели ее отцом. Это был ее двадцать восьмой прыжок.

Вместо того, чтобы больше пострадать в попытке захвата аэродрома, Суржик и его люди создали импровизированную взлетно-посадочную полосу возле деревни Плесново и радио, чтобы они были готовы принять элементы воздушной суши. Немцы, отметив объем ночной воздушной активности, стали беспокоиться о железнодорожном мосту на реке Югре к югу от Вяземья. Фактически все их важные поезда снабжения, идущие на юг, должны были использовать этот мост, и захват или уничтожение его серьезно нарушили бы этот логистический поток.

Поэтому для обеспечения моста были отправлены четыре стрелковые компании. Их движение было по существу боковым движением за германским фронтом. Несмотря на то, что они не смогли уничтожить эту угрозу противника, Советы окружили немцев, и движение железной дороги было фактически остановлено.

Начало XX столетия совпало с бурным развитием авиации. Появилось много новых аэропланов, далеких от совершенства, что, к сожалению, вызвало большое количество летных происшествий с трагическим исходом. Появились первые авиационные парашютисты — смельчаки, прыгавшие с аэропланов на парашютах. Это были американец Берри, француз Пегу и другие. В это же время стали широко известны своими смелыми прыжками с аэропланов и женщины-парашютистки: Кайя де Кастелла и Пелетье. Для прыжка их поднимали в воздух привязанными к нижней части фюзеляжа особым креплением, которое автоматически рассоединялось после того, как раскрывался купол парашюта.

Остальные советские войска остались на аэродроме, чтобы заблокировать дорогу между селом и югом между Вязьмой и Юхновым. Они приземлились вдоль северного маршрута снабжения с целью разрезать северный рулон, который бежал из Смоленска через Вязьму. Большинство капель были не очень сконцентрированы из-за неопытности советских транспортных пилотов. В течение дня бомбардировщики Люфтваффе атаковали аэродромы, которые использовались для сброса и пополнения запасов парашютистов. Ночью аэродромы были отремонтированы и снова введены в эксплуатацию.

В России первой из женщин стала парашютисткой Ольга Михайловна Древницкая, которая в 1895—1896 годах совершила значительное количество прыжков с парашютом с аэростатов под руководством Станислава и Юзефа Древницких — парашютистов-профессионалов.

В годы становления парашютного спорта в нашей стране вместе с мужчинами начали прыгать и женщины, показывая образцы смелости и отваги. 9 июля 1931 года на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе в Москве совершила прыжок с тяжелого двухмоторного бомбардировщика ТБ-1 Л. С. Кулешова. Прыгала она из особой подкрыльной люльки для десантирования парашютистов. 14 июля вслед за ней повторила прыжок Л. А. Гроховская. Обе прыгали на парашютах принудительного раскрытия известного конструктора парашютов и грузовых подвесок П. И. Гроховского. Прошло чуть больше месяца, и еще две женщины — Вера Федорова и Анастасия Чиркова пополнили ряды советских парашютисток. 19 августа 1931 года на аэродроме Гатчины они совершили прыжки с парашютами, которые открывали сами.

Плохая погода, наконец, остановила все воздушные операции. Немцы быстро перегруппировались, отрезая этот характер и запечатывая его. Затем пяти дивизионному корпусу была назначена миссия по сокращению этого кармана и освобождению парашютистов, которые угрожали Вязьме и северному маршруту снабжения. Несмотря на ужасную погоду, некоторые из карманов были ликвидированы, а поставки в Вязьму регулярно перекачивались к середине месяца.

Как только капли были закончены, единицы двигались быстро. Недавно прибывшие воздушно-десантные подразделения соединились с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом и остатками воздушно-десантных подразделений, которые ранее были парашютированы. Была начата еще одна атака на южный маршрут снабжения. Дорога была разрезана и удерживалась Советами в течение двух дней. Сильная немецкая контратака снова открыла дорогу.

В то время, когда парашютизм только что получил право гражданства в нашей стране, смелые прыжки женщин имели большое пропагандистское значение и, несомненно, сыграли свою роль в популяризации этого спорта отважных среди нашей молодежи.

Для того чтобы готовить кадры инструкторов парашютного дела из числа общественников без отрыва от производства, 31 мая 1933 года в Тушине была создана Высшая парашютная школа Осоавиахима, где активно работали летчики-парашютисты П. П. Балашов, Н. А. Остряков и другие. Школой вскоре были подготовлены первые инструкторы спортивного парашютизма: Шабунин, Ефимов, Яров, Некрасов, Иванова, Берлин, Камнева и другие.

В то же время парашютный батальон 450 человек прыгнул около Ельны, дальше на запад. Была проведена связь с местными партизанами. Объединенная сила напала и захватила базу снабжения в центре железной дороги в Ельне. Им также удалось окружить довольно маленький немецкий гарнизон в этой области.

Усиленная немецкая компания также была направлена на освобождение осажденных частей на железнодорожном мосту реки Угра, но это не удалось. Оставшиеся батальоны 23-й воздушно-десантной бригады и 211-й воздушно-десантной бригады были сброшены в западную часть кармана в Дорогобуже. Но эти усилия были в основном безрезультатными.

12 августа 1933 года, в день десятилетия спортивного общества «Динамо», П. П. Балашов совершил показательный прыжок над стадионом с минимальной высоты — 80 метров. Его товарищ Н. А. Остряков стал замечательным парашютистом-испытателем. Это он провел испытания нового парашюта с квадратным куполом конструктора Н. А. Лобанова. Данный парашют стал основным спасательным аппаратом в годы Великой Отечественной войны. В 1937 году Н. А. Остряков в составе наших летчиков-добровольцев сражался в небе Испании. На бомбардировщике совершил свыше двухсот пятидесяти боевых вылетов, за что был награжден двумя орденами Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны он командовал морской авиацией Черноморского флота. 24 апреля 1942 года генерал-майор авиации Герой Советского Союза Николай Алексеевич Остряков погиб при защите Севастополя.

Только во время этой последней поездки против десантников в Ельне и тех, кто окружал мост реки Югра, немцы могли похвалиться, наконец, победить этого врага. Немецкие командиры, пережившие войну, как правило, сводили к минимуму роль советского борца в этой битве. Однако это не было преобладающим мнением во время боевых действий. Одна немецкая единица утверждала, что десантники были лучшими из советской пехоты.

Смешанное мнение по этому вопросу именно потому, что это военное мероприятие было скорее кампанией, чем операцией. Это было частью могучей борьбы, чтобы вывести немцев из Москвы. С советской точки зрения эта битва в районе Вязьма-Юхнов была ошеломительной победой в обороне Москвы.

Небольшой коллектив Высшей парашютной школы Осоавиахима подготовил немало первых инструкторов-общественников, которые, в свою очередь, стали обучать парашютному спорту молодежь без отрыва от производства. Уже к концу 1933 года осоавиахимовские спортсмены-парашютисты совершили более тысячи прыжков.

Комсомол взял на себя ведущую роль в деле популяризации парашютного спорта. Руководящие работники ЦК ВЛКСМ Харченко, Ислентьев, Прахов, Вольберг и сотрудник газеты «Комсомольская правда» в мае 1933 года совершили прыжки с самолета АНТ-9.

Эта кампания была оправдана политическим решением, основанным почти исключительно на отчаянии. Это потребовало, чтобы советское высшее командование использовало все имеющиеся в его распоряжении возможности. Поскольку это требовалось, тогда командование использовало обычную пехоту, по крайней мере два корпуса кавалерии и большую часть своих парашютных сил, которые могли быть застряли на поле битвы.

Чтобы подчеркнуть это чувство отчаяния, были рассказы, рассказывающие о том, что Советы сбросили парашютистов в снег без парашютов. Это, как известно, произошло, по крайней мере, два раза. Второй - во время операции Вязьмы. В обоих случаях самолеты летели низко и медленно, а капли превращались в глубокие снежные заносы. В работе Вязьмы, обсуждаемой здесь, есть даже упоминание о том, что некоторые парашютисты были обернуты мешками мешковины до того, как они были сброшены. Простое существование этих историй должно указывать на полное отчаяние, в котором находилось советское командование, защищая Москву.

Как известно, 28 апреля 1933 года было принято решение о ежегодном праздновании Дня Воздушного Флота СССР. Первое празднование состоялось в Тушине 18 августа. Во время воздушного парада был совершен очень эффектный групповой прыжок шестидесяти двух парашютистов-осоавиахимовцев.

В Ленинграде День Воздушного Флота проводился на так называемом корпусном аэродроме, на окраине города. Здесь мне пришлось ближе познакомиться с Г. Е. Котельниковым. Потом мы довольно часто встречались с ним в парашютной секции Ленинградского аэроклуба, где он руководил экспериментальной конструкторской группой. В то время Глеб Евгеньевич часто выступал, рассказывая парашютистам историю создания своего РК-1. Виделись мы с ним и на осоавиахимовских аэродромах, где я вывозил на самолете У-2 парашютистов, встречались и на собраниях парашютной общественности. В это время активно вели работу энтузиасты парашютного спорта наши первые инструкторы парашютного дела А. Фатеев и К. Холобаев.

В отчаянной ситуации, такой как это, необходимость использования сил специальных операций, независимо от результата, не следует догадываться. Со стороны советского высшего командования было немало желаний, что воздушно-десантная часть имела бы большой успех. Однако планировщики, похоже, не замечали или не обращали внимания на некоторые вещи. Прежде всего, это был общий недостаток транспортных самолетов для обеспечения сильных бортовых сил. Кроме того, пилоты того, какие транспорты были доступны, раньше не совершали прыжки.

Этот преобладающий негатив также применим ко многим странам в ходе войны. Из-за тактических соображений постоянно менялись аэродромы вылета, которые использовались парашютистами. Конечно, об этом мало что можно сделать. Однако, перемещая парашютистов из одного места в другое, в короткие сроки, просто задержали их прибытие на свои цели. В конечном счете, принятие желаемого за действительное или нет, маршруты поставок были добросовестными военными объектами и имелись парашютисты.

Решением Президиума Центрального совета Осоавиахима Г. Е. Котельников в знак признания его заслуг в создании парашютной техники был награжден особым нагрудным знаком, где вместо слова «инструктор» стояло слово «конструктор».

10 августа в Тушине состоялся первый слет парашютистов Москвы. Были приглашены зачинатели парашютизма, первые инструкторы и многочисленные энтузиасты этого нового вида спорта. На торжественном собрании огласили постановление Центрального совета Осоавиахима СССР о присвоении звания «Мастер парашютного спорта СССР». Первыми это звание получили четырнадцать человек: Л. Г. Минов, Я. Д. Мошковский, М. Г. Забелин, К. Ф. Кайтанов, Н. А. Евдокимов, Н. М. Лукин, Н. А. Остряков, Б. Н. Петров, Н. А. Полежай, А. М. Фотеев, С. Н. Афанасьев, П. П. Балашов, В. Н. Евсеев и Нина Камнева. Всем были вручены нагрудные знаки. Знак № 1 по праву получил Л. Г. Минов. Мне был выдан знак № 4. Вскоре за первой группой звание было присвоено В. А. Александрову, П. И. Гроховскому, В. Д. Козуле, В. И. Харахонову, Г. А. Шмидту и К. Н. Холобаеву. Это были наши первые мастера парашютного спорта.

Существует, по крайней мере, один признак неадекватного вмешательства. Как только началась операция, десантники были практически готовы страдать в течение длительного времени без надежды на подкрепление или замену. Опять же, отчаянный характер этой борьбы, безусловно, оправдал это.

Это были проблемы с двойными проблемами безопасности и повторения. Эти проблемы стали проблемой только после начала операции. Безопасность была очень хорошей, пока немцы не обнаружили присутствие парашютистов. Было очень мало мест для десантников, что привело к повторному использованию той же зоны выпадения. Проблема использования тех же зон сброса в последующие ночи была просто приглашением к немецким инициативам, и десантники сильно ударили по земле. Кроме того, немецкие зенитные подразделения теперь были настороже и позиционировали себя, чтобы выиграть несколько крупных побед.

Иногда меня спрашивают, какие нормативы устанавливались тогда для получения этого звания? Никаких нормативов не было. Звание «Мастер парашютного спорта СССР» постановлением Центрального совета Осоавиахима присваивали за экспериментальную работу, за овладение парашютной техникой, за активность и инициативу в этом новом деле. Спортивные нормы для получения разрядов и звания мастера спорта были разработаны много позже. Нормы в целях повышения спортивного мастерства менялись. Так, по новому положению, утвержденному президиумом Центрального совета Осоавиахима в 1940 году, звание мастера спорта СССР присваивалось спортсменам, совершившим не менее ста прыжков, в том числе несколько высотных и с задержкой раскрытия парашюта. Кроме того, нужно было сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» и ворошиловского стрелка II ступени. Звание также могло быть присвоено за рекордные достижения или изобретения в области парашютной техники.

Хотя боевые действия были цепкими и длительными, немцы, как правило, разрушали советские подразделения, а не только воздушно-десантные подразделения. В одной из негативных оценок этой кампании возник вопрос о том, что, хотя организация и планирование парашютных нападений проводились персоналом бортовых войск, однажды на месте парашютисты оказались под оперативным контролем группы армий, никакой части в первоначальном планировании. Это действительно мелочная критика. Несмотря на то, что военно-воздушный персонал планировал операцию, советское командование могло и могло изменить ее для удовлетворения эксплуатационных потребностей.

7 сентября 1934 года Центральный Комитет ВЛКСМ и Центральный совет Осоавиахима опубликовали совместное постановление, в котором было сказано: «Парашютный спорт требует от занимающегося им упорной физической тренировки, воспитывает дисциплинированность, смелость, решительность, инициативу и находчивость, что не может не иметь огромного значения для всего дела социалистического строительства, укрепления обороноспособности нашей страны и подготовки волевых и отважных бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Считая, что Ленинский комсомол должен явиться организатором и шефом парашютного спорта, ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима ставят перед всеми комсомольскими и осоавиахимовскими организациями задачу скорейшего превращения парашютного спорта в действительно массовое движение комсомольцев и трудящейся молодежи Советской страны».

Чтобы быть действительно эффективными, специальные операции должны выполнять роль в общем плане театральных операций. Это означает, что земной командир, который, возможно, не помог сформировать первоначальное планирование, все равно должен маневрировать всеми силами, доступными ему для достижения победы. То есть, в конце концов, почему он в команде - для достижения победы.

В конечном итоге эта кампания была успешной. Окончательная оценка его успеха заключается в том, что немцы больше никогда не угрожали Москве. В качестве предпосылки для развития использовались следующие тактические соображения. На новый экран были добавлены следующие требования.

Это решение имело огромное значение в развитии массовости парашютного спорта. Общее число прыжков с парашютом, совершенных в СССР, включая военных и гражданских летчиков, спортсменов Осоавиахима, к концу 1934 года перевалило за тридцать пять тысяч.

В этом же году и воспитанницы Высшей парашютной школы показали, на что они способны. 11 августа на Тушинском аэродроме Зоя Бушева установила первый мировой рекорд для женщин в затяжном прыжке. Покинув самолет на высоте 2700 метров, она падала, не раскрывая парашюта, 2500 метров. Однако это достижение продержалось всего два дня. 13 августа восемнадцатилетняя Нина Камнева за 58 секунд свободного падения пролетела 2750 метров, раскрыв парашют в 250 метрах от земли.

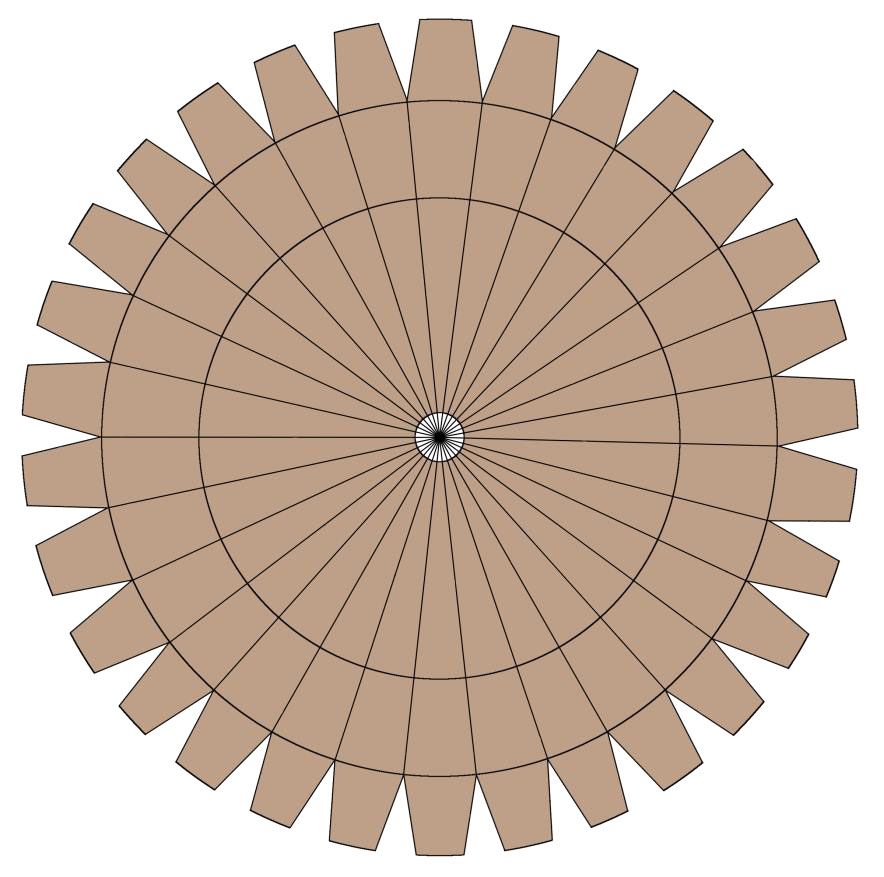

Экран должен иметь запаздывающий стабилизатор открытия. Причиной этого было использование ночью и связанный с этим повышенный риск столкновения в контрольных маневрах. Открытие экрана должно быть максимально безопасным. При надевании ремня безопасности нужно было удобно приложить. Планер должен быть легко упакован, а способность носить оружие и оборудование должна существовать. Парашют должен быть очень быстро сброшен после посадки; быстроразъемные затворы должны дать пользователю возможность отделить крышку от жгута проводов при сильном ветре на земле.

В конце 1934 года ко мне обратилась с просьбой подготовить ее к высотному прыжку ленинградская парашютистка, студентка института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта Вера Федорова — девушка большой силы воли, решительная, физически крепкая, прошедшая большую школу учебно-тренировочных и экспериментальных прыжков из самолетов разных типов.

Гюнтер Вагнер, редактор темы. . Руди Нитцольд, руководитель отдела развития. Модернизированная кукла для парашютного теста. В конце концов, преобладало новое развитие, которое отличалось следующими свойствами по сравнению с другими моделями. Очень мягкое открытие даже при высоких скоростях осаждения оптимальный процесс заполнения колпачка, начиная с вершины и заканчивая у основания, не подвергает колебаниям очень высокую стабильность открытой крышки до посадки.

Открытие парашюта проходило через стабилизатор. Это было упаковано в ткань, которая была соединена с лифтовой линией. В результате стабилизатор был принудительно открыт при прыжке. Важнейшим новшеством парашюта было развитие поверхности наведения. Круговые экраны крышки - несущие поверхности. Кабели соединяют нагрузку с крышкой, и в атмосфере эта конструкция тормозит корпус с высоким сопротивлением воздуху.

За несколько месяцев парашютистка прошла солидную тренировку в барокамере, несколько раз поднималась на самолете Р-5 на высоту до 7000 метров и совершила около десятка прыжков с промежуточных высот до 4000 метров. Когда тренировки были закончены, неожиданно пришел приказ, запрещающий ее дальнейшие полеты в воинской части. Что делать? Не останавливаться же на полпути. Обратился к работникам Ленинградского аэропорта с просьбой дать самолет, на котором мог бы поднять Федорову на высоту для выполнения рекордного прыжка. Несколько поколебавшись, начальник аэропорта выделил самолет, предварительно проверив меня как летчика, для чего мне пришлось с ним сделать один полет по кругу. Потом, смущенно улыбаясь, попросил письменное заверение о том, что если поломаю самолет, то ремонт произведу за свой счет. Пришлось написать на бумаге это обещание. Про себя подумал: «Где возьму большие деньги, если поломка будет серьезной?..»

Вскоре самолет П-5 был подготовлен к рекордному полету. Специально созданная комиссия опломбировала и закрепила приборы, автоматически записывающие высоту прыжка и полета. Метеорологи дали сводку погоды и данные о направлении и силе ветра на высотах до 7000 метров. Тщательно произведя расчет относа парашютистки, на своей полетной карте наметил точку отделения от самолета и на всякий случай перенес ее на 10—12 километров подальше от Финского залива. «Купание» в марте никак не входило в программу прыжка.

В 16 часов 31 марта 1935 года поднял самолет в воздух. Большими кругами постепенно набирал высоту, и скоро легкая дымка заслонила от нас землю с аэродромом и пригородами Ленинграда. Лед на заливе был уже дрябл, и в больших разводьях Маркизовой лужи точно в зеркале сверкало красноватое солнце. Стало холодно. Термометр на стойке крыла показывал минус 38 градусов, а стрелка высотомера пошла на седьмую тысячу метров.

Пройдя еще один круг, решил, что высота достаточна и вышел на прямую, нацелив нос самолета на расчетную точку на земле. За 20—30 секунд до прыжка поднял руку. Укутанная в меховой комбинезон, слегка опушенная инеем, Федорова сквозь очки следила за моими командами. Поднятием руки сигналю: «Прыжок», и Федорова оставила борт самолета. Несколько секунд падения и купол парашюта вяло стал наполняться воздухом. Вытянувшись во всю длину, он какое-то мгновение точно раздумывал, затем, внезапно наполнившись воздухом, принял форму правильного полушара. Большими кругами я летал вокруг опускающейся парашютистки до тех пор, пока она не приземлилась в колхозном саду, километрах в двенадцати южнее аэропорта. Качнув на прощание несколько раз крыльями, взял курс на аэродром. После посадки, зарулив на стоянку, снова увидел Федорову, возвращавшуюся вместе с членами комиссии с места приземления.

Приборы показали: Федорова оставила самолет на высоте 6356,6 метра. Это был первый мировой рекорд высотного прыжка, установленный женщиной. Все мы, бывшие на аэродроме, тепло поздравили отважную парашютистку.

Весной мне довелось консультировать студентку института имени П. Ф. Лесгафта Тамару Куталову, составить ей план тренировок как на земле, так и в воздухе. 30 июня под Новгородом она совершила прыжок с высоты 7750 метров, значительно улучшив рекорд В. Федоровой. Однако и этот рекорд держался недолго.

2 августа 1935 года студентки Московского института физической культуры и спорта Г. Пясецкая и А. Шишмарева вдвоем совершили прыжок без применения кислородных приборов с высоты 7923 метра. Этот великолепный рекорд долгое время оставался непревзойденным.

Галина Богдановна Пясецкая надолго полюбила парашютный спорт и за свою богатую спортивную жизнь установила несколько мировых рекордов высотных и затяжных прыжков, дневных и ночных. Длительное время она как тренер передавала свой богатый опыт женской сборной команде страны, да и поныне активно участвует в подготовке спортсменов на общественных началах. Недаром спортсмены называют ее «бабушкой парашютного спорта».

Для организационно-методического руководства многочисленными аэроклубами, которые были созданы во всех крупных городах страны, в марте 1935 года был создан Центральный аэроклуб СССР. В том же году ЦАК был принят в члены Международной авиационной федерации (ФАИ). С 5 марта 1936 года ЦАК получил право регистрировать авиационные рекорды страны, а достижения мирового класса направлять для утверждения в ФАИ.

После трагической гибели выдающегося летчика Валерия Павловича Чкалова, которая произошла 15 декабря 1938 года, постановлением Советского правительства от 27 декабря ЦАК стал называться: Центральный аэроклуб СССР имени В. П. Чкалова.

ЦК ВЛКСМ и Центральный совет Осоавиахима СССР зимой 1935 года ходатайствовали о награждении большой группы парашютистов.

4 мая 1935 года было опубликовано Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Полагаю, что будет любопытно привести дословно ту часть Постановления, в которой перечислены парашютисты, награжденные орденом Ленина, так как обоснования награды характеризуют общее состояние парашютного дела в то время:

«Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет за выдающиеся заслуги в развитии парашютизма, за многократное проявление смелости, отваги, мужества при проведении как обычных, так и затяжных и экспериментальных прыжков с парашютами с различного положения самолета днем и ночью, за установление ряда мировых рекордов — наградить:

Орденом Ленина:

1. Евдокимова Н. А. — инструктора, мастера парашютизма, имеющего 76 прыжков с затяжным раскрытием и дважды установившего мировой рекорд свободного падения с высоты 6900 метров и 8100 метров.

2. Кайтанова К. Ф. — командира отряда, имеющего 165 прыжков, из них большинство экспериментальных, сложных, с различных фигур высшего пилотажа и совершившего первым в СССР прыжок с «мертвой петли».

3. Минова Л. Г. — мастера парашютного и планерного спорта и одного из организаторов парашютизма в стране, отличного летчика-планериста, организовавшего ряд экспериментальных, буксировочных полетов воздушных поездов.

4. Камневу Н. А. — инструктора парашютной станции Центрального аэроклуба, активную парашютистку, установившую в 1934 году мировой рекорд затяжного прыжка для женщин со свободным падением 2750 метров.

5. Федорову В. О. — студентку института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта, установившую в 1935 году мировой женский рекорд высотного парашютного прыжка с высоты 6350 метров в зимних условиях без кислородного прибора.

6. Евсеева В. Н. — командира звена, активного парашютиста-экспериментатора, совершившего прыжок с свободным падением 7050 метров и установившего в 1933 году мировой рекорд затяжного прыжка».

Десять человек, в том числе П. Балашев, М. Забелин и другие, были награждены орденом Красной Звезды. Грамоты ЦИК Союза ССР и ценные подарки получили одиннадцать человек.

После вручения правительственных наград в печати было опубликовано наше письмо, адресованное Центральному Комитету партии и Советскому правительству. Вот выдержки из него:

«Правительство СССР наградило нас, парашютистов и планеристов — осоавиахимовцев, высокой наградой — орденами, грамотами и ценными подарками. Одно чувство владеет сейчас нами: чувство глубокой признательности к руководителям нашей великой социалистической Родины, отметившим нашу работу.

Мы находимся только в начале того пути, который предстоит нам преодолеть для того, чтобы стать настоящими властелинами воздуха. Десятки тысяч юношей и девушек — передовые отряды жизнерадостной советской молодежи — идут вместе с нами по этому пути, овладевая мотором и самолетом, планером и парашютом.

В этот незабываемо радостный для нас день мы даем пролетарскую клятву нашему правительству, нашей великой партии — все свои силы, а если понадобится и жизнь, отдать за защиту нашей прекрасной, с каждым днем расцветающей Родины. Мы обещаем с большевистской настойчивостью и упорством работать над овладением высотами авиационной техники, над передачей нашего опыта новым и новым тысячам энтузиастов советской авиации.

Да здравствует наша великая Родина».

Для того чтобы готовить кадры парашютистов в более высоком темпе, на базе Высшей парашютной школы был организован Всесоюзный парашютный центр Осоавиахима. В его задачу входила подготовка инструкторов-летчиков, которые могли бы не только обучать будущих парашютистов теоретически, но и вывозить их на прыжки. Центр должен был вести также научно-исследовательскую работу по созданию теории и практики парашютного спорта. Начальником центра был назначен широко известный тогда энергичный и инициативный мастер спорта СССР М. Г. Забелин. Начальником штаба центра стал А. А. Белоусов, наш старейший парашютист. Центр много и плодотворно работал над популяризацией прыжков с парашютом.

М. Г. Забелиным еще в 1934 году было написано учебное пособие для школ и строевых частей наших Военно-Воздушных Сил.

1 октября 1936 года звание инструктора парашютного спорта первой категории было присвоено ста восьми слушателям. Курсанты первого набора с успехом участвовали в осенних учениях, проводившихся Московским военным округом. На учении был выброшен крупнейший по тому времени парашютный десант в составе 2200 человек.

Разъехавшись по своим аэроклубам, первые инструкторы-летчики явились организаторами массового парашютного спорта. Всесоюзный парашютный центр в предвоенные годы подготовил несколько сотен квалифицированных специалистов.

Большим событием в истории парашютного спорта явились I Всесоюзные соревнования, которые проходили на Тушинском аэродроме с 6 по 16 августа 1935 года. В соревнованиях участвовало 148 парашютистов, в том числе 20 девушек. Всего — 21 команда из разных городов страны.

В программу соревнований входили прыжки с парашютом на точность приземления, с задержкой раскрытия парашюта и упражнение по военизированной спортивно-парашютной игре. Двенадцать мастеров спорта СССР соревновались по особой, усложненной программе.

Открытие соревнований проходило в торжественной обстановке. Многочисленные толпы москвичей и гостей столицы непрерывным потоком стекались к границам Тушинского аэродрома. Члены правительства, делегаты VII Всемирного Конгресса Коминтерна, среди которых были Георгий Димитров и Вильгельм Пик, располагались на трибунах, оборудованных на плоской крыше здания Центрального аэроклуба. Отсюда хорошо было видно все летное поле. В числе почетных гостей на трибуне был и Глеб Евгеньевич Котельников.

Право открыть соревнования предоставили зачинателю парашютного дела в нашей стране Леониду Григорьевичу Минову. Вслед за ним в кильватерной колонне из пяти самолетов У-2, летящих на разных высотаx, совершили прыжки С. Ефимов, П. Полосухин, С. Щукин, Н. Евдокимов и я. По замыслу эти прыжки должны были, как в диаграмме, показать рост, развитие парашютного дела. Первый парашютист, отделявшийся без задержки раскрытия парашюта, как бы символизировал 1930 год — начало развития парашютизма. Второй парашютист падал 5 секунд, третий — 10, четвертый — 15 и последний — 20 секунд. Наше выступление комментировалось по радио.

После демонстрационных прыжков из самолетов, находящихся в вираже и спирали, выброски различных грузов на специальных парашютах, показа высшего пилотажa на самолетах и планерах состоялся одновременный прыжок семидесяти четырех московских парашютистов из трех самолетов. Спортсмены опускались на летное поле, раскрыв главные и запасные разноцветные купола. Это было весьма эффектное зрелище. В заключение состоялся торжественный парад.

Соревнования прошли организованно, без летных происшествий. Первое место в командном зачете по сумме очков завоевала команда Центрального аэроклуба. В индивидуальном зачете первое место по точности приземления было присуждено спортсменке Гражданского воздушного флота из Ленинграда Марии Крюковой. Спортсменка Центрального аэроклуба Тамара Иванова первенствовала в военизированной игре. Среди мужчин лучшие результаты показали Н. Гладков, В. Дзенов, К. Ершов.

PZL SZD 9 BOCIAN Спортивный планер

Первый планер был построен по проекту Василевского, Затвордницкого и Сандауэра в 1951 году. Облет первого прототипа состоялся 10.03.1952 г., второй прототип был облетан 16.06.1952.

Первый серийный эк...

Антонов РОТ ФРОНТ-5 Спортивный планер

"Рот-Фронт-5" (ОКА-23) - одноместный скоростной паритель и фигурно-буксировочный планер конструкции О. К. Антонова. Построен в 1934 году. Участник X ВПС.

Планер являлся дальнейшим развитие...

Многоцелевой вертолет Bell 206 Ranger

В 1961 г. фирма Bell начала разработку легкого разведывательного и связного вертолета второго поколения по конкурсной программе армии США LOH (Liaison and Observation Helicopter). Вертолеты LOH предна...

На испытаниях ранцевого парашюта. Фото Полтавского музея авиации и космонавтики. Котельников, правее – «Иван Иванович Манекен»

Глеб Евгеньевич Котельников , изобретатель авиационного ранцевого парашюта. Глеб Евгеньевичродился в Петербурге 30 января 1872 года. В 1910 году Котельников под впечатлением от гибели лётчика Л. М. Мациевича занялся разработкой парашюта. До Котельникова лётчики спасались с помощью длинных сложенных «зонтов», закреплённых на самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес самолёта. Поэтому использовали их крайне редко. В декабре 1911 года Котельников попытался зарегистрировать свое изобретение - ранцевый парашют свободного действия в России, однако патент не получил.

Парашют РК-1 (русский, Котельникова, модель первая) был разработан в течение 10 месяцев, и его первое показательное испытание Глеб Евгеньевич произвёл 19 июня 1912 года, - в районе деревни Сализи (ныне - Котельниково). Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на лётчике при помощи подвесной системы; причём конструктивно человек прикреплялся к парашюту в двух точках. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. Сначала 2 июня 1912 года провели испытания с помощью автомобиля. Машину разогнали, и Котельников дёрнул за спусковой ремень. Привязанный за буксировочные крюки парашют мгновенно раскрылся, а его сила торможения передалась на автомобиль, заставив заглохнуть двигатель.

ГРОХОВСКИЙ

Советский конструктор и изобретатель Павел Игнатьевич Гроховский родился 18 марта 1899 года в Вязьме. Он создал первые в мире хлопчатобумажные людские и грузовые парашюты, парашютные системы и автоматические устройства к ним, грузовые контейнеры для воздушно-десантных войск, оригинальные конструкции опытных самолётов; занимался также реактивной артиллерией. Он является автором ряда оригинальных проектов вооружения и военной техники, таких как бронеавтомобиль на воздушной подушке, танк-аэросани или ранний проект ручного противотанкового гранатомёта.

В 1929 году в стране не хватало шелка, из которого в то время шили купола, к тому же отечественная ткань была не такой плотной и прочной, как импортная. Десантникам требовались не совсем такие парашюты, как пилотам. Десантник должен быть готов вступить в бой еще в воздухе, значит, его надо сбрасывать с оружием и боеприпасами. Десантный парашют должен был выдерживать больший вес с учетом полного снаряжения. В то же время он должен быть по возможности дешевым, одноразовым, ведь его, скорее всего, бросят в тылу врага.

В 1930 г. по инициативе Гроховского изготовили образцы парашютов из перкаля - хлопчатобумажного полотна для обтяжки самолетов. Они были не такими прочными, как шелковые, при длительном хранении слеживались, но стоили дешево.

Гроховский также предложил оригинальную идею «авиабуса» - кабины для беспарашютного сбрасывания с бреющего полета. «Авиабус» имел вид короткого и толстого крыла и после сброса должен был немного планировать, а затем катиться на колесах или на лыжах.

П. И. Гроховский демонстрирует десантный парашют Г-1

САВИЦКИЙ

Михаил Алексеевич Савицкий считается инициатором организации производства парашютов в СССР. Савицкий ездил за границу для изучения парашютов различных иностранных фирм. После возвращения Савицкого в СССР в зданиях бывшей ситценабивной фабрики в Тушине был организован парашютный завод. Был создан завод, получивший название завод № 51 НКАП СССР. К концу 1931 года на нём было изготовлено более 5 тыс. парашютов, в том числе 70 специальных десантных ПД-1 конструкции Савицкого.

В 1930-е годы предложению летчика К. Благина Савицким был разработан парашют для десантирования экипажа в количестве шести человек в специальной лодке, а также для одного бойца-десантника. Он был одним из конструкторов первых парашютов отечественного производства - ПЛ-1 (парашют летчик), ПТ-1 (парашют тренировочный). Вместе с И. Л. Глушковым Савицкий разработал гондольный парашют для стратостата «СССР-1 бис».

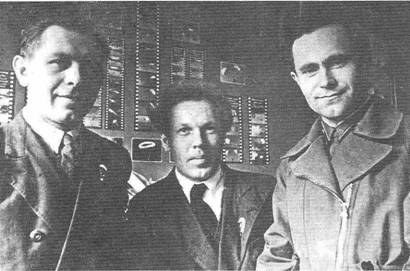

Л.Г.Минов (справа) и М.А.Савицкий в 1960 г.

САВВИЧЕВ

Леонид Владимирович Саввичев является создателем прибора для парашюта ПАС-1 (прибор анероидный Савичева), который позволял автоматически раскрывать парашют. ПАС-1 поступил на вооружение армии в 1940 году. Прибор предохранял от редких, но возможных ошибок летчика. Например, летчик мог ошибиться и выбросить парашютиста с меньшей высоты. Если вести отсчет по секундомеру, в случае ошибки с высотой парашют можно не успеть даже раскрыть. ПАС-1 автоматически раскрывал парашют на безопасной высоте.

После Великой отечественной войны Саввичев совместно с конструкторами братьями Дорониными сконструировал новый прибор, в котором были объединены часовой механизм и анероид, что сыграло большую роль в развитии советского парашютизма.

ЛОБАНОВ

Николай Александрович Лобанов известен тем, что он сконструировал первый советский парашют с квадратным куполом. Его испытал один из старейших парашютистов Советского Союза Николай Остряков. Лобанов руководил многими разработками парашютно-десантных средств для авиационной и космической техники. После первого прыжка Острякова с квадратным парашютом понадобилось примерно пять лет, прежде чем наиболее совершенный из всех предвоенных парашютов летчика ПЛ-З поступил в серийное производство.

Конструкторы советских парашютов. Справа налево: Н.А. Лобанов, И.Л.Глушков и Ф.Д.Ткачев

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Ph от температуры

- Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание

- Храм святой великомученицы екатерины в риме

- Численность последователей основных религий и неверующих

- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек

- Какие меры относились к политике военного коммунизма

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter