«Малая Земля» Мысхако

Легендарная " Малая земля ".

Десант в 1943 году захватил и удерживал этот плацдарм.

Практически все экскурсионные маршруты по Новороссийску не обходят вниманием мемориальный комплекс на " Малой земле ". Комплекс воздвигнут в память о легендарном десанте осуществлённом в ночь на 4 февраля 1943 года в районе Станички и Мысхако.

На начало 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. проходила на восточном берегу Цемесской бухты в районе цементного завода. Далее цементного завода враг не смог продвинуться вдоль берега Чёрного моря. Фронт стабилизировался тут до середины сентября 1943 г., когда был освобождён Новороссийск. Ныне на месте линии фронта сооружены памятники, а здание разрушенного клуба цементного завода оставлено в руинах. Этот клуб был построен к июню 1941 года и его открытию помешало начало войны 22 июня. Все эти следы войны находятся вдоль дороги ведущей вдоль моря и видны проезжающим на курорты Геленджика.

В ту ночь, после долгой подготовки, была осуществлена десантная операция с целью освобождения Новороссийска.В основном, формировался десант в Геленджике. Основной десант высаживался в районе Южной Озерейки. В том десанте принимали участие большие силы и даже танки (Light tank M3 американского производства, называемый "Стюарт"). Однако плохая погода и несогласованность действий не позволили оказать помощь десанту и он закончился неудачей. Например, из-за волнения и огня противника баржи с танками не смогли нормально причалить и полностью выгрузить груз. Не с лучшей стороны показало себя командование Черноморского флота. Флот не смог оказать десанту необходимой помощи. Конечно, штормовая погода не способствовала действиям флота, но и просчёты командования имели место. Многие исследователи замечают, что командование флота очень боялось использовать корабельный состав в боевых действиях из-за страха потери кораблей. Поэтому наиболее сильные единицы флота редко участвовали в боевых действиях. Позже, командующий Черноморским флотом Октябрьский был отправлен командовать Амурской военной флотилией, что иначе чем ссылкой нельзя было считать.

А вот другой десант имел успех. Под командованием майора , используя дымовую завесу, с высадилось 275 бойцов с лёгким вооружением в районе Станички, у Суджукской косы. Первоначально это должен был быть ложный десант, но именно он имел успех и стал основным. Участвовали в десанте добровольцы, которые прошли достаточную подготовку. Более месяца тренировались десантники, изучали различное вооружение. В час ночи катера 4-го дивизиона сторожевых катеров были готовы высадить десант. Десять минут длилась артподготовка, по участку между мысом Любви и Суджукской косой, и началась высадка. Быстрота и натиск позволили быстро выбить противника с берега, захватить оружие врага и обеспечить высадку подкрепления. Потери при высадке десанта Куникова были минимальны для такой операции и составили несколько человек убитыми и ранеными. Надо отметить, что оборону держали немецкие части совместно с румынскими и румыны были более лёгким противником. Собравшись с силами противник отчаянно пытался сбросить десант в море, но десантники смогли сохранить позиции. Опешивший от натиска враг оставил на берегу артиллерийские орудия с боезапасом, что обеспечило десант артиллерией.С моря десант поддерживал огнём реактивной артиллерии тральщик (КАТЩ-606) "Скумбрия". Это был мобилизованный рыбацкий сейнер, с экипажем из бывших рыбаков под командованием главного старшины В.С.Жолудева, на котором смонтировали 12 8-ми зарядных 82-мм реактивных установок. Тихоходный тральщик с реактивным вооружением с трудом выделили для отвлекающей операции. Дымовую завесу ставили два торпедных катера. При высадки один из катеров был потоплен огнём врага и экипаж присоединился к десанту. Остальные катера вернулись в Геленджик за второй партией десантников. Близилось утро и надо было спешить, а кроме того сильно поднималось волнение моря. К утру в Станичке было высажено 870 бойцов и командиров. В восьмом часу утра катера ушли из Цемесской бухты, прикрываясь дымовыми завесами. Флагманский катер командира дивизиона вернулся в Геленджик последним. Позже на этот плацдарм пробились оставшиеся силы основного десанта (некоторые источники называют цифру всего в пять человек). Используя подкрепления, плацдарм удалось существенно расширить. К 10 февраля десант занял населённый пункт Мысхако и несколько кварталов Новороссийска. Однако, существенно осложняло положение десанта то, что все господствующие высоты занимал противник и позиции десанта были, как на ладони, что вело к большим потерям. Десантники вынуждены были постоянно вгрызаться в скальный грунт побережья.

Надо отметить, что существенную поддержку десанту оказывали стационарные , которые находились на противоположном берегу Цемесской бухты, недалеко от линии фронта. Одна из этих , которой командовал капитан А.Зубков, ныне является мемориалом и филиалом историко-краеведческого в Геленджике. Помогала защитникам плацдарма и авиация. Именно в этом месте использовались ночные лёгкие бомбардировщики (У-2) 46-го Гвардейского авиационного полка,где служили девушки. Позже воздушные столкновения над плацдармом вылились в воздушную битву за господство в воздухе над небом Кубани. Ближайший аэродром, с которого оказывали помощь десанту, находился в Геленджике недалеко от нынешнего аэропорта, но ближе к горам. Сейчас там стоит скромный памятник лётчикам.

И хотя задача по освобождению Новороссийска десантом выполнена не была, плацдарм сохранялся до сентября 1943, когда он всё же сыграл свою роль в освобождении Новороссийска. Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название " Малая земля ". Командир десанта майор Цезарь Куников вскоре после высадки был ранен и вывезен в Геленджик, где умер от ран. За мужество и отвагу Куникову Цезарю Львовичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас его именем назван .

Широко известна " Малая земля " стала благодаря , который в 1943 году был начальником политотдела 18-й армии в звании полковника и по долгу службы ему приходилось бывать на плацдарме. Большим тиражом были выпущены воспоминания Л.И.Брежнева о боях на берегах Чёрного моря. Хотя при жизни Брежнева его воспоминания распространялись очень усердно, что вызывало некоторое отторжение, но фактически это была первая масштабная публикация о подвиге малоземельцев.

Что касается личного участия полковника Л.И.Брежнева в боевых действиях, то в атаку он не ходил, исходя из должности. Но, мало кому известно, что будущий руководитель Советского Союза при следовании на Малую землю был сильно контужен при артобстреле и чудом выжил очутившись в море. Именно от этой контузии у него были дефекты речи над которыми потешались недалёкие юмористы, да и не только юмористы.

Тут можно Речь Л.И. Брежнева в Новороссийске на торжественных мероприятиях по случаю присвоения городу Новороссийску звания города-героя. Новороссийск город-герой с 14 сентября 1973 года.

К концу 70-х начинается возведение на месте плацдарма памятника. Памятник стилизован под катер высаживающий десант. Внутри памятника находится помещение, где размещена небольшая экспозиция. Наименования воинских частей и имена героев выбиты на стенах мемориала. Памятник открыт в 1982 г. Мемориальная стелла была сооружена ранее.

Тот факт, что подвиг героев "Малой земли" стал известен многим намного позже окончания войны и благодаря руководителю государства того времени, нисколько не умоляет героизма тех кто под огнём высаживался в ледяной воде. Про подвиг "Брестской крепости" страна тоже узнала через много лет после окончания войны. В перестроечные и следующие года появлялись публикации, которые связывали известность и героизм боёв на "Малой земле" только с именем Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Да, возможно, что без протекции не обошлось при строительстве памятника, но это не умоляет , которые сражались и умирали за победу над врагом на маленьком клочке земли прижатом к морю. Пусть этот плацдарм не был стратегическим направлением в ходе войны, но невозможно вырвать из истории героические действия десантников. Из маленьких побед ковалась одна, общая победа. "Малая земля" является заметной страницей в битве за Кавказ и Чёрное море. Кроме всего, десант под Новороссийском планировался во время проведения операции по ликвидации окружённой в Сталинграде группировки Паулюса. При разработке десантной операции судьба Паулюса была ещё не решена, а десант должен был сковать действия немцев. Разгром окружённой группировки в Сталинграде закончился лишь 2 февраля 1943 года. После поражения немцев под Сталинградом было стремление развить успех.

На снимке виден остов товарного вагона. Во времена войны в этих местах были остановлены немецкие и румынские войска. На тупиковой станции Новороссийска тогда скопилось много вагонов. Один из них, оказавшийся на линии фронта сохранён, как памятник. На остове вагона видно множество попаданий из различного вида оружия.

В Новороссийске происходило, на протяжении его истории, много событий. Память о них сохраняется во многих местах города.

«Малая Земля» в Новороссийске

Памятник-ансамбль «Малая земля» находится на берегу Черного моря в Цемесской бухте Новороссийска. Памятник является частью мемориального комплекса посвященного «Героям гражданской и Великой Отечественной войн».

Клятва десантников

В апреле 1943 года советские войска вели ожесточенные бои под Новороссийском. Отвоеванный высадившимися бойцами десанта у врага клочок земли назвали Малой землей. Десантникам удалось закрепиться и расширить плацдарм, фактически вгрызаясь в землю. Понимая важность этого клина, вбитого в стену обороны фашистов, ставка приказала отстоять рубеж любой ценой.

В географическом смысле «Малой Земли» не существует, это название появилось благодаря клятве десантников, защищавших эту территорию:

«...Отвоеванный нами от врага клочок земли под городом Новороссийском мы назвали Малой землей. Она хоть и мала, но это земля наша, советская, она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим... Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины, клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть их силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую землю в большую могилу для гитлеровцев».

Видео

Фотографии

Плацдарм на берегу Цемесской бухты

Двести пятьдесят бойцов отряда морской пехоты во главе с майором Ц. Л. Куниковым высадились в районе «Станички», захватили небольшой плацдарм на берегу Цемесской бухты. Вскоре сюда были переброшены еще три группы морских пехотинцев. 5 февраля было принято решение направить в Станичку основные силы десанта.

Десантникам удалось закрепиться и расширить плацдарм, фактически вгрызаясь в землю. Понимая важность этого клина, вбитого в стену обороны фашистов, ставка приказала отстоять рубеж любой ценой.

За два месяца тяжелейших боев удалось немного расширить захваченную десантниками Куникова землю в районе Станички-Мысхако. Однако протяженность этого участка все равно не превышала 8 км с запада на восток и 6 км с севера на юг. Общее число защитников «Малой Земли» было доведено до 17000 человек, сюда же удалось переправить несколько легких танков Т-60.

В составе 18-й армии образовалось новое объединение — десантная группа войск под руководством генерала Гречкина. Именно этим частям предстояло отстоять «Малую Землю» любой ценой. Все господствующие высоты были в руках немецких войск, плацдарм хорошо простреливался. Залогом успешной обороны могли быть только масштабные саперно-инженерные работы. Под руководством инженер-капитана Турбаевского К.И. вся занятая территория была изрыта траншеями, в том числе в скальном грунте, оборудовано 230 скрытых наблюдательных пунктов и более 500 огневых точек, созданы подземные склады. Командный пункт находился в скальном убежище на глубине шести метров.

Героизм наших солдат, слаженные действия авиации, флота и сухопутных частей позволили сохранить этот важный плацдарм. Оборона продлилась еще долгих 3 месяца, но врагу так и не удалось сломить десантников. Выстояв, они выполнили клятву, данную еще 5 февраля.

История

Предыстория

Обстановка на южной части советско-германского фронта в начале 1943 года складывалась следующим образом:

- советские войска завершали ликвидацию армии Паулюса под Сталинградом ;

- шло наступление советских войск на Ростов и Донбасс ;

- на Кавказе готовилась наступательная операция на майкопском направлении силами Черноморской группы (18, 46, 47, 56 армии) под командованием генерала Петрова.

11 января 1943 года план был утверждён. По приказу Ставки, его реализация должна была начаться немедленно, поэтому реализация плана «Горы» началась уже на следующий день. Наступление проходило тяжело, но в этой части увенчалось успехом: к 23 января была прорвана оборона немцев южнее Краснодара, и путь вывода немецких войск с Северного Кавказа был отрезан. В ходе боёв, продолжавшихся до начала февраля, советские войска вышли к Азовскому морю и взяли Майкоп . Наступило время для начала морской фазы операции .

Подготовка

Нужно отметить, что ещё с ноября 1942 года, вне связи с планом «Море», разрабатывался план десантной операции в районе Новороссийска. Места и порядок проведения операции были определены: основной десант высаживался с кораблей в районе Южной Озерейки, отвлекающий - в районе Станички. Второй десант должен был дезориентировать противника, создав впечатление десантной операции на широком фронте.

С ноября 1942 года шла подготовка войск: проводились регулярные тренировки, в ходе которых отрабатывалась высадка с техникой на необорудованный берег и взаимодействие десанта с кораблями огневой поддержки.

Основная группа десанта под командованием полковника Гордеева состояла из 83-й и 255-й бригад морской пехоты, 165-й стрелковой бригады, отдельного фронтового авиадесантного полка, отдельного пулемётного батальона, 563-го танкового батальона, 29-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Вспомогательный десант под командованием майора Куникова состоял из 275 бойцов морской пехоты без тяжёлого вооружения.

План предусматривал высадку десанта сразу после прорыва фронта под Новороссийском силами 47-й армии Черноморской группы. Десант должен был высадиться под прикрытием огня кораблей поддержки и авиационной бомбардировки, подавить сопротивление противника на берегу, соединиться с высадившимися воздушными десантниками, после чего прорваться к Новороссийску, соединиться с основными силами, обеспечить блокирование и последующий захват города.

Можно отметить, что предварительная подготовка личного состава и отработка собственно действий десанта была проведена вполне качественно. Однако, как показали последующие трагические события, организация доставки десанта, согласования действий различных участвующих в операции формирований оказались недостаточно отработанными. Так, например, десантные группы находились в трёх разных портах, что не могло не создать дополнительные сложности с синхронной доставкой их в точки десантирования. Средства десантирования двигались к точке высадки своим ходом, соответственно, группа кораблей десанта была вынуждена равняться в своём движении по самым тихоходным из них.

Начало операции

Оборона Малой земли

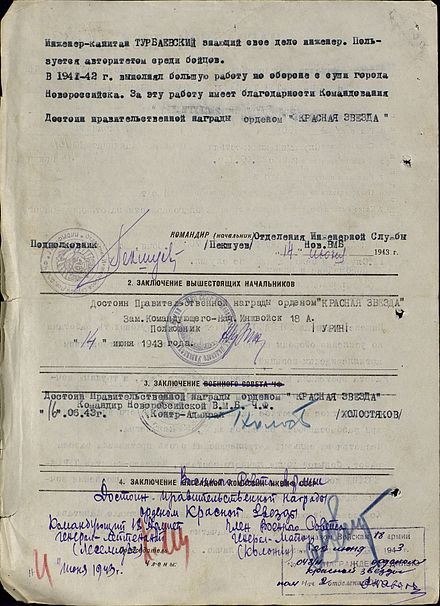

Наградной лист Турбаевского К.И., руководителя работ по усилению обороны побережья и устройства артиллерийских позиций на Малой земле. Надпись «...Медалью «Золотая Звезда» была стёрта и перебита на «...Орденом «Красная Звезда».

Наградной лист (обратная сторона) Турбаевского К.И. Хорошо видно, что надпись «...медалью «Золотая Звезда» была стёрта и перебита на «...орденом «Красная Звезда».

Передовой отряд отвлекающего десанта, высадившись в районе Станички, быстрыми и решительными действиями обеспечил захват и удержание участка береговой полосы шириной в несколько километров. В течение ночи 4 февраля высадилось ещё два отряда десантников, таким образом, днём 4 февраля на пятачке оборонялось уже более 800 человек. Немцы оперативно отреагировали на высадку, по десанту вёлся непрерывный артиллерийский огонь, наносились бомбовые удары, было предпринято несколько попыток контратаковать и сбросить десант в море, но в первые сутки плацдарм удалось удержать. После того, как советское командование убедилось в провале основного десанта, началась переброска войск на захваченный плацдарм. В течение пяти ночей на берег были высажены две бригады морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк, доставлено несколько сотен тонн снаряжения. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч, позже на плацдарме высадилось ещё пять партизанских отрядов.

Промедление с переносом основного места десантирования позволило немцам блокировать десант и сделало невозможным наступление на Новороссийск. Однако командование приняло решение удерживать захваченный плацдарм, чтобы использовать его впоследствии, в более благоприятных условиях. Малая земля рассматривалась как ключ к освобождению Таманского полуострова.

Обороняющиеся находились в крайне невыгодных условиях, на открытой, отлично простреливающейся местности, в то время как противник владел всеми окружающими высотами. Поэтому оборона была возможна только за счёт проведения огромных по масштабу сапёрных работ, которыми руководил инженер-капитан Турбаевский Кирилл Иванович: вся занятая территория была изрыта траншеями, в том числе в скальном грунте, было оборудовано 230 скрытых наблюдательных пунктов и более 500 огневых точек, созданы подземные склады, командный пункт находился в скальном убежище на глубине шести метров. Доставка грузов и пополнения была по очевидным причинам затруднена, так что защитники Малой земли постоянно испытывали трудности со снабжением, в том числе боеприпасами и продовольствием. По свидетельству Брежнева, целые подразделения посылали в лес собирать дикий чеснок.

17 апреля противник предпринял попытку ликвидировать плацдарм. Для этого была создана ударная группа войск численностью 27 тысяч человек под командованием Ветцеля. Наступление велось при поддержке авиации и тяжёлой артиллерии, бомбардировка велась практически непрерывно, авиация противника имела подавляющее численное превосходство. На море действовала специально созданная группа «Бокс», в которую входили торпедные катера и подводные лодки, на неё возлагалась задача перерезания коммуникаций и уничтожения отступающих советских войск. В непрерывных атаках и бомбардировках прошло трое суток, тем не менее, плацдарм удержался. Желая во что бы то ни стало сохранить Малую землю, командование выделило из резерва Ставки три авиационных корпуса, обеспечивших превосходство в воздухе и нанесение бомбовых ударов по немецким позициям. Авиации удалось уничтожить два немецких аэродрома, после чего интенсивность бомбардировок Малой земли сразу же снизилась.

Бои на Малой земле продолжались ещё три с половиной месяца. 9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой плацдарм в районе Станички сыграл свою роль - с него наступала одна из трёх групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны Малой земли, которая продлилась 225 дней.

Музеи и памятники

Изначально оборона Малой земли рассматривалась в советской военной истории как один из безусловно героических и заслуживающих внимания, но всё же вполне рядовых эпизодов Великой Отечественной войны.

В 1970-х годах начался процесс постепенного повышения роли этого эпизода, связанный с именем Леонида Ильича Брежнева , который в годы войны, будучи армейским политработником, в воинском звании полковника воевал на Малой земле. Л. И. Брежнев опубликовал часть мемуаров, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, под названием «Малая земля » .

По воспоминаниям Турбаевского К.И., руководителя работ по усилению обороны побережья и устройства артиллерийских позиций на Малой земле, когда они с матросами встречали на пирсе делегацию политотдела, прибывшую на сейнере, неожиданно начался налёт вражеской авиации. Гости, и в первую очередь полковник Брежнев Л.И., не стали дожидаться разрывов бомб и дружно попрыгали в воду. Встречавшие их офицеры и матросы сначала затушили упавшие зажигательные бомбы и освободили проход к пирсу от мин, а затем баграми стали вылавливать из воды барахтавшихся членов делегации. По словам Турбаевского К.И., во время налёта никто не пострадал и сознания Брежнев Л.И. не терял, и именно он, вытащенный из воды, похвалил их, пытаясь сгладить неловкость от возникшей среди политработников паники: «Молодцы моряки!» Википедия

Максим Кустов

Для нынешнего молодого поколения словосочетание «Малая земля» ничего говорит. А в семидесятые-восьмидесятые годы прошедшего столетия, не было в Советском Союзе человека, не слыхавшего о Малой земле. Школьники писали сочинения, газеты, журналы и телевидение сообщали все новые и новые подробности боев, происходивших в 1943 году в Новороссийске. Именем Цезаря Куникова, командира отряда морских десантников, захватившего плацдарм, называли кинотеатры и школы, корабли и пионерские отряды.

А Леню вы там не встречали?

Повышенное внимание к этому эпизоду войны объяснить было нетрудно – полковник Леонид Брежнев был начальником политуправления 18-й армии, части которой вслед за морскими пехотинцами высадились на и в самом деле очень небольшой участок побережья - меньше тридцати квадратных километров. Вообще-то главный удар наносился в районе Южной Озерейки, на расстоянии приблизительно тридцати километров от будущей Малой земли. Но помешал шторм, задержавший выход судов, позже прибыли на исходные рубежи и сухопутные части. Южноозерейковский десант закончился кровавой неудачей.

А вот вспомогательный десант в Новороссийске удался полностью. Позже Брежнев так опишет происшедшее: «Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристрелянной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы «катюши» (впервые в практике войны на тральщике «Скумбрия» была смонтирована реактивная установка). Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину». Так началась 225-дневная история боев за Малую землю…

Как это часто бывало в советской истории, сверхусилия пропагандистского аппарата по популяризации этого эпизода войны дали результат, прямо противоположный задуманному. Как говорится, заставь дурака Богу молиться… В общественном сознании словосочетание «Малая земля» быстро приобрело анекдотическое наполнение. Появился и фирменный «малоземельский» анекдот: «Сталин звонит Жукову и спрашивает: где вы с Рокоссовским собираетесь наступать? Жуков отвечает - вот дозвонимся на Малую землю полковнику Брежневу, посоветуемся с ним, тогда и решим». Дело доходило до того, что ветераны сражения за Новороссийск иногда стеснялись сказать, где именно они воевали. Очень уж не хотелось нарваться на издевательский вопрос типа: «А Леню вы там не встречали»? Бои на Малой земле в народе стали восприниматься как совершенно незначительные, едва ли не выдуманные

У немцев полная неразбериха

Между тем, с точки зрения противника, они такими отнюдь не выглядели. А ведь врагу в таких случаях виднее. Исследователь Пауль Карель в своей книге «Восточный фронт. Выжженная земля» так описал советский десант:

«Майор Куников высадился у Станички. При первых лучах восходящего солнца его небольшая флотилия вошла в Цемесскую бухту. Мимо корабельных орудий. Мимо грозных 88-миллиметровых пушек, установленных на голом холме в трехстах метрах над входом в бухту. С немецкой стороны не последовало ни единого выстрела».

Почему же немцы не стреляли? Разбираться с этим пришлось трибуналу, перед которым предстал офицер, командовавший немецкими артиллеристами. «Я хорошо видел корабли. Но тревоги не было, и я не мог знать, свои это или нет», - заявил обвиняемый. Потом, после того как с судов был открыт заградительный огонь, немецкая артиллерия просто осталась без связи.

Особенно осложнило положение немцев то обстоятельство, что пехотное прикрытие пушек и береговой полосы было доверено румынам.

«Прикрывающие берег отряды 10-й румынской пехотной дивизии были полностью деморализованы мощным артиллерийским огнем русских, и, как только перед их разрушенными оборонительными сооружениями появился первый советский солдат, румыны побежали, не выпустив ни одной пули», - свидетельствовали потом уцелевшие немцы. По мнению Кареля, у немцев «все шло не так… Царила полная неразбериха. Никто не знал, что произошло… Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвященных складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия. Абсолютное незнание ситуации лишало немецкое командование твердости».

Вообще-то такое описание действий советской стороны не характерно для книги Кареля. Чаще в ней говорится о неподготовленных атаках, о массовой гибели красноармейцев. Увы, зачастую это соответствовало действительности. На Малой земле все было по-другому – неразбериха происходит у немцев, советские войска демонстрируют высокий профессионализм. Немецкий историк даже написал о том, что первая группа десантников вообще не понесла никаких потерь. Здесь он ошибся – потери были, но для такой операции минимальные.

Чем же можно объяснить успех первого десанта? Традиционным бесстрашием морской пехоты? Но одного этого было мало. При всем мужестве пехотинцев в тельняшках не один советский десант утонул в крови.

Дело было в том, что командование Черноморского флота, готовясь к высадке, наконец-то учло трагические уроки 1941-1942 годов. Командиру десантников майору Цезарю Куникову дали право отбора лучших бойцов и двадцать пять суток на их подготовку. Основу отряда составили морские пехотинцы с таким послужным списком, который говорил сам за себя. Здесь были защитники Одессы и Севастополя, участники феодосийского и керченского десантов, боев на Тамани и в Новороссийске. И двадцать пять «тренировочных» суток были потрачены не зря. Петр Межерицкий, автор книги о Цезаре Куникове, позже напишет: «Весь личный состав отряда, включая и самого командира, готовился к высадке по программе, в которую попросту нечего было добавить. Дни и ночи были заполнены напряженными тренировками. Ночью, в самый глухой ее час, можно было услышать грозное матросское «ура» - в тот миг, когда во главе с Куниковым его люди, подойдя на катерах к мелководью, в полной амуниции бросались в студеную январскую воду - по пояс, по шею, иногда с головой.

Для учебных высадок Куников выбирал такие места, где берег был круче, а дно усеяно камнями и обломками скал: дескать, на песочке будет легче... Все без исключения участники десанта тренировались в стрельбе по звуку, в скалолазании, в метании гранат из любого положения. Учились быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе трофейное, метанию ножей. Каждый должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей…

Возле группы бойцов, которые бывало в минуту отдыха мирно покуривали в отведенном месте, вдруг падала учебная граната. Вмиг они должны были упасть наземь, головой от гранаты, а ближайший к ней, кому при взрыве не было бы спасения, должен был молниеносно подхватить ее и выбросить подальше, притом в ту сторону, откуда она прилетела».

Если бы всегда наших бойцов так готовили в годы Великой Отечественной. Если бы такая тренировка была у солдат и офицеров 131-й Майкопской бригады, в новогоднюю ночь 1995 года умиравших в Грозном

Маршал полковнику не указ

Но как же все-таки сумели советские пропагандисты Малую землю, пример и мужества, и воинского профессионализма, сделать в семидесятые годы общесоюзным посмешищем? Анекдоты про нее пользовались не меньшей популярностью, чем про Штирлица, Чапаева и Рабиновича.

Собственно, первый анекдот из этой серии опубликовал сам Леонид Ильич, или те, кто за него писал «Малую землю»:

Итак, маршал, первый заместитель Верховного жаждет встретиться с полковником и узнать его «точку зрения». А тот счел, что командующий армией и член Военного совета как-нибудь и без него сумеют объяснить Жукову ситуацию.

Можно себе представить, что говорили фронтовики по этому поводу. Полковник имеет наглость думать о том, стоит ли ему встречаться с маршалом.

Вместе с потерей остатков уважения к Генеральному секретарю терялось и уважение к массовому подвигу тех, кто сражался и умирал на Малой земле. А заодно и к самому понятию патриотизма.

Ц. Л. Куникова в ночь на 4 февраля 1943 года . Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября освобождением Новороссийска. За мужество и отвагу 21 воин был удостоен высшей степени отличия СССР , высшего звания - Герой Советского Союза .Энциклопедичный YouTube

1 / 1

Марш/Песня «Малая земля»

Субтитры

История

Предыстория

Обстановка на южной части советско-германского фронта в начале 1943 года складывалась следующим образом:

- советские войска завершали ликвидацию армии Паулюса под Сталинградом ;

- шло наступление советских войск на Ростов и Донбасс ;

- на Кавказе готовилась наступательная операция на майкопском направлении силами Черноморской группы ( , , , армии) под командованием генерала Петрова.

11 января 1943 года план был утверждён. По приказу Ставки, его реализация должна была начаться немедленно, поэтому реализация плана «Горы» началась уже на следующий день. Наступление проходило тяжело, но в этой части увенчалось успехом: к 23 января была прорвана оборона немцев южнее Краснодара, и путь вывода немецких войск с Северного Кавказа был отрезан. В ходе боёв , продолжавшихся до начала февраля, советские войска вышли к Азовскому морю и взяли Майкоп . Наступило время для начала морской фазы операции .

Подготовка

Нужно отметить, что ещё с ноября 1942 года, вне связи с планом «Море», разрабатывался план десантной операции в районе Новороссийска. Места и порядок проведения операции были определены: основной десант высаживался с кораблей в районе Южной Озерейки, отвлекающий - в районе Станички. Второй десант должен был дезориентировать противника, создав впечатление десантной операции на широком фронте.

С ноября 1942 года шла подготовка войск: проводились регулярные тренировки, в ходе которых отрабатывалась высадка с техникой на необорудованный берег и взаимодействие десанта с кораблями огневой поддержки.

Основная группа десанта под командованием полковника Гордеева состояла из 83-й и 255-й бригад морской пехоты, 165-й стрелковой бригады, отдельного фронтового авиадесантного полка, отдельного пулемётного батальона, 563-го танкового батальона, 29-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Вспомогательный десант под командованием майора Куникова состоял из 275 бойцов морской пехоты без тяжёлого вооружения.

План предусматривал высадку десанта сразу после прорыва фронта под Новороссийском силами 47-й армии Черноморской группы. Десант должен был высадиться под прикрытием огня кораблей поддержки и авиационной бомбардировки, подавить сопротивление противника на берегу, соединиться с высадившимися воздушными десантниками, после чего прорваться к Новороссийску, соединиться с основными силами, обеспечить блокирование и последующий захват города.

Можно отметить, что предварительная подготовка личного состава и отработка собственно действий десанта была проведена вполне качественно. Однако, как показали последующие трагические события, организация доставки десанта, согласования действий различных участвующих в операции формирований оказались недостаточно отработанными. Так, например, десантные группы находились в трёх разных портах, что не могло не создать дополнительные сложности с синхронной доставкой их в точки десантирования. Средства десантирования двигались к точке высадки своим ходом, соответственно, группа кораблей десанта была вынуждена равняться в своём движении по самым тихоходным из них.

Начало операции

Оборона Малой земли

Передовой отряд отвлекающего десанта, высадившись в районе Станички, быстрыми и решительными действиями обеспечил захват и удержание участка береговой полосы шириной в несколько километров. В течение ночи 4 февраля высадилось ещё два отряда десантников, таким образом, днём 4 февраля на пятачке оборонялось уже более 800 человек. Немцы оперативно отреагировали на высадку, по десанту вёлся непрерывный артиллерийский огонь, наносились бомбовые удары, было предпринято несколько попыток контратаковать и сбросить десант в море, но в первые сутки плацдарм удалось удержать. После того, как советское командование убедилось в провале основного десанта, началась переброска войск на захваченный плацдарм. В течение пяти ночей на берег были высажены две бригады морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк, доставлено несколько сотен тонн снаряжения . Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч, позже на плацдарме высадилось ещё пять партизанских отрядов.

Промедление с переносом основного места десантирования позволило немцам блокировать десант и сделало невозможным наступление на Новороссийск. Однако командование приняло решение удерживать захваченный плацдарм, чтобы использовать его впоследствии, в более благоприятных условиях. Малая земля рассматривалась как ключ к освобождению Таманского полуострова.

Обороняющиеся находились в крайне невыгодных условиях, на открытой, отлично простреливающейся местности, в то время как противник владел всеми окружающими высотами. Поэтому оборона была возможна только за счёт проведения огромных по масштабу сапёрных

17 апреля противник предпринял попытку ликвидировать плацдарм. Для этого была создана ударная группа войск численностью 27 тысяч человек под командованием Ветцеля. Наступление велось при поддержке авиации и тяжёлой артиллерии, бомбардировка велась практически непрерывно, авиация противника имела подавляющее численное превосходство. На море действовала специально созданная группа «Бокс», в которую входили торпедные катера и подводные лодки, на неё возлагалась задача перерезания коммуникаций и уничтожения отступающих советских войск. В непрерывных атаках и бомбардировках прошло трое суток, тем не менее, плацдарм удержался. Желая во что бы то ни стало сохранить Малую землю, командование выделило из резерва Ставки три авиационных корпуса, обеспечивших превосходство в воздухе и нанесение бомбовых ударов по немецким позициям. Авиации удалось уничтожить два немецких аэродрома , после чего интенсивность бомбардировок Малой земли сразу же снизилась.

Бои на Малой земле продолжались ещё три с половиной месяца. 9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой плацдарм в районе Станички сыграл свою роль - с него наступала одна из трёх групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны Малой земли, которая продлилась 225 дней.

- Отечественной войны 2 степени

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

- Манная каша на молоке: пропорции и рецепты приготовления Манная каша 1 порция

- Суп-пюре из брокколи с сыром Рецепт крем супа из брокколи с сыром

- Гороскоп: характеристика Девы, рождённой в год Петуха

- Причины выброса токсичных веществ Несгораемые углеводороды и сажа

- Современный этап развития человечества

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter