Какая дивизия первая вошла в афган. Боевое применение: афганистан

На основании приказа Ставки Верховного главнокомандования от 18 декабря 1944 года на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии начала формироваться 103-я гвардейская стрелковая дивизия.

Формирование дивизии проходило в г. Быхове Могилёвской области. Сюда дивизия прибыла из прежнего места дислокации – г. Тейково Ивановской области. Почти все офицеры дивизии имели значительный боевой опыт. Многие из них десантировались в тыл немцев в сентябре 1943 года в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады, обеспечивая нашим войскам форсирование Днепра.

К началу января 1945 года части дивизии были полностью укомплектованы личным составом, оружием, боевой техникой (днём рождения 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии принято считать 1 января 1945 года).

15 января 1945 года дивизия погрузилась в железнодорожные эшелоны и отправилась на запад. Участвовала в боевых действиях в районе озера Балатон в ходе Венской наступательной операции. 1 мая личному составу был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года о награждении дивизии орденами Красного Знамени и Кутузова 2-й степени. 317-й и 324-й гвардейские стрелковые полки дивизии награждались орденами Александра Невского, а 322-й гвардейский стрелковый полк – орденом Кутузова 2-й степени. 12 мая части дивизии вступили в чехословацкий город Тржебонь, в окрестностях которого и расположились лагерем, приступив к плановой боевой подготовке. На этом участие дивизии в боях против фашизма было закончено. За всё время боевых действий дивизия уничтожила более 10 тысяч гитлеровцев, захватила в плен около 6 тысяч солдат и офицеров. За проявленный героизм 3521 военнослужащий дивизии был награждён орденами и медалями, а пятерым гвардейцам присвоены звания Героя Советского Союза.

После Победы к 9 мая 1945 года дивизия сосредоточилась вблизи города Сегед (Венгрия), где находилась до конца года. К 10 февраля 1946 года она прибыла на место новой дислокации в лагерь Сельцы Рязанской области.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 3 июня 1946 года дивизия была переформирована в 103-ю гвардейскую Краснознамённую ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантную и состояла из управления дивизии, 317-го гвардейского ордена Александра Невского парашютно-десантного полка, 322-го гвардейского ордена Кутузова 2-й степени парашютно-десантного полка, 39-го гвардейского Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени парашютно-десантного полка, 15-го гвардейского артиллерийского полка, частей и подразделений обеспечения.

С 5 августа 1946 года личный состав приступил к боевой подготовке по плану Воздушно-десантных войск. Вскоре дивизия была передислоцирована в город Полоцк.

В 1955 – 1956 годах была расформирована 114-я гвардейская Венская Краснознамённая воздушно-десантная дивизия, которая дислоцировалась в районе станции Боровуха Полоцкого района. Два её полка – 350-й гвардейский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени парашютно-десантный полк и 357-й гвардейский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени парашютно-десантный полк – вошли в состав 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 322-й гвардейский ордена Кутузова 2-й степени парашютно-десантный полк и 39-й гвардейский Краснознамённый ордена Суворова 2-й степени парашютно-десантный полк, до того входившие в состав 103-й воздушно-десантной дивизии, также были расформированы.

К этому времени части дивизии расположились в городах Витебск, Боровуха. С первых дней формирования личный состав дивизии активно включился в боевую учёбу. На стрельбищах, полях учений настойчиво оттачивалось боевое мастерство десантников. Высокие морально-боевые качества проявили воины соединения в 1959 году, когда личный состав принимал участие в государственных испытаниях нового военно-транспортного самолёта Ан-12 и войсковых испытаниях нового парашюта Д-1/8.

В 1962 году воины-десантники освоили парашютные прыжки вслед за десантируемой техникой. В этом же году гвардейцы участвовали в учениях войск стран Варшавского договора «Влтава» и получили благодарность министра обороны ЧССР.

Высокие морально-боевые качества показал личный состав в 1967 году на учениях «Днепр». По итогам учения личному составу дивизии Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Гречко А.А. объявил благодарность.

В июле 1967 года первым среди десантников совершил парашютный прыжок в условиях суровой Арктики представитель дивизии хирург, майор медицинской службы Вороненко Н.Я.. Он приземлился на остров Хейза (Земля Франца-Иосифа), где спас жизнь главному механику полярной станции. Впоследствии этот факт лёг в основу сценария кинофильма «Ночной прыжок».

Особой строкой в биографию дивизии вписан 1968 год. С 21 августа по 20 октября дивизия по приказу правительства находилась на территории Чехословакии. Время дало оценку той акции. Гвардейцы дивизии вели себя достойно и не опозорили высокого звания воина-десантника.

В 1970 году дивизия участвовала на учениях «Братство по оружию», которые проводились в ГДР; в 1972 году приняла участие в проведении учений «Щит-72»; в1975 году гвардейцы дивизии первыми совершили парашютные прыжки из скоростных самолётов Ан-22 и Ил-76; дивизия также принимала участие в учениях «Весна-75» и «Авангард-76».

В феврале 1978 года на территории Белоруссии состоялись общевойсковые учения «Берёзина», в которых принимала участие дивизия. Впервые десантники в полном составе с техникой и вооружением десантировались с самолётов Ил-76. Действия десантников на учениях были очень высоко оценены. Особенно отличились командиры батальонов братья майоры Анатолий и Виталий Забабурины.

Афганистан. Десантники дивизии 26 декабря 1979 года первыми входили в далёкую, выжженную солнцем страну. Уходили последними. Они умело действовали в критической обстановке, в сложных географических и климатических условиях.

За время афганской войны 11 тысяч офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов, служивших в дивизии, награждены орденами и медалями: орденом Ленина – 16, орденом Красного Знамени – 138, орденом Красной Звезды – 3277, медалью «За отвагу» – 3891, медалью «За боевые заслуги» – 2902. На боевом знамени дивизии к орденам Красного Знамени и Кутузова 2-й степени в 1980 году прибавился орден Ленина.

Гордостью воинов-десантников стали подвиги и ратная служба однополчан, удостоенных звания Героя Советского Союза. Гвардии старший сержант Чепик Н., гвардии старший сержант Мироненко А. (1980 г., посмертно), генерал-майор Слюсарь А. и гвардии майор Солуянов А. (1983 г.), гвардии ефрейтор Корявин А. (1985 г., посмертно), гвардии старший лейтенант Задорожный В. (1986 г., посмертно), генерал-майор Грачёв П. (1988 г.) – эти фамилии золотыми буквами вписаны в историю дивизии.

Из Афганистана части дивизии выходили одними из последних. Государственную границу СССР полки пересекали с развёрнутыми знамёнами: 317-й гвардейский парашютно-десантный полк – 5 февраля, Управление дивизией, 357-й гвардейский парашютно-десантный полк и артиллерийский полк – 7 февраля, 350-й гвардейский парашютно-десантный полк – 12 февраля 1989 года. Группировка под командованием гвардии подполковника Войтко В.М., основу которой составлял усиленный 3-й парашютно-десантный батальон 357-го гвардейский парашютно-десантного полка (командир гвардии майор Болотников В.В.), с конца января по 14 февраля находилась на охране аэродрома Кабул. Это был последний батальон Советской армии, убывший на Родину. Лишь в начале марта весь личный состав дивизии возвратился на белорусскую землю.

1990 год вписал новые строки в биографию дивизии. В связи со сложной обстановкой на некоторых участках границы в начале года дивизия была передана в подчинение КГБ СССР. Гвардейцам неоднократно приходилось действовать по прямому назначению, то есть охранять рубежи Отчизны. Десантники подтвердили свой высокий потенциал, многие удостоились государственных наград, и среди них гвардии старший лейтенант Матвеев С.. Возглавляя дозор, офицер предотвратил проникновение из-за границы крупной партии контрабанды.

Во время событий на советско-иранской границе отличились гвардии майор Куприенко Ю.В., гвардии лейтенант Евкуров Ю., гвардии сержант Назаров С., гвардии рядовой Азизов Б.. Каждый из них имеет более десяти задержаний нарушителей границы.

В 1991 году дивизия возвратилась в состав Воздушно-десантных войск, не растеряв за полтора года своего гордого десантного духа и приобретя полезный опыт. В 1992 году после распада СССР 103-я гвардейская ордена Ленина Краснознамённая ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантная дивизия имени 60-летия СССР вошла в состав Вооружённых сил Республики Беларусь.

Сегодня гвардейцы Витебской гвардейской отдельной мобильной бригады продолжают богатые традиции своих предшественников уже в новом качестве. И имя прославленной дивизии их к этому обязывает.

| Командиры дивизии: | ||

| гвардии полковник | Степанов Сергей Прохорович | 1944 – 1945 гг. |

| гвардии генерал-майор | Бочков Фёдор Фёдорович | 1945 – 1948 гг. |

| гвардии генерал-майор | Денисенко Михаил Иванович | 1948 – 1949 гг. |

| гвардии полковник | Козлов Виктор Георгиевич | 1949 – 1952 гг. |

| гвардии генерал-майор | Попов Илларион Григорьевич | 1952 – 1956 гг. |

| гвардии генерал-майор | Аглицкий Михаил Павлович | 1956 – 1959 гг. |

| гвардии полковник | Шкруднев Дмитрий Григорьевич | 1959 – 1961 гг. |

| гвардии полковник | Кобзарь Иван Васильевич | 1961 – 1964 гг. |

| гвардии генерал-майор | Кашников Михаил Иванович | 1964 – 1968 гг. |

| гвардии полковник | Яценко Александр Иванович | 1968 – 1974 гг. |

| гвардии генерал-майор | Макаров Николай Арсеньевич | 1974 – 1976 гг. |

| гвардии генерал-майор | Рябченко Иван Фёдорович | 1976 – 1981 гг. |

| гвардии генерал-майор | Слюсарь Альберт Евдокимович | 1981 – 1984 гг. |

| гвардии генерал-майор | Ярыгин Юрантин Васильевич | 1984 – 1985 гг. |

| гвардии генерал-майор | Грачёв Павел Сергеевич | 1985 – 1988 гг. |

| гвардии генерал-майор | Бочаров Евгений Михайлович | 1988 – 1991 гг. |

| гвардии полковник | Калабухов Григорий Андреевич | 1991 – 1992 гг. |

За всё время службы в Афганистане (почти полтора года) начиная с декабря 1979г. я наслушался столько историй, как наши десантники убивали просто так гражданское население, что их просто не счесть, и ни разу не слышал, чтобы наши солдаты спасли кого-то из афганцев – в солдатской среде такой поступок был бы расценён как пособничество врагам.

Ещё в ходе декабрьского переворота в Кабуле, который длился всю ночь 27 декабря 1979г, некоторые десантники стреляли в безоружных людей, кого видели на улицах – потом без тени сожаления весело вспоминали об этом как о забавных случаях.

Через два месяца после ввода войск - 29 февраля 1980г. - в провинции Кунар началась первая боевая операция. Основной ударной силой были десантники нашего полка – 300 солдат, которые десантировались с вертолётов на высокогорном плато и пошли вниз наводить порядок. Как мне рассказывали участники той операции, порядок наводили следующим образом: в кишлаках уничтожали запасы продовольствия, убивали весь скот; обычно, прежде чем войти в дом, туда бросали гранату, затем стреляли веером во все стороны - только после этого смотрели, кто же там находился; всех мужчин и даже подростков сразу расстреливали на месте. Операция длилась почти две недели, сколько тогда убили людей – никто не считал.

То, что творили наши десантники первые два года в отдалённых районах Афганистана – это был полный произвол. С лета 1980г. в провинцию Кандагар для патрулирования территории был направлен 3-й батальон нашего полка. Никого не опасаясь, они спокойно ездили по дорогам и пустыне Кандагара и могли безо всяких выяснений убить любого человека, повстречавшегося на их пути.

Его убили просто так, автоматной очередью, не сходя с брони БМДшек.

Кандагар, лето 1981г.

Фотография, взятая из вещей

Фотография, взятая из вещей

того убитого афганца.

Вот самая обычная история, которую мне рассказал очевидец. Лето 1981г. провинция Кандагар. Фотография - на земле лежат убитый афганец и его осёл. Афганец шёл своей дорогой и вёл осла. Из оружия у афганца была только палка, которой он погонял осла. Как раз по этой дороге ехала колонна наших десантников. Его убили просто так, автоматной очередью, не сходя с брони БМДшек.

Колонна остановилась. Один десантник подошёл и отрезал у убитого афганца уши - на память о своих боевых подвигах. Затем под труп афганца установили мину, чтобы убить ещё кого-нибудь, кто обнаружит это тело. Только на этот раз задумка не сработала - когда колонна тронулась, кто-то не удержался и напоследок из пулемёта дал очередь по трупу - мина взорвалась и разорвала тело афганца на куски.

Встречавшиеся караваны обыскивали, и если находили оружие (а старые винтовки и ружья у афганцев были почти всегда), то убивали всех людей, кто был в караване, и даже животных. А когда у путников никакого оружия не было, то, иной раз, применяли верный отработанный трюк – во время обыска незаметно из своего кармана вытаскивали патрон, и, делая вид, будто этот патрон нашли в кармане или в вещах афганца, предъявляли его афганцу как доказательство его вины.

Эти фотографии взяты у убитых афганцев. Их убили, потому

Эти фотографии взяты у убитых афганцев. Их убили, потому что их караван встретился с колонной наших десантников.

Кандагар лето 1981г.

Теперь можно было и поиздеваться: послушав, как человек горячо оправдывается, убеждая что патрон не его, начинали его избивать, затем смотрели, как он на коленях умоляет пощадить, но его опять избивали и потом расстреливали. Следом убивали остальных людей, кто был в караване.

Кроме патрулирования территории, десантники часто устраивали на дорогах и тропах засады на врагов. Эти "охотники на караваны" никогда ничего не выясняли – даже наличия оружия у путников - просто внезапно стреляли из укрытий во всех, кто проходил в том месте, не щадя никого, даже женщин и детей.

Помню, один десантник, участник боевых действий, восторгался:

Никогда бы не подумал, что такое возможно! Убиваем всех подряд - а нас за это только хвалят и награды вешают!

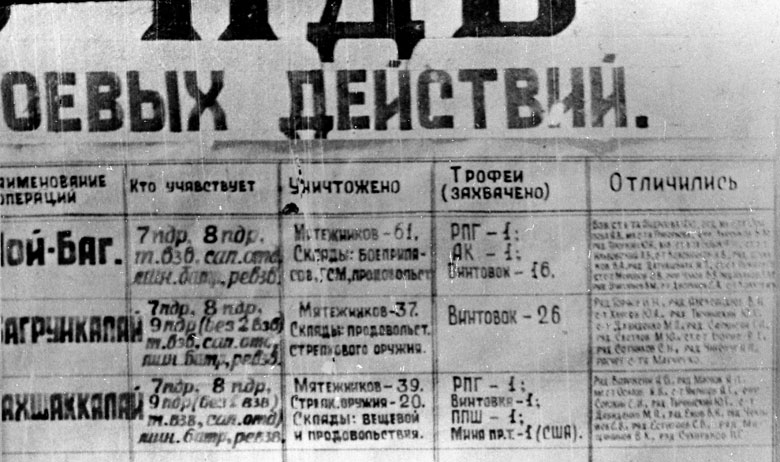

Вот документальное свидетельство. Стенгазета с информацией о боевых действиях 3-го батальона, проводимых летом 1981г. в провинции Кандагар.

Вот документальное свидетельство. Стенгазета с информацией о боевых действиях 3-го батальона, проводимых летом 1981г. в провинции Кандагар. Здесь видно, что количество учтённых убитых афганцев в три раза превосходит количество трофейного оружия: было изъято 2 автомата, 2 гранатомёта и 43 винтовки, а убито 137 человек.

Тайна кабульского мятежа

Через два месяца после ввода войск в Афганистан, 22-23 февраля 1980г., Кабул потряс крупный антиправительственный мятеж. Все, кто тогда находился в Кабуле, хорошо запомнили эти дни: улицы были заполнены толпами протестующих людей, они кричали, устраивали беспорядки, по всему городу шла стрельба. Этот мятеж не готовился какими-то оппозиционными силами или иностранными спецслужбами, он начался совершенно неожиданно для всех: как для советских военных, находящихся в Кабуле, так и для афганского руководства. Вот как вспоминает те события в своих мемуарах генерал-полковник Виктор Меримский:

"… Все центральные улицы города заполнили возбуждённые люди. Численность демонстрантов достигала 400 тысяч человек… В афганском правительстве чувствовалась растерянность. Маршал С.Л.Соколов, генерал армии С.Ф.Ахромеев и я выехали из своей резиденции в афганское Министерство обороны, где встретились с министром обороны Афганистана М.Рафи. На наш вопрос, что происходит в столице, он ответить не смог…"

Причина, послужившая толчком для такой бурной акции протеста горожан, так и не была выяснена. Лишь по прошествии 28 лет мне удалось узнать всю подоплёку тех событий. Как оказалось, мятеж был спровоцирован безрассудной выходкой наших офицеров-десантников.

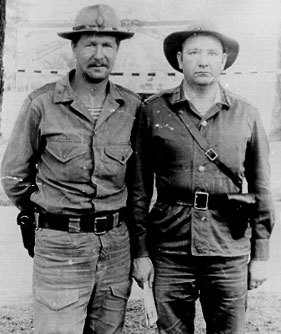

ст.лейтенант

ст.лейтенантАлександр Вовк

Первый комендант Кабула

Первый комендант Кабула майор Юрий Ноздряков (справа).

Афганистан, Кабул, 1980г.

Всё началось с того, что 22 февраля 1980г., в Кабуле прямо среди бела дня был убит ст.лейтенант Александр Вовк - старший инструктор по комсомолу политотдела 103-й воздушно-десантной дивизии.

Историю гибели Вовка мне рассказал первый комендант Кабула - майор Юрий Ноздряков. Это случилось возле "Зелёного рынка", куда Вовк приехал на УАЗике вместе с начальником ПВО 103-й ВДД полковником Юрием Двугрошевым. Никакого задания они не выполняли, а, скорее всего, просто хотели что-то купить на рынке. Они находились в машине, когда неожиданно был произведён один выстрел - пуля попала в Вовка. Двугрошев и солдат-водитель даже не поняли, откуда стреляли, и быстро покинули это место. Однако ранение Вовка оказалось смертельным, и он почти сразу скончался.

Зам. командира 357-го полка

Зам. командира 357-го полка майор Виталий Забабурин (в середине).

Афганистан, Кабул, 1980г.

А далее произошло то, что и всколыхнуло весь город. Узнав о гибели своего боевого товарища, группа офицеров и прапорщиков 357-го парашютно-десантного полка во главе с зам.командира полка майором Виталием Забабуриным сели в БТРы и отправились к месту происшествия на разборку с местными жителями. Но, приехав на место происшествия, они не стали утруждать себя поиском виновника, а на горячую голову решили просто наказать всех, кто там находился. Двигаясь вдоль улицы, они начали громить и сокрушать всё на своём пути: забрасывали дома гранатами, стреляли из автоматов и из пулемётов на БТРах. Под горячую руку офицеров попали десятки невинных людей.

Расправа закончилась, но весть о кровавом погроме быстро облетела весь город. Улицы Кабула стали наводнять тысячи негодующих горожан, начались беспорядки. В это время я находился на территории правительственной резиденции, за высокой каменной стеной дворца Народов. Никогда не забуду тот дикий вой толпы, вселяющий страх, от которого кровь стыла в жилах. Ощущения были самыми жуткими…

Мятеж был подавлен в течение двух дней. Погибли сотни жителей Кабула. Однако настоящие зачинщики тех беспорядков, устроившие расправу над невинными людьми, так и остались в тени.

Три тысячи мирных жителей за одну карательную операцию

В конце декабря 1980г. к нам в караульное помещение (это было во дворце Народов, в Кабуле) зашли двое сержантов из 3-го батальона нашего полка. К тому времени 3-й батальон вот уже полгода стоял под Кандагаром и постоянно участвовал в боевых операциях. Все, кто находился тогда в караулке, и я том числе, внимательно слушали их рассказы о том, как они воюют. Вот от них я первый раз и узнал об этой крупной войсковой операции, и услышал эту цифру - около 3000 убитых афганцах за один день .

Кроме того, эту информацию подтвердил Виктор Марочкин, служивший механиком-водителем в 70-й бригаде, дислоцированной под Кандагаром (именно туда и входил 3-й батальон нашего 317-го парашютно-десантного полка). Он сказал, что в той боевой операции принимала участие вся 70-я бригада в полном составе. Операция проходила следующим образом.

Во второй половине декабря 1980 года окружили полукольцом населённый пункт Сутиан (40км. юго-западнее Кандагара). Так стояли около трёх дней. К этому времени подвезли артиллерию и установки залпового огня "Град".

20 декабря операция началась: по населённому пункту был нанесён удар из "Града" и артиллерии. После первых же залпов всё погрузилось в сплошное облако пыли. Обстрел населённого пункта продолжался практически непрерывно. Жители, чтобы спастись от разрывов снарядов, побежали из домов в поле. Но там их стали расстреливать из пулемётов, орудий БМД, безостановочно вели огонь четыре "Шилки" (самоходные установки с четырьмя объединёнными крупнокалиберными пулемётами), почти все солдаты стреляли из своих автоматов, убивая всех: в том числе и женщин, и детей.

После артобстрела бригада зашла в Сутиан, и там убили остальных жителей. Когда боевая операция закончилась, вся земля вокруг была усыпана трупами людей. Насчитали около 3000 (трёх тысяч) трупов .

Кандагар, лето 1981г

История 103 воздушно-десантной дивизии (1944 – 1991 гг.)

В августе 1944 г. из состава частей и соединений, прибывших из действующей армии, а также из вновь сформированных, в составе воздушно-десантных войск было создано три гвардейских воздушно- десантных корпуса: 37, 38 и 39-й, которые в октябре этого же года были сведены в Отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию. В нее вошли девять гвардейских воздушно-десантных дивизий – 13, 98 и 99-я (37-й гвардейский воздушно-десантный корпус – командир генерал-лейтенант П. В. Миронов), 11, 12 и 16-я (38-й гвардейский воздушно-десантный корпус-командир генерал-лейтенант А.И. Утвенко), 8, 14 и 100-я (39-й гвардейский воздушно-десантный корпус – командир генерал-лейтенант М. Ф. Тихонов). Командующим Отдельной гвардейской воздушно-десантной армией был назначен генерал-майор И.И. Затевахин. Но в таком составе армия просуществовала недолго. В декабре 1944 г. ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: ввести в бой на наиболее важном направлении воздушно-десантные войска в качестве стрелковых соединений. Началось переформирование ВДВ по штатам стрелковых дивизий. В итоге была создана общевойсковая 9-я гвардейская армия в составе трех корпусов (37-го, 38-го и 39-го), командование которой принял генерал-полковник В.В. Глаголев, членом Военного совета был назначен генерал-майор Г.П. Громов, начальником штаба генерал-майор С.Е. Рождественский. Корпуса и дивизии стали именоваться гвардейскими стрелковыми, некоторые дивизии получили новые номера.

На основании приказа Ставки Верховного Главнокомандования № 0047 от 18 декабря 1944 года и приказа командира 37-го гвардейского стрелкового Свирского корпуса № 0073 от 28 декабря 1944 года на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии формируется 103-я гвардейская стрелковая дивизия – нынешняя Витебская гвардейская ВДД. Кроме 103-й стрелковой дивизии в состав 37-го гвардейского стрелкового корпуса входили 98 и 99-я гвардейские стрелковые дивизии. 38-й гвардейский стрелковый корпус состоял из 104, 105 и 106-й гвардейских стрелковых дивизий, а 39-й – из 100, 107 и 114-й гвардейских стрелковых дивизий.

Формирование 103-й гвардейской стрелковой дивизии проходило в городе Быхове Могилевской области. Сюда 13-я дивизия прибыла из прежнего места дислокации – города Тейкова Ивановской области.

Почти все офицеры дивизии имели хороший боевой опыт. Многие из них десантировались в тыл немцев в сентябре 1943 года, в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады, обеспечивая нашим войскам форсирование Днепра.

К началу января 1945 года части дивизии были полностью укомплектованы личным составом, оружием, боевой техникой (днем формирования 103-й гвардейской стрелковой дивизии, а позже 103-й гвардейской воздушно-десантной, было принято считать 01 января 1945 года, что в последствии было утверждено приказом Министра обороны Вооруженных Сил СССР № 0016 от 27 сентября 1949 года). К этому дню пополнение прошло необходимую подготовку.

15 января 1945 года 103-я гвардейская стрелковая дивизия погрузилась в железнодорожные эшелоны и отправилась на запад. 22 января эшелоны прибыли в Польшу на станции Озет, Разводово, Ниско. Судя по ситуации, сложившейся на фронте, предполагалось, что дивизии придется действовать с Сандимировского направления. Но поскольку к этому времени наши войска, начавшие наступление в Польше, имели большой успех, планы Верховного командования, очевидно, изменились. И уже через несколько дней части дивизии снова были в эшелонах. Западная Украина - Молдавия - Румыния – вот новый путь движения дивизии к фронту.

К 20 февраля первые эшелоны прибыли к месту назначения в город Цеглед, расположенный в 60 км восточнее Будапешта. Спустя пять дней дивизия сосредоточилась в 18 – 20 км севернее Цегледа в населенных пунктах Тапиосентмартон, Тапиобичке, Шерег. Там личный состав начал усиленную подготовку к предстоящим боям, находясь в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. Как до боев, так и входе них, гвардейцы всегда подчеркивали что они десантники. Так как по форме им были выданы общевойсковые погоны, многие воины бережно хранили в кармане голубые.

Директивой Ставки ВГК от 17 февраля 1945 г. перед 9-й гвардейской армией была поставлена задача во взаимодействии с 7-й гвардейской армией и левым крылом 53-й армии нанести удар севернее реки Дунай, занять города Братислава, Брно; Зноймо и во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта овладеть столицей Австрии - Веной.

В оставшиеся дни подготовки Венской наступательной операции в частях соединения шла усиленная боевая подготовка. Особое внимание уделялось ведению боевых действий в тылу противника с преодолением множества водных преград.

Воинам-гвардейцам было доведено обращение Военного совета армии о поведении личного состава на территории Венгрии, о братском отношении к рабочим и крестьянам этой страны:

Моральный дух десантников был исключительно высоким. Ведь путь к фронту у гвардейцев лежал через вызженную землю Белоруссии, истекающие кровью Украину и Молдавию. Все то, что увидели воины по пути следования не могло не вызвать законного возмущения и ненависти к фашистским варварам.

В ночь с 3 на 4-е марта дивизия начала совершать марш. Колонны двигались, как правило, ночью, днем личный состав отдыхал. К 7 марта части дивизии сосредоточились в районе населенного пункта Ача, примерно в 40 км северо-восточнее Будапешта, где находились на отдыхе полтора суток.

Здесь произошло знаменательное событие в жизни дивизии. 8 марта вышел первый номер многотиражной солдатской газеты «Гвардеец». Воины с большим интересом читали первый номер своей газеты, с которой в последующем они крепко подружились. Через нее они узнавали о подвигах своих сослуживцев, через нее обменивались своим боевым опытом.

С 8 на 9 марта, глубокой ночью, части и подразделения дивизии были подняты по тревоге. Совершив марш, они прибыли в крупный населенный пункт Вертешаг, находившийся в 12 км от передовой, где и получили приказ на наступление. Пора ожидания встречи с врагом закончилась.

С 16 марта по 1 апреля 1945 года дивизия вела ожесточенные бои в районе озера Балатон. Действуя в составе 37-го гвардейского корпуса, который совместно с 38-м корпусом громил врага в первом эшелоне 9-й гвардейской армии, воины действовали смело и решительно. Здесь нашими войсками были разгромлены отборные фашистские части, такие, как 1-я танковая дивизия СС «Адольф Гитлер», 3-я танковая дивизия «Мертвая голова», 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд», 9-я танковая дивизия СС. За 16 дней дивизия прошла с боями 250 километров. В ходе наступления успешно действовали все полки дивизии, но особенно отличился 317 гвардейский стрелковый полк, именно первым из частей корпуса вышел к озеру Балатон и замкнул кольцо окружения. Таким образом закончился первый этап Венской наступательной операции. Вечером 24 марта Москва салютовала 20-ю артиллерийскими залпами из 324 орудий в честь победы доблестных войск 3-го Украинского фронта в районе озера Балатон.

До всего личного состава был доведен приказ Верховного Главнокомандующего № 306 от 24 марта, в котором гвардейцам дивизии объявлялась благодарность за участие в разгроме танковой группы немцев в составе одиннадцати танковых дивизий в районе озера Балатон.

26 марта 1945 г. Москва во второй раз салютовала доблестным гвардейцам. В приказе Верховного Главнокомандующего № 311 от 26 марта всему личному составу дивизии была объявлена благодарность за взятие города Девегер. Далее было взятие населенных пунктов Янохшаз, Герче, Колд, форсирование реки Раба. 29 марта части и подразделения 103-й гвардейской стрелковой дивизии вышли на территорию Австрии. В авангарде дивизии шел 317-й гвардейский стрелковый" полк. Здесь противник стал оказывать еще более упорное сопротивление - используя отроги Альп, сильно пересеченную малодоступную местность, враг мог даже малыми силами создавать серьезные трудности на пути движения наших войск. Особенно упорное сопротивление оказывали немецкие части. Что касается венгерских частей, то с выходом советских войск к австрийской границе, они предпочитали сдаваться в плен.

Дивизия наступала Юго-Западнее Вены. Период боев с 12 по 26 апреля был самым тяжелым для дивизии. В этих боях 103-я понесла значительные потери. С 12 по 26 апреля дивизия потеряла убитыми 1209 человек, ранеными - 4223, завершающие бои стрелковым полкам приходилось вести при наличии в них не более 400 активных штыков.

28 апреля 1945 года дивизия завершила боевые действия и была отведена на отдых и доукомплектование к окрестностям города Баден. Здесь 1 мая на праздничных митингах личному составу был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 г. о награждении дивизии и стрелковых полков орденами. 103-я гвардейская дивизия награждалась орденами Красного. Знамени и Кутузова II степени, 317-й и 324-й гвардейские стрелковые полки - орденами Александра Невского, 322-й гвардейский стрелковый полк – орденом Кутузова II степени.

6 мая дивизия выступила маршем в направлении Вены и после совершения 60 километрового марта к утру 8 мая сосредоточилась в районе города Траунфельд. Войдя в состав 2-го Украинского фронта, дивизии предстояло участвовать в освобождении Чехословакии. Но в ночь с 8 на 9 мая, во время марша, было принято по радио сообщение о капитуляции Германии. Гвардейцы ликовали. Однако, уже после Победы в течение четырех дней дивизия преследовала убегавшего на запад врага. 12 мая части дивизии вступили в Чехословацкий город Тржебонь, в окрестностях которого и расположились лагерем, приступив к плановой боевой подготовке. На этом участие дивизии в боях против фашизма было закончено. За все время ведения боевых действий дивизия уничтожила более 10 тысяч гитлеровцев, захватила в плен около 6 тысяч солдат и офицеров. С ожесточенными боями соединением было пройдено более 300 километров, освобождено около 100 населенных пунктов. Всего в дивизии за время ведения боевых, действий было награждено 3521 человек, в том числе:

Орденом Красного Знамени – 53

Орденом Отечественной войны I степени - 76

Орденом Отечественной войны II степени - 186

Орденом Александра Невского - 14

Орденом Суворова II степени - 2

Орденом Красной Звезды - 1028

Орденом Славы II степени - 9

Орденом Славы III степени - 347

Медалью «За отвагу» - 1265

Медалью «За боевые заслуги» - 541.

Следует добавить, что многие из награжденных имели по две, три боевые награды, а пятерым десантникам было присвоено звание Героев Советского Союза - гвардии майору Александру Блувштейну, капитану Сурену Петросяну, младшему лейтенанту Ивану Удалову, младшим сержантам Ивану Кондратьеву и Ивану Шишунову.

После Победы, к 9 июля 1945 года 103-я гвардейская стрелковая дивизия сосредоточилась вблизи города Сегед (Венгрия), где находилась до конца года. В первых числах января 1946 года дивизия погрузилась в эшелоны и покинула пределы Венгрии. К 10 февраля она прибыла на место новой дислокации в лагерь Сельцы Рязанской области, выйдя из подчинения 9-й гвардейской армии и войдя в состав Московского военного округа.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1154-474-с от 3.6.46 года и директивы начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР № орг/2/247225 от 7.6.46 года и приказа командующего Воздушно десантными войсками № 0051 от 14.6.46 года дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 103-ю гвардейскую Краснознаменную ордена Кутузова II степени воздушно-десантную дивизию, с оставлением прежнего ее дня рождения-1 января 1945 года.

С 5 августа 1946 года личный состав соединения приступил к боевой подготовке по программе Воздушно-десантных войск. Главное внимание уделялось тактической подготовке, в основу которой был положен опыт Великой Отечественной войны. Значительное место в боевой учебе отводилось воздушно-десантной подготовке.

Вскоре дивизия была передислоцирована в город Полоцк.

В конце 40-х начале 50-х годов реформирование Воздушно-десантных войск продолжалось, Это было связано с развитием военно-политической обстановки в мире. Этот период был характерен изменением взглядов на ведение боевых действий в будущей войне. Считалось, что столкновение сторон возможно в форме воздушно-десантной войны с широким применением средств массового поражения. Разработанная концепция «воздушно-десантной войны» получила подтверждение увеличением состава ВДВ. Однако уже к середине 50-х годов наметился постепенный отход от этой концепции. В результате чего ряд воздушно-десантных корпусов и дивизий были расформированы.

В 1955-56 годах была расформирована и 114-я гвардейская Венская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия, дислоцирующая в районе станции Боровуха Полоцкого района. Два ее полка-350-й гвардейский Краснознаменный, ордена Суворова III степени парашютно-десантный полк и 357-й гвардейский ордена Суворова III степени парашютно-десантный полк вошли в состав 103-й ВДД. 322-й гвардейский ордена Кутузова парашютно-десантный полк и 39-й гвардейский парашютно-десантный полк, до того входившие в состав 103-й ВДД, также были расформированы. К этому моменту части и подразделения нашего соединения располагались в местах их нынешней дислокации.

ПЕРВАЯ КРОВЬ.

СИГНАЛ «ШТОРМ-333»,

ОПЕРАЦИЯ «БАЙКАЛ-79»

Настало 25 декабря 1979 г., скорбная историческая дата – от-

правная точка в истории Афганской войны. В этот день, согласно ди-

рективе министра обороны, советские части и соединения 40-й Армии

стали переходить государственную границу СССР и ДРА. Мотострел-

ковые дивизии входили в Афганистан двумя потоками. Через Термез

(город на юге Узбекистана, порт на Амударье) 108-я МСД двигалась к

пакистанской границе (Пули-Хумри и Кундуз), а 5-я МСД через Кушку

(Туркмения, самая южная точка СССР) в направлении Герат, Шин-

данд. т.е. к иранской границе.

Вспоминает первый командующий 40-й Армией генерал-полковник

Ю.В. Тухаринов: «Общий замысел сводился к тому, чтобы двумя мар-

шрутами: Термез – Хайратан – Пули – Хумри – Кабул – Газни и Кушка

– Герат – Шинданд – Кандагар войти на территорию ДРА и таким обра-

зом опоясать кольцом наиболее жизненно важные центры республики.

Части предполагалось разместить в них гарнизонами и тем самым

создать условия для обеспечения жизнедеятельности Афганистана.

Однако уже перед самым началом ввода план претерпел кое-какие

изменения. Я получил приказ направить переправляющуюся первую

дивизию не в Кабул, а в Кундуз. Ввод же второй дивизии – с кушкин-

ского направления – осуществлялся несколько позднее». Группировка

ВДВ (103-я ВДД в полном составе, а также третий батальон и прочие

подразделения 345-го полка) посадочным способом должны были де-

сантироваться на аэродромы Кабула и Баграма.

Напомним, что накануне общего ввода советских войск 25 декабря

в Баграме на «советской» территории находились уже первый(бывший ошский) и вто-

рой батальоны 345-го полка ВДВ. Здесь же с 14 декабря пребывало и

управление части во главе с командиром полка гвардии подполковни-

ком Н.И. Сердюковым. Этому контингенту десантников предстояло

обеспечить при;м основных сил группировки ВДВ – части 103-й ВДД и

подразделения 345-го ГПДП, которые до 25 декабря оставались в

Союзе. В ночь с 24 на 25 декабря 1979 г. в Баграме посадочным спо-

собом десантировался артдивизион, а также взводы и подразделения

обеспечения 345-го полка. С 25 декабря 345-й полк (без третьего ба-

тальона, который высадился на Кабульском аэродроме) начинает

обеспечение при;ма личного состава и боевой техники полков и под-

разделений 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной диви-

зии.

Высадка в Баграме десантников 357-го полка и отдельных под-

разделений Витебской дивизии ВДВ представляла собой впечатляю-

щую картину по своей масштабности и организованности. Вот как за-

помнил этот момент офицер 357-го полка Владимир Шульга: «В Баг-

раме высаживались ночью. Быстро, ч;тко, без проволочек. Пятерка

ИЛ-76 заходила на посадку с интервалом в три минуты, между самол;-

тами, сразу выгружали технику и тут же уходили на взл;т. Через пять-

десять минут приземлялась следующая группа. Вс; было рассчитано,

продумано, отлажено. Посадка, взл;т, снова посадка. Гул турбин, про-

тяжный р;в моторов, лязг железа. Технику начинали прогревать ещ; в

самол;тах. Зимой по ночам ртутный столбик в Афганистане опускался

до минус сорока. Несмотря на то, что ИЛ-76 отапливался, дабы избе-

жать непредвиденных запинок, моторы прогревались загодя».

Не только солдаты, но и офицеры 103-й Витебской дивизии, ока-

завшись в Баграме, не знали, что на этой крупной авиабазе уже нахо-

дятся их коллеги, десантники с 345-го Ферганского полка. Привед;м

отрывок их воспоминаний гвардии полковника Юрия Ивановича Дву-

грошева, который в конце декабря 1979 г. командовал группировкой

103-й ВДД, десантировавшейся в Баграме (до ввода войск в ДРА Ю.И.

Двугрошев являлся заместителем командира Витебской дивизии

ВДВ по противовоздушной обороне. Пользовался расположением у

В.Ф. Маргелова. В начале Афганской войны был первым военным ко-

мендантом Кабула, находился в ДРА 27 месяцев): «Когда разгрузка

последнего самол;та подходила к концу, на л;тном поле появилась

движущаяся к нам техника с включ;нными фарами. Зная о том, что

рядом находится танковая часть афганской армии, несколько человек

получили команду подготовить гранатом;ты.Их остановила группа за-

хвата. К всеобщему удивлению, в этой части оказался десантник из

батальона – майор О.Г. Пустовит 345-го парашютно-десантного полка,

который на машине ГАЗ-66 привозил питьевую воду. Десантный ба-

тальон 345-го парашютно-десантного полка был направлен в Афгани-

стан по просьбе афганского правительства под видом технического

обслуживания авиации на аэродром Баграм, где размещались совет-

ские самол;ты и вертол;ты. Безусловно, об этом нам не было из-

вестно (выделено нами – Д.С.). Разгрузка группировки была законче-

на быстро, без происшествий и огневого воздействия. Возник вопрос:

где и как разместиться? На машине, которую мы остановили, я доб-

рался до командования батальона. При возвращении в батальон я со-

брал командный состав всей группировки. В не; входили 357-й ПДП,

сап;рный батальон, зенитный дивизион, ремонтный батальон, меди-

цинский батальон, разведрота, авторота. Обстановка оставалась не

совсем ясной. Мною было принято решение – занять круговую оборону

на окраине аэродрома…»

К утру витебские десантники с поставленной задачей справились.

Позиции были подготовлены, несмотря на то, что гвардейцам прихо-

дилось в темноте ковыряться в каменистом грунте. С рассветом перед

воинами группировки 103-й ВДД открылась диковинная панорама гор-

ной страны. Рядом с позицией группировки проходила трасса, по кото-

рой проезжали разнотоннажные автомобили. Многие машины оста-

навливались, и скоро здесь, у позиций десантников, образовалось

большое скопление простых афганцев. По свидетельству наших оче-

видцев, афганские граждане были настроены к «шурави» дружелюбно,

а многие даже приветствовали наших воинов поднятыми руками.

Однако одно обстоятельство омрачило настроение десантников.

Недалеко от наших позиций на холме располагалась батарея зенит-

ных расч;тов афганской армии. Стволы афганских зениток грозно

смотрели на советскую десантуру. Было заметно, что афганские сол-

даты настроены недружелюбно, их расч;ты пребывали в полной бое-

готовности, их зенитки могли в любой момент начать сокрушающий

огонь по нашим позициям. Однако этого не произошло. Стрельба на

авиабазе Баграм начн;тся через день, тогда же появятся, увы, первые

жертвы.

Итак, в конце дня 25 декабря 1979 г. в Баграме находились две

группировки ВДВ: 345-й полк под командованием гвардии подполков-

ника Н.И. Сердюкова, а также 357-й полк 103-й ВДД с отдельными

подразделениями этой же Витебской дивизии, которыми командовал

гвардии подполковник Ю.А. Двугрошев. Главный десантник, генерал

Н.Н. Гуськов, командующий Оперативной группой ВДВ в Афганистане,

находился уже в Кабуле, где ему уже через сутки с небольшим пред-

стояло руководить операцией по захвату десантниками главных пра-

вительственных военных и прочих объектов.

Таким образом, в Баграме в тот же момент не было единоначаль-

ника, которому подчинялись эти две группировки ВДВ.

А между тем, как покажет история, уже через день (27 декабря,

день рождения В.Ф. Маргелова по старому стилю) ферганским и ви-

тебским десантникам предстоит совместно брать штурмом военные и

технические объекты на этой мощной афганской авиабазе.

Очевидно, 26 декабря заместитель командующего ВДВ по боевой

подготовке генерал-лейтенант В. Костыл;в отдал приказ о вхождении

345-го полка в состав группировки 103-й ВДД, которой руководил Ю.И.

Двугрошев. Теперь, когда десантные части в Баграме должны были

представлять одну группировку с одним е; временным командующим,

естественно, встал вопрос об организации взаимодействия. Прежде

всего, необходимо было отработать систему переговорной таблицы и

кодовых сигналов. Согласно воспоминаниям Ю.И. Двугрошева, пере-

говорная таблица состояла из шести последовательных сигналов:

1. – «Шторм-333» – к боевым действиям приступил;

2. – «Зарево-555» – вышел к объекту;

3. – «Ураган» – задачу выполнил;

4. – «Штиль-888» – задачу выполняю;

5. – «Буря-777» – веду бой.

6. – «Тишина-999» - сопротивление не оказывают

Итак, всего через сутки воинам объедин;нной группировки ВДВ

предстояло захватить комплекс объектов и зданий, которые находи-

лись в ведении афганской военной администрации. В случае сопро-

тивления афганской стороны (прежде всего зенитчиков) советский де-

сант неминуемо был обреч;н на безвозвратные потери. Поэтому ко-

мандование группировки ВДВ и решило попробовать тактику мирного

увещевания. Однако трудность была в том, что устранение президента

Афганистана Х. Амина от власти ещ; не произошло (это событие слу-

чится через день, 27 декабря), а среди военных-афганцев в Баграме

были его верные приверженцы, прежде всего среди офицеров. Пере-

говорный процесс с афганской стороной было решено поручить совет-

ским военным советникам, которые, находясь по договор;нности в аф-

ганских подразделениях в Баграме, были известны личному составу,

прежде всего афганским офицерам. Военные советники потрудились,

в общем-то, результативно. Они убеждали афганцев не оказывать со-

противление советским войскам в случае смены власти (Амина) и при-

хода к руководству страной прогрессивных сил. Увещевания продол-

жались целые сутки, а в 16-00 часов 27 декабря командованию груп-

пировки в ЗКП доложили, что почти все афганские воинские подразде-

ления дали заверения не противодействовать «шурави». Исключени-

ем были расч;ты зенитной батареи, стволы пушек которой по-

прежнему были разв;рнуты в сторону советских войск.

Между тем, переброска частей ВДВ, Витебской дивизии по возду-

ху к этому моменту уже завершилась. Как известно, последний лайнер

с советским десантом на борту приземлился на афганскую землю в 14

часов 30 минут 27 декабря. Теперь вся общая группировка ВДВ (103-я

ВДД и 345-й ГО ПДП) была в сборе и ожидала приказа действовать.

Время «Ч» должно было вот-вот настать, рок нежданный войны дол-

жен был свершиться.

Руководитель группировки гвардии подполковник Ю.И. Двугрошев

вызывает на ЗКП командный состав всех частей и подразделений ВДВ

в Баграме, которым в той или иной степени предстояло участвовать в

штурме военных объектов на баграмской авиабазе. Согласно приказа,

группы захвата с наступлением темноты должны были скрытно подой-

ти к назначенным объектам и ожидать сигнала «Шторм-333», после

получения которого захватить объект и разоружить афганских военно-

служащих.

Десантникам 345-го полка была поставлена, очевидно, наиболее

ответственная и опасная задача. Им предстояло захватить позиции

зенитного дивизиона, под прицелом которого находился аэродром. Как

уже отмечалось, стволы зенитных установок были развернуты на по-

зиции десантников. Ферганским десантникам также предстояло захва-

тить казармы л;тного состава и ряд других объектов. Согласно воспо-

минаниям ныне здравствующих ветеранов 345-го полка, участвовав-

ших в тех событиях, среди этих объектов были штаб гарнизона афган-

ских подразделений в Баграме, бомбосклад, четыр;хствольные пуле-

м;тные станковые установки (КПВТ).

Афганский зенитный дивизион мог оказаться крепким орешком.

При штурме этого объекта десантники, вооруженные стрелковым ав-

томатическим оружием, могли, конечно, понести бы большие потери.

Поэтому было решено усилить группы захвата из 345-го полка двумя

зенитными батареями. Этому зенитному дивизиону (командир гвардии

подполковник В.П. Савицкий) было приказано открыть огонь по кры-

шам зданий, в случае, если афганская сторона предпочт;т сопротив-

ление.

И вот час «Ч» настал. Это случилось в 19-30. В это самое время в

Кабуле началась операция «Байкал-79», в которой участвовали 103-я

дивизия ВДВ, а также два подразделения 345-го полка, а именно 9-я

Рота и разведрота. Десантникам совместно со спецподразделениями

КГБ предстояло захватить важнейшие военные, государственные объ-

екты, отстранить от власти Х.Амина, парализовать силы, верные зло-

дею. Место Амина предстояло занять Бабраку Кармалю, который был

креатурой советского руководства. В этот момент будущий президент

Афганистана находился в Баграме под защитой наших десантников и

спецназовцев. Пребывая в страхе, Кармаль («Колька Бобров», как его

называли наши солдаты в Баграме) покорно ожидал свою судьбу.

В Баграме операция по захвату объектов началась в тот же мо-

мент, что и в Кабуле.

Итак, как происходили события на этой огромной авиабазе, нахо-

дящейся от Кабула в 60 км к северу? Читатель, очевидно, согласится,

что будет лучше предоставить слово непосредственным свидетелям и

участникам событий 27 декабря 1979 г. в Баграме, которые в истори-

ческой литературе условно именуются как операция «Шторм-333». В

нашем распоряжении ценнейший исторический источник – воспомина-

ния гвардии подполковника Ю.И. Двугрошева, который, как уже отме-

чалось, в тот момент командовал объедин;нной группировкой ВДВ в

Баграме. Поэтому я на время откладываю перо и предоставляю слово

Юрию Ивановичу: «В 19 часов 30 мин. зазвонил ЗАС-овский телефон.

Меня срочно пригласили к аппарату. Звонили с Оперативной группы

ВДВ. Е; возглавлял заместитель командующего генерал-лейтенант

Н.Н. Гуськов, который руководил переброской 103-й ВДД и 345-го ГО

ПДП, а также непосредственно управлял всеми имеющимися силами в

Афганистане во время свержения аминовского режима. Находилась

оперативная группа в Кабуле. По телефону был передан ожидаемый

сигнал «Шторм-333», который моментально сообщили в войска.

В ожидании доклада от частей о получении сигнала и его выпол-

нения замер… Связь со всеми частями и группами перестала сущест-

вовать одновременно. Главное в боевой обстановке – это потеря свя-

зи. По моему телу прош;л «мороз» от мысли, что потеряно управле-

ние. Почему, отчего и в ч;м причина, я не знал. Дал команду срочно

проверить все виды связи. Время тянулось медленно. Через несколько

минут общего молчания связь ч;тко заработала. Почему связь была

прервана, оста;тся для меня до сих пор загадкой.

Аэродром сразу ожил. Стрельба слилась в единую трескотню и

гул. От трассирующих очередей стало почти светло. Было непонятно,

почему возникла такая организованная стрельба. Ведь заверения во-

енных советников были убедительны. Первым открыл огонь одиноч-

ными выстрелами танк Т-54, расположенный ближе всех к ЗКП. Пере-

до мной возник крепкого телосложения майор Егоров, заместитель

командира зенитного дивизиона по вооружению, с гранатом;том и по-

просил разрешения подавить его. К счастью, танк замолчал сам и

больше не сделал ни одного выстрела. Первое донесение поступило

от группы захвата стоянки самол;тов МИГ-21 и казарм, где размещал-

ся л;тно-технический состав. Группа захвата молниеносным броском

захватила стоянку. Л;тчики, получив приказ на взл;т, поспешили к са-

мол;там, но было уже поздно. Встретив десантников, они без выстре-

лов отступили в казармы, заняли оборону, готовые дать отбой. Коман-

дир зенитной батареи старший лейтенант В.А. Геталов перед штурмом

казарм дал несколько очередей из зенитных установок (ЗУ-23) оско-

лочными снарядами по крыше здания. Моментально появился белый

флаг. Батарея без выстрелов ворвалась в казарму, разоружила 84 че-

ловека л;тно-технического состава. Командир батареи принял реше-

ние всех их поместить в котельную под усиленной охраной. Операция

прошла без жертв с обеих сторон.

При захвате казарм, где размещался личный состав афганского

зенитно-артиллерийского дивизиона, возникло осложнение. Когда

группа захвата ворвалась в казарму, то нервы у командира дивизиона

не выдержали, и обещания своего не оказывать сопротивления не

сдержал. Как только первый десантник миновал его, он выхватил пис-

толет и выстрелил ему в спину. Хорошо ещ;, что вс; обошлось только

ранением.

Жаркий бой разгорался в ангарах для самол;тов и за командный

(диспетчерский) пункт. Не желали мирного исхода и продолжали со-

противление расч;ты ДШК. Зенитная батарея крупного калибра, кото-

рая держала под прицелом десантников и ЗКП, хотя и была наготове,

не успела даже зарядить орудия.

Через сорок минут бой стал затихать. Мне стали поступать докла-

ды о том, что все объекты блокированы, диспетчерский пункт и аэро-

дром готовы к при;му самол;тов. В медицинский батальон, который

был разв;рнут для при;ма и оказания помощи раненым, поступили

три человека. Убитых с нашей стороны в Баграме не было (выделе-

но нами – Д.С.). Крупнокалиберные пулем;ты и одиночные автоматчи-

ки продолжали вести огонь.

На ЗКП резко зазвонил телефон ЗАС (засекреченная автоматиче-

ская связь). Меня срочно пригласили к аппарату. Как только взял труб-

ку, услышал женский голос, который предупредил о том, что со мной

будет говорить министр обороны. Естественно, я был удивл;н. По-

слышался спокойный голос. Первое, что услышал, был вопрос: «Как

обстановка?» Я доложил, что задача выполнена, убитых нет. В ответ

прозвучало: «Спасибо», и аппарат замолчал.

Снова резко зазвучал телефон. На этот раз звонил заместитель

командующего ВДВ по боевой подготовке генерал-лейтенант В. Кос-

тыл;в, который передал приказ: «В Баграме оста;тся один 345-й ПДП.

357-му ПДП, всем спецчастям и ЗКП через тридцать минут убыть в го-

род Кабул. По прибытии на место получить задачи. Я пытался объяс-

нить ему, что через тридцать минут убыть не могу, так как ид;т пере-

стрелка. Просил разрешения войти через час. В ответ услышал резкую

брань и угрозу, что пойду под суд. Пришлось с этой просьбой обра-

титься к руководителю операции генерал-лейтенанту Н.Н. Гуськову.

Выслушав меня внимательно, он разрешил всей группировке выйти

через час. На командный пункт я вызвал всех командиров частей и

приступил к постановке задач. Как только он включил фонарик и осве-

тил карту, открыли огонь. К счастью, никого не задело. Пришлось всем

срочно переместиться и укрыться за боевыми машинами. При выезде

из Баграма колонну несколько раз обстреляли одиночные автоматчи-

ки, но вс; обошлось без жертв. Совершив марш, все войска прибыли в

город Кабул на аэродром. Нас встретили представители оперативной

группы…»

Напомним, что в Баграме были сосредоточены основные силы

345-го полка, а именно: первый (бывший «ошский» ПДб 111-го ПДП) и

второй батальоны, артдивизион и командование полка во главе с

гвардии полковником Н.И. Сердюковым. Третий батальон под коман-

дованием гвардии капитана А.М.Алиева в ночь на 25 декабря 1979 г.

был высажен посадочным способом на аэродроме Кабул.

Кабул столичный показался,

Десант в готовность приведен.

Взревели БМД, и каждый взялся

За автомат. Приказ бойцам зачтен.

Сюда же стали прибывать основные силы 103-й Витебской диви-

зии ВДВ (350-й ПДП и 317-й ПДП), которая вечером 27 декабря была

уже в Кабуле и участвовала в операции «Байкал-79», предусматри-

вающей захват 17 важнейших государственных объектов, в том числе

и президентский дворец Тадж-Бек, в котором находился Хафизулла

Амин. Третьему батальону 345-го полка, как и первому и второму ПДб

в Баграме, предстояло захватить объекты на Кабульском аэродроме

сразу после получения сигнала «Шторм-333». Этот исторический сиг-

нал был получен на аэродроме в 20 часов 30 минут уже в т;мное вре-

мя суток. Десантники капитана Алиева задачу по захвату указанных

объектов на аэродроме Кабул выполнили довольно оперативно. В 21

час аэродром был во власти крылатых гвардейцев.

Разведроте 345-го полка было суждено участвовать 27 декабря в

операции «Байкал-79». План этой операции был результатом коллек-

тивной работы Министерства обороны и КГБ СССР. Среди его разра-

ботчиков был и представитель ВДВ, гвардии полковник А.В. Кукушкин,

начальник разведки ВДВ. (После окончания военного училища в

1943 г. воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Был два-

жды ранен. Участвовал в Берлинской операции. С 1948 по 1951 гг.

обучался в Военной академии им. Фрунзе, затем служил на Дальнем

Востоке в 37-ом гвардейском воздушно-десантном корпусе. В 1968 г

участвовал в операции по вводу войск в Чехословакию. При В.Ф.

Маргелове являлся начальником разведки ВДВ. В декабре 1979 – ян-

варе 1980 гг. – начальник штаба Оперативной группы ВДВ в Афга-

нистане. Участвовал в планировании и организации ввода частей

ВДВ в ДРА. Отслужил в Вооруж;нных силах 43 года, из них 34 в ВДВ).

Согласно плану операции «Байкал-79» силами объедин;нной совет-

ской группировки (около 10 тыс. чел.), состоящей из ВДВ (103-я ВДД,

подразделений 345-го ГО ПДП), спецгрупп КГБ («Гром»), КУОС («Зе-

нит»), роты пограничников и спецназа ГРУ ГШ («мусульманский» ба-

тальон), предстояло захватить 17 важнейших объектов государствен-

ного и военного значения. Среди этих объектов были радио- и теле-

центр. Захват этих зданий и было поручено разведчикам 345-го полка.

Совершенно не случайно эту задачу поручили разведроте, которой

командовал старший лейтенант А.В. Попов. Этому элитному подраз-

делению ферганского полка было необходимо любой ценой захватить

радио и телецентр; ведь Бабраку Кармалю, которому к концу дня 27

декабря суждено стать новым президентом ДРА, предстояло высту-

пить с обращением к гражданам Афганистана.

Ещ; 21 декабря 1979 г. разведрота Александра Попова на четы-

р;х БМД передислоцируется в Кабул. Рота была усилена отделением

зенитчиков (ЗУ-23), а в группу захвата входило несколько бойцов из

спецподразделения «Зенит» под командованием майора Анатолия

Рябинина.

До начала операции по захвату этих объектов оставалось не-

сколько дней. За это время предстояло сделать рекогносцировку. Не-

обходимо было просчитать варианты выхода группы захвата к объек-

там, изучить систему обороны и расположения огневых средств и бро-

нетехники. С этой задачей руководители группы справились, план за-

хвата радио- и телецентра был составлен накануне часа «Ч». Суть

плана заключалась в следующем. Внешнюю территорию объектов ох-

раняла танковая рота (одиннадцать танков и несколько БМП-1). Бойцы

разведроты должны были внезапно ворваться на территорию, отсечь

огн;м экипажи от боевых машин, не дав, таким образом, афганским

танкистам открыть ответный огонь. Ставка делалась на внезапность,

ибо у десантников было всего четыре «бээмдэшки». После ликвидации

внешнего пояса охраны десантниками разведроты офицеры-

зенитовцы врываются внутрь здания радио- и телецентра и, подавив

сопротивление внутренней охраны, захватывают объекты и берут их

под оборону. Трудность заключалась в том, что при штурме внутрен-

них помещений было необходимо во что бы то ни стало не повредить

радиотелевизионную аппаратуру и электрокоммуникации; ведь почти

сразу после свержения Амина и захвата важнейших объектов в Кабуле

по радио с обращением к населению Афганистана должен был высту-

пить новый руководитель Афганистана и НДПА Бабрак Кармаль. План

получил одобрение у руководства Оперативной группы ВДВ в Кабуле.

Полковник А.В. Кукушкин поставил разведроте 345-го полка соответст-

вующую задачу.

Начало общей операции в Кабуле «Байкал-79» было назначено на

19 часов 30 минут. За 15-20 минут до наступления часа «Ч» разведро-

та начала скрытно выдвигаться к объектам, готовясь к штурму. Ровно в

установленное время операция началась. Как и планировалось, раз-

ведчики-десантники с двух направлений (со стороны посольства США

и узла связи) ворвались на внешнюю территорию радио- и телецентра

совершенно внезапно, действовали смело и дерзко, по-маргеловски.

Из противотанковых гранатом;тов гвардейцы почти сразу подбили три

танка и одну БМП. Эта уничтоженная афганская бронетехника про-

должала гореть до раннего утра, сотрясая атмосферу взрывами разо-

рвавшихся в боеукладке снарядов. Вс; произошло так неожиданно для

афганцев, что воля и боевой дух их были парализованы, на сопротив-

ление эти люди были не способны. Готовые к стрельбе три БМП, семь

танков (помимо подбитых) огонь по десантникам так и не открыли. Де-

ло было сделано. Офицеры-зенитовцы стремительно ворвались в

здание и взяли его штурмом. Некоторые афганцы из числа граждан-

ского техперсонала радио- и телецентра, как явствует из некоторых

источников, благодарили советских воинов за освобождение от «ига

Амина». Следует отметить один факт. Объекты, штурмуемые развед-

ротой и зенитовцами, находились недалече от американского посоль-

ства. Во время этого боестолковения, которое началось внезапно,

воздух так сотрясался от взрывов и выстрелов, что работники посоль-

ства США подверглись паническому ужасу, завидев очереди от трас-

сирующих пуль; дипломатические работники стали прятаться под сто-

лы и кровати, кто-то от страха успел укрыться в подвальном помеще-

нии. Вскоре по радио новоиспеч;нный президент ДРА Бабрак Кармаль

выступил с обращением к афганскому народу.

За время этого почти скоротечного боя (чуть более получаса) со-

ветская сторона безвозвратных потерь не понесла. Из разведроты ра-

нения получили четыре бойца, один из них – тяж;лое (в ноги). В группе

зенитовцев раненых не было. Среди афганцев семеро воинов были

убиты. Весь контингент охраны объекта (чуть более 100 чел.) был пле-

н;н.

Операция, таким образом, была успешно осуществлена. Коман-

дир разведроты старший лейтенант Александр Попов и его замести-

тель Локтев были награждены орденом Красной Звезды. Боевых на-

град удостоились и несколько бойцов этого подразделения. Через

день после окончания общей операции «Байкал-79» разведрота была

возвращена на авиабазу Баграм, где дислоцировался почти весь 345-й

полк ГО ПДП.

Как уже отмечалось, общим планом операции «Байкал-79» было

предусмотрено овладение штурмом 17 наиболее значимых государст-

венных и военных объектов в Кабуле. Основной замысел этой опера-

ции сводился к тому, чтобы физически отстранить Амина от кормила

власти и не дать возможности верным этому проклятому президенту

силам удерживать режим. Поэтому, согласно плану операции «Байкал-

79», предусматривалась отдельная и самая важная операция по за-

хвату президентского дворца Тадж-Бек и физической ликвидации Ами-

на. Эта операция, получившая кодовое название «Агат», должна была

быть осуществлена силами КГБ и ГРУ МО, а именно: двумя группами

офицерского спецназа – «Гром» и «Зенит», а также т.н. «мусульман-

ским» батальоном («мусбат»). Все указанные подразделения были

подчинены гвардии полковнику Г.И. Бояринову (единственному офи-

церу, имевшему уже боевой опыт проведения спецопераций). Совет-

ским военным руководством в Кабуле было решено усилить «мусбат»

элитным подразделением ВДВ из состава 345-го полка. Выбор пал на

9-ю роту старшего лейтенанта Валерия Востротина. Напомним, что эта

рота оказалась на земле Афганистана первой из подразделений Фер-

ганского полка (1 декабря 1979 года). Утром 26 декабря по приказу

комполка Н.И. Сердюкова 9-я рота В.А. Востротина, а также взвод ПТУ

под командованием гвардии капитана Ажисламова и лейтенанта А.

Севостьянова были направлены в Кабул, к зданию Дар-Уль-Аман. Ро-

те было приказано усилить «мусульманский» батальон. О предстоя-

щем штурме десантники не знали. В помещениях этого объекта вре-

менно располагался «мусульманский» батальон (520 чел.), который

официально должен был охранять персону Амина. Десантникам для

расположения отвели два помещения на втором этаже этого здания.

Здесь же гвардейцев переодели в форму солдат афганской армии, как

и солдат «Мусбата». Некоторым десантникам с большим ростом обла-

читься в чужеземную форму оказалось проблематично. В.А. Востротин

вспоминает: «Личный состав роты расположился в одной комнате.

Офицеры – в другой. Нам выдали афганскую форму и приказали пе-

реодеть солдат. Форма была в основном маленькая, а у меня самый

маленький солдат был ростом 1 метр 78 см. Но ничего – переоделись.

Вместе с нами переодели и сотрудников КГБ».

Итак, штурмовой группировке под руководством полковника

Г.И. Бояринова предстояло выполнить почти невыполнимую задачу –

малыми силами захватить президентсткий дворец Амина, который в

тех условиях являлся неприступным объектом для «шурави». Этот

дворец был построен ещ; в 30-е гг. XX в. немецкими архитекторами,

располагался на 20-метровом холме на окраине Кабула и был обнес;н

мощными стенами. Дворец имел сильную систему обороны, подступы

к нему были заминированы, со стороны Кабула к нему вела единст-

венная серпантиновая дорога. Согласно плану операции «Агат», ос-

новная роль в захвате Тадж-Бека отводилась спецгруппам «Гром» (24

чел., руководитель майор М. Романов) и «Зенит» (30 чел., руководи-

тель майор Я. Сем;нов), которые, ворвавшись внутрь здания дворца,

должны были ликвидировать Амина. «Мусульманский» батальон (154

оо СпН) блокирует 1-й и 3-й танковый батальоны афганцев, охраняю-

щих дворец президента, давая возможность основной штурмующей

группе прорваться к Тадж-Беку и захватить объект.

Настало 27 декабря 1979 г. – момент начала общей операции

«Байкал-79». В этот исторический день подразделениям штурмовой

группировки задачи ставили несколько раз. Известно, что командиров

подразделений собирали три раза для постановки задач: первое со-

вещание – в 14.00, второе – в 15.00 и третье – в 18.15. На последнем

(третьем) совещании время начала операции было назначено на

19.00.

Командир 9-й роты 345-го ГО ПДП получил от генерал-майора

Ю.И. Дроздова боевую задачу по блокированию и нейтрализации 2-го

афганского мотострелкового батальона. Востротинцы должны были

выйти на указанный им рубеж (батальонный плац) и огн;м со всех ви-

дов оружия (в.т.ч. и с орудий и пулем;тов своих БМД) подавить сопро-

тивление 2-го батальона, заблокировав его.

В начале восьмого часа вечера 9-я рота на «бээмдэшках» при-

строилась в общую колонну, заняв место за БТР-ами «Мусбата». В

половине восьмого колонна тронулась к назначенным рубежам. Когда

вереница БМД приблизилась к дворцу Тадж-Бек, десантники открыли

огонь по окнам второго и третьего этажа объекта. Это действо было

предусмотрено поставленной задачей. Однако огонь по дворцу бойцы

9-й роты могли вести лишь с автоматического оружия, поскольку перед

дворцом проходил вал, который и не позволил вести огонь по Тадж-

Беку из гладкоствольных орудий с БМД. Уже через несколько минут 9-

я рота вышла к расположению 2-го афганского батальона. Десантники

приступили к выполнению поставленной задачи.

Вот как описывает эту боевую акцию сам Валерий Александрович

Востротин: «Выдвинувшись на плац 2-го батальона, мы развернулись

в цепь и открыли огонь из всех стволов по казармам. По нам открыли

огонь с тыла. Мы оставили в тылу штаб батальона. Из него и вели

огонь по нам. У нас появились потери. Погиб рядовой Калмагамбетов.

Был ранен рядовой Барышников. Я приказал своему заместителю по-

давить огонь из штаба батальона. 1-й взвод развернулся в сторону

штаба и открыл огонь по нему. Через некоторое время огонь оттуда

стих, и находившиеся там афганцы во главе с командиром батальона

сдались нам в плен. Командир батальона предложил сходить к ба-

тальону и договориться о прекращении огня и сдаче батальона. Я со-

гласился. Доложил Холбаеву. Тот на меня матом. Пообещал отдать

меня под трибунал. Я приказал своему заместителю вернуть команди-

ра батальона. Он успел догнать его и вернуть назад. К утру сопротив-

ление стихло. Тех, кто не разбежался, мы взяли в плен и согнали в

котлован рядом со штабом батальона. Один взвод переместился к до-

роге со стороны Дарм-Уль-Амана.

Через некоторое время им навстречу вышли десантники – 3 БМД

и взвод из артдивизиона (3 пушки Д-30) из 350-го полка 103-й дивизии.

Я выехал им навстречу и представился. Ими командовал старший

лейтенант Солдатенко, с которым мы вместе учились в Рязанском

училище. Он начал проверять, действительно ли я тот, за кого я себя

выдаю: стал задавать вопросы, кто был командиром роты в училище и

т.д. Когда признал меня, подъехал ближе. Мы с ним немного погово-

рили. Ни он, ни я свои задачи не раскрывали. Поговорив со мной, он

развернул свою группу, и они отъехали назад. Через некоторое время

на связь вышел Холбаев и предупредил, что на нас идут танки».

Следует признать, наверное, что дерзкие и результативные дей-

ствия десантников 9-й роты на рубеже 2-го афганского батальона бы-

ли ещ; обусловлены и мощной огневой поддержкой знаменитых «Ши-

лок», ЗСУ-23 (23-мм счетвер;нная зенитная установка на общей само-

ходной базе). Несколько «Шилок» в ходе штурма вели бешеную

стрельбу по Тадж-Беку, а также по БМП 3-й афганской мотострелковой

роты. Обладая весьма высокой скорострельностью (2 тысячи выстре-

лов в минуту из одного ствола), «Шилки» оказались грозным оружием,

наводящим ужас и трепет на афганских бойцов. Две другие такие зе-

нитные самоходные установки своим ураганным огн;м верно поддер-

живали 9-ю роту, нейтрализующую 2-й афганский батальон.

С подавлением сопротивления 2-го афганского батальона участие

9-й роты Востротина в спецоперации «Агат» не закончилось. Почти

сразу десантникам пришлось участвовать в ещ; одной боевой акции.

Командир – «мусбата» майор Х.Т. Холбаев передал Востротину по

рации, что к Тадж-Беку идут колонны афганских танков. Как позже вы-

яснилось, этот танковый батальон был единственным подразделением

кабульского гарнизона, решившимся прийти на помощь Амину. Вале-

рий Александрович Востротин вспоминает: «Мы выставили впер;д

ПТУРы и стали ждать. Через некоторое время показались 3 колонны

танков. По количеству танков мы определили, что на нас движется

танковый батальон. Когда они приблизились, мы расстреляли несколь-

ко танков из ПТУРов, один танк Т-55 и один БРДМ пытались уйти в

сторону дворца Генштаба, но мы их догнали и остановили. Там нахо-

дился и командир батальона. Тем временем экипажи остальных тан-

ков тоже сдались. Их всех мы посадили к остальным пленным в котло-

ван. Когда обстановка немного успокоилась, я съездил в Тадж-Бек и

доложил о выполнении задачи. Дроздов поблагодарил меня и сказал,

что будет представлять меня на Героя Советского Союза. После док-

лада я вернулся в роту. Через некоторое время пришли грузовые ма-

шины, в которые мы загрузили пленных. Наших погибших и раненых

мы загрузили в наши машины, которые должны были сопровождать

пленных в расположение. Я поехал вместе с ними».

Спецоперация «Агат» по устранению Хафизуллы Амина от власти

была успешно осуществлена менее чем за один час. В ходе штурма

дворца Тадж-Бек офицерами «Грома», «Зенита» и «мусульманского»

батальона президент Амин был убит; в перестрелке также погибли два

его несовершеннолетних сына. Малолетняя дочь президента, стре-

лявшая из пистолета во время штурма, была ранена в ноги; е; и дру-

гих родственников Амина заключили в политическую тюрьму Пуличар-

хи). Уже к девяти часам вечера общая операция «Байкал-79» была в

целом завершена. Как и планировалось, важнейшие государственные

объекты в Кабуле и Баграме были в руках советского десанта и спец-

наза. В 20 часов 45 минут новоявленный президент ДРА Бабрак Кар-

маль выступил с обращением к народу Афганистана (вернее, по ра-

диокоммуникациям воспроизвели обращение Кармаля, записанное

заранее на магнитопл;нку).

За успех операции «Байкал-79», осуществл;нной 27 декабря

1979 г. в Кабуле и Баграме, десантники 345-го ГО ПДП и 103-й ВДД

заплатили безвозвратными потерями. Пролилась первая кровь, поя-

вились первые погибшие. Согласно списку воинов 345-го полка ВДВ,

погибших на афганской земле с 1979 по 1989 гг., в тот день, когда про-

звучал сигнал «Шторм-333», с жизнью простились 8 гвардейцев-

десантников; в указанном списке из 412 фамилий эти первые погиб-

шие воины числятся под номерами: 71, 89, 137, 143, 266, 280, 305, 396.

Вот их имена:

1. гвардии ефрейтор, ст. оператор ПТУР Головня Олег Павло-

вич – 27 декабря 1979 г.;

2. гвардии младший сержант, командир отделения Двойников

Алексей Сергеевич – 27 декабря 1979 г, авиабаза Баграм;

3. гвардии ефрейтор, стрелок-гранатом;тчик Калмагомбетов

Амангельды Шамшитович – 27 декабря 1979 г., президент-

ский дворец Тадж-Бек;

4. гвардии рядовой Кашкин Валерий Юрьевич – 27 декабря

1979 г.;

5. гвардии рядовой, стрелок Очкин Владимир Иванович – 27 де-

кабря 1979 г., авиабаза Баграм;

6. гвардии рядовой, механик-водитель Поворознюк Владимир

Васильевич – 27 декабря 1979 г.;

7. гвардии рядовой, стрелок-зенитчик Савоськин Владимир Ва-

сильевич – 27 декабря 1979 г.;

8. гвардии рядовой, ст. радиотелеграфист Шелестов Михаил

Васильевич – 27 декабря 1979 г.

Светлая им память!

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Ph от температуры

- Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание

- Храм святой великомученицы екатерины в риме

- Численность последователей основных религий и неверующих

- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек

- Какие меры относились к политике военного коммунизма

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter