Описательные эпитеты примеры. Эпитеты в художественных описаниях. Отличие эпитетов от обычных определений

Термин "эпитет" происходит от древнегреческого слова, обозначающего "прилагательное", "приложение". Это эмоционально-выразительная, образная характеристика события, лица, явления или предмета, выраженная в основном прилагательным, имеющим иносказательное значение. Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое эпитет в литературе. Мы расскажем о его разновидностях, особенностях употребления. Примеры эпитетов из художественной литературы также будут нами представлены.

Согласно первой тенденции, «ум остается прикрепленным предпочтительно к первоначальному впечатлению и поглощает его». Этот способ апперцепции, который Балли называет «феноменальным» или «импрессионистом», поэтому этот подход «опирается на субъективную тенденцию, привычный способ видеть вещи». Вторая тенденция, описываемая как «причинная» или «переходная», характеризуется тем, что «мысль является инстинктом в поисках причины и эффекта» и, в отличие от во-первых, «это чистые привычки мысли». Таким образом, в отношении номинальных трюков, о которых он замечает, что эта литература делает «оргию», он анализирует в этих терминах синтагму белизны столбцов.

Значение эпитетов

Без них наша речь была бы невыразительной и бедной. Ведь восприятие информации упрощает образность речи. Не только можно передать одним метким словом сообщение о факте, но еще и описать эмоции, которые он вызывает, его значение.

По степени выраженности некоторой характеристики и по силе передаваемых эмоций эпитеты могут различаться. Например, если мы скажем "вода холодная", мы передадим лишь приблизительную информацию о ее температуре. А если употребить словосочетание "вода ледяная", можно передать вместе с основной информацией эмоции, ощущения, ассоциации с пронизывающим, колючим холодом.

Ощущение идеи, становление сущности качеств: мы находимся в центре дискурса импрессионизма и даже того, что мы должны назвать, как мы увидим, импрессионистом докса. Именно по этой причине статья Балли будет служить теоретической гарантией для публикаций, которые будут опубликованы в последующие годы, как во Франции, так и в Германии. Хотя многие из этих тезисов направлены великим романистом Евгением Лерхом, культурная психология Бурже и Хаманна и лингвистическая психология Балли составляют основную часть их интеллектуальной основы.

В контексте литературных исследований нередко изначально исторические категории, такие как барочный, классический, романтический или импрессионистский, функционируют транс-историческим образом: Эрнст Роберт Курций предложил, например, понятие маньеризма «всего его историко-художественного содержания», чтобы представить его как «общий знаменатель всех литературных тенденций, противоположных классицизму, будь то до - или постклассический или современный для любого классицизма». Эта логика приводит к сегментации исторических стилей и к изоляции «моментов», которые из одного периода в другой отражают константы: например, для Анри Фокиллона каждый стиль проходит через цикл последовательных фаз архаизм, классицизм и барокко; это то, как есть классическое барокко и классическая готика.

Обычно эпитет в предложении выполняет синтаксическую функцию определения. Его можно поэтому считать образным определением.

Эпитеты в художественных описаниях

Особенно важны эпитеты в художественных описаниях, так как в них не только фиксируются объективные свойства и явления предметов. Главная цель - выразить авторское отношение к тому, что изображается. Определение эпитета в литературе - важная задача для учащихся школы. Это одно из заданий, включенных в ЕГЭ. Для того чтобы лучше понять эту тему, обратимся к примерам. Так, в стихотворении Тютчева "Есть в осени первоначальной" используются следующие эпитеты: "дивная пора", "лучезарны вечера", "хрустальный день", "бодрый серп", "тонкий волос паутины", "праздная борозда".

Мейер Шапиро, который дал анализ этих описательных схем, справедливо указал, что все они проистекают из истории западного искусства, сформулированной как о необратимой последовательности переменного числа фаз, Примерами являются архаичные, классические, барочные, импрессионистские и архаичные стили: историки смогли «найти» всю эту последовательность в греческом искусстве, римском искусстве, искусстве Индии или искусстве Дальний Восток.

Постоянство пояснительной диаграммы. Все анализы, полученные со времени Брунтьера и Бурже, берут на себя тот же материал наблюдений и применяют к нему начальную пояснительную диаграмму. Последнее вмешивается либо в его обширную форму, либо в форме, ограниченной параллелизмом с живописью или, наконец, в минимальной форме неявных эквивалентностей, вызванных метафорическим выражением или омонимой: если касание - это эти слова, которые Они позволяют нам проходить без предупреждения от одного искусства к другому, авторы, которые сами задают пример, обозначают другое, что не будет менее успешным.

В нем, казалось бы, предметные, обычные определения, такие как "тонкий волос", "короткая пора", являются эпитетами, поскольку передают эмоциональное восприятие поэтом ранней осени. Они аккомпанируют метафорическим, ярким: "лучезарны вечера", "день хрустальный", "на праздной борозде", "бодрый серп". Вот что такое эпитет в литературе на примере стихотворения Тютчева.

Три стилистических «поста» могут быть выбраны в качестве образцов - подкрепление прилагательного, несовершенная «живописная», паратазическая конструкция, - которые показывают устойчивость объяснительной схемы, за пределы аксиологических перегибов, которые он смог пройти от осуждения во имя нормы до валоризации во имя стиля, проходя мимо нейтрального описания во имя науки.

Минимальное объяснение состоит в том, чтобы указать, что «импрессионистская характеристика», как и в ловкости жеребят, основывается на абстрактном существительном; или, точнее, абстракции, вытекающие из подкрепления прилагательных или наречий, как в темных листьях на серых стенах, «усиливают впечатление», а наоборот, множественное число неопределенных детерминант конкретизирует реферат и выражает разрыв. Уже в своем тезисе о Гюисмане Крессот сделал абстрактную материальную, примером которой была группа белизны женщин, поддержка «характеристики путем воскрешения», которую он противопоставлял эпитетической характеристике, очищая психологическую основу.

Отличие эпитетов от обычных определений

Различные части речи могут быть эпитетами, но при этом они должны выполнять функции определений в предложении (причастия, прилагательные), обстоятельств образа действия (деепричастия, наречия) или же являться существительными-приложениями.

В своем учебнике Крессот идет дальше, приняв анализ, который дал Балли в отношении генетического процесса, через который происходит семиотическое повышение от предконцептуальной фазы до концептуальной фазы. Все было бы так, как если бы ощущение, плавающее, не могло быть уложено впоследствии объекту.

Было бы также полезно проанализировать намерения поворота: белизна лошади. Ходок заметил на лугу несколько белых пятен, которые он обозначил белизной. Позже он обнаружил, что эта белизна - это лошади. Лошадиная белизна или конская белизна уважают хронологию восприятия; Белые лошади подразумевают разумную интерпретацию, мы находимся в экспрессионизме.

В отличие от обычных определений, эпитеты всегда выражают индивидуальность их автора. Найти яркое, удачное образное определение для прозаика или поэта - значит определить точно свой уникальный, неповторимый взгляд на человека, явление, предмет.

Постоянные эпитеты

В чуждой личному авторству народной поэзии широко распространены так называемые постоянные эпитеты: "поле чистое", "тучи черные", "конь добрый", "дорога прямоезжая", "шелковое стремечко", "синее море", "красна девица", "дружинушка хоробрая" и т. п. Указывают они на типичный признак некоторого предмета. Зачастую постоянные эпитеты не учитывают ситуацию, в которой они проявляются: конь не всегда "добрый", а море, например, не всегда "синее". Но для сказителя или певца смысловые противоречия, подобные этим, помехой не являются.

Это обширная версия пояснительной диаграммы. Явление захватывается тем, что является самым ярким, и вопреки классическому способу организации, где логические отношения четко объясняются, каждый элемент представлен сам по себе, не беспокоясь о том, чтобы связать его с его последствия и последствия.

Кроме того, анализируя этот тип тура, через группу белизны женщин, Франсуаза Гайяр, кажется, противоположна грамматическому подходу, поскольку она бросает вызов обычной идентификации этих основных прилагательных абстрактным: согласно ей такие образования не заполняли бы эссенциалистское сокращение феномена до идеи, а свидетельствовали бы о первичности впечатления, создаваемого пятнами по отношению к объекту или веществу, которое его поддерживает. Поэтому его разложение перцептивного движения не ставит под сомнение постулат, который лежал в основе анализа Балли или Крессота, очень отчетливо различимого в последнем под влиянием ползучего бергсонизма, колодезного периода: Импрессионизм, игнорируя связь причины и следствия, придерживается непосредственных данных ощущения.

В произведениях различных писателей, которые опирались на традиции фольклора, используются непременно различные постоянные эпитеты. Например, их немало можно найти в поэмах "Кому на Руси жить хорошо" Н. А. Некрасова и "Песня про купца Калашникова" М. Ю. Лермонтова, а также в стихотворениях Есенина. Лермонтов является особенно последовательным в употреблении постоянных эпитетов.

Франсуаза Гайард также отличает два момента, согласно принципу винтовки двумя ударами: Что, действительно, было видно? В так называемом «живописном» несовершенстве, которое использует Додет, Брунтьер видел во всем логическом литералисте «процесс художника». Грамматический анализ этого типа несовершенства показывает, что он получает свою ценность от интерференции между секущим аспектом, связанным с несовершенным и совершенным аспектом используемого глагола, так что «два временных предела Иск не принимается во внимание: судебный процесс, хотя и короткий, представлен в его ходе».

Они присутствуют чуть ли не в каждой строке его поэмы: над "златоглавою", "великой" Москвой, "белокаменной" кремлевской стеной, "из-за синих гор", "из-за дальних лесов", "тучки серые", "заря алая" и др. Все эти образные определения взяты Михаилом Юрьевичем из словаря народной поэзии.

Мы знаем, что Гонкорт широко использовал это; он доминирует, например, всю главу Рене Моперен о генеалогии Вильякурта: Жан-Мари де Виллакурт присоединилась к службе Франции. Использование его настолько систематично, что Флобер был перемещен в него ложно откровенно: Я несколько раз раздражался из-за несовершенства в повествовании. Принимая участие в «использовании сингулярных формул», с помощью которых Гонкур «создает впечатление продолжительности», он остановился в это время, что наилучшим образом дает идею неопределенного события в процессе чтобы быть реализованы и еще не закончены.

Общеупотребительные и авторские эпитеты

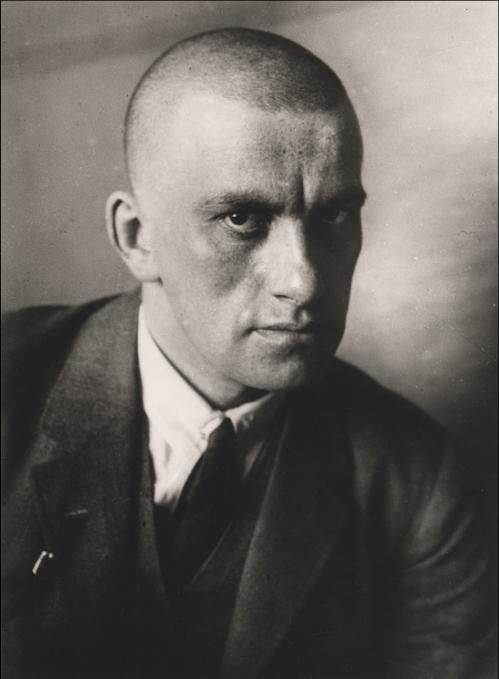

Кроме того, эпитеты разделяются на общеупотребительные, знакомые и понятные каждому, и авторские (уникальные, какие встречаются обычно у различных писателей). Примером общеупотребительных служит почти всякое, взятое из повседневной жизни описательное определение: "книга скучная", "платье веселой расцветки" и др. Авторские определения мы найдем в художественной литературе, больше всего их в поэзии. У В. Хлебникова, например, "огненный парус хвоста" лисицы. У В. Маяковского - "тысячеглазого треста".

Бурже, чья замечательная ясность никогда не была достаточно подчеркнута, добавила: Чтобы использовать термин немецкой метафизики, несовершенным является время «становления». Импрессионизм рассматривает внешний мир в постоянном становлении; Он также воспринимает факты, особенно в том, что касается их продолжительности и их окружения, и это объясняет нам пользу, которой несовершенный будет наслаждаться в современную эпоху, которую причастие в прошлом, которое указывает на стадию эволюции, также пользуются среди декадентов. тогда как соответствующее прилагательное по существу статично.

Примеры эпитетов из художественной литературы

Внушающие переживания эпитеты и другие средства выразительности используются в литературе гораздо шире и чаще, чем в повседневной речи. Ведь поэтам и писателям важно стимулировать сопереживание читателей и слушателей. Это один из компонентов, необходимых для совместного творчества. Им, конечно же, является создание и прочтение затем читателем любого талантливого художественного произведения. Не только в поэзии, но и в прозе часто используются эпитеты.

К этим всеобъемлющим подходам, в обоих смыслах этого термина, относятся те, что относятся к Брунетеру и Лансону. Согласно последнему, «использование натуралистических романистов придало художественную ценность несовершенной индикативной». Он отвлекается от этих применений и применяется к описанию таким образом, что, сохраняя и фиксируя все последующие детали повествования несовершенным, что подразумевает продление продолжительности и одновременности, они координируются в таблице.

Для автора «Проза искусства», еще одного претендента на вожделенный титул «Лессинг-франц», несовершенная живописность простирается, чтобы проза прерогатива живописи. Там, где настоящие и прошлые рассказы «придают стиль этой чистой реальности, отражающей образ одностороннего льда», недостаток несовершенства создает непрозрачность: он сочиняет художественный реализм и показывает действия как на полотне художника. Это живописное время нашего языка. «Причудливый», правда? «Процесс художника», по правде?

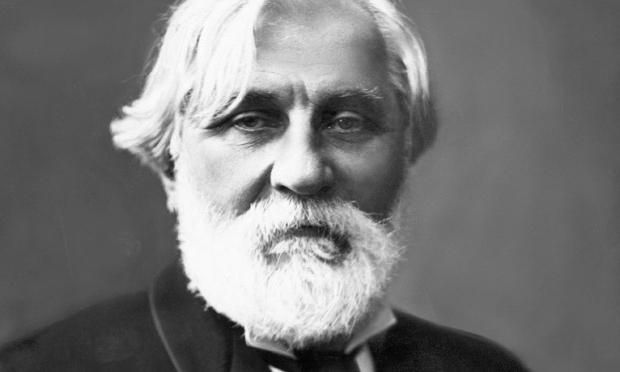

Примеры из литературы можно привести, открыв роман "Отцы и дети".

В нем встречаются следующие эпитеты (в финале произведения): "сухой лист", "печальное и мертвое", "веселым и живым", сердце "бунтующее", "грешное", "страстное", "безмятежно глядят", "вечном спокойствии", "великом спокойствии", "природы равнодушной", "вечном примирении".

Предупреждение также должно быть справедливым для многих анализов, целью которых является импрессионистское предложение, по существу характеризующееся паратаксисом. Остальная часть анализа представляет сравнение с живописью, особенно с изображением художников-пуллиналистов.

Эта конструкция, иногда называемая паратактикой, характерна для некоторых авторов, которые в небольших прыжках описывают штрихи цвета, сопоставленные, и которые можно сравнить с так называемыми «художниками-пуантилистами». Идея, согласно которой паратактическая конструкция «выражает» мысль в образовании, присутствовала в Бурже, для которой эта дюймовая «мысль» по-прежнему задействована в ощущениях: Новая проза, чтобы более внимательно следить за ощущениями, отменяет порядок фразы, так что она, среди Гонконта, ломается в тысячу мелких эффектов деталей, в тысячу особенностей синтаксиса и словаря.

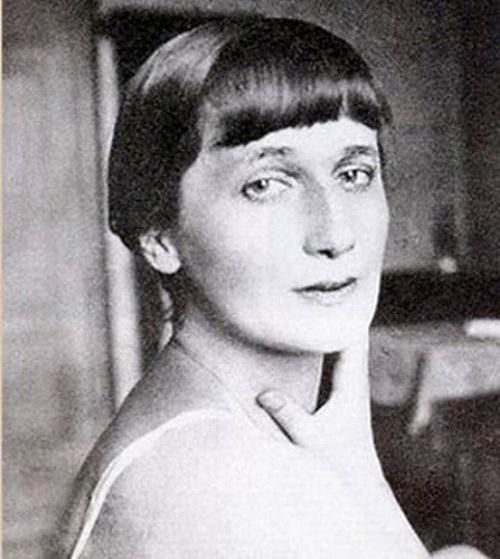

Поэзия демонстрирует нам много примеров того, как различные эпитеты задают повествованию тон, создают настроение. Они употребляются чаще всех остальных тропов. Например, в поэме "Лесной царь" Жуковского: "жемчужны струи", "цветы бирюзовы", "из золота слиты" и др. эпитеты. Примеры из литературы, представленные в творчестве А. А. Фета: "золотистый и ясный" вечер, "весны всепобедной", "друг мой прекрасный", о любви "робкой и бедной". У А. Ахматовой: вкус "горек и хмелен", покой "многонеделен".

Если параллелизм с картиной не назван по имени, это настоятельно рекомендуется пространственными семантами, которые развивают лексический отбор. У Брунтьера не было такого благоразумия. Верный своей гипотезе, он останавливается на предложениях без глагола и ссылается на происхождение этого «такого же намерения художника», который, по его словам, руководит использованием живописного несовершенства. Чтобы прочитать это, мы действительно не знаем, что для него наиболее мучительно, картина, которая только зарисовывает или прозу, которая только уклоняется.

Эпитеты - часть сложной синтаксической конструкции

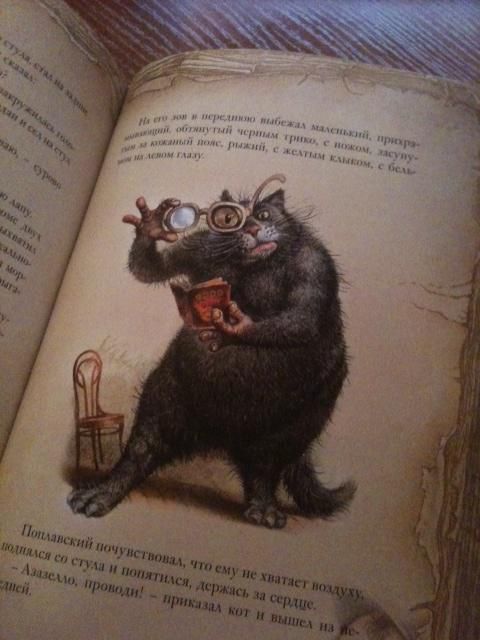

В прозе и поэзии роль эпитетов реализовываться может и следующим образом: когда они являются частью некоторой сложной синтаксической конструкции. Вся она в целом должна также не только донести идею автора до читателя, но и обогатить ее эмоционально. Например, в произведении "Мастер и Маргарита" Булгакова писатель, изображая то, как выходит прокуратор Понтий Пилат из дворца Ирода, нанизывает друг на друга эпитеты, задавая ритм этому отрезку текста. При этом он употребляет образные определения, не только описывающие походку и цвет, но и транслирующие информацию, находящуюся за текстом. Символически кровавый, а не просто красный подбой плаща. А эпитеты, использованные для описания походки, указывают на прошлое ее обладателя, на то, что он и сегодня сохранил выправку военного. Другие выступают описаниями обстоятельств времени и места.

Можно привести и иные примеры из различных эпизодов этого произведения.

Территориальные особенности эпитетов

Что такое эпитет в литературе, мы выяснили. Отметим теперь некоторые особенности этого средства выразительности. В культурном и историческом отношении эпитеты с течением времени претерпевали изменения. На них влияла также география проживания создававших их людей. Условия, в которых мы живем, получаемый нами в течение жизни опыт - все это влияет на закодированные в образах речи чувства и смыслы.

Например, широко известно, что у жителей Крайнего Севера имеются десятки эпитетов для определения слова "белый". Народы тропических островов вряд ли смогут придумать один-два.

Или черный цвет, имеющий в разных культурах диаметрально противоположное значение. Так, он символизирует скорбь и траур в Европе, а в Японии - радость. Европейцы поэтому традиционно надевают на похороны одежду черного цвета, а японцы - на свадьбы. Меняется соответственно и роль эпитетов, использующихся в речи японцев и европейцев.

Эволюция

Любопытно также то, что на ранних этапах развития фольклора и литературы образные определения не столько выражали различные эмоции, сколько описывали буквально объекты и явления с точки зрения ключевых признаков и физических свойств. Имели место к тому же эпические преувеличения. Вражеские рати в русских былинах, например, всегда "несметные", чудища "поганые", леса "дремучие", а при описании богатырей непременно используется такой эпитет из художественной литературы и фольклора, как "добры молодцы".

Эпитеты видоизменяются с развитием литературы, меняется также их роль в произведениях. Они становились в результате эволюции сложнее семантически и структурно. Особенно интересные примеры встречаются в постмодернистской прозе и поэзии серебряного века.

Итак, мы рассказали о том, что значит эпитет в литературе. Были представлены примеры из поэзии и прозы. Надеемся, значение слова "эпитет" в литературе теперь вам понятно.

Наиболее распространенное явление художественного синтаксиса - эпитеты. Их часто рассматривают как речевое явление, существующее наряду со словами, иносказательными по своему значению,- метафорами, сравнениями. Но это неправильно. Одно и то же слово с семантической точки зрения может быть метафорой, в синтаксическом отношении - эпитетом. Например: «Я снова здесь в семье родной, ЦМой край задумчивый и нежный» (Есенин). Сематически эпитет может быть также и метонимией («Их горделивые дружины ||Бежали северных мечей»- Пушкин), и иронией («Откуда, умная, бредешь ты, голова?» - Крылов) или может не иметь никакого ощутимого иносказательного значения («Ночным, душистым теплом повеяло от земли»-Тургенев). Но развернутое сравнение может также включать в себя метафори ческие и прочие эпитеты («Жизнь моя, иль ты приснилась мне? II Словно я весенней гулкой ранью || Проскакал на розовом коне!» - Есенин). «Эпитет» по-древнегречески значит «прилагательное». Действительно, имена прилагательные в художественной речи очень часто бывают эпитетами, но далеко не всегда. Эпитетом имя прилагательное становится только тогда* когда оно является эмоциональн о-в ы р а з и т е л ь- н ы м развитием образной мысли и поэтому требует эмфатического выделения с помощью мелодии и акцента, более или менее сильного. Но прилагательное может развивать мысль логически ив таком случае не является эпитетом. Например: «Чуден Днепр при тихой погоде...» (Гоголь). В этой фразе прилагательное «чуден» является сказуемым и несет на себе поэтому логическое ударение. Но вместе с тем из-за своей ярко выраженной эмоциональности оно требует и эмфатического акцента с соответствующим повышением тона. Другое же прилагательное («тихой»), определяя обстоятельство времени («при... погоде»), казалось бы, тоже может рассматриваться как его эпитет, но на самом деле это не так. Слово «тихой» здесь не эпитет, так как оно лишено эмфатичности и требует сильного логического ударения, потому что является членом возникающей далее логической антитезы: «при тихой погоде»... «чуден Днепр»...-«Когда же пойдут горами по небу синие тучи» (т. е. когда разразится гроза), «страшен тогда Днепр». Значит, не все имена прилагательные как определен- ния при существительных являются эпитетами. Но многие другие слова, не имена прилагательные, если они по эмоциональности своего значения требуют эмфатического акцента, могут быть поняты как эпитеты. Таковыми могут быть отглагольные прилагательные, причастия. Например: «Что если я, завороженный, || Сознанья оборвавший нить, || Вернусь домой уничиженный, ||Ты можешь ли меня простить?» (Блок). Первое причастие несет на себе эмфазу и выступает как эпитет, а другие («оборвавший» и «уничиженный») таковыми не являются, так как одно из них логически поясняет предыдущее, а другое есть логическое сказуемое условного придаточного предложения. Очень распространенной грамматической формой эпитета является наречие при глаголе. Например: «Море шумело глухо, сердито» (Горький); или: «Кругом трава так весело цвела» (Тургенев). Но и наречие может иногда иметь только логическое значение и не быть эпитетом. Например: «В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя» (Тургенев). Здесь наречия логически развивают мысль всего предложения. Иногда значение эпитета могуть иметь и отглагольные наречия, деепричастия. Например: «Люблю грозу в начале мая, || Когда весенний, первый гром, || Как бы резвяся и играя, ||Грохочет в небе голубом» (Тютчев). Но гораздо чаще они бывают лишены этого значения. Например: «Левин шел за ним, стараясь не отстать, и ему становилось все труднее» (Л. Толстой). Эпитетами могут быть также и имена существительные, являющиеся приложением к другому существительному, играющему роль подлежащего или его дополнения. Например: «Едет мужичищ t-деревенщина, да й сидит мужик он на добром коне» (былина); или: «И вот общественное мненье! || Пружина чести, наш кумир! || И вот на чем вертится мир!» (Пушкин). А вот пример приложения, имеющего только логическое значение: «Сидя в павильоне, он видел, как по набережной прошла молодая дама невысокого роста, блондинка» (Чехов). Значение эпитетов иногда получают имена существительные, играющие роль сказуемого. Например: «Онегин был по мненью многих || (Судей решительных и строгих) ||Ученый малый, но педант» (Пушкин); или: «Разрешите доложить || Коротко и просто: ||Я - большой охотник жить ||Лет до девяноста» (Твардовский). Вот пример сказуемостного существительного, не эпитета: «Я узнал от нее, Цыганок - подкидыш... его нашли у ворот дома, на лавке» (Горький). Даже существительные-д ополнения имеют изредка значение эпитета. Например: «Чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги...» (Гоголь); или: «...живо вспомнилось все вчерашнее - и очарование счастья... исчезло...» (Чехов) В большинстве же случаев дополнения имеют только логическое значение. Например: «Месяц... готов был погрузиться в черные тучи, висящие на дальних вершинах...» (Лермонтов). Наконец, самый редкий случай - существительное- подлежащее, имеющее ощутимое эмоционально-оценочное значение и играющее поэтому вместе с тем роль эпитета. Например: «Задумались головотяпы над словами князя...» (Салтыков-Щедрин); или: «На тропу голубого поля ||Скоро выйдет железный гость» (Есенин). Обычно подлежащие лишены эмфатичности и лишь логически связаны со сказуемым. Например: «Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына» (Л. Толстой). Итак, эпитет - слово или словосочетание, эмоционально характеризующее предмет или действие. Значение эпитета могут получать слова с различной грамматической функцией. Рассматривая в тех или иных произведениях, характерную для них систему эпитетов, надо исходить прежде всего не из грамматических соотношений слов, и из их эмоционально-выразительного значения, требующего для своей реализации соответствующих эмфатических акцентов и мелодического рисунка фраз. При таком понимании эпитетов они получают очень большое разнообразие. Существенны и те различия, которые были свойственны эпитетам в художественной словесности различных исторических эпох и различных народов. Этим проблемам посвящена специальная работа А. Н. Веселовского «Из истории эпитета» (36, 73-92). На ранних ступенях развития эпического творчества - как устного народного, так и литературного - эпитеты отличались тем, что в них не было отчетливо ощутимой эмоциональности, что они обладали вещественностью своего значения, раскрывающего физические свойства изображаемых явлений. Но герои сказок, эпических песен и повестей, их подвиги и приключения идеализировались и соответствующую особенность получали в их образах вещественные эпитеты. Они обозначали почти всегда наиболее совершенные, мощные, ценные физические свойства изображаемых явлений и предметов. В старинном, эпически изображенном, сказочном и песенном «мире» солнце всегда было «красным» или «светлым», ветер - «буйным», туча - «черной», море - «синим», лес - «темным» поле - «чистым», молодцы - «удалыми», девицы - «красными» (красивыми), очи - «ясными», ноги -«резвыми», кони - «борзыми», мечи - «булатными» и т. д. При традиционном исполнении сказок и песен, при заимствовании их словесного строя одними певцами и сказителями у других такие вещественно-идеа- лизирующие изображаемую жизнь эпитеты прочно закреплялись в определенных образах и переходили из одних произведений в другие. Эта традиция распространилась и на лирическую народную поэзию. В фольклористике такие эпитеты получили название постоянных. В художественной литературе нового времени такие эпитеты применялись только в произведениях, следующих традициям устного народного творчества, имитирующих его стиль. Так, у Лермонтова: «Не сияет на небе солнце красное, || Не любуются им тучки синие...»; у Кольцова: «Понесут ее || Ветры буйные || Во все стороны || Света белого...» и т. д. В более поздние исторические эпохи, в связи с появлением рядом с традиционным и безымянным народным творчеством творчества «личного», выражающего уже не коллективный родовой жизненный опыт, а идейно-худо- жественные интересы отдельной личности, выделившейся из коллектива,- эпитеты постепенно изменились. Они теряли свое постоянное и одностороннее вещественно-идеа- лизирующее значение, обогатились различными психологическими ассоциациями, стали в большинстве случаев эмоциональными по своему содержанию. Веселовский называет их «синкретическими эпитетами новейшей поэзии». Кульминационным моментом в развитии ассоциативных и эмоциональных эпитетов было возникновение в передовых странах мира романтического творчества. Примеры о метонимической и метафорической иносказательности художественной семантики имеют к этому прямое отношение. В литературе эпохи расцвета реалистического принципа отражения жизни получили широкое развитие эпитеты с вещественным значением, по-своему эмоциональные. Утратив идеализирующее значение, они приобрели конкретную предметную изобразительность. Например: «В окно увидела Татьяна... || На стеклах легкие узоры, || Деревья в зимнем серебре, || Сорок веселых на дворе» (Пушкин); или: «Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. Под деревами была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность...» (Л. Толстой). Новый расцвет эмоционально-метафорических эпитетов возник в поэзии XX в. (см. примеры в предыдущей главе).

- Чему равен 1 год на меркурии

- Кто такой Николай Пейчев?

- Томас андерс - биография, фото, личная жизнь солиста дуэта "модерн токинг" Синглы Томаса Андерса

- Что показывает коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами Обеспеченность обязательств финансовыми активами в бюджетном учреждении

- Как приготовить классические вареники с творогом

- Как сделать тесто для яблочной шарлотки Как приготовить шарлотку с яблоками песочное тесто

- Отечественной войны 2 степени

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter