Е. И. Литневская Русский язык: краткий теоретический курс для школьников

Слова в русском языке имеет 2 значения: лексическое и грамматическое. Если второй тип является абстрактным, то первый носит индивидуальный характер. В данной статье мы приведём основные типы лексических значений слова.

Лексическое значение или, как его иногда называют, смысл слова, показывает, как звуковая оболочка слова соотносится с предметами или явлениями окружающего нас мира. Стоит отметить, что оно не содержит в себе всего комплекса признаков, свойственных тому или иному предмету.

Что такое лексическое значение слова?

Смысл слова отражает только признаки, которые позволяют отличить одни предметы от других. Его центром является основа слова.

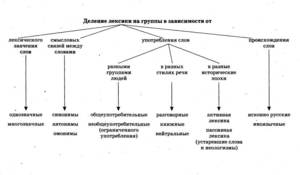

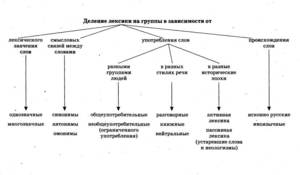

Все виды лексических значений слова можно разделить на 5 групп в зависимости от:

- соотнесенности;

- происхождения;

- сочетаемости;

- функции;

- характера связи.

Данную классификацию предложил советский учёный Виктор Владимирович Виноградов в статье «Основные типы лексических значений слова» (1977). Ниже мы подробно рассмотрим данную классификацию.

Типы по соотнесенности

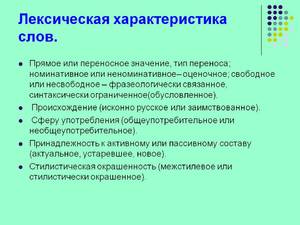

С номинативной точки зрения (то есть по соотнесенности) все смыслы слова разделяются на прямые и переносные. Прямое

значение является основным. Оно напрямую связано с тем, как та или иная буквенная и звуковая форма соотносится с концептом, сложившимся в сознании носителей языка.

С номинативной точки зрения (то есть по соотнесенности) все смыслы слова разделяются на прямые и переносные. Прямое

значение является основным. Оно напрямую связано с тем, как та или иная буквенная и звуковая форма соотносится с концептом, сложившимся в сознании носителей языка.

Так, словом «кошка» обозначают хищное животное небольших размеров из семейства кошачьих, относящегося к отряду млекопитающих, которые истребляют грызунов. «Нож» - это инструмент, который используется для резания; состоит из лезвия и ручки. Прилагательное «зелёный» обозначает цвет растущей листвы.

Со временем смысл слова может изменяться, подчиняясь течениям, характерным для того или иного времени в жизни народа. Так, ещё в XVIII веке слово «жена» использовалось в смысле «женщина». Для обозначения «супруги» или «женщины, которая состоит в браке с мужчиной» оно стало употребляться гораздо позднее. Аналогичные изменения произошли и со словом «муж».

Переносное значение слова является производным от основного. С его помощью одну лексическую единицу наделяют свойствами другой на основании общих или сходных признаков. Так, прилагательное «тёмный» используется для характеристики пространства, которое погружено во тьму или в котором отсутствует свет.

Но в то же время эта лексема довольно часто используется в переносном значении. Так, прилагательным «тёмный» можно охарактеризовать что-то неясное (например, рукописи). Также оно может употребляться по отношению к человеку. В таком контексте прилагательное «тёмный» будет указывать на то, что человек, о котором идёт речь , необразован или невежествен.

Как правило, перенос значения происходит по одному из следующих признаков:

Как видно из приведённых примеров, переносные значения, развившиеся у слов, так или иначе связаны с основным. В отличие от авторских метафор, которые широко используются в художественной литературе, переносные лексические значения носят устойчивый характер и встречаются в языке гораздо чаще.

Стоит отметить, что в русском языке нередко встречается явление, когда переносные значения утрачивают свою образность. Так, сочетания «носик чайника» или «ручка чайника» тесно вошли в русский язык и являются для его носителей привычными.

Лексические значения по происхождению

Все существующие в языке лексические единицы имеют свою этимологию. Однако при тщательном их рассмотрении можно заметить, что смысл одних единиц выводятся легко, а в случае с другими довольно сложно понять, что означает то или иное слово. На основе этого различия выделяют вторую группу лексических значений - по происхождению .

С точки зрения происхождения выделяют два вида значений:

- Мотивированное;

- Немотивированное.

![]() В первом случае речь идёт о лексических единицах, образованных путём прибавления аффиксов. Смысл слова выводится из значения основы и аффиксов. Во втором случае значение лексемы не зависит от значения его отдельных составляющих, то есть она является непроизводной.

В первом случае речь идёт о лексических единицах, образованных путём прибавления аффиксов. Смысл слова выводится из значения основы и аффиксов. Во втором случае значение лексемы не зависит от значения его отдельных составляющих, то есть она является непроизводной.

Так, к категории немотивированных относят слова: «бег», «красный». Мотивированными являются их производные: «бежать», «побег», «краснеть». Зная смысл лексических единиц, лежащих в их основе, мы с лёгкостью можем вывести значение производных. Однако далеко не всегда смысл мотивированных слов можно так легко вывести. Иногда требуется провести этимологический анализ .

Лексические значения в зависимости от сочетаемости

Каждый язык накладывает определённые ограничения на использование лексических единиц. Некоторые единицы могут употребляться только в определённом контексте. В таком случае речь идёт о сочетаемости лексических единиц. С точки зрения сочетаемости выделяют два типа значений:

- свободные;

- несвободные.

В первом случае речь идёт о единицах, которые могут свободно сочетаться между собой. Однако такая свобода не может быть абсолютной. Она весьма условна. Так, с глаголом «открыть» могут свободно употребляться такие существительные, как «дверь», «окно», «крышка». В то же время с ним нельзя употребить слова «упаковка» или «преступление». Таким образом, смысл лексемы «открыть» диктует нам правила, по которым те или иные понятия могут или не могут с ним сочетаться.

В отличие от свободных, сочетаемость единиц с несвободным значением сильно ограничены. Как правило, такие лексемы входят в состав фразеологических оборотов или же синтаксически обусловлены.

В первом случае единицы связаны фразеологическим значением

. Например, в словах «играть» и «нервы», взятых по отдельности, отсутствует семантический компонент «намеренно раздражать». И только когда эти лексемы соединяются во фразеологизме «играть на нервах», они обретают этот смысл. Прилагательное «закадычный» не может употребляться вместе со словом «враг» или «товарищ». Согласно нормам русского языка, это прилагательное сочетается только с существительным «друг».

В первом случае единицы связаны фразеологическим значением

. Например, в словах «играть» и «нервы», взятых по отдельности, отсутствует семантический компонент «намеренно раздражать». И только когда эти лексемы соединяются во фразеологизме «играть на нервах», они обретают этот смысл. Прилагательное «закадычный» не может употребляться вместе со словом «враг» или «товарищ». Согласно нормам русского языка, это прилагательное сочетается только с существительным «друг».

Синтаксически обусловленное значение приобретается словом лишь тогда, когда оно выполняет в предложении несвойственную ему функцию. Так, существительное иногда может выступать в предложении в качестве сказуемого: «А ты шляпа!»

Функциональные типы лексических значений

Каждое лексическое значение несёт в себе определённую функцию. При помощи одних единиц языка мы просто называем предметы или явления. Другие же мы используем для выражения какой-либо оценки. Выделяют два типа функциональных значений:

- номинативное;

- экспрессивно-семантическое.

Лексемы первого типа не несут в себе дополнительных (оценочных) признаков. В качестве примера можно привести такие языковые единицы, как «смотреть», «человек», «пить», «шуметь» и др.

Лексемы, относящиеся ко второму типу, наоборот, содержат в себе оценочный признак. Они являются отдельными языковыми единицами, выделяются в отдельную словарную статью и выступают в качестве экспрессивно окрашенных синонимов к их нейтральным эквивалентам: «смотреть» - «пялиться», «пить» - «бухать».

Лексические значения по характеру связи

Ещё одним важным аспектом смысла слова является его связь с другими лексическими единицами языка. С этой точки зрения выделяют следующие виды лексических значений:

- соотносительные (лексемы, которые противопоставлены друг другу на основании какого-либо признака: «большой» - «маленький»);

- автономные (независимые друг от друга лексические единицы: «молот», «пила», «стол»);

- детерминативы (лексемы с экспрессивным значением, обусловленные смыслом других лексических единиц: «огромный» и «здоровенный» являются детерминативами для прилагательного «большой»).

Приведённая В.В. Виноградовым классификация довольно полно отражает систему лексических значений в русском языке. Однако учёный не упоминает другой не менее важный аспект. В любом языке встречаются слова, которые имеют более одного значения. В таком случае речь идёт об однозначных и многозначных словах.

Однозначные и многозначные слова

Как уже упоминалось выше, все слова можно разделить на две большие группы:

- однозначные;

- многозначные.

Однозначные лексемы используются для обозначения только одного конкретного предмета или явления. Нередко для их обозначения используют термин «моносемантические». К категории однозначных слов относятся:

Однако таких лексем в русском языке существует не так много. Гораздо большее распространение получили полисемантические или многозначные слова.

Важно отметить, что термин «многозначность» ни в коем случае нельзя путать с «омонимией». Различие между этими языковыми явлениями заключается в наличии связи между значениями слов.

Например, слово «побег» может означать:

- оставление места отбывания наказания (заключения) по собственному желанию, благодаря хорошо разработанному плану или по воле случая.

- молодой стебель растения с почками и листьями.

Как видно из этого примера, приведённые значения не связаны между собой. Таким образом, речь идёт об омонимах.

Приведём другой пример - «бумага»:

- материал, который изготавливают из целлюлозы;

- документ (перен. ).

Оба значения имеют один семантический компонент, поэтому эта лексема относится к разряду многозначных.

Где можно найти лексическое значение слова?

Для того чтобы узнать, что значит то или иное слово, необходимо обратиться к толковому словарю. В них даётся точное определение слова. Обратившись к толковому словарю, можно не только узнать смысл интересующей лексической единицы, но и найти примеры её употребления. Кроме того, описание смысла слова помогает понять разницу между синонимами. Вся лексика в толковом словаре расположена по алфавиту.

Такие словари, как правило, предназначены для носителей языка. Однако иностранцы, изучающие русский язык, также могут их использовать.

В качестве примера можно привести следующие словари:

- «Толковый словарь живого великорусского языка» - В.И. Даль;

- «Толковый словарь русского языка» - С.И. Ожегов;

- «Толковый словарь русского языка» - Д.Н. Ушаков;

- «Словарь русской ономастической терминологии» - А.В. Суперанская.

Как уже говорилось выше, в толковом словаре можно найти лексические значения слов в русском языке и примеры их употребления. Однако это далеко не вся информация, которую предоставляет этот тип словарей. В них также приводится информация о грамматических и стилистических особенностях лексических единиц.

Лексическое значение понимают чаще всего как исторически образовавшуюся связь между звучанием слова и отображением предмета или явления в нашем сознании, обозначенного данным словом. Каждое слово любого языка вовлечено в три главных типа отношений: 1) отношения к окружающему миру; 2) отношения к внутреннему миру человека - его мыслям, чувствам, желаниям, воле и т.д.; 3) отношения к другим словам языка. Первые два типа отношений составляют ядро значения слова, его денотативный и сигнификативный компоненты.

Денотативный (от лат.,denotatum- отмеченное, обозначенное), илипредметный, коомпонент соотносит слово с теми или иными явлениями действительности: предметами, качествами, отношениями, действиями, процессами и т.д. Обозначенный словом предмет называют денотатом, или референтом (от англ.torefer- отсылать, иметь отношение).Денотаты- это образы реальных или воображаемых предметов или явлений, воплощенные в словесную форму. Через денотаты слова соотносятсяс настоящими (человек, дерево, собака, кот) или воображаемыми (русалка, дракон, домовой) реалиями,.

Признаком самого образа считается пространственная расположенность входящих в него элементов. Образное восприятие характеризуется предметностью и целостностью. Предметность обеспечивает разделение воспринимаемых объектов на фигуру и фон, где фигура представляет с собой конкретное, четко очерченное целое, а фон - нечто аморрфное, неопределенное, неограниченное. Целостность обеспечивает внутреннюю взаимосвязь частей и целого в образе, и в некотором смысле она индифферентна к искажению до определенных с пределов отдельных частей в образе. Как только эти искажения приводят к разрушению целого, образ распадается.

Конец страницы 118

Начало страницы 119

В зависимости от характера денотата слова делят на имена собственные и нарицательные. Имена собственные всегда соотносятся с индивидуальным предметом, явлением, живым существом, например:Купала, Пушкин, Онегин, Минск, Днепр, Анна, Анатолий и т.д.Нарицательные имена выступают обобщенным наименованием класса предметов, явлений, живых существ, например:река, дом, собака, город, писатель, девушка, человек, планета и т.д. Граница между этими двумя типами слов достаточно подвижна. Имена собственные легко переходят в разряд нарицательных при использовании собственных имен для обобщенного наименования класса предметов или явлений. Например, из имени римского императораЮлия Цезаря (Caesar ) возникло нарицательное русскоецарь (из кесарь, цъсарь), немецкоеKaiser - император; из имени франкского императораКарла Великого - нарицательное русскоекороль, польскоеkr ó l , чешскоеkr á l . Имена многих литературных персонажей становятся нарицательными, например:донжуан, отелло, тартюф, Хлестаков, плюшкин и т.д. Название местности часто получает нарицательное значение и становится наименованием изделия, производимого в этой местности, например:хохлома, палех, бостон (город в Америке),бордо (город во Франции),херес, малага (испанские города),шевиот (горы в Шотландии) и т.д.

Переход нарицательных имен в собственные - довольно регулярное явление. В историческом плане многие имена собственные в прошлом были нарицательными, например: название реки Дон произошло от осетинскогодон - вода, река, рекиДесна - от древнерусскогодесна, что значитправая; название слободыХамовники произошло от прошлого названия ткачей -хамовники, Сокольники - отсокольников, которые дрессировали соколов для охоты; имяПетр происходит от греческогоpetros - камень, Виктор - от латинскогоvictor - победитель, Марина - от латинскогоmarina - морская и т.д.

Кроме имен собственных и нарицательных, выделяют также указательные, или указательно-заместительные, слова, характеризующиеся спецификой денотата. Эти слова, представляя собой количественно небольшую группу, обозначают очень большой и широкий класс денотатов. К указательным словам относят местоименияэто, этот, тот, какой, такой, он, она, столько и

Конец страницы 119

Начало страницы 120

др., наречия там, здесь, тогда, когда и ряд других слов. Например,он - это любое живое существо мужского пола или любой предмет, обозначенный словом мужского рода;там - любое место, находящееся в некотором отдалении от говорящего и т.д.

Сигнификативный (от лат.significatum- обозначаемое) компонент значения соотносит слово с обозначаемым им понятием.Сигнификат - это понятие, воплощенное в словесную форму. Само жепонятие определяется как мысль, которая в обобщенной форме отражает предметы и явления путем фиксации их свойств, признаков и отношений. Понятийное мышление осуществляется с помощью особых умственных операций - анализа и синтеза, отождествления и различения, абстрагирования и обобщения, получающих в языке словесную форму. Любому понятию всегда соответствует большой семантический объем, содержание которого раскрывается не с помощью одного слова, а развернутым описанием. Слово лишь фиксирует некоторый набор признаков, характерный для определенного понятия. Так, сигнификат словарека содержит в своем значении понятийные признаки реки как "естественного значительного и непрерывного водного потока, текущего в разработанном им русле".

Понятие - категория общечеловеческая, хотя и зависящая от степени развития мышления и знания разных народов и отдельного человека. Значение слова - прежде всего категория данного языка. Лексическое значение обычно существует лишь в пределах системы того или иного языка. Слова, которые в разных языках выражают одно и то же понятие, могут не совпадать в своих лексических значениях. Например, русское земля, английскоеland , немецкоеland , французскоеterra , испанскоеtierra передают одно и то же понятие "земля". Однако характер лексических значений и их группировка внутри этого многозначного слова в приведенных языках различны. В русском языке слово земля наряду с другими смыслами имеет значение "твердая поверхность", в английском - "государство", в немецком - "страна", во французском- "владение", в испанском- "население страны". Хотя значение слова теснейшим образом связано с понятием, оно не тождественно ему.

Среди других компонентов лексического значения слова выделяют его лингвистический компонент, который вытекает из

Конец страницы 120

Начало страницы 121

отношений слов к другим словам языка. Этот аспект значения слова называют также значимостью Значимость слова зависит от его места в системе языка: от принадлежности слова к той или иной части речи, от его возможности сочетаться с другими словами, от наличия у него однокоренных слов, синонимов, антонимов, от частотности слова в текстах и т.д. Например, такие слова, какабулия (безволие),батан (механизм ткацкого станка),бриошь (сдобная булочка особой формы),надир (точка небесной сферы, находящаяся под горизонтом и противоположная зениту) имеют низкую частотность в текстах, практически не имеют однокоренных слов, обладают специфической дистрибуцией, поэтому их значение окажется неизвестным многим людям. Соответственно и "вес" этих слов в лексической системе русского языка достаточно низкий. И, напротив, такие общеупотребительные слова, какдом, человек, книга обладают высокой частотностью, имеют ряд однокоренных слов, широко сочетаются с другими словами, несут в себе несколько лексических значений, поэтому их "удельный вес" в языке гораздо выше.

К лингвистическому компоненту лексического значения тесно примыкает коннотативный (от лат.con- вместе с иnota-tio- обозначение) компонент значения, состоящий в дополнительной информации о слове эмоционально-оценочного, экспрессивного и стилистического характера, как, например, в словахстарушенция, бестолочь, кляча, тюфяк, дурь и под.

Иногда в лексическом значении выделяют прагматический (от греч.pragma, род. падежpragmatos- дело, действие) компонент, характеризующий слово через его восприятие конкретным носителем языка. Отношение людей к содержанию одного и того же слова, восприятие его могут быть различными, что связано с мировоззрением человека, его возрастом, полом, образованием, видом деятельности и т.д. Так, герой комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль" Митрофанушка своеобразно толкует значение словадверь, зачисляя это слово в одном случае в разряд прилагательных, а в другом случае - в разряд существительных, что, по его мнению, зависит от положения конкретной двери. Дверь в комнате, указывает Митрофанушка, приложена к своему месту, значит она - прилагательное. Дверь у чулана стоит шестую неделю и еще не навешана, поэтому она существует, чу-

Конец страницы 121

Начало страницы 122

ланная дверь - существительное. Когда ее навесят, то и эта дверь станет прилагательным.

Герой поэмы Я. Коласа "Новая земля" Михал считает небольшой белорусский город Несвиж известным всем людям, чем-то вроде Парижа:

Здалёк мы, пане гаспадару:

Чатыры міліза Нясвіжам

(Міхал лічыу Нясвіж Парыжам,

Усім вядомым наyciмсвеце).

Для людей науки характерно знание и использование научной терминологии, являющейся органичной частью их речевой деятельности. Однако неправильное употребление терминов или ненужное нагромождение их вызывает отрицательное отношение и к значению этих слов, и к словам в целом, и ко всему словесному творчеству подобного рода. Такие речевые ситуации часто изображаются в художественной литературе. Например, в "Мертвых душах" Н.В. Гоголя Чичиков, попадая в кабинет к полковнику Кошкареву, обнаруживает там шеститомный труд под заглавием: "Предуготовителъное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности, и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности". Высмеивая бессмыслицу подобных плетений словес, Гоголь восклицает: "...и черт знает, чего там не было!"

Центром лексического значения, его основным и обязательным элементом являются денотативный и сигнификативный компоненты. Остальные компоненты - лингвистический, конно-тативный, прагматический - располагаются на периферии значения, конкретизируя и уточняя его в определенной речевой ситуации.

Типы лексических значений. Классификация лексических значений осуществляется на основе различных признаков. Прежде всего лексические значения распределяются на типы в зависимости от способа отражения в них предметов и явлений окружающего мира. По этому признаку выделяют прямые и переносные лексические значения.

Конец страницы 122

Начало страницы 123

Прямое значение непосредственно отражает явления действительности, минуя участие в этом других значений того же слова. С исторической точки зрения, прямое значение является первичным, оно не выводится из других значений данного слова и определяется вне контекста.Переносное значение отражает реальность косвенно, опосредствованно, через прямое значение, на базе которого оно возникло. В отличие от прямого, для переносного значения характерна контекстная зависимость, так как оно проявляется лишь в контекстном окружении. Вне контекста на первом плане в слове всегда стоит прямое значение. Так, словоммедведь называют прежде всего животного, однако его употребляют также в переносном значении, когда говорят о неуклюжем, неловком человеке. Словоммуравейник обозначают большое скопление людей, о характере говорятжелезный, о голове -золотая и т.д.

Переносные значения слов возникают в процессе исторического развития языка. Например, в древнерусском языке слово красный означалокрасивый, прекрасный, светлый (ср.краса, красна девица). Красный цвет обозначался прилагательнымичьрвьчатый, чьрвленый, чьрленый. Позднее прилагательноекрасный стало обозначать цвет. Здесь переносное значение слова в процессе исторического развития заслонило собой его прямое значение. Так произошло и с переносным значением словахимера "несбыточная и странная мечта", вытеснившим на второй план его прямое значение "чудовище".

Еще один тип лексического значения вычленяют на основе возможности или невозможности отнести слово к определенному предмету. По этому признаку у слов выделяют конкретные и абстрактные значения. Например, словакарандаш, ручка, книга обозначают конкретные предметы, поэтому они имеют конкретные значения. Словамужество, смелость, героизм, умение, любовь обозначают абстрактные явления, и у этих слов выявляют абстрактные значения.

В некоторых языках, например, в языках народов Крайнего Севера, американских индейцев, слов с абстрактными значениями немного, что объясняется особенностями жизни этих народов и спецификой исторического развития их языков. Недостаток в общих понятиях, а отсюда и малое количество слов с абстракт-

Конец страницы 123

Начало страницы 124

ными значениями, в этих языках компенсируется многообразием конкретных наименований. Например, у саамов имеется 41 слово для наименования различных видов снега, 20 слов для обозначения различных форм и сортов льда, 11 слов для называния различных степеней холода.

Богатая система слов с отвлеченными значениями в языке складывается постепенно, в процессе исторического развития, так как первоначально сознание и мышление обычно ориентируются на конкретные предметы и явления. В ходе эволюции, в ходе становления научного знания сознание и мышление овладевают все более сложными и отвлеченными представлениями о мире, что воплощается в абстрактной лексике того или иного языка.

В зависимости от характера сочетаемости слова с другими словами выделяются свободные и связанные (несвободные) значения. При свободном значении слово имеет широкие и многообразные связи с другими словами без каких-либо особых ограничений. Например, слово дерево имеет свободное значение "многолетнее растение с твердым стволом и ветвями, образующими крону", сочетаясь в тексте со словамихвойное, фруктовое, вечнозеленое, зеленое, большое, маленькое, растет, расцветает и т.д. При связанном значении слово ограничено в своем употреблении, сочетаясь лишь с немногими словами. Например, в сочетанияхточить лясы, бить баклуши, скоропостижная смерть словалясы, баклуши, скоропостижная имеют связанные значения, так как выявляют их только со словамиточить, бить, смерть. Связанное значение слова выражается, как правило, в его сочетании с другим словом или словами.

По наличию или отсутствию в значении эмоционально-оценочного компонента выделяются эмоционально-оценочное (коннотативное) и нейтральное лексические значения. Большинство общеупотребительных слов в языке имеют нейтральное лексическое значение, например, земля, вода, жизнь, река, дорога, думать, делать, я, ты, надо, нужно и т.д. Коннотативные значения в словах носят разный оттенок: возвышенности, торжественности(свершение, грядущее, предначертание, творенье), неодобрительности(нахал, подхалим, разгильдяй), грубости, бранности, унизительности(морда, зенки, костоправ, стихоплет, писате-лишко, придурок) и т.д.

Конец страницы 124

Начало страницы 125

Количество типов лексических значений, принципы их выделения отличаются у разных авторов, что обусловливается различием исходных посылок, используемых при описании этого явления.

Типы лексических значений слова

Сопоставление различных слов и их значений позволяет выделить несколько типов лексических значений слов в русском языке.

1. По способу номинации выделяются прямые и переносные значения слов. П р я м о е (или основное, главное) значение слова - это такое значение, которое непосредственно соотносится с явлениями объективной действительности. Например, слова стол, черный, кипеть имеют следующие основные значения:

- 1. "Предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках".

- 2. "Цвета сажи, угля".

- 3. "Бурлить, клокотать, испаряясь от сильного нагрева" (о жидкостях).

Эти значения носят устойчивый характер, хотя исторически могут изменяться. Например, слово стол в древнерусском языке означало "престол", "княжение", "столица".

Прямые значения слов менее всех других зависят от контекста, от характера связей с другими словами. Поэтому говорят, что прямые значения имеют наибольшую парадигматическую обусловленность и наименьшую синтагматическую связанность.

П е р е н о с н ы е (непрямые) значения слов возникают в результате переноса названия с одного явления действительности на другое на основании сходства, общности их признаков, функций и т. д.

Так, слово стол имеет несколько переносных значений:

- 1. "Предмет специального оборудования или часть станка сходной формы": операционный стол , поднять стол станка .

- 2. "Питание, пища": снять комнату со столом .

- 3. "Отделение в учреждении, ведающее каким-нибудь специальным кругом дел": справочный стол .

У слова черный такие переносные значения:

- 1. "Темный, в противоположность чему-нибудь более светлому, именуемому белым": черный хлеб .

- 2. "Принявший темную окраску, потемневший": черный от загара .

- 3. "Курной" (только полная форма, устаревшее): черная изба .

- 4. "Мрачный, безотрадный, тяжелый": черные мысли .

- 5. "Преступный, злостный": черная измена .

- 6. "Не главный, подсобный" (только полная форма): черный ход в доме .

- 7. "Физически тяжелый и неквалифицированный" (только полная форма): черная работа и т. д.

Слово кипеть имеет такие переносные значения:

- 1. "Проявляться в сильной степени": работа кипит .

- 2. "Проявлять что-нибудь с силой, в сильной степени": кипеть негодованием .

Как видим, непрямые значения появляются у слов, которые не соотнесены непосредственно с понятием, а сближаются с ним по различным ассоциациям, очевидным для говорящих.

Переносные значения могут сохранять образность: черные мысли, черная измена; кипеть негодованием . Такие образные значения закреплены в языке: они приводятся в словарях при толковании лексической единицы.

Воспроизводимостью и устойчивостью переносно-образные значения отличаются от метафор, которые создаются писателями, поэтами, публицистами и носят индивидуальный характер.

Однако в большинстве случаев при переносе значений образность утрачивается. Например, мы не воспринимаем как образные такие наименования, как колено трубы, носик чайника, ход часов и под. В таких случаях говорят о потухшей образности в лексическом значении слова, о с у х и х м е т а ф о р а х.

Прямые и переносные значения выделяются в пределах одного слова.

2. По степени семантической мотивированности выделяются значения н е м о т и в и р о в а н н ы е (непроизводные, первичные), которые не определяются значением морфем в составе слова; м о т и в и р о в а н н ы е (производные, вторичные), которые выводятся из значений производящей основы и словообразовательных аффиксов. Например, слова стол, строить, белый имеют немотивированные значения. Словам столовый, настольный, столоваться, постройка, перестройка, антиперестроечный, белеть, белить, белизна присущи мотивированные значения, они как бы "произведены" из мотивирующей части, словообразовательных формантов и семантических компонентов, помогающих осмыслить значение слова с производной основой.

У некоторых слов мотивированность значения несколько затушевана, поскольку в современном русском языке не всегда удается выделить их исторический корень. Однако этимологический анализ устанавливает древние родственные связи слова с другими словами, дает возможность объяснить происхождение его значения. Например, этимологический анализ позволяет выделить исторические корни в словах жир, пир, окно, сукно, подушка, облако и установить их связь со словами жить, пить, око, сучить, ухо, волочить (обволакивать) Таким образом, степень мотивированности того или иного значения слова может быть неодинаковой. К тому же значение может казаться мотивированным человеку с филологической подготовкой, в то время как неспециалисту смысловые связи этого слова представляются утраченными.

3. По возможности лексической сочетаемости значения слов делятся на с в о б о д н ы е и н е с в о б о д н ы е. Первые имеют в своей основе лишь предметно-логические связи слов. Например, слово пить сочетается со словами, обозначающими жидкости (вода, молоко, чай, лимонад и т. п.), но не может сочетаться с такими словами, как камень, красота, бег, ночь . Сочетаемость слов регулируется предметной совместимостью (или несовместимостью) обозначаемых ими понятий. Таким образом, "свобода" сочетаемости слов, обладающих несвязанными значениями, относительна.

Несвободные значения слов характеризуются ограниченными возможностями лексической сочетаемости, которая в этом случае определяется и предметно-логическими, и собственно языковыми факторами. Например, слово одержать сочетается со словами победа, верх , но не сочетается со словом поражение . Можно сказать потупить голову (взгляд, глаза, очи) , но нельзя - "потупить руку " (ногу, портфель ).

Несвободные значения, в свою очередь, делятся на ф р а з е о л о г и ч е с к и с в я з а н н ы е и с и н т а к с и ч е с к и о б у с л о в л е н н ы е. Первые реализуются только в устойчивых (фразеологических) сочетаниях: заклятый враг, закадычный друг (нельзя поменять местами элементы этих словосочетаний).

Синтаксически обусловленные значения слова реализуются только в том случае, если оно выполняет в предложении необычную для себя синтаксическую функцию. Так, слова бревно, дуб, шляпа , выступая в роли именной части составного сказуемого, получают значения "тупой человек"; "тупой, нечуткий человек"; "вялый, безынициативный человек, растяпа". В. В. Виноградов, впервые выделивший такой тип значений, назвал их функционально-синтаксически обусловленными. Эти значения всегда образны и по способу номинации относятся к числу переносных значений.

В составе синтаксически обусловленных значений слова выделяют и значения к о н с т р у к т и в н о о г р а н и ч е н н ы е, которые реализуются лишь в условиях определенной синтаксической конструкции. Например, слово вихрь с прямым значением "порывистое круговое движение ветра" в конструкции с существительным в форме родительного падежа получает образное значение: вихрь событий - "стремительное развитие событий".

4. По характеру выполняемых функций лексические значения делятся на два вида: н о м и н а т и в н ы е, назначение которых - номинация, называние явлений, предметов, их качеств, и э к с п р е с с и в н о-с и н о н и м и ч е с к и е, у которых преобладающим является эмоционально-оценочный (коннотативный) признак. Например, в словосочетании высокий человек слово высокий указывает на большой рост; это его номинативное значение. А слова долговязый, длинный в сочетании со словом человек не только указывают на большой рост, но и содержат негативную, неодобрительную оценку такого роста. Эти слова обладают экспрессивно-синонимическим значением и стоят в ряду экспрессивных синонимов к нейтральному слову высокий .

5. По характеру связей одних значений с другими в лексической системе языка могут быть выделены:

- 1) а в т о н о м н ы е значения, которыми обладают слова, относительно независимые в языковой системе и обозначающие преимущественно конкретные предметы: стол, театр, цветок;

- 2) с о о т н о с и т е л ь н ы е значения, которые присущи словам, противопоставленным друг другу по каким-либо признакам: близко - далеко, хороший - плохой, молодость - старость ;

- 3) д е т е р м и н и р о в а н н ы е значения, т. е. такие, "которые как бы обусловлены значениями других слов, поскольку они представляют их стилистические или экспрессивные варианты...". Например: кляча (ср. стилистически нейтральные синонимы: лошадь, конь ); прекрасный, замечательный, великолепный (ср. хороший ).

Таким образом, современная типология лексических значений в своей основе имеет, во-первых, понятийно-предметные связи слов (т. е. парадигматические отношения), во-вторых, словообразовательные (или деривационные) связи слов, в-третьих, отношения слов друг к другу (синтагматические отношения). Изучение типологии лексических значений помогает понять семантическую структуру слова, глубже проникнуть в системные связи, сложившиеся в лексике современного русского языка.

Т.С. ЧЕЛНОКОВА,

г. Москва

Лексическое и грамматическое значение

(Два урока)

5-й класс

Ученики 5-х классов, осваивая курс русского языка, знакомятся с большим количеством определений. Сталкиваясь с обилием терминов, дети часто не понимают их сути. Пятиклассник бойко дает определение, но теряется, если его надо воспроизвести своими словами. Происходит это не из-за того, что ученик плохо владеет навыком давать определения. Просто ребенок не понимает внутреннего наполнения явления, его сущности, формулировку же легко заучивает, подобно стихам или выражению на иностранном языке, – автоматически.

Любой учебник 5-го класса предлагает ученику и учителю освоить тот понятийный аппарат, который, с одной стороны, немного знаком из курса начальной школы, с другой – еще не совсем понятен, так как в начальной школе не всегда даются определения языковых явлений. При этом уже известные вещи рассматриваются вновь, и, безусловно, делать это надо не только на новом научном уровне, но так, чтобы заинтересовать ученика, показать необычное в знакомом.

Осуществляя такой подход к работе с терминами, мы можем по-новому раскрыть уже знакомое явление, пробудить интерес к нему, помочь в нем разобраться и глубже его постичь.

К понятиям, которыми каждый пятиклассник должен свободно владеть, относятся термины лексическое и грамматическое значение .

Обратимся к учебникам. Для примера

возьмем традиционно используемый во многих

школах учебник под редакцией Т.А. Ладыженской,

М.Т. Баранова, Л.Т. Григоряна (1) и «Русский язык»

под редакцией М.В. Панова (2), который или

привлекается в качестве дополнительного

материала, или служит основным учебником в ряде

гимназий и школ с гуманитарными классами.

Рассматриваемые термины в них встречаются при

изучении тем: 1) «Лексика», «Словообразование.

Морфемика»; 2) «Лексика», «Морфология».

Посмотрим, какие определения лексического и

грамматического значения в них предлагаются.

В учебнике под ред. Т.А. Ладыженской читаем:

«Каждое слово что-то обозначает. Например, слово ельник обозначает «лес, состоящий из одних елей». Это его лексическое значение. Кроме лексического, слово имеет и грамматическое значение. Например, у существительных можно определить род, падеж, число, у глаголов – время, лицо и число.

«Русский язык» под ред. М.В. Панова предлагает следующий вариант:

Елка – это вечнозеленое хвойное дерево с конусообразной хвоей и длинными чешуйчатыми шишками. Это основное значение слова елка . Оно обозначает главный смысл в слове, то, о чем мы думаем, когда его произносим. Такое значение слова называется лексическим значением.

Елка – это существительное женского рода в им. пад. ед. ч. Такие значения называются грамматическими значениями.

Согласитесь, не очень удачно давать определение через пример, но зато суть раскрывается очень наглядно.

Обратимся к энциклопедии «Русский язык», где даются общие определения.

Лексическое значение – содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и пр.

Грамматическое значение – обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее свое регулярное выражение в грамматических формах.

Безусловно, такие определения никто не будет предлагать в 5-м классе.

Поставив цель совместить принцип научного подхода с увлекательной подачей материала, чтобы таким образом помочь учащимся освоить его глубже, я использовала при изучении терминов лексическое играмматическое значение знаменитую фразу Льва Владимировича Щербы.

Уроки являются вводными к теме «Лексика» по учебнику под ред. Т.А. Ладыженской.

О глокой куздре

Урок 1

Цель :

1) познакомить с понятием лексическое

и грамматическое значение

;

2) закрепить знание о частях речи;

3) совершенствовать навык давать определения

языковым явлениям своими словами.

ХОД УРОКА

I. Вводная беседа.

Вспомните, какие разделы науки о языке

вы уже знаете, что вы уже изучали.

Часто главным объектом нашего изучения было

слово. Мы наблюдали, как оно работает в

предложении, словосочетании, строили из слов

тексты.

Как назвать все слова языка? (Лексика.)

Вспомните название разделов языкознания и

подумайте: есть ли у слова лексика

еще

значения?

II. Работа со словарем.

На доске записаны слова:

колорит

номинироваться

лубочный

Знаете ли вы смысл этих слов?

Если значение слова непонятно, как можно узнать,

какое оно? (Воспользоваться словарем.)

Любой ли словарь поможет нам выяснить смысл слов?

Почему нам необходим толковый словарь? (Именно

там дано определение, толкование слов.)

Прежде чем обратиться к словарю С.И. Ожегова, Н.Ю.

Шведовой, подумайте, можно ли сказать что-то о

каждом из приведенных слов. Рассмотрим их как

части речи и запишем выводы.

колорит – сущ., м. р., ед. ч., им. п. / в. п.

номинироваться – глагол, несов. в., I спр.

лубочный – прил., м. р., ед. ч., им. п. / в. п.

Ниже запишите определение данных слов

из толкового словаря.

Скажите, есть ли еще другие слова, обладающие

значением «печатающийся с лубков»?

Значит, у слова лубочный

уникальное значение,

то есть такое, которым обладает лишь оно.

Попробуйте подобрать слова с теми же

характеристиками, как у прилагательного лубочный

(см. запись выше). Много ли таких слов?

III. Формулирование понятий.

Итак, мы увидели, что у каждого из

рассматриваемых нами слов есть два значения. Чем

они различаются? (Одно подходит к множеству

аналогичных, другое подходит только к

конкретному слову.)

Если лексика рассматривает смысл слов, какое из

двух значений назовем лексическим? Попытайтесь

дать ему определение.

Лексическое значение – смысл слова, значение,

свойственное только данному слову, или

уникальное значение. Чем будет отличаться от

него грамматическое значение? (Не является

уникальным.)

Теперь, зная, что грамматическое значение

рассматривает слово с точки зрения части речи,

попробуйте дать определение ему.

Грамматическое значение – значение слова как

части речи; признаки, которые есть у данного

слова, могут быть у многих других слов.

IV. Закрепление материала.

1) Запишите лексическое значение слов:

кафтан, базироваться, взыскательный .

2) Укажите грамматическое значение этих слов и приведите несколько (4–5) слов с аналогичным грамматическим значением.

3) Рассмотрим словосочетание глокая

куздра. Запишите его лексическое и

грамматическое значение. Какое значение –

лексическое или грамматическое – вы смогли

записать? Что легче выполнить? Почему?

Как вы думаете, будут ли эти слова в других

словарях?

Скажите: какая часть слова помогла вам узнать

грамматическое значение слов?

V. Проверка усвоенных знаний.

1) Расскажите, как вы поняли, что такое грамматическое

и лексическое

значение.

2) Чем они различаются?

3) Какая морфема показывает грамматическое

значение?

4) Назовите слова по лексическому значению:

– требовательный, строгий...;

– старинная долгополая мужская одежда ...

VI. Домашнее задание.

1. Приготовьте рассказ, что такое лексическое и грамматическое значение.

2. Установите лексическое значение слов: комфортабельный, конвейер, нежиться, ополченец, ополчиться, перечить, реверанс .

3. Придумайте свои словосочетания (3–4) из слов, которые не имеют определенного лексического значения, но имеют грамматическое значение.

При проверке данного задания выяснилось, что наибольшие трудности вызывает объяснение (не по словарю, а свое) лексического значения слов. Несомненно, предложенные примеры сложны, принадлежат пассивному словарному запасу, но одной из причин, почему именно такие слова были даны, стала необходимость понять, как (успешно или нет) будет проходить работа с трудными словами. Проблемы в основном возникли с существительными. Я полагаю, вызвано это тем, что для слов конвейер, ополченец нельзя подобрать синонимы, возможно лишь развернутое объяснение. Слово реверанс , имеющее синоним поклон , вызвало меньше трудностей. Такова и ситуация с глаголами. Подбирая синонимы, пятиклассники для себя определяли место конкретного глагола в ряду близких понятий.

Урок 2

Цель :

1) закрепить понятие о лексическом

и грамматическом

значении;

2) установить, как знания о лексическом и

грамматическом значении помогут при изучении

морфемики.

I. Проверка домашнего задания.

Прочитайте, какое лексическое

значение имеют данные слова. Встретились ли

среди них слова, в определениях которых были

пометы, данные в скобках?

Какое грамматическое значение имеют данные

глаголы?

Каких частей речи в словах, данных для анализа,

было больше?

Были ли слова, относящиеся к возвышенной лексике?

Употребляемые в определенном контексте?

II. Закрепление понятий лексическое и грамматическое значение .

Расскажите, что такое лексическое

значение и грамматическое значение на примере

слов: бежать, бегун, расти, росточки

.

Расскажите, какое значение уникально для слова.

Какое значение можно применить к группе слов?

Послушайте текст.

Шарада – это особая загадка, в которой надо отгадать слово по его частям.

Например:

Первое – лоб

.

Второе – сто лет

.

Целое – разумное существо.

Ответ: чело-век .

Первые шарады появились еще в

древнеримской литературе, но особенно их

полюбили в XVIII веке.

А теперь скажите: с чего начинается текст? (С

того, что дается лексическое значение слова.)

Это частый прием построения научного текста, в

котором рассказывается о каком-либо неизвестном

для читателя предмете, явлении.

Запишем первое предложение, объясняя знаки

препинания.

Укажите грамматическое значение слова шарада

.

Есть ли в предложении слова с тем же

грамматическим значением? (Загадка.)

III. Освоение нового материала.

Внимательно послушайте и подумайте, о чем это.

Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка .

Можно ли это понять? Почему?

Эту фразу придумал для своих студентов известный

лингвист Л.В. Щерба.

(Раздаются листочки с этой фразой.)

Можно ли понять, какие части речи использует

Щерба, какие члены предложения?

Почему мы это понимаем?

Если мы внимательно проанализируем, по какой

части слова мы его опознаем, увидим, что это

окончание. Можно ли сказать, какая морфема

связана с грамматическим значением? Мы видим, что

окончание несет грамматическое значение слова.

Попробуйте отбросить окончания, сможем ли мы в

этом случае узнать части речи?

Изучите фразу; есть ли в ней однокоренные слова?

Как это узнать? Если вспомнить, что основное

значение, смысл слова, заключено в корне, то эта

морфема – носитель лексического значения.

Как и от чего образуется слово бокренок

?

бокр <-- бокренок

Какой элемент значения добавляет -енок- ? Подумайте, какое значение – лексическое или грамматическое – выражает этот суффикс.

Для классов, хорошо знающих морфемный состав, можно отметить, что -л- , в отличие от -енок- , передает частицу грамматического значения, указывая на время глагола.

IV. Вывод.

Мы попробовали искать элементы грамматического значения и лексического значения в незнакомом, искусственно созданном тексте. Есть ли в словах морфемы, помогающие выяснить принадлежность слова к определенной части речи, установить его грамматические признаки? Какие морфемы являются носителями лексического значения?

V. Домашнее задание.

Попробуйте составить свои предложения, текст, где окончания помогают выявить грамматическое значение слова, а корни обладают неясным лексическим значением.

Образуйте существительные со значением:

– детеныш животного;

– житель какого-либо населенного пункта;

– человек по роду деятельности –

от корней:

-ресн-,

-борл-,

-омкр-.

Попробуйте образовать другие части речи.

Примеры творческих работ учащихся 5-го класса Пироговской школы г. Москвы

1. Темочка нокла на ренку измураться, но зарюла буральник. И придлось ей ознуться кимой. Брястная камория!

Ханна Бренер

2. Суркалось. По норогу хряпал свутник. «Двидимо вунракаем?» – гидурил он у рвубатника, швудшему с ним. Рвубатник не отвечал. Свобло 2 30 , и свутник повимил на бузень и намензил зантихнуть. Рвубатник зламеньзенье обслензил, и они квытко посюмали.

Дмитрий Леонкин

3. Вомил Турлют Фурклю: «Не потли по

Мабраку без драбруса. В Мабраке паблы дотнуют.

Скряпают. Праломей не сварзились».

Но Фуркль не заушнил Турлюта. Потлал Фуркль во

Мабрак без драбруса. Дуд Фуркля и скряпали. Но дуд

сзизмал об удрамле Фуркля Турлют. Скошматила

Турклют тукалку и попатлил к Мабраку, ради олил

паблу и тикнул тухалкой по дуралке. Пазамался

пабл и сдрукнул, а из дуралки пабла выпатлил

Фуркль.

- Чему равен 1 год на меркурии

- Кто такой Николай Пейчев?

- Томас андерс - биография, фото, личная жизнь солиста дуэта "модерн токинг" Синглы Томаса Андерса

- Что показывает коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами Обеспеченность обязательств финансовыми активами в бюджетном учреждении

- Как приготовить классические вареники с творогом

- Как сделать тесто для яблочной шарлотки Как приготовить шарлотку с яблоками песочное тесто

- Отечественной войны 2 степени

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter