Примеры эпитетов в русском языке предложения. Эпитеты могут также выражаться. Самостоятельные и постоянные

Термин "эпитет" происходит от древнегреческого слова, обозначающего "прилагательное", "приложение". Это эмоционально-выразительная, образная характеристика события, лица, явления или предмета, выраженная в основном прилагательным, имеющим иносказательное значение. Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое эпитет в литературе. Мы расскажем о его разновидностях, особенностях употребления. Примеры эпитетов из художественной литературы также будут нами представлены.

К такому же намерению живописца также возвращаются те условные предложения, где отсутствует глагол, и, следовательно, логическая конструкция. Читатель, невольно, будет искать этот недостающий глагол, он, по крайней мере, будет ждать его, но, пока он его ждет, все функции, один за другим, который собрал художник, будут выгравированы в уме, чтобы сформировать впечатление, которое художник хотел вызвать, и видение продлится до тех пор, пока оно не будет изгнано другим.

Сравнение с живописью и нормативная точка зрения также диктует длинную диатрибу Лансона в советах, которые он дает молодым людям, которые, вероятно, не просили так много. Мы любим сегодня отменять его предложения, больше не строить их, бросать вызов древней и регулярной структуре предложений, бросать предметы без слов посреди моря эпитетов и дополнений, на трансплантацию странный и особый инцидент на сундук предложений, перекрывать предлоги друг на друга, удалять все суждения о периодах, все слова, которые связывали выразительные термины, и собирать их в соответствии с требованиями синтаксиса, а не оставлять только эти выразительные термины, хранилища впечатлений и чувств, которые расположены рядом друг с другом, как цвета на холсте, без чего-либо, что их собирает или разделяет, что единственные законы соглашения и противопоставление тонов.

Значение эпитетов

Без них наша речь была бы невыразительной и бедной. Ведь восприятие информации упрощает образность речи. Не только можно передать одним метким словом сообщение о факте, но еще и описать эмоции, которые он вызывает, его значение.

По степени выраженности некоторой характеристики и по силе передаваемых эмоций эпитеты могут различаться. Например, если мы скажем "вода холодная", мы передадим лишь приблизительную информацию о ее температуре. А если употребить словосочетание "вода ледяная", можно передать вместе с основной информацией эмоции, ощущения, ассоциации с пронизывающим, колючим холодом.

Для тех, кто еще не понял, должно было быть ясно, что пример, который следует придерживаться, не был одним из «вывихнутого стиля и импрессионистской фразы». Те же предрассудки ощутимы в «Искусстве прозы», в которых предлагается параллель гонконгской прозы с живописи путем прядения метафор, культивирования омонимов и особенно прибегая к пунктирному термину, что вызывает даже читателей эпоха, пуантилизм неоимпрессионистов.

Они практиковали с непостоянством раздраженный импрессионизм, принцип которого заключается в том, чтобы использовать только интенсивные слова и сопоставлять их в предложении, отвергая все, что было бы только логической связью, всех посредников, которые могли бы ослабить и растопить тоны; это жестокая пунктирная линия, где вибрации соседних терминов смешиваются, иногда со счастливым свечением, иногда с кричащей продолжительностью.

Обычно эпитет в предложении выполняет синтаксическую функцию определения. Его можно поэтому считать образным определением.

Эпитеты в художественных описаниях

Особенно важны эпитеты в художественных описаниях, так как в них не только фиксируются объективные свойства и явления предметов. Главная цель - выразить авторское отношение к тому, что изображается. Определение эпитета в литературе - важная задача для учащихся школы. Это одно из заданий, включенных в ЕГЭ. Для того чтобы лучше понять эту тему, обратимся к примерам. Так, в стихотворении Тютчева "Есть в осени первоначальной" используются следующие эпитеты: "дивная пора", "лучезарны вечера", "хрустальный день", "бодрый серп", "тонкий волос паутины", "праздная борозда".

Импрессионизм, пренебрегая установлением причинно-следственных связей, естественно склонен к короткому наказанию; он сопоставляет факты, когда они приходят к сознанию, оставляет каждой своей индивидуальности, откуда прерывистая линия, то, что называется пуантилизмом, и частые ритмические несоответствия, подходящие для заметок или предполагающие инциденты восприятие. Несомненно, там будут найдены предложения определенной важности: переполнение начального кадра, отсутствие строгой структуры будут свидетельствовать о той же тенденции.

В нем, казалось бы, предметные, обычные определения, такие как "тонкий волос", "короткая пора", являются эпитетами, поскольку передают эмоциональное восприятие поэтом ранней осени. Они аккомпанируют метафорическим, ярким: "лучезарны вечера", "день хрустальный", "на праздной борозде", "бодрый серп". Вот что такое эпитет в литературе на примере стихотворения Тютчева.

В своей работе Крессот не стесняется рисовать стилистический континуум между писанием художника, некоторыми макармейскими поворотами и сюрреализмом. Речь идет о замене логического порядка или явно выраженных отношений порядком, которому будет поручено желание немедленно выразить реальный порядок ощущений или чувств или волей рассмотреть сначала порядок звуков и ритмов.

Там, где Крессот ссылается на «родство» между импрессионистскими писателями и художниками той же школы, Анри Миттеран говорит о «влиянии» на них и создает аналоговую систему, которая должна учитывать сходства между двумя искусствами. Видение художника фактически дезориентирует, распадается, рассеивает множества множеством ключей или обозначений, которые исчерпывают совокупность элементов впечатления, но одновременно дают случайный и гетероклитический характер их встречи.

Отличие эпитетов от обычных определений

Различные части речи могут быть эпитетами, но при этом они должны выполнять функции определений в предложении (причастия, прилагательные), обстоятельств образа действия (деепричастия, наречия) или же являться существительными-приложениями.

На одном и том же эквиваленте другой автор может сравнить предложение Флобера с конструкцией путем сопоставления ключей в импрессионистской живописи. Подобно касаниям краски, сопоставленной с импрессионистской живописью, множественные числа, особенно в описаниях, часто связанные с уточнением неопределенных статей, отражают фрагментацию и нестабильность впечатлений, которые не перестраиваются в логическое целое.

После этого может быть вновь введено психологическое объяснение, также неизменное со времени Бурже: Предложение развивается путем сопоставления, последовательными дополнениями, часто причастиями или родственниками, и мы иногда говорим о поэтапном предложении, которое продолжается подшипники. Он пытается воспроизвести надпись восприятия во времени. В конце этой цепи, более чем через столетие после Брунтьера и Бурже, склонность писателя писать для паратакса вменяется в то, что он позволяет ему накапливать ощущения без иерархизации их, расчленяя его. изложенных в виде синтагматического пуантилизма.

В отличие от обычных определений, эпитеты всегда выражают индивидуальность их автора. Найти яркое, удачное образное определение для прозаика или поэта - значит определить точно свой уникальный, неповторимый взгляд на человека, явление, предмет.

Постоянные эпитеты

В чуждой личному авторству народной поэзии широко распространены так называемые постоянные эпитеты: "поле чистое", "тучи черные", "конь добрый", "дорога прямоезжая", "шелковое стремечко", "синее море", "красна девица", "дружинушка хоробрая" и т. п. Указывают они на типичный признак некоторого предмета. Зачастую постоянные эпитеты не учитывают ситуацию, в которой они проявляются: конь не всегда "добрый", а море, например, не всегда "синее". Но для сказителя или певца смысловые противоречия, подобные этим, помехой не являются.

Теперь, когда пояснительная схема каким-то образом натурализована и полностью интернализирована, уже нет необходимости упоминать ее психологическую основу: дикие метафорические передачи позволяют строить аналоговую систему, не покоящуюся ни больше, ни меньше ассимиляция оптической фрагментации и синтагматической фрагментации.

Неподготовленный наблюдатель фактов языка может уже иметь сомнения в отношении соответствия этих аналогов и объясняющей схемы, лежащей в их основе. Таким образом, Вандриес, изучая аффективный язык, характеризовал его дизъюнкцией элементов, которые пытается создать письменное предложение, и путем размывания границ грамматического предложения, как видно из сравнения этих двух предложений.

В произведениях различных писателей, которые опирались на традиции фольклора, используются непременно различные постоянные эпитеты. Например, их немало можно найти в поэмах "Кому на Руси жить хорошо" Н. А. Некрасова и "Песня про купца Калашникова" М. Ю. Лермонтова, а также в стихотворениях Есенина. Лермонтов является особенно последовательным в употреблении постоянных эпитетов.

Вы видите этого человека - там - он сидит на пляже - хорошо! Если он не имеет права на какую-либо предысторию ощущения на понятие, по крайней мере, он вписывает в дискурс возможность другого лингвистического разделения мира, индексируя лексику не в энциклопедическом репертуаре имен вещей но на палитре, в принципе неограниченное, имена качеств.

Для дальнейшего анализа все предполагает, что импрессионизм или литературный феноменализм является литературным ответом на состояние вопроса, которое меньше отражает представления о реальных ощущениях, чем представление этого представления. Но, к сожалению, они не упоминают предпосылки убеждений, которые узаконили построение понятия литературного импрессионизма. Верно, что, продолжая этот путь, мы продолжаем «делать» не стилистическое, а метастилистическое. Поэтому на этом фоне мы должны наконец прийти.

Они присутствуют чуть ли не в каждой строке его поэмы: над "златоглавою", "великой" Москвой, "белокаменной" кремлевской стеной, "из-за синих гор", "из-за дальних лесов", "тучки серые", "заря алая" и др. Все эти образные определения взяты Михаилом Юрьевичем из словаря народной поэзии.

Понятие литературного импрессионизма в годы его формирования обновляет две предпосылки, на которых была построена докса изобразительного импрессионизма, поскольку она используется художниками, критиками и первыми историками движения, Другими словами, выражение подчинено каузально и временно феноменальности, изобразительному или вербальному визуальному. Таким образом, это предположение основывается на реалистично-натуралистической основе, и это, в отношении отношения словесного к визуальному, далекое от подтверждения действительности генезиса, свидетельствует об истинном убеждении.

Общеупотребительные и авторские эпитеты

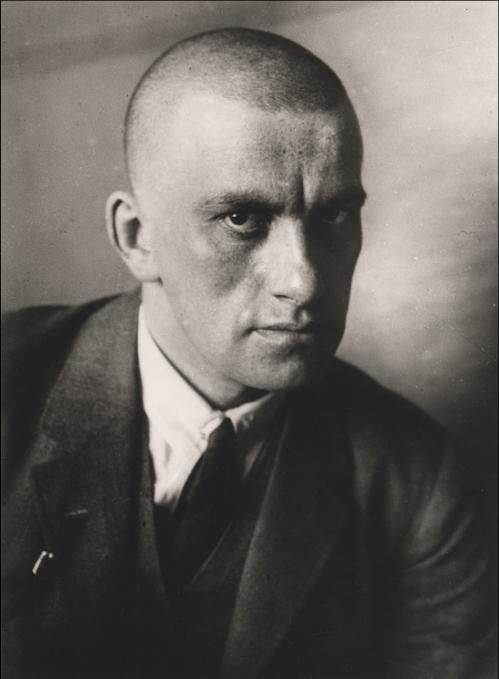

Кроме того, эпитеты разделяются на общеупотребительные, знакомые и понятные каждому, и авторские (уникальные, какие встречаются обычно у различных писателей). Примером общеупотребительных служит почти всякое, взятое из повседневной жизни описательное определение: "книга скучная", "платье веселой расцветки" и др. Авторские определения мы найдем в художественной литературе, больше всего их в поэзии. У В. Хлебникова, например, "огненный парус хвоста" лисицы. У В. Маяковского - "тысячеглазого треста".

Вторая предпосылка - перцептивист: художник или писатель видит то, что они чувствуют, характеризуя феномен, каждый раз, примат ощущения. Таким образом, эти две предпосылки действуют в каждом из двух соответствующих полей, изобразительных и литературных. На стороне письма их связь прекрасно освещена в статье Золя, посвященной Гонкуру, которая полностью катится по этой теме, связанной с преобладанием их нервной природы, даже невротической. Их «особый способ ощущения» - это то, что находит свое «оригинальное выражение».

Это их характерная особенность. Они не чувствуют, что чувствовали перед ними. У них есть нервы чрезмерной деликатности, которые усиливают малейшее впечатление. Чтобы понять, что поставлено на карту в импрессионистический момент, как понимают современники, необходимо вернуться к мифам, циркулирующим вокруг изобразительного импрессионизма.

Примеры эпитетов из художественной литературы

Внушающие переживания эпитеты и другие средства выразительности используются в литературе гораздо шире и чаще, чем в повседневной речи. Ведь поэтам и писателям важно стимулировать сопереживание читателей и слушателей. Это один из компонентов, необходимых для совместного творчества. Им, конечно же, является создание и прочтение затем читателем любого талантливого художественного произведения. Не только в поэзии, но и в прозе часто используются эпитеты.

Когда вы выходите рисовать, постарайтесь забыть объекты перед вами, дерево, дом, поле или что-то еще. Просто подумайте: вот маленький квадрат синего цвета, продолговатое пятно розового, желтое пятно, и нарисуйте их так же, как вы видите их, этот точный цвет и форму, пока ваше наивное впечатление от сцены не будет сделал.

Вся конструкция этого текста опирается на артикуляцию двух предпосылок, которые разделяют не только большинство художников-импрессионистов, но и художников до импрессионизма, таких как Курбе и Тернер, или внешних для него, таких как Сезанн и найти свой путь в дискурсе самого продвинутого искусствоведа того времени, приобретенного с идеями новой живописи. С одной стороны, дискурс, как правило, подавляет живописный факт о восприятии природой художника: картина является объектом своего рода отрицания, а живопись ставится как вопрос зрения.

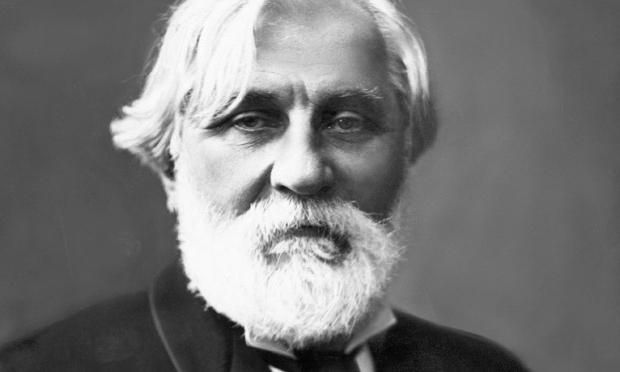

Примеры из литературы можно привести, открыв роман "Отцы и дети".

В нем встречаются следующие эпитеты (в финале произведения): "сухой лист", "печальное и мертвое", "веселым и живым", сердце "бунтующее", "грешное", "страстное", "безмятежно глядят", "вечном спокойствии", "великом спокойствии", "природы равнодушной", "вечном примирении".

С другой стороны, дискурс художников и критиков подтверждает первичность ощущения на идеализации. Эти две предпосылки лежат в основе всей работы по рационализации объяснений, предпринятых вокруг импрессионистского стиля, как обоснование конкретного прилагательного, например цвета. Согласно анализу, который был дан со времени Бурже, эта конструкция была бы не чем иным, как словесным аналогом системы двойной релаксации, вокруг которой структурировано восприятие: ощущение касается меня при первом ударе, когда концептуализация не происходит. сделают это позже.

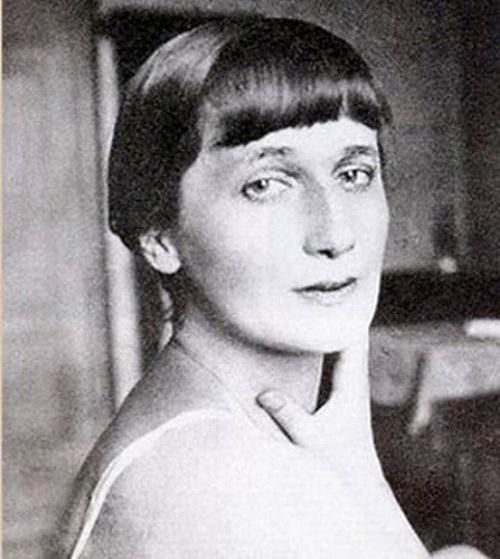

Поэзия демонстрирует нам много примеров того, как различные эпитеты задают повествованию тон, создают настроение. Они употребляются чаще всех остальных тропов. Например, в поэме "Лесной царь" Жуковского: "жемчужны струи", "цветы бирюзовы", "из золота слиты" и др. эпитеты. Примеры из литературы, представленные в творчестве А. А. Фета: "золотистый и ясный" вечер, "весны всепобедной", "друг мой прекрасный", о любви "робкой и бедной". У А. Ахматовой: вкус "горек и хмелен", покой "многонеделен".

Даже больше, чем замечания Моне, восхитительный анекдот Курбе о мотиве дает нам представление о механизме этой генетической реконструкции, которая от ощущения до зачатия свидетельствует о уверенности в том, что было бы соблазнительно сказать «слепой». В силах чистого видения видеть не зная.

Об этом сообщает Фрэнсис Вей. Перцептуальное предположение имеет светскую версию и научную версию, независимые друг от друга, но сходящиеся в определенных точках. Светская версия находит свою самую яркую формулировку, которая объясняет последующее состояние, в теории невинных глаз, выставленных Раскиным в «Элементах рисования».

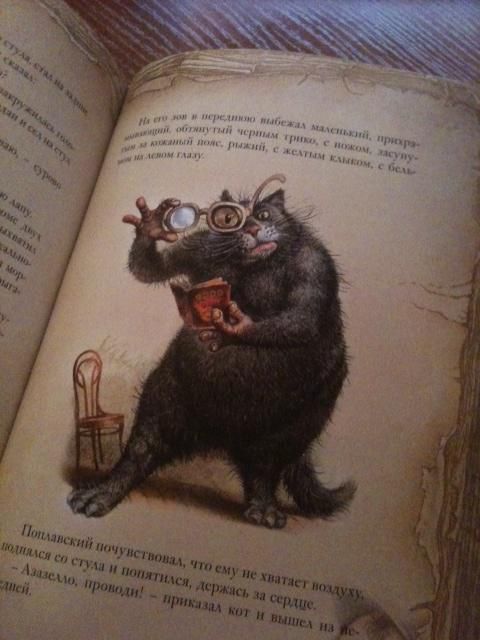

Эпитеты - часть сложной синтаксической конструкции

В прозе и поэзии роль эпитетов реализовываться может и следующим образом: когда они являются частью некоторой сложной синтаксической конструкции. Вся она в целом должна также не только донести идею автора до читателя, но и обогатить ее эмоционально. Например, в произведении "Мастер и Маргарита" Булгакова писатель, изображая то, как выходит прокуратор Понтий Пилат из дворца Ирода, нанизывает друг на друга эпитеты, задавая ритм этому отрезку текста. При этом он употребляет образные определения, не только описывающие походку и цвет, но и транслирующие информацию, находящуюся за текстом. Символически кровавый, а не просто красный подбой плаща. А эпитеты, использованные для описания походки, указывают на прошлое ее обладателя, на то, что он и сегодня сохранил выправку военного. Другие выступают описаниями обстоятельств времени и места.

Вся эта впечатляющая сила живописной техники зависит от возможности найти то, что мы можем назвать невинностью взгляда; то есть своего рода детское восприятие этих плоских и красочных пятен, рассматриваемых просто как таковые, без нашего осознания их значения - как слепой видит их, внезапно оправляясь.

В остальном его тексте Раскин вызывает опыт, который может иметь цвет травы и первоцвет в соответствии со светом. Этот основной поток импрессионистов-докса будет широко распространен далеко за пределами импрессионизма: след найден в предисловии Валери к методу Леонардо да Винчи, Бергсона, Пруста и это не до знаменитого вступительного заявления сюрреализма и живописи - «Глаз существует в дикой природе» - который не попадает на эту антиинтеллектуальную базу. Идеально наводящий на размышления - это отрывок, в котором Тейн анализирует формирование хроматических и позиционных ощущений, затем ассоциативную работу изображений, необходимый шаг в реализации перцептуального «симулякрама», в котором выдвигаются выдвижение и интерпретация.

Можно привести и иные примеры из различных эпизодов этого произведения.

Территориальные особенности эпитетов

Что такое эпитет в литературе, мы выяснили. Отметим теперь некоторые особенности этого средства выразительности. В культурном и историческом отношении эпитеты с течением времени претерпевали изменения. На них влияла также география проживания создававших их людей. Условия, в которых мы живем, получаемый нами в течение жизни опыт - все это влияет на закодированные в образах речи чувства и смыслы.

Например, широко известно, что у жителей Крайнего Севера имеются десятки эпитетов для определения слова "белый". Народы тропических островов вряд ли смогут придумать один-два.

Или черный цвет, имеющий в разных культурах диаметрально противоположное значение. Так, он символизирует скорбь и траур в Европе, а в Японии - радость. Европейцы поэтому традиционно надевают на похороны одежду черного цвета, а японцы - на свадьбы. Меняется соответственно и роль эпитетов, использующихся в речи японцев и европейцев.

Эволюция

Любопытно также то, что на ранних этапах развития фольклора и литературы образные определения не столько выражали различные эмоции, сколько описывали буквально объекты и явления с точки зрения ключевых признаков и физических свойств. Имели место к тому же эпические преувеличения. Вражеские рати в русских былинах, например, всегда "несметные", чудища "поганые", леса "дремучие", а при описании богатырей непременно используется такой эпитет из художественной литературы и фольклора, как "добры молодцы".

Эпитеты видоизменяются с развитием литературы, меняется также их роль в произведениях. Они становились в результате эволюции сложнее семантически и структурно. Особенно интересные примеры встречаются в постмодернистской прозе и поэзии серебряного века.

Итак, мы рассказали о том, что значит эпитет в литературе. Были представлены примеры из поэзии и прозы. Надеемся, значение слова "эпитет" в литературе теперь вам понятно.

В лексике основным средством выразительности являются тропы (в пер. с греч. - поворот, оборот, образ ) - специальные изобразительно-выразительные средства языка, основанные на использовании слов в переносном значении.

К основным видам тропов относятся: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, перифраз (перифраза), гипербола, литота, ирония.

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства языка (тропы)

Эпитет (в пер. с греч. - приложение, прибавление ) - это образное определение, отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении.

От простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение.

К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выражаются прилагательными.

Например: грустно-сиротеющая земля (Ф. И. Тютчев), седой туман, лимонный свет , немой покой (И. А. Бунин).

Эпитеты могут также выражаться:

- существительными , выступающими в качестве приложений или сказуемых, дающих образную характеристику предмета.

Например: волшебница -зима; мать - сыра земля; Поэт - это лира , а не только няня своей души (М. Горький);

- наречиями , выступающими в роли обстоятельств.

Например: На севере диком стоит одиноко .. .(М. Ю. Лермонтов); Листья были напряженно вытянуты по ветру (К. Г. Паустовский);

- деепричастиями .

Например: волны несутся гремя и сверкая ;

- местоимениями , выражающими превосходную степень того или иного состояния человеческой души.

Например: Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие ! (М. Ю. Лермонтов);

- причастиями и причастными оборотами .

Например: Соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы (Б. Л. Пастернак); Допускаю также появление... борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Создание образных эпитетов обычно связано с употреблением слов в переносном значении.

С точки зрения типа переносного значения слова, выступающего в роли эпитета, все эпитеты делятся на:

метафорические (в их основе лежит метафорическое переносное значение.

Например: тучка золотая , бездонное небо, сиреневый туман, облако ходячее и дерево стоячее .

Метафорические эпитеты – яркая примета авторского стиля:

Ты - мое васильковое

слово,

Я навеки люблю тебя.

Как живет теперь наша корова,

Грусть соломенную

теребя?

(С.А.Есенин. «Я красивых таких не видел?»);

Как жадно

мир души ночной

Внимает повести любимой!

(Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?»).

метонимические (в их основе лежит метонимическое переносное значение.

Например: замшевая походка (В. В. Набоков); царапающий взгляд (М. Горький); березовым веселым языком (С. А. Есенин).

С генетической точки зрения эпитеты делятся на:

- общеязыковые (гробовое молчание, свинцовые волны ),

- народно-поэтические (постоянные) (красное солнце, буйный ветер, добрый молодец ).

В стихотворном фольклоре эпитет, составляющий вместе с определяемым словом устойчивое словосочетание, выполнял, помимо содержательной, мнемоническую функцию (гр. mnemo nicon - искусство запоминания).

Постоянные эпитеты облегчали певцу, сказителю исполнение произведения. Любой фольклорный текст насыщен такими, по большей части «украшающими», эпитетами.

«В фольклоре, - пишет литературовед В.П.Аникин, - девица всегда красна , молодец - добрый , батюшка - родный , детушки - малые , молодчик - удалый , тело - белое , руки - белые , слезы - горючие , голос - громкий , поклон - низкий , стол - дубовый , вино - зеленое , водочка - сладка , орел - сизый , цветок - алый , камень - горючий , пески - сыпучие , ночь - темная , лес - стоячий , горы - крутые , леса - дремучие , туча - грозная , ветры - буйные , поле - чистое , солнце - красное , лук - тугой , кабак - царев , сабля - острая , волк - серый и пр. »

В зависимости от жанра, подбор эпитетов несколько видоизменялся. Воссоздание стиля, или стилизация фольклорных жанров предполагает широкое использование постоянных эпитетов. Так, ими изобилует «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова » Лермонтова: солнце красное , тучки синие , златой венец , грозный царь, удалой боец, дума крепкая , дума черная , сердце жаркое , плечи богатырские , сабля острая и т.д.

Эпитет может вбирать в себя свойства многих тропов . Основанный на метафоре или на метонимии , он может сочетаться также с олицетворением...туманная и тихая лазурь над грустно-сиротеющей землею (Ф. И. Тютчев), гиперболой (Уже знает Осень, что такой Глубокий и немой покой - Предвестник долгого ненастья (И. А. Бунин) и другими тропами и фигурами.

Роль эпитетов в тексте

Все эпитеты как яркие, «озаряющие» определения направлены на усиление выразительности образов изображаемых предметов или явлений, на выделение их наиболее существенных признаков.

Помимо этого, эпитеты могут:

Усиливать, подчеркивать какие-либо характерные признаки предметов.

Например: Меж скал блуждая, желтый луч В пещеру дикую прокрался И гладкий череп озарил... (М. Ю. Лермонтов);

Уточнять отличительные признаки предмета (форму, цвет, величину, качество):.

Например: Лес, точно терем расписной , Лиловый , золотой , багряный , Веселой , пестрою стеной Стоит над светлою поляной (И. А. Бунин);

Создавать контрастные по смыслу сочетания слов и служить основой создания оксюморона: убогая роскошь (Л. Н. Толстой), блистательная тень (Е. А. Баратынский);

Передавать отношение автора к изображаемому, выражать авторскую оценку и авторское восприятие явления: ...Дурно пахнут мертвые слова (Н. С. Гумилев); И слово вещее мы ценим, и слово русское мы чтим, И силе слова не изменим (С. Н. Сергеев-Ценский); Что же значит это улыбающееся , благословляющее небо, эта счастливая , отдыхающая земля? (И. С. Тургенев)

Изобразительные эпитеты выделяют существенные стороны изображаемого, не привнося прямую оценку («в тумане моря голубом », «на мертвом небе » и т. п.).

В выразительных (лирических) эпитетах , напротив, ясно выражается отношение к изображаемому явлению («мелькают образы безумные людей », «томительная ночи повесть »).

Следует иметь в виду, что указанное деление достаточно условно, так как и изобразительные эпитеты имеют эмоционально-оценочное значение.

Эпитеты широко используются в художественном и публицистическом, а также в разговорном и научно-популярном стилях речи.

Сравнение - это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления или понятия с другим.

В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно : в нем называются оба сопоставляемых предмета (явления, признака, действия).

Например: Горят аулы, нет у них защиты. Врагом сыны отечества разбиты, И зарево, как вечный метеор , Играя в облаках, пугает взор. (М. Ю. Лермонтов)

Сравнения выражаются различными способами:

Формой творительного падежа существительных.

Например: Соловьем залетным Юность пролетела, Волной в непогоду Радость отшумела. (А. В. Кольцов) Луна скользит блином в сметане. (Б. Пастернак) Звездопадом летела листва. (Д. Самойлов) На солнце золотом сверкает дождь летучий. (В. Набоков) Стеклянной бахромой висят сосульки. (И. Шмелев) Узорным чистым полотенцем Свисает радуга с берез. (Н. Рубцов)

Формой сравнительной степени прилагательного или наречия.

Например: Эти глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее . (А. Ахматова) Девичьи глаза ярче роз. (А. С. Пушкин) Но глаза синее дня. (С. Есенин) Кусты рябин туманней глубины. (С. Есенин) Вольнее младость. (А. С. Пушкин) Правда дороже золота. (Пословица) Светлее солнца тронный зал. М. Цветаева)

Сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.

Например: Как хищный зверь , в смиренную обитель Врывается штыками победитель... (М. Ю. Лермонтов) Глядит апрель на птичий перелет Глазами синими, как лед . (Д. Самойлов) Здесь каждая деревня так люба, Как будто в ней красоты всей вселенной . (А. Яшин) И стоят за дубровыми сетками Словно нечисть лесная , пеньки. (С. Есенин) Как птичка в клетке , Сердце запрыгает. (М. Ю. Лермонтов) Моим стихам, как драгоценным винам , Настанет свой черед. (М. И. Цветаева) Уж близок полдень. Жар пылает. Как пахарь , битва отдыхает . (А. С. Пушкин) Прошедшее, как дно морское , Узором стелется в дали. (В. Брюсов)

За рекою в непокое

Вишня расцвела,

Будто снегом за рекою

Стежку залила.

Будто легкие метели

Мчались во весь дух,

Будто лебеди летели,

Обронили пух.

(А. Прокофьев)

При помощи слов подобный, похожий, это .

Например: На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза (А. Ахматова);

При помощи сравнительных придаточных предложений.

Например: Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Точно бабочек легкая стая С замираньем летит на звезду . (С. А. Есенин) Дождик сеет, сеет, сеет, С полуночи моросит, Словно занавес кисейный За окошками висит. (В. Тушнова) Тяжелый снег, крутясь, закрыл Бессолнечную высь, Как будто сотни белых крыл Бесшумно понеслись . (В. Тушнова) Как дерево роняет тихо листья , Так я роняю грустные слова. (С. Есенин) Как царь любил богатые чертоги , Так полюбил я древние дороги И голубые вечности глаза! (Н. Рубцов)

Сравнения могут быть прямыми и отрицательными

Отрицательные сравнения особенно характерны для устной народной поэзии и могут служить способом стилизации текста.

Например: То не конский топ, Не людская молвь... (А. С. Пушкин)

Особый тип сравнения представляют развернутые сравнения, с помощью которых могут быть построены целые тексты.

Например

, стихотворение Ф. И. Тютчева «Как над горячею золой...

»:

Как над горячею золой

Дымится свиток и сгорает

И огнь сокрытый и глухой

Слова и строки пожирает

-

Так грустно тлится жизнь моя

И с каждым днем уходит дымом,

Так постепенно гасну я

В однообразье нестерпимом!..

О Небо, если бы хоть раз

Сей пламень развился по воле -

И, не томясь, не мучась доле,

Я просиял бы - и погас!

Роль сравнений в тексте

Сравнения, как и эпитеты, используются в тексте с целью усиления его изобразительности и образности, создания более ярких, выразительных образов и выделения, подчеркивания каких-либо существенных признаков изображаемых предметов или явлений, а также с целью выражения авторских оценок и эмоций.

Например:

Мне, дружок мой, нравится,

Когда слово плавится

И когда оно поет,

Жаром строчку обдает,

Чтоб слова от слов зарделись,

Чтоб они, идя в полет,

Вились, бились, чтобы пелись,

Чтобы елись, будто мед

.

(А. А. Прокофьев);

В каждой душе словно живет, горит, светится, как звезда на небе , и, как звезда , погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетает с наших губ... Бывает, погасшая звезда для нас, людей на земле, горит еще тысячу лет . (М. М. Пришвин)

Сравнения как средства языковой выразительности могут использоваться не только в художественных текстах, но и в публицистических, разговорных, научных.

Метафора (перейдите на следующую страницу)

- Рецепты варенья из кабачков с лимоном, с курагой и в ананасовом соке

- Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем

- Сырный суп с курицей и грибами Куриный суп с сыром и грибами

- Четверка монет таро значение

- Что такое договор найма служебного жилого помещения?

- Хлеб по технологии в духовке на дрожжах

- Требования к главному бухгалтеру Нормативное регулирование бухгалтерского учета

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter