Униформа, снаряжение, вооружение гвардейской кавалерии

Уже несколько лет подряд в День Победы проходит акция под названием «Георгиевская лента». Называется она так потому, что в царской армии эту ленту имели орден св. Георгия и знак отличия Георгиевский крест. К Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов георгиевская лента вроде бы имеет самое непосредственное отношение — ей украшены колодки ордена Славы и медали «За победу над Германией». Однако в советской геральдике эта лента именовалась гвардейской.

Так как же правильнее называть золотистую ленту с тремя черными полосами — гвардейской или георгиевской? Впрочем, какое это имеет значение, ведь главное, что лента означает «дым и пламень», символизирует воинскую доблесть и героизм, не так ли?

Нет, не так. Признанный знаток полковой символики царской армии Сергей Андоленко (русский офицер, ставший впоследствии французским генералом) утверждал, что золотисто-черная лента не имеет никакого отношения не только к св. Георгию, но даже к «дыму и пламени». Со времен Петра I она служила отличительным знаком императорской гвардии.

В опочивальне Екатерины II

В сентябре 1700 года Петр I постановил именовать Преображенский и Семеновский полки лейб-гвардией (от итальянского Guards — «охрана» и немецкого Leib — «тело»), то есть своей личной охраной. Уже через два месяца под Нарвой гвардейцы, прикрывая отход армии, три часа доблестно отбивали атаки шведов. За этот подвиг Петр I повелел преображенцам и семеновцам носить вместо зеленых чулок красные в знак того, что они воевали по колено в крови. А вот полки дивизии генерала Вейде красных чулок не получили, хотя и сражались плечом к плечу с гвардейцами. Это ознаменовало зарождение новой традиции: все награды — гвардейцам, все шишки — армии. Тогда же Петр I установил гвардейцам повышенное денежное содержание, собственноручно написав указ: «Полкоф Преображенскова и Семенофскова офицеры и солдаты иметь долженствуют градусом быть выше прочих полкоф». По «Табели о рангах» офицеры гвардейских полков получили старшинство в два чина против армейских.

Но это еще не все. В 1701 году Петр I учредил символ верховной власти — императорский штандарт. Он представлял собой золотое знамя с черным двуглавым орлом посредине. В знак особого расположения Петр I разрешил лейб-гвардейцам украсить свои мундиры золотисто-черными лентами, повторяющими цвета императорского штандарта.

Фактически гвардейцы стали представителями верховной власти, государевым оком. Так с началом податной (налоговой) реформы десятки гвардейских офицеров, сержантов и солдат разъехались по всей стране в целях контроля и устрашения. Местные чиновники горько жаловались, что гвардейцы держали их «в оковах на чепях и в железах непрестанно». Складывается ощущение, что под конец жизни даже Петр I побаивался своих лейб-гвардейцев, а после его смерти они и вовсе решили, что золотисто-черные ленты предоставляют им право действовать по своему усмотрению. Когда убеленные сединами сенаторы обсуждали, кому предстоит быть преемником Петра I, командиры лейб-гвардейских полков Меншиков и Бутурлин пригрозили разбить им головы, если они не признают императрицей Екатерину I. Сенаторы сочли этот довод убедительным.

С тех пор решающее слово гвардейцев в выборе российского монарха стало традицией, но, в отличие от римских преторианцев и турецких янычар, русские гвардейцы этим не ограничились. Монарх обязан был во всем следовать указаниям лейб-гвардии, одаривать ее деньгами и наградами, землями и крестьянами. В противном случае он мог серьезно пострадать. К примеру, стоило императору Петру III высказать пожелание насчет того, чтобы отправить гвардию на войну с Данией, как он был немедленно убит. Конечно, лейб-гвардейцам пришлось нарушить присягу, но чего не сделаешь ради благоденствия родной империи. На трон они возвели Екатерину II, причем офицеры лейб-гвардии Измайловского полка настолько усердно отмечали это событие, что в невменяемом состоянии вломились в опочивальню императрицы и потащили Екатерину II в казарму. Ей буквально чудом удалось вырваться из их объятий, пообещав всегда и во всем потакать гвардейцам.

«Позор и бич русской армии»

Императрица сдержала обещание, предоставив лейб-гвардии небывалые льготы и вольности. Последствия этого были трагическими. Да, конечно, в многочисленных войнах той поры гвардейские полки покрыли свои знамена неувядаемой славой, но это не помешало генералу Ланжерону прийти к неутешительному выводу: «Гвардия составляет позор и бич русской армии».

Еще в 1744 году императрица Елизавета Петровна разрешила пристраивать дворянских недорослей по достижении ими 12 лет по гвардейским полкам. При Екатерине II знатных дворян стали записывать в лейб-гвардию с самого рождения. «Каждый гвардейский полк, — с негодованием отмечал генерал Ланжерон, — имеет от трех до четырех тысяч сверхкомплектных сержантов, которые почти никогда не служат в своих частях. Каждый год множество из них переводят из гвардии и посылают в армейские полки капитанами. Можно представить себе, что это за ротные командиры: или оглупевшие в своих деревнях, неуклюжие мужики, или смешные и презренные щеголи — вот капитаны, которыми переполнены русские полки».

Прекратил эту практику император Павел I, над которым принято посмеиваться по поводу того, что он ввел в армии неудобные мундиры прусского образца. Но нельзя забывать о том, что русские мундиры были столь же неудобными, однако стоили в пять раз дороже. Вообще, мнение о том, что Павел I был недоумком и солдафоном, широко распространилось благодаря усилиям тогдашних гвардейцев, которых император гонял и в хвост и в гриву. Один из офицеров лейб-гвардии Измайловского полка вспоминал: «Образ жизни наш, офицерский, совершенно переменился. При императрице мы думали только о том, чтобы ездить в театры, общества, ходили во фраках, а теперь с утра до вечера сидели на полковом дворе и учили нас всех, как рекрутов». Павлу I это с рук не сошло. Гвардейцы в очередной раз наплевали на присягу, задушив императора. Испуганный Александр I, которого они возвели на престол, поспешил заверить гвардейцев: «При мне все будет как при бабке…»

Знамя лейб-гвардии Литовского полка

Однако новый император не отменил ни один закон, ни один воинский устав из тех, которые были утверждены Павлом I. Благодаря этому ко времени войны с Наполеоном гвардия оказалась вполне боеспособной. Она продемонстрировала примеры доблести и героизма, но, надо признать, ни в одном сражении решающую роль не сыграла. Интересно, что это же можно сказать о гвардии других европейских стран. Широко известна фраза гвардейского генерала Камбронна, сказанная им во время битвы при Ватерлоо: «Гвардия умирает, но не сдается!» Менее известно то, что впоследствии генерал публично отрекся от этих слов. Начали выяснять, откуда ноги растут, и вышли на журналиста Ружмона, который привел слова генерала в своей статье, опубликованной в июне 1815 года в газете Independent. Видимо, он сам придумал эту фразу ради красивого словца, тем более что во время битвы при Ватерлоо знаменитая наполеоновская гвардия позорно бежала с поля боя. Бонапарт до конца жизни не мог в это поверить.

Что касается русской гвардии, то вскоре после Отечественной войны 1812 года она продолжила цепь измен и предательств. Из пяти декабристов, казненных Николаем I, лишь один Кондратий Рылеев не был гвардейцем. Остальные же четверо — Сергей Муравьев-Апостол, Павел Пестель, Петр Каховский и Михаил Бестужев-Рюмин — служили в лейб-гвардейских полках и принимали присягу на верность императору Александру I. Тому самому, которого они собирались убить. Конечно же, ради процветания Отечества. О том, какая участь была уготована солдатам, которых они подвигли выступить «за законного царя Константина и жену его Конституцию», декабристы вовсе не задумывались. Еще генерал Ланжерон отмечал, что английские и французские офицеры лучше относятся к своим конюхам, чем русские офицеры лейб-гвардии к своим солдатам.

« Во рту будто эскадрон ночевал »

К началу XX века в составе императорской лейб-гвардии было 12 пехотных, 4 стрелковых, 13 кавалерийских полков, 3 артиллерийские бригады, саперный батальон, флотский экипаж и несколько кораблей. Выглядела гвардия превосходно, внушая противнику страх, а дам повергая в трепет. Еще бы, ведь гвардейцы отбирали у армии самых рослых и смышленых солдат. В лейб-эскадроне Казачьего полка рост самого низкого солдата был 1,82 метра.

В лейб-гвардии Московском полку правофланговый солдат 1-й гренадерской роты имел рост 2,04 метра. Полки отличались не только мастью лошадей, но и внешностью лейб-гвардейцев: брюнеты с бородками служили в конной гвардии, брюнеты с тонкими усиками — в гатчинских кирасирах, голубоглазые блондины шли в семеновцы, рыжие — в московцы. Кроме того, каждый гвардейский полк отличался своими традициями. Например, в тяжелой кавалерии бытовала присказка: «Кирасиры его величества не боятся вин количества». Августейший шеф полка император Николай II однажды записал в своем дневнике: «Вчера был в Конном полку. Выпили 147 бутылок шампанского. Проснулся — во рту будто эскадрон ночевал».

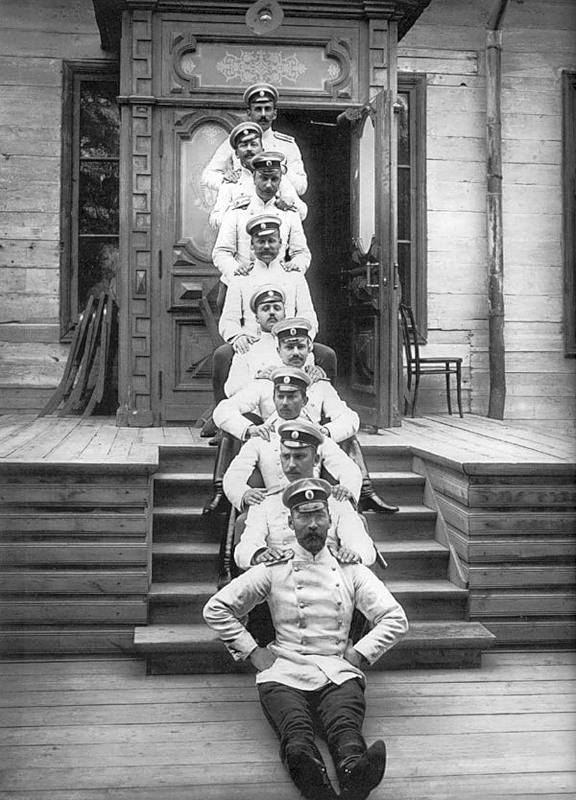

Офицеры лейб-гвардии Кирасирского полка. 1902 год.

Служить в гвардии, не имея личных доходов, было невозможно — офицер обязан был иметь несколько видов дорогого обмундирования, карету, лошадей, участвовать в застольях, дарить цветы фрейлинам и прочее. Поэтому основной костяк гвардии составляло богатое потомственное дворянство: в кавалерии его было 96,3%, в пехоте — 90,5%. Строго контролировались даже браки гвардейских офицеров: женившийся на дочери простолюдина обязан был покинуть полк. Как и во времена Екатерины II, гвардейские офицеры преимущественно блистали на балах и парадах. После начала Первой мировой войны они горько об этом пожалели. Командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов флегматично записал в своем дневнике: «Прибывший на подкрепление моего правого фланга гвардейский отряд, великолепный по составу офицеров и солдат, очень самолюбивых и обладающих высоким боевым духом, терпел значительный урон без пользы для дела потому, что их высшие начальники не соответствовали своему назначению».

На отречение Николая II гвардия не откликнулась, хотя император, судя по всему, очень на это рассчитывал. Лишь командир гвардейского кавалерийского корпуса генерал Гусейн Хан Нахичеванский и командир 3-го кавалерийского корпуса генерал Федор Келлер направили царю телеграммы о готовности выступить на его защиту. Подавляющее большинство гвардейских офицеров и генералов с готовностью присягнули Временному правительству. По иронии судьбы первыми тюремщиками свергнутого императора были солдаты лейб-гвардии Преображенского полка. Так бесславно завершилась история российской императорской гвардии.

Подвиг под Ельней

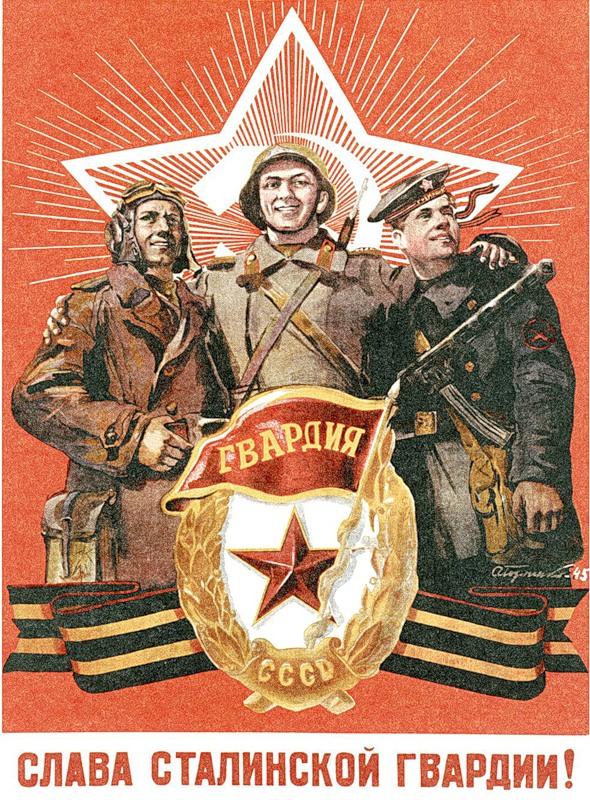

Прославленная советская гвардия родилась во время Великой Отечественной войны в ходе Смоленского сражения под Ельней в сентябре 1941 года. Приказом наркома обороны четыре мотострелковые дивизии «за боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок» были награждены званием гвардейских. В мае 1942 года был учрежден гвардейский нагрудный знак. В военно-морском флоте это была прямоугольная пластина (позолоченная для начальствующего состава и посеребренная для рядового) с изображением гвардейской ленты. В приказе наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова об учреждении этого знака черным по белому было записано: «Гвардейская лента представляет собой ленту оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя продольными черными полосами».

Однако в летописи как советской, так и российской гвардии есть и темные страницы. В августе 1991 года гвардейские части и экипажи кораблей безучастно наблюдали за тем, как разваливается их держава, а в октябре 1993 года 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия и 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия приняли участие в расстреле Верховного Совета России. По мнению многих ветеранов-гвардейцев минувшей войны, они опозорили гвардию.

Выходит, что ленту, которую именуют георгиевской, правильнее называть гвардейской. Хотя бы потому, что в российской геральдике такие цвета, как черный и золотистый, к Георгию Победоносцу не имели отношения. На древнем гербе Москвы он изображен в синем плаще, на белом коне и на красном поле. Нынешний российский триколор — это и есть геральдические цвета св. Георгия. Что же касается гвардейской ленты, то ее черные и оранжевые полосы означают вовсе не «дым и пламень» (эту версию выдумал один итальянец, подвизавшийся при дворе Екатерины II), а, как показала история, блеск и нищету российской императорской гвардии, ее славу и позор.

Служба в гвардейской кавалерии обходилась офицерам очень дорого - все обмундирование, снаряжение и лошади приобретались ими за собственный счет. Г.А. фон Таль писал: «Форма (…) была очень дорогая. Офицерский ментик был обшит бобром и парадная бобровая шапка стоила 5 тысяч рублей золотом! Я получал тогда от матери 500 рублей в месяц и это считалось не много, а жалованья своего никогда не видел. Оно уходило всецело на вычет. Конечно, сверх того, моя мать меня одевала и платила за мою квартиру в Царском Селе, где стоял полк».

1. Младший унтер-офицер - трубач Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка в парадной форме.

Труба - серебряная, завесь ее - малиновая, с серебряными Андреевской звездой, галуном по периметру, бахромой и кистями, шнур - серебряный.

2. Подпоручик Лейб-гвардии Гусарского полка в парадной форме.

Портупея - из гусарского галуна по прибору, подкладка ремней: у лейб-гусар - красного, у гродненцев - малинового сафьяна.

3. Рядовой Лейб-гвардии Гусарского полка в повседневной форме. На рисунке гусар в повседневной, но не регламентированной форме одежды. Повседневные чакчиры такие же, как и парадные, но без гусарского узла спереди. Шашка - обр. 1881 г., с темляком из натуральной кожи. При винтовке - кожаная патронная сумка. У первой шеренги - пика с флюгером гусарского образца, для лейб-гусар - ало-желтым, для гродненцев - малиново-бело-темно-зеленым.

Форменная одежда подразделялась на парадную, обыкновенную (повседневную) и походную (форму военного времени), при этом она имело большое количество вариантов для ношения в строю и вне строя.

В большинстве гвардейских кавалерийских частей парадная форма была введена еще в царствование императора Александра II и с изменениями, последовавшими после Русско-японской войны 1904–1905 гг., просуществовала до расформирования кавалерии.

Кирасирские полкиМеталлический прибор у кавалергардов и кирасир Его Величества был серебряным, у конногвардейцев и кирасир Ее Величества - золотым. Приборный (полковой) цвет у кавалергардов и конногвардейцев - алый, у кирасир Его Величества - желтый, Ее Величества - светло-синий.

Парадным головным убором являлась каска из желтой меди, окантованная по нижнему краю белым металлом. Спереди - серебряная Андреевская звезда. При парадной форме во время Высочайших парадов (только в строю), во внутренних караулах в императорских дворцах и в дни Высочайших выходов на каску прикреплялся двуглавый орел. В остальное время орел заменялся навершием в виде пылающей гренады; орел, гренада и подбородная чешуя - серебряные или золотые по прибору. Под правым глазком чешуи - большая круглая серебряно-оранжево-черная кокарда; у офицеров оранжевый цвет заменялся золотом.

Фуражка с белой тульей и выпушкой по цвету околыша, окатыш - приборного цвета с белыми выпушками по краям.

Колет белый однобортный, застегивающийся на крючки. По краю воротника, обшлагов и спереди по бортам колет обшивался у нижних чинов - широкой оранжевой тесьмой, у офицеров - галуном по прибору. Посередине тесьмы имелся просвет: алый у кавалергардов и конногвардейцев и светло-синий в обоих кирасирских палках; галун особого рельефного рисунка с продольными бороздками имел два узких просвета по краям. Воротник с закругленными углами и обшлага приборного цвета. На воротнике с каждой стороны под галуном нашивалась петлица из оранжевой тесьмы - для нижних чинов и шитая по прибору - для офицеров. У кирасир Его Величества на концах петлиц пришивалась серебряная пуговица, причем петлицы размещались не на самом воротнике, а на светло-синем клапане (прямоугольной подкладке). На прямых (т. е. имеющих вид простого отворота) обшлагах нашивалось по две вертикальных коротких петлицы с пуговицами на концах. На колетах нижних чинов вокруг проймы и по заднему шву рукава шла выпушка приборного цвета. Сзади на полах ниже талии размещались два вертикальных кармана (обычно ложных) с треугольными клапанами, имевшими выпушку приборного цвета и две пуговицы на концах. Погоны нижних чинов - приборного цвета с белыми выпушками. Офицерские эполеты т. н. пехотного образца - галунные по прибору, на подкладке приборного цвета.

1. Сотник Собственного Его Императорского Величества Конвоя в парадной форме.

Офицерская форма: папаха, черкеска, бешмет и сапоги без шпор. В руках сотника - азиатская нагайка.

2. Лейб-трубач Государя - старший урядник Собственного Его Императорского Величества Конвоя в парадной форме.

Лейб-трубачи, или трубачи Его Величества, сопровождавшие Государя на парадах и смотрах, на парадной черкеске трубачей Конвоя имели двойные оранжевые петлицы - по 3 над газырями и столько же под ними, а также оранжевые шевроны на рукавах. У лейб-трубача посеребренные пехотный горн и кавалерийская труба для подачи сигналов (и то, и другое - с золотым вензелем «Н II»). На наплечных шнурах - серебряный вензель «Н II». Трубачи вооружены шашками кавказского образца, нижние чины - драгунскими винтовками; и те, и другие носили кавказские кинжалы. Конское снаряжение: у лейб-трубачей чепрак и подушка обшиты узким серебряным галуном, у других чинов - оранжевым басоном (широким на чепраке и узким на подушке). На рукаве видны шевроны за сверхсрочную службу.

3. Младший урядник Лейб-гвардии 6-й Донской казачьей Его Величества батареи в парадной форме.

Вооружен карабином обр. 1910 г., шашкой казачьей обр. 1881 г., слева патронная сумка казачьего образца с белым ремнем.

Только офицеры Кавалергардского и Конного полков носили алый суконный колет, составлявший принадлежность особой, т. н. праздничной, формы. Он был того же покроя, что и белый. Воротник, обшлага, просветы галуна, выпушки мундира у кавалергардов светло-синие, в Конном полку - темно-синие. Галун и петлицы по прибору.

Виц-мундир, являвшийся частью обыкновенной формы, у нижних чинов был однобортным, черным во всех полках, с 9 пуговицами. Закругленный воротник и прямые обшлага - мундирного цвета, над обшлагом у шва рукава нашивались две пуговицы. Карманные клапаны - как на колете. При виц-мундире нижние чины носили черные погоны. Выпушки по краю воротника, обшлагов, по борту и карманным клапанам - приборного цвета. У офицеров в Конном полку виц-мундир «царского» цвета, в остальных полках - черный с двумя рядами по 6 пуговиц.

Кавалергарды и конногвардейцы при парадной форме, по особым приказаниям - как правило, при караулах в помещениях императорских дворцов, поверх колета напевали супервест. Он имел форму безрукавки, у нижних чинов обшитой вокруг отверстий для головы и рук и вокруг талии оранжевой тесьмой со светло-синим просветом - у кавалергардов и темно-синим - у конногвардейцев. Ниже талии супервест заканчивался вырезами в виде полукруглых лепестков светло- или темно-синего цвета, обшитых оранжевой тесьмой. На груди и на спине у кавалергардов имелась большая металлическая Андреевская звезда, у конногвардейцев - золотой двуглавый орел. У офицеров тесьма заменялась серебряными или золотыми галунами по прибору.

Кираса надевалась только в конном строю и только с каской - при парадной и обыкновенной форме. Она была изготовлена из латуни (желтой меди), обшита шнуром приборного цвета вокруг отверстий для головы и рук, по бокам до низа и вдоль нижнего края. Подкладка чешуйчатых ремней и пояс - из красной кожи. Литаврщики и трубачи кирас не носили.

Нижние чины при колете носили белый пояс из лакированной кожи, с бляхой по прибору, имевшей изображение государственного герба. При виц-мундире - узкий белый пояс с пряжкой по прибору. Ремни палаша белые. У офицеров портупея покрывалась галуном по прибору. Перевязь лядунки - галунная по прибору с выпушками полкового цвета. На крышке лядунки - серебряная Андреевская звезда.

Только кавалергардам и конногвардейцам были положены лосины из белой замши, которые носили с ботфортами из твердой черной кожи, подбитой белой замшей.

Шаровары - синие с выпушкой приборного цвета, у нижних чинов укороченные, у офицеров укороченные и длинные (последние носились с укороченными сапогами-ботинками).

1. Младший урядник - трубач Лейб-гвардии Атаманского полка в парадной форме.

На шапке алый султан. Труба, шнур и кисти - серебряные, фанфарная плата голубая, с серебряными Андреевской звездой, галуном и бахромой.

2. Подъесаул сотни Его Величества Лейб-гвардии Казачьего полка в парадной форме.

Воротник и обшлага (с 23 января 1914 г.) имели особое историческое серебряное шитье. У сотни Его Величества - серебряный вензель «Н II». Револьверная кобура черная, шашка казачья офицерская обр.1910 г. с офицерским темляком.

3. Рядовой Забайкальской полусотни 4-й сотни Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка в парадной форме.

Вооружен драгунской винтовкой. Нижние чины всех гвардейских казачьих полков при парадной форме имели деревянные пики, окрашенные в цвет погон, темляк - из красной юфтевой кожи; флюгеров казачьим полкам присвоено не было.

Нижние чины при парадной форме были вооружены кирасирским палашом, при остальных формах - шашкой; при каске - деревянной пикой (только у 1-й шеренги), окрашенной в полковой цвет, при фуражке пика была стальной. Флюгера на пиках - кирасирского образца полковых расцветок: кавалергарды - ало-бело-алый, конногвардейцы - желто-бело-темно-синий, кирасиры Его Величества - светло-сине-бело-желтый, кирасиры Ее Величества - светло-сине-желто-светло-синий.

Вальтрап кирасирского образца (т. е. спереди закругленный, а сзади с прямыми углами), окаймленный широким лампасом, по краям которого нашивалась оранжевая тесьма (у нижних чинов) или галун по прибору (у офицеров). На передних и задних углах - Андреевские звезды, у нижних чинов суконные, белые с окрашенной серединой, у офицеров - металлические серебряные. У кавалергардов вальтрап алый, лампас светло-синий, у конногвардейцев темно-синий с алым лампасом, у кирасир Его Величества - желтый со светло-синим; у кирасир Ее Величества - светло-синий с таким же лампасом.

Литаврщикам полагался особый белый колет, обшитый по верху воротника, по краям и обшлагам золотым галуном с алым просветом. На груди - 9 двойных петлиц золотою галуна с кистями, просветы - приборного цвета. Музыкантские наплечники имели обшивку из такого же галуна. Завесы литавр были суконными с галунами и бахромой по цвету прибора; их расцветка повторяла цвета вальтрапов. На лопастях завес Андреевская звезда чередовалась в полку Ее Величества с вензелем «М.Ф.», в прочих полках - с вензелем «Н II». Так как руки литаврщиков были заняты игрой на инструменте, кроме обычных поводьев у них имелись особые ремни для управления лошадью, крепившиеся к стременам.

Лейб-гвардии Конно-Гренадерский и Драгунский полкиПри общей схожести обмундирования оба полка имели различные парадные головные уборы; металлический прибор у конно-гренадер золотой, у драгун серебряный.

Парадным головным убором конно-гренадер была каска из черной лакированной кожи с металлическим ободком по козырьку. Чешуя всегда откинута назад. Оба глазка чешуи в виде пылающей гренады, под правым - большая круглая офицерская или солдатская кокарда (как у кирасир). Спереди золотой государственный герб и на нем серебряная Андреевская звезда. Черный волосяной поперечный гребень (плюмаж) у всех чинов полка (кроме трубачей, у которых он был алым). Сзади гребня при парадной форме прикреплялась длинная суконная алая треугольная лопасть (шлык), обшитая по краям и середине оранжевой тесьмой - у нижних чинов, золотым галуном - у офицеров; на конце лопасти пришивалась оранжевая или золотая кисть.

1. Младший унтер-офицер Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка в форме вне строя («кирасирской»).

При этой форме, напоминавшей обыкновенную, нижние чины носили каску с золотой пылающей гренадой вместо орла, черный виц-мундир, черные воротник, погоны и обшлага с выпушкой полкового цвета (здесь - светло-синяя), такая же выпушка - на карманных клапанах. На воротнике и обшлагах - унтер-офицерский золотой (в полку Его величества - серебряный) галун. Синие шаровары с выпушкой по цвету полка заправлены в высокие сапоги. Пояс при виц-мундире - узкий, красной юфти, с пряжкой по прибору, ремни ножен - белые.

2. Подпоручик Гвардейского Запасного кавалерийского полка в парадной форме.

Парадная форма, схожая с лейб-драгунской и конно-артиллерийской, но с небольшими отличиями. Подпоручик вооружен шашкой обр. 1909 г.

3. Рядовой эскадрона Его Величества Лейб-гвардии Гусарского полка в походной форме военного времени.

На погонах (в том числе на защитных) алая выпушка и желтый вензель «Н II». В отличие от других полков при походной форме лейб-гусары вместо серо-синих носили темно-синие чакчиры мирного времени.

В качестве парадного головного убора драгуны носили кивер, который у нижних чинов был из черного фетра. Спереди крепился серебряный двуглавый орел эпохи Александра I, по бокам кивера - две полоски черной лакированной клеенки, образующие угол в форме буквы «V». Козырек окантовывался металлическим ободком; чешуя серебряная. Кокарда с накладным серебряным вензелем «Н II». При парадной форме носили белый волосяной султан, у трубачей - алый. На кивере спереди и сзади закреплены белые, плетеные из шнура подвесы с кистями и длинным, сложенным в несколько раз этишкетным шнуром. Офицерский кивер обтянут сукном «царского» цвета, на орле - Андреевская звезда: шнуры серебряного филигранового (рельефного) плетения; султан с серебряным основанием.

Поручик Лейб-гвардии Гусарского полка с дамой. Дамское пальто по обшлагам и вдоль борта обшито шнуром в виде гусарского узла. (Из собрания М.Ю. Блинова.)

Фуражка конно-гренадер имела тулью мундирного цвета с алой выпушкой, околыш был алым с выпушками мундирного цвета. У драгун - наоборот: тулья алая с выпушкой мундирного цвета, а окатыш алый, окантованный мундирным сукном.

Мундир у нижних чинов в обоих полках был двубортным (с двумя рядами по 7 пуговиц в каждом), черного цвета с алой выпушкой по борту. Воротник скошенный, алый, с выпушкой мундирного цвета. На воротнике по две петлицы оранжевой тесьмы. Алые обшлага треугольной формы с одной петлицей и пуговицей. Над обшлагом у заднего шва рукава пришиты две пуговицы. Карманные клапаны, вырезанные тремя мысками, имели алую выпушку и три пуговицы. Лацкан (настежной нагрудник) - алый. Погоны в обоих полках алые, у конно-гренадер с темно-зеленой выпушкой, у драгун с черной. Мундир офицеров из сукна «царского» цвета; петлицы на воротнике и обшлагах золотые или серебряные по прибору.

Шаровары синие, с алой выпушкой. У нижних чинов укороченные, у офицеров укороченные и длинные.

Эполеты у офицеров кавалерийского образца (из металлической чешуи), золотые или серебряные с алой подкладкой. Эполеты нижних чинов также были металлическими, чешуйчатыми, по прибору; у нижних чинов Конно-Гренадерского полка они дополнялись алой бахромой.

Лядунка была серебряной с Андреевской звездой; галунная перевязь по прибору без выпушек. Портупея также обшивалась галуном. Кушак у нижних чинов обоих полков состоял из трех полос (средняя черная, боковые алые).

Петлицы пальто и шинели в обоих полках алые, выпушка в первом полку темно-зеленая, во втором черная.

Вальтрап суконный, закругленный по углам. На задних углах вензель «Н II», у нижних чинов - печатный желтый или белый (по прибору), у офицеров - вышитый золотом или серебром.

Вальтрап мундирного цвета с алой выпушкой, у конно-гренадер лампас алый с малиновой выпушкой, у драгун - алый без выпушки.

Пики конно-гренадер имели алые флюгера с белыми углами, у драгун - флюгера из чередовавшихся алых и белых полос разной ширины.

Гвардейские уланские полкиПри одинаковой форме оба полка имели некоторые различия в расцветке деталей: металлический прибор у улан Его Величества был серебряным, у улан Ее Величества - золотым.

Уланская шапка с колпаком из черной лакированной кожи, с четырехгранным расширяющимся верхом. Черный лакированный козырек с металлическим ободком по прибору. При парадной форме на шапку надевалась суконная накладка: желтая в полку Его Величества и алая в полку Ее Величества. Верхний и нижний края накладки обшивались у нижних чинов белой или оранжевой тесьмой по прибору, у офицеров серебряным или золотым галуном. Грани накладки были обшиты шнуром, белым или оранжевым по прибору, у офицеров обоих полков - серебряным шнуром с черно-оранжевой ниткой. Спереди - государственный герб по прибору и на нем серебряная Андреевская звезда. На левой передней стороне четырехгранного верха крепилась кокарда, а при парадной форме - белый волосяной султан, у трубачей - красный. Основание султана оплеталось белыми нитками - для рядовых, белыми, оранжевыми и черными - для унтер-офицеров и серебряными с примесью черных и оранжевых нитей - для офицеров. Этишкетные шнуры у нижних чинов - белые или оранжевые, по прибору. Офицерские этишкеты серебряные с георгиевской нитью в обоих полках. Этишкет крепился в конном строю к шапке, в пешем строю и вне строя к пуговице мундира.

Фуражки с темно-синей тульей и выпушкой: желтой у улан Его Величества и алой в полку Ее Величества: околыш соответственно был желтым или алым с темно-синей окантовкой.

Мундир того же образца, что у конно-гренадер и драгун, - темно-синий; по борту, вокруг пол, по задним швам рукавов и по швам на спине - алая выпушка. Воротник алый с темно-синей выпушкой и двумя петлицами оранжевой тесьмы. Обшлага алые, с одной петлицей оранжевой тесьмы и пуговицей. Лацкан алый, погоны алые с темно-синей выпушкой. На офицерском мундире петлицы по прибору. Эполеты у офицеров и нижних чинов - металлические чешуйчатые по прибору. В 1-м эскадроне улан Его Величества на погонах и эполетах накладной серебряный вензель «Н II».

Штабс-ротмистр Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка в зимней венгерке, (из собрания Н.Р. Климова.)

Шаровары синие с алой выпушкой: у нижних чинов укороченные, у офицеров укороченные и длинные.

Лядунка с серебряной Андреевской звездой и перевязью по прибору. Офицерская портупея покрыта портупейным галуном по прибору. Портупея для сабли нижних чинов из красной юфти. Кушак у нижних чинов из трех полос (темно-синяя в середине и алые по краям).

Петлицы пальто и шинели в обоих полках алые с темно-синими выпушками.

Вальтрап темно-синего цвета с закругленными углами, алыми выпушкой и лампасом.

Группа вольноопределяющихся Лейб-гвардии Уланского Его Величества полка в парадной форме, 1900-е гг.

Гвардейские гусарские полкиПрибор в Лейб-гвардии Гусарском полку - золотой, в Гродненском - серебряный. (Далее по тексту расцветка обмундирования Гродненского полка дается в скобках).

Парадная шапка - из коричневого длинного меха с чешуей по прибору. Дно покрыто алым (малиновым) суконным треугольным шлыком, спускающимся на правый бок шапки. По краям и середине шлыка у нижних чинов - оранжевая (белая) тесьма по прибору, у офицеров - золотой (серебряный) галун с зигзагообразным рисунком. Спереди серебряная Андреевская звезда и над ней - кокарда. При парадной форме султан из белого волоса, у трубачей - алый.

Фуражка - в Лейб-гвардии Гусарском полку целиком алая с желтыми выпушками, в Гродненском - с темно-зеленой тульей и малиновым околышем, все выпушки белые.

Доломан у нижних чинов алый (темно-зеленый). Борта, полы и их задний разрез обшиты оранжевыми (белыми) шнурами. Спереди на груди - двойные шнуры в пять рядов с золотыми (серебряными) застежками-костыльками - продолговатыми пуговицами. На передней части пол по одному карману, обшитому шнуром. Наплечные шнуры с пуговицей заменяли погоны. Воротник - цвета доломана, скошенный, обшит шнуром по верху и низу. По верхнему краю воротника, вплотную к шнуру, в обоих полках была нашита оранжевая тесьма. Обшлага также цвета доломана, со шнуром, образующим сложный узел. Под шнуром - оранжевая тесьма.

У офицеров - филиграновые шнуры по прибору, вместо тесьмы - галуны по чинам.

Нижние чины Лейб-гвардии Драгунского полка в парадной и обыкновенной формах, 1910 гг. (Из собрания A.B. Воронова.)

Ментик белый с алой подкладкой (темно-зеленый с малиновой). Воротник, борта, полы, карманы и обшлага обшиты черной мерлушкой; шнуры и костыльки - как на доломане. На офицерских ментиках мех коричневого бобра: шнуры филиграновые.

Погоны у нижних чинов алые (малиновые). На погонах и наплечных шнурах 1-го эскадрона лейб-гусар - золотой накладной вензель «Н II».

Парадные чакчиры синие (малиновые). По боковым швам нашита оранжевая (белая) тесьма. Спереди - сложный узел из шнура. У офицеров галун по шву и узел из того же галуна. Повседневные чакчиры не имели узлов.

Лядунка с серебряной Андреевской звездой. У лейб-гусар перевязь с накладной золотой военной арматурой (каска, кираса и знамена) и вензелем «Н II» в венке на фоне темно-синего бархата была обшита золотым галуном с темно- синими полосками; у гродненцев - серебряным галуном с зигзагом. Портупея покрыта галуном по прибору. У нижних чинов портупея красной юфти, кушак - из оранжевых шнуров с синими перехватами (белых с малиновыми перехватами). Офицерский кушак в обоих полках был серебряным.

Ташка в Лейб-гвардии Гусарском полку была алой с вышитым золотом орнаментом, по традиции левая веточка под золотым вензелем «Н II» имела выступающие зеленые листья. В Гродненском полку ташка малиновая с серебряным зубчатым галуном и вензелем «Н II».

Петлицы пальто и шинели алые (темно-зеленые с малиновой выпушкой).

Рядовые Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, 1900-е гг. (Из собрания А. В. Воронова.)

Вальтрап с закругленными передними и острыми задними концами у лейб-гусар - синий с золотым (офицеры) или алым (нижние чины) шнуром; офицерский лампас - алый с золотыми галуном и шнуром, у нижних чинов - желтый с алой обшивкой и желтыми шнурами; на передних и задних углах у офицеров золотом вышита арматура, над ней вензель «Н II» (и то, и другое спереди - малого размера, сзади большого). У гродненцев вальтрап темно-зеленый с серебряными (у нижних чинов белыми) шнуром и лампасом, на задних углах - вензель «Н II».

Собственный Его Императорского Величества КонвойПри парадной форме, введенной 16 сентября 1895 г. (мундиры) и 21 января 1898 г. (папахи), офицеры Конвоя носили черные мерлушковые папахи с алым суконным верхом; алые черкески, обшитые серебряным кавказским галуном с золотым просветом, на черкеске по 10 газырей с серебряными наконечниками, цепочками и розетками (газыри и треугольник под ними покрыты темно-синим бархатом); белые бешметы, обшитые кавказским галуном; темно-синие шаровары с кавказским галуном; сапоги без шпор; серебряные эполеты с алой выпушкой и серебряным вензелем «Н II»; золотую галунную компасную тесьму с золотыми же застежкой на груди и кистью; галунный серебряный пояс с золотым просветом и серебряной пряжкой: шашку кавказского образца на галунной портупее; кавказский кинжал на галунном поясе и револьвер в парадной кобуре (лицевая поверхность и донышко ее - алого, а корпус - синего сукна; все обшито кавказским галуном) с двойным шнуром из серебряной канители. Рядовые имели такую же форму, но с обшивкой оранжевой тесьмой и с оранжевыми наплечными шнурами гусарского образца (с серебряным вензелем «Н II»). При обыкновенной форме - темно-синие черкески и алые бешметы; у офицеров всех казачьих частей при этой форме - погоны и фуражки, у конвойцев фуражки были с алыми тульей и околышем (с тремя белыми выпушками).

Гвардейские казачьи полкиЧины всех гвардейских казачьих частей носили одинаковое по покрою обмундирование, различавшееся только своей расцветкой (см. таблицу).

Парадная шапка из черной мерлушки с суконным полукруглым шлыком, оранжевыми (у офицеров конных полков серебряными, у артиллеристов золотыми) шнурами, белым султаном, кокардой у верхнего края с левой стороны и серебряной Андреевской звездой спереди

Мундир однобортный, с застежкой на крючки. Скошенный воротник и треугольные обшлага (без пуговиц) - мундирного цвета. Эполеты офицеров и нижних чинов - серебряные (у артиллеристов - золотые). На воротнике и обшлагах у нижних чинов петлицы оранжевой тесьмы, у офицеров - по прибору.

Лядунка для всех полков - серебряная с Андреевской звездой: перевязь серебряного галуна с выпушкой приборного цвета. У Лейб-гвардии Казачьего полка на перевязи золотая арматура под которой золотой вензель «Н II»; у атаманцев - такая же арматура, но серебряная. Артиллеристы носили золотую лядунку на золотой галунной перевязи. Офицерские портупеи - галунные по прибору; у нижних чинов - белые кожаные. Кушак нижних чинов - белый нитяной. Шаровары во всех латках синие без выпушек.

Гвардейский полевой Жандармский эскадронПри парадной форме, введенной в 1908 г… жандармы носили такую же каску, как и гвардейские кирасиры, но посеребренную, причем на парадах в присутствии Императора и вне строя на нее надевался орел, в других случаях - гренада. Мундир - светло-синий, с такими же воротником и обшлагами (все - с алой выпушкой). У офицеров - серебряные, у нижних чинов - оранжевые петлицы; галун на воротнике и обшлагах - серебряный. Синие шаровары с алой выпушкой. Чакчиры - цвета мундира, с алым двухрядным лампасом. Офицерские эполеты - гвардейского пехотного образца, серебряные с алой выпушкой, у нижних чинов - оранжевые с алыми выпушкой и двумя такими же полосками. На правом плече у офицеров серебряный аксельбант, у нижних чинов оранжевый. Лядунка - серебряная, с Андреевской звездой, перевязь - серебряная, без выпушек. Портупея с посеребренным галуном, ремни - с белым шелковым подбоем. Пояс у нижних чинов - белый, лосиный, с серебряной пряжкой. Сабля - офицерская кавалерийская, обр. 1909 г. Фуражка: тулья и окатыш - светло-синие, на тулье такая же выпушка, на околыше алые выпушки. Погоны - алые со светло-синей выпушкой, петлицы - светло-синие. Вальтрап - светло-синий с алой выпушкой, лампас - такой же, вензеля «Н II» - золотые (желтые). Револьверный шнур - белый, с оранжевыми и черными нитями.

Цвета обмундирования гвардейских казачьих полков

*Чепрак - для всех частей с белыми лампасами

Гвардейский Запасный кавалерийский полкПарадная форма была введена в 1908–1909 гг. Офицерский кивер - «царского» цвета, галуны по верху - по чинам, круглый шнур по верхнему и нижнему краям и подвесы - золотые. Султан - волосяной, черный. Спереди - серебряная Андреевская звезда. У нижних чинов - кивер из черного фетра, вдоль верхнего края - алая выпушка и круглый оранжевый шнур, под ним - оранжевая тесьма: вместо околыша по нижнему краю нашит оранжевый шнур; подвесы - из двойного оранжевого шнура; султан - черный (у трубачей - алый). Мундир у офицеров - «царского», у нижних чинов - черного цветов; по борту - алая выпушка. Воротник и обшлага - алые, с золотыми (оранжевыми) петлицами. Шаровары - синие с алой выпушкой. Фуражка - с тульей мундирного цвета (алая выпушка) и алым околышем с выпушками по цвету мундира. Петлицы пальто и шинели - алые с выпушкой мундирного цвета. Лядунка - серебряная с Андреевской звездой, перевязь - золотая, без выпушек. Этишкетный шнур: золотой у офицеров и оранжевый у нижних чинов; последние имели белый пояс с золотой пряжкой. Вальтрап всем чинам полка не полагался. Офицеры были вооружены шашками обр. 1909 г., нижние чины первой шеренги - пиками с ало-белым флюгером драгунского образца.

Взвод 2-й Оренбургской сотни Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, 1910-е гг. (Из собрания И.А. Дзыся.)

Лейб-гвардии Конная артиллерияПарадная форма конной артиллерии была установлена в 1907 г. Офицеры носили кивер, обтянутый сукном «царского» цвета, галуны по верху - в соответствии с чинами, шнуры и подвесы - золотые, султан - белый, околыш - черный с алыми выпушками. У нижних чинов - кивер из черного фетра, по верху проходили оранжевый шнур и алая выпушка, султан белый (у трубачей - алый), подвесы - из двойного оранжевого шнура. Спереди у всех чинов - черный бархатный щит с алой выпушкой и золотым ободком, на нем - серебряная Андреевская звезда с золотыми скрещенными орудиями и знаком за отличие; чешуя - золотая. Мундир у офицеров «царского», у нижних чинов черного цветов. Воротник, обшлага и лацканы - черные с алой выпушкой; у офицеров на воротнике и обшлагах - золотое шитье, у нижних чинов - оранжевые петлицы с черным просветом. Шаровары - синие с алой выпушкой. Эполеты: у офицеров - кавалерийского образца, золотые с алой выпушкой, у нижних чинов - золотые на алой основе: накладные золотые вензеля: в 1-й батарее - «Н II», во 2-й - «М» (Великий Князь Михаил Николаевич). Лядунка серебряная с Андреевской звездой и орудиями, перевязь - золотая, без выпушек. Кушак нижних чинов из трех черных полос, по краям и между ними - алые выпушки; спереди - гайка таких же цветов. Портупея - из золотого галуна, подбой ремней - черный. Шашка - офицерская, обр. 1909 г. Фуражка: тулья мундирного цвета, околыш - черный, все выпушки - алые. Погоны - алые с черной выпушкой, с вензелями. Петлицы пальто и шинели - черные с выпушкой мундирного цвета, по краю воротника - алая выпушка. Вальтрап мундирного цвета с алой выпушкой, черный лампас с алыми выпушками, вензеля «Н II» - золотые (желтые).

Конно-саперные команды гвардейских кавдивизийВ конно-саперных командах гвардейских кавдивизий и Отдельной Гвардейской кавбригады особая парадная форма, введенная 28 февраля 1914 г., была положена лишь нижним чинам. Каска обр. 1874 г., из черной кожи, с черным волосяным ниспадающим султаном, государственным гербом со скрещенными топорами и Андреевской звездой. Мундир с лацканами, шаровары, кушак, эполеты, этишкетный шнур, фуражка, петлицы пальто и шинели, вальтрап как у гвардейской конной артиллерии. Погоны - алые, с шифровкой по номеру дивизии: «Д./1|2 |Гв.».

Форма военного времениФорма военного времени (походная) была введена накануне Первой мировой войны. Для кавалеристов она включала фуражку или папаху (зимой), китель (летом) или походный мундир (зимой) - у офицеров и гимнастерку - у нижних чинов; шаровары, заправленные в высокие сапоги со шпорами; погоны (у нижних чинов походные погоны); походное снаряжение (офицеры) или пояс (нижние чины); коричневые перчатки (офицеры): шашку на ременной портупее и револьвер с походным шнуром (офицеры) или шашку, стальную пику без флюгера, револьвер, драгунскую винтовку и патронную сумку (нижние чины). Защитная фуражка зеленовато-серого цвета, с защитным кожаным козырьком, кокардой, подбородным ремнем. У офицеров - защитный походный мундир, с 5 пуговицами такого же цвета, с 2 нагрудными карманами, остроконечным обшлагом с выпушкой (в гвардейской кавалерии); китель - по покрою и внешнему виду такой же, как и походный мундир. Офицеры на карманах походного мундира и кителя выпушек не имели, а на обшлагах они были следующих цветов: у конно-гренадер и казаков Его Величества - алые, у драгун и конной артиллерии - темно-зеленые, у улан Ее Величества - темно-синие, у улан Его Величества желтые, у атаманцев - голубые, у сводно-казаков - белые и у жандармов - светло-синие. По низу воротников офицеры и нижние чины конной артиллерии имели алую выпушку. Офицеры могли носить как галунные (т. е. мирного времени), так и походные (т. е. защитные, с цветными просветами) погоны. У нижних чинов - защитная гимнастерка с двумя карманами на груди, двумя пуговицами на воротнике и одной посередине разреза на груди. На гимнастерке нижние чины имели погоны с выпушкой: кавалергарды, конногвардейцы, казаки и гусары Его Величества - алой; кирасиры и уланы Его Величества - желтой; кирасиры Ее Величества и жандармы - светло-синей; конно-гренадеры, драгуны и конно-артиллеристы - темно-зеленой; уланы Ее Величества - темно-синей; гродненские гусары малиновой, атаманцы голубой; сводно-казаки малиновой, светло-синей, алой и оранжевой. Погоны нижних чинов двусторонние, одна сторона - по цвету части, другая - защитная. В 1-м эскадроне лейб-гусары на погонах, в том числе и защитных, имели желтый вензель «Н II». В отличие от других полков, при походной форме лейб-гусары вместо серо-синих шаровар носили темно-синие чакчиры мирного времени. Для офицеров - пояс коричневой кожи (у офицеров гвардейских гусарских и казачьих полков и гвардейских жандармов из красной юфти) с двумя наплечными ремнями и оцинкованной пряжкой, для нижних чинов - черной кожи с бляхой по прибору. Седловка при конском снаряжении кавалерийского образца - обыкновенная, т. е. седло с полным вьюком и со всеми принадлежностями; оголовье - с чембуром. Седловка при снаряжении кавказского образца - тоже обыкновенная, т. е. с вьюком и полной укладкой, с притороченной шинелью.

Стрелки Императорской Фамилии

Стрелковый полк Императорской фамилии был создан в период Крымской войны.

Не говоря уж обо всей царской армии, а беря для сравнения лишь блестящую императорскую гвардию, отличавшуюся исключительным своеобразием и богатством традиций каждого своего соединения, можно сказать, что даже на фоне последней Стрелки Императорской Фамилии резко отличались во всем: начиная от своего обмундирования и кончая источником финансирования.

В октябре 1854 года, когда горькая для русских Крымская война близилась к финалу и поражение России было уже очевидно, Государь Николай Павлович объявил министру уделов о том, что Царская семья желает выставить от себя рать на защиту Отечества. 25 октября 1854 года было опубликовано «Положение о сформировании Стрелкового Императорской Фамилии полка», в котором были следующие параграфы:

§ 2 Сей полк будет набран из удельных крестьян, преимущественно Новгородской, Архангельской и Вологодской губерний, где есть много искусных стрелков, занимающихся звериным промыслом...;

§ 7 Форма обмундирования стрелков будет приспособлена к обыкновенной крестьянской одежде; им дозволено будет носить бороду;

§ 8 На первое время каждый стрелок сохраняет собственное свое охотничье ружье...

Необходимо добавить, что полк формировался на добровольной основе и только на период военных действий. По окончании войны он должен был быть распущен по домам. Деньги, необходимые для сформирования и содержания полка, должны были быть отпущены из удельных сумм, а министр уделов граф В.А.Перовский Высочайше назначен Заведующим полком.

16 января 1855 года император утвердил окончательное описание обмундирования и снаряжения полка:

Шапка темно-зеленого сукна русского покроя, четырехугольная, с подкладкой на вате, шириной в отделке по верхнему краю от одного угла до другого 4 ¾ вершка, вышиной угла до другого 2 вершка, а околыш – из черной смушки высотой в 1 ¼ вершка. Спереди на околыше напротив угла пришивался медный крест по утвержденному образцу.

Полукафтан темно-зеленого сукна русского покроя, без воротника, спереди у шва немного открыт. Сзади кафтана – сборы (складки). Кафтан застегивался справа налево на шесть круглых вызолоченных пуговиц шестью петельками из золотого шнурка, пришитыми на правой стороне. На обоих боках полукафтана нашивались суконные клапаны для карманов. Выпушка везде по краям, кроме подола, красного сукна. Сверху до пояса по краям борта возле выпушки нашивается в два ряда золотой армейский галун, первый ряд к борту – узкий – в ¼ вершка, второй – широкий – в ½ вершка; таким же галуном обшивается нижний край у рукавов, которые обшлагов не имеют. На подкладку идет темно-зеленый стамед. По длине полукафтан не достает до колен на 5 вершков.

Шаровары темно-зеленого сукна, в сапоги.

Эполеты из золотой канители с золотым тканьем на поле, по чинам армейского образца.

Шарф (при парадной форме, вместо кушака) и темляк к шапке – пехотные армейские.

Шинель обыкновенная офицерская, с серым воротником и темно-зелеными клапанами по образцу казачьей; офицерам – с гладкими желтыми пуговицами. В военное время офицерам и классным чиновникам носить походные шинели по форме, утвержденной для нижних чинов стрелкового полка.

Кушак красной шерсти для опоясывания полукафтана и шинели.

Ремень поясной установленного образца.

Перчатки белые замшевые.

Сапоги с длинными голенищами, с красным кожаным кантом. У штаб-офицеров, адъютантов, казначея, квартирмейстера, лекаря и аудита – со шпорами.

Фуражка темно-зеленая по образцу егерских армейских полков, с кокардой, носится во всех тех случаях, когда дозволяется надевать фуражки офицерам строевых войск.

Шашка драгунская.

Портупея драгунской формы, через плечо, обложенная золотым галуном на черной коже.

Однако Государю Николаю Павловичу не довелось увидеть своих стрелков. Формирование полка закончилось в июне 1855 года уже после его смерти, последовавшей 18 февраля. Поэтому первый Высочайший смотр полку делал 1 июля 1855 года уже новый Государь - Александр II.

Особую элитность полку придало не только то, что Августейшим Шефом полка и его I-го батальона стал сам Государь, но и то, что и все остальные батальоны полка получили своих Августейших Шефов в лице братьев Александра II - Константина, Николая и Михаила; а также то, что в списки полка были зачислены и вообще все мужчины Императорской Фамилии, включая и герцогов Лейхтенбергских (Романовских). Ни до, ни после этого, никогда ни одна часть русской армии не имела ничего подобного. Естественно, что от желающих служить офицерами в таком полку не было отбою.

Подбор офицеров был возложен на Заведующего полком графа Перовского. Должность Младшего штаб-офицера полка и чин подполковника получил такой сугубо гражданский человек, как племянник графа - Алексей Константинович Толстой. Не без протекции последнего поступил в полк еще ряд гражданских лиц, родственников и друзей графа Толстого, например, В.М.Жемчужников, двоюродный брат Алексея Константиновича и более известный, как один из литературных отцов бессмертного Козьмы Пруткова.

Алексеем Константиновичем Толстым для офицерской артели (собрания) полка был сочинен текст заздравной песни «Чарочка».

Однако полк, хотя и успел отправиться на театр войны, в боевых действиях участие принять не успел, простояв до подписания мира под Одессой. По положению о сформировании полка после войны он должен был быть распущен. Но Государю, видимо, было жалко исключать из армии столь своеобразную часть и он продлил ее существование, назначив участвовать в акте Священного Коронования в августе 1856 года в Москве, а вслед за этим, «желая увековечить память о блестящем полке», Высочайше было повелено сформировать на его основе особый Лейб-гвардии Стрелковый Императорской Фамилии батальон с правами Молодой Гвардии. Батальон сохранил все особенности своего формирования, финансирования и т.п., которые имел полк. По-прежнему в его списках числились все мужчины Императорской Фамилии.

Изменения в форме в 1857 году.

1. Полукафтан иметь со стоячим закругленным воротником и прямыми обшлагами, одного с полукафтаном цвета и с малиновой выпушкой на воротнике, обшлагах и по краю левого борта до низа полы.

2. Галуны для обшивки бортов и края рукавов полукафтанов отменить.

3. На воротнике и обшлагах полукафтанов иметь по две петлицы: у офицеров – вышитые золотом, а у нижних чинов – из бельевой тесьмы, с темно-зеленой посередине полоской.

4. Не изменяя покроя солдатской шинели, иметь на оной стоячий воротник, одного с шинелью цвета, с темно-зеленым клапаном малого размера, пуговицей на оном и с малиновой выпушкой по краю воротника и вокруг клапана.

5. Плечевые погоны, подбой офицерских эполет, выпушки на фуражке, кушак, выпушки на клапанах воротников, офицерских плаща и шинели, а также подбой и выпушки генеральского плаща – иметь малинового цвета.

Насколько красива была форма Императорских Стрелков, можно судить по тому, что в 1865 году Государь повелел шить форму для двух личных егерей соответственно Императора и Цесаревича по образцу формы Лейб-гвардии Стрелкового Императорской Фамилии батальона. Это было связано с тем, что личные егеря, хотя и имели постоянные квартиры в Егерской Слободе, большую часть времени жили во дворцах, где основной обязанностью их был уход за личными охотничьими собаками Государя и Цесаревича. Эти егеря даже получили особое название - Комнатные (Камер-) Егеря. Во дворце они носили штатс-ливрею как у лакеев, но не с красными, а зелеными воротниками и обшлагами. Под ливреей носилась перевязь с золоченым прибором и кортиком, а поверх нее серебряный рог. Видимо желая выделить егерей из толпы дворцовых лакеев и охраны, но при этом не считая необходимым создания особой формы всего для двух человек, а ношение последними чисто функциональной и не отличающейся особенной красотой формы самой Придворной охоты не совсем подходящей к их званию и дворцовой обстановке, Государь нашел простое и изящное решение. Форма Императорских Стрелков была не только красива, но и по своему происхождению имела непосредственное отношение к одежде северных крестьян-охотников. Эту особенность своей формы личные егеря сохранили и при последующих Государях. Особенностью, быстро ставшей традицией не только императорских, но и вообще всех гвардейских стрелков, была сверхотличная стрельба. Гвардейские Стрелковые батальоны, как правило, стреляли «вне разрядов», т.е. на оценку выше «отлично». Для нижних чинов отличная стрельба была и хорошим стимулом, т.к. ввиду громадного числа призов, начиная от Императорских и Великокняжеских и заканчивая назначенными офицерами батальона, удачливому стрелку можно было на батальонных, бригадных и общеармейских стрельбах выстрелять себе сумму, равную 2-3-годовому солдатскому жалованью. И примеры этому были нередки.

Особенностью, быстро ставшей традицией не только императорских, но и вообще всех гвардейских стрелков, была сверхотличная стрельба. Гвардейские Стрелковые батальоны, как правило, стреляли «вне разрядов», т.е. на оценку выше «отлично». Для нижних чинов отличная стрельба была и хорошим стимулом, т.к. ввиду громадного числа призов, начиная от Императорских и Великокняжеских и заканчивая назначенными офицерами батальона, удачливому стрелку можно было на батальонных, бригадных и общеармейских стрельбах выстрелять себе сумму, равную 2-3-годовому солдатскому жалованью. И примеры этому были нередки.

Эта высочайшая стрелковая подготовка была подтверждена Императорскими Стрелками на полях сражений Балканской кампании. С приказом «Стрелять только, когда можешь попасть», Стрелки в атакующих цепях брали турецкие укрепления с потерями нередко в 10 раз меньшими, чем обороняющиеся! За эту кампанию Лейб-гвардии Стрелковый Императорской Фамилии батальон получил Георгиевское знамя и права Старой Гвардии.

Служба в Гвардейской части, а тем более в Императорских Стрелках, была, конечно, весьма престижной и, главное, давала возможность сделать быструю и успешную военную карьеру. Но вместе с тем эта служба, протекавшая на виду Высочайшей Фамилии, была очень трудной и ответственной. Поведение офицера не только в строю, но и вне, должно было быть безукоризненным, на его репутации не могло быть ни малейшего пятнышка. Его одежда и строевая выправка должны были быть безупречны. Государь Александр Николаевич, как и его отец, терпеть не мог неряшливо и грязно одетого офицера, да еще с плохой строевой выправкой. И хотя Александр Николаевич во многом был мягче быстро приходившего в бешенство от вида растяпы-офицера Николая Павловича, но крест на успешной карьере такого офицера был бы поставлен жирный. А память на лица и фамилии что у Николая I, что у Александра II была исключительной.

Императорские Стрелки получили практичную и удобную форму, не просто непохожую на формы всей остальной русской армии, но и резко отличную от них. Даже и тогда, когда взошел на престол Александр III, введший в армии более единообразную и практичную форму, так называемого, русского стиля, и тогда Императорские Стрелки сохранили все особенности своей формы, отличавшей их от других частей армии.

Обмундирование солдат пехотных полков Нового (Иноземного) строя в конце XVII столетия состояло из кафтана польского покроя с нашитыми на груди в шесть рядов петлицами, коротких, до колен, штанов, чулок и башмаков с пряжками. Головным убором солдат был колпак с меховой опушкой, у гренадер - картуз. Оружие и амуниция: мушкет, багинет в ножнах, портупея, сумка для пуль и берендейка с зарядами, у гренадер - сумка с гренадами. До 1700г. аналогичную форму имели солдаты «потешных» Преображенского и Семеновского полков.

В самом конце XVII в. Петром I было принято решение о

переустройстве русской армии по европейскому образцу. Основой для будущей

армии послужили Преображенский и Семеновский полки, которые уже в августе 1700 г образовали Царскую

Гвардию.

Одежда солдат (фузилеров) Лейб-гвардии Преображенского полка состояла из кафтана, камзола, штанов, чулок, башмаков, галстука, шляпы и епанчи.

Кафтан из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел суконную, того же цвета, обшивку. Рукава не доходили до кистей рук, из-под них были видны рубашечные сборки. Обшлага - разрезные, из красного сукна. По верхнему краю прорезались четыре петли, застегнутые на медные пуговицы. На спине и боках, от пояса к подолу, шли разрезы. При этом по сторонам спинного разреза для украшения нашивались петлицы - по три, четыре, а иногда и во всю длину полы. Спереди ниже пояса прорезались карманы с пятиконечными зубчатыми клапанами, которые застегивались на четыре пуговицы. Вдоль борта нашивались 12-16 (в зависимости от роста солдата) медных, дутых пуговиц. Красный шнурок на левом плече - прообраз погона - служил для фиксации ремня патронной сумки. Подбой кафтана и оторочка петель были красные. Камзол носился под кафтаном и был такого же покроя, но короче и уже, без обшлагов. Штаны - длиной до колен, с медными пуговицами на боковых швах. До 1720 г. камзол, штаны и чулки были темно-зеленого или, реже, красного цвета. Башмаки - тупоносые, смазные (т.е., смазанные дегтем), застегивались медной пряжкой, прикрытой сверху клапаном, В походах рядовые могли носить сапоги с небольшими раструбами.

Шляпа черная, шерстяная, с круглой тульей. Поля шляпы

обшивались белым галуном и заворачивались вверх, изначально с одной стороны,

позднее - с трех, образуя треуголку. С левой стороны пришивалась камзольная

пуговица. Галстук изготовлялся из черной материи и завязывался бантом.

Шляпа черная, шерстяная, с круглой тульей. Поля шляпы

обшивались белым галуном и заворачивались вверх, изначально с одной стороны,

позднее - с трех, образуя треуголку. С левой стороны пришивалась камзольная

пуговица. Галстук изготовлялся из черной материи и завязывался бантом.

Епанчаносилась в холодную, ненастную погоду Она шилась из темно-зеленого сукна с подбоем того же цвета. У шеи застегивалась медным крючком и петлей. Епанча имела два воротника: верхний - узкий отложной и нижний - широкий. В длину доходила до колен.

Волосы солдаты носили длинные, до плеч, расчесанные на прямой пробор. Бороды брили, оставляя лишь зачесанные вверх усы.

Форма унтер-офицеров - капралов, подпрапорщиков, каптенармусов, фурьеров и сержантов - от солдатской отличалась узким золотым галуном, нашитым по краю полей шляпы и на обшлагах кафтанов.

Вооружение и амуниция фузилеров: до 1708 г. рядовые вооружены фузеей - ружьем с кремниевым замком длиной 124,5 см. К фузее примыкался багинет - плоский клинок с железной дужкой у рукояти, вставлявшийся непосредственно в дуло. С 1708 г. в русской армии принимается на вооружение трехгранный 55-см штык со штыковой трубкой. В том же году в качестве холодного оружия солдатам даны шпаги в ножнах из нечерненой кожи. Портупею делали из лосиной кожи, застегивали медной пряжкой. Через правое плечо на лосином ремне носили патронную суму. Под крышкою пришивался небольшой мешок для фузейных кремней. Первоначально на суме не было никаких украшений. Однако вскоре она стала украшаться медной бляхой с вензелем Петра I, а позднее - двуглавым орлом.

Вооружение и амуниция унтер-офицеров в целом была одинакова с солдатской. Подпрапорщик был вооружен только шпагой, каптенармус носил через левое плечо кожаную суму для запасных патронов. Сержанты кроме шпаги были вооружены алебардой.

Офицеры Лейб-гвардии Преображенского полка носили форму, практически идентичную обмундированию рядовых. Как правило, при пошиве офицерской одежды и амуниции использовались ткани и кожа более высокого качества, чем у рядовых. Кроме того, по борту, краям обшлагов и карманных клапанов кафтана и камзола, по боковому шву штанов и краю шляпных полей - нашивался золотой галун. Шляпа украшалась плюмажем из белых и красных перьев. Пуговицы мундира были вызолочены, а кафтан имел подкладку темно-зеленого цвета. Офицерский галстук шился из белого полотна. Кроме того, офицерам были положены перчатки из лосиной кожи. В парадном строю офицеры должны были носить большие парики с локонами.

Обер-офицеры - прапорщик, подпоручик, поручик, капитан-поручик и капитан - имели серебряные нагрудные знаки с позолоченной каймой. На знаке были изображены корона и Андреевский крест из голубой эмали. Штаб-офицеры - майор, подполковник и полковник - имели знаки вызолоченные, без надписи, крест - белой эмали. Все знаки носились на голубой Андреевской ленте. Шарфы штаб-офицеров были с золотыми кистями, у майоров и подполковников белая полоса - с примесью серебра, а у полковников, кроме того, красная - с примесью золота.

Офицерские шарфы носились через правое плечо и завязывались у левого бока узлом.

Оружие и амуницию офицеров составляли шпага с темляком и протазан. Шпагу носили на лосиной портупее, обшитой по краю золотым галуном. Темлячная кисть у обер-офицеров была серебряной, у штаб-офицеров - золотой. В строю офицеры были вооружены протазаном, представлявшим собой плоское копье с изображением на пере двуглавого орла и основанием в виде полумесяца. Перо заканчивалось круглой трубкой и металлическим яблоком. В месте крепления трубки к древку находилась кисть: у обер-офицеров - серебренная, у штаб-офицеров - золотая. Общая длина протазана с древком - 261 см.

Следует отметить, что и офицерский протазан, и сержантская алебарда, как собственно оружие, никогда не использовались, являясь командно-сигнальным нли почетным знаком.

В военное время первая шеренга фузилеров - до трети от общего числа - преобразовывалась в пикинеров. Одежда пикинеров была абсолютно одинакова с одеждой фузилеров.

Оружие и амуницию пикинеров составляли: копье с черным древком (341 см), шпага и пистолет. Острие копья было трехгранное и часто украшалось золотой насечкой. У острия крепился прапорец - флажок из черной материи, с золотым изображением двуглавого орла и золотых драконов. Спереди, на поясе, пикинеры носили патронную лядунку.

Кроме перечисленных чинов в фузилерной роте полагалось иметь двух барабанщиков и одного гобоиста. Покрой и цвет их одежды в основном не отличался от солдатской, однако имелись следующие особенности обмундирования музыкантов: по бортам кафтанов, камзолов, по краям обшлагов и карманных клапанов нашивался узкий шерстяной галун из трех полос - белой, синей и красной. Кроме того, у барабанщиков на правом плече, под барабанную перевязь, нашивали накладку из темно-зеленого сукна, обшитую трехцветным галуном.

Оружие и амуниция: все музыканты были вооружены шпагами. Барабан носили через правое плечо на лосиной перевязи с железным крюком. Барабан был деревянный, высотой 41,8 см и диаметром 44 см. Корпус барабана окрашивался зеленой краской и был расписан узорами. На одой стороне изображался двуглавый орел на красном поле, на другой - опускающаяся из облаков рука с обнаженным мечем.

В каждом из гвардейских полков, кроме фузилерных батальонов, было по одной гренадерской роте. Обмундирование гвардейских гренадер отличалось от фузилерного только тем, что вместо треугольной шляпы они носили гренадерские шапки из черной кожи, украшенные страусовым пером. Форма этого головного убора позволяла метать гранаты, не задевая за широкие поля треуголки.

Гренадерская шапка состояла из круглой кожаной тульи, с высоким налобником и назатыльником. Сзади тульи крепилась медная бляха с вензелем Петра I, у которой крепилось страусовое перо белого и красного цветов. Налобник украшался медной бляхой с выбитым изображением двуглавого орла. Шапка гвардейских гренадерских офицеров отличалась золотым шитьем в виде листьев на налобнике и вокруг тульи и вызолоченным металлическим прибором.

Оружие и амуниция рядовых гренадер отличалась тем, что фузея имела погонный ремень, продетый сквозь два железных кольца, прикрепленных к ложе ружья. Во время метания гранат фузею надевали за спину, через левое плечо. Портупея со шпагой были общепринятого образца. Спереди на поясе носилась патронная лядунка на 12 зарядов, с круглой бляхой, в виде пылающей гренады, с вычеканенным Царским вензелем. Через левое плечо на лосиной перевязи - гренадная сума, украшенная по углам крышки пылающими гренадами.

Гренадерские обер-офицеры имели те же знаки отличия - шпагу с темляком, знак и шарф, что и фузилерные. Лядунку носили не на поясе, а через правое плечо, а вместо протазана были вооружены легкою фузеею со штыком и погонным ремнем с золотым галуном,

В гренадерской роте полагалось иметь двух барабанщиков и одного флейтиста.

До 1720 г покрой одежды, оружие и амуниция Лейб-гвардии Преображенского и Лейб-гвардии Семеновского полков были одинаковыми. Разница заключалась только в цвете кафтанов - темно- зеленого цвета в Преображенском полку и светло- синий (голубой) в Семеновском (рис. 4).

В первой половине 1700 г. были сформированы 29 пехотных полков. Однако к 1724 г, число полков возросло до 46.

Одежда полков армейской (полевой) пехоты по своему покрою ничем не отличалась от гвардейской, но в расцветке сукна, из которого шились кафтаны, была чрезвычайная пестрота. В некоторых случаях солдаты одного и того же полка были одеты в форму разных цветов.

До 1720 г весьма распространенным головным убором был картуз (рис. 1-2 на с. 13). Он состоял из тульи цилиндрической формы и околыша, пришитого к тулье и разрезанного по бокам так, чтобы в холодную погоду его можно было опускать вниз. К передней части тульи пришивался матерчатый, одного цвета с околышем, козырек. Цвет кафтанов, камзолов, штанов нередко зависел от желания командира полка и мог быть: темно- и светло-зеленым, голубым, синим или васильковым, красным, желтым, белым, серым и сермяжным.

Камзольные штаны шились не только из сукна, но и из оленьих и козловых кож, а иногда и из лосины. Чулки были гладкие - зеленые, красные, белые, синие или полосатые с использованием указанных цветов. Галстуки шились из черной или красной материи. Пуговицы могли быть суконные обтяжные, роговые, оловянные или медные. Во многих полевых полках цвет тех или иных предметов одежды зависел от желания командира полка или вообще не был установлен.

Расцветка обмундирования некоторых армейских пехотных полков в начале XVIII в

Обмундирование унтер-офицеров полевой пехоты от солдатского отличалось золотым галуном на обшлагах рукавов и, в некоторых полках, на полях шляп (рисунок сержанта ).

Офицеры армейских пехотных полков в первой четверти

XVIII в, не соблюдали единообразия в обмундировании и, зачастую, по цвету и

покрою формы разительно отличались от солдат своего полка. Подобно гвардейской

форме, кафтан, камзол и края шляпных полей обшивались золотым галуном. При этом

так же, как и в гвардии, офицерам армейских полков были присвоены шарфы и

нагрудные знаки (рисунок офицера

).

С момента формирования в 1700 г. армейские пехотные полки состояли исключительно из фузилерных рот. Но в течение 1704-1705 гг. в полках было сформировано по одной гренадерской роте, а к 1711 г. было создано пять особых пехотных гренадерских полков.

Армейские гренадеры, в отличие от гвардейских, носили высокие остроконечные суконные шапки с околышем и кистью на вершине налобника. Офицерские гренадерские шапки шились из бархата, а кисть была золотая или серебряная.

Амуниция и оружие фузилеров и гренадер полевых полков в целом соответствовали вооружению Лейб-гвардии, отличаясь лишь более скромной отделкой, Например, на патронной суме, лядунке и гренадной суме не было никаких украшений. При этом в первой половине XVIII в. сохранялось многообразие образцов фузейных ружей, изготовленных в России, закупленных в Голландии или доставшихся в качестве военных трофеев во время войны со Швецией. Еще более пестрым было оружие офицеров. Шпаги могли быть с серебряными или золотыми эфесами, в ряде случаев кисти протазанов изготовлялись просто из цветного шелка. Офицерские знаки также могли быть произвольной формы. Единообразие с гвардией сохранялось только в темляках шпаг и офицерских шарфах

Гарнизонные войска, сформированные к 1711 г. в количестве 43 полков из состава стрелецких, солдатских и рейтарских полков старого образца, делились на три разряда: первый составляли гарнизоны - Московской, Смоленской, Архангелогородской, Казанской и Сибирской губерний; второй - Санкт-Петербургской, а третий - Азовской и Киевской губерний. Обмундирование и вооружение гарнизонных полков ничем не отличалось от армейского.

Одновременно с формированием пехотных в 1700 г. были созданы два драгунских полка. Позднее, к 1711 г, их число в армии Петра Великого было доведено до тридцати трех.

Обмундирование рядовых драгунских полков ничем существенным не отличалось от обмундирования фузилеров полевой пехота; только в конном строю им были положены ботфорты - тупоносые смазные сапоги с раструбами, клапанами и железными шпорами.

Урядники (унтер-офицеры) драгунских полков по форме ничем не отличались от рядовых драгун.

Офицеры драгунских

полков были одеты так же, как и офицеры пехоты. В конном строю им полагались

сапоги с раструбами и медными шпорами.

Офицеры драгунских

полков были одеты так же, как и офицеры пехоты. В конном строю им полагались

сапоги с раструбами и медными шпорами.

Вооружение и амуницию драгун составляли: фузея с погонным ремнем, шпага пехотного образца или палаш, отличавшийся длинным (96 см), широким и тяжелым клинком, и пистолет, В конном строю фузею носили на пантальере - лосиной перевязи с медным крюком, закрепляя конец ствола в бушмат - кожаную трубку, прикрепленную к передней правой части седла.

Пистолет носился в кожаной кобуре - ольстре - с левой стороны седла.

Вооружение офицеров заключалось в шпаге пехотного образца с темляком и двух, пистолетах, находившихся в ольстрах по обеим сторонам седла, покрытых суконными или бархатными чушками.

В период с 1708 по 1711 гг. были созданы три Драгунских Гренадерских полка. В них все чины носили гренадерские шапки такого же образца, как гренадеры в пехоте. К амуниции их была добавлена гренадная сума по образцу пехотной.

Кавалергарды

По случаю коронационных торжеств императрицы Екатерины I в 1724 г. из 75 отборных обер-офицеров армейских полков учреждается конная рота кавалергардов («драбантов» - т.е. телохранителей). Сам Петр I получает звание капитана кавалергардов.

Обмундирование строевых чинов было следующим.

Кафтан из зеленого сукна, с зеленым отложным воротником, красными суконными обшлагами и вызолоченными пуговицами. По воротнику, обшлагам, борту, карманным клапанам и вдоль спинного разреза нашивался широкий золотой галун, камзольные петли обшивались узким золотым галуном. Камзол и штаны были красные, суконные и также обшивались золотым галуном.

На кафтан надевался супервест из красного сукна, на груди которого серебром была вышита Андреевская звезда, а на спине - золотом и черным шелком - двуглавый орел. По краю супервест имел золотое шитье. Шляпы кавалергардов обшивались широким, зубчатым галуном, а с левой стороны прикреплялся бант из белых шелковых лент и золотая пуговица. По краю полей шел плюмаж из белых и красных перьев. Галстук - белый, перчатки полагались лосиной кожи, с золотым галуном по краю раструба. Ботфорты - с вызолоченными шпорами.

Мундиры литаврщика и трубача обшивались золотым галуном по

всем швам.

Мундиры литаврщика и трубача обшивались золотым галуном по

всем швам.

Оружие и амуниция кавалергардов: палаш с вызолоченным эфесом и серебряным грифом, ножны - из белой кожи, темляк - золотой. Кавалергардский карабин был с вызолоченным прибором и золотым галуном на погонном ремне. Портупея, карабинная и лядуночная перевязи, а также лядунка, обшивались красным бархатом и по краям - золотым галуном. Пряжка портупеи была вызолочена, а крышку лядунки, чепрак и чушки украшал золотой вензель Петра I. После смерти императора эти вензеля были изменены на вензель Екатерины I

Лейб-Регимент

Рядовым чинам Лейб-Регимента было присвоено обмундирование драгунского полевого полка. Однако в царствование Екатерины I, с 1727 г, все строевые чины Лейб-Регимента, сохраняя синий цвет кафтанов, получили воротник; обшлага и камзол красного сукна. Рядовым и урядникам полагается золотой галун на воротнике, обшлагах и по краю шляпных полей (см. рис. 4). Мундир музыкантов обшивался галуном по всем швам.

У штаб- и обер-офицеров - на воротнике, обшлагах, шляпе, по борту кафтана и камзола - зубчатый золотой галун (см. рис 3).

Вся остальная амуниция и оружие Лейб-Регимента ничем не отличались от гвардейских.

Эти незначительные изменения в обмундировании были практически единственными за время царствования императрицы Екатерины I (1725-1727).

Гораздо более масштабным нововведением стало распределение всех полков по «непременным» квартирам. Как следствие, в феврале 1727 г. произошло переименование штатных армейских и гарнизонных полков по провинциям, в которых они были расквартированы. Так, например, Бутырский пехотный полк стал 1-м Московским, Лефортовский - 2-м Московским, Архангелогородский драгунский - Смоленским, Генерал-губернаторский полк Санкт-Петербургского гарнизона - Пошехонским и тд, Свои прежние наименования сохранили только Лейб-гвардия, Лейб-Регимент и полки украинской ландмилиции.

Артиллерийский полк

В конце 1727 г. на российский престол взошел император Петр II. Практически сразу он отказался от реформ Екатерины I и вернул, за редким исключением, названия полков, существовавшие до февраля 1727 г.

По примеру прусской армии, Петр II вводит в войсках пудру, косы, рукавные манжеты и штиблеты на пуговицах. Впервые эти изменения коснулась артиллерийского полка.

В 1729 г фузилеры артиллерийского полка сохранили красный цвет кафтана, камзола и штанов. Воротник, обшлага и подбой кафтана - синие. Вместо чулок - штиблеты из белого с синими полосками полотна, подвязанные под коленом черным ремнем. Галстук - черный.

Форма шляпы изменилась - поля, обшитые белым шерстяным галуном, были приподняты, углы - закругленные. Все строевые чины артиллерийского полка волосы пудрили, собирая на висках в букли, а сзади - в косу, доходившую почти до пояса. Коса оплеталась черной кожей или лентой, которая завязывалась бантом на уровне воротника. В строю, через правое плечо, носили шарф из синей материи.

У капралов и сержантов на воротнике, обшлагах и шляпах нашивался узкий золотой галун, Унтер- офицерам предписывалось носить трости, которые в строю кожаным темляком прицеплялись за одну из верхних пуговиц кафтана.

Рядовые и унтер-офицеры заворачивали полы кафтана подбоем наверх и пристегивали их друг к другу небольшими крючками.

Вооружение и амуницию рядовых составляли фузея со штыком, шпага и патронная лядунка спереди на поясе.

Офицеры носили кафтан, камзол и штаны из красного сукна. Обшлага на кафтане были сделаны более широкими, чем прежде. Штиблеты и галстук - белые, перчатки - с крагами. Шляпа была такого же фасона, как у рядовых, но по краю полей нашивался золотой галун (см. рис. 5).

В строю через правое плечо офицеры носили шарф с серебряными кистями - у обер-офицеров из трех полос - белой, зеленой и красной, у штаб- офицеров вместо белой - серебряная полоса.

История гвардейского мундира вообще - обширная тема, коснуться которой автору хотелось лишь в самых общих чертах, настолько, насколько это относится к основной теме нашего повествования. Форма полков русской Императорской Гвардии претерпевала эволюцию, как и всякая военная форма Российской империи на протяжении всей истории ее существования. На «моду» гвардейского платья от ее начала неизменное влияние оказывали пристрастия российских самодержцев, формируемые иностранным воинским костюмом, если и не полностью, то во многих своих деталях заимствованных из европейских армий. Начало этой тенденции было положено Императором Петром 1, обрядившим свою Гвардию в иноземные мундиры, скроенные по канонам «немецкого платья», как следствие Высочайшего указа о переходе всех подданных с 4 января 1700 года к ношению «европейской одежды». Первое награждение офицеров Преображенского и Семеновского полков за мужество при Нарвском сражении в виде изображения двух скрещенных пальмовых ветвей, нанесенных на офицерские «шейные знаки», было напрямую заимствовано из шведской символики, служившей отличительным знаком штаб-офицеров армии короля Карла XII.

Неизв худ Портрет майора С.Л. Бухвостова. Первая четверть XVIII в.

С течением времени Петр, уделявший достаточно времени обмундированию российской армии, внедрял элементы французской и немецкой формы, а спустя пять лет после указа о «европеиской одежде» вся российская армия была обмундирована под стать армиям Европы. Гардероб гвардейцев составили треуголки, епанчи, двубортные кафтаны с широкими отворотами и обшлагами, штаны до колен (в летнее время), шитые или вязаные чулки и башмаки с пряжками. В 1712 году гренадеры Преображенского и Семеновского полков получили новые головные уборы, заказанные для них у шляпников Великобритании. Одной из примечательностей новых шляп стали султаны, состоявшие из трех перьев страуса, вставленные позади головного убора в специальную металлическую трубку. Новшество, завезенное с Британских островов, сохранялось в головном уборе российского гвардейца еще долгих 84 года.

С 1700 года Гвардия не получила строго регламентированной униформы; приличествующим для гвардейцев полагалось лишь соблюдение «полковых» цветов. В части украшения парадного мундира строгих ограничении не существовало, и состоятельные офицеры Гвардии порой соревновались между собой в количестве золотого шитья и искусно вышитого позумента, за которым едва угадывались фрагменты сукна, на которое наносился причудливыи орнамент, и блестящая галунная отделка, призванная подчеркнуть торжественную парадность платья.

Д. Н. Кардовский. Гренадер лейб-гвардии Преображенского полка 1705-1720 Около 1909 г.