Почему была проиграна ливонская война. Шпаргалка: Причины, этапы и последствия Ливонской войны

ливонская война

1. В13.Ливонская война

1558-1583После покорения Казани Россия обратила свои взоры к Балтике и выдвинула планы взятия Ливонии. две главные причины Ливонской войны: право свободно торговать на Балтике, а для противников решался вопрос о недопущении России в число европейских государств. Орден и немецкое купечество препятствовали росту русской торговли. Поэтому для России главной целью Ливонской войны стало завоевание выхода к Балтийскому морю. Борьба за господство на море шла между Литвой и Польшей, Швецией, Данией и Россией.Поводом для начала войны послужила неуплата Ливонским орденом дани, которую Юрьевское (или Дерптское) епископство обязалось платить по мирному договору 1554 года.В 1558 году русские войска вторглись в Ливонию.На первом этапе войны (1558-1561) были взяты несколько городов и замков, в том числе такие значимые, как Нарва, Дерпт, Юрьев.Вместо того чтобы продолжать успешно начатое наступление, Московское правительство предоставило Ордену перемирие и одновременно снарядило экспедицию против Крыма. Воспользовавшись передышкой, ливонские рыцари собрали военные силы и за месяц до окончания срока перемирия нанесли поражение русским войскам.Россия не добилась результатов в войне против Крымского ханства и упустила благоприятные возможности для победы в Ливонии. В 1561 году магистр Кетлер подписал договор, по которому Орден перешел под протекторат Литвы и Польши.Москва заключила мир с Крымом и сосредоточила все силы в Ливонию. Но теперь вместо одного слабого ордена приходилось иметь дело с несколькими сильными претендентами на его наследство. Если на первых порах удалось отклонить войну со Швецией и Данией, то борьба с главным наследником Ливонского ордена, т.е. с Польско-литовским королем, оказалась неизбежной.Второй этап войны (1562-1578) для России прошел с переменным успехом.Высшим достижением России в Ливонской войне было овладение Полоцком в феврале 1563 года, после чего последовали военные неудачи и бесплодные переговоры. Крымский хан отказался от союза с Москвой.В 1566 году в Москву приехали литовские послы с предложением перемирия и с тем, чтобы за Москвой оставались Полоцк и часть Ливонии. Иван Грозный требовал всей Ливонии. Такие требования были отклонены, и литовский король Сигизмунд Август возобновил войну с Россией.В 1568 году Швеция расторгла заключенный ранее союз с Россией. Англия отказалась подписывать разработанный русскими дипломатами союзный договор. В 1569 году Польша и Литва объединились в единое государство – Речь Посполитую. России пришлось продолжать Ливонскую войну без союзников в самых неблагоприятных условиях.Однако и Речь Посполитая, и Россия одинаково нуждались в мире, поэтому обе страны заключили в 1570 году трехлетнее перемирие.В это время Россия вела военные действия со шведами, прибегнув к помощи Дании. Иван Грозный решил из завоеванных земель создать вассальное Ливонское королевство, на трон которого было обещано посадить датского принца Магнуса, женатого на царской племяннице. Он пробовал изгнать шведов из Ревеля (Эстония) в начале 1577 года, но осада была неудачной. Затем Швеция заключила мир с Данией.После смерти Сигизмунда Августа в 1572 году в Речи Посполитой начался период бескоролевья. В борьбе претендентов за престол победу одержал трансильванский князь Стефан Баторий в 1576 году. Он создал антирусский союз и собрал значительную армию.Третий этап Ливонской войны (1679-1583) начался с вторжения польского короля Стефана Батория в Россию. Одновременно России пришлось вести борьбу и со Швецией. Впервые за все время Ливонской войны противники России фактически объединили свои военные усилия.В августе 1579 года армия Батория завоевала Полоцк, а через год Великие Луки и другие города. В попытке взять Псков Баторий потерпел самую крупную неудачу в войне с Россией. Тем временем военные действия продолжались в Ливонии и Эстонии, где шведы отняли у русских города Падис, Везенберг, а также Кексгольм в Карелии, а 9 сентября 1581 года Швеция овладела Нарвой, затем пали Ивангород, Ям, Копорье.С утратой Нарвы продолжение борьбы за Ливонию утратило смысл для Грозного.Сознавая невозможность ведения войны сразу с двумя противниками, царь начал переговоры с Баторием о перемирии, чтобы сосредоточить все силы на отвоевание Нарвы. Но планы наступления на Нарву так и остались неосуществленными.Итогом Ливонской войны стало заключение двух договоров, невыгодных для России.

Сельскохозяйственное сырье из земель бенедиктинского монастыря в Цисмаре возле Грёмица было отправлено из морского порта Грёмиц через Нойштадт в Гольштейне в Любек или за границу в Швецию. Война, которая вошла в историю как «Северная семилетняя война», явилась результатом реализации нового внешнеполитического стиля Швеции по отношению к Ганзейскому союзу и Голландии. Заявленная цель молодого шведского короля была независимость от Ганзейского союза и расширение его полномочий в бывших районах Ганзейского союза.

В ответ на отрицательное отношение Любека, шведские адмиралы Якоб Багге и Йорнс Бонде создали цепочку оффшорных судов в Шведском заливе, которая поднимала различные торговые суда. После коротких проверок голландским, датским и английским судам было разрешено продолжить свое путешествие в Нарву, Россия.

История Ливонской войны (1558—1583), несмотря на большое внимание к этой войне, остаётся в числе важнейших проблем отечественной истории. Во-многом это связано с вниманием к фигуре Ивана Грозного. Учитывая тот факт, что ряд исследователей относится к личности государя Ивана Васильевича резко отрицательно, это отношение переносится и на его внешнюю политику. Ливонскую войну называют авантюрой, ненужной Русскому государству, которая только подорвала силы Руси и стала одной из предпосылок Смутного времени в начале 17 столетия.

Суда Любека были арестованы и все чаще изъяты, несмотря на официальные протесты. Важными стратегическими островами и портами были непримиримые проблемы между Данией и Швецией. Любек также проводил кампанию, но безуспешно, в различных ганзейских городах для альянса против Швеции. Росток объявил себя единственным городом, желающим поддержать Любека в поставках продуктов питания. В свою очередь Росток ожидал ходатайства о репатриации конфискованных товаров и судов в датский суд. Штральзунд рассказал Любеку о его нейтралитете и тайно привел переговоры о союзе со Швецией к положительному выводу.

Некоторые исследователи вполне справедливо считают, что наиболее перспективным направлением экспансии Русского государства в этом период было южное. Так, ещё Н. И. Костомаров отмечал, что «Время показало всё неблагоразумие поведения царя Ивана Васильевича по отношению к Крыму». Москва не воспользовалась моментом крайнего ослабления Бахчисарая, дав ему оправиться и не раздавив противника, после покорения Казани и Астрахани. Г. В. Вернадский подчеркивал, что война с крымскими татарами была «подлинно национальной задачей» и, несмотря на сложность покорения Крыма, по сравнению с Казанским и Астраханским ханствами, она была вполне выполнимой. Помешала реализации этой задачи Ливонская война, кампания, которая в начале считалась легкой задачей, с целью разгрома потерявшего свою военную мощь Ливонского ордена. «Реальная дилемма, с которой столкнулся царь Иван IV, - писал Георгий Вернадский, - состояла не в выборе между войной только с Крымом и походом на Ливонию, а выборе между войной только с Крымом и войной на два фронта как с Крымом, так и с Ливонией. Иван IV избрал последнее. Результаты оказались ужасающими». Историк высказал предположение, что первоначально направленная в Ливонию русская армия предназначалась для борьбы с Крымским ханством. Именно поэтому, во главе неё стояли служилые татарские «царевичи» - Шах-Али, Кайбула и Тохтамыш (московский претендент на крымский престол), войска были укомплектованы в значительной мере из касимовских и казанских татар. Лишь в последний момент армию повернули на северо-запад.

Швеция получила право на использование по дороге, которая существует сегодня, которая сегодня частично проходит параллельно с федеральной трассой. Интересно, что она по-прежнему действует сегодня. Кроме того, переменные претензии были заключены в Швецию, состоящие из военных расходов, компенсационных выплат, выплат затонувших и конфискованных тоннелей и кораблей Люблянда, а также старых кредитов от торговцев из Любека в Швецию.

Важным показателем слабой польской позиции в Европе были тревожные отношения с Россией, которые все еще находились на экспансионистском курсе. Морская битва, вошедшая в историю военно-морской войны, свидетельствует о запутанной ситуации того времени, а также о хладнокровном поведении морских держав и их адмиралов, которые не интересовались мирным разъяснением. Шведский адмирал Багге принял это как возможность атаковать слаборазвитую повязку и на борту кораблей. Позднее атака была узаконена Швецией по надуманным основаниям, что было бы сделано не три, а четыре выстрела из пушек.

Вполне возможно, что московское правительство было уверено в кратковременности кампании против Ливонии. Добившись больших внешнеполитических успехов - покорив Казань и Астрахань, русское правительство решило подчинить себе Ливонский орден и твердо встать на берегах Балтийского моря. Ливонский орден будучи союзником Свидригайло Ольгердовича 1 сентября 1435 года потерпел страшное поражение в битве при Вилькомире (магистр Керскорф, ландмаршал и большинство ливонских рыцарей погибли), после этого было подписано соглашение о создании Ливонской конфедерации. 4 декабря 1435 года в Конфедерацию вошли архиепископ рижский, епископы курляндский, дерптский, эзель-викский и ревельский, а также Ливонский орден, его вассалы и города Рига, Ревель и Дерпт. Это рыхлое государственное образование оказалось под сильным влиянием соседей, в том числе Русского государства.

Полностью удивленные экипажи трех датских кораблей ожидали повторения вершин в качестве признака признания датского морского суверенитета. Корабли были захвачены, как уже упоминалось, и 600-сильный экипаж был захвачен. Остальные корабли, которые все еще находились перед дорогой, могли сбежать, спасаясь от разрушения, - в последующих сообщениях говорится о 4-8 кораблях. Однако за меньшее время Дания обнаружила, что она не может даже выполнить свои амбициозные цели с существующими силами флота. Польша присоединилась к прибыльной войне капитанов в условиях прекращения российской торговли.

Момент, выбранный для начала военных действий против Ливонии, казался вполне удачным. Последовательные и старые враги Руси, которые противились усилению её позиций на берегах Балтики, не могли оказать Ливонской конфедерации экстренную военную помощь. Шведское королевство, потерпело поражение в войне с Русским государством - русско-шведская война 1554—1557 гг. Эта война выявила несомненное превосходство русской армии, хоть и не привела к большим результатам. Король Густав I, после неудачной попытки захватить крепость Орешек, поражения у Кивинебба и осады русскими войсками Выборга, поспешил заключить перемирие. 25 марта 1557 года было подписано Второе Новгородское перемирие сроком на сорок лет, подтвердившее территориальный статус-кво и традицию дипломатических сношений через новгородского наместника. Швеция нуждалась в мирной передышке.

Сообщается, что Олан был сильно опустошен и разграблен. Срам сразу же установил курс для Готланда и только через один день имел вражеский контакт к северу от Готланда. Боевое морское сражение быстро превратилось в полномасштабное военно-морское сражение, в котором шведскому флоту пришлось перенести самые тяжелые потери и избежать бегства только через удачные обстоятельства. Закрытая тактическая атака под командованием адмирала Скрама полностью сломалась и привела к обычным боевым операциям корабля против корабля.

Тот факт, что датский флагман был серьезно поврежден боевыми действиями, не позволил перенастроить шведский флот, бежавший на архипелаг. Неспособность закрытой тактической атаки привели в последующие годы привели к полемике между Данией и Любеке, новые кадровые решения в оккупации Адмиралтейства переехал и должны достичь невообразимых историческое значение.

Правительства Литвы и Польши рассчитывали на то, что ливонские рыцари сами смогут дать отпор русским. Кроме того, процесс слияния Литвы и Польши в единое государство, ещё не был завершен, что ослабляло их. Вмешательство в войну Ливонии и России, давало все выгоды Швеции, сопернику Польши в регионе. Бахчисарай, устрашенный предыдущими победами Москвы, не собирался начинать крупномасштабную войну, занял выжидательную позицию, ограничиваясь обычными небольшими набегами.

Город находится между северо-западными предгорьями Гарца с Раммельсбергом и крайним южным концом хребта Зальцгиттер. На западе Гослар ограничен Штейнбергом и на востоке границей до Саксонии-Ангальт. На северо-востоке от города находится Харли Форест. Через городскую площадь течет Окер и их притоки Госе или.

Ближайшие окрестности. Начиная с римских времен, Гарц был крупным горным районом. Именно по этой причине были построены поселения, где руда перерабатывалась в металлы и была усовершенствована. Археологические находки из Англии показывают, что многие англосаксонские погребальные объекты были сделаны из металла из руды Гарца, как меч, найденный в Лондоне. Самые ранние доказательства добычи и плавки румыльской рамы были сделаны благодаря археологическим раскопкам в усадьбе Дюны на.

Однако, решительный успех русских войск в войне с Ливонией, вызвал сплочение врагов Москвы. На смену дрогнувшим войскам Ордена двинулись войска Швеции и Литвы, а затем и Польши. Война вышла на уровень, когда русскому государству стала противостоять мощная коалиция. В то же время надо помнить, что полной информацией обладаем только мы. Московское правительство, начиная войну, думало, что всё завершится в короткий срок, ливонцы устрашённые мощью русской армии, пойдут на переговоры. Об этом говорили и все прежние конфликты с Ливонией. Считалось, что повода для войны с коалицией сильных европейских государств нет. Схожие локальные конфликты, пограничного значения, шли в Европе десятками.

Вероятно, из нескольких, изначально названных с названием поля «Гослар» Ауеталь из реки Гарц «Госе», расположенным на северном краю поселений Гарц, место из века медленно входит в свет из письменных источников. Монтанарбайтер поселился в горной деревне вокруг Св. Отто Гослар, отмеченный серебром Отто Адельхейда, свидетельствует о совершенствовании технологии добычи полезных ископаемых. В начале 20-го века, помимо производства меди, серебро также было добыто из руды в Госларе. Раннее начало и технологически более требовательная металлургическая промышленность нуждались в квалифицированных рабочих.

Повод к войне

Поводом к войне с Ливонией стал факт неуплаты ливонцами старинной «юрьевской дани» - денежной компенсации осевших в Прибалтике немцев за право селиться на землях, расположенных вдоль реки Западная Двина и принадлежавших полоцким князьям. Позднее эти выплаты превратились в весьма значительную дань за захваченный немецкими рыцарями русский город Юрьев (Дерпт). Ливония признала справедливость этой компенсации в соглашениях 1474, 1509 и 1550 гг.

Предположительно, такие эксперты, которые были названы коренными саксами как «франки», пришли в Гослар и поселились на так называемом «Франкенберге». Пфальц, вероятно, все еще был на Георгенберге. Пфальцский Гослар постепенно вытеснил Пфальц Верла, который был оставлен иностранными императорами из-за его важности для саксонской знати. Среди соляриев кульминация развития Гослара в одном из центров империи.

Конрад также подтверждает права сторонних торговцев Гослара. В целом у Конрада шесть гостя в Госларе. Петра Венгрии и посольства Ярослава из Киева. В последующие годы он использовал много епископов и герцогов из Гослара. Иуда освятил архиепископ Кельнский Герман, который затем превратился в важный учебный центр рейхспископатов. В то же время Пфальц был расширен представительным залом Аулы Регис. Эта встреча в последний раз свидетельствовала о единстве между императором и папой в смысле цивилизации.

В 1554 году на переговорах в Москве представители Ордена - Иоганн Бокгорст, Отто фон Гротхузен, и епископа Дерпта - Вальдемар Врангель, Дидерик Ковер, согласились с доводами русской стороны. Россию представляли Алексей Адашев и Иван Висковатый. Ливония обязалась платить русскому государю дань с недоимками за три года по три марке «с каждой головы». Однако собрать столько значительную сумму - 60 тыс. марок ливонцы не успели (вернее особо и не спешили). Невыполненными оказались и другие требования русского правительства - восстановления в Риге, Ревеле и Дерпте русских кварталов («концов») и православных церквей в них, обеспечение торговли для русских «гостей» и отказ от союзнических отношений со Швецией и Литвой. Ливонцы прямо нарушили один из пунктов соглашения с Москвой, заключив в сентябре 1554 года союз с Великим княжеством Литовским, который был направлен против Руси. Узнав об этом, русское правительство направило магистру Иоганну Вильгельму фон Фюрстенбергу грамоту с объявлением войны. В 1557 году в городе Посволь было заключено соглашение между Ливонской конфедерацией и Польским королевство, установившее вассальную зависимость Ордена от Польши.

Гослар провел в последовавшей суматохе контрагенту. Гослар и Раммельсберг оставались игровым мячем в конфликте двоюродных братьев до остракизма льва. С выходом императоров из северной части империи начался бум независимости города. Продавцы, которые консультировались с министерской иглой, становились все более уверенными в себе. В центре внимания было приобретение горы и Вогтейрехте.

Несмотря на то, что торговля медью была сохранена, доходы сократились. Эта слабость майнинга использовала Уоргильду, чтобы увеличить свою политическую власть в совете. Однако Гослар использовал Ганзейскую лигу больше как политический инструмент, чтобы удерживать свои собственные против своих соседей, чем получать прибыль от междугородной торговли. В частности, сохранение внутреннего порядка и конституции совета было предметом озабоченности Гослара Хансеполитика. Когда Гослар больше не был в достаточной степени защищен, он отказался от региональных союзов.

Однако сразу полномасштабные боевые действия не начались. Иван Васильевич ещё надеялся добиться своих целей дипломатическим путём. Вплоть до июня 1558 года в Москве велись переговоры. Тем не менее, нарушения со стороны ливонцев договорённостей 1554 года, дали русскому правительству повод для усиления давления на Орден. Было решено провести военную акцию, с целью устрашения ливонцев, чтобы сделать их более сговорчивыми. Главной целью первого похода русской армии, который состоялся зимой 1558 года, было стремление добиться добровольного отказа ливонцами от Нарвы (Ругодива). Для этого на границы с Ливонской конфедерацией была переброшена уже отмобилизованная, готовая к войне с Крымским ханством, конная армия.

Особенно важным для Гослара была торговля медом и серебром, но с начала века также был экспорт пива. Особенно важна торговля с городами региона, Саксонии, Тюрингии и Кельне, почему ганзейская торговля для Гослара никогда не имела наивысшего приоритета. Гослар теперь был свободным имперским городом. Совет и гильдии также согласились в сравнении с составом Совета от Кауфманнса, Мюнцера, Крамера, пекарей, сапожников и гильдии костей. Кроме того, Монтанен и Сильванен, а вместе с ними и горная деревня были привязаны к городу.

Учреждения, такие как шесть человек из Сильванен и Монтанен, постепенно входили в совет. Закон Гослара продолжал излучать за пределами города и был принят другими городами. Однако еврейские погромы или другие беспорядки не оправдались. Гослар испытал большой бум благодаря доходам от мин и хижин.

Начало войны. Война с Ливонской конфедерацией

Первый поход. Зимняя кампания 1558 года. В январе 1558 года московские конные полки во главе с касимовским «царем» Шах-Али и князем Михаилом Глинским вторглись в Ливонию и довольно легко прошли восточные области. Во время зимней кампании 40-тыс. русско-татарская армия дошла до побережья Балтийского моря, разорив окрестности многих ливонских городов и замков. Задача по овладению ливонскими укреплениями не ставилась. Этот рейд был откровенной демонстрацией мощи Русского государства, призванной оказать психологическое воздействие на орденские власти. Русские полководцы во время этого похода дважды, по указанию государя Ивана Васильевича, присылали ливонскому магистру грамоты о присылке послов для возобновления переговорного процесса. Москва не хотела вести серьёзной войны на северо-западе, ей было достаточно выполнения уже достигнутых договоренностей.

В 19-ом столетии Гослар был одним из немногих городов, которые могли бы обеспечить все дома с водопроводным соединением через систему деревянных труб, чтобы кухни могли иметь проточную воду и не должны были забирать ее в колодец. В результате необузданного Раубриттера и Федвезенса в то же время ушли от князей Брансуиков всегда новые опасности. Гослар принимал участие в защитных лигах и помогал городам, охваченным гражданскими беспорядками или разбойниками. Саксонский городской союз оказался особенно значительным.

Реформация и конфликт с герцогом Генрихом

Кроме того, город пытался взять на себя договоры соседних князей в обязательстве. Из горных, хижинных и лесных коттеджей процветало процветание, что нашло отражение и в тяжелой строительной деятельности в центре города. Питер и Зум Хейлиген Граб и церковь Св. Иоанна в горной деревне.

Ливонские власти, устрашенные вторжением, ускорили сбор дани, договорились о временном приостановлении военных действий. В Москву были направлены дипломаты и в ходе тяжелых переговоров, была достигнута договоренность о передаче России Нарвы.

Второй поход. Но установленное перемирие продолжалось недолго. Ливонские сторонники войны с Россией нарушили мир. В марте 1558 года нарвский фогт Эрнст фон Шнелленберг приказал обстрелять русскую крепость Ивангород, это спровоцировало новое вторжение русских войск в Ливонию. На этот раз удар был более мощным и русские войска захватывали крепости и замки. Русская армия была усилена силами воевод Алексея Басманова и Данила Адашева, артиллерией, в том числе тяжёлой, для разрушения укреплений.

Конфликт с герцогом пришел в голову, когда герцог проигнорировал указания и попытки посредничества императора и рейха и применил насилие против граждан Гослара. Лидеры Шмалькальдической лиги пропагандировали победу Конфедерации над герцогом Брансуиком со своим Шмалькальдишским бундестерном, который был сформирован в Госларе. После первой бомбардировки были переговоры, в конце рихенбергского контракта с отказом от города на тене, суд, право первого отказа и большие части лесов.

От договора Рихенбергера до конца имперской непосредственности

Город Гослар постепенно вытеснялся в этом процессе как торговля горнодобывающей и металлургической отраслями. Пиво Гослара превратилось в еще один важный экономический элемент. Во время Тридцатилетней войны Гослар сначала пытался сохранить нейтралитет, но больше склонялся к имперской партии. Вместо этого совет и особенно мэр Хеннинг Крамер фон Клаусбрух поддерживали контакты с графом Тилли, Альбрехтом фон Валленштейном и судом в Вене, с одной стороны, чтобы защитить город от вреда, а с другой стороны для достижения пересмотра Рекенбергского договора.

За весну - лето 1558 года русские полки захватили 20 крепостей, включая добровольно капитулировавшие и вошедшие в подданство русского царя. В апреле 1558 года была осаждена Нарва. Довольно долго боевые действия у города ограничивались только артиллерийской перестрелкой. Всё изменилось 11 мая, в Нарве вспыхнул сильный пожар (возможно, вызванный огнём русской артиллерии), значительная часть ливонского гарнизона была направлена для борьбы с пожаром, в это время русские воины сломали ворота и захватили нижний город, много немцев было перебито. Ливонские орудия были направлены на верхний замок, начался артиллерийский обстрел. Осажденные, поняв, что их положение безнадежно, капитулировали на условии выхода из города. Трофеями русской армии стали 230 больших и малых пушек и множество пищалей. Оставшиеся жители города принесли присягу на верность русскому государю.

Нарва стала первой крупной ливонской крепостью, которую русские войска взяли в Ливонской войне. Овладев крепостью, Москва получила удобный морской порт, через которую стали возможными прямые торговые отношения со странами Западной Европы. Кроме того, в Нарве начались работы и по созданию русского флота — была построена верфь, в которой трудились мастера из Холмогор и Вологды. В гавани Нарвы впоследствии базировалась эскадра из 17 судов под командой немца, датского подданного Карстена Роде, принятого на русскую службу. Это был талантливый капитан с весьма интересной судьбой, подробнее в статье ВО: Первый Русский флот - пираты Грозного царя . Иван Васильевич прислал в город новгородского епископа с задачей освятить Нарву и начать сооружение православных храмов. Нарва оставалась русской до 1581 года (её захватила шведская армия).

Несколько недель держала оборону небольшая, но сильная крепость Нейгаузен. Несколько сот воинов и крестьян во главе с рыцарем фон Паденормом отражали натиск войска под началом воеводы Петра Шуйского. 30 июня 1558 года русская артиллерия завершила разрушение внешних укреплений, и немцы отступили в верхний замок. После этого люди отказались продолжать бессмысленное сопротивление и капитулировали. Шуйский, в знак их мужества, позволил уйти им с честью.

После захвата Нейгаузена, Шуйский осадил Дерпт. Его защищал 2 тыс. гарнизон из немецких наемников («заморских немцев») и местные жители под началом епископа Германа Вейланда. Для обстрела города русские войска соорудили высокий вал, подняв его до уровня стен, что позволило обстреливать весь Дерпт. Несколько дней шла сильная бомбардировка города, было разрушено несколько укреплений, многие дома. 15 июля царский воевода Шуйский предложил Вейланду капитулировать. Пока тот размышлял, бомбардировка продолжалась. В осаде Дерпта русские артиллеристы впервые применили зажигательные снаряды - «огнистые кули». Потеряв всякую надежду на помощь извне, горожане решили начать переговоры с русскими. Пётр Шуйский обещал не разрушать Дерпт до основания и сохранить горожанам прежнее управление. 18 июля 1558 г. город капитулировал.

В Дерпте, в одном из тайников русские ратники обнаружили 80 тыс. талеров, что превышало весь долг Ливонии перед Россией. В результате, жители Дерпта, из-за жадности некоторых горожан, потеряли больше, чем требовал у них русский государь. Найденных денег хватило бы не только на Юрьевскую дань, но и на наём войск для защиты Ливонии. Кроме того, победителями было захвачено 552 больших и малых пушек.

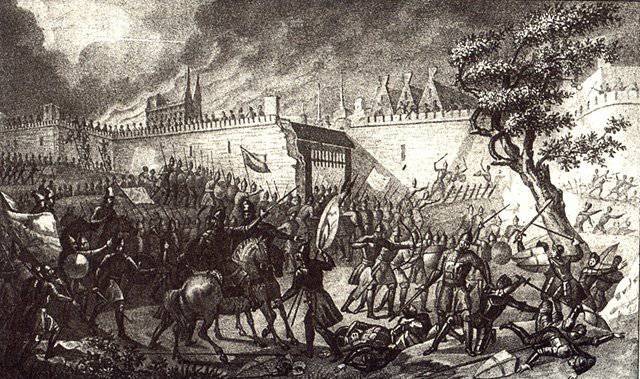

Взятие Нарвы Иваном Грозным. Б. А. Чориков, 1836.

Попытка ливонского контрнаступления. В ходе летнего похода 1558 года русские передовые отряды достигали Ревеля и Риги, разорив их окрестности. После столь успешной кампании русские войска ушли из Ливонии, оставив в захваченных городах и замках небольшие гарнизоны. Этим решил воспользоваться энергичный ливонский заместитель магистра, бывший комтур Феллина Готхард (Готтард) Кетлер. Заместитель магистра собрал 19-тыс. войско: 2 тыс. конницы, 7 тыс. кнехтов, 10 тыс. ополченцев.

Кетлер хотел отбить утраченные восточные земли, прежде всего в Дерптском епископстве. Ливонские войска подступили к крепости Ринген (Рынгола), которую защищал гарнизон всего из 40 «сынов боярских» и 50 стрельцов под руководством воеводы Русина-Игнатьева. Русские воины оказали героическое сопротивление, отбивая натиск вражеской армии в течение 5 недель (по другим данным - 6 недель). Они отразили два общих штурма.

Гарнизон Рингена попытался выручить посланный на помощь 2-тыс. отряд под началом воеводы Михаила Репнина. Русские воины смогли разбить передовую заставу ливонцев, было взято в плен 230 человек вместе с их командиром Иоганном Кетлером (брат командующего). Однако затем отряд Репнина был атакован основными силами ливонской армии и разбит. Эта неудача не поколебала мужества защитников крепости, они продолжали обороняться.

Немцы смогли захватить Рынголу только в ходе третьего штурма, который продолжался три дня, после того, как у защитников закончился порох. Тех воинов, которые не пали в ожесточенном бою, ливонцы добили. Кетрел потерял под Рингеном пятую часть войска - около 2 тыс. человек и потратил на осаду полтора месяца. После этого наступательный порыв ливонского войска угас. Ливонцы в конце октября 1558 года смогли только организовать набег на порубежные места Пскова. Ливонские отряды разорили Святоникольский монастырь под Себежем и посады городка Красного. Затем ливонское войско отступило к Риге и Вендену.

Зимняя кампания 1558-1559 гг. Ливонское наступление и разорение псковских мест вызвало большой гнев у русского государя. Были предприняты меры для ответного удара. Уже через два месяца войска под началом Семена Микулинского и Петра Морозова вошли в Ливонию. Они в течение месяца опустошали южную Ливонию.

17 января 1559 года произошло решающее сражение при городе Тирзене. Большой ливонский отряд под началом Фридриха Фелькерзама (Фелькензам) столкнулся с Передовым полком во главе с воеводой Василием Серебряным. В упорной схватке ливонцы были разбиты. Фелькерзам и 400 его воинов погибли, остальные попали в плен или бежали. Эта победа отдала в руки русской армии огромные территории. Русские войска беспрепятственно совершили рейд по землям Ливонской конфедерации, пройдя «по обе стороны Двины», захватив 11 городов и замков. Русские дошли до Риги, простояли здесь три дня. Затем вышли к границе с Пруссией и только в феврале с большой добычей и значительным полоном вернулись в русские пределы. Кроме того, на Дюнамюнском рейде был сожжен рижский флот.

Перемирие 1559 года

После столь успешного похода, русское правительство предоставило Ливонской конфедерации перемирие (третье по счёту) с марта по ноябрь 1559 года. Москва была уверена в том, что положение в новозавоеванных городах прочное и при посредничестве датчан пошло на перемирие. Кроме того, на Москву оказали сильное дипломатическое давление, обеспокоенные русскими успехами, Литва, Польша, Швеция и Дания. Так, литовские послы настоятельно требовали от царя Ивана IV прекратить войну в Ливонии, грозя, в противном случае, выступить на стороне Ливонской конфедерации. Вскоре с просьбу прекратить войну передали шведские и датские посланники. Русские успехи нарушали баланс сил в Европе, на Балтике, затрагивали политические и экономические интересы ряда держав. Польский король Сигизмунд II Август даже жаловался на русских английской королеве Елизавете I: «Московский государь ежедневно увеличивает своё могущество приобретением товаров, которые привозятся в Нарву, ибо сюда помимо прочего, привозится оружие, до сих пор ему не известное… приезжают военные специалисты, посредством которых, он приобретает средства побеждать всех…». Были сторонники перемирия и в Москве. Окольничий Алексей Адашев выражал интересы партии, которая настаивала на продолжение борьбы на юге, против Крым.

Продолжение следует…

- Рецепты варенья из кабачков с лимоном, с курагой и в ананасовом соке

- Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем

- Сырный суп с курицей и грибами Куриный суп с сыром и грибами

- Четверка монет таро значение

- Что такое договор найма служебного жилого помещения?

- Хлеб по технологии в духовке на дрожжах

- Требования к главному бухгалтеру Нормативное регулирование бухгалтерского учета

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter