Броня "Крылатой пехоты": Самоходное артиллерийское орудие «Нона-С

В период своего расцвета советские воздушно-десантные войска (последние два десятилетия существования СССР) представляли внушительную силу. Принятая тогда военная доктрина предусматривала использование ВДВ как средство упреждения действий противника в ходе стратегических наступательных операций. Шесть воздушно-десантных дивизий, более десяти отдельных воздушно-десантных бригад и полков, отдельные бригады и батальоны специального назначения могли навести «шорох» в любом уголке земного шара. Примером тому могут служить молниеносный захват Праги в 1968 г. силами 7-й и 98-й Гвардейских дивизий ВДВ и еще более быстрое овладение Кабулом 103-й Гвардейской воздушно-десантной дивизией в 1979 г.

Широкомасштабные боевые действия «крылатой пехоты» на территории противника - а именно так планировалось использовать ВДВ - требовали значительной огневой мощи. Обеспечить ее могла только артиллерия, действовавшая вместе с десантниками. Авиадесантные самоходные артиллерийские установки АСУ-57 и АСУ-85, находившиеся на вооружении десанта в 60-х гг., имели главной задачей борьбу с танками. Но десантирование относительно тяжелой АСУ-85 производилось только путем посадки транспортного самолета на взлетно-посадочную полосу, что ограничивало главное тактическое преимущество десанта - внезапность. Поэтому в середине 60-х гг. в СССР началось проектирование принципиально новой боевой машины десантных войск БМД-1. На ее основе решили разработать и самоходку, получившую название 2С2 «Фиалка». Но использование довольно мощного 122-мм артиллерийского орудия, заимствованного от САУ «Гвоздика», привело к тому, что шасси БМД-1 не выдерживало перегрузок при стрельбе. Кроме «Фиалки», также на базе БМД-1, для ВДВ был разработан и самоходный 120-мм казнозарядный миномет 2С8 «Ландыш». Но и он не был принят на вооружение.

К середине 70-х на волгоградском тракторном и курганском машиностроительных заводах, также для ВДВ, на конкурсной основе были созданы два легких танка («объект 934» и «объект 685»), основным оружием которых была длинноствольная 100-мм пушка. Однако по ряду причин они тоже не были приняты на вооружение. Задача создания мощного самоходного огневого средства для поддержки действий десантников продолжала оставаться весьма острой.

Примерно в то же время на вооружение ВДВ был принят и гусеничный десантный бронетранспортер БТР-Д. Его главным отличием от БМД-1, на основе которой он создавался, было отсутствие поворотной башни и удлиненное на один каток шасси, что позволило повысить грузоподъемность. В это же время под руководством доктора технических наук Авенира Новожилова конструкторами из ЦНИИ Точного машиностроения, что в подмосковном Климовске, совместно со специалистами знаменитой «Мотовилихи» в Перми, было создано принципиально новое 120-мм нарезное орудие 2А51 для непосредственной поддержки сухопутных войск. Это позволило разработать и в 1981 г. принять на вооружение ВДВ универсальную артиллерийскую систему, совмещающую в себе функции пушки, гаубицы и миномета. Самоходное артиллерийское орудие (САО) получило название 2С9 «НОНА-С». По одной из легенд, всегда возникающих при создании нового оружия, «НОНА» - не имя женщины, а аббревиатурное сокращение названия - «Новое Орудие Наземной Артиллерии».

Даже для сегодняшнего времени «НОНА-С» - уникальная артиллерийская система, сочетающая в себе свойства орудий различных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя. Возможности САО позволяют применять его не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в состав боекомплекта входят различные боеприпасы.

В первую очередь, это специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовыми нарезами на ведущем пояске; такими снарядами можно стрелять на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории. Эффективность осколочного действия таких снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов отечественных и зарубежных гаубиц.

Важной характеристикой орудия непосредственной поддержки войск на поле боя является его наименьшая дальность стрельбы: для снаряда она составляет 1,7 км, а для мины - 400 м. Поэтому в боекомплект самоходки могут входить обыкновенные 120-мм минометные мины - осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные. Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной - 7,1 км. Так как при действиях в тылу противника не всегда можно рассчитывать на своевременный подвоз боеприпасов, то в самоходном орудии предусмотрена возможность использования 120-мм осколочно-фугасных мин от минометов армий других стран. Это позволяет оказать поддержку своих войск с огневых позиций, находящихся в боевых порядках пехоты.

Кроме снарядов и мин, в боекомплект САО входят активно-реактивные снаряды. Они имеют специальный реактивный двигатель, который позволяет повысить дальность стрельбы до 13 км.

Последние разработки отечественных конструкторов позволили создать управляемые (самонаводящиеся и корректируемые на траектории) снаряды для артиллерии, которые наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя, атакуют ее в самое незащищенное место, сверху, и поражают танк с вероятностью 0,8-0,9. Такие снаряды под названием «Китолов-2» могут использоваться и в САО «НОНА». Дальность стрельбы «Китолова» - до 9 км.

Для борьбы с бронетехникой могут использоваться не только высокоточные боеприпасы, но и обычные кумулятивные снаряды. Относительно большая начальная скорость такого снаряда (560 м/с) обеспечивает ему высокую точность стрельбы по бронированным целям на дальности до 1000 м, а способность пробить более 600 мм стальной брони позволяет, при необходимости, бороться и с основными танками противника.

Поскольку заряжание такого оружия при больших углах возвышения, особенно характерных для стрельбы «по-минометному», довольно трудоемкое занятие, то его снабдили специальным пневматическим механизмом досылания. Сжатый воздух используется также и для продувки канала ствола после каждого выстрела, что значительно снижает загазованность боевого отделения.

Необходимость десантирования САО парашютным способом потребовала сделать самоходку легкой. Поэтому бронекорпус САО выполнен из алюминиевых сплавов, но тем не менее он защищает экипаж и оборудование от ружейно-пулеметного огня.

Мощный дизельный двигатель в 240 л. с. и гидропневматическая подвеска обеспечивают самоходному орудию большую подвижность - максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч, а на плаву до 9 км/ч. Управляемая подвеска обеспечивает не только плавность хода, но и дает возможность изменять величину дорожного просвета: при необходимости высоту самоходки можно уменьшить на 35 см.

Опыт боевого применения этой установки, в том числе и в Афганистане, показал ее высокую надежность:

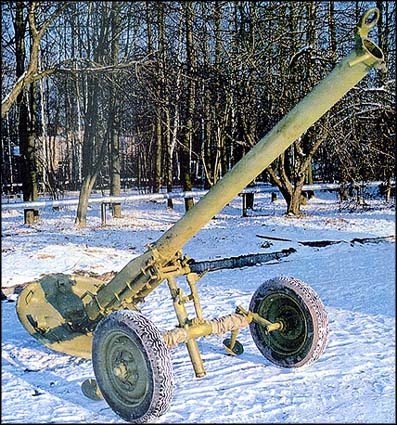

«НОНА-С» своим огнем не раз выручала наших десантников. Поднятый почти в зенит ствол позволял решать в горах такие задачи, с которыми не могли справиться гаубицы и пушки. Высокая эффективность боевого применения нового орудия доказала необходимость иметь его не только в воздушно-десантных, но и в сухопутных войсках. Поэтому специально для оснащения мотострелковых батальонов сухопутных войск было разработано и в 1986 г. принято на вооружение буксируемое орудие 2Б16 «НОНА-К».

![]()

Мощный дульный тормоз орудия поглощает до 30% энергии отката, что позволило сделать все орудие относительно легким, весом всего 1200 кг. В боевом положении колеса орудия вывешиваются, а само оно опирается на специальный поддон. На марше станины складываются и закрепляются под стволом, что делает орудие довольно компактным. Буксирует «НОНУ-К» автомобиль ГАЗ-66, но в случае необходимости можно использовать и УАЗ-469. На поле боя расчет орудия может перекатывать его вручную, для чего на концах станин имеются катки.

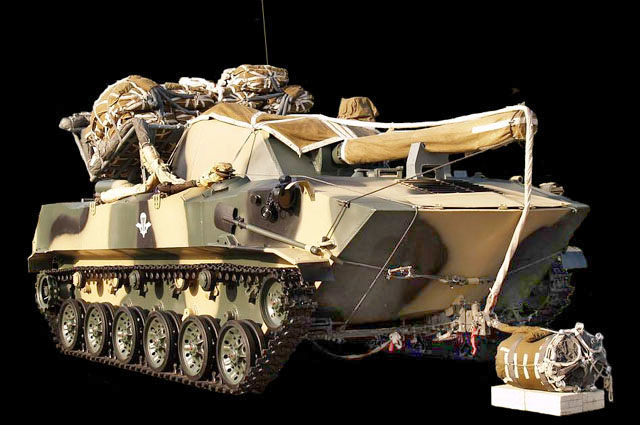

Кроме буксируемого варианта «НОНЫ», конструкторами в Перми под руководством Юрия Калачникова был создан и с 1990 г. начал поступать на вооружение еще один вариант этого орудия - 2С23 «НОНА-СВК».

САО 2С23 было создано на шасси колесного бронетранспортера БТР-80. Для этого штатная башня базовой машины была заменена новой с усовершенствованным орудием 2А60. Больший по объему корпус БТРа позволил увеличить и возимый боекомплект до 30 выстрелов. Кроме того, при стрельбе со стационарных огневых позиций, для подачи снарядов с грунта на правом борту машины крепится специальное приспособление.

В качестве дополнительного оружия на крыше башни установлен 7,62-мм пулемет ПКТ с дистанционным управлением от прицела командира машины. В САО также перевозится два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла», четыре автомата, пятнадцать ручных гранат и сигнальные ракеты. Снаружи на башне закреплены гранатометы для постановки дымовых завес.

Использование шасси бронетранспортера позволило повысить подвижность новой «НОНЫ». Так, максимальная скорость передвижения по шоссе возросла до 80 км/ч, а запас хода - до 600 км. Кроме того, колесное шасси обладает большей надежностью, особенно при переброске войск своим ходом на большие расстояния, что характерно для российских просторов. Размещение САО на шасси штатной боевой машины сухопутных войск облегчило обслуживание и ремонт, обучение личного состава, а также снизило эксплуатационные расходы. В конечном счете стоимость 2С23 оказалась в 1,5 раза меньше, чем 2С9.

К сегодняшнему дню создан и четвертый вариант «НОНЫ» - легкий полуавтоматический казнозарядный миномет «НОНА-М». Расчет может разобрать его на несколько частей и переносить на себе или на вьючных животных, что позволяет использовать «НОНУ-М» для огневой поддержки в горной и горно-лесистой местности, недоступной для движения колесных и гусеничных машин.

На сегодняшний день все «НОНЫ» по своей универсальности и гибкости тактического применения не имеют равных в мире. Используя разнообразные и единые для всех систем боеприпасы, они способны оказать действенную огневую поддержку наземным войскам. По оценкам специалистов, огневые возможности батареи САО «НОНА» более чем в 1,5 раза превышают возможности штатных минометных подразделений мотострелковых батальонов России.

Основные идеи, заложенные в САО «НОНА» Авениром Новожиловым, ныне успешно реализуются в новейших артиллерийских системах.

ТТХ САО 2С23 «НОНА-СВК»

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

На протяжении большей части своей истории Советский Союз обладал сильнейшими воздушно-десантными войсками в мире. Это была настоящая элита вооруженных сил, и руководство страны очень серьезно относилось к их комплектации и вооружению. ВДВ планировали использовать в качестве одного из основных инструментов превентивного удара по Западу. Десантники прекрасно показали себя во время подавления пражского восстания в 1968 году и в 1979 году в Афганистане.

ВДВ комплектовалось не только самым отборным человеческим материалом, но и имела на вооружении специальные виды боевой техники . Серьезные наступательные операции в тылу противника (именно так планировали использовать ВДВ в случае глобального конфликта с НАТО) требовали серьезной боевой мощи, которую, конечно же, не могли обеспечить БМД и стрелковое оружие. ВДВ были необходимы самоходные артиллерийские установки, которые можно было бы десантировать вместе с бойцами парашютным способом.

Работы над подобной артиллерийской системой начались в середине 60-х годов. В этот период десантники получили новые самолеты Ан-8 и Ан-12 , способные брать на борт более габаритные и тяжелый грузы.

Разработка самоходной установки для «крылатой пехоты» продолжалась более десяти лет, ее результатом стало появление САО 2С9 «Нона» - уникального самоходного артиллерийского орудия, до сих пор не имеющего аналогов в мире. Орудие 2С9 способно выполнять работу гаубицы, пушки и миномета.

САО 2С9 «Нона» и сегодня используется российскими вооруженными силами, также она стоит на вооружении еще нескольких армий мира . С момента начала серийного производства «Ноны» было выпущено 1432 единицы (в том числе и модификации 2С9-1) этого самоходного орудия. Сегодня 750 машин стоят на вооружении ВДВ РФ (500 – на консервации), 30 самоходок используется морской пехотой, еще некоторое количество САО находится на вооружении российских пограничных войск.

«Нона» принимала участие в нескольких вооруженных конфликтах и прекрасно показала себя. Машина пережила несколько модернизаций, последняя из которых была проведена в 2003 году. Несмотря на свой немалый возраст, «Нона» и сегодня не имеет аналогов в мире. Последние модификации этого самоходного орудия оснащаются современными системами управления огнем, спутниковой навигации и связи.

История создания

Согласно советской военной доктрине 50-60 годов именно воздушно-десантные войска должны были использоваться для наступления после нанесения ядерных ракетно-бомбовых ударов по противнику. Но ВДВ СССР того времени мало чем отличалось от воздушно-десантных дивизий и корпусов времен войны и нуждались в реорганизации.

Недостаточной была и огневая мощь десантников, они были вооружены САУ АСУ-57 и АСУ-85, основной задачей которых была борьба с танками противника. Кроме того, эти установки можно было десантировать только посадочным способом, что полностью исключало фактор внезапности.

Еще одной причиной начала разработки новой артиллерийской системы для десантников стало появление новых военно-транспортных самолетов с большей грузоподъемностью: Ан-8 и Ан-12. Поэтому в 1964 году начались исследования относительно характеристик новых видов боевой техники для воздушно-десантных войск. Среди них были и артиллерийские установки. Выяснилось, что максимальная масса боевой машины не должна превышать десяти тонн вместе со средствами десантирования. Кроме того, военные требовали, чтобы новая машина была маневренной и имела защиту от оружия массового поражения. Ничего похожего на вооружении советских сухопутных сил не было - САУ нужно было создавать с нуля.

В середине 60-х начались работы над 122-мм самоходной артиллерийской установкой «Фиалка» на базе БМД-1 и самоходным минометом «Ландыш». Также для ВДВ проектировали несколько легких танков, вооруженных 100-мм пушкой. Однако все вышеперечисленные проекты имели серьезные недостатки, поэтому они так и не были приняты на вооружение. Например, ходовая часть БМД-1 просто не выдерживала отдачу мощного 122-мм орудия.

Примерно в это же время на вооружение был принят десантный бронетранспортер БТР-Д. Его ходовая часть была на один каток длиннее, чем у БМД-1, что позволяло ему выдерживать более серьезные нагрузки. Именно БТР-Д стал основой для новой артиллерийской системы. Новую САУ решили вооружить уникальным 120-мм нарезным орудием, которое появилось в результате совместной работы конструкторов из ЦНИИ Точного машиностроения и специалистов Завода №172 («Мотовилихинские заводы»).

Новая САО получила название 2С9 «Нона-С». Первый опытный образец был создан в 1976 году, а в 1980 году начались войсковые испытания машины. Они были признаны успешными и в том же году САО 2С9 «Нона» была взята на вооружение.

Серийный выпуск самоходной установки был развернут на Мотовилихинских заводах и продолжался до 1989 года. Еще в 1979 году из опытных машин был сформирован первый дивизион. В 1985 году была проведена первая модернизация «Ноны», новая модификация получила название 2С9-1 «Свиристелка».

В 2003 году была проведена еще одна модернизация, новая самоходная установка получила индекс 2С9-1М. Она получила новую автоматическую СУО, систему спутниковой навигации, а также систему, позволяющую каждой «Ноне» вести полуавтоматический огонь в составе дивизиона.

Описание самоходного орудия

Самоходное орудие 2С9 «Нона» имеет корпус, сваренный из листов алюминиевой брони. В целом он напоминает конструкцию бронетранспортера БТР-Д и защищает экипажа от огня стрелкового оружия.

Переднюю часть машины занимает отделение управления, в центре которого расположено место механика-водителя, слева от него находится место командира САО. Для каждого из них предусмотрены люки в крыше корпуса.

В средней части «Ноны» находится боевое отделение, со 120-мм орудием 2А51, установленным в башне на крыше корпуса. Также в нем расположен боекомплект и места для наводчика и заряжающего. В горизонтальной плоскости орудие 2С9 может поворачиваться в диапазоне углов от −35 до +35 градусов.

В кормовой части «Ноны» находится силовое отделение.

120-мм нарезное орудие 2С9 является главной «изюминкой» этой артиллерийской установки. Оно может выполнять функции гаубицы, пушки и миномета. Длина ствола составляет 24,2 калибра, затвор копирного типа с пластическим обтюратором пороховых газов, который одновременно выполняет функции досылателя. Наличие досылателя значительно упрощает работу заряжающего, особенно во время выстрелов «по-минометному».

«Нона» может использоваться для решения различных задач. Орудие способно вести борьбу с танками и другой бронетехникой противника, уничтожать его оборонительные укрепления и живую силу. Подобная универсальность является следствием широкой номенклатуры боеприпасов, которую может использовать орудие 2С9.

САО «Нона» может вести огонь 120-мм снарядами и минометными минами. Основным видом боеприпаса для этой артиллерийской системы являются осколочно-фугасные снаряды 3ОФ49. Максимальная дальность стрельбы этими боеприпасами составляет 8,855 км. На снаряд может быть установлен обычный контактный взрыватель или радиовзрыватель. Также орудие может использовать активно-реактивные снаряды 3ОФ51. Такой снаряд имеет реактивный двигатель, что увеличивает дальность стрельбы до 12,8 км. На этот вид боеприпасов также могут быть установлены различные типы взрывателей.

Для орудия 2А51 разработаны корректируемые снаряды «Китолов-2», которые предназначаются для поражения бронетехники противника, его артиллерийских батарей, укрытий, а также живой силы противника. Вероятность поражения цели при стрельбе корректируемыми боеприпасами составляет 0,8-0,9. Достоинством снарядов «Китолов-2» является то, что они могут поражать технику противника в ее верхнюю, самую незащищенную часть.

Входят в боекомплект «Ноны» и обычные кумулятивные снаряды 3БК19, способные прибивать 600 мм гомогенной брони.

«Нона» может использовать все виды мин для 120-мм минометов, включая осколочные, зажигательные, дымовые и осветительные. Более того, данная артиллерийская система может использовать любые 120-мм мины иностранного производства, что очень важно для десантников, которые часто ведут боевые действия в тылу противника.

Еще одним достоинством САО «Нона» является небольшая минимальная дальность стрельбы: для снарядов – 1,7 км, а для мин – 400 м.

Для наблюдения за обстановкой командир самоходного орудия имеет три прибора ТНПО-170А, у наводчика для стрельбы с закрытых позиций есть панорама 1П8 и прицел 1П30 для ведения огня прямой наводкой. Еще два прибора наблюдения ТНПО-170А установлены в задней части башни. САО «Нона» комплектуется радиостанциями Р-123М или Р-173, которые работают в УКВ-диапазоне.

На «Ноне» установлен V-образный дизельный двигатель 5Д20 с четырьмя цилиндрами с газотурбинным наддувом. Его мощность – 240 л. с. Двигатель может работать на различных видах дизельного топлива.

Трансмиссия – механическая, с четырьмя передними и одной задней передачей. Максимальная скорость «Ноны» по шоссе составляет 60 км/ч.

Ходовая часть артиллерийской установки представляет собой переделанное шасси бронетранспортера БТР-Д. Ведущие колеса находятся сзади, направляющие – в передней части машины. Также в состав ходовой входит шесть пар обрезиненных опорных катков. Подвеска гидропневматическая, каждый из опорных катков снабжен пневматической рессорой. Ходовая часть самоходного орудия позволяет машине изменять клиренс на 35 см.

Легкий и герметичный корпус позволяет «Ноне» преодолевать водные препятствия вплавь. В кормовой части машины находятся два водометных движителя, которые позволяют машине развивать на воде скорость 9 км/ч.

Самоходное орудие оборудовано фильтровентиляционной установкой.

САО «Нона», как и любой другой вид бронетехники, созданный для ВДВ, может десантироваться как посадочным способом, так и парашютным. Для этого можно использовать военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-22 и Ил-76 . Десантирование производится с помощью реактивных парашютных систем ПРСМ-925 или бесплатформенных систем ПБС-925 с высоты от 500 до 4000 метров. Ан-12 вмещает две САО «Нона», Ил-67 – 3 машины, а Ан-22 – 4 самоходные установки.

![]()

Боевое применение

В 1981 году первая батарея, состоящая из шести самоходных орудий, была отправлена в Афганистан. Всего в афганской кампании участвовало около 70 самоходных установок «Нона». Их задачей была поддержка десантных подразделений на поле боя. САО 2С9 заменяли в частях ВДВ минометные батареи и дивизионы самодвижущихся пушек СД-44. Как правило, стрельба велась обычными гладкоствольными минометными минами. Война в Афганистане показала как достоинства «Ноны», так и ее недостатки.

Основным достоинством орудия была его универсальность и значительный угол возвышения орудия, позволяющий успешно поражать цели в гористой местности. Также «Нона» серьезно превосходила обычные минометы по своей подвижности, особенно на пересеченной местности.

Среди основных недостатков можно назвать быстрый износ ходовой части машины и небольшой боекомплект орудия.

В целом применение САО «Ноны» в Афганистане было признано успешным, что привело к разработке буксируемого орудия 2Б16 «Нона-К» в 1986 году.

Следующим серьезным испытанием для самоходного орудия стала первая чеченская кампания. «Ноны» активно использовались федеральными войсками. Во время ожесточенных боев за центр Грозного бойцы рязанского воздушно-десантного батальона смогли удержать свои позиции только благодаря поддержке дивизиона САО 2С9.

Еще одним примером эффективного использования 2С9 в том конфликте стали события зимы 1996 года. Колонна российских десантников попала в засаду в Шатойском районе, и отбить атаки сепаратистов бойцы смогли только благодаря огневой поддержке самоходных установок.

Во время выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН территории Боснии и Герцеговины российские десантники участвовали в совместных учениях с американскими подразделениями. На вооружении воздушно-десантной бригады имелось несколько самоходных орудий 2С9. В ходе выполнения артиллерийских стрельб российские десантники показали высокий уровень подготовки, который по достоинству был оценен военным руководством США.

«Ноны» принимали участие и во второй чеченской кампании. К началу антитеррористической операции в Дагестане группировка ВДВ, развернутая в этом районе, имела от двенадцати до восемнадцати артиллерийских орудий 2С9.

Во время знаменитого боя у высоты 776 поддержка самоходных установок позволила нанести противнику весьма ощутимый урон. Всего по противнику было выпущено 1200 снарядов, благодаря отличной выучке артиллеристов и грамотным действиям разведки и корректировщиков огня больше всего сепаратистов погибло от огня артиллерии.

В настоящее время САО «Нона» используется в конфликте на востоке Украины. Данное самоходное орудие применяют обе противоборствующие стороны.

Общая оценка проекта

Если говорить об общей оценке данного проекта, то она, без сомнения, является положительной. Советская армия получила артиллерийскую установку с характеристиками, не имеющими аналогов в мире (как бы затерто это ни звучало). Советские ВДВ получили серьезное средство огневой поддержки, которое можно было десантировать парашютным способом вместе с войсками.

По своей универсальности «Нона-С» и сегодня находится вне конкуренции. Данное самоходное орудие успешно применялось в нескольких конфликтах и показало высокую эффективность в тяжелых условиях Афганистана и Кавказа. Недостатки, выявленные во время эксплуатации, нельзя назвать значительными.

На момент запуска установки 2С9 в серийное производство ни одна из армий западных стран не имела ничего подобного. Лишь в 1997 году в Германии был создан 120-мм самоходный миномет, но по целому ряду характеристик он уступал «Ноне».

23.04.2009

Броня "Крылатой пехоты": Самоходное артиллерийское орудие «Нона-С»

Представление об «универсальном» орудии полевой артиллерии неоднократно менялось. В начале XX века таковым считали дивизионную пушку со шрапнельной гранатой, якобы способную решать практически все задачи на поле боя. В 1920-е гг. сложились идеи универсальной пушки со свойствами наземной и зенитной стрельбы (прежде всего, это касалось дивизионной пушки) и легкого (батальонного) орудия, выполняющего функции легкой гаубицы или мортиры и противотанковой пушки. Причем ни та, ни другая идея себя не оправдали.

А в 1950—1960-е гг. развернулись работы над новым типом «универсальных» орудий: теперь речь шла о сочетании свойств гаубицы и миномета. Неудивительно, что в СССР такие работы увязали с потребностями воздушно-десантных войск.

|

Первая опытная батарея на государственных испытаниях. 1979 год |

Интерес к орудию поддержки, способному решать разнообразные огневые задачи и при этом постоянно следовать за подразделениями десанта, не отставая от них, ВДВ проявляли изначально. Достаточно вспомнить опыты с установкой 76-мм динамо-реактивной пушки (ДРП) на шасси пикапа ГАЗ-А в 1930-е гг., передачу после Великой Отечественной войны в ВДВ 76-мм самоходных пушек СУ-76 (они, впрочем, не могли десантироваться парашютным способом, да и самолетов ВТА, способных их перевозить, не было), принятие на вооружение в 1950-е гг. авиадесантных самоходных артиллерийских установок АСУ-57 и СУ-85. Последние представляли собой, прежде всего противотанковое средство, хотя, имея в боекомплекте осколочные выстрелы, могли при необходимости использоваться и как орудие непосредственной поддержки десантников «огнем и колесами». Следует учитывать, что десантники в это время на поле боя действовали только в пешем порядке.

В 1960-е гг. требовалось решать уже иные задачи. Исходя из взглядов на характер современных операций и задач, которые должны решать воздушно-десантные войска, требовалось дальнейшее совершенствование их артиллерийского вооружения с целью создания боевых артиллерийских комплексов, обладающих высокой боевой готовностью, достаточной точностью стрельбы, могуществом снаряда у цели и маневренностью. Возможности СУ-85 были весьма ограничены, а буксируемые орудия не полностью удовлетворяли требованиям десантников, особенно с появлением БМД-1.

Между тем потенциальный противник развивал и отрабатывал тактику борьбы с воздушными десантами. Так, в вооруженных силах США основная задача по уничтожения высадившихся десантов возлагалась на подвижные тактические группы, состоящие из бронетанковых, мотопехотных и аэромобильных подразделений и призванные вести против десанта быстрые наступательные действия. Это сочеталось с усилением охраны тыловых объектов. Условиям боя воздушного десанта в тылу противника в наибольшей мере отвечает самоходная артиллерия, способная более надежно защищать расчет, преодолевать зараженные участки местности и водные преграды, быстро менять огневые позиции и т.д. Применение самоходных орудий обеспечивает более тесное огневое взаимодействие артиллерии с парашютно-десантными подразделениями, непрерывность огневого сопровождения в бою.

Условия для создания такого орудия уже сложились. Научно-технический прогресс оказал большое влияние на развитие артиллерии вообще и артиллерии ВДВ в частности. В качестве базы самоходных орудий уже использовались не танки, а БТР или специальное гусеничное шасси, при этом самоходные орудия чаще всего делались закрытого типа, с противопульным бронированием. Орудия средних калибров монтировались во вращающихся башнях с круговым обстрелом, оснащались машинными приводами наводки. Дальнейшее совершенствование самоходной артиллерии происходило по пути увеличения дальности стрельбы, маневренности и живучести, повышения могущества действия снарядов у цели (осколочного, фугасного, бронебойного). Автоматизирование процесса заряжания позволяло доводить скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Для создания орудий, минометов и боеприпасов к ним использовались новейшие высокопрочные легкие сплавы, особо прочные легированные стали, пороха и взрывчатые вещества повышенной мощности, неконтактные взрыватели. Разрабатывались активно-реактивные снаряды, боеприпасы со стреловидными и заранее сформированными поражающими элементами. Коренным образом изменилось приборное оснащение и средства тяги артиллерии. С другой стороны, росли возможности военно-транспортной авиации - она уже получила самолет Ан-12 нормальной грузоподъемностью 12 т. Все это давало реальную возможность создания авиадесантируемого самоходного орудия нового поколения для ВДВ.

У истоков работ над этим орудием стояли командующий ВДВ генерал армии В.Ф. Маргелов, начальник танковых войск маршал бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) маршал артиллерии П.Н. Кулешов, руководители ряда крупных КБ и НИИ.

Вначале задачу пытались решить в рамках «классических» гаубицы и миномета. К этой работе привлекались ОКБ-9 «Уралмашзавода», КБ транспортно-химического машиностроения Минобщемаша, Волгоградский тракторный завод.

Еще в 1967-1968 гг. на шасси «объекта 915» (БМД-1) разрабатывались два типа самоходных орудий - 122-мм гаубица 2С2 «Фиалка» (артиллерийская часть - гаубица 2А32, шасси обозначалось «объект 924») и 120-мм казнозарядный миномет 2С8 «Ландыш» (на том же шасси, миномет имел баллистику буксируемого миномета М-120). Стоит отметить, что создание самоходной гаубицы (СГ) «Фиалка» велось в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 4 июля 1967 г., сыгравшим важную роль в развитии отечественной ствольной артиллерии. Тем же постановлением задавалась разработка ряда самоходных орудий для Сухопутных войск - 122-мм гаубицы «Гвоздика» (с артиллерийской частью 2А31, аналогичной «Фиалке»), 152-мм гаубицы «Акация», 240-мм миномета «Тюльпан». Также для Сухопутных войск, но на ином шасси, проектировался 120-мм миномет «Астра», аналогичный «Ландышу». Выбор для «Фиалки» и «Ландыша» шасси БМД-1, еще только проходившей испытания и не принятой официально на вооружение, определялся необходимостью десантирования артсистемы вместе с основной техникой авиадесантируемых подразделений.

Самоходная гаубица имела схему с неподвижной закрытой рубкой, хотя прорабатывался и башенный вариант установки орудия. Но из-за перегрузки ходовой части шасси при выстреле на вооружение ВДВ указанные системы не приняли. Проблему оснащения десантов собственной самоходной артиллерией поддержки удалось решить с появлением шасси БТР-Д («объект 925») и главное - созданием 120-мм универсального орудия, сочетающего свойства гаубицы и миномета.

В ОКБ-9 работы по опытному 120-мм орудию возглавил В.А. Голубев. Макет САО выполнили на основе опытной 122-мм СГ «Фиалка», но уже на шасси «объекта 925», поставив в рубку (самоходное орудие еще не получило поворотной башни) 120-мм ствол под принципиально новые боеприпасы.

К опытно-конструкторским работам по 120-мм самоходному орудию привлекли и Пермский машиностроительный завод им. В.И. Ленина (ОАО «Мотовилихинские заводы») и ГНПП «Базальт», г. Москва. Работа велась под совершенно новое конструктивно-баллистическое решение «орудие-выстрел с готовыми нарезами на ведущем пояске». Активную поддержку этой работе оказали начальник ГРАУ маршал артиллерии П.Н. Кулешов (ГРАУ выступало заказчиком орудия), командующий ВДВ генерал армии В.Ф. Маргелов, начальник артиллерии ВДВ генерал-майор П.Г. Калинин, председатель НТК ВДВ генерал-майор Л.З. Коленко, его заместитель полковник В.К. Парийский, генерал-майор Б.М. Островерхов, возглавивший НТК ВДВ в 1982 г. Активное участие в обосновании необходимости проведения НИОКР по созданию 120-мм орудий семейства «Нона» принял 3-й ЦНИИ Министерства обороны, где этими работами ведал начальник отдела ВДВ М.А. Евсеев.

ЦНИИТОЧМАШ стал головным предприятием по разработке нового боевого артиллерийского комплекса. Непосредственно разработкой артиллерийской части руководил начальник СКБ Пермского машиностроительного завода и его главный конструктор Ю.Н. Калачников, один из крупнейших специалистов в области создания специальной техники, лауреат Ленинской и Государственной премии, доктор технических наук (в 1990-е гг. - академик Российской академии ракетно-артиллерийских наук). Преемником Ю.Н. Калачникова по разработке семейства 120-мм артиллерийских систем «Нона» и организатором создания нового поколения артиллерийских систем стал Р.Я. Шварев, генеральный конструктор ОАО «Мотовилихинские заводы», директор ЗАО «СКБ».

За активную и плодотворную деятельность в деле создания САО «Нона-С» Р.Я. Швареву и А.Ю. Пиотровскому присвоено звание лауреатов Государственной премии. Активное участие в разработке образцов семейства «Нона» принимали также Ю.Н. Головкин, В.П. Обухов и многие другие специалисты.

Боеприпасами к орудию «Нона» занимался коллектив ГНПП «Базальт». Работы по созданию 120-мм выстрелов возглавляли Е.И. Дубровин - первый заместитель директора ГНПП «Базальт» и главный конструктор Г.Е. Белухин. Ведущими конструкторами по 120-мм выстрелам были: по выстрелу с осколочно-фугасным снарядом (шифр «Передатчик») - М.М. Коноваев, с осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом («Переплетчик») - Ю.Г. Снопок, с кумулятивным снарядом («Подступ-2») - В.А. Приоров.

В результате появилось сравнительно легкое, компактное и достаточно мощное универсальное орудие, способное решать задачи гаубицы, миномета и, отчасти, пушки.

Новое 120-мм орудие установили на «объект 926»: это шасси на основе БТР-Д было создано на Волгоградском тракторном заводе (ВгТЗ) под руководством главного конструктора А.В. Шабалина и И.А. Вариводского. Так получилось самоходное артиллерийское орудие «Нона-С». ГРАУ присвоило самому орудию (артиллерийской части) индекс 2А51, а САО - 2С9. В 1981 г. САО было принято на вооружение с осколочно-фугасным снарядом в боекомплекте. Вскоре «Ноны» начали поступать в части ВДВ, а затем и в десантно-штурмовые батальоны, и в части морской пехоты. Одновременно с разработкой орудия во ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров) под руководством его генерального конструктора и директора Ю.М. Сазыкина создавался пункт разведки и управления огнем артиллерии, получивший шифр «Реостат».

Появление на вооружении в 1980-е гг. САО 2С9 «Нона-С», пункта разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат», самоходных противотанковых ракетных комплексов БТР-РД «Робот» (а впоследствии и самоходных противотанковых пушек «Спрут-СД»), можно сказать, определило техническую революцию в артиллерии воздушно-десантных войск. Кстати, история создания противотанковых ракетных комплексов БТР-РД «Робот», все перипетии их разработки, испытаний, организации подразделений, их обучения, освоение нового вооружения, выработки тактики их боевого применения в артиллерии ВДВ, были не менее захватывающими, чем разработка и освоение «Ноны». В создание комплексов огромный труд вложили выдающиеся конструкторы Государственного унитарного предприятия «КБ приборостроения» академик РАН А.Г. Шипунов, доктор технических наук профессор С.М. Березин, доктор технических наук профессор В.П. Грязев.

Вернемся, впрочем, к «Ноне» и предоставим слово непосредственным участникам работ и очевидцам.

Караков Виктор Александрович

Главный конструктор

артиллерийского отделения

ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ».

«Конструктор не кабинетный ученый, он не может выразить свою идею при помощи одних только слов. Ему нужен для этого ощутимый, зримый и весомый материал. Ему мало кабинета - ему нужен завод. Ему не достаточно иметь бумагу и чернила - ему нужны люди, инструменты, сырье, материалы».

С.А. Лавочкин.

Когда нас привез руководитель преддипломной практики, я меньше слушал, о чем говорил Авенир Гаврилович, больше смотрел на его руки. Руки человека, с рождения стоящего у токарного станка, грубые с огромными ногтями, такими своеобразными, что взгляда от них нельзя было оторвать.

В ходе преддипломной практики были у нас всякие чудеса. В том числе обвал потолка в нашем кабинете, где нас - дипломников - чуть не придавило. От столов остались одни щепки, а мы уцелели. Вышли по делам, а вернулись… В конце концов защитили дипломы и остались в ЦНИИТОЧМАШ.

Авенир Гаврилович как человек увлекающийся приступил к созданию многоствольного зенитного комплекса, специально разрабатываемого для Вьетнама. В связи с этим его назначили главным конструктором проекта по созданию динамо-реактивного, активно-реактивного 30-мм семиствольного орудия, стреляющего с плеча. Этим орудием мы и занимались года два или три.

В 1967 г. завершили испытания. И в это время узнаем, что у нас в институте создается артиллерийское направление. Начальником отдела полевой артиллерии назначается А.Г. Новожилов. Я вместе с другими сотрудниками оказался в этом артиллерийском отделе. Середина 1960-х гг., начинала возрождаться ствольная артиллерия, временно потесненная ракетами.

Новожилов в какой-то степени был все же артиллеристом, заканчивал институт по автоматическим пушкам, а мы реактивщики. Хотя, в принципе, что реактивный двигатель, что пушка, везде проходят термодинамические процессы: везде горение и превращение химической энергии в механическую. Я до этого занимался средствами метания - пороховой заряд, баллистика, т.е. все это было уже мне знакомо. Ну, а перейдя в артотдел, я посвятил себя внутренней баллистике и занимался ею (а потом и внешней), пока не сменил Авенира Гавриловича на посту начальника отдела.

Знаний набирались в процессе работы, и в основном на своих шишках учились, хорошим подспорьем к которым было то, что мы использовали знания тех КБ, которые оставались к тому времени еще живыми. И в первую очередь ОКБ-9 «Уралмаш», которым руководил большой созидатель различных идей - генеральный конструктор артиллерийских систем Федор Федорович Петров.

Наш коллектив имел хорошие дружеские контакты с ребятами, которые работали в ОКБ-9, мы с ними провели массу разработок. В основном по боеприпасам, в том числе активно-реактивным, а также в испытаниях самоходных орудий «Акация», «Фиалка», «Гиацинт». В общем, целой «клумбы цветов».

Я участвовал в разработке баллистического решения, за что позже и был награжден орденом «Знак почета». Таким вот образом мы набирались опыта. А когда по настоящему встали на ноги, перешли к самостоятельной деятельности. Занимались практически всем, что приходило в голову, и нам никто в то время не мешал и не ограничивал в средствах. Мы отрабатывали принципиально новые подходы к проектированию активно-реактивных снарядов. Был сделан снаряд для стрельбы из танковой пушки, который обеспечивал дальность до 35 км.

После этого мы перешли к созданию таких снарядов в калибре 152 мм для буксируемых орудий типа Д-20 и «Акация». Параллельно изучали много специальной литературы. Вспомнили, что нарезная артиллерия начиналась с боеприпасов с готовыми нарезами, а потом уже перешли к медным ведущим пояскам, которые во время выстрела врезаются в нарезы канала ствола. В этом направлении развивалась вся артиллерия. Но в начале ХХ века начали снова интересоваться боеприпасами с готовыми нарезами. Оказалось, что у них есть свои преимущества. Во-первых, можно делать более тонкостенный снаряд. Во-вторых, такой снаряд обеспечивал минимальные дальности при навесной траектории. В-третьих, готовые нарезы позволяли стрелять более длинными снарядами с большой угловой скоростью при выстреле.

В 1930-е гг. в СССР этими работами руководил Н.А. Упорников, которого, к сожалению, расстреляли, объявив врагом народа, хотя это был умнейший человек, опередивший свое время.

Опыты над артиллерийскими снарядами с готовыми ведущими выступами,форма которых повторяла нарезы канала ствола (так называемыми «нарезными» снарядами), начались накануне Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны немцы использовали снаряды с готовыми нарезами в сверхдальнобойной пушке «Колоссаль». Кроме того, в Германии был создан дульнозарядный 76-мм «легкий миномет» (массой 275 кг) с готовыми выступами на снаряде (мине). Несколько более удачной оказалась выполненная по похожей схеме французская 75-мм «пехотная гаубица Шнейдера» модели 1923 г. (94 кг), но она не нашла признания.Сразу после Первой мировой войны французский артиллерист генерал П. Шарбонье провел ряд исследований с «нарезными» снарядами различных калибров. Главной задачей при этом было увеличение могущества снарядов (за счет увеличения их удлинения и, соответственно, объема) и дальности стрельбы (за счет увеличения начальной скорости при том же уровне давления в канале ствола) при уменьшении износа канала ствола.

В 1930-е гг. работы над «нарезными» и полигональными снарядами велись и в СССР. Большую работу в этом направлении провел конструктор и видный специалист по баллистике Н.А. Упорников - в основном, в связи со «сверхдальней» стрельбой. В частности, в 1933 г. под руководством Упорникова был подготовлен проект переделки 203/50-мм пушки в полигональную (с 8-гранным каналом ствола), который реализовали на Обуховском заводе. Заметим, что Упорников сотрудничал и с журналом «Техника и вооружение», бывшим тогда органом Начальника вооружений РККА - так, в №10 за 1933 г. напечатана его статья «Основные баллистические характеристики снарядов сверхдальнобойной артиллерии». Среди причин остановки в то время работ над «полигональными» и «нарезными» снарядами была сложность их изготовления и эксплуатации.

Когда мы подняли труды Упорникова и стали работать, то пришли к выводу, что это будущее артиллерии, у которой относительно слабая баллистика, где сравнительно небольшие дальности стрельбы. И система из-за этого легче, давление в канале ствола меньше, но можно создать более мощный снаряд. Разработанный нами снаряд в калибре 120 мм оказался по могуществу равным 152-мм снаряду, имеющему медный ведущий поясок.

И вот в начале 1970-х гг. мы начали заниматься боеприпасами с готовыми нарезами, а дальше нашли область, где такие боеприпасы эффективней всего себя проявили. Это оказалась горная пушка. И мы взялись за разработку такой пушки. А.Г. Новожилов поехал в Тбилисское артиллерийское училище, где выяснил все требования к горной артиллерии. Начали разрабатывать комбинированное орудие, сочетающее в себе нарезной миномет и безоткатное орудие. Параллельно другому КБ была задана горная пушка по классической схеме. Через два года были подведены итоги. Наша идея победила.

Не все, конечно, шло гладко. Были и драматические ситуации. Все новое таит в себе всяческие «загогулины». Боеприпасы вначале мы делали на фрезерном станке, потом обратились в специализированные фирмы, чтобы нам спроектировали специальную фрезу, но везде получили отказ: «Такое невозможно».

В итоге сами спроектировали, изготовили фрезу и стали нарезать нарезы на снаряде на универсальном зубофрезерном станке и благополучно совмещали их с нарезами канала ствола. А пока этого не было, приходилось ствол везти в цех, прогонять через него снаряд, в одном из положений его клеймили, фиксировали угловой поворот при заряжании. При стрельбе на полигоне таким вот образом его и совмещали. Заготовки для снарядов брали на заводе, где изготавливались снаряды к 122-мм гаубице.

После того, как мы у себя в институте всех убедили, что надо делать именно такие системы, передали разработку снаряда в специализированную организацию Министерства машиностроения (так тогда называлось боеприпасное министерство). И вот уже КБ этого министерства получило премию за самый технологический снаряд в отрасли. По сравнению со снарядом с медным ведущим пояском здесь нужно только нарезать нарезы на зубофрезерном станке, а на снаряде с медным пояском - проточить канавку, зачеканить туда медь (поясок), проточить его. Короче, набиралось порядка 30 операций вместо одной на нашем снаряде.

Почему мы не пошли по классическому пути, наработанному Б.И. Шавыриным, создавшим прекрасные минометы? Ответ прост: совершенствовать их было уже некуда.

Когда мы перешли на нарезной миномет, то тем самым, во-первых, повысили могущество боеприпаса, он стал снарядообразной формы, если в мине хвостовое оперение не создает осколков, хотя и весит немало, то в снаряде все идет на создание осколков. Больший коэффициент наполнения, т.е. отношение массы ВВ к массе металла, у снаряда намного больше, а потому и могущество его намного больше.

Во-вторых, так как снаряд стабилизируется вращением, выше кучность и точность стрельбы. По сравнению с гладкоствольным минометом, кучность у нарезного в 3-4 раза выше. А самое главное, что нарезной миномет, созданный нами, стреляет всеми минами калибра 120 мм.

Работа шла тяжело. Создавалась не только новая система, создавался новый класс артиллерийских систем под боеприпасы с готовыми нарезами. Требовалась перестройка многого. Были сложности на заводе, который изготавливал стволы («Мотовилиха»). На первых стволах не обеспечивалась требуемая точность изготовления нарезов (сейчас с помощью специально спроектированной нарезательной головки одновременно выполняются 40 нарезов и точность гарантируется). Были свои проблемы и с совмещением нарезов на стволе и снаряде при заряжании. Пока мы шли на дульнозарядный миномет, там было все просто: снаряд чуть-чуть провернуть и все. А мы разрабатывали миномет, который заряжается с казенной части.

В это время шла работа с Воздушно-десантным войскам, которым старались найти подходящие системы для их вооружения. Разрабатывалась 122-мм самоходная гаубица «Фиалка», для которой существующая в ВДВ гусеничная база не подходила - не выдерживала тех нагрузок, которые создавала баллистика гаубицы, аналогичной «Гвоздике». «Гвоздика» ведь и весила 15,7 т, а база ВДВ - порядка 8 т (почти вдвое меньше). Орудие калибра 122 мм на эту базу не ставилось.

И мы предложили десантникам установить наш нарезной миномет на БТР-Д (т.е. базу ВДВ), но уже не как миномет, а как артиллерийское орудие. Это предложение Авенир Гаврилович обсуждал в штабе ВДВ с офицерами НТК и артиллерии ВДВ. Заходит в кабинет командующий генерал армии Маргелов Василий Филиппович. Выслушав предложение Новожилова, сказал:

- Вот ты мне за год сделай макет, чтобы я мог всем показать, и доказать что мне это надо.

Авенир Гаврилович, будучи всего-навсего начальником отдела, приехал и с дрожью в голосе и коленях отправился к директору с докладом, какую ответственность на себя взял.

К счастью, директор Виктор Максимович Сабельников сказал ему:

- Ну что же, раз десантникам надо, будем делать.

Ну а дальше… У нас был миномет, у нас были снаряды, но не было артиллерийского орудия. И мы отправились к Ф.Ф. Петрову с поклоном и просьбой о помощи в создании артиллерийской части.

Была организована встреча генерала армии Маргелова и Петрова в нашем институте. И ОКБ-9 взялось за дело. Были и тут сложности, так как мы разрабатывали другую систему заряжания, другой тип затвора, автоматику заряжания, запирания канала ствола. Здесь мы уже продумали способы совмещения нарезов.

Был предложен новый затвор. Это обтюратор типа Банжа, который поджимался клином. Клин обычно использовался в гильзовых системах, а обтюратор Банжа, как правило, в поршневых с выстрелами раздельного картузного заряжания. Нами было найдено новое техническое решение, которое и было запатентовано.

Больше было сложностей даже не столько технических, сколько организационных. Как только стало известно, что ВДВ желают иметь гаубицу с меньшей дальностью стрельбы, тут же посыпались предложения, в том числе и от Петрова, который заявил, что нечего делать принципиально новую артиллерийскую систему, а мы, мол, поставим на их базу нашу старую гаубицу М-30, и она с той же баллистикой все выдержит. Пришлось долго доказывать и отстаивать нашу систему. Споры были горячие. Но мы опережали в практических делах.

К концу года, как и определил Маргелов, сделали макетный образец орудия, который был назван «Нона-Д».

Базу взяли от «Фиалки». Начали стрелять. Все шло нормально. Маргелов назначил день смотра («что вы сотворили»). За день до этого ответственного момента, часов в 12 звонят из Красноармейска, с полигона НИИ «Геодезия», где мы должны были демонстрировать орудие. Докладывает разработчик выстрела:

- Слушай, Виктор Александрович, у нас снаряд разорвался в стволе. Шок… Похлеще гоголевской «немой сцены». Разбираемся.

На наше счастье разорвался не весь снаряд, а только ракетный двигатель, сам снаряд был инертным. Но ствол повредили. А завтра «хурал». Авенир Гаврилович где-то в командировке, пришлось крутиться. Сабельников распорядился всему цеху работать на нас, но чтобы показ не сорвался. К 11 часам машину восстановили. Все готово.

На смотр Маргелов приехал не сам, а пригласил троих заместителей министров тех министерств (Миноборонпрома, Минмаша, Минсельхозмаша), которые делали орудие - кто базу, кто боеприпасы, кто ствол и т.д. Кроме того, прибыли маршал бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян, начальник ГРАУ маршал артиллерии П.Н. Кулешов, командующий сухопутными войсками и еще какие-то большие начальники, всех уже и не помню. В общем, большая и достаточно серьезная компания. Маргелов рассчитывал здесь же решить вопрос постановки ОКР по созданию такой машины.

Показ состоялся, все прошло успешно. Маргелов всецело и решительно поддержал нас. КБ, предлагавшее М-30, подготовить макет не успело. Но тут появились новые соперники - разработчики боеприпасов, заявив: зачем делать нарезной, давайте делать гладкоствольный, будем стрелять обычной миной и все будет прекрасно. Воевали мы с ними года полтора, провели кучу стрельб и миной из гладкого ствола, и миной из нашего нарезного ствола, и снарядом. Когда мы убедили своих оппонентов, они стали нашими лучшими друзьями и соратниками.

Против нарезного боеприпаса выступал и главный разработчик «Передатчика» - однокашник Авенира Гавриловича по институту. Много убили времени, истратили нервов на споры, но убедили и его. Он тоже превратился в нашего союзника. К этому времени в ОКБ-9 пришел новый руководитель и от сотрудничества с нами отказался.

Пришлось обращаться к Калачникову Юрию Николаевичу - главному конструктору Пермского машиностроительного завода. С этим заводом мы разрабатывали ранее «Гиацинт». Они взялись быть главными по ОКР. И закипела работа. К нам в институт приехали начальник КБ Шварев Рафаэль Яковлевич и ведущий конструктор Пиатровский Александр Юрьевич (из того самого рода Пиотровских, что дал стране двух директоров Эрмитажа). Согласовали все вопросы. Работа была дружная и успешная. Начали изготавливать образец. Но тут снова появились трудности.

По разработке шасси головным был всегда Волгоградский тракторный завод (относившийся к Минсельхозмашу). Но на этот раз он отказался. Тогда эту работу взял на себя Пермский машиностроительный завод. Пришлось орудие даже сначала собирать на заводе «Баррикады» в Волгограде, буквально таская туда детали с тракторного завода.

В процессе работы возникали сложности с разработкой взрывателя, который должен работать на очень малых и больших нагрузках и на перегрузках.

Сработал взрыватель в канале ствола. В итоге у нас не стало ни ствола, ни машины. Надо было доказывать, как и почему, чтобы все получить и продолжать работу. Авенир Гаврилович собрал все стволы, что у нас были от минометов, и доказал, что виноват взрыватель. Это он умел делать гениально.

В 1974 г. мы подготовили макет, нам открыли ОКР, а в 1980 г. орудие было уже в Афганистане. САО 2С9 «Нона-С» мы создали фактически за 5 лет.

Система управления на «Ноне» не отличалась от той же «Гвоздики» и «Акации». Такой же прицел. Параллельно с этим Ковровский ВНИИ «Сигнал» (директор института Сазыкин Юрий Михайлович) разрабатывал машину разведки и управления огнем «Реостат», которая управляла «Нонами».

Название орудия «Нона» было предложено ГРАУ, которое определяло названия по существующему каталогу.

В войсках «Нону» стали называть по-своему: и «Нюркой», и даже «новым орудием наземной артиллерии».

|

|

|

Новое орудие решало все задачи, что и 120-мм миномет, но с большей дальностью, могло стрелять всеми (в том числе и иностранными) минами 120-мм калибра. Поэтому ВДВ были заинтересованы в этом орудии. Универсальное, самоходное, освоенная база, отдельных средств десантирования не надо.

В войсках орудие ждали с нетерпением и начали эксплуатировать еще до официального приема на вооружение. Орудие сразу зарекомендовало себя и приобрело авторитет в войсках. И не только у артиллеристов.

ВДВ на самом начальном периоде выделило расчет для испытаний во главе с лейтенантом Быченковым. Расчет (экипаж) прошел все стадии освоения орудия, начиная от сборки в цеху на заводе, все этапы испытаний, в том числе (и это главное) и боевой стрельбой. И вот когда я рассказывал о разрушении машины, только счастье уберегло расчет от гибели. Они все рвались стрелять из машины, но руководитель испытаний в Красноармейске объяснил им, что в данной ситуации этого делать нельзя: «стойте за стенкой и наблюдайте».

А если бы экипаж залез в машину, уступи руководитель, от них бы ничего не осталось. Бог есть. И бережет береженного. Кроме того, генерал Маргелов распорядился выделить людей в помощь заводу. Очередной дивизион перевооружение начинал на заводе, в сборочном цеху. Около 200 человек постоянно работали на заводе. Таким образом, ускорили производство орудий и сократили сроки освоения и перевооружения артиллерии ВДВ.

А лейтенант Быченков воевал в Афганистане, командовал батареей орудий «Нона», получил тяжелое ранение (потерял ногу). Авенир Гаврилович и Борис Михайлович Островерхов, председатель НТК ВДВ, помогли ему устроиться на службу в военкомат по месту жительства.

Как быстро шла разработка орудия, в таком же темпе Авенир Гаврилович организовал испытания. Режим был таким: до 7 утра подъем, завтрак и на полигон. Часам к 20 возвращались, «разбор полетов»; большой журнал, куда записываются все замечания, что надо завтра, кому, что и куда, тут же составляется протокол испытаний и т.д. Часа в 2 ночи - отбой. А с 7 утра снова вперед. Вот такой режим. Благодаря такой оперативности испытания прошли быстро.

Нужно было отстрелять режим стрельбы - это 90 выстрелов за 30 минут. Отстрел режима - обычная процедура при разработке орудия. Я как расчетчик просчитал, что 90 выстрелов, заданные по ТТЗ, мы не выжмем, максимум - 50. Авенир Гаврилович: «…задано 90, стрелять». Начали. И не уложились. По традиции главный конструктор перед режимной стрельбой (заключительная операция) ставил под кровать ящик с водкой, которую должны выпить после стрельбы. Не уложились в 90 выстрелов, но ящик опустошили. Определили режим в 70 выстрелов. И снова не уложились. В конце концов, вышло по-моему, уложились в 50 выстрелов. Но ящик очередной оставили пустым.

Правда, не всегда Авениру Гавриловичу нравились результаты моих расчетов, которые я упорно отстаивал, а он с таким же упорством отстаивал свои, сомневаясь и не сразу уступая. А когда выходило все-таки по-моему, говорил: «Твоя правда, молодец», - и жал руку. Никогда не обижался.

Когда мы со своей «Ноной» приехали в Лугу на войсковые испытания, Авенир Гаврилович встретился с начальником артиллерийской академии генералом Матвеевым, с которым был давно знаком и дружен, и говорит ему:

- Вот моя «Нона» сейчас пальнет, посмотрим воронку, будет 5 метров в диаметре.

- Да ты что? Не может быть. У нас 152-мм снаряд такую не делает.

Поспорили. На что, не знаю, но, наверное, не на кружку молока.

Произвели два выстрела, взрыватель поставили на фугасное действие. Поехали смотреть результат. Генерал Матвеев удивился и попросил сфотографировать его на бровке воронки.

Надо сказать, что орудие отличалось высокой точностью стрельбы, высоким могуществом снаряда, всеядностью - могло стрелять минами французскими, финскими, испанскими, китайскими и израильскими, в том числе минами к нарезному французскому миномету. Такие качества немаловажны для Воздушно-десантных войск. Аналогов нашему орудию в мире до сих пор нет.

|  |

|

САО 2С9 из состава первой опытной батареи на государственных испытаниях, 1979г. |

|

После сдачи орудия на вооружение в 1981 г. мы начали работать над «Ноной-2», была также поставлена опытно-конструкторская работа по «Вене» для ВДВ на базе «Спрута-СД». Шли научно-исследовательские работы, и в них достаточно активно участвовал Авенир Гаврилович. Очень много приходилось тратить времени на хождение с бумагами по чиновничьим кабинетам, убеждать их в том, что необходимо, а чиновники говорят тебе обратное.

Когда открыли ОКР по «Вене», радости было много. Но здоровье Авенира Гавриловича было уже подорвано.

В настоящее время в Воздушно-десантных войсках осуществляется ремонт орудий 2С9 и их модификаций. Много новых задумок есть в нашем коллективе. Но работаем мы уже без Авенира Гавриловича Новожилова.

Счастливцев Вениамин Петрович

Начальник артиллерийского

отделения, начальник 25 Отдела

им. А.Г. Новожилова

ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ».

«Что есть лучшего?

Сравнить прошедшее, свести его с настоящим».

Козьма Прутков.

После окончания Ленинградского военно-механического института по специальности ракетных двигателей твердого топлива в 1970 г. я прибыл в ЦНИИТОЧМАШ. На машиностроительном факультете, где я учился, все бредили космосом, а об артиллерии думали, что это вчерашний день.

Но оказалось, что артиллерия не пещерное оружие, а имеющий перспективу род войск. Как раз в этот период артиллерия начала возрождаться, и на институт были возложены задачи по ее возрождению. В 1968 г. был создан артиллерийский отдел, его возглавил Авенир Гаврилович Новожилов.

Начали мы с изучения зарубежного опыта. К нам поступало много соответствующей литературы. Этот вопрос в то время был поставлен хорошо.

Мы ухватились за французский 120-мм миномет под выстрел с готовыми нарезами фирмы «Гочкис».

Во Франции в 1960-е гг. фирмой «Гочкис-Брандт» был создан 120-мм нарезной буксируемый миномет MO-120-RT-61, поступивший на вооружение в 1973 г. под обозначением F.1. Миномет состоит из ствола с казенником, лафета с колесным ходом и опорной плиты. Ствол миномета имеет длину 15 калибров (больше не допускала дульнозарядная схема с необходимостью подъема мины вручную к дульному срезу ствола), в канале ствола выполнено 40 нарезов, для лучшего охлаждения на внешней поверхности выполнены кольцевые проточки. Масса миномета - 582 кг, расчет - 7 человек.

В боекомплект миномета входят осколочно-фугасная, осколочно-фугасная активно-реактивная, осветительная мины. Мина имеет вид остроконечного артиллерийского снаряда с готовыми выступами на ведущем пояске, отъемный трубчатый хвост с капсюлем-воспламенителем имеет огнепередаточные отверстия, на хвост надеваются заряды в картузах. Выстрел собирается на позиции. Углы вертикального наведения - от +30 до +85 град, горизонтального - 360о. Дальность стрельбы обычной осколочно-фугасной миной PR-14 массой 18,7 кг - до 8,13 км, активно-реактивной типа PRPA (те же 18,7 кг, включая реактивный двигатель) - до 13 км. Была разработана также «противоброневая» активно-реактивная мина с готовыми тяжелыми осколками, способными якобы пробить 12-мм броню на дальности 1,5 м от точки взрыва. Выстрел производится наколом или спуском. Практическая скорострельность - 6-10, максимальная - 20 выстр./мин. Этот миномет, кстати, оказался популярен у парашютно-десантных подразделений.

MO-120-RT-61 поставлялся в ряд стран (Норвегию, Японию). В Турции производство его копии под обозначением HY-12 «Тосам» поставила компания MKEK. В 1985 г. фирма «Лор» представила под обозначением VPX-40М самоходный вариант миномета F.1 на легком гусеничном бронированном шасси VPX-5000, с открытой сверху рубкой, углами наведения от +45 до +85 град, возимым боекомплектом 20 выстрелов. Тогда же был представлен самоходный вариант того же миномета MO-120LT на колесном шасси VAB. VPX-40М появился позже самоходного орудия «Нона-С» и не обладал его универсальностью.

Внимательно все это проштудировали и приняли решение изучить, как шло развитие этой линии в СССР. Подняли документы 1930-х гг., когда в СССР тоже проводились такие работы под руководством выдающегося конструктора Упорникова. Но тогда это направление было признано ошибочным, а конструкторов как «технических вредителей» объявили врагами народа и расстреляли. Мы запросили материалы из артиллерийского музея. На технических отчетах Упорникова и его соратников стояли соответствующие резолюции, после которых авторы и закончили плохо.

Перед нами стояла задача сделать легкий горный миномет, но достаточно мощный. Мало того, требовалось чтобы этот миномет мог еще и стрелять прямой наводкой. Вот такое комбинированное орудие задумали. И назвали его «Лилия». Над этим минометом стали работать с начала 1970-х гг. Так получилось, что судьба нас свела с командующим Воздушно-десантными войсками генералом Маргеловым Василием Филипповичем. Ему мы показали свои разработки и предложили разместить наш миномет на шасси БТР-Д.

Тогда в интересах ВДВ проводилась разработка 122-мм орудия для ВДВ под названием «Фиалка». Образец в 1974 г. поступил к нам в институт из Волгограда. Самолетом доставили. Это орудие мощное и тяжелое. Мы доказали генералу Маргелову, что с таким калибром и с имеющейся в ВДВ базой ничего не выйдет, а для более тяжелой базы и средств десантирования нет. И мы предложили свой вариант. Маргелов нас поддержал.

И началась кропотливая работа по созданию самоходного орудия для ВДВ.

Актуальность темы легкого универсального (комбинированного) орудия можно проиллюстрировать на примере американских разработок 1960-х гг. В начале 1960-х гг. в США было разработано опытное 115-мм орудие ХМ70, известное под девизом «Моритцер» (от сочетания MORtar-howiTZER - «миномет-гаубица») и предназначавшееся для десантных сил морской пехоты. «Моритцер» представляло собой казнозарядное нарезное автоматическое буксируемое орудие патронного заряжания, сочетавшее свойства легкой гаубицы и миномета. Шесть унитарных выстрелов размещались в двух трехместных барабанах, автоматика работала за счет энергии отдачи ствола, огонь велся одиночными выстрелами или очередями. Скорострельность достигала 6 выстрелов за 2,5 с. Противооткатные устройства включали два гидравлических тормоза отката и гидропневматический накатник. Углы вертикального наведения - от -6 до +75 град. Активно-реактивный снаряд позволил увеличить дальности стрельбы и в то же время - уменьшить толщину стенок и массу ствола. Вместе с применением легких сплавов это давало массу орудия около 1,5 т. Дальность стрельбы обычным снарядом массой 20 кг - до 9000 м, активно-реактивным - до 16000 м.

Кроме того, для Корпуса морской пехоты была создана 106,7-мм буксируемая «гаубица-миномет» М98 «Гаутар» (обратное сочетание - HOWitzer-morTAR). Хотя, по сути, это был ствол 106,7-мм миномета, наложенный на лафет 75-мм горной гаубицы (и здесь проявилась связь разработки универсального орудия с горной артиллерией). Масса орудия составляла 585 кг, дальность стрельбы - до 5500 м.

Еще одним вариантом было разработанное в 1969 г. 105-мм комбинированное орудие ХМ193 на основе нарезного гаубичного ствола, легкого лафета с двухколесным ходом и опорной плиты минометного типа.

Стоит упомянуть и любопытный вариант универсального орудия, разработанного в СССР еще в 1943 г. СКБ Наркомата вооружения (г. Коломна), - легкое пехотное 82-мм гладкоствольное орудие СКБ-34 могло вести огонь оперенными минами (навесная стрельба), оперенным снарядом (настильная стрельба), кумулятивной (противотанковой) миной, снарядом с дистанционным взрывателем (зенитная стрельба) и картечью. «Универсальность» сильно ухудшила каждое из отдельных свойств орудия, и оно не пошло дальше опытного образца.

Работа продвигалась очень быстро, военные всячески нам помогали. И уже в 1979 г. первые образцы начали поступать в войска.

Сложности, конечно, были на всех этапах. Для создания минометного образца было опробовано несколько схем. Возникали различные ситуации, в том числе и драматические, и в процессе разработки, и в процессе испытаний.

К нам подключились специалисты из Пермского машиностроительного завода. Это наши сподвижники, у них на заводе и появился первый образец «Ноны». Во многом определил успех создания этого орудия принципиальный элемент - затворная группа. В общем-то, оригинальный узел. Здесь нам здорово помогло сотрудничество со знаменитым КБ Ф.Ф. Петрова.

|

|

|

САО 2С9 из состава первой опытной батареи с парашютно-реактивной системой.

|

Петров в последние годы работал в центральном аппарате Министерства оборонной промышленности, и его рабочий кабинет находился в нашем институте, прямо вот здесь, где и теперь работают артиллеристы ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ».

Правда, был момент, когда Федор Федорович выступил нашим оппонентом и предлагал создавать перспективные самоходные и буксируемые системы на базе баллистики и боеприпасов своей знаменитой, проверенной долгой боевой службой 122-мм гаубицы М-30. Пришлось собирать целую коалицию, которая много времени отняла, пока препирались. Но за их помощь в создании затвора мы им не только благодарны, но и все прощаем.

Вообще-то противодействие оказывалось на разных уровнях. Были у нас сложные и длительные технические споры с Министерством машиностроения, особенно о будущем ствола. В итоге наш нарезной ствол победил.

А минами мы стреляли всякими, что для ВДВ немаловажно. Веское слово было за Маргеловым, который в наши союзники привлек маршала артиллерии П.Н. Кулешова - начальника ГРАУ. Министерство машиностроения долго упиралось из-за снаряда. Надо было определяться с совершенно новой номенклатурой боеприпасов. Но нам совместно с разработчиками удалось всех убедить, и с боеприпасной фирмой «Базальт» создать хорошую технологию. И, в общем-то, получился в итоге технологичный снаряд, который выпускался в нужное время и в нужном количестве.

|

Ну а насчет названия… Были и смешные варианты, когда только начали, то научно-исследовательская работа называлась «Лилия». До 1970-х гг. мода была на цветки: «Фиалка», «Василек», «Ландыш», «Астра», «Гвоздика», «Тюльпан». После 1970-х гг. в ГРАУ решили «завязать» с цветами.

Первый вариант был «Фоб». Когда Маргелову доложили, он попросил расшифровать. Ему объяснили, что это вид торговой сделки.

- Мы не торгаши, а воины, - высказал сомнение генерал.

Предложили «Нона».

- Ну что же, - говорит, - наверное, это будет хорошая девка.

Первой была «Нона-С», самоходная, потом «Нона-Б» - буксируемая. Но в Генеральном штабе одному из генералов не понравился индекс «Б», тогда присвоили индекс «К» - колесная.

Наше орудие было официально принято на вооружение в 1981 г. Теперь можно переходить к поиску новых решений по созданию артиллерийских систем. И мы предложили вместе с «Мотовилихой» и «Базальтом» поставить работу по созданию орудий семейства «Вена». Это уже дальнейшее совершенствование орудий «Нона». Это орудие должно быть на новой десантируемой базе, будет иметь много новинок, соответствующих современным достижениям техники. Несколько образцов этого орудия готовы к испытаниям.

В строю ВДВ

О том, как проходили полигонные и войсковые испытания САО «Нона-С», вспоминает С.В. Горбачев, старший офицер РВиА ВДВ.

|

|

С. В. Горбачев, старший офицер РВиА ВДВ. |

В целом, всем участникам сбора новое орудие понравилось. В ходе обсуждения было принято решение о скорейшем принятии на вооружение данного образца. Для этого, по просьбе директора Пермского Машзавода, решением командующего ВДВ для оказания практической помощи в ускорении выпуска первых орудий, а также в целях их изучения на завод была направлена первая группа личного состава ВДВ.

Благодаря совместным усилиям в 1979 г. было изготовлено шесть орудий для полигонных и войсковых испытаний. Полигонные испытания проводились на полигоне «Ржевка» во второй половине 1979 г. Испытания прошли успешно, что дало возможность начать подготовку к войсковым испытаниям.

Войсковые испытания осуществлялись в 1980 г. в два этапа: 1-й этап (февраль-март) - на Лужском полигоне с привлечением представителей 37-го института во главе с начальником института генералом Матвеевым; 2-й этап (июль) - в учебном центре Шамхор (Азербайджанская ССР). Надо отметить, что испытания проходили при температуре окружающей среды свыше сорока градусов и закончились успешно.

Для проведения всех испытаний была сформирована шестиорудийная батарея САО «Нона-С». Формирование батареи прошло за счет личного состава минометной батареи 104-го парашютно-десантного полка во главе с командиром батареи капитаном Морозюком. Обучение прошло под руководством представителей ЦНИИТОЧМАШ во главе с А.Г. Новожиловым и КБ Пермского Машзавода под руководством А.Ю. Пиотровского.

В дальнейшем, после испытаний, на базе этой батареи был сформирован самоходный артиллерийский дивизион САО 2С9 «Нона-С» 104-го парашютно-десантного полка.

В сентябре 1980 г. на полигоне «Ржевка» вся комиссия в полном составе приступила к работе по оформлению результатов всех испытаний и предложений о возможности принятия САО «Нона» на вооружение. Все результаты комиссия признала нормальными и рекомендовала принять САО «Нона» на вооружение. Среди предложений, в частности, было указано на необходимость увеличения боеукладки до 40 выстрелов и формирования дивизионов в парашютно-десантных полках.

В 1981 г. орудие было принято на вооружение с названием «самоходное артиллерийское орудие 2С9» (САО 2С9). Исполнение заказов на производство орудий возложили на Пермский Машзавод. Личный состав от ВДВ продолжал работу на заводе. Весь год был посвящен обучению личного состава и сколачиванию подразделений, получивших на вооружение САО 2С9. Представители института и завода провели занятия с преподавателями Коломенского артучилища (готовившего в том числе и артиллеристов для ВДВ).

В конце 1981 г. было принято решение о формировании батареи САО 2С9 с последующей отправкой ее в Афганистан. Место формирования - город Фергана, куда заранее доставили шесть орудий в сопровождении двух офицеров дивизиона САО 2С9 104-го парашютно-десантного полка. Личный состав - 3-я батарея артдивизиона 345-го отдельного парашютно-десантного полка, которая прибыла из Афганистана. Обучение личного состава батареи продолжалось 20 суток и закончилось боевыми стрельбами в учебном центре. Боеприпасы - 120-мм мины. Инструкторами обучения были два офицера дивизиона САО 2С9 104-го парашютно-десантного полка, приобретшие хорошие практические знания в ходе всех испытаний и обучения личного состава. В последующем они вошли в штат батареи. В конце октября батарея отправилась в Афганистан.

|

С 1982 г. (с поступлением орудий в войска) началось формирование дивизионов САО 2С9 в артиллерийских полках. Один из первых таких дивизионов был сформирован в артиллерийском полку 98-й воздушно-десантной дивизии. Командир дивизиона - майор Кириченко.

В момент обучения личного состава дивизион попал в тяжелое положение. Дивизию начала проверять Главная инспекция. На просьбы, чтобы дивизион не проверять, ответ один: «Дивизион проверяться будет».

Проверка дивизиона проходила в ходе полковых тактических учений с боевой стрельбой. Несмотря на большие трудности, дивизион в целом с задачей справился и получил удовлетворительную оценку. Боевые стрельбы велись 120-мм минами, что, естественно, сказалось на грамотном использовании огня артиллерии при поддержке наступления подразделений парашютно-десантного полка.

В ходе учения выполнялись следующие огневые задачи: стрельба всеми орудиями дивизиона одновременно в период артиллерийской подготовки атаки; в ходе артиллерийского сопровождения - стрельба батареями и даже отдельными взводами. Все стрельбы велись на больших углах возвышения. (Первоначально настильная стрельба минами из орудия допускалась, но позже, по опыту боевой эксплуатации в Афганистане, была ограничена.)

В ходе опытного учения с боевой стрельбой с целью уточнения огневых возможностей вдд была привлечена и одна батарея САО 2С9, которая вела огонь штатными боеприпасами. Батарея выполняла задачи уничтожения взводного опорного пункта и поражения неподвижных и подвижных целей прямой наводкой. Взводный опорный пункт батарея уничтожила, израсходовав всего 64 снаряда. Вид опорного пункта - плачевный. Все окопы разрушены, некоторые даже сдавлены, все макеты целей поражены. О штатном снаряде повышенного могущества можно сказать, что его возможности сравнимы с возможностью 152-мм обычного снаряда. Стрельба прямой наводкой штатными снарядами не представляла трудностей. Кроме того, подтвердилось, что САО «Нона-С» хорошо приспособлено к маскировке и ведению огня в лесистой местности.

О реакции зарубежной прессы

Впервые САО 2С9 «Нона-С» было открыто представлено на параде на Красной площади 9 мая 1985г. и, разумеется, сразу вызвало интерес зарубежных специалистов. И вскоре «Нона-С» (в советской открытой печати ее пока именовали СО-120) попала и в аналитические обзоры. Так, западногерманский военный журнал «Золдат унд Техник» за ноябрь того же 1985 г. в статье о советских ВДВ поместил фото «Ноны-С» в ряду модификаций БМД с таким комментарием: «Возможно, следующая модификация для 120-мм мортиры/пушки-мортиры на шасси БМД М1979» (обозначение BMD M1979 в странах НАТО одно время использовали для БТР-Д). В том же месяце о самоходном орудии писал авторитетный швейцарский «Интернэйшнл Дефенс Ревю».

Журнал «Армор», издаваемый Танковым учебным центром Армии США, посвятил «советскому 120-мм миномету-гаубице» отдельную статью во втором номере за 1986г. Ее автор обозначил новое орудие не иначе как «удар по тыловым районам НАТО». О его конструкции он писал, в частности: «Башня, вооружение и связанное с ними оборудование интересны тем, что отражают соединение уже известных подсистем с ранее не проверенной концепцией миномета-гаубицы. Коническая башня, кажется, не рассчитана на защиту экипажа от высокоскоростных снарядов оружия прямой наводки. Отсутствие дульного тормоза, эжектора и других элементов, ассоциирующихся с большими нагрузками при стрельбе гаубиц, заставляет думать, что система является более минометом, нежели гаубицей. Выступающий блистер на левом борту башни напоминает похожий блистер на американском танке Т95, который вмещал компоненты системы OPTAR. OPTAR предоставляла на Т95 систему управления огнем на основе излучения-приема сфокусированного светового пучка и оптического дальномера».

Речь идет об опытном среднем танке Т95, разрабатывавшемся в США в конце 1950-х гг., на котором испытывалась система Т53 OPTAR (оптическое слежение, целеуказание, дальнометрия) с дальномером на основе некогерентного импульсного ИК излучателя.

Далее автор статьи предположил даже наличие у «Ноны-С» автоматизации заряжания и наведения: «Хотя имеется объем для размещения четвертого члена экипажа, в СССР стараются, по возможности, автоматизировать вооружение, как это сделано в БМП, БМД (автор, видимо, не знал, что в БМД механизм заряжания орудия исключен. - Прим ред.)

,

122-мм гаубице М1974 (так обозначалась самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». - Прим. Ред.)

, ряде основных боевых танков. Уже сообщалось о введении автоматического 82-мм миномета с темпом стрельбы 120 выстр./мин… В свете изложенного можно предположить, что миномет-гаубица на шасси БМД может оснащаться автоматом заряжания и управляться экипажем из трех человек…

Установка 120-мм миномета-гаубицы на шасси БМД дает советскому командиру-десантнику систему оружия двойных возможностей с высокой скорострельностью и подвижностью, равной подвижности механизированных воздушно-десантных подразделений. Максимальная дальность стрельбы орудия может достигать 9 км с использованием активно-реактивного снаряда».

Как видим, зарубежные специалисты в чем-то переоценивали «Нону-С» (приборное оснащение, боевая скорострельность), в чем-то недооценивали (дальность стрельбы, возможности орудия как «гаубицы»), но в целом верно поняли значение ее появления для ВДВ.

О боевом применении САО 2С9 «Нона-С»

Опыт боевого применения САО 2С9 «Нона-С» не заставил себя ждать. САО успешно использовались в Афганистане в составе 103-й воздушно-десантной дивизии и 345-го отдельного парашютно-десантного полка, находившихся в там с самого начала войны. «Ноны-С» вводились в их штатную структуру постепенно. Так, в 103-й воздушно-десантной дивизии дивизион 85-мм пушек был переформирован в самоходно-артиллерийский дивизион 120-мм САО (18 орудий 2С9), а в парашютно-десантных полках дивизии минометные батареи 120-мм минометов - в самоходно-артиллерийские батареи (по 6 орудий 2С9).

Аналогично в 345-м отдельном парашютно-десантном полку минометную батарею переформировали в самоходно-артиллерийскую 6-орудийного состава.

|

На 1 августа 1987 г. из 269 самоходных орудий, которыми располагала 40-я армия в Афганистане, 69 были 2С9 «Нона-С» (по данным генерал-лейтенанта В.С. Королева, в то время - заместителя командующего 40-й армии по вооружению). Батареи 2С9 включались и в состав десантно-штурмовых батальонов - также вместо минометных батарей.

Артиллеристы-десантники были обязательными участниками боевых действий на всех уровнях. По словам генерал-майора А.В. Грехнева, «ни одно подразделение до отдельного взвода включительно не вело боевые действия без поддержки артиллерии». Чаще всего «Ноны-С» использовались для поддержки воздушно-десантных и десантно-штурмовых подразделений в зонах их ответственности, в основном при действиях способом «реализации разведывательных данных». Командир части или подразделения, получив разведывательные данные о расположении и силах противника, сам принимал решение на реализацию этих данных и уничтожение противника, используя для его поражения самоходно-артиллерийские батареи и дивизионы.

Универсальность «Ноны-С» и возможность быстрого маневра «огнем и колесами» оказалась как нельзя более уместной. В условиях гор «Ноны-С», способные вести огонь с очень крутой траекторией, с широким выбором траекторий и со сравнительно небольшой минимальной дальностью стрельбы, оказались отличным средством огневой поддержки, особенно при обстреле обратных скатов высот. Огонь чаще всего вели минами: они более эффективны при стрельбе под большими углами возвышения, да и запас оперенных мин был куда больше, чем новых снарядов с готовыми нарезами. Тем более что возимый 120-мм миномет при отличных боевых возможностях имел в горах весьма ограниченную подвижность.

В сложных условиях пустынно-песчаной и горно-каменистой местности «Ноны-С» показали достаточно высокую надежность. Правда, как и у большинства гусеничных машин, в этих условиях быстро изнашивались узлы ходовой части, между гусеницами и катками часто набивались мелкие камни. Еще до модернизации САО в плане увеличения боекомплекта сами расчеты кустарными способами увеличивали возимый боекомплект, часто просто укладывая выстрелы слоями на полу среднего отделения. Среди предложений по совершенствованию «Ноны-С» по опыту боевых действий можно отметить, например, такие: увеличить длину шнура переговорного устройства командира орудия для корректировки работы наводчика, изменить конструкцию выхлопного коллектора, чтобы исключить попадания выхлопных газов на заряжающего при стрельбе с подачей выстрелов с грунта.