Как делать фонетический разбор слова

В настоящей лекции рассматриваются основные принципы написания фонетиче-ской транскрипции.

Фонетический анализ слова

В настоящей лекции рассматриваются основные принципы написания фонетической транскрипции.

План лекции

3.1. Слог и слогораздел.

3.2. Основные знаки фонетической транскрипции.

3.3. Основные правила фонетической транскрипции.

3.4. Фонетический анализ слова.

3.1. Слог и слогораздел

В современном языкознании существует несколько определений слога . Мы будем использовать следующее определение слога : слогом, или фонетическим слогом, называют один гласный или сочетание гласного с согласными, произносимые на одном дыхании (одним выдыхательным толчком). В слове столько слогов, сколько в нем слоговых звуков. В каждом слоге выделяется только один слоговой звук, составляющий ядро, вершину слога. К нему примыкают остальные звуки - неслоговые. Слоговыми звуками являются гласные, неслоговыми - согласные. Слова и их формы могут состоять из одного слога: ад, раз, под ; из двух слогов: поле, воля, рама ; из трех: почему, разувать, каменеть ; из четырех: переступать, перекрёсток; из пяти: перетасовать, слезоточивый; из шести: перетревожиться, сопроводительный ; из семи: человеколюбивый - и более слогов.

Типы слогов

Различают слоги ударные и безударные, среди которых выделяются предударные и заударные.

Кроме того, типы слогов характеризуются по начальному и конечному звукам.

По начальному звуку слоги могут быть:

1) прикрытые - начинающиеся с неслогового звука: [ру-кá] рука ,

2) неприкрытые - начинающиеся со слогового звука: [á-ист] аис т.

По конечному звуку слоги делятся на:

1) закрытые - кончающиеся на неслоговой звук (согласный): [бал-кóн] балк он;

2) открытые - кончающиеся на слоговой звук (гласный): [вá-зъ] ва за.

Например: [па?|рус]: [па] - прикрытый, открытый; [рус] - прикрытый, закрытый, замкнутый.

Слогораздел

Слогораздел - это граница между двумя слогами, следующими друг за другом в потоке речи. Существуют различные теории слогораздела , которые соответствуют различному пониманию слога.

Широкое распространение имеет определение слога как совокупности разных по степени звучности (сонорности) звуков - от менее звучных к более звучным. Самым звучным считается слоговой звук (гласный), он представляет собой вершину слога. При таком понимании слог строится по закону восходящей звучности.

Данный закон предопределяет следующие особенности слогоделения.

1. Неконечные слоги стремятся к открытости. Открытых слогов большинство: [на-ý-къ] наука, [а-па-здá-лъ] опоздала.

2. Закрытые слоги в составе слова могут появляться лишь в трех случаях:

1) в конце слова: [пла-тóк] платок, [ра- ш:’óт] расчет;

2) на стыке сонорного и шумного в неначальном слоге. Сонорный отходит к предшествующему слогу, шумный - к последующему: [зáм-шъ] замша, [бал-кóн] балкон;

3) на стыке [j] и любого согласного. Звук [j] отходит к предшествующему слогу, согласный - к последующему: [ваj-нá] война, [мáj-къ] майка.

Правила слогораздела

- Если между гласными один шумный согласный, то слогораздел проходит перед согласным.

- Если между гласными один сонорный согласный, то слогораздел проходит перед согласным.

- Если между гласными два или более шумных согласных, то слогораздел проходит перед согласными.

- Если между гласными два и более сонорных согласных, то слогораздел проходит перед согласными.

- Если между гласными сочетание шумного (шумных) и сонорного (сонорных) согласных, то слогораздел проходит перед согласными.

- Если между гласными сочетание (ј(i)) и сонорного (сонорных) согласных, то слогораздел проходит после (ј(i)).

- Если между гласными сочетание (ј(i)) и шумного (шумных) согласных, то слогораздел проходит после (ј(i)).

Обучаясь делить слова на слоги, следует помнить, что правила не до конца отвечают языковым фактам и остаются все-таки произвольными, значимыми прежде всего в рамках конкретной теории.

В заключение отметим, что фонетические слоги часто не совпадают с морфемным строением слова и правилами переноса на письме. Сравним:

3.2. Основные знаки фонетической транскрипции

Наше обычное письмо не передает точно звуков языка. Между буквами и звуками нет полного соответствия. Например, в слове город дважды встречается буква о , но лишь 1 раз - звук [о]. В связи с этим при изучении звуковой стороны языка прибегают к особому способу записи устной речи, основанному на строгом соответствии между буквами письма и реально произносимыми звуками. Такая специальная система знаков называется фонетическая транскрипция .

Так как в устной речи звуков больше, чем букв в алфавите, то при написании фонетической транскрипции используют добавочные буквы из других алфавитов (латинского или греческого). Также следует иметь в виду, что в фонетической транскрипции некоторые буквы русского алфавита вообще не используются (я, ю, ё, щ), а другие (ъ, ь) - имеют не то значение, которое им свойственно в обычном письме.

Рядом с буквой могут ставиться особые надстрочные или подстрочные значки. Они указывают на некоторые особенности звука. Рассмотрим основные знаки фонетической транскрипции .

1) запятая справа вверху от согласного (апостроф) : [н’] - мягкость согласного ([н’]ёбо нёбо);

2) двоеточие после согласного : [н:] - долгий согласный (ванна); может обозначаться надстрочной чертой или [н:].

3) знак [ъ] («ер») передает очень краткий звук, по своему качеству средний между [ы] и [а]. Гласный [ъ] - один из самых частотных звуков в русской речи. Он произносится, например, во 2-м предударном и в заударных слогах после твердых: пароход - п[ъ]рохóд, водовоз - в[ъ]довóз, задал - зáд[ъ]л.

4) знак [ь] («ерь») передает звук, напоминающий [и], но более краткий - произносится во 2-м предударном и в заударных слогах после мягких согласных: мировой - [м’ь]ровóй, меловой - [м’ь]ловóй, замер - зá[м’ь]р.

5) знак [Λ] («лямда») - редуцированный гласный [о], [а] в первом предударном слоге и абсолютном начале слова: вода - [вΛда], она - [Λна].

6) знак [и е ] - звук, средний между [и] и [е]: леса - [ли е са].

7) знак [ы э ] - звук, средний между [ы] и [э]: цена - [цы э на].

8) знак [ j ] - согласный звук «йот», который произносится перед ударными гласными: яма - , елка - .

9) линия над согласным - обозначение долготы согласного звука.

10) знак [ # ] - пауза в тексте.

3.3. Основные правила фонетической транскрипции

В предыдущем параграфе мы познакомились с основными знаками фонетической транскрипции, теперь рассмотрим ее основные правила :

1) Транскрибируемый звук (слово, предложение, текст) принято заключать в квадратные скобки: мы - [мы].

2) Запись звучащей речи осуществляется без прописных букв и знаков препинания.

3) В словах, состоящих более чем из одного слога, следует указывать место ударения: [з’имá] зима.

4) Если два слова (например, предлог и существительное) характеризуются единым ударением и произносятся слитно, то они соединяются лигой: [в_дом].

5) Запись согласных звуков осуществляется с помощью всех соответствующих букв, кроме щ и й. Буква щ в большинстве случаев соответствует звуку, который передается знаком [ш’:]: у[ш’:]éлье, [ш’:]етина. Латинская буква [j] обозначает в транскрипции согласный «йот», который звучит в словах блоко яблоко, водом водоём, воро[б’jи´] воробьи, зык язык, сарá[j] сарай, мá[j]ка майка, чá[j]ник чайник и т.д.

6) Ударные гласные транскрибируются с помощью шести символов: [и] - [п’ир] пир, [ы] - [пыл] пыл, [у] - [луч] луч, [э] - [л’эс] лес, [о] - [дом] дом, [а] - [сад] сад.

7) Безударные гласные подвергаются различным изменениям в зависимости от места по отношению к ударению, от соседства твердых или мягких согласных, от типа слога. Для записи безударных гласных применяются символы [у], [и], [ы], [а], [ъ], [ь].

Безударный [у] встречается в любом слоге. По своему качеству он похож на соответствующий ударный гласный: м[у]зыкáльный, р[у]кá, вóд[у], [у]дáр.

Безударные гласные [и], [ы], [а] произносятся в слоге, который непосредственно предшествует ударному (такой слог называется первым предударным): [р’и]дóв рядов, мод[ы]льéр модельер, д[а]скá доска. Эти же гласные, за исключением [ы], выступают и в абсолютном начале слова: [и]кскурсáнт экскурсант, [а]быскáть обыскать. Безударные [и], [ы], [а] по своему качеству похожи на соответствующие ударные звуки, но не идентичны им. Так, безударный [и] оказывается гласным, средним между [и] и [э], но ближе к [и]: [л’и]сá лиса - ср.: [л’и´]сам лисам. Отличается произношение и остальных гласных. Употребление символов [и], [ы], [а] для обозначения безударных звуков связано с определенной степенью условности.

Перечисленные выше безударные гласные характерны для позиций 1-го предударного слога и абсолютного начала слова. В остальных случаях произносятся звуки [ъ] и [ь].

Приведем образец фонетической транскрипции.

Большая площадь, на которой расположилась церковь, была сплошь занята длинными рядами телег (Купр.).

[бал’шájъ плóш’:ьт’ # нъ_катóръj ръспълажы´лъс’ цэ´ ркъф’#былá сплош зън’итá дл’ и´н:ъм’ь р’идáм’ь т’ил’э´ к #]

3.4. Фонетический анализ слова

Фонетический анализ слова заключается в характеристике слоговой структуры и звукового состава слова и предполагает элементы графического анализа. Слово для фонетического разбора в школьных учебниках обозначается цифрой 1.

При проведении фонетического разбора необходимо обязательно произносить слово вслух. Нельзя автоматически переводить буквенную запись в звуковую, это ведет к ошибке. Нужно помнить, что характеризуется не буквы, а звуки слова.

Схема фонетического анализа.

1) Разбейте слово на слоги, укажите количество слогов.

2) Поставьте ударение в слове, укажите ударный слог.

3) Запишите фонетическую транскрипцию слова.

4) Укажите, какие звуки обозначают буквы.

5) Охарактеризуйте звуки слова:

Ударные / безударные;

согласные:

Твёрдые, мягкие (парные, непарные),

Звонкие, глухие (парные, непарные).

6) Укажите количество звуков и букв.

Образец фонетического анализа.

Проанализируем слово «молоко».

|

Школьная традиция |

Усложненный вариант |

|

1) мо-ло-ко (3 слога) 2) мо-ло-ко? 3) [малако?] о - [а] - гласн., безуд. о - [а] - гласн., безуд. о - [о?] - гласн., уд. 6) 6 букв, 6 звуков. |

1) мо-ло-ко (3 слога) 2) мо-ло-ко? 3) [мълΛко?] м - [м] - согл., тв.(парн., [м’]), зв.(непарн.) о - [ъ] - гласн., безуд. л - [л] - согл., тв.(парн., [л’]), зв.(непарн.) о - [Λ] - гласн., безуд. к - [к] - согл., тв.(парн., [к’]), глух.(парн., [г]) о - [о?] - гласн., уд. 6) 6 букв, 6 звуков. |

| Дата: 2010-05-18 00:45:49 | Просмотров: 18085 |

Что такое фонетический разбор слова, наверняка будет интересно многим.

Этот вид анализа, знакомый нам со школьной скамьи, помогает понять фонетическую структуру слова, то есть то, как правильно произносится каждый звук.

Корень «фон» в переводе с греческого означает звучание, φωνηεντικός. То есть фонетика — это часть науки языкознания, она изучает звуки речи, а также законы и строение языка в аспекте звучания. Сюда же относятся слоги, звукосочетания и различные закономерности соединения звуков в речи.

В отличие от других разделов языковедения, фонетика изучает и речевой аппарат, инструменты речи: губы, зубы, язык, небо, гортань и т. д.

К фонетике же относится и изучение акустической составляющей звуков и законов восприятия носителями языка.

Эта наука начала развиваться в XVII веке и имела сугубо практические задачи: обучение языку глухонемых людей.

Раздел имеет свою терминологию. Фонетическая фраза — это отрезок речи, ограниченный паузами. Слово — это часть фразы, объединенная одним ударением. Слог — это самая маленькая единица цепочки речи, ограниченное в слове звукосочетание. Звук — это самая маленькая фонетическая единица.

Существуют также мелодические, темпоральные, динамические единицы. К ним относят тон, который определяется изменением частоты звукового сигнала; темп, то есть скорость речи, количество произнесенных звуков и звукосочетаний за определенный отрезок времени; ударение — выделение при помощи интенсивности произнесения.

Фонетическая классификация

Произнесение звуков непосредственно зависит от работы органов речи или артикуляционного аппарата. Воспроизводство звуков речи называется артикуляцией.

Все без исключения звуки речи дифференцируются в группы согласно участию тех или иных органов речевого аппарата: горла, гортани, ротовой полости (язык, небо, зубы, губы), носа.

Все без исключения звуки речи дифференцируются в группы согласно участию тех или иных органов речевого аппарата: горла, гортани, ротовой полости (язык, небо, зубы, губы), носа.

При образовании звука легкие, бронхи и дыхательное горло создают струю воздуха, которая на своем пути встречает препятствия. Первое — голосовые связки, мускулы, которые могут сближаться в момент напряжения и расходиться. При соединении связок образуется голос, при расслаблении — шум.

По участию в образовании звуков голосовых связок можно выделить две самые большие группы звуков: гласные и согласные. Первые меняются в зависимости от положения губ. Это называется лабиализацией. Вторые меняются, встречая преграду на уровне носа или ротовой полости.

В ротовой полости есть небо, которое заканчивается небной занавеской и маленьким язычком. Если первая поднята, образуются шумные согласные звуки, а если опущена — сонорные, поток воздуха в этом случае выходит через нос.

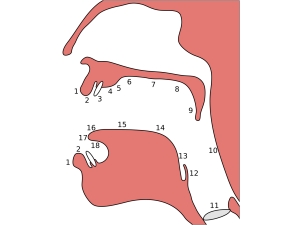

Рисунок 1. Шумные и сонорные согласные.

Шумные и сонорные согласные также имеют свою классификацию (рис. 1).

Гласные делятся по степени и месту подъема языка, участию или неучастию в артикуляции губ. Качество звука зависит главным образом от положения языка.

Вариант при конкретном произнесении называется аллофоном. Условная единица, объединяющая все аллофоны, — фонема. Это своеобразный идеальный инвариант, его не существует в природе. Фонема — единица раздела фонетики, который называется фонологией.

Объект исследования этой науки — противопоставления (оппозиции) фонем, которые образуют фонологическую систему языка. На письме фонема обозначается треугольными скобками: <а>, <р>.

Фонетический разбор

Фонетический разбор слова помогает определить звучание каждой единицы в отдельности. Буква — это графический знак, она передает определенный звук, но не равна ему. Количество букв в слове не всегда соответствует числу звуков.

Фонетический разбор слова помогает определить звучание каждой единицы в отдельности. Буква — это графический знак, она передает определенный звук, но не равна ему. Количество букв в слове не всегда соответствует числу звуков.

Существует система записи фонем в слове, она называется транскрипцией.

Слово при транскрибировании заключается в квадратные скобки и записывается так же, как и произносится вне зависимости от правил орфографии: телефон [т’эл’ифОн].

Транскрибирование не стоит путать с транслитерацией. Последняя — это передача иностранного слова установленными символами международного стандарта. Транслитерация делается на основе латиницы, а транскрипция — по принципам родного языка.

Фонетический разбор слова имеет сокращенный вариант, который используют в школьной практике.

Он состоит из нескольких пунктов:

- Сделать запись слова в соответствии с правилами орфографии.

- Слово поделить на слоги, определить положение ударения в зависимости от интенсивности звучания слога.

- Затранскрибировать слово в соотвествии с фонетическими правилами.

- Охарактеризовать по порядку все звуки согласно транскрипции. Для гласных: ударный или безударный, какой буквой обозначен в слове. Для согласных: звонкий-глухой, парный-непарный по звонкости-глухости и твердости-мягкости, твердый-мягкий, какой буквой в слове обозначен.

- Количество букв и звуков обозначить в заключении.

Слово, например, «ясень» в начале на письме передает два звука — [йа], обозначенные одной буквой. Аналогично «Ё» передает [йо], «Е» — [йэ], «Ю» — [йу], если эти звуки стоят в начале предложения и не зависят от мягкости предыдущего согласного.

Например: яма [йама]. Звук [й] — согласный. [ч] и [й] — всегда мягкие. Мягкость в транскрипции обозначается знаком ‘, например: дверь [дв’эр’].

Пример фонетического разбора

Пример предложения: Паша вышел в сени.

Выполним фонетический разбор слова «сени»:

- Сени.

- Се-ни.

- [с’Эн’и].

- [с’] — согласный, глухой парный, мягкий парный, обозначен буквой «С»; [э] — гласный, ударный, обозначен буквой «Е»; [н’] — согласный, звонкий непарный, мягкий парный; [и] — гласный, безударный, обозначен буквой «И».

- 4 буквы, 4 звука.

Такой разбор — самый простой вариант, в школе его изучают в 5 классе и повторяют затем в старшем возрасте, дополняя сложными транскрипциями. Минимальное знание законов фонетики необходимо для сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Звуко-буквенный анализ принято называть фонетическим . Он заключается в том, чтобы разделить заданное слово по слогам, поставить правильно ударение, выписать звуки, соответствующие буквам слова так, как они слышатся при произношении, и затем охарактеризовать отдельно каждый из них по установленной схеме. Причем звуков может быть больше, чем букв, а может быть и меньше. При этом, в разных областях страны результаты разбора одного и того же слова окажутся разными, поскольку произношение у жителей разных регионов иногда существенно отличается.

Необходимо:

— тетрадь;

— карандаш и ручка.

Инструкция:

- Прежде, чем разобраться с тем, как сделать звуко-буквенный анализ, вспомним правила разбора . Итак, во-первых, производится орфографическая запись слова . Затем оно делится на слоги, ставится ударение. Третьим пунктом идет расставление переносов. Далее в столбик выписываем фонетическую транскрипцию слова, каждый звук характеризуем. После этого подытоживаем количество звуков и букв и отмечаем моменты, когда они не совпадают.

- Поскольку звуко-буквенный анализ базируется на разборе характеристик звуков , вспомним некоторые важные моменты. Во-первых, буквы бывают гласные и согласные. Гласных букв в русском языке 10: «а », «о », «у », «ы », «э », «я », «ё », «ю », «и », «е ». Гласными являются звуки: «а », «о », «у », «ы », «э », «и ». Они бывают ударные и безударные. Буквы «я », «ё », «ю » и «е » имеют двойное звучание, если стоят впереди слова, после мягкого или твердого знака и после гласного звука. Именно поэтому остальные буквы и звуки – согласные. Согласные звуки бывают звонкие и глухие, твердые и мягкие. Так, «й », «л », «м », «н », «р » — всегда звонкие , а «х », «ц », «ч », «щ » — всегда глухие . Звуки «ж », «ш », «ц » всегда твердые, а «й », «ч », «щ » всегда мягкие. Кроме этого, согласные звуки образуют шесть пар звонких и глухих согласных: «б-п », «в-ф », «г-к », «д-т », «ж-ш », «з-с ».

- В качестве примера приведем звуко-буквенный разбор слова «приятели

», который наглядно покажет, когда количество звуков больше

, чем количество букв:

Деление по слогам: при-я́-те-ли (в слове имеется четыре слога, ударение падает на второй слог)

Перенос: при-я-те-ли

п [п]

р [р]

и [и] – гласный, безударный.

я [й] – согласный, звонкий, мягкий, непарный.

—[а] – гласный, ударный.

т [т]

е [е] – гласный, безударный.

л [л] – согласный, звонкий, мягкий, непарный.

и [и] – гласный, безударный.В слове 8 букв и 9 звуков . Несовпадения: буква «я » обозначается двумя фонемами: «й » и «а ».

- Разбор слова «дробь» является ярким примером случаев, когда напротив – количество звуков меньше

, чем количество букв:

Дробь (в слове одна гласная, а потому в ней один слог, и переносу слово не подлежит)д [д] – согласный, звонкий, твёрдый, парный.

р [р] – согласный, звонкий, твердый, непарный.

о [о] – гласный, ударный.

б [п] – согласный, глухой, мягкий, парный.

ь – не звука.В слове 5 букв и 4 звука . Несовпадения: буква «б » слышится как «п », а буква «ь » не имеет звучания. - И, наконец, фонетический разбор слова «похлебка

» докажет, что бывает и полное соответствие количества

букв и звуков:

Похлебка. Деление по слогам: по-хле-бка (в слове имеется три слога, ударение падает на второй слог)Перенос: по-хлеб-ка п [п] – согласный, глухой, твёрдый, парный.

о [а] – гласный, безударный.

х [х] – согласный, глухой, твёрдый, непарный.

л [л] – согласный, звонкий, мягкий, непарный.

ё [о́] – гласный, ударный.

б [п] – согласный, глухой, твёрдый, парный.

к [к] – согласный, глухой, твёрдый, парный.

а [а] – гласный, безударный.В слове 8 букв и 8 звуков . Несовпадения: буква «о » обозначает звук «а », буква «ё » имеет звучание «о », а буква «б » — «п ». - Приведенные примеры показывают, как делать звуко-буквенный анализ, принятый в средних общеобразовательных учреждениях. Как видно, ничего трудного в этом процессе нет, главное – опыт , знание правил и внимательность . В любом случае, всегда можно обратиться за помощью к справочникам по русскому языку . В частности, это могут быть и справочные интернет-источники, например,

Фонетикой называют раздел языкознания, который изучает звуковую систему языка и звуки речи в целом. Фонетика - это наука о сочетании звуков в речи.

Фонетический разбор, или звуко-буквенный, - это анализ строения слогов и звуковой системы слова. Такой анализ предлагается выполнять как упражнение в учебных целях.

Под анализом понимается:

- подсчитывание количества букв;

- определение числа звуков в слове;

- постановка ударения;

- распределение звуков на согласные и гласные;

- классификация каждого звука;

- составление транскрипции (графической формы слова).

При разборе важно различать понятия «буква» и «звук». Ведь первые соответствуют орфографическим правилам, а вторые - речевым (то есть звуки анализируются с точки зрения произношения).

Прежде чем приступить к звуко-буквенному разбору, следует запомнить

В русском языке десять гласных звуков:

Первые пять обозначают, что предшествующий согласный является твердым, а вторые - мягким.

И двадцать один согласный звук:

| звонкие непарные звуки | [Й’] | [Л] | [М] | [Н] | [Р] | |

| глухие непарные | [Х] | [Ц] | [Ч’] | [Щ’] | ||

| звонкие парные | [Б] | [В] | [Г] | [Д] | [Ж] | [З] |

| глухие парные | [П] | [Ф] | [К] | [Т] | [Ш] | [С] |

Звонкими называют согласные, которые образуются с участием звука, а глухие - с помощью шума. Парными называют те согласные, которые образуют пару глухой/звонкий. Например, [Б]/[П], [В]/[Ф], [Г]/[К]. Непарными - те, которые не образуют пары: [Л], [М], [Р].

При фонетическом анализе слова стоит помнить, что согласные [Ч’], [Щ’], [Й’] - всегда мягкие, вне зависимости от того, какой гласный образует с ними слог. Согласные [Ж], [Ш] и [Ц] - всегда твердые.

[Й’], [Л], [Л’], [М], [М’], [Н], [Н’], [Р], [Р’] - сонорные звуки. А значит, при произношении этих согласных звук образуется преимущественно голосом, но не шумом. Все сонорные - звонкие звуки.

В русском алфавите есть также буквы Ь, Ъ. Они не образуют звука. Ь (мягкий знак) служит для того, чтобы смягчать согласные, после которых он ставится. Ъ (твердый знак) имеет разделительную функцию.

Правила разбора на звуки

- Транскрипция записывается в квадратных скобках: .

- Мягкость звука обозначается символом «’».

- Перед глухими звонкие согласные оглушаются: ногти - [нокт’и].

- Звуки [с], [з] в приставках слов смягчаются: разъединить - [раз’й’эд’ин’ит’].

- Некоторые согласные в словах не читаются: костный - [косный’].

- Сочетание букв «сч», «зч» читаются как «щ»: счастье - [щ’аст’й’э].

- Удвоенный согласный обозначается «:»: постепенный - [паст’ип’эн:ый’].

Образец звуко-буквенного разбора слова

- Записать слово по правилам орфографии.

- Разделить слово по слогам.

- Обозначить ударный слог.

- Произнести слово вслух и на основании этого выполнить транскрипцию.

- Описать гласные звуки по порядку, обозначить, какие из них являются ударными, а какие - безударными. Описать согласные. Охарактеризовать их: парные/непарные, звонкие/глухие, твердые/мягкие.

- Подсчитать количество звуков и букв в слове.

Примеры фонетического разбора

Для примера ниже подобраны слова с наиболее интересными вариантами фонетического разбора.

Изучая русский язык, школьники вынуждены вникать в разнообразные правила, проводить многочисленные анализы и разборы по самым разным параметрам. Эту составляющую изучения языка невозможно избежать, поэтому нужно просто разобраться в вопросе с помощью примеров.

Фонетика

Прилагательное «фонетический» неразрывно связано с понятием «фонетика». Стоит подробнее узнать об этом термине.

Итак, чем же является фонетика? Эта наука, одна из составляющих лингвистики. Она концентрируется на звуках человеческой речи , изучает строение разнообразных слов с точки зрения их звучания. Фонетика рассматривает слоги, то, как в них сочетаются звуки, пытается обнаруживать закономерности их соединения.

Всю фонетику можно разделить на четыре ключевых аспекта.

- Первый – артикуляционный . Это значит, что наука рассматривает процесс непосредственного создания звука. То есть, она изучает человеческие органы, так или иначе задействованные при произношении.

- Физический аспект рассматривает воздушные колебания при произношении слов, и их характеристики. В частности, сюда относится частота и амплитуда.

- Фонологический аспект концентрируется на фонемах. То есть он рассматривает функционирование звуков в языке в целом.

- Наконец, последний, перцептивный аспект , изучает то, как разнообразные слова воспринимаются людьми.

Хотя подобное задание появилось относительно давно, оно сохраняет свою востребованность в большинстве школ бывшего СССР. Это анализ, который нацелен на рассмотрение слогов и звуков отдельного слова, при этом используются графические элементы (простановка ударения, выделение орфограмм).

- При выполнении такого задания важно, в первую очередь, произнести анализируемое слово вслух.

- Не менее важно проверить его транскрипцию.

- Прежде чем приступать к разбору, стоит просмотреть слово на предмет орфограмм.

- Ошибки можно допустить в местах, где звук имеет слабую позицию. К таким моментам относятся шипящие, согласные, имеющие твердость или мягкость, а также моменты, когда они могут быть глухими или звонкими.

Как проводить фонетический разбор?

Как правило, такой анализ состоит из семи главных аспектов:

- В первую очередь, необходимо записать исследуемое слово.

- Затем его нужно поделить на слоги и указать ударение.

- После этого необходимо рассмотреть возможность переноса слогов.

- Далее нужно записать транскрипцию разбираемого слова.

- Затем начнется самый длительный процесс – каждой букве в слове необходимо будет дать характеристику . То есть нужно указать, является ли та или иная буква согласной или гласной, ударная она или безударная, глухая или звонкая, и т. д. Также у каждой буквы нужно указать звук, которым она произносится . Нередко буквы вовсе не имеют звука.

- После этого останется указать, сколько в слове звуков, а сколько букв.

- Далее нужно написать те случаи, когда звук не соответствовал букве.

Пример фонетического разбора

Рассмотрим пример фонетического разбора слова морковь.

- Для начала, пишется само слово – морковь.

- После этого указывается ударение и возможность переноса – мор-ковь.

- Далее прописывается транскрипция, то есть то, как слово звучит – [маркоф’].

- После этого нужно разобрать каждую букву. Например, М будет соответствовать звуку [м], будет являться твердой, звонкой, непарной согласной. О будет соответствовать звуку [а], это безударная гласная. Остальные буквы нужно разобрать по такому же принципу. Отдельное внимание стоит уделить мягкому знаку. Он не будет иметь ни транскрипции, ни характеристик.

- По окончанию разбора нужно указать, что в слове находится 7 букв и 6 звуков.

- Случаями несоответствия является буква О, звучащая как А, буква В, которая звучит глухо, то есть Ф, а также присутствие мягкого знака.

- Рецепты варенья из кабачков с лимоном, с курагой и в ананасовом соке

- Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем

- Сырный суп с курицей и грибами Куриный суп с сыром и грибами

- Четверка монет таро значение

- Что такое договор найма служебного жилого помещения?

- Хлеб по технологии в духовке на дрожжах

- Требования к главному бухгалтеру Нормативное регулирование бухгалтерского учета

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter