"союз десантников"локнянского района псковской области

История одного трагического десанта

(к вопросу об учениях 106-й ВДД в Монголии в начале 1979 г.)

В истории советских ВДВ было и по-прежнему остается немало не-

изученных вопросов. И на то, конечно, существуют свои причины. Од-

ной из плохо освещенных проблем историографии Крылатой гвардии

являются факты трагической гибели советских десантников в ходе уче-

ний в мирное время.

Такой почти неизученной страничкой в летописи советского десан-

та является история учений 106-й (Тульской) воздушно-десантной диви-

зии на монгольско-китайской границе в феврале 1979 г., когда погибли и

покалечились более 40 бойцов ВДВ . Эта трагедия, утаенная руково-

дством СССР от советского народа, могла, очевидно, и не произойти,

если бы высшее руководство этими крупными учениями воздержалось

от непродуманного приказа десантировать гвардейцев на монгольскую

землю в совершенно неприемлемых для этого условиях.

Наша версия этой истории такова. Начало 1979 г. ознаменовалось

новым обострением советско-китайских отношений. Этот процесс, обу-

словленный геополитическими и прочими факторами, стал прогресси-

ровать после смерти знаменитого китайского лидера Мао Цзе Дуна в

1976 г., когда новое политическое руководство Китая во главе с Дэн Сяо

Пином стало пересматривать некоторые прежние принципы внешней

политики КНР. XI съезд КПК провозгласил откровенно антисоветский

курс. Более того, в Конституцию КНР тогда же была внесена (сообразно

решениям XI съезда КПК) важнейшая поправка, в соответствии с кото-

рой СССР провозглашался первым врагом Китая. Одновременно вра-

гом Китая провозглашался и многострадальный Вьетнам, недавно по-

бедивший в войне с американскими интервентами. Вьетнам, превра-

тившийся к этому моменту в единую социальную республику, стремился

проводить самостоятельную внешнюю политику, нацеленную на дружбу

со странами социалистического лагеря. Руководство Вьетнама также

начинает проводить курс на сближение с соседним Лаосом, маленькой

страной (3,4 млн. чел.) , которая выбрала социализм.

Завистливым и злонамеренным лидерам Китая такое положение

дел не давало покоя, что в итоге и привело к войне. 17 февраля 1979 г.

Китай осуществил агрессию против Вьетнама.

В тот же день 12 китай-

ских дивизий на фронте 1200 км вторглись на вьетнамскую территорию.

Советский Союз, связанный союзными обязательствами с дружест-

венным Вьетнамом, не мог равнодушно реагировать на это событие.

Уже 19 февраля в правительственной газете «Правда» было обнародо-

вано заявление руководства СССР. В этом заявлении утверждалось,

«что нападение Китая на Вьетнам лишний раз свидетельствует, на-

сколько безответственно относятся в Пекине к судьбам мира, с какой

преступной легкостью китайское руководство пускает в ход оружие» . В заявлении также говорилось о заверении СССР выполнить

обязательства, взятые советской стороной по договору о дружбе и со-

трудничеству между СССР и Вьетнамом.

Чем же практически был подкреплен советский демарш?

По официальной версии советской историографии СССР оказал

дополнительную помощь дружественному Вьетнаму в виде поставок,

предоставления военных советников и т.п. Во втором томе «Истории

внешней политики СССР» (М., 1986 г.) по этому поводу говорится: «Од-

новременно Советским Союзом были приняты меры по оказанию до-

полнительной помощи Вьетнаму, поставке ему всего, что требовалось

для отпора агрессору» .

Уже 19 февраля 1979 г. группа советников (20 чел.), возглавленная

генералом армии Г. Обатуровым прибыла в Ханой, столицу Вьетнама.

Оценив ситуацию на месте и выслушав доклады руководства вьетнам-

ского генштаба, советские специалисты убедили вьетнамского лидера

Ле Зуана перебросить армейский корпус из Кампучии на Лангшонское

направление, а также передислоцировать на этом же направлении ре-

активный дивизион БМ-21.

В отражении китайской агрессии участвовала группа разных совет-

ских спецов (летчики, связисты, ракетчики и проч.). К сожалению, не

обошлось без жертв среди советских офицеров. В марте 1979 г. под

Данангом (порт в Южном Вьетнаме) при заходе на посадку разбился

вьетнамский лайнер АН-24, на борту которого были генерал ВВС Малых

и пять офицеров-инструкторов. Все они погибли.

Однако СССР предпринял еще одну акцию с целью нажима на Ки-

тай. Чтобы припугнуть агрессивного соседа, было решено провести на

монголо-китайской границе демонстрацию военной мощи, образно го-

воря, побряцать оружием и поиграть мускулами. Сегодня уже мало кто

знает, что в Монголии, вассальном от СССР государстве в то время (с

1967 г.) находилась многотысячная группировка советских войск в со-

став 39-й общевойсковой армии, дислоцированной на монгольской зем-

ле. В нее входили несколько мотострелковых и танковых дивизий, на-

ходящихся в подчинении Забайкальского Военного округа. В начале

1979 г. в Монголию были переброшены три дивизии из Сибири и Забай-

калья. В создавшейся ситуации было решено использовать передовые

части 39-й армии в качестве политической дубины против агрессора –

Китая. В феврале-марте 1979 г. были проведены крупные общевойско-

вые учения в приграничных с Китаем военных округах в Монголии и на

Дальнем Востоке. К этим беспрецедентным маневрам было привлечено

около 200 тыс. человек. С Украины и Белоруссии перебрасывалась

боевая авиация . В демонстрации сил было также решено задейст-

вовать и целое соединение советских ВДВ.

По логике вещей, резонно было в этой демонстрации задейство-

вать те части ВДВ, которые дислоцировались на Дальнем Востоке. Од-

нако основные силы ВДВ находились на западных границах СССР, а

также в Закавказье и в Средней Азии. На дальневосточных границах с

Китаем лишь 11-я отдельная ДШБ, дислоцированная в Могоче, близ

Читы. Эта одна из первых ОДШБр была создана в 1968 г. и находилась

в оперативном подчинении Забайкальского военного округа . Но эту

бригаду решили не трогать.

Выбор высшего военного руководства пал на 106-ю гвардейскую

воздушно-десантную краснознаменную ордена Кутузова 2-й степени

дивизию. Почему было решено задействовать это соединение ВДВ?

106-я (Тульская) ВДД по праву считалось одной из лучших соединений

Крылатой гвардии. Неслучайно, что именно эта дивизия участвовала

неоднократно в ответственных и экспериментальных учениях, а также

выполняла высокие правительственные задания. Вот несколько приме-

ров.

В 1957 г. тульские десантники обеспечивали приземление первых

космических снарядов с четвероногими космонавтами – собаками Бел-

ка, Стрелка, Чернушка. А через несколько лет гвардейцы 106-й ВДД

удостоились чести встречать площадке приземления космонавта Юрия

Гагарина .

В конце 50-х гг. (уже при В.Ф. Маргелове) воины Тульской дивизии

ВДВ участвовали в экстремально-климатическом десантировании в

просторах Заполярья. В разгар маргеловских реформ ВДВ в начале 70-

х гг. тульские десантники одни из первых начали осваивать новую де-

сантную бронетехнику БМД-1 и БТРД. Наградой стал вымпел МО СССР

«За мужество и воинскую доблесть». Тульская дивизия неоднократно

привлекалось и к тушению лесных пожаров в Подмосковье и в Цен-

тральном Нечерноземье.

Возникает вопрос: почему именно 106-ю ВДД было решено десан-

тировать на монгольско-китайской границе? Ведь эта дивизия была

дислоцирована под Москвой и, очевидно, была нацелена на европей-

ский театр военных действий. Почему не выбрали дивизии ВДВ, дисло-

цированные в Закавказье (104-я Кировобадская ВДД) и Средней Азии

(105-я Ферганская ВДД)? Эти соединения Крылатой гвардии были обу-

чены воевать в условиях горно-пустынной местности . Очевидно,

причины следует искать в политической области. В начале1979 г. в

Иране было неспокойно. Недовольство иранцев деспотизмом шахского

режима грозило обернуться революционным взрывом, что и произошло

10-11 ноября 1979 г. Монархический режим в Иране был свергнут, и к

власти пришло мусульманское духовенство во главе с аятоллой Р. Ха-

мени. Также неспокойно было и в соседнем Афганистане, где в апреле

1978 г., свергнув режим Дауда, к власти пришли коммунисты НДПА. В

этой, тогда еще дружественной стране разгоралась гражданская война,

создавалась угроза втягивания советских войск в междоусобицу ДРА.

Поэтому 105-я и 104-я ВДД были начеку.

106-я ВДД, хотя и считалась «лесной» дивизией, тем не менее

имела опыт десантирования в горно-пустынной местности. Еще в 1966

г. 137-й гвардейский парашютно-десантный полк принял участие в круп-

ных учениях на территории Закавказья и удачно десантировался на

гористую твердь. В 1978 г. тот же 137-й полк в рамках эксперимента де-

сантировался на горно-пустынную территорию.

Итак, выбор был сделан. В Монголию перебрасывалась 106-я ВДД.

По отрывочным источниковым сведениям трудно точно определить, в

полном ли составе тульская дивизия направилась на учения в далекую

Монголию.

В книге «Воздушно-десантные войска России» утверждается: «В

1979 г. дивизия была поднята по тревоге и через несколько дней приня-

ла участие в учениях на территории Монголии» .

Армада военно-транспортных самолетов с тульскими десантниками

и бронетехникой на борту направилась на Восток. Это был почти бес-

примерный воздушно-десантный поход протяженностью в несколько

тысяч километров. Десантные лайнеры летели на большой высоте. Для

дозаправки авиатоплива было произведено несколько посадок.

Точное место проведения учений исследователю установить не

удалось. Известно только, что десантирование проходило в пустыне

Гоби в нескольких километрах монгольско-китайской границы. В нашем

распоряжении – ценный мемуарный источник, позволяющий частично

воспроизвести драматическую картину произошедшего. Это воспомина-

ния офицера ВВС (вертолетчика) В.Г. Домрачева, включенные в сбор-

ник «Опаленные Афганом. Рассказывают участники Афганской войны».

В начале1979 г. этот офицер служил в эскадрилье транспортных верто-

летов, обеспечивающих перевозки грузов по всей Монголии, на терри-

тории которой были дислоцированы немало советских воинских частей.

Как явствует из воспоминаний В.Г. Домрачева и некоторых других

источников, учениями руководила группа высокопоставленных офице-

ров во главе с первым заместителем Министра Обороны СССР марша-

лом Сергеем Леонидовичем Соколовым, от которого теперь зависела

судьба десанта, ибо именно этому человеку предстояло дать команду

на десантирование в условиях морозной и очень ветреной погоды.

В.Г. Домрачев вспоминает: «Дул пронизывающий ветер. Лопасти

вертолета махали, как крылья птицы. «Если ветер не успокоится, то вы-

садки десанта не будет», – подумал я.

Через сорок минут к нам пришел посыльный от руководителя поле-

тов и сказал, чтобы мы готовились к встрече основной группы вертоле-

тов с руководством учений. Мы должны были показывать садящимся

вертолетам места посадки.

Еще через десять минут началось настоящее столпотворение –

один за другим подлетали и садились вертолеты с офицерами высокого

ранга.

Село 10 вертолетов, но Главного не было, и место возле трибуны

оставалось свободным. Офицеры прошли на трибуну, и тут же появился

вертолет с Главным. При появлении Маршала Соколова обстановка

оживилась, офицеры забегали, засуетились. После коротких докладов

были заняты места на трибуне, и один за другим с интервалом в одну

минуту со стороны севера стали появляться десантные самолеты ИЛ-

76.

Ко мне подошел бортовой техник и спросил: «Командир, неужели в

такой ветер будут бросать десантников?»

«Не должны, – ответил я, – это же убийство!»

На трибунах началось движение генералов, к Соколову подошел

командующий ВДВ и доложил, что сильный ветер и выброску выполнять

нельзя (выделено нами – Д.С.). Тот опустил голову, покачал ей и ска-

зал: «Сделаем пробное десантирование – из одного самолета людей,

из двух – технику». Никто не возразил, все стали молча наблюдать за

надвигающейся трагедией.

Со стороны руководителя выброски донеслись слова: «Выброску

разрешаю!»

Итак, приказ поступил. Военно-транспортные лайнеры один за дру-

гим взмыли в небо. В чревах самолетов находился личный состав 137-

го полка 106-й ВДД со штатной бронедесантной техникой. В авангарде

дивизионного десанта были воины разведроты полка . Помимо раз-

ведчиков в одном самолете находились механики-водители БМД-1, а

также офицеры полка. Во втором самолете ИЛ-76 были три зашфарто-

ванные «бээмдешки».

Передовому отряду тульских десантников, как уже отмечалось,

предстояло десантироваться с техникой в поистине экстремальных ус-

ловиях монгольской зимы. Кто служил в ВДВ, может, наверное, пред-

ставить, что в те минуты чувствовали гвардейцы, некоторым из которых

было, увы, суждено жить последние минуты. Ангел скорби уже ожидал

души воинов, кому была уготована страшная смерть на монгольской

земле.

Десантирование началось. В этот момент сила ветра достигала 40

метров в секунду – сумасшедший для десантирования показатель. Че-

рез несколько минут после начала выброски несколько десантников (по

некоторым данным более 10 человек) разбились насмерть об окаме-

невшую пустынную твердь. Несколько десятков гвардейцев от страшно-

го соприкосновения с землей получили ранения и увечья. Разбились и

все три БМД. Выброску основных сил десантного полка тотчас отмени-

ли.

Вот как гибель десанта описывает упомянутый очевидец: «Под од-

ним из пролетающих самолетов появились две точки, под следующим

еще две, которые через несколько секунд переросли в купола парашю-

тов с техникой.

Выброшенная с парашютами техника стремительно приближалась

к земле, увеличиваясь на глазах. Окружающие увлеклись происходя-

щим и не заметили, как со следующего самолета «посыпались» десант-

ники.

Километрах в двух от трибун стала приземляться десантная техни-

ка. Тормозные системы где срабатывали, а где-то не срабатывали. Я

впервые увидел, как с БМД слетают башни при ударе о землю. «Хоро-

шо, что там нет людей», – сказал кто-то сзади. Эти слова стали как бы

сигналом: все вспомнили, что были выброшены и десантники. Опять, не

сговариваясь, подняли головы и увидели, как все небо было усеяно ку-

полами парашютов.

Десантники мужественно боролись с ветром, стремясь приземлить-

ся как можно ближе к десантной технике, но, коснувшись земли, как-то

беспомощно повисали на лямках и, не поднимаясь на ноги, тащились за

наполненными куполами своих парашютов по пустыне.

В первый момент на трибунах стояла тишина. Все понимали, что

происходит, но никто не мог сказать и слова.

Вдруг кто-то зычным голосом крикнул: «Летчики, срочно запускайте

вертолеты и собирайте раненых». Мы кинулись к вертолетам, запустили

их и полетели к пострадавшим. Приходилось пролетать по пустыне

дальше десантников, выпускать из кабины бортового техника и правого

летчика, чтобы те гасили парашюты и заносили десантников в кабину

вертолета. В каждом вертолете было по пять-шесть пострадавших. Пе-

ремешались пыль, кровь, снег. Стоны, крики. Были и мертвые.

Мы перевезли их в полевой госпиталь и улетели выполнять свои

задания. Позже узнали, что из 108 десантников пострадали ровно поло-

вина, но учения продолжались, потери тоже» .

Разумеется, выброску главных сил десанта отменили, тем самым

была спасена жизнь и здоровье десантников из других подразделений

полка. Самолеты с десантом, находящиеся уже в воздухе, развернув-

шись, стали возвращаться.

Учения были завершены, части и подразделения 106-й ВДД на

транспортной авиации вернулись на «зимние квартиры». Воины 137-го

полка возвращались в Тулу по железнодорожным коммуникациям .

Можно ли ставить вопрос о персональной ответственности тогдаш-

него командующего ВДВ генерала Д. Сухорукова за трагические собы-

тия в Монголии в начале1979 г.? Однозначно ответить на это, конечно,

трудно. Наверное, постановка этого вопроса справедлива и исторически

уместна. Ведь речь идет о человеке, который командовал тогда нашей

Крылатой гвардией и мог влиять тем или иным образом на описывае-

мые события. Но Д. Сухоруков – не В.Ф. Маргелов. Сила воли и смело-

сти этих исторических субъектов неравноценна. Конечно, Сухоруков и

как командующий, и как ветеран ВДВ, и как человек, душевно пережи-

вал за случившуюся трагедию на монгольско-китайской границе. Это и

понятно. Но представляется, что он внутри своего естества чувствовал

вину за гибель десантников, хотя открыто признать это ему было труд-

но. Поэтому неслучайно, что в своих мемуарах («Записи командующе-

го–десантника») о трагическом десанте Д. Сухоруков пишет вскользь:

«Десантироваться предстояло на голую каменную, серую, как цемент,

пустыню. В день десантирования поднялся сильный ветер. Первой по-

шла на прыжок разведывательная рота. Это был прыжок в ад.

Выброска основных сил была отменена. Самолеты, находящиеся

уже в воздухе, развернулись и стали возвращаться на свои аэродромы.

Вскоре дивизия была перевезена самолетами военно-транспортной

авиации и частично железнодорожным транспортом в места постоянной

дислокации.

Учение показало реальную возможность военно-транспортной

авиации совершать в короткие сроки переброску на большие расстоя-

ния воздушно-десантной дивизии в полном составе с боевой техникой.

Десантники получили опыт подготовки к десантированию на незнакомых

аэродромах, но в то же время всплыли некоторые вопросы тылового

обеспечения и ряд других, по которым потом были приняты решения»

.

И все. О произошедшей на этой территории трагедии, о гибели и

увечьях почти 50 десантников с Тульской дивизии экс-командующий

ВДВ предпочел не писать.

Почему? Возможно потому, что чувствовал долю своей вины в том,

что случилось? Кто знает…

Что же чувствовал «Железный Человек», В.Ф. Маргелов, когда ему

стало известно о случившемся в Монголии? Понятно что. Новоиспечен-

ный инспектор-пенсионер, конечно, всей душой испытывал боль и внут-

ренне оплакивал погибших гвардейцев. Несомненно, что «десантный

Батя» не раз задавался тогда вопросом: кто же дал, по сути, преступ-

ный приказ о начале десанта?

Действительно, кто? Доступных источниковых материалов, позво-

ляющих ответить на вопрос в нашем распоряжении, увы, нет. По логике

вещей, решающее слово, очевидно, было за тем человеком, кто коман-

довал тогда учениями. А им был маршал С.Л. Соколов, давний недоб-

рожелатель В.Ф. Маргелова. Согласно упомянутым воспоминаниям

очевидца, офицера-вертолетчика В.Г. Домрачева, приказ исходил от

самого маршала С.Л. Соколова. Ответить точно на поставленный во-

прос мог бы и тогдашний командующий 106-й ВДД Е.Н. Подколзин, но

его душа уже давно взошла к pro patria.

Таким образом, 1979 год оказался знаковым для судеб советских

ВДВ. Ушел с поста командующего Крылатой Гвардией В.Ф. Маргелов,

ушла в лету и маргеловская эпоха. И, наверное, символично, что это

событие ознаменовалось фактом трагического десанта тульских де-

сантников в Монголии. Согласно древней философской максиме, ничего

случайного в нашей жизни не бывает. Пройдет несколько месяцев, и в

том же 1979 году в истории ВДВ начнется эпоха девятилетней войны в

Афганистане, в которой нашим десантникам предстоит воевать по-

настоящему с дерзким врагом, воевать по маргеловски, сохраняя рено-

ме элиты Советской Армии. 106-я ВДД до конца XX в. и по сей день со-

храняла репутацию отличного соединения ВДВ.

В этой дивизии не только сохраняются славные традиции, зало-

женные великим В.Ф. Маргеловым, но и задействован современный

опыт боевых действий, полученных в локальных войнах и конфликтах.

Считается, например, что в 80-е 70% офицеров и прапорщиков Туль-

ской дивизии воевали в Афганистане .

Треть века минуло с тех пор, как произошла трагедия в феврале

1979 г. в Монголии. Прах погибших воинов давно истлел в цинковых

гробах.

Маршал С.Л.Соколов, ставший после маршала Д.С. Устинова Ми-

нистром обороны СССР, прожил долгую достойную жизнь. Он скончал-

ся недавно, в 2012 г. на 102 году жизни. Вспоминал ли он перед уходом

в мир иной о десантниках, погибших и покалеченных на тех злополуч-

ных учениях? Бог ему судья. Несомненно, будущие историки ВДВ не раз

вернутся к освещению рассматриваемых событий в Монголии. И пусть

им удастся восстановить и обнародовать фамилии и звания тех воинов

Крылатой гвардии, которые героически выполняли приказ, в мирное

время обрекший некоторых из них на погибель.

Трагический десант

(светлой памяти гвардейцев 137-го полка ВДВ,

погибших на учениях в Монголии в феврале 1979 г.)

В пасть смерти выброшен десант

И судьбы воинов свершились;

Следит кармический гарант,

Чтоб в Рай врата для воинов открылись.

* * *

Взбесился ветер над пустыней,

Трещат и рвутся купола,

А маршал упоен гордыней,

Безмолвен он, и Бог ему судья.

* * *

Тверда как камень мерзлая земля,

Об эту твердь десант наш бьется.

За 10-ю бойцами смерть пришла;

О, сколько слез родней прольется.

* * *

Кровь окропила поле приземленья,

Пораненных бойцов таскают купола.

И многих в том кошмаре ждет спасенье;

От смерти лютой их судьба спасла.

* * *

В трагедии десанта кто виновен?

Тот гордый маршал, что отдал приказ

На смерть обречь людей? Он не достоин

Быть понятым, оправданным средь нас?

Известная поговорка гласит:

«В России только три столицы: МОСКВА, РЯЗАНЬ и ЛУХОВИЦЫ»

Москва – столица государства,

Луховицы – огуречная столица,

Рязань – столица ВДВ.

Справка

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению.

Почему Рязань – столица ВДВ?

Аргумент №1

В Рязани размещается Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ)

Училище было образовано Приказом Реввоенсовета Советской Республики от 13 ноября 1918 года в качестве 1-х Рязанских пехотных курсов красных командиров.

В 1958 году училище было преобразовано в высшее общевойсковое командное. Весной 1959 года Алма-Атинское десантное училище было объединено с Рязанским училищем, и с этого времени Рязань становится кузницей командных кадров для ВДВ. С 1964 года училище стало именоваться Рязанским высшим воздушно-десантным командным Краснознаменным училищем. 12 ноября 1996 года, учитывая многочисленные просьбы личного состава, ветеранов, Президент Российской Федерации распоряжением № 535 присвоил училищу новое почетное наименование «имени генерала армии Маргелова Василия Филипповича» .

За время своего существования училище подготовило более 48 тысяч офицеров для ВДВ и других видов и родов войск ВС РФ и провело 132 выпуска молодых офицеров.

На долю большинства из них выпала суровая военная судьба. Воспитанники училища принимали активное участие в боях за Родину с японскими самураями на озере Хасан и на реке Халхин-Гол, с белофиннами, в освобождении Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии.

В суровые годы Великой Отечественной войны питомцы училища сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, на Волге и на Волховском фронте.

За успехи в подготовке командных кадров училище награждено двумя орденами Красного Знамени (1943 г., 1968 г.).

С честью выдержали серьезные испытания выпускники училища и в послевоенный период. Им пришлось пройти Венгрию, Чехословакию, многие выпускники прошли суровую школу Афганистана. За годы войны в Афганистане 7 выпускников училища были удостоены звания Героя Советского Союза, многие награждены боевыми орденами и медалями.

Афганистан оказался своеобразной прелюдией национальных и политических конфликтов, вспыхнувших на территории СССР и СНГ. В Тбилиси, Сумгаите, Баку, Нагорном Карабахе, Таджикистане, Приднестровье, Прибалтике, Чеченской Республике – повсюду, где вспыхивал пожар национальной и политической розни, десантники личным мужеством, а порой и жизнью обеспечивали мир и спокойствие в этих регионах.

Выпускники училища составляли основу всего командного состава Российских Миротворческих Сил в Югославии. Их усилия, направленные на прекращение межнациональной вражды, вызывали положительные оценки международной общественности.

Среди выпускников училища 53 Героев Советского Союза и 74 Героя Российской Федерации.

На данный момент в училище проходят службу 29 офицеров – участников войны в Афганистане. 109 военнослужащих – участников боевых действий в Чечне продолжают службу в училище. 119 – награждены боевыми наградами.

Активная военная подготовка иностранных граждан в училище началась с 1962 года. В рязанском училище получили образование 625 человек из 32 стран мира. Сейчас училище активно готовит военнослужащих из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Китайской Народной Республики и Республики Мали и др.

В 2006 году за отличные показатели в боевой подготовке и вклад в укрепление обороноспособности страны училище награждено Вымпелом МО РФ «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку».

В апреле 2009 года РВВДКУ посетил Президент РФ, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Д. А. Медведев. Результатом посещения стала высокая оценка подготовки офицерских кадров училищем, высказанная Верховным Главнокомандующим.

За заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации от 21 июля 2009 года № 001 училище награждено Грамотой Верховного Главнокомандующего Российской Федерации.

В разные годы училище посещали представители руководства страны и Вооруженных Сил. Среди них: Президент РФ Путин В.В., Председатель Совета Федерации Миронов С.М., Председатель Государственной Думы РФ Грызлов Б.В., Министры Обороны РФ Иванов С.Б. и Сергеев И.Д., Премьер-министр РФ Черномырдин В.С., Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и др.

Среди выпускников училища много прославленных военачальников, современных военных и политических деятелей:

Генерал армии Павел Грачёв – Герой СССР, МО РФ;

Генерал-полковник Валерий Востротин – Герой СССР, депутат государственной Думы;

Генерал-лейтенант Александр Лебедь – губернатор Красноярского края;

Генерал-полковник Евгений Подколзин – командующий ВДВ;

Генерал-полковник Георгий Шпак – командующий ВДВ, губернатор Рязанской области;

Генерал-лейтенант Владимир Шаманов – командующий ВДВ;

Генерал-полковник Александр Колмаков – командующий ВДВ, первый зам. министра обороны РФ;

Генерал лейтенант Валерий Евтухович – командующий ВДВ;

Войцех Ярузельский – руководитель Польши;

Ливан Шарашенидзе – министр обороны Грузии;

Генерал-полковник Тумани Туре – президент республики Мали и мн. др.

В 1995, 2005, 2007-2010 годах парадный расчет курсантов училища представлял пешую колонну Воздушно-десантных войск на Параде Победы на Красной Площади в городе Москве.

Училище шефствует над более чем 30 учебными заведениями города Рязани и Рязанской области, в которых целенаправленно созданы 16 военно-ориентированных кадетских класса, два из которых носят наименование «Юный десантник».

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1951-р и от 11 ноября 2009 г. № 1695-р вуз вошел в состав «Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» в качестве филиала с присоединением структурных подразделений (факультетов) Рязанского военного автомобильного института им. генерала армии В.П. Дубынина и Рязанского высшего военного училища связи им. Маршала Советского Союза М.В. Захарова.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 895-р училище стало самостоятельным, подчинено Командующему Воздушно-десантными войсками и именуется Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем (военным институтом) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Рязань – столица ВДВ

Аргумент №2

День города

День Ильи-пророка

День Воздушно-десантных войск

Рязань стала малой родиной для Воздушно-десантных войск. 2 августа – особый день в календаре не только для «голубых беретов», но и для всех горожан. Этот день и большой православный праздник - День пророка Божия Илии. Илья-пророк является небесным покровителем воинов ВДВ.

Праздник ВДВ берет начало в 1930 году, когда 2 августа на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

Традиционно в День ВДВ в Рязань, на малую Родину «голубых беретов» съезжаются офицеры-десантники со всей страны. Повсюду – встречи полковых друзей, братание, флаги, воспоминания о былом…

Голубые береты примеряют женщины и дети. Основной праздник проходит вечером на Центральном спортивном комплексе города. День ВДВ в Рязани отмечают с особенным размахом.

В рамках этого праздника в Рязани по традиции устраивают концерты, образцово-показательные выступления воинов-десантников, народные гулянья, выставки-продажи сувенирно-патриотической продукции, ярмарки народных промыслов и др.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Олег Ковалев, Губернатор Рязанской области: – День рождения Рязани и чествование самого элитного и прославленного рода войск России в один день – очень символично. Эту традицию поддержали тысячи горожан, потому что единственное в мире десантное училище находится в Рязани, прославленный 137-й гвардейский парашютно-десантный полк тоже дислоцируется здесь. За последние десятилетия Воздушно-десантные войска стали настоящим символом нашей области, дав Рязани право называться столицей ВДВ. У нашего города, как и у любого человека, свой характер, своя судьба. Столица ВДВ – это стойкость, мужество, уверенность, исключительная ответственность, несгибаемая воля, стремление преодолевать трудности, несмотря ни на что. |

Аргумент № 3

Рязань тесно связана с именем легендарного командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова – Десантника №1

В Рязани ВДВ расшифровывают, как «Войска дяди Васи». Речь идет о легендарном командующем ВДВ Василии Филипповиче Маргелове – Десантнике №1.

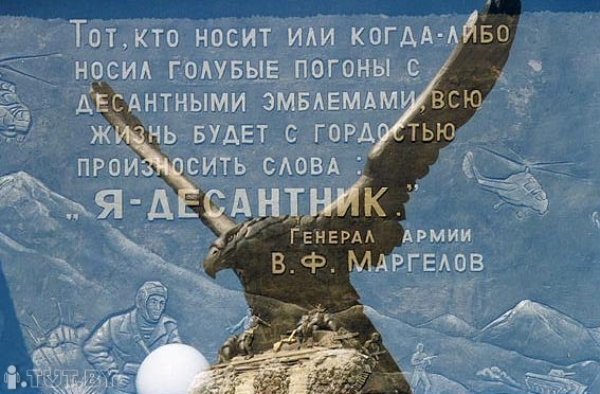

Василий Филиппович Маргелов запомнился сослуживцам своими патриотическими афоризмами. Эти изречения пользуются большой популярностью у десантников:

«Прыжок не самоцель, а средство вступления в бой»

«Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай»

«Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолёт, откуда города и сёла кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра бьющего в грудь, тот никогда не поймёт чести и гордости десантника…»

«В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору, с целью разорвать эту пасть»

«ВДВ - это мужество, стойкость, успех, натиск, престиж»

«Даже смерть не является оправданием невыполнения боевого приказа»

«С любых высот - в любое пекло!»

«Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга»

«Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: я - десантник!»

Маргелов стал настоящей рязанской легендой. В советские годы существовала любопытная традиция. Ею пользовались те из абитуриентов училища ВДВ, кто заваливал вступительные экзамены. От старших товарищей они узнавали о «маргеловском шансе». Нужно было прорваться на дачу Василия Маргелова. Она находилась под Москвой и строго охранялась.

Рассказывает любитель военной истории Александр Силантьев . «Охраной занимались бойцы, прошедшие спецподготовку. Участок обнесен колючей проволокой. Подобраться незамеченным было практически невозможно. Чтобы сделать это, соискатели часами сидели в болоте. Улучшив момент, перелезали через «колючку» и стремглав бросались к крыльцу. И рапортовали командующему: мол, так и так, срезался на экзаменах. Хочу учиться. И Маргелов звонил в училище. Одного звонка было достаточно – парня зачисляли. Логика была простой: если этот «челобитчик» проявил волю и упорство, сумел проникнуть на территорию охраняемого объекта – значит, из него выйдет первоклассный диверсант. Это не было массовым явлением. Через «маргеловский шанс» проходили единицы – и в последующем они стали достойными офицерами». |

В Рязани свято чтут память Десантника №1, главкома ВДВ генерала армии Маргелова Василия Филипповича:

Одна из центральных площадей Рязани носит имя Василия Маргелова

Много «голубых беретов» из Рязани прошли «горячие точки» в экзотических странах. Кто-то уцелел, кто-то не вернулся домой… Молчаливое свидетельство тому – монумент на площади Маргелова. Он посвящен Рязанцам, погибшим в локальных войнах.

Памятник В.Ф. Маргелову в сквере перед РВВДКУ им. В.И. Маргелова

Памятник В.Ф. Маргелову на территории РВВДКУ

Аргумент № 4

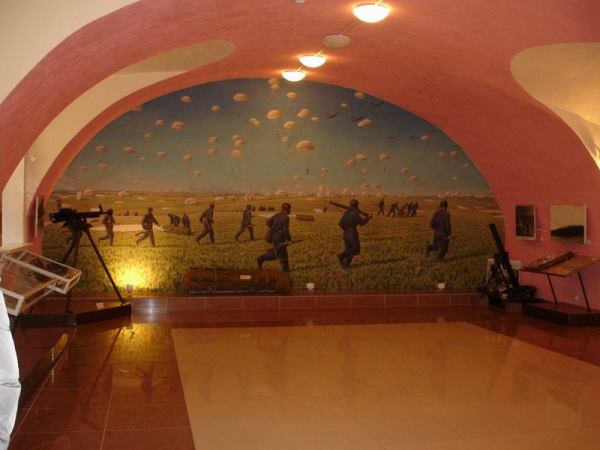

В Рязани расположена еще одна уникальная достопримечательность - Музей Воздушно-Десантных Войск

Музей истории Воздушно-десантных войск - федеральный государственный военно-исторический музей, посвящённый истории Воздушно-десантных войск. Является первым и крупнейшим официальным музеем по данной тематике.

Решение о создании музея было принято 14 декабря 1968 года министром обороны Маршалом Советского Союза А. А. Гречко, по инициативе командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии В. Ф. Маргелова. Открыт 28 июля 1972 года, в день выпуска молодых офицеров Рязанского училища ВДВ.

Находится в историческом здании бывшей духовной семинарии, на улице Семинарской, однако юридический адрес музея указывается самим музеем по близлежащей площади Маргелова, как созвучной с тематикой музея.

У входа в музей установлена боевая машина десанта БМД-1 и АСУ-57 - противотанковое самоходное орудие воздушно-десантных подразделений.

Боевая машина десанта (БМД-1), уникальна. На подобной БМД в 1973 году было совершено первое в мире десантирование с самолета АН-12Б с экипажем внутри. До той поры экипажи выбрасывались отдельно, а техника - отдельно. Это снижало боевой потенциал десанта, не выполнялся девиз ВДВ «С неба - на землю - в бой». Возникла революционная идея - совершить бросок машины с экипажем внутри. В экипаже был сын командующего - старший лейтенант Александр Маргелов. Десантирование прошло успешно. Но риск был высоким.

Экспозиции музея посвящена созданию, развитию и совершенствованию Воздушно-десантных войск, их участию в различных войнах, начиная с 1930-х годов до настоящего времени, о выполнении ими миротворческих задач в Абхазии, Боснии и Герцеговине и Косово. В фондах музея находятся около 80 тысяч единиц хранения музейных предметов, среди которых реликвийные знамена воздушно-десантных дивизий и бригад, участвовавших в Великой Отечественной войне, боевые ордена и медали воинов-десантников, образцы отечественного и иностранного стрелкового оружия, десантные парашюты и снаряжение парашютистов, личные вещи, архивные документы, фронтовые газеты и письма.

Музей располагает кинозалом, в котором демонстрируются видеофильмы об истории и боевой подготовке ВДВ

Даже не служив в армии, после посещения этого музея понимаешь: легенды о вэдэвэшниках слагают не просто так.

Аргумент №5

В Рязани расположена Аллея героев ВДВ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на Алее героев ВДВ 14.06.2014 г

Аргумент №5

Рязань считают столицей ВДВ во многих странах. Здесь в РРВДКУ с 1962 года ведется подготовка иностранных военнослужащих - десантников.

|

|

В 1965 году согласно требованиям директив Генштаба от 1 февраля 1965 года № 5/90936, от 26 февраля 1965 года № ОРГ/3/45444 специальное отделение училища по подготовке вьетнамских военнослужащих переименовано в специальное отделение по подготовке военнослужащих армий несоциалистических стран.

В последующие годы структура подразделения по обучению иностранных военнослужащих изменялась в зависимости от количества обучаемых.

За 24 года (1986 – 2010) в училище подготовлено 188 (166 – полный курс обучения, 22 – офицерские курсы) военных специалистов для дружественных армий Алжира, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Узбекистана. 16 из них окончили училище с золотой медалью.

В 2010 году специальный факультет РВВДКУ (ВИ) был объединён со специальным отделением РВВАИ. В настоящее время на специальном факультете обучается иностранные военнослужащие 13 государств.

Аргумент № 6

Рязань – место дислокации прославленного 137 парашютно-десантного кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка

Парадное прохождение 137 ПДП на праздновании Дня Победы в Рязани

В ноябре 1948 года на базе второго батальона 347-го гвардейского парашютно-десантного полка был сформирован 137-й гвардейский посадочный воздушно-десантный полк. Позднее, в марте 1949 года он был переименован в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк (137 ПДП). Почётное звание кубанский казачий и ордена Красной Звезды было присвоено полку в декабре 1997 года.

|

|

За все годы существования части более 700 гвардейцев были отмечены наградами Родины.

В далеком уже 1955 году полк впервые участвовал в крупных учениях с практическим десантированием в районе г. Плавск, а годом позже - в рамках учений Закавказского военного округа успешно покорил горную местность, спустившись на скальные уступы на парашютах. Уже тогда его признавали одним из лучших в ВДВ.

В 1957 г. полк принимал участие в воздушном параде на Тушинском аэродроме в Москве. Прыгали из самолетов Ил-12. Во время десантирования гвардии рядовой Михеев спас жизнь гвардии рядовому Соколову, за что был награжден медалью «За отвагу».

И вновь учения, учения, учения... Сколько их было, пожалуй, не сосчитать. Московский и Одесский военные округа, Черноморский флот и даже Болгария не раз видели, как расцвечивают белоснежными куполами небо «голубые береты» 137-го полка.

От боевой учебы отвлекали в те времена редко. Но «крылатая» гвардия была всегда там, где трудно, касалось ли это многомесячных строевых тренировок (полк с 1959 года - постоянный участник военных парадов на Красной площади) или тушения лесных пожаров в Московской и Рязанской областях. Так что вряд ли было случайным, что за проявленную организованность, воинскую доблесть и мужество, отличную полевую выучку, высокую боевую готовность полк в 1973 году был награжден Вымпелом министра обороны «За мужество и воинскую доблесть».

Военнослужащие полка не раз доказывали, что не зря носят гвардейское зва-ние. Именно десантникам 137-го в 1973 году доверили выполнение ответственного правительственного задания: они первыми осваивали новые самолет Ан-22 и парашют Д-5. Спустя два года рязанцы также первыми ступили на рампу новейшего на тот мо-мент Ил-76, ставшего на долгие годы родным для ВДВ в целом.

Были в истории части и другие значимые события. В 1975 году на показных тактических учениях в кабине совместного десантирования впервые в истории «крылатой» пехоты на землю спустились два человека - старшина П. Волокушин и сержант В. Лыбоков. Можно вспомнить еще и целый ряд тактических учений с перелетом на дальние расстояния. Гвардейцы именно по ним изучали географию страны - Иркутск, Псков, Чирчик - и даже далекую Монголию.

Война в Афганистане не прошла мимо этого полка. И хотя ни одного из подразделений в полном составе «за речкой» не было, значительная часть офицеров и прапорщиков испытали зной Пули-Хумри и холод Гиндукуша.

Хватало полку работы и на просторах бывшего СССР. В 1988-1990 годах личный состав части четыре раза принимал участие в установлении и обеспечении общественного порядка в Закавказье.

Конец 80-х - начало 90-х годов прошлого века - тяжелый период в жизни страны. Менялось общество, отношения между людьми, рушилось то, что казалось незыблемым и вечным. Страна бурлила. Именно с того времени Воздушно-десантные войска приступили к проведению «специальных операций».

Начало 1988 года ознаменовалось в Армении и Азербайджане вспышкой демонстраций и митингов, направленных друг против друга и быстро переросших в кровавые столкновения. Детонатором событий стало начавшееся в Нагорном Карабахе движение за воссоединение с Арменией.

В феврале 1988 года мир узнал о трагических событиях в крупном промышленном городе Азербайджана - Сумгаите. На несколько дней город погрузился в дым пожарищ, костров из имущества армянского населения города, стал эпицентром преследований, насилия и убийств не только армян, но и тех, кто их спасал.

Всеобщий террор и разрушения привели к тому, что предприятиям города грозила остановка, а это уже экономическая и технологическая катастрофа. Принятые пра-воохранительными органами и имевшимися войсками меры результата не давали.

29 февраля 1988 года поднятый по тревоге 137-й парашютно-десантный полк под командованием подполковника В. Хацкевича высадился на аэродроме вблизи Баку, совершил марш и с ходу приступил к выполнению поставленной перед ним задачи. Восстановил государственную власть, спас людей, начал эвакуацию армянского населения города.

Были обезврежены бандитские группировки, налажена нормальная работа предприятий и социальных объектов. В начале апреля полк вернулся в Рязань.

В январе 1990-го в столице Азербайджана в бою с экстремистами погиб командир разведывательного взвода гвардии лейтенант Александр Аксенов.

Спустя полгода - очередная командировка. На этот раз десантников ждал Фрунзе (ныне Бишкек). Потом им предстояло гасить межнациональный конфликт в Приднестровье, куда была переброшена сводная группировка полка. Но не успели там сбить пламя пожара, как заполыхала в кровавой междоусобице Северная Осетия. И вновь - обстрелы, мины на дорогах, ненависть людей, надежда во взглядах и словах. Десантники прошли через все, сумев добиться мира, пусть хрупкого, в обоих регионах. И помогали им в этом высокая профессиональная подготовка, мужество и честь, которую они не уронили ни разу.

Отдельной строкой в биографии полка значится Чечня. Первая кампания для «голубых беретов» началась с сигнала тревоги, прозвучавшего в один из ноябрьских дней 1994-го. 30 ноября сводный полк, основу которого составили парашютно-десантные батальоны из Рязани и Тулы, был готов к переброске на юг. 1.500 десантни-ков и 250 единиц техники, включая колесные машины и самоходную артиллерию, десантировались посадочным способом на аэродроме в Моздоке. 10 дней занимались боевой подготовкой. Провели боевое слаживание и вскоре получили приказ на марш к Грозному. Более конкретной задачи не было. Пройдя Терским хребтом, на подступах к Долинскому отбили до десятка атак противника, уничтожив два танка, БТР и около 60 боевиков Дудаева. Понесли и первые потери, на что бандиты в дальнейшем далеко не всякий раз решались испытывать на прочность парней в голубых беретах.

Зато десантники били противника, что называется, по полной программе. Так было в Аргуне, Грозном, других городах и селах, где доводилось выполнять задачи рязанским гвардейцам. Кстати, в Грозном именно они прорывали кольцо окружения вокруг майкопской бригады, именно они штурмовали комплекс правительственных зданий в центре города. А сколько было коротких, но яростных схваток, о которых не знает никто, кроме тех, кто в них участвовал!

В новогоднюю ночь 1995-го рязанский батальон, которым командовал гвардии подполковник Глеб Юрченко, получил задачу - пройти в район железнодорожного вокзала г. Грозного, разблокировать ведущую бой в окружении 131-ю мотострелковую бригаду и занять плацдарм в том районе.

Грозный горел. Густой туман и смог сильно ограничивали видимость. Сначала наскочила на мины БМД. Потом две самоходки «Ноны» были в упор расстреляны из гранатометов. Потом потеряли еще две БМД. Юрченко принял решение вернуться и оставить «броню», артиллерию и тылы в парке имени Ленина. Но вернуться - не значит не выполнить поставленную задачу. Под покровом ночи две роты под командованием капитанов Кошелева и Теплинского в пешем порядке пробрались к вокзалу и тихо, без боя заняли две оставленные боевиками на ночь пятиэтажки. Расстреляв днем раньше мотострелков, а потом увидев, как «драпают» и десантники, боевики явно не ждали новых гостей. Отдохнув и позавтракав, они подъезжали к своим позициям на «Икарусах», словно туристы. И были уничтожены.

А с другой стороны к привокзальным домам по проторенному маршруту не спеша, прикрытая с боков пехотой шла бронегруппа. Развивая успех, взяли здания таможни и поликлиники. Оборонявшие их бандиты, ошарашенные внезапным появлением «голубых беретов», сопротивлялись недолго. Тяжелее всех утром 2 января пришлось роте капитана Александра Борисевича. Его десантникам пришлось штурмовать пятиэтажку, где «духи» их уже ждали. Но и здесь десант одержал победу, потеряв лишь семерых человек ранеными.

Несколько дней подряд, находясь в полном окружении, батальон рязанцев героически отбивался от наседавших со всех сторон бандитов, сковав у вокзала большие силы противника. И каждую ночь прибавлял к своему плацдарму еще дом или два. Ко-гда же их «малая земля» расширилась настолько, что стало возможным пробиться к месту боя 131-й бригады, к приданному танку, который десантники берегли как зеницу ока, добавилось еще два майкопских. Три Т-72 били по боевикам, не жалея боеприпасов: - на вокзале нашли целый вагон снарядов...

В перерыве между первой и второй чеченскими кампаниями у полка была Абхазия. Парашютно-десантный батальон, разведывательная и инженерно-саперная роты в составе легендарного 10-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка миротворческих сил делали все, чтобы конфликт на берегах Ингури не разгорелся с новой силой.

С сентября 1999 года рязанцы принимали активное участие в контртеррори-стической операции в Республике Дагестан. Новолакский район, город Хасавюрт, населенные пункты Галайты и Замай-Юрт навсегда сохранятся в памяти военнослужащих полка.

Вторая чеченская кампания в который раз испытала «крылатую пехоту» на прочность. Были успешные рейды, были и потери. Навечно молодыми остались гвардии старшина Андрей Маркин, младшие сержанты Виктор Газер, Сергей Холоден, гвардии рядовые Михаил Мацак, Сергей Пегушин, Александр Алексеев... За их гибель десантники мстили боевикам люто. Дрались «за честь тельняшки и честь берета» так, что «непримиримые» то и дело уклонялись от открытого боя, зная: пощады не будет. За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, более 600 военнослужащих 137-го были представлены к государственным наградам.

Любая война когда-нибудь кончается. Но и в мирные дни у гвардейцев немало дел. В 2006 году на вооружение Воздушно- десантных войск поступили новые образцы вооружения - БМД-4, и полк первым начал осваивать и проводить войсковые испытания этих машин. С июля по август того же года были проведены показные командно-штабные учения с десантированием и боевой стрельбой 8-й парашютно-десантной роты, «оседлавшей» новейшую «Бахчу». Высокую оценку боевой выучке «голубых беретов» дал тогда министр обороны России, присутствовавший на одном из учений на полигоне Дубровичи.

А уже через год в полку проходили заводские испытания противотанкового 120-мм орудия 2С25 «СПРУТ». Впервые в мире с самолетов ВТА были десантированы парашютным способом боевые машины массой свыше 16 тонн.

А еще в части гордятся тем, что офицер Игорь Потапов более чем через полвека повторил подвиг Алексея Маресьева: после тяжелого ранения в Чечне вернулся в строй. Потерявший в Чечне обе ноги, он продолжил службу в составе российского миротворческого контингента в Косово. Гвардейцу-десантнику, награжденному орденом Мужества, министр обороны вручил и ключи от автомобиля.

Свое 60-летие часть встретила под новым Георгиевским знаменем. Спустя 18 лет полк принял участие в военном параде на Красной площади, где представлял механизированную колонну. А буквально накануне торжеств завершил участие в оперативно-стратегическом учении «Центр - 2008» совместно с войсками Приволжско-Уральского военного округа. И это говорит о том, что девиз 106-й воздушно-десантной дивизии, в состав которой входит и 137-й гвардейский полк, «Нет задач невыполнимых» - не просто слова.

Аргумент № 7

Рязань как столица ВДВ воспета в песнях

Рязань - столица ВДВ |

||

| Музыка А. Тараканова

Слова подполковника А. Филатова |

||

| 1. | Лишь Рязань всегда имела это право – Называть себя столицей ВДВ. Где готовят офицеров ВДВ. Это город, где рождалась наша слава, Где готовят офицеров ВДВ. |

|

| Припев:

И пусть звучит по всей стране: Рязань – столица легендарных ВДВ, И с нею связаны судьбой И генерал десантных войск, и рядовой. |

||

| 2. | И куда бы нас потом ни направляли, Верой-правдой нашей родине служить, И путёвку выдавали в эту жизнь. Нас в десантники в Рязани посвящали И путёвку выдавали в эту жизнь. |

|

| Припев. | ||

| 3. | А Рязань стоит всё так же молодая, И сюда спешат со всех концов страны, Лучшие Отечества сыны. Строй десанта гордо пополняя, Лучшие Отечества сыны. |

|

| Припев. | ||

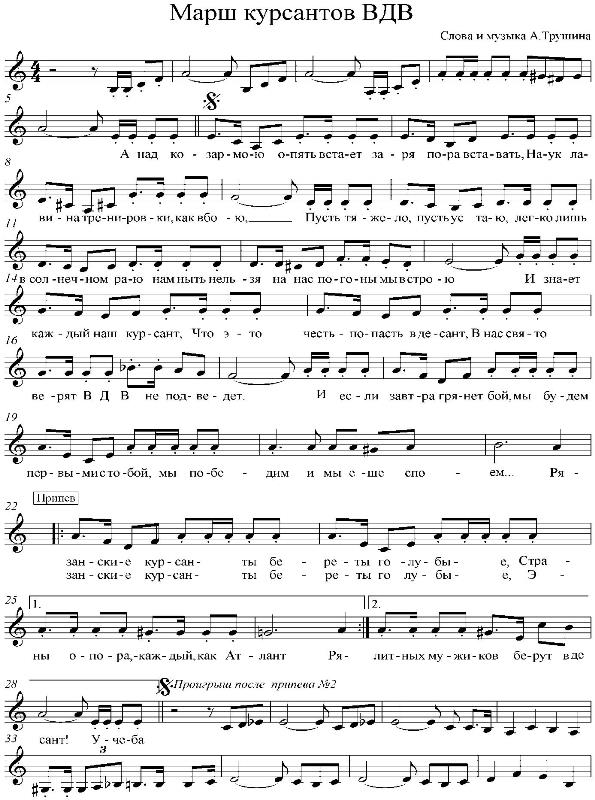

Марш курсантов ВДВ |

||

| Слова и музыка А. Трушина | ||

| 1. | А над казармою опять Встает заря, пора вставать. Наук лавина, тренировки, как в бою. Пусть нелегко, пусть устаю, Легко лишь в солнечном раю. Нам ныть нельзя, на нас погоны, мы в строю. И знает каждый наш курсант, Что это честь – попасть в десант, В нас свято верят – ВДВ не подведет. И если завтра грянет бой, Мы будем первыми с тобой, Мы победим, и мы еще споем… |

|

| Припев1:

Страны опора, – каждый, как Атлант. Элитных мужиков берут в десант! Рязанские курсанты – береты голубые, Россия! Верь в крылатый свой десант! |

||

| 2. | Учеба быстро пролетит, На выпуск рота - монолит. Последний раз с друзьями в общий строй встаем. Под марш по городу пройдем, Погонов золотом блеснем, На счастье дружным взмахом деньги вверх метнем. Со звоном тысяч медяков, Сольется дружный звон подков, И наше мощное, привычное «И-и-и р-р-раз». Прощай училище, комбат, Коль встречусь с вами - буду рад. Ребята, ротному последний наш «Виват!» |

|

| Припев2:

Рязанские курсанты – береты голубые, И знают в Ярославле и Туве. Рязанские курсанты – береты голубые, Воспитаны в столице ВДВ! |

||

| ПРОИГРЫШ | ||

| Припев3:

Рязанские курсанты – береты голубые, И знают в Ярославле и Туве. Рязанские курсанты – береты голубые, Воспитаны в столице ВДВ! И знают всей России – береты голубые, Рязань! … – столица… ВДВ! |

||

В Рязани на сегодняшний день созданы все условия для обучения служащих в подразделениях ВДВ: здесь и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Маргелова, и 137-й парашютно-десантный кубанский казачий ордена Красной Звезды полк, то есть воинская часть 41450.

Пример шеврона 137-го ПДП

История

137-й парашютно-десантный полк ведет свою историю с ноября 1948 года. Именно тогда на базе 2-го батальона 347-го гвардейского парашютно-десантного полка произошло формирование 137-го гвардейского посадочного воздушно-десантного полка. В мае 1949 он был переформирован в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк, известный сегодня как войсковая часть 41450. Званий кубанский казачий и ордена Красной Звезды удостоен в конце 1997 года.

Военнослужащие подразделения принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана, Азербайджана и Армении, а также в первой Чеченской войне. В 1999 бойцы в/ч 41450 были в составе батальонов по борьбе с преступными группировками Дагестана.

В настоящее время состав 137-го парашютно-десантного полка на 80 % переведен на контрактую основу, а служащие проходят подготовку в Рязанском высшем училище.

У этого учебного заведения, известного среди местных как училище ВДВ, имеется своя, не менее интересная, история. Начало свою работу Рязанское высшее училище еще в 1918 году – тогда там открылись первые пехотные курсы красных командиров Рязани. В 1959 году произошло объединение этого учебного заведения с Алма-Атинским десантным училищем.

В 1960-х годах училищу присвоено название высшего, а в 1990-х – имя В. Маргелова. В 2013 году Рязанским высшим училищем стало управлять командование воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Территория в/ч 41450

Впечатления очевидцев

Как солдаты-срочники, так и служащие контрактного состава, замечают, что рязанская десантура – одна из самых лучших на территории России. Материально-бытовые условия в в/ч 41450 хорошие. Солдаты проживают не в казармах, а в общежитиях кубрикового типа, комнаты в которых рассчитаны на 4-6 человек. Для двух блоков-кубриков имеется отдельный санузел и душевая. В здании общежития находится столовая и прачечная.

Военнослужащим части, которые имеют семьи, разрешено снимать жилье на территории гарнизона и получать ежемесячную компенсацию в зависимости от состава семьи. Бойцы, заключившие повторный контракт, могут воспользоваться ипотечно-накопительной системой для получения собственного жилья.

Для того, чтобы поступить на контрактую военную службу в 137-й парашютно-десантный полк, нужно:

- Наличие основного общего образования (не менее 9 классов);

- Наличие справки о состоянии здоровья формы А1 или А2.

- Пригодность по результатам психологического отбора не менее 3 категории для подразделений тылового обеспечения и не менее 2 категории для боевых батальонов;

- Опыт военной службы или наличие сходной гражданской специальности для офицерского состава. К стрелкам, снайперам, парашютистам данные требования не предъявляются.

Агитация за службу по контракту

Заявление соискателя об устройстве на контрактную военную службу пишется в военкомате г. Рязани. К нему прилагаются:

- Паспорт гражданина Российской Федерации;

- Заполненная анкета поступающего на службу по контракту;

- Автобиография в произвольной форме;

- Заверенная копия трудовой книжки;

- Заверенные копии об образовании, свидетельство о браке и о рождении ребенка;

- 1 фото 3Х4 (для женщин);

- 1 фото 9Х12 (для мужчин);

- Характеристику с последнего места работы;

- Другие документы по требованию командования (копия свидетельства о рождении, выписка из домовой книги и т.п.).

Здание одного из общежитий полка

На территории в/ч 41450 располагаются Дом Культуры, воздушно-десантный комплекс с вышками для прыжков, спортзал, музей ВДВ и библиотека. Имеется также и магазин, в котором действует система безналичного расчета. Инфраструктура города, в котором располагается войсковая часть 41450, традиционна для российского областного центра – магазины, аптеки, поликлиники, кафе, кинотеатры, учебные заведения, парикмахерские и т.д.

При поступлении на военную службу десантники получают не только форму и голубые береты, а и спортивный костюм с кроссовками для тренировок.

Что касается общения по мобильному телефону, то до присяги звонки родственникам разрешены только по воскресеньям, с 20.00 до 22.00. На все остальное время телефоны сдаются командиру роты под расписку. После присяги телефоны практически всегда находятся у солдат, за исключением полевых учений или проверок.

По поводу проверок очевидцы отмечают следующие моменты. Проверки в в/ч 41450 проходят ежемесячно: контролируются не только боевые навыки десантников и их знания по военной специальности, а и бытовые условия. Сотрудники комиссий Министерства обороны РФ имеют право проверять аккаунты солдат в соцсетях, галерею мобильного телефона, звонки, смс и ммс-сообщения.

ВДК 137-го гв. парашютно-десантного полка

Присяга проходит на плацу, утром в субботу. Посетителям советуют брать с собой теплые вещи, причем, не только для себя, а и для солдат. На КПП в/ч 41450 выставляется схема с расположением столов и списком новобранцев. Все необходимые для связи телефоны руководства также вывешиваются на КПП.

В увольнительную солдат до присяги отпускают до 20.00, а в день присяги – до вечера воскресенья (21.00) под залог паспорта родственников. В остальное время увольнительные десантникам разрешаются не чаще одного раза в две недели.

Денежные довольствия бойцам начисляются один раз в месяц. Родственники могут отправлять переводы на банковскую карту. Адреса банкоматов в Рязани:

- ВТБ 24: ул. Почтовая, 60а (круглосуточно); ул. Ленина, 9 (круглосуточно); ул. Дзержинского, 60/2 (кругосуточно);

- УРАЛСИБ Банк: ул. Островского, 109/2 (с 9.00 до 20.00); ул. Октябрьская, 61 (круглосуточно);

- Русский стандарт: ул. Циолковского, 18/6 (с 9.00 до 21.00); ул. Кольцова, 8 (с 9.00 до 21.00);

- Сбербанк России: ул. Пожалостина, 19 (круглосуточно); ул. Кудрявцева, 66 (круглосуточно); ул. Маяковского, 37 (круглосуточно).

Рязанский 137-й гвардейский парашютно-десантный полк - часть легендарная. Девиз: «Нет задач невыполнимых» - вовсе не гипербола, а точная оценка ратного мастерства тех, кто в этом полку служит. Десантники с честью выходили из самых сложных ситуаций, выполняя воинский долг в Афганистане, в других «горячих точках», в Чечне.

Полное название части - 137-й гвардейский парашютно-десантный ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк. В ноябре 1948 года на базе 2-го батальона 347-го гвардейского парашютно-десантного полка был сформирован 137-й гвардейский посадочный воздушно-десантный полк. А уже в марте 1949 года он был переименован в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Почетное наименование Кубанский казачий и орден Красной Звезды появилось позже - в декабре 1997 года.

Говорят, в жизни всегда есть место подвигу. Внимательно изучив историю рязанских десантников, понимаешь, что это правда. Недаром за все годы существования части более 700 гвардейцев были отмечены наградами Родины.

В далеком уже 1955 году полк впервые участвовал в крупных учениях с практическим десантированием в районе г. Плавск, а годом позже - в рамках учений Закавказского военного округа успешно покорил горную местность, спустившись на скальные уступы на парашютах. Уже тогда его признавали одним из лучших в ВДВ.

В 1957 г. полк принимал участие в воздушном параде на Тушинском аэродроме в Москве. Прыгали из самолетов Ил-12. Во время десантирования гвардии рядовой Михеев спас жизнь гвардии рядовому Соколову, за что был награжден медалью «За отвагу».

И вновь учения, учения, учения... Сколько их было, пожалуй, не сосчитать. Московский и Одесский военные округа, Черноморский флот и даже Болгария не раз видели, как расцвечивают белоснежными куполами небо «голубые береты» 137-го полка. От боевой учебы отвлекали в те времена редко. Но «крылатая» гвардия была всегда там, где трудно, касалось ли это многомесячных строевых тренировок (полк с 1959 года - постоянный участник военных парадов на Красной площади) или тушения лесных пожаров в Московской и Рязанской областях. Так что вряд ли было случайным, что за проявленную организованность, воинскую доблесть и мужество, отличную полевую выучку, высокую боевую готовность полк в 1973 году был награжден Вымпелом министра обороны «За мужество и воинскую доблесть».

От боевой учебы отвлекали в те времена редко. Но «крылатая» гвардия была всегда там, где трудно, касалось ли это многомесячных строевых тренировок (полк с 1959 года - постоянный участник военных парадов на Красной площади) или тушения лесных пожаров в Московской и Рязанской областях. Так что вряд ли было случайным, что за проявленную организованность, воинскую доблесть и мужество, отличную полевую выучку, высокую боевую готовность полк в 1973 году был награжден Вымпелом министра обороны «За мужество и воинскую доблесть».

Военнослужащие полка не раз доказывали, что не зря носят гвардейское звание. Именно десантникам 137-го в 1973 году доверили выполнение ответственного правительственного задания: они первыми осваивали новые самолет Ан-22 и парашют Д-5. Спустя два года рязанцы также первыми ступили на рампу новейшего на тот момент Ил-76, ставшего на долгие годы родным для ВДВ в целом.

Были в истории части и другие значимые события. В 1975 году на показных тактических учениях в кабине совместного десантирования впервые в истории «крылатой» пехоты на землю спустились два человека - старшина П. Волокушин и сержант В. Лыбоков. Можно вспомнить еще и целый ряд тактических учений с перелетом на дальние расстояния. Гвардейцы именно по ним изучали географию страны - Иркутск, Псков, Чирчик - и даже неизвестную Монголию.

Война в Афганистане не прошла мимо этого полка. И хотя ни одного из подразделений в полном составе «за речкой» не было, значительная часть офицеров и прапорщиков испытали зной Пули-Хумри и холод Гиндукуша.

Хватало полку работы и на просторах бывшего СССР. В 1988-1990 годах личный состав части четыре раза принимал участие в установлении и обеспечении общественного порядка в Закавказье.

Конец 80-х - начало 90-х годов прошлого века - тяжелый период в жизни страны. Менялось общество, отношения между людьми, рушилось то, что казалось незыблемым и вечным. Страна бурлила. Именно с того времени Воздушно-десантные войска приступили к проведению «специальных операций».

Начало 1988 года ознаменовалось в Армении и Азербайджане вспышкой демонстраций и митингов, направленных друг против друга и быстро переросших в кровавые столкновения. Детонатором событий стало начавшееся в Нагорном Карабахе движение за воссоединение с Арменией. В феврале 1988 года мир узнал о трагических событиях в крупном промышленном городе Азербайджана - Сумгаите. На несколько дней город погрузился в дым пожарищ, костров из имущества армянского населения города, стал эпицентром преследований, насилия и убийств не только армян, но и тех, кто их спасал.

В феврале 1988 года мир узнал о трагических событиях в крупном промышленном городе Азербайджана - Сумгаите. На несколько дней город погрузился в дым пожарищ, костров из имущества армянского населения города, стал эпицентром преследований, насилия и убийств не только армян, но и тех, кто их спасал.

Всеобщий террор и разрушения привели к тому, что предприятиям города грозила остановка, а это уже экономическая и технологическая катастрофа. Принятые правоохранительными органами и имевшимися войсками меры результата не давали.

29 февраля 1988 года поднятый по тревоге 137-й парашютно-десантный полк под командованием подполковника В. Хацкевича высадился на аэродроме вблизи Баку, совершил марш и с ходу приступил к выполнению поставленной перед ним задачи. Восстановил государственную власть, спас людей, начал эвакуацию армянского населения города.

Были обезврежены бандитские группировки, налажена нормальная работа предприятий и социальных объектов. В начале апреля полк вернулся в Рязань.

...В январе 1990-го в столице Азербайджана в бою с экстремистами погиб командир разведывательного взвода гвардии лейтенант Александр Аксенов.

Спустя полгода - очередная командировка. На этот раз десантников ждал Фрунзе (ныне Бишкек). Потом им предстояло гасить межнациональный конфликт в Приднестровье, куда была переброшена сводная группировка полка. Но не успели там сбить пламя пожара, как заполыхала в кровавой междоусобице Северная Осетия. И вновь - обстрелы, мины на дорогах, ненависть людей, надежда во взглядах и словах. Десантники прошли через все, сумев добиться мира, пусть хрупкого, в обоих регионах. И помогали им в этом высокая профессиональная подготовка, мужество и честь, которую они не уронили ни разу.

Отдельной строкой в биографии полка значится Чечня. Первая кампания для «голубых беретов» началась с сигнала тревоги, прозвучавшего в один из ноябрьских дней 1994-го. 30 ноября сводный полк, основу которого составили парашютно-десантные батальоны из Рязани и Тулы, был готов к переброске на юг. 1.500 десантников и 250 единиц техники, включая колесные машины и самоходную артиллерию, десантировались посадочным способом на аэродроме в Моздоке. 10 дней занимались боевой подготовкой. Провели боевое слаживание и вскоре получили приказ на марш к Грозному. Более конкретной задачи не было. Пройдя Терским хребтом, на подступах к Долинскому отбили до десятка атак противника, уничтожив два танка, БТР и около 60 боевиков Дудаева. Понесли и первые потери, на что бандиты в дальнейшем далеко не всякий раз решались испытывать на прочность парней в голубых беретах. Зато десантники били противника что называется по полной программе. Так было в Аргуне, Грозном, других городах и селах, где доводилось выполнять задачи рязанским гвардейцам. Кстати, в Грозном именно они прорывали кольцо окружения вокруг майкопской бригады, именно они штурмовали комплекс правительственных зданий в центре города. А сколько было коротких, но яростных схваток, о которых не знает никто, кроме тех, кто в них участвовал!

Зато десантники били противника что называется по полной программе. Так было в Аргуне, Грозном, других городах и селах, где доводилось выполнять задачи рязанским гвардейцам. Кстати, в Грозном именно они прорывали кольцо окружения вокруг майкопской бригады, именно они штурмовали комплекс правительственных зданий в центре города. А сколько было коротких, но яростных схваток, о которых не знает никто, кроме тех, кто в них участвовал!

...В новогоднюю ночь 1995-го рязанский батальон, которым командовал гвардии подполковник Глеб Юрченко, получил задачу - пройти в район железнодорожного вокзала г. Грозного, разблокировать ведущую бой в окружении 131-ю мотострелковую бригаду и занять плацдарм в том районе.

Грозный горел. Густой туман и смог сильно ограничивали видимость. Сначала наскочила на мины БМД. Потом две самоходки «Ноны» были в упор расстреляны из гранатометов. Потом потеряли еще две БМД. Юрченко принял решение вернуться и оставить «броню», артиллерию и тылы в парке имени Ленина. Но вернуться - не значит не выполнить поставленную задачу. Под покровом ночи две роты под командованием капитанов Кошелева и Теплинского в пешем порядке пробрались к вокзалу и тихо, без боя заняли две оставленные боевиками на ночь пятиэтажки. Расстреляв днем раньше мотострелков, а потом увидев, как «драпают» и десантники, боевики явно не ждали новых гостей. Отдохнув и позавтракав, они подъезжали к своим позициям на «Икарусах», словно туристы. И были уничтожены.

А с другой стороны к привокзальным домам по проторенному маршруту не спеша, прикрытая с боков пехотой шла бронегруппа. Развивая успех, взяли здания таможни и поликлиники. Оборонявшие их бандиты, ошарашенные внезапным появлением «голубых беретов», сопротивлялись недолго. Тяжелее всех утром 2 января пришлось роте капитана Александра Борисевича. Его десантникам пришлось штурмовать пятиэтажку, где «духи» их уже ждали. Но и здесь десант одержал победу, потеряв лишь семерых человек раненными.

Несколько дней подряд, находясь в полном окружении, батальон рязанцев героически отбивался от наседавших со всех сторон бандитов, сковав у вокзала большие силы противника. И каждую ночь прибавлял к своему плацдарму еще дом или два. Когда же их «малая земля» расширилась настолько, что стало возможным пробиться к месту боя 131-й бригады, к приданному танку, который десантники берегли как зеницу ока, добавилось еще два майкопских. Три Т-72 били по боевикам, не жалея боеприпасов: - на вокзале нашли целый вагон снарядов...

О самоотверженности и взаимовыручке «голубых беретов» не зря ходят легенды. Эти качества присущи всем им - от рядового до генерала. Так было и в ходе контртеррористической операции. Не случайно за полгода боев пять военнослужащих полка - подполковники Глеб Юрченко и Святослав Голубятников, майор Александр Силин, капитаны Михаил Теплинский и Александр Борисевич стали Героями России. А весь «привокзальный» батальон был «списочно» представлен к ордену Мужества!

В перерыве между первой и второй чеченскими кампаниями у полка была Абхазия. Парашютно-десантный батальон, разведывательная и инженерно-саперная роты в составе легендарного 10-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка миротворческих сил делали все, чтобы конфликт на берегах Ингури не разгорелся с новой силой.

С сентября 1999 года рязанцы принимали активное участие в контртеррористической операции в Республике Дагестан. Новолакский район, город Хасавюрт, населенные пункты Галайты и Замай-Юрт навсегда сохранятся в памяти военнослужащих полка.

Вторая чеченская кампания в который раз испытала «крылатую пехоту» на прочность. Были успешные рейды, были и потери. Навечно молодыми остались гвардии старшина Андрей Маркин, младшие сержанты Виктор Газер, Сергей Холоден, гвардии рядовые Михаил Мацак, Сергей Пегушин, Александр Алексеев... За их гибель десантники мстили боевикам люто. Дрались «за честь тельняшки и честь берета» так, что «непримиримые» то и дело уклонялись от открытого боя, зная: пощады не будет. За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, более 600 военнослужащих 137-го были представлены к государственным наградам.

Любая война когда-нибудь кончается. Но и в мирные дни у гвардейцев немало дел. В 2006 году на вооружение Воздушно- десантных войск поступили новые образцы вооружения - БМД-4, и полк первым начал осваивать и проводить войсковые испытания этих машин. С июля по август того же года были проведены показные командно-штабные учения с десантированием и боевой стрельбой 8-й парашютно-десантной роты, «оседлавшей» новейшую «Бахчу». Высокую оценку боевой выучке «голубых беретов» дал тогда министр обороны России, присутствовавший на одном из учений на полигоне Дубровичи.

А уже через год в полку проходили заводские испытания противотанкового 120-мм орудия 2С25 «СПРУТ». Впервые в мире с самолетов ВТА были десантированы парашютным способом боевые машины массой свыше 16 тонн.

А еще в части гордятся тем, что офицер Игорь Потапов более чем через полвека повторил подвиг Алексея Маресьева: после тяжелого ранения в Чечне вернулся в строй. Потерявший в Чечне обе ноги, он продолжил службу в составе российского миротворческого контингента в Косово. Гвардейцу-десантнику, награжденному орденом Мужества, министр обороны вручил и ключи от автомобиля.

...Свое 60-летие часть встречает под новым Георгиевским знаменем. Спустя 18 лет полк принял участие в военном параде на Красной площади, где представлял механизированную колонну. А буквально накануне торжеств завершил участие в оперативно-стратегическом учении «Центр - 2008» совместно с войсками Приволжско-Уральского военного округа. И это говорит о том, что девиз 106-й воздушно-десантной дивизиии, в состав которой входит и 137-й гвардейский полк, «Нет задач невыполнимых» - не просто слова.

* * *

Сегодня у гвардейцев особый день. На территории полка в торжественной обстановке будет открыт памятник одному из основателей современных ВДВ генералу армии В.Ф. Маргелову. Будь Василий Филиппович жив, он в этот день, глядя на строй рязанцев, непременно сказал бы: «Да! Это мои десантники!».

- Численность последователей основных религий и неверующих

- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек

- Какие меры относились к политике военного коммунизма

- Лунин, михаил сергеевич Лунин Николай Иванович: витамины

- Скончался академик борис сергеевич соколов Соколов, Борис Сергеевич Информацию О

- Рецепты варенья из кабачков с лимоном, с курагой и в ананасовом соке

- Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter