Вооружение воздушно десантных войск. Техника и снаряжение воздушно-десантных войск в Техническом музее. г.Тольятти

высокомобильному роду войск решающая роль навсегда останется за Василием Филипповичем Маргеловым".

Н. Ф. Павленко

Вступая в должность Командующего, Василий Филиппович получил войска боевые, высоко подготовленные, но состоящие, в основном, из пехоты с легким вооружением и военно-транспортной авиации (она была тогда составной частью ВДВ), оснащенной устаревшими самолетами Ли-2, Ил-14, Ту-2 и Ту-4 с весьма ограниченными десантными возможностями. В таком состоянии ВДВ не были способны решать крупные задачи в современных операциях.

Командующий Маргелов уделял много времени и сил развитию воздушно-десантной техники. «Технике не прикажешь, - часто повторял он ставя задачи своим подчиненным по этим важным вопросам, - поэтому добивайтесь создания в КБ, промышленности, в ходе испытаний надежных парашютов, безотказной работы тяжелой воздушно-десантной техники». Сам он всячески способствовал созданию на существующих предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) площадей для серийного производства средств десантирования, тяжелых парашютных платформ, парашютных систем и тар для десантирования грузов до 500 кг, грузовых и людских парашютов, парашютных приборов.

В 1949 году на вооружение войск была принята авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-76, разработанная конструкторским бюро, руководимым Н. А. Астровым. Испытывался и плавающий вариант самоходки. Но от ее серийного производства пришлось отказаться, так как авиация не могла десантировать такие машины.

К 1951 году там же была создана более легкая, тоже гусеничная и с открытым верхом, АСУ-57. Острые на язык десантники с большим юмором окрестили ее «голожопым «Фердинандом», но очень любили ее за маневренность и «умение» прыгать через довольно широкие рвы.

В 1954 году появилась модифицированная плавающая АСУ-57П с улучшенной пушкой Ч-51М, но она не была принята на вооружение - достаточно было выпускающихся серийно АСУ-57, к тому же началась разработка уже новой, более мощной, техники.

В это же время появилась достаточно мощная самоходная установка СУ-85, на которой была установлена 80-мм пушка Д-70, спаренная с пулеметом СГМТ. Как и вся послевоенная бронетанковая техника, самоходка была оснащена приборами ночного видения, радиостанцией, на корме крепились дымовые шашки БДШ-5. Су-85 дважды модернизировали. На вооружении ВДВ АСУ-57 и СУ-85 находились практически до появления боевой машины десантной - БМД-1.

В 1946-59 гг. улучшилось оснащение войск автомобильной техникой и современными (для того времени) средствами связи.Самым массовым оружием личного состава оставалось стрелковое вооружение, развитие которого осуществлялось параллельно с совершенствованием вооружения Сухопутных войск, основные изменения которого были произведены в конце 40-х годов. Для десантников создавались модификации стрелкового оружия, позволяющие его десантирование на парашютисте - меньший вес, складывающийся приклад.

На повестке дня стояли вопросы создания новой боевой техники ВДВ и ее последующей модернизации, парашютно-десантной техники, а также замены существующей авиации на новые самолеты Ан-8 и Ан-12. К концу 50-х годов они были приняты на вооружение и поступили в войска. Обладая грузоподъемностью до 10-12 тонн и значительной дальностью полета, эти самолеты давали возможность десантирования больших масс личного состава со штатной боевой техникой и вооружением.

Всем комплексом этих сложных вопросов пришлось вплотную заниматься новому Командующему ВДВ. Генерал Маргелов сразу установил тесные контакты с научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро, конструкторами, учеными, неоднократно выезжал на предприятия, в КБ и НИИ, приглашал конструкторов и ученых в войска. Творцы новой техники видели глубокую заинтересованность Командующего, постоянно ощущали его практическую помощь и моральную поддержку при создании и проведении испытаний новых образцов техники.

Если конструкторы охотно шли навстречу просьбам Командующего, то в «верхних эшелонах власти», в том числе в Министерстве обороны, всего нужно было добиваться, объясняя необходимость оснащения ВДВ самыми современными образцами техники и вооружения. Командующий всегда и везде доказывал, что десантник, выполняя свои опасные боевые задачи в отрыве от основных войск, рискует своей головой. Так, если ему и придется отдать свою жизнь, то она должна очень дорого достаться врагу. Но все же главным он считал выполнение боевой задачи в интересах основных сил и возвращение с победой домой.

В конце 50-х годов на вооружении войск появились парашютные платформы ПП-127, предназначенные для десантирования парашютным способом грузов, массой до 4,6 тыс. кг. На таких платформах можно было десантировать все виды артиллерии, автотранспорт, радиостанции, инженерную технику и многое другое. Им на смену пришли платформы ПП-128, позволяющие десантировать технику и грузы весом до 6,7 тыс. кг. Одновременно были созданы парашютно-реактивные средства десантирования, со скоростью приземления груза близкой к нулю (за счет создаваемой двигателем реактивной тяги). Системы позволяли отказаться от большого количества куполов большой площади, что значительно удешевляло десантирование.

В 1965 году на КБ Волгоградского тракторного завода (ВгТЗ) началась разработка такой машины. На стадии опытно-конструкторской работы (ОКР) эта машина имела заводской индекс – «объект 915», после принятия на вооружение – боевая машина десанта БМД-1, но в войсковой документации ее еще долго обозначали как «объект 915». Работу начинал главный конструктор КБ ВгТЗ Гавалов Игорь Валентинович, которого вскоре сменил Шабалин Аркадий Васильевич. С обоими создателями БМД-1 у Командующего ВДВ был полный контакт и прекрасные деловые отношения.

В результате успешно проведенной работы 14 апреля 1969 года вышло постановление Совмина «О принятии на вооружение Советской Армии гусеничной боевой машины Воздушно-десантных войск». Исполнилось желание генерала армии Маргелова иметь в ВДВ свою авиадесантируемую, плавающую, маневренную, с соответствующим вооружением боевую машин, предназначенную для повышения мобильности, вооруженности и защищенности Воздушно-десантных войск.

Командующий ВДВ осматривает БМД-1:

Первая партия боевых машин десанта была произведена в конце шестидесятых годов. На протяжении семидесятых годов шло оснащение войск боевой машиной. Вначале ею был оснащен один батальон дивизии в Прибалтике, на котором проводилось ее освоение, отрабатывалось парашютное десантирование и тактика действий.

В дальнейшем, по мере поступления машин, в каждой дивизии ими оснащался один парашютно-десантный полк. В 1978 году перевооружение всех войск на боевые машины в основном было завершено.

БМД форсируют водную преграду:

Вскоре после поступления первых партий БМД-1 в войска было разработано семейство вооружения на ее базе: артиллерийские самоходные орудия «Нона» и машины управления огнем артиллерии, командно-штабные машины Р-142 и радиостанции дальней связи Р-141, противотанковые комплексы, разведывательная машина. Зенитные части и подразделения оснащались бронетранспортерами, на которых размещались расчеты с переносными комплексами и боезапасом.

5 января 1973 года впервые в мировой практике в Советском Союзе произведено десантирование на парашютно-платформенных средствах в комплексе "Кентавр" с военно-транспортного самолета Ан-12Б гусеничной боевой бронированной машины БМД-1 с двумя членами экипажа на борту - командиром экипажа майор Маргелов Александр Васильевич и механиком-водителем подполковник Зуев Леонид Гаврилович. А 23 января 1976 года, также впервые в мировой практике, десантированная из того же типа самолета, произвела мягкую посадку БМД-1 на парашютно-реактивной системе в комплексе "Реактавр" также с двумя членами экипажа на борту - майором Маргеловым Александром Васильевичем и подполковником Щербаковым Леонидом Ивановичем.

Многокупольная парашютная система:

Они десантировались в "Кентавре" и КСД

Командующий поздравляет "кентавров" 7й вдд:

Десантирование БМД-1 на ПРС:

![]()

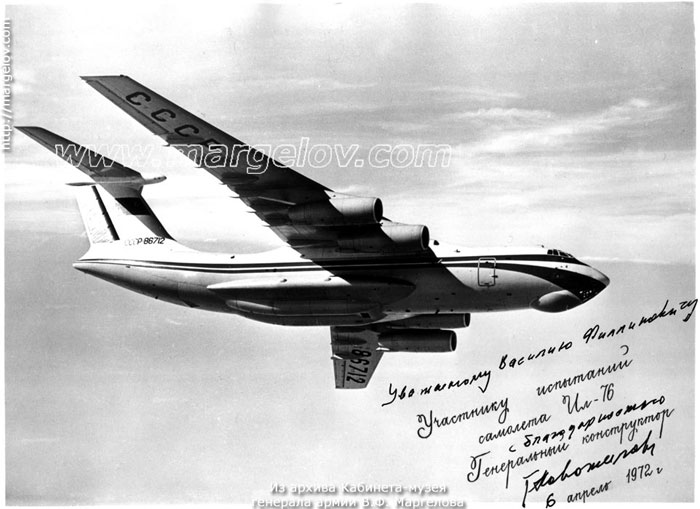

Также благодаря стараниям Василия Филипповича Маргелова Воздушно-десантные войска получили новые современные военно-транспортные самолеты - АН-22 и ИЛ-76.

Фотография ИЛ-76, подписанная Маргелову генеральным конструктором ИЛ Г.В, Новожиловым:

В.Ф. Маргелов и главный конструктор завода" Универсал", 1978 г.:

4 БМД загружаются в АН-22:

Прыжок со скоростного самолета с полной выкладкой.

Воздушно-десантные войска. История российского десанта Алехин Роман Викторович

ВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА В 1967–1991 ГОДАХ

В 1974 году под разработанный патрон калибра 5,45 мм на вооружение Советской Армии принимается малокалиберный автомат Калашникова, получивший обозначение АК-74.

5,45-мм автомат АКС-74.

Автомат имел ствол длиной 415 мм, который обеспечивал начальную скорость полета пули 900 м/с и дальность прямого выстрела по ростовой фигуре 625 метров. Вместе с базовым автоматом на вооружение также принимается целое семейство оружия: автомат с планкой для крепления ночного или оптического прицела АК-74Н, автомат со складным прикладом АКС-74, автомат со складным прикладом с планкой для крепления ночного или оптического прицела АКС-74Н, ручной пулемет РПК-74, ручной пулемет со складным прикладом РПКС-74, ручной пулемет с планкой для крепления ночного или оптического прицела РПК-74Н, ручной пулемет со складным прикладом с планкой для крепления ночного или оптического прицела РПКС-74Н.

Пулемет РПК-74 имел ствол длиной 590 мм, который обеспечивал начальную скорость полета пули 960 м/с и дальность прямого выстрела по ростовой фигуре 640 метров. Пулемет оснащался 45-зарядным магазином. Вес пулемета со снаряженным магазином составлял 5,46 кг, длина - 1060 мм.

5,45-мм пулемет РПК-74Н с ночным прицелом НСПУ.

5,45-мм пулемет РПКС-74 со сложенным прикладом.

5,45-мм укороченный автомат АКС-74У.

В 1980 году на вооружение принимается автомат с укороченным до 206,5 мм стволом АКС-74У. Этот автомат имел дальность прямого выстрела по ростовой фигуре 350 метров и в тактическом плане заменял собой нишу пистолетов-пулеметов, которых в то время Вооруженные Силы СССР не имели (за исключением чешских пистолетов-пулеметов «Модель 23» и «Модель 61» («Скорпион»), которые имелись в весьма незначительном количестве на вооружении спецподразделений КГБ).

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 на автомате АКМ.

К автоматам Калашникова были приняты ночные стрелковые прицелы НСП-3, НСПУ, НСПУМ, которые позволяли вести огонь в условиях низкой освещенности на дальностях до 300 метров. С автоматом мог применяться прибор бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-2, однако эксплуатация 5,45-мм автомата с «глушителем» показала низкую пробивную способность специальных дозвуковых патронов, и именно поэтому для использования в бесшумном варианте предпочтение по сей день отдается 7,62-мм автомату.

В 1978 году был принят на вооружение 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», который мог крепиться на всех типах автоматов Калашникова, за исключением укороченного образца. Гранатомет позволял вести стрельбу гранатами ВОГ-25 на дальность 400 метров, имея срединные отклонения по дальности 6,6 метра, а по фронту - 3 метра. Сам гранатомет имеет массу 1,5 кг, его длина составляет 323 мм. Вес гранаты ВОГ-25 составляет 255 грамм, начальная скорость полета гранаты - 76 м/с, длина 106,7 мм. Осколочная граната при взрыве образует зону сплошного поражения в радиусе 10 метров.

40-мм подствольный гранатомет ГП-30 на автомате АК-74.

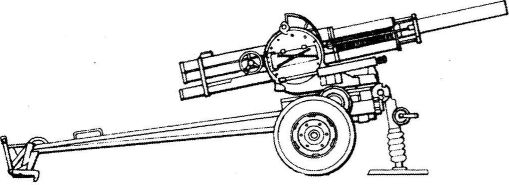

В начале 70-х годов был принят на вооружение 30-мм станковый автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Гранатомет стал мощным огневым средством батальонного уровня: парашютно-десантный батальон имел гранатометный взвод, на вооружении которого находилось 6 гранатометов.

30-мм автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя».

АГС-17 вместе с 29-зарядной лентой весил 44,5 кг, дальность стрельбы -1700 метров, начальная скорость полета гранаты - 185 м/с. Темп стрельбы регулируемый - от 50 до 400 выстрелов в минуту. Радиус сплошного поражения гранатой В0Г-17 составляет 7 метров.

В 1987 году на вооружение Советской Армии принимается принципиально новый бесшумный комплекс - 9-мм бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» и бесшумный автомат АС «Вал». Оружие имеет интегрированный глушитель выстрела, являющийся неотъемной частью конструкции. Для этого оружия был разработан специальный патрон СП-5 с 16-граммовой пулей, которая на дальности 400 метров поражает цели в бронежилетах 2-3-го класса защиты. Патрон СП-6 с бронебойной пулей на дальности 100 метров пробивает 6-мм стальной лист. «Винторез» имеет длину 894 мм, вес - 3,41 кг, емкость магазина - 10 патронов. Автомат «Вал» имеет длину с откинутым прикладом 875 мм, со сложенным прикладом 615 мм, вес - 2,96 кг, емкость магазина 20 патронов. Прицельная дальность стрельбы обоих видов оружия составляет 400 метров. «Винторез» и «Вал» прошли боевые испытания в Афганистане.

9-мм автомат АС «Вал».

9-мм винтовка ВСС «Винторез» с оптическим прицелом ПСО-1.

9-мм винтовка ВСС «Винторез» с ночным прицелом НСПУ-3.

7,62-мм пулемет ПКМ на станке.

В 1969 году принимается на вооружение модернизированный пулемет ПКМ, а в 1975 году на вооружение принимается новый 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утес». Пулемет имел вес со снаряженной лентой и на станке 41 кг, длина пулемета - 1560 мм, начальная скорость пули - 845 м/с, прицельная дальность - 2000 метров. Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре -850 метров. Емкость ленты - 50 патронов. Пуля весом 50 грамм на дальности 500 метров пробивает стальной лист толщиной 16 мм. Пулемет имеет 6-кратный прицел ПСО-6, с помощью которого пулеметчик может вести снайперский огонь на дальности, превышающие возможности снайперских винтовок. Таким образом, «Утес» уверенно можно назвать «противоснайперским» оружием. Пулемет получил заслуженную оценку и до настоящего времени является мощным огневым средством ротного звена.

На вооружение спецподразделений принят нож НРС-2, в котором имеется специальное стреляющее устройство, расположенное в рукоятке. Масса ножа с ножнами и двумя патронами 570 грамм, длина ножа 290 мм, длина лезвия 160 мм. Специальным 7,62-мм бесшумным патроном СП-4 можно было уверенно поражать цели на дальности 25 метров. Скорость пули составляет 270 м/с.

Подводный автомат АПС.

Подводный пистолет СПП-1.

Для подразделений специальной морской разведки на вооружение были приняты 4-мм пистолет подводной стрельбы СПП-1 и 5,66-мм автомат подводной стрельбы АПС. Пистолет имеет длину 244 мм, длину ствола - 195 мм, вес - 0,95 кг. Пистолет способен на глубине 5 метров поражать живую силу противника на дальности 17 метров. Автомат имеет длину 614 мм, емкость магазина - 26 патронов, вес - 3,4 кг. На глубине 5 метров автомат способен поражать живую силу противника на дальности 30 метров.

82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек».

Миномет 2Б9 «Василек» был принят на вооружение в 1971 году и стал поступать на снабжение минометных батарей парашютно-десантных батальонов. От минометов классической компоновки его отличает высокая скорострельность - 100 выстрелов в минуту. При этом миномет может стрелять прямой наводкой. Миномет имеет боевой вес 632 кг, максимальную дальность стрельбы - 4700 метров. В боевых условиях миномет может устанавливаться на бронетранспортер БТР-Д.

Из книги Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия автора Колпакиди Александр Иванович автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1930–1931 ГОДАХ Стрелковое оружие личного состава 3-го авиамотодесантного отряда было представлено обычными пехотными образцами. Это были 7,62-мм автоматические пистолеты «Маузер» К-96, револьверы Нагана, 7,62-мм винтовки и карабины Мосина, 7,62-мм пулеметы

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1936–1941 ГОДАХ К этому времени стрелковое вооружение десантников пополнилось 7,62-мм пистолетами ТТ и пистолетами-пулеметами под тот же патрон ППД-40 и ППШ-41, необходимость наличия которых ярко продемонстрировала короткая война с финнами. Более того, их

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ВДВ В ПЕРИОД 1945–1967 ГОДАХ Авиадесантная артиллерийская самоходная установка АСУ-57В 1951 году на вооружение ВДВ была принята самоходная противотанковая артиллерийская установка АСУ-57, вооруженная 57-мм пушкой, способной поражать бронированные цели

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА К этому времени на вооружение частей специальной разведки было принято значительное количество инженерных и специальных боеприпасов и оружейных систем, с помощью которых диверсанты должны были уничтожать средства ядерного нападения

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичСОВЕТСКИЕ ВДВ В 1961–1991 ГОДАХ К 27 апреля 1962 года на основании директивы Главного штаба сухопутных войск от 22 марта 1962 года артиллерийские дивизионы воздушно-десантных дивизий были развернуты в артиллерийские полки:816-й гв оадн 7-й гв вдд - в 1141-й гвардейский артиллерийский

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичБОЕВАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Работы по созданию боевой машины десанта (БМД) были начаты конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода в 1965 году. Конструкторам предстояло создать высокоскоростную, легкобронированную, гусеничную, плавающую,

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Парашютная платформа ПП-128-5000 - это металлическая конструкция на съемных колесах, предназначенная для десантирования на ней грузов полетной массой от 3750 до 8500 кг только из самолета Ан-12Б.Платформа предназначена для

автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1394 году в Мексике, ваше рождение было долгожданным, однако сопряжено со множеством трудностей. Родив вас, ваша мать сильно разболелась, ваш отец в тот же год лишился работы, ваш старший брат получил тяжелую травму.

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1276 году в Китае, в многодетной и очень бедной семье простых тружеников. Вы с детства узнали нужду, вам приходилось много трудиться, чтобы не умереть от голода и холода и помочь своим братишкам и сестренкам. Однако вы

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1381 году в Северной Англии, в родовитой, но обедневшей семье. Вам дали хорошее воспитание, однако вам никогда не баловали, так как денег у ваших родителей было очень мало. Вы приучились держаться с достоинством, у вас

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1689 году в Испании, ваш отец бросил семью, когда вам было всего пять лет, ваша мать заболела от переживаний и через год умерла, оставив вас и вашу маленькую сестренку на попечении своей сестры, вашей тетки. Вы росли у тети

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1834 году в Мексике, ваши родители с самого раннего детства учили вас усердно трудиться, воспитывали вас в духе послушания. Вы всегда были прилежным и усидчивым человеком, главной своей добродетелью считали умение

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1474 году в Германии, в семье со средним достатком. Вы были четвертым ребенком, после вас родилось еще двое, вам приходилось присматривать за младшими. У вас была очень дружная семья, родители заботились о вашем

Из книги Книга перевоплощений. Кем Вы были в прошлой жизни? автора Ходус АлександрГОДЫ РОЖДЕНИЯ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 ВЫ РОДИЛИСЬ в 1732 году в Китае, своих родителей вы не знали, потому что их убили во время очередного восстания, когда вы были совсем маленьким. Вы прислуживали разным господам, кто-то обращался с вами хорошо, иные жестоко, и вы привыкли

Из книги Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской автора Феськов Виталий ИвановичГлава 31 Дальневосточный Краснознамённый (с 1967 г.) и Приморский военные округа в 1945-1991

Отдельно взятый десантник – это уже хорошо обученная боевая единица, способная к принятию моментальных решений. Отдельно взятый десантник готов идти в огонь и воду, только чтобы исполнить свой долг. Несколько десантников способны перевернуть мир с ног на голову, если так будет нужно.

А вооружение и военная техника ВДВ помогут им в этом, потому техника ВДВ России заслуживает особого внимания.

Боевые машины десанта

Почётное первое место в славном прошлом техники ВДВ занимает боевая машина десанта БМД-1, ставшая уже легендой боевой техники ВДВ. История этой, непритязательной на первый взгляд, машины началась в 1960-е гг., когда в советской армии остро стал вопрос о необходимости создания специальных транспортных средств для воздушно-десантных войск. После почти десяти лет непрерывной конструкторской работы на свет появилась БМД-1 – первая военная техника ВДВ, предназначенная непосредственно для нужд десантников.

Десантирование техники ВДВ осуществлялось с военных транспортников на парашютах, и нужно отметить, что конструкторы сотворили настоящее чудо, так как до этого подобных механизмов не существовало. Стоит только представить зрелище спускающихся с неба внушительных машин, как сразу проникаешься чувством гордости за военно-промышленный комплекс тех лет.

Новой техникой для ВДВ остались довольны и десантники. Простота конструкции и легкость в управлении обеспечили БМД-1 тёплое отношение десантников к ней. Эта машинка отличалась манёвренностью и высокой проходимостью, столь необходимых для ведения успешных боевых действий.

Именно этой технике ВДВ суждено было проявить себя в Афганистане, и невозможно оценить роль БМД-1 в ведении афганской кампании. Боевая машина десанта с горсткой десантников на борту, врывающаяся в очередной кишлак, чтобы зачистить их от боевиков.Военная техника ВДВ наводила священный ужас на моджахедов.

Развитие и перспективы техники и вооружения ВДВ

Время не стояло на месте, со временем появлялись новые образцы и модели вооружения и военной техники ВДВ, подвергалась модернизации ранняя техника ВДВ. Так на базе БМД-1 был создан бронетранспортёр десантный БТР-Д, отличавшийся от своего родителя более мощным вооружением и возможностью принять большее число десанта, чем это себе мог позволить БМД-1. Получившаяся машинка стала ещё одним образчиком совершенства военной техники ВДВ. БТР-Д до сих пор состоит на вооружении российских ВДВ и готова в любой момент проявить свои качества.

Две этих машинки (БМД-1 и БТР-Д) стали основой для последующих модификаций и изменений, и сейчас, когда российская армия вступает в новую стадию своего развития, техника ВДВ Россииподвергается качественным изменениям. Новая техника для ВДВпоступила на вооружениедесантникам буквально год назад. Ею стали БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», машины, созданные на основе тех самых машин 1960-70-гг., призваны изменить облик воздушно-десантных войск.

Артиллерия ВДВ

Но машины десанта это ещё не всё, полевая артиллерия ВДВ тоже имеет свою специфику и не менее интересную историю. Техника ВДВ изначально нуждалась в лёгкой артиллерии, необходимой для эффективного подавления сопротивления противника. Специально для этих нужд конструкторами и была разработана БМ-21В - машина для стрельбы неуправляемыми реактивным снарядами. Военная техника ВДВ только выиграла, когда на вооружение поступила БМ-21В, ведь эту машину отличала высокая мобильность и эффективность, шкальный огонь машины был способен за непродолжительное время уничтожить противника.

Ещё одним чудом боевой техники ВДВ является самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона-С», которую в десанте прозвали просто «Нонночка». Несмотря на столь ласковое прозвище эта машина обладает всеми показателями для того, чтобы повергнуть противника в бегство.

Боевое крещение «Нонночки» состоялось во время первой Чеченской кампании, где эта машина показала себя с самой лучшей стороны, как впрочем, и всё остальное вооружение и военная техника ВДВ.

Сейчас, когда российская армия переживает этап качественных изменений, очевидно, что трансформации подвергнется и техника ВДВ России, пожалуй, самого эффективного рода войск в российской армии.

Мужество и профессионализм десантников никогда не подвергались сомнению. Десантников первыми бросают в бой, поэтому военная техника ВДВ должна соответствовать тем, кто ей управляет. Лучшая техника – лучшей армии.

Рассматривая все эти фото техники ВДВ, и осознавая весь потенциал наших воздушно-десантных войск, понимаешь, что можно не беспокоиться за безопасность своей родины, так как у неё есть надёжная защита.

Характерный вид этого ножа трудно спутать с каким либо другим. Клинок ромбовидного сечения с закруглённым кончиком, на счёт предназначения которого можно заблуждаться, и вогнутая линия режущей кромки. Это — нож-стропорез десантника ВДВ СССР.

Клинок ножа имеет длину 13 см, при длине рукоятки - 10 см. Лезвие ножа представляет собой двустороннюю пилу вогнутой формы. Кончик лезвия для безопасности имеет скругление. Нож выпускался в нескольких вариантах, отличающихся формой и размерами клинка и рукоятки и комплектовался кожаными ножнами, которые впоследствии были заменены пластиковыми.

Однако, толщина клинка является избыточной, если считать стропорез узкофункциональным изделием. А если обратить внимание на гарду, то недокументированные возможности стропореза станут более очевидными.

Эта модель советского десантного стропореза представляла собой удачное в задумке решение, связанное с совместным использованием изделия в качестве боевого кинжала, стропореза и элемента . Действительно, несмотря на то, что основная задача стропореза, естественно, это перерезание строп, не следует забывать для кого он предназначен и в каких условиях может оказаться его владелец. Десантник–парашютист — это, прежде всего, боец спецподразделения, выполняющий боевую задачу. Причем, выполняющий ее автономно, в отрыве от основных сил в достаточно сложной и опасной обстановке. Зачастую под огнем врага. С минимумом снаряжения. И после приземления, он либо вступит в бой с противником, либо будет выполнять иную боевую задачу.

Подобными соображениями и руководствовались советские конструкторы в 50-х годах, разрабатывая стропорез для парашютистов–десантников. На заводе «Октябрь» сделали нескладной строповый нож с массивной бакелитовой рукоятью и достаточно длинным кинжальным клинком, имеющим вогнутые режущие кромки с нанесенным серрейтором (зазубренный край) и заострённым, хоть и скруглённым кончиком клинка.

Толстый клинок с волнистым лезвием — в 15-ом веке подобное оружие называлось фламберг и было запрещено к использованию как негуманное католической церковью. Такая форма клинка позволяла наносить трудно заживающие раны, которые чаще всего приводили к гангрене и мучительной смерти.

Воины, вооруженные фламбергами

закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника . Некоторые полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия . В одной инструкции для солдат прямо указывалось: «носящий лезвие , волне подобное , должен быть предан смерти без суда и следствия ». В связи с этим распространились не лишённые основания легенды о том , что фламбергами вооружались только отчаянные сорвиголовы .

У стропореза десантника клинок всё же намного короче, чем у средневекового оружия, но зато имеет серрейторную заточку. Для наглядности, зубы акулы — самого опасного хищника на планете, являются прототипом серрейтора, созданным самой природой.

Этот стропорез состоял на вооружении подразделений ВВС и ВДВ СССР. В воздушно-десантных войсках он использовался в основном в учебных центрах, хотя некоторое количество поступало и в строевые части. Во время прыжка с парашютом, стропорез находился в специальном кармане запасного парашюта.

Но, чаще в качестве стропореза использовался стандартный штык-нож. Это конечно более опасно, но армия — есть !

В конце 50-х гг. была выпущена также более компактная и безопасная в использовании версия стропореза. В обиходе нож получил название «НП-58» по наименованию одной из моделей парашюта. Его клинок выдвигался из рукоятки под собственной тяжестью. Клинок из углеродистой стали с двусторонней заточкой не имел серейтора, а кончик лезвия был прямоугольным. Однако практика его использования показала, что из-за уменьшения размеров и формы клинка, а также его сильного люфта он был неудобен и непрактичен. Этот нож выпускался до начала 80-х годов.

В конце 50-х гг. была выпущена также более компактная и безопасная в использовании версия стропореза. В обиходе нож получил название «НП-58» по наименованию одной из моделей парашюта. Его клинок выдвигался из рукоятки под собственной тяжестью. Клинок из углеродистой стали с двусторонней заточкой не имел серейтора, а кончик лезвия был прямоугольным. Однако практика его использования показала, что из-за уменьшения размеров и формы клинка, а также его сильного люфта он был неудобен и непрактичен. Этот нож выпускался до начала 80-х годов.

Воздушно-десантные войска. История российского десанта Алехин Роман Викторович

БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ

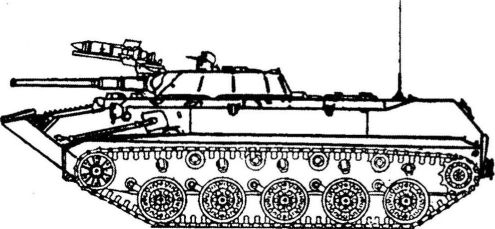

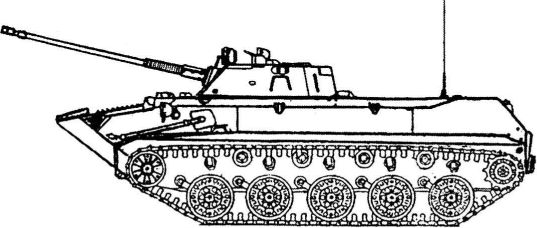

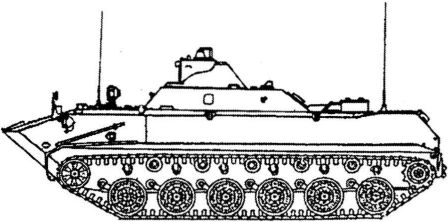

Работы по созданию боевой машины десанта (БМД) были начаты конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода в 1965 году. Конструкторам предстояло создать высокоскоростную, легкобронированную, гусеничную, плавающую, авиадесантируемую боевую машину с боевыми возможностями разрабатываемой сухопутной боевой машины пехоты БМП -1. В 1969 году такая машина была создана, принята на вооружение Советской Армии и запущена в серийное производство на Волгоградском тракторном заводе под обозначением БМД-1 (объект 915).

БМД построена по классической конструктивной схеме: боевое отделение находится в средней части корпуса, а моторно-трансмиссионное - в кормовой. Корпус сварен из легкой брони из алюминиевых сплавов, что позволило в значительной мере снизить массу машины. Броня защищает экипаж и десант от огня стрелкового оружия калибром до 7,62 мм и осколков снарядов. В передней части корпуса расположено место механика-водителя. Для входа и выхода из машины он имеет люк в крыше корпуса. Слева от механика-водителя располагается место командира БМД, который также имеет свой люк. С правой стороны от механика-водителя находится место стрелка, который обслуживает два пулемета калибра 7,62-мм, установленных в шаровых установках по обе стороны носовой части БМД и имеющих ограниченные углы обстрела.

Боевая машина десанта БМД-1.

В средней части корпуса расположено боевое отделение с одноместной башней. Внутри башни размещается наводчик-оператор. Он обслуживает гладкоствольное 73-мм орудие 2А28 «Гром» и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ. Боекомплект к орудию состоит из 40 выстрелов, которые расположены по окружности башни. Стрельба ведется кумулятивными и осколочно-фугасными гранатами. Также на БМД-1 установлена пусковая установка противотанковых управляемых реактивных снарядов 9М14М «Малютка». Помимо одного ПТУРСа на пусковой установке в специальной боеукладке находятся еще две ракеты.

Непосредственно за башней предусмотрены места для трех десантников. В бортах и крышке кормового люка расположены три перископа и три шаровые установки для ведения огня из личного оружия. В кормовой части корпуса размещается моторно-трансмиссионное отделение, в котором установлен шестицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения 5Д20 мощностью 240 л. с. при 2600 об/мин. Максимальная скорость машины составляет 62 км/ч, на плаву - 10 км/ч.

В состав оборудования, которым оснащена БМД-1, входят фильтровентиляционная установка, автоматическая система пожаротушения, термодымовая аппаратура. Кроме того, на машине установлен радиомаяк, сигналы которого указывают членам экипажа местонахождение машины после приземления с парашютом. Для обеспечения внешней связи на машине установлена радиостанция Р-123М. Связь внутри машины обеспечивается танковым переговорным устройством Р-124.

Конструктивные решения, заложенные при создании БМД-1, позволили использовать ее в качестве базовой машины при разработке других образцов вооружения для воздушно-десантных войск. В 1971 году на базе БМД-1 создана командирская боевая машина десанта БМД-1К. В этой машине, в отличие от БМД-1, были установлены две радиостанции и бензоэлектрический агрегат для автономного энергопитания. В 1974 году на вооружение советских ВДВ принимается гусеничный бронетранспортер БТР-Д. Он отличался от БМД-1 удлиненным почти на 400 мм корпусом, наличием дополнительной пары опорных катков и отсутствием башни с вооружением. Вооружение БТР-Д зависело от его предназначения, однако чаще всего оно состояло из двух 7,62-мм пулеметов, установленных в носу машины, автоматического 30-мм гранатомета АГС-17, одного-двух автоматов и четырех дымовых гранатометов. БТР-Д использовались в качестве машин управления, артиллерийских тягачей и вспомогательных машин.

Боевая машина десанта БМД-1 с ПТУР «Малютка».

Боевая машина десанта БМД-1П с ПТУР «Конкурс».

Тактико-технические характеристики боевой машины десанта БМД-1.

Боевая масса - 7600 кг.

Длина - 5,4 м.

Ширина - 2,63 м.

Высота - 1,62-1,97 м.

Клиренс - 0,1–0,45 м.

Удельная мощность - 33,3 л. с./т (самый высокий показатель среди других образцов бронетанковой техники).

Запас хода - 500 км.

Запас топлива - 280 л.

Вместимость - 7 человек.

Вооружение - 73-мм орудие 2А28 «Гром» (40 выстрелов), три 7,62-мм пулемета ПКТ (4000 патронов), ПТУР 9М14М «Малютка» (3 ракеты).

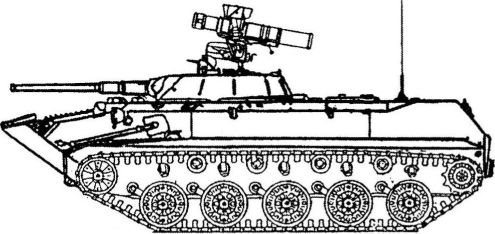

Эксплуатация боевых машин десанта БМД-1 в подразделениях ВДВ, а также опыт их боевого применения в горных районах Афганистана выявили ряд серьезных недостатков: малую дальность и низкую точность стрельбы орудия «Гром»: ограниченный угол наведения орудия в вертикальной плоскости; слабое бронирование. В связи с этим в начале 80-х годов конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода под руководством А. Шабалина были начаты работы по созданию боевой машины десанта с новым основным вооружением.

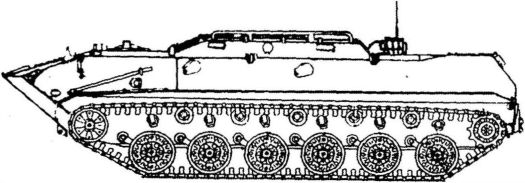

Боевая машина десанта БМД-2.

В 1985 году новая боевая машина десанта была принята на вооружение советских ВДВ под обозначением БМД-2 «Будка» и запущена в серийное производство на Волгоградском тракторном заводе. Основным отличием новой боевой машины десанта от БМД-1 стал новый комплекс вооружения, по своему составу идентичный комплексу вооружения БМП-2: 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТ и пусковая установка противотанковых управляемых ракет. Кроме того, сохранены два 7,62-мм курсовых пулемета ПКТ.

Боевая машина десанта БМД-2 с ПТУР «Фагот».

Для БМД-2 была разработана новая башня меньших, в отличие от БМП-2, размеров, в которой оборудовано место только для наводчика-оператора. Башня кругового вращения обеспечивает наведение вооружения в вертикальной плоскости в диапазоне углов до +75 градусов. При этом появилась возможность поражать не только наземные, но и воздушные цели. Также на машине был установлен стабилизатор вооружения. В состав вооружения машины вошли переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2» или «Игла». Пушка 2А42 имеет дальность эффективного огня до 4000 метров и скорострельность до 500 выстрелов в минуту. Для борьбы с бронированными целями БМД-2 оборудована пусковой установкой противотанковых ракет 9М113 «Конкурс» и 9М111 «Фагот». Для стрельбы с грунта пусковую установку можно демонтировать и установить на треноге в отдалении от машины.

Благодаря значительному резерву мощности двигателя БМД-2 с увеличившейся до 8 т боевой массой имеет такую же подвижность и проходимость, что и БМД-1. Как и ее предшественница, она способна преодолевать водные преграды вплавь. Для десантирования БМД-2 парашютным способом применяются парашютные платформы П-7 и П-16 с многокупольными парашютными системами.

Могут использоваться также парашютно-реактивные системы типа ПРСМ-925 или ПРСМ-916, которые позволяют десантировать БМД-2 с самолетов Ил-76 или Ан-22 с высоты 500-1500 метров.

Наряду с линейным образцом был создан и командирский вариант этой машины БМД-2К. В этой машине, в отличие от БМД-2, были установлены две радиостанции и бензоэлектрический агрегат для автономного энергопитания.

БМД-2 можно рассматривать как глубокую модернизацию боевой машины десанта БМД-1, которая почти два десятилетия составляла основу бронетанкового вооружения и техники воздушно-десантных войск.

Тактико-технические характеристики БМД-2.

Боевая масса - 8000 кг.

Длина - 5,97 м (с орудием).

Ширина - 2,7 м.

Высота - 1,83-2,18 м.

Клиренс - 0,1–0,45 м.

Двигатель - дизель 5Д20 мощностью 240 л. с.

Скорость на суше - 61 км/ч, на плаву - 10 км/ч.

Запас хода - 500 км.

Вместимость - 7 человек.

Вооружение - 30-мм орудие 2А42 (300 выстрелов), три 7,62-мм пулемета ПКТ (2980 патронов), ПТУР 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс» (3 ракеты).

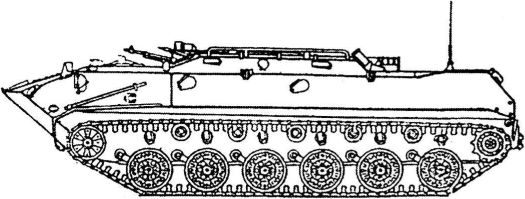

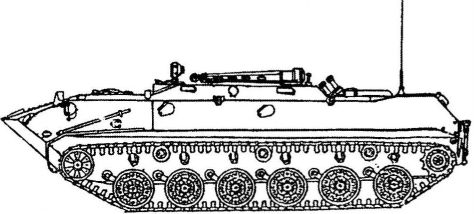

Бронетранспортер БТР-Д принят на вооружение советских ВДВ в 1974 году. Он разработан конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода под руководством А. Шабалина и предназначен для транспортирования личного состава воздушно-десантных подразделений. Бронетранспортер может десантироваться как парашютным, так и посадочным способом.

При создании бронетранспортера в качестве базы использовано шасси боевой машины десанта БМД-1. Компоновка базовой машины сохранена: в кормовой части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение, а отделения управления и десантное занимают соответственно переднюю и среднюю части полностью закрытого герметичного корпуса бронетранспортера. По сравнению с БМД-1 длина корпуса бронетранспортера увеличена на 483 мм. В отделении управления по продольной оси корпуса оборудовано место механика-водителя. По обе стороны от механика-водителя установлены сиденья пулеметчиков, ведущих стрельбу из курсовых 7,62-мм пулеметов ПКТ, смонтированных в верхнем лобовом бронелисте корпуса.

Десантный бронетранспортер БТР-Д с пулеметом ПКМ и автоматическим гранатометом АГС-17.

Высота бортов корпуса в зоне десантного отделения несколько увеличена. В лобовом бронелисте этого отделения имеются смотровые окна, в боевой обстановке закрывающиеся броневыми щитками. В этом месте установлены еще два 7,62-мм пулемета ПКТ, стрельбу из которых ведут бойцы перевозимого десанта. Имеются также бронетранспортеры, у которых вместо этих пулеметов на крыше десантного отделения установлена вращающаяся башенка с дистанционно управляемым пулеметом ПКТ, а также бронетранспортеры с двумя 7,62-мм пулеметами ПКСМ или одним 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя», установленными открыто на лобовом листе. Десантное отделение вмещает десять полностью экипированных десантников. Посадка и спешивание десанта осуществляются через два люка в крыше десантного отделения и большой люк с прямоугольной крышкой в кормовой части корпуса. Для ведения десантниками стрельбы в бортах десантного отделения оборудовано по две амбразуры с шаровыми установками. Кроме того, имеется еще одна амбразура в задней стенке десантного люка. Над этими амбразурами установлены перископические приборы наблюдения. Двигатель остался прежний.

Десантный бронетранспортер БТР-Д.

В состав ходовой части, применительно к одному борту, входят шесть обрезиненных опорных катков и пять поддерживающих роликов. Ведущие колеса расположены сзади. Подвеска опорных катков индивидуальная гидропневматическая, позволяющая механику-водителю с его рабочего места изменять клиренс в диапазоне от 110 до 450 мм. С помощью гидравлического устройства он может также изменять натяжение гусениц. На БТР-Д использованы такие же, как на БМД-1, стальные мелкозвенчатые гусеницы с резинометаллическим шарниром. Бронетранспортер БТР-Д обладает хорошими скоростными характеристиками и высокой проходимостью на пересеченной местности, в том числе и на грунтах с низкой несущей способностью. Он способен преодолевать подъем крутизной 32–35 градусов, вертикальную стенку высотой 0,7 м и ров шириной 2 м. Водные преграды бронетранспортер преодолевает вплавь со скоростью 10 км/ч. Движение на плаву обеспечивают два водометных движителя. В качестве средств связи на всех бронетранспортерах установлена радиостанция Р-123М. Для постановки дымовых завес используются термодымовая аппаратура и четыре дымовых гранатомета 902В. Бронетранспортер оборудован также автоматической противопожарной системой и системой противоатомной защиты.

Шасси бронетранспортера БТР-Д широко использовалось для создания различных бронированных боевых и вспомогательных машин. Были разработаны и выпускались следующие машины.

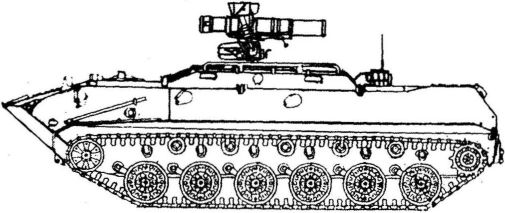

Десантный бронетранспортер БТР-РД «Робот» с ПТУР «Конкурс».

Десантный бронетранспортер БТР-РД «Робот» с ПТУР «Конкурс», чертеж.

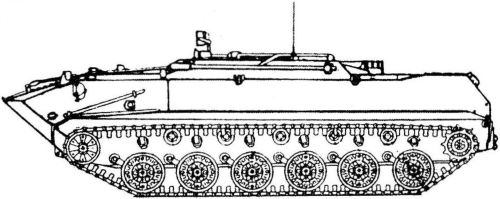

Командно-штабная машина десанта БМД-КШ «Синица».

БТР-РД «Робот» - бронетранспортер с дополнительным размещением противотанкового комплекса 9К111 «Фагот» или 9К113 «Конкурс» с боекомплектом в четыре ракеты. Вместимость машины сокращалась до 10 человек.

БМД-КШ «Синица» - командно-штабная машина батальонного звена с двумя радиостанциями Р-123.

1В119 «Реостат» - машина управления артиллерией. Оснащалась РЛС разведки наземных целей с дальностью обнаружения до 14 км, лазерным дальномером (дальность до 8 км), дневными и ночными приборами наблюдения, топопривязчиком, бортовой ЭВМ, двумя радиостанциями Р-123, одной Р-107. Экипаж размещается в рубке, приборы установлены во вращающейся башенке. Вооружение включает курсовой 7,62-мм пулемет ПКТ, ПЗРК «Стрела-2», три РПГ-18 «Муха».

Машина управления артиллерией 1В119 «Реостат».

БТР-ЗД «Скрежет» - бронетранспортер для перевозки расчетов зенитных ракетных комплексов. В машине в специальной боеукладке находится 6 ракет ПЗРК «Стрела-2». Вместимость машины сокращена до 10 человек. Используется также в качестве самоходного шасси для 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 - в этом случае зенитная установка крепится на крыше рубки.

Бронетранспортер БТР-ЗД «Скрежет» с зенитным расчетом ЗУ-23.

Бронетранспортер БТР-ЗД «Скрежет».

БТРД-КШМ «Сорока» - командно-штабная машина звена полк-бригада, оборудована двумя радиостанциями Р-123, двумя Р-111, одной Р-130 и засекречивающей аппаратурой связи.

На базе БТР-Д была разработана и поставлялась в войска станция запуска и управления беспилотным разведывательным летательным аппаратом «Шмель».

БРЭМ-Д - бронированная ремонтно-эвакуационная машина с краном-стрелой, тяговой лебедкой, сошником-лопатой и сварочным оборудованием.

Бронированная ремонтно-звакуационная машина десанта БРЭМ-Д.

Р-440 ОДБ «Фобос» - станция спутниковой связи.

Выпускался также санитарный вариант БТР-Д

Тактико-технические характеристики БТР-Д.

Боевая масса - 8000 кг.

Длина - 5,97 м.

Ширина - 2,63 м.

Высота - 1,65-2,0 м.

Клиренс - 0,1–0,45 м.

Двигатель - дизель 5Д20 мощностью 240 л. с.

Удельная мощность - 30 л. с./т.

Скорость на суше - 62 км/ч, на плаву - 10 км/ч.

Запас хода - 500 км.

Вместимость - 13 человек.

Самоходное орудие «Нона-С»

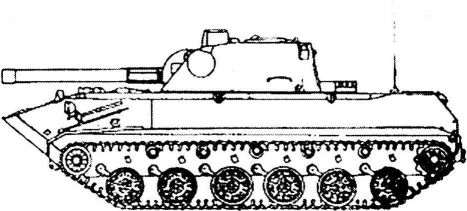

Широкомасштабные боевые действия десанта на территории противника - а именно так планировалось использовать ВДВ - требовали значительной огневой мощи. Обеспечить ее могла только артиллерия, действовавшая вместе с десантниками. Авиадесантные самоходные артиллерийские установки АСУ-57 и АСУ-85, появившиеся на вооружении десанта в 50-60-е годы, имели главной задачей борьбу с танками. Но десантирование относительно тяжелой АСУ-85 производилось только путем посадки транспортного самолета на взлетно-посадочную полосу, что ограничивало главное тактическое преимущество десанта - внезапность. Поэтому в середине 60-х годов в СССР началось проектирование принципиально новой боевой машины десантных войск БМД-1. На ее основе было разработано самоходное орудие, получившее название 2С2 «Фиалка». Но использование довольно мощного 122-мм артиллерийского орудия, заимствованного от САУ «Гвоздика», привело к тому, что шасси БМД-1 не выдерживало перегрузок при стрельбе. Кроме «Фиалки», также на базе БМД-1, для ВДВ был разработан и самоходный 120-мм казнозарядный миномет 2С8 «Ландыш». Но и он не был принят на вооружение.

К середине 70-х годов на Волгоградском тракторном и Курганском машиностроительных заводах также для ВДВ на конкурсной основе были созданы два легких танка (объект 934 и объект 685), основным оружием которых была длинноствольная 100-мм пушка. Однако по ряду причин они тоже не были приняты на вооружение. В настоящее время эта идея реализована в виде самоходной 125-мм пушки «Спрут-СД», которая начала поступать на вооружение российских ВДВ.

Задача создания мощного самоходного огневого средства для поддержки действий десантников продолжала оставаться весьма острой. В 1974 году на вооружение ВДВ был принят гусеничный десантный бронетранспортер БТР-Д. Его главным отличием от БМД-1, на основе которой он создавался, было отсутствие поворотной башни и удлиненное на один каток шасси, что позволило повысить грузоподъемность. В это же время под руководством доктора технических наук Авенира Новожилова конструкторами из ЦНИИ Точмаш, что в подмосковном Климовске, совместно со специалистами знаменитой Мотовилихи в Перми было создано принципиально новое 120-мм нарезное орудие 2А51 для непосредственной поддержки сухопутных войск. Это позволило разработать и в 1981 году принять на вооружение ВДВ универсальную артиллерийскую систему, совмещающую в себе функции пушки, гаубицы и миномета со следующими характеристиками:

Дальность стрельбы максимальная - 8700 м (миной - 7100 м);

Скорострельность - 8-10 выстрелов в минуту;

Начальная скорость снаряда - 560 м/с (осколочно-фугасного - 367 м/с);

Углы возвышения/склонения - от -4 до +80 градусов;

Углы горизонтального наведения - от -35 до +35 градусов.

Хотя новое орудие официально принято на вооружение в 1981 году, его боевая эксплуатация началась с 1979 года в Афганистане.

120-мм самоходное орудие «Нона-С».

Самоходное артиллерийское орудие (САО) получило название 2С9 «Нона-С». «Нона-С» - уникальная артиллерийская система, сочетающая в себе свойства орудий различных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Опыт боевого применения показал ее высокую надежность: «Нона-С» своим огнем не раз выручала десантников. Поднятый почти в зенит ствол позволял решать в горах такие задачи, с которыми не могли справиться гаубицы и пушки.

Возможности САО позволяют применять орудие не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в состав боекомплекта входят различные боеприпасы. Это специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды «Передатчик» с готовыми нарезами на ведущем пояске. Такими снарядами можно стрелять на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории. Эффективность осколочного действия таких снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм гаубичных осколочно-фугасных снарядов.

Важной характеристикой орудия непосредственной поддержки войск на поле боя является его наименьшая дальность стрельбы: для снаряда она составляет 1,7 км, а для мины - 400 м. Поэтому в боекомплект самоходки могут входить обыкновенные 120-мм минометные мины - осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные. Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной - 7,1 км.

Так как при действиях в тылу противника не всегда можно рассчитывать на своевременный подвоз боеприпасов, то в самоходном орудии предусмотрена возможность использования 120-мм осколочно-фугасных мин от минометов армий других стран.

Кроме снарядов и мин, в боекомплект САО входят осколочно-фугасные активно-реактивные снаряды «Переплетчик». Они имеют специальный реактивный двигатель, который позволяет повысить дальность стрельбы до 12,8 км (именно такими снарядами в Чечне в конце февраля 2000 года артиллеристы 108-го парашютно-десантного полка наносили огневое поражение боевикам, атакующим десантников знаменитой 6-й роты 104-го полка).

Разработки отечественных конструкторов позволили создать управляемые (самонаводящиеся и корректируемые на траектории) снаряды для артиллерии, которые наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя и поражают танк с вероятностью 0,8–0,9. Такие снаряды под названием «Китолов-2» могут использоваться и в САО «Нона-С». Дальность стрельбы «Китолова» - до 9 км. В этом случае в районе цели находится наводчик, который подсвечивает цель специальным лазерным прибором.

Для борьбы с бронетехникой используются не только высокоточные боеприпасы, но и кумулятивные снаряды «Подступ-2». Относительно большая начальная скорость такого снаряда (560 м/с) обеспечивает ему высокую точность стрельбы по бронированным целям на дальности до 1000 м, а способность пробить более 600 мм стальной брони позволяет при необходимости, бороться и с основными танками противника.

Тактико-технические характеристики САО-120 «Нона-С».

Боевая масса - 8700 кг.

Длина - 6,02 м.

Ширина - 2,63 м.

Высота - 1,95-2,3 м.

Клиренс - 0,1–0,45 м.

Двигатель - дизель 5Д20 мощностью 240 л. с.

Удельная мощность - 28 л. с./т.

Скорость на суше - 62 км/ч, на плаву - 10 км/ч.

Запас хода - 500 км.

Экипаж - 4 человека.

Вооружение - 120-мм орудие 2А51 (60 выстрелов), 7,62-мм пулемет ПКТ (1000 патронов).

Авиатранспортабельный легкобронированный транспортер ГТ-МУ-1Д

Представляет собой плавающую, малогабаритную гусеничную машину повышенной проходимости, предназначенную для транспортировки специального вооружения, перевозки личного состава, стрелково-минометного вооружения, боеприпасов и других армейских грузов, розыска, сбора и эвакуации раненых с поля боя, буксировки и перевозки батальонных и полковых средств артиллерийского вооружения и специальных прицепов, для разведки и связи в условиях труднопроходимой и пустынной местности, а также в горных районах.

Транспортер разработан конструкторским бюро ОАО «ГАЗ», серийно производится ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей». Он выполнен по компоновочной схеме с передним расположением отделения управления, за которым находятся моторно-трансмиссионное и десантное отделения. Боевой расчет состоит из 10–12 человек: командира машины, механика-водителя, командира отделения и семи-девяти десантников.

Корпус машины имеет сварную конструкцию, изготавливается из относительно тонких листов броневой стали и обеспечивает защиту только от огня легкого стрелкового оружия. Для десантирования машины парашютным способом на корпусе имеются швартовочные узлы. Штатного вооружения транспортер не имеет, однако солдаты перевозимого им десантного отделения могут вести огонь из личного оружия через бойницы в бортах и люки в крыше корпуса.

Транспортер-тягач ГТ-МУ-1.

Установленный в моторно-трансмиссионном отделении четырехтактный дизельный двигатель ГАЗ-5441.10 развивает максимальную мощность 127 кВт. Он снабжен системами воздушного охлаждения, газотурбинного наддува и охлаждения надувного воздуха. Главная передача, механизм поворота и ведущие колеса расположены впереди. От коробки отбора мощности двигателя обеспечивается также привод механической лебедки для подтаскивания волокуши с санитаром и раненым (при использовании транспортера в качестве санитарной машины переднего края).

Транспортер обладает очень высокой проходимостью по снегу и слабым грунтам. Он способен преодолевать подъемы крутизной до 35 градусов, при этом допустимый угол бокового крена составляет 25 градусов. Водные преграды транспортер преодолевает вплавь со скоростью 5–6 км/ч. Движение на плаву обеспечивается за счет перемотки гусениц. Высота преодолеваемых горных перевалов составляет 4650 м над уровнем моря. При движении по шоссе транспортер развивает скорость 60 км/ч.

Тактико-технические характеристики ГТ-МУ-1.

Боевая масса - 6550 кг.

Грузоподъемность - 1250 кг.

Вес прицепа - 2000 кг.

Двигатель - мощностью 123 л. с.

Удельная мощность бензинового двигателя - 30 л. с./т.

Скорость на суше - 60 км/ч, на плаву - 6 км/ч.

Запас хода - 600 км.

Среднее удельное давление на грунт - 0,24 кг/кв. см.

Вместимость - 8 человек.

Вооружение - два 7,62-мм пулемета ПКТ (2000 патронов), возможна установка еще двух пулеметов ПКС или одного автоматического гранатомета АГС-17.

Из книги История. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ автора Николаев Игорь МихайловичСоветская культура во второй половине 50-х – 80-х годах После ХХ съезда КПСС начался период либерализации внутренней политики, что сказалось на отношениях власти и культуры. Вновь стали собираться съезды художественной интеллигенции. Многие функции управления культурой

автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1930–1931 ГОДАХ Стрелковое оружие личного состава 3-го авиамотодесантного отряда было представлено обычными пехотными образцами. Это были 7,62-мм автоматические пистолеты «Маузер» К-96, револьверы Нагана, 7,62-мм винтовки и карабины Мосина, 7,62-мм пулеметы

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1936–1941 ГОДАХ К этому времени стрелковое вооружение десантников пополнилось 7,62-мм пистолетами ТТ и пистолетами-пулеметами под тот же патрон ППД-40 и ППШ-41, необходимость наличия которых ярко продемонстрировала короткая война с финнами. Более того, их

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичТРАНСПОРТНО-ДЕСАНТНАЯ АВИАЦИЯ И ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА В 1936–1941 ГОДАХ Тяжелый бомбардировщик ТБ-3В 1930 году совершил свой первый полет новый тяжелый четырехмоторный самолет АНТ-6, а уже в апреле 1932 года началось его массовое производство под названием ТБ-3-4М-17, или

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичСОВЕТСКИЕ ВДВ В 1961–1991 ГОДАХ К 27 апреля 1962 года на основании директивы Главного штаба сухопутных войск от 22 марта 1962 года артиллерийские дивизионы воздушно-десантных дивизий были развернуты в артиллерийские полки:816-й гв оадн 7-й гв вдд - в 1141-й гвардейский артиллерийский

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичВООРУЖЕНИЕ ВДВ И СПЕЦНАЗА В 1967–1991 ГОДАХ В 1974 году под разработанный патрон калибра 5,45 мм на вооружение Советской Армии принимается малокалиберный автомат Калашникова, получивший обозначение АК-74. 5,45-мм автомат АКС-74.Автомат имел ствол длиной 415 мм, который обеспечивал

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман ВикторовичПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Парашютная платформа ПП-128-5000 - это металлическая конструкция на съемных колесах, предназначенная для десантирования на ней грузов полетной массой от 3750 до 8500 кг только из самолета Ан-12Б.Платформа предназначена для

автора Феськов Виталий ИвановичГлава 14 Центральная группа войск в 1945-1955 гг. и в 1968-1991

Из книги Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской автора Феськов Виталий ИвановичГлава 18 Белорусский Краснознамённый (с 1968 г.), Белорусско-Литовский, Минский и Барановичский военные округа в 1945-1991

Из книги Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской автора Феськов Виталий ИвановичГлава 20 Киевский Краснознамённый (с 1968 г.) и Харьковский военные округа в 1945-1991

Из книги Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской автора Феськов Виталий ИвановичГлава 21 Одесский Краснознамённый (с 1968 г.) и Таврический военные округа в 1944-1991

Из книги Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской автора Феськов Виталий ИвановичГлава 27 Туркестанский Краснознамённый (с 1968 г.) и Степной военные округа в 1945-1991

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Ph от температуры

- Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание

- Храм святой великомученицы екатерины в риме

- Численность последователей основных религий и неверующих

- Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек

- Какие меры относились к политике военного коммунизма

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter