Бой за остров сухо. Шушпанцер-флотилия

Серия редких в таком количестве ч/б фотографий из того же архива , на которых запечатлён особый вид германских военно-морских сил на Ладоге: штурмовые десантные паромы конструкции подполковника Фрица Зибеля. Первоначально предназначенное для форсирования Ла-Манша, это порождение сумрачного германского гения, появившись летом 1942 года, значительно усилило финно-немецко-итальянскую флотилию, зона действия которой придвинулась вплотную к флангам нашей армии и путям снабжения блокадного Ленинграда.

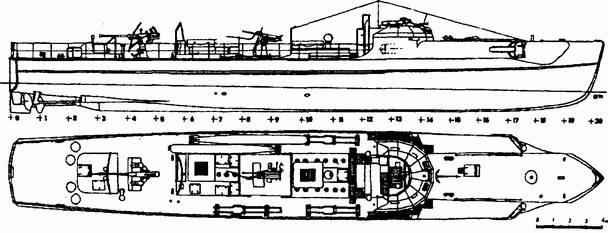

Паромы водоизмещением 144 т представляли из себя катамараны, состоящие из двух понтонов, соединенных широким помостом с бронированными надстройками. Вооружение тяжелых паромов состояло из трех 87 мм. орудий и двух 20 мм. многоствольных зенитных пулеметов. "Легкая" модификация обходилась одной 37 мм. пушкой и двумя 20 мм. многоствольными зенитными пулеметами. Два бензиновых двигателя с бесшумным подводным выхлопом обеспечивали скорость до 10 узлов. Осадка паромов составляла не более 1 м.

К 15 июля 1942 года из Таллинна пароходом в Хельсинки и далее по железной дороге в Лахденпохья было доставлено первых 15 паромов. В дальнейшем их число возросло до 30. Созданную на их основе флотилию паромов с личным составом около 2400 человек возглавил лично подполковник Фриц Зибель (тут есть расхождения командовал лично или только надзирал за технической частью).

Обе флотилии Объединенных военно-морских сил на Ладоге находились в подчинении финского командира Ладожской бригады береговой обороны и базировались в Лахденпохья, однако действовали в интересах немецкого военно-морского командования. (http://heninen.net/laatokka-war/index.h tml)

До появления немецких паромов финны воевали как-то так. Июль 1941

Вид гавани, где собираются три боевых парома Зибеля.

Лахденпохья 1942.07.07

Под контролем самого "отца" этого вундерваффе Зибеля (в центре)

Монтаж палубы

Рубка не слишком изящная, зато бронированная

Подготовка места под пушки. Почему немец в неуставных белых кедах? :)

Броневые пластины для пушек

Место под зенитную установку

Собрали своё зловещее легго фашисты.

Пушки - не игрушки

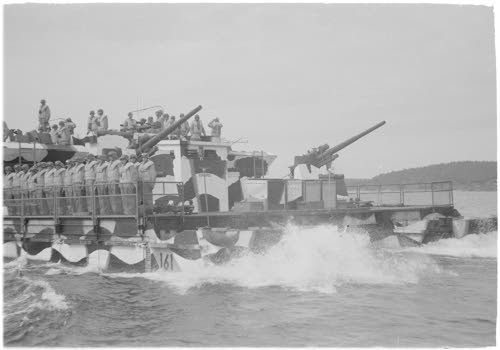

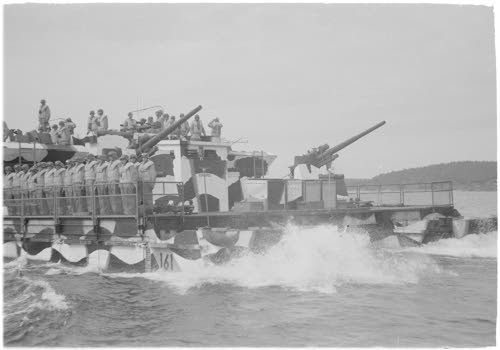

Пробный выход

Погрузка припасов. Между прочим, пиво грузят. Широко жил партизан Боснюк!©

2x88 мм - так-то не шутки

Немецкую невыразительность у берега компенсируют финны в городе. Раз, два - взяли!

Линкоры. Жуть. Трепещи, Ленинград, мы идем!

Белые кольца на стволах - отметки о сбитых самолетах. Так указано в подписи к фото. Прямой наводкой что-ли сбивали?

Ну, сынки, не посрамим фамилию! Мою. Келлер. Командующий 1-ым воздушным флотом Германии

Разукрасились и пошли кататься

Подержи пальтишко, солдат. Командующий идет принимать парад.

Ну-с, приступим!

Смиррррно!

Над Ладогой разносится бодрый марш. Возможно даже это " "

"Союзники" приглашены. Йорма Сарванто, заслуженный финский летчик-истребитель

После парада - рюмка чая. Сейчас бы мину какую-нибудь случайную по центру

Затаились в камышах. Осадка десантного парома - около метра

Артиллеристы парома на учениях

Зенитчик. Забегая вперед, отметим, что наибольший ущерб флотилии нанесла советская авиация.

В 1944 году немцы передали паромы финнам и обучили их с ними управляться

Финские специалисты изучают германскую матчасть

Теперь под флагом Финляндии 22.07.1944

Новый экипаж

Приплыли. Окончание боев и эвакуация с Ладоги

БОЕВОЙ ПУТЬ

Действия флотилии паромов Зибеля на Ладожском озере летом 1942 года.

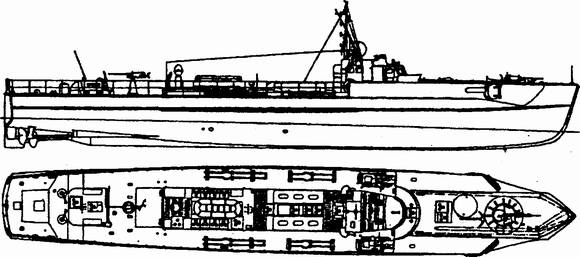

Десантные баржи и катера

Десантные баржи типа MFP - 834 единицы

Типы А - С (521 единица): F -100 - F -546, F -553 - F -626. Вступили в строй в 1941 - 1943 гг.

155/220 т; 47,04x6,53x0,97 - 1,45 м; 3 диз., 390 л.с.; 10,5 уз.; 4,1 т соляра; 1340 (7) миль. Эк. 17 - 21 чел. 1 - 75-мм или 1 - 37-мм, 1 - 2 - 20-мм; десант: 3 средних танка, или 16 лошадей, или 200 человек, или 105 т груза.

Тип MZ -A (14 единиц): F -704, F -706, F -704, F -708, F -709, F -711, F -724, F -744, F -749, F -751, F -754, F -760, F -764, F -765. Вступили в строй в 1942 г.

140/239 т; 47x6,5x1 м; 3 диз., 450 л.с.; 11 уз.; 4,1 т соляра; 1450 (8) миль. Эк. 13 чел. 1 - 76-мм, 2 - 20-мм; десант: 200 человек или 65 т груза.

Тип MZ -B (10 единиц): F -766 - F -770, F -777, F -783, F -785, F -795 и F -799. Вступили в строй в 1943 г.

174/279 т; 46,5x6,5x1 м; 3 диз., 450 л.с.; 11 уз.; 4,1 т соляра; 1450 (8) миль. Эк. 13 чел. 1 - 76-мм, 2 - 20-мм; десант: 200 человек или 65 т груза.

Тип D (289 единиц): F -801 - F -1011, F -1027 - F -1030, F -1033 - F -1057, F -1061 - F -1066, F -1070 - F -1075, F -1103 - F -1104, F -1145, F -1153, F -1155 - F -1170, F -1179 - F -1180, F -1191 - F -1199, F -1227 - F -1232. Вступили в строй в 1943 - 1945 гг.

168/239 т; 49,84x6,59x1,18 -1,35м; 3 диз., 375 л.с.; 10,3 уз.; 4,1 т соляра; 1120 (7) миль. Эк. 21 чел. 1 - 75-мм или 1 - 88-мм, 1 - 37-мм, 1 - 6 - 20-мм; десант: 3 средних танка, или 200 человек, или 140 т груза.

Строились различными предприятиями в Германии, союзных и оккупированных странах; использовались на всех ТВД. Корпус плоскодонный, грузовой трюм закрыт надстройкой. Носовая аппарель - составная, длиной 5 м. Типы А - С различались высотой трюма: тип А - 2,74 м; тип В - 3,19 м; тип С - 3,29 м; на типах А1 и С2 специально для перевозки тяжелых танков "Тигр" высота трюма увеличена до 3,4 и 3,6 м соответственно. Тип D , разработанный под секционный метод постройки, имел упрощенную конструкцию корпуса и несколько увеличенные размеры. Все типы имели трехвальную дизельную ЭУ, кроме F -100, F -103, F -106, F -108 и F -113, у которых на средний вал работал 100-сильный дизель, на внешние - авиационные моторы по 600 л.с.; скорость - 12,06 уз. Ходовой мостик и машинное отделение защищались броней (20 мм на типах А - С, 25 мм на типе D ). Всего заказано 600 единиц типов А - С (F -100 - F -700; строительство 74 отменено) и 469 типа D (F -801 - F -1269; часть достроена после войны как гражданские суда).

Баржи типа MZ (F -701 - F -800) строились по немецкому проекту на итальянских верфях с итальянскими моторами и вооружением; 24 единицы захвачены в сентябре 1943 г. и включены в состав герм, флота.

Существовал ряд специальных модификаций: санитарная - 3 единицы, танкер - 4, плавмастерская - 4, прерыватель заграждений - 40; F -368 на Черном море переоборудована в охотник за ПЛ Uj -118. В варианте мелкосидящего минного заградителя (34 - типа AM , 21 - типа С2М, 66 - типа DM ) на надстройке монтировались рельсы для 50 - 54 мин, при этом на 2 м увеличивалась ширина корпуса. 141 единица различных типов (кроме MZ ) переоборудовалась в артиллерийские баржи (см. ниже).

В боевых действиях потеряно 324 единицы типов А - С; 17 - типа MZ ; 128 -типа D .

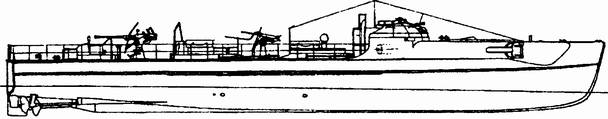

Десантные паромы типа "Siebel " - 393 единицы SF -01 - SF -393.

Полное - ок. 130 т; 24,3x13,7x0,9 м; 2 бенз., 420 л.с.; 7 уз.; 2,5 т бензина; 116 (6) миль. Эк. 10 - 29 чел. Вооружение: десантный вариант: 1 - 75-мм или 37-мм; 2 - 4 - 20-мм; десант: 200 человек или 60 т груза; артиллерийский вариант: 3 - 88-мм, 2 - 20-мм.

Вступили в строй в 1941 - 1944 гг. Десантные паромы-катамараны, проект полковника ВВС Зибеля. Строились под контролем авиационного командования. Состояли из двух корпусов-понтонов от стандартных наплавных мостовых парков, соединенных стальной палубой с деревянным настилом. Каждый из понтонов мог перевозиться на железнодорожной платформе. Имели составную трехсекционную аппарель. Рубка защищалась 10-мм броней. Существовали специальные модификации: санитарная, штабная, плавмастерская, артиллерийская, ПВО.

Десантные лихтеры типа MNL - 32 единицы

MNL -1 - MNL -32.

Полное - 217 т; 38,4x5,2x1,3 м; 2 диз., 260 л.с.; 10 уз.; 2,9 т соляра; 560 (10) миль. Эк. 14 чел. 1 - 37-мм, 1x4 - 20-мм; десант: 200 человек или 90 т груза.

Вступили в строй в 1944 - 1945 гг. Строились на заводе концерна "Krupp " в Рейнхаузене. Уменьшенная версия десантной баржи с открытым грузовым трюмом. Предназначались для использования на закрытых ТВД, озерах и реках.

Артиллерийские баржи типа MFP - 136 единиц

AF -1 - AF -112, AF -120, AF -128, AF -1003 - AF -1005, AF -1046, AF -1047; KF -347, KF -348, KF -439, KF -456, KF -458, KF -461, KF -503, KF -589, KF -597, KF -613, KF -620; АТ-912 - АТ-917.

Типы А - С:

ок. 400 т (полное); 47,04x6,6x1,4 м; 3 диз., 390 л.с.; 8 уз.; 4,1 т соляра; 400 (8) миль. Эк. 60 - 65 чел. 2 - 88-мм, 2x4 - 20-мм (вариант 1) или 2 - 88-мм, 1 - 37-мм, 2x4 - 20-мм (вариант 2).

Тип D :

ок. 400 т (полное); 49,84x6,6x1,7 м; 3 диз., 375 л.с.; 8 уз.; 4,1 т соляра; 260 (8) миль. Эк. 65 чел. 2 - 105-мм, 1 - 37-мм, 2x4 - 20-мм.

Вступили в строй в 1942- 1945 гг. Переоборудовались из стандартных десантных барж путем установки артиллерии и оборудования погребов в трюме. Благодаря мощному вооружению и малой осадке являлись чрезвычайно эффективными в прибрежных водах. Машинное отделение и рубка защищались 20 - 25-мм броней, погреба боезапаса - 100-мм. Для барж типов А - С в первом варианте объем работ был минимальным; во втором - изменялась форма носовой части, рубка переносилась в центр корпуса. У барж типа D корпус не менялся, но надстройки переделывались более основательно.

Баржи, действовавшие в североевропейских водах и на Черном море, получали номера с литерами AF ; на Средиземном море - KF ; на Дунае - AT ; причем у первых велась собственная нумерация, у остальных сохранялись прежние номера. В боевых действиях потеряно 77 единиц.

Артиллерийские лихтеры типа MAL - 47 единиц

Тип I (36 единиц): MAL -1 - MAL -36. Вступили в строй в 1943 -1944 гг.

140 - 146 т (стандартное); 34,2x7,72x0,8 м; 2 диз., 260 л.с.; 8,5 уз.; 4,9 т соляра; 790 (8) миль. Эк. 21 - 29 чел. 2 - 88-мм/35, 1 - 37-мм, 1x4 - 20-мм.

Тип II (11 единиц): MAL -37 - MAL -47. Вступили в строй в 1944 - 1945гг.

225/277 т; 35,5x8,6x1,19 м; 2 диз., 260 л.с.; 8 уз.; 5,2 т соляра; 790 (8) миль. Эк. 28 чел. 2 - 105-мм/32, 2 - 37-мм.

Строились на заводе концерна "Кшрр" в Рейнхаузене. Имели открытый грузовой трюм с установленными в нем армейскими орудиями; в транспортном варианте принимали 200 десантников или 80 т груза. Разбирались на секции для перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Начиная с MAL -7 рубка защищалась 25-мм броней. Четыре единицы переданы Финляндии. В боевых действиях потеряно 27 единиц.

Саперно-десантные катера - 302+6 единиц

Тип 1939 (72 единицы): PiLb -1 - PiLb -24, PiLb -51 - PiLb -70, PiLb -101 - PiLb -128. Вступили в строй в 1940 - 1942 гг.

20/29т; 15x4,65x0,54 - 0,72 м; 2 диз., 84 -90 л.с.; 7,5 -8уз.; 1,6тсоляра, 390 миль. 1 - 2 пул., или 1 - 20-мм или 37-мм, или 1x4 - 20-мм; десант: 100 человек или 20 т груза.

Тип 1940 (179 единиц): PiLb -201 - PiLb -227, PiLb -251 - PiLb -265, PiLb -285, PiLb -293, PiLb -301 - PiLb -335, PiLb -351 - PiLb -436, PiLb -442, PiLb -460, PiLb -463 - PiLb -465, PiLb -468, PiLb -469, PiLb -480 - PiLb -482, PiLb -484, PiLb -485, PiLb -489, PiLb -492. Вступили в строй в 1941 - 1944гг.

30/50т; 19x5,93x0,5 - 0,75 м; 2 диз., 136 - 180 л.с.; 8 - 9,2 уз.; 1,5 т соляра, 415 миль. Эк. 7 чел. 1 - 2 пул., или 1 - 20-мм или 37-мм, или 1x4 - 20-мм; десант: 150 человек или 40 т груза.

Тип 1941 (51+6 единиц): PiLb -501 - PiLb -535, PiLb -546 - PiLb -554, PiLb -557, PiLb -558, PiLb -561 - PiLb -565. Вступили в строй в 1942 - 1945гг.

34/71т; 19,65x5,7x0,6 - 1 м; 2 диз., 220 - 240 л.с.; 9,7 - 10,8 уз.; 1,05 т соляра, 260 (10) миль. Эк. 7 чел. 1 - 3 пул., или 1 - 20-мм или 37-мм, или 1x4 - 20-мм; десант: 150 человек или 40 т груза.

Саперно-десантные катера (Pionierlandungsboot ) предназначались для перевозки личного состава и легкой техники. Созданы на основе десантного катера для лошадей (Pferdboote ) периода Первой мировой. Оборудованы носовой аппарелью; катера двух последних серий могли использоваться для перевозки штурмботов (принимали по 2 - 4 единицы). Для Франции после войны достроены 6 катеров типа 1941.

Пехотно-десантные катера типа I - 95 единиц

Ок. 20 т; 18,5x4x0,45 - 0,78 м; 2 диз. или бенз., 65 - 125 л.с.; 9,5 - 11,9 уз.; 270 - 540 миль. Эк. 8 чел. 1 - 20-мм или 15-мм; десант: 40 человек или 7 т груза.

Легкие десантные катера (Infanterietransporter ) с V -образным корпусом и бензиновыми или дизельными автомобильными моторами. Проект полковника Зибеля. Строились в 1940 - 1944 гг. в Нидерландах, Бельгии и Италии; заказано 172 единицы (опытные I -A -1, I -A -2, серийные I -O -01 - I -O -170), но достроены только 95 (в т.ч. восемь в варианте плавмастерской); четыре единицы переданы Финляндии.

Штурмботы

Легкие штурмботы типа 1939 - 700 единиц; вошли в строй в 1939 -1942гг.

0,5т; 5,98 (8,5 с мотором)х1,58x0,4 м; 1 бенз., 30 л.с.; 13,5 уз.; 20 миль. Десант: 8 человек или 500 кг груза.

Тяжелые штурмботы типа 1942 - 80 единиц; вошли в строй в 1942 -1944гг.

9,5/12,5 т; 14,7x3x0,65 м; 2 бенз., 500 л.с.; 21,6 уз.; 0,8 т бензина, 160 миль. Десант: 40 человек или 3 т груза.

Быстроходные катера штурмовых партий для форсирования небольших водных преград. Легкие штурмботы фактически представляли собой моторные лодки с подвесными моторами; у тяжелых двигатели были стационарными. Могли перевозиться на автомобилях.

Бой за остров Сухо

остров Сухо в наши дни

22 октября 1942 года советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда.

На пути большой транспортной магистрали из Новой Ладоги в порт Осиновец в 20 километрах от южного берега озера затерялся крошечный остров Сухо , заложенный Петром I. Легенда гласит, что однажды царь, проходя на своем яле Волховскую губу и сев там на мель, воскликнул: «Тут же сухо!» – и велел основать остров на месте открытой им отмели.

Отныне все проходящие по этому пути суда должны были оставлять камни на новом острове, который назвали Сухо. Так появился рукотворный остров в форме подковы размером 90 на 60 метров с бухтой на юго-восточной безветренной стороне.

В 1941 году остров Сухо превратился в важный стратегический объект, который позволял контролировать обширный район южной части Ладожского озера, Дороги жизни, а также прикрывал подходы к Волховской губе, где в Новой Ладоге располагалась главная база Ладожской флотилии. Гарнизон островка составлял 70 человек при трёх 100-мм орудиях и трёх ДШК .

Командовал гарнизоном старший лейтенант Иван Константинович Гусев. Весной 1942 года немцы начали подготовку операции «Бразиль» на Ладоге. В ее задачи входили внезапная высадка десанта на остров Сухо для его захвата, уничтожение гарнизона острова и установление контроля над передвижением по Ладоге и нашим тылом.

В городе Лахденпохья была создана немецкая морская база. Из итальянского порта Специя прибыл 12-й отряд торпедных катеров. По железной дороге через Финляндию были переброшены в разобранном виде десантные паромы-плашкоуты типа «Зибель», созданные в своё время для десанта в Англию через Ла-Манш. Зибеля собирались из двух половин-понтонов на манер катамарана. Скрепляла половинки покрытая деревянным настилом стальная палуба. На ней располагалась бронированная 10-мм листами стали рубка, служившая пунктом управления и пристанищем для офицеров. Каждый из понтонов мог перевозиться по отдельности на железнодорожной платформе. В артиллерийском варианте на Зибель устанавливали три-четыре 88-мм зенитные пушки и пару 20-мм автоматов, в десантном – одну 37-мм и две 20-мм зенитки. Десантный Зибель брал на борт до 60 тонн груза или до 200 человек десанта. Автором проекта был Подполковник Люфтваффе Фриц Зибель. Он же и командовал флотилией этих барж в ходе операции «Бразиль».

Подполковник Зибель (в центре) наблюдает за сборкой барж своего имени на Ладоге.

В ночь на 22 октября 1942 года немецкая флотилия под прикрытием финских и итальянских катеров вышла из Лахденпохьи. Это был отряд, состоявший из 16 барж, оснащённых в общей сложности двадцать одной пушкою 88-го калибра, девятью пушками 37-миллиметроого калибра и ста тридцатью пятью 20-миллиметровыми Эрликонами. С учётом участия в ней ещё семи десантных катеров, всего в операции «Бразиль» участвовало 23 вражеских судна. Кроме того, поддерживать действия судов и десанта должны были 15 самолетов. Вражескую флотилию обнаружили около семи часов утра, когда она находилась в яти с половиной километрах от острова Сухо .

Сильный шквалистый ветер, снег и крутая волна мешали защитникам Сухо определить точный состав сил противника. Через пять минут после обнаружения вражеской флотилии сопровождающие ее самолеты, Ме-109 и Ju-88, открыли огонь по острову. Никто не мог даже предположить, что в таких плохих погодных условиях фашисты введут в бой авиацию. За считанные минуты самолеты противника при поддержке корабельной артиллерии разрушили антенну, лишив гарнизон связи с командованием, и здание маяка, где находился командный пункт батареи. Неприятель вел огонь из 88-миллиметровых орудий и автоматических Эрликонов. Вскоре после начала боя на острове были разбиты все пулеметные гнезда, появились убитые и раненые, начался пожар. Наша батарея отвечала, и были отмечены попадания в десантные баржи, боты и катера, находившиеся вблизи острова. Усилив огонь, десантные баржи постепенно приближались к острову. В 7 часов 48 минут одна десантная баржа села на южный риф острова Сухо и с дистанции 5 кабельтовых (900 метров) была расстреляна огнем батареи. В 7 ч. 50 м. два самолета Ю-88 произвели бомбардировочный удар по западной части острова, но все бомбы упали в воду. В 8 часов 08 минут противник высадил на остров десант в количестве около 80 человек, больше им высадить не удалось из-за противодействия наших воинов.

Сопротивлявшийся гарнизон острова энергично отражал высадку ружейным огнем, и часть вражеских ботов с десантом под воздействием огня с острова повернула обратно. Так как подступы к острову с озера еще не были минированы, не имелось проволочных заграждений, и не было вообще никаких других солидных инженерных сооружений, препятствовавших высадке, противнику удалось преодолеть огневое сопротивление гарнизона и высадить на берег десант в составе 50-70 человек. В 8 часов 20 минут десант противника окружил на острове дворики орудий № 2 и 3 с находившимся в них личным составом, и там начался рукопашный бой. Орудие № 1 и группа бойцов батареи, сигнально-наблюдательного поста и манипуляторного пункта, находившаяся в разрушенном здании маяка и в маячной башне, продолжали вести меткий огонь, оказывая сопротивление продвижению противника.

Старший лейтенант Гусев, несмотря на четыре ранения руководил боем, и только пятое вывело его из строя.

Отважный комендант острова был направлен в госпиталь. Скромный, застенчивый, он не любил рассказывать о событиях, развернувшихся на Сухо 22 октября. О героическом поведении командира рассказали военным журналистам его бойцы. За мужество, проявленное в бою, Иван Константинович был награжден орденом Ленина.

Счастливой случайностью было то, что неподалеку от Сухо находилось 2 корабля Ладожской флотилии. Это сторожевой катер «МО-171» (командир - старший лейтенант В. И. Ковалевский) и Тщ-100 (командир - старший лейтенант П. К. Каргин). Эти корабли мужественно вступили в бой с превосходящими по численности и калибру противником, а главное в прямом эфире передали сообщение о нападении противника на Сухо. примерно в 9 часов по вражеским десантным судам нанесла удар наша авиация, а спустя 20 минут противник был полностью выбит с острова, часть десанта была эвакуирована, часть окружена и блокирована на острове. По немецким источникам потери десанта составили 18 человек убитыми, 57 раненными, 4 пропавшими без вести. Наши источники говорят о 40 убитых и 6 взятых в плен. Наши потери: убитых – 8 человек, тяжелораненых – 16, легкораненых – 7 человек. Кроме того был захвачена одна из барж Зибеля (первая за всю войну). Под названием АКА ДБ-51 она была включена в состав флотилии и успела даже отметиться в боевых действиях во время прорыва блокады. Говорят, что среди моряков-ладожцев баржа получила прозвище "лысая сволочь".

Переброска германских ВМС на Черное море не предусматривалась планом «Барбаросса». Но уже в первые месяцы войны германские генералы осознали, что захватить Крым и Кавказ без кригсмарине им не удастся.

Пройти через Босфор итальянские линкоры и германские подводные лодки могли только в воспаленных головах советских адмиралов. Поэтому для переброски подводных лодок и надводных судов немцам пришлось искать иные пути.

Проект переброски малых подводных лодок серии IIB немцы закончили в декабре 1941 г. В основу проекта был положен опыт германо-американской нефтяной компании DAPG (Deutsch-Amerikanischen Petroleum Gesellschaft), которая водно-шоссейным путем перевезла в Румынию несколько небольших танкеров для снабжения нефтепродуктами германских войск.

Переброска лодок начиналась в Киле. Оттуда на специальных понтонах с малой осадкой подводные лодки предполагалось буксировать по каналу «Кайзера Вильгельма» до Гамбурга, далее по Эльбе до Дрездена. Там лодки с понтонов перегружались на сухопутные трейлеры. Затем трейлеры двигались 450 км по шоссе до Ингольштадта на Дунае. Там лодки перегружали в такие же понтоны с малой осадкой и буксировали по Дунаю до города Линца (первая группа подводных лодок) или до города Галаца (вторая группа лодок). В этих городах лодки отсоединялись от понтонов и на буксире, а то и своим ходом доставлялись в порт Сулина. Оттуда, уже по Черному морю, лодки шли к месту базирования - в Констанцу.

Для проведения этой операции была создана специальная группа численностью 600 человек. В нее входили инженеры, водители, связисты, представители дорожной полиции и другие подразделения. Транспортные и вспомогательные средства включали в себя тяжелые тягачи, специальные многоосные 60-тонные платформы, грузовые автомашины - топливозаправщики, машины связи, походные мастерские и др.

Для переброски предназначались шесть подводных лодок типа IIB. Их разделили на две группы. В первую группу входили лодки U-9 (командир Клапдор), U-19 (Оленбург) и U-24 (Ландт-Хайсн); во вторую U-18 (Фляйге), U-20 (Графен) и U-23 (Арсендт).

Водоизмещение подводных лодок типа IIB составляло 279/329 т, максимальная скорость хода 13/7 узлов. Дальность плавания 1800 миль (12 уз.) / 43 мили (4 уз.) . Глубина погружения 80 м. Экипаж 25 человек. Торпедное вооружение: два носовых и один кормовой 53-см торпедный аппарат, боекомплект 6 торпед. Артиллерийское вооружение с начала 1942 г. - спаренный 2-см зенитный автомат.

Переброска первой группы лодок началась в конце марта 1942 г., после схода льда на Эльбе и Дунае. В Киле лодки были максимально разгружены. С них сняли прочные рубки и их ограждения, дизели и другое крупногабаритное оборудование энергетических установок, выгрузили аккумуляторные батареи, торпеды, твердый балласт, откачали все жидкие грузы.

Для уменьшения общей высоты корпуса лодки были положены на борт. К каждой лодке прикрепили по 10 соединенных между собой специальных понтонов (по пять с каждой стороны). Общая грузоподъемность понтонов была рассчитана таким образом, чтобы при ширине каждого понтона 3,1 м и высоте 1,4 м предельная осадка после погрузки лодки не превышала 1,23 м.

В Дрездене каждую лежащую на понтонах лодку перегружали на две специальные платформы для перевозки по шоссе. Две платформы с лодкой буксировались четырьмя тягачами мощностью по 150 л.с., сцепленными цугом либо попарно. Заправка тягачей и смена водителей производились на ходу для исключения возникающих с остановками проблем - начала совместного движения и обеспечения синхронности работы машин. Самыми сложными были проходы по мостам и виадукам, тут от водителей тягачей требовалась ювелирная точность управления. Все мосты и виадуки перед проходом автопоезда были обследованы и при необходимости реконструированы. Путь в 450 км от Эльбы до Дуная автопоезд проходил за 56 часов со средней скоростью 8 км/ч.

В Ингольштадте лодки вновь перегружали на мелкосидящие понтоны, которые буксировались вниз по Дунаю.

Первая группа лодок прибыла в город Линц. Там начались восстановительные работы. Каждую лодку ставили на ровный киль, затем вводили в док, где через монтажный люк позади ограждения рубки устанавливали на место ранее снятое оборудование энергетической установки. Грузили аккумуляторы, твердый балласт, крепили на штатное место прочную рубку и ее ограждение, навешивали гребные винты. Такие же восстановительные работы проводились со второй группой лодок в Галаце. Затем лодки своим ходом шли по Дунаю до Сулины, а оттуда - в Черное море.

С момента начала демонтажа оборудования и до ввода в строй подводной лодки проходило 10 месяцев. Последняя лодка (U-20) пришла в Констанцу в июле 1943 г.

В декабре 1941 г. командование кригсмарине решило отправить на Черное море 1-ю флотилию торпедных катеров под командованием корветтен-капитана Хеймута Бирнбахера. Флотилия состояла из 6 катеров (S-26, S-27, S-28, S-40, S-102, построенных в 1940-1941 гг.) и S-72, вступившего встрой 3 февраля 1942 г.

С катеров сняли вооружение и дизели и на буксире отвели вверх по Эльбе до Дрездена. Там катера перегрузили на большегрузные четырехосные платформы. Каждая платформа буксировалась тремя мощными тягачами. Получившийся поезд весил 210 т и мог передвигаться со скоростью не более 5-8 км/ч 450-километровый путь до Ингольштадта поезд должен был пройти за 5 дней.

В Ингольштадте катера спускались на воду и буксировались по Дунаю до Линца. Там на местной верфи с помощью специалистов фирмы «Люрссен» устанавливалась часть оборудования. А на верфи в Галаце на катера монтировались моторы. Затем катера уже своим ходом шли в Констанцу, где на них устанавливались вооружение и приборы.

Переброска катеров прошла без происшествий, и к 1 июня 1942 г. в Констанце уже находилось два полностью боеспособных катера - S-26 и S-28.

На Черном море немцы использовали исключительно торпедные катера типа S-26. Катера эти начали строиться в 1938 г. фирмой «Люрссен». Стандартное водоизмещение катеров 93 т, полное 112-117 т; длина 35 м, ширина 5,28 м, осадка 1,67 м. Три дизеля фирмы «Даймлер Бенц» общей мощностью от 6000 до 7500 л. с. позволяли развивать скорость 39-40 уз. Дальность плавания 700 миль при 35-узловом ходе. Вооружение: торпедное - два трубчатых 53-см торпедных аппарата; артиллерийское - два 2-см зенитных автомата с боекомплектом 6000 выстрелов, а с катера S-100 начали устанавливать по одной 4-см пушки Бофорс (4 cm Flak.28) с боекомплектом 2000 выстрелов и по одному 2-см автомату (3000 выстрелов). Экипаж катера от 24 до 31 человека.

Катера имели высокий полубак, что обеспечивало им хорошую мореходность. Конструкция корпуса была смешанная - металл и дерево. Начиная с катера S-100, рубка и рулевой пост получили броню толщиной 10-12 мм. РЛС германские катера, действовавшие на Черном море, не имели.

В конце 1942 г. - начале 1943 г. на Черное море также были переброшены германские торпедные катера S-42, S-45, S-46, S-47, S-49, S-51 и S-52, которые были закончены постройкой в марте-августе 1941 г.

Весной 1942 г. немцы приобрели у румын судно «Романия», которое было введено в строй 6 декабря 1942 г. в качестве плавбазы германских торпедных катеров.

Для борьбы с минной опасностью на Черном море и Нижнем Дунае немцы в 1942-1944 гг. по Дунаю туда доставили 20 катерных тральщиков типа R (R-30, 35, 36, 37, 163, 164, 165, 166, 196, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 216, 248 и 251).

Водоизмещение катерных тральщиков составляло 110-125 т. Два дизеля общей мощностью 1836 л. с. позволяли развивать максимальную скорость хода 20-21 уз. Запас топлива 10 т обеспечивал дальность плавания 1000-1100 миль при 15-узловом ходе. Катера-тральщики R-248 и R-251 представляли некоторое исключение. Они имели водоизмещение 140 т и один мощный дизель (2550 л.с.). Артиллерийское вооружение катеров-тральщиков состояло из одного 3,7-см автомата и от двух до шести 2-см зенитных автоматов. Экипаж 34-38 человек.

Катера-тральщики типа R помимо прямого назначения использовались в качестве сторожевых и противолодочных судов.

По заказу германского командования в Болгарии, на верфи в Варне, было заложено 29 катеров-тральщиков типа KFK. Их водоизмещение составляло 103 т; длина 23 м, ширина 6 м, осадка 1,2 м. Дизель мощностью 120 л. с. позволял развивать скорость до 12 уз. Вооружение состояло из одного 3,7-см автомата и четырех 2-см зенитных автоматов. Однако до занятия Варны Красной Армией в строй удалось ввести только 5 катеров-тральщиков (KFK-1 - KFK-5). Остальные находились в различной степени готовности. Позже все эти катера в качестве катеров-тральщиков были включены в состав Черноморского флота.

Первыми же германскими судами, появившимися на Черном море еще в начале осени 1941 г., были паромы типа «Зибель», названные в честь полковника люфтваффе Зибеля, спроектировавшего эти плавсредства. В документах их именовали SF (Sicbel-Fahren).

Десантные корабли типа «Зибель» начали строиться с 1940 г. Они представляли собой паром, состоявший из двух стальных барж, соединенных деревянной платформой. Каждая баржа состояла из восьми отдельных секций (отсеков), что обеспечивало их перевозку по железной дороге и повышало живучесть. В центре парома размещались боевая рубка и помещения для офицеров, защищенные 10-мм броней (см. табл. 2).

Таблица 2. Данные паромов типа «Зибель»

Вооружение паромов типа «Зибель» постоянно менялось. Обычно в транспортном (десантном) варианте на них стояло от 2 до 6 зенитных автоматов калибра 1,5 см, 2 см и 3,7 см. Наиболее сильное вооружение было на пароме SF V серии: три 8,8-см универсальные пушки, восемь 2-см автоматов.

В советское время с легкой руки наших историков за грязеотвозными шаландами, обращенными в 1941 г. в канонерские лодки, закрепилось название «линкоры Ладоги». А вот германские быстроходные транспорты типа F (или, как их часто называли, MFP) стали на Черном море и линкорами, и охотниками за подводными лодками, и транспортами, и десантными кораблями, и сторожевыми кораблями, и минными заградителями и т.д. Это был крайне удачный тип судна. Свыше 140 судов F оказали большое влияние в битве за Черное море. В советских источниках быстроходные транспорты F называли большими десантными баржами.

Они представляли собой плоскодонные баржи с двойным дном и пятью водонепроницаемыми отсеками. В носовой части имелась опускаемая аппарель для погрузки и выгрузки самоходной техники, а в бортах пять портов для десантников. Борта и рубка десантного корабля имели 20-мм бронирование. Мореходность транспортов типа F достигала 5 баллов. Кроме перевозки и высадки десанта эти плавсредства могли применяться для постановки мин. Транспорт мог принять 52 мины.

Транспорты типа F строились на многих верфях Германии и ее союзников. Они имели ряд модификаций.

Транспорт основной модификации «А» имел водоизмещение 280 т; длину 47 м, ширину 6,53 м и осадку 1,45 м. Двигательная установка была в двух вариантах: два дизеля по 600 л.с. и один 130 л.с. или три дизеля по 130 л.с. Максимальная скорость составляла 10,5 уз. / 7,5 уз. Запас топлива 3060 т / 5015 т. Соответственно, дальность хода 501 миля (10,5 уз.) / 1075 миль (7,5 уз.) .

Вооружение также было в нескольких вариантах: одна 7,5-см пушка с боекомплектом 200 выстрелов и один 2-см автомат (2080 выстрелов) или два 2-см автомата (4160 выстрелов).

Транспорт мог перевозить 105 т груза или 200 человек.

В годы войны этим транспортам приходилось перевозить даже трофейные танки КВ.

Особенно интересно то, что транспорты типа F, имея малую осадку, без проблем ходили по Дунаю (по крайней мере до Линца), а сравнительно хорошая мореходность позволяла им ходить по всему Черному морю. Турки их свободно пропускали через Проливы, хотя это были суда военной постройки и на всех морях они ходили под военно-морскими флагами. Поэтому многие транспорты типа F, построенные в Варне и Линце, воевали в Эгейском и Средиземном морях, а построенные в Палермо - на Черном море.

Примечания

В числителе - в надводном положении, в знаменателе - в подводном положении.

Для первого варианта / для второго варианта.

Marinefährprahm (MFP, Морская самоходная баржа) - серия боевых надводных кораблей, состоявших на вооружении немецких ВМС (Кригсмарине) и некоторых союзных им флотов в 1941 - 1945 годах.В русскоязычной традиции

для этого типа судов сложилось название быстроходные десантные баржи (БДБ).

Предыстория появления

Обладавшая сильной армией и военно-морским флотом, Германия к началу Второй Мировой войны не имела ни одного массового высадочного средства.

Поэтому в операции по захвату Норвегии и Дании (Операция «Везерюбунг») основным средством для перевозки войск к намеченным для захвата плацдармам стали быстроходные крейсеры и эсминцы.

Из-за неприспособленности боевых кораблей к подобным задачам десантные соединения на них не имели ни тяжелой артиллерии, ни танков, ни автомобилей.

По тем же причинам во время высадки десанта с крейсеров в Осло-фьорде и районе Бергена пришлось пересаживать людей на торпедные катера и малые тральщики. В Копенгагене германские суда просто пришвартовывались к причалам, и войска высаживались на набережную. В тех же случаях, когда противник оказывал сопротивление, Кригсмарине нес значительные потери.

При разработке плана по захвату Великобритании (Операция «Зеелеве») предполагали высадить в первых эшелонах около 700 тысяч человек и 125 тысяч лошадей.

Стала очевидной необходимость в средних по размерам судах, способных решать задачи по высадке танков, автомобилей и лошадей на неподготовленный берег. В кратчайшие сроки был разработан проект десантной баржи (MFP).

Несмотря на быстрое конструирование и постройку, первые MFP серии А появились на свет уже после отмены «Зеелеве». Также запоздало новое и оригинальное десантное средство паром-катамаран типа «Зибель».

Применение самоходных десантных барж Начавшаяся в 1941 году война против Советского Союза открыла новые возможности по применению MFP.

Появились два новых театра морских военных действий - Балтика и Чёрное море, причем доступ на последнее был закрыт нейтральной Турцией. Десантные баржи и «зибели» составили значительную часть германского флота, действующего на Чёрном море, Ладоге, Онежском и Чудском озёрах.

Суда перевозили элементами по железной дороге с последующей сборкой в портах. Практически неуязвимые из-за малой осадки (1,45 м в корме и меньше метра - в носу) для торпед, MFP превосходили различные катера противника по мощи артиллерийского вооружения, будучи достаточно защищёнными от огня легкого оружия. Количество огневых средств ПВО, размещённых на MFP, с учётом сравнительно небольших размеров барж, делали их очень сложными целями для авиации противника.

Использовались самоходные баржи и паромы также в Средиземном и Баренцевом морях. На новых театрах боевых действий практически все средние десантные средства немцы применяли в основном для транспортировки войск и грузов, а также для прикрытия прибрежных конвоев.

Здесь следует учесть, что, во-первых, после «Везерюбунга» Германия не проводила больше ни одной крупной морской десантной операции, а во-вторых, для небольших тактических и диверсионных десантов Кригсмарине располагал значительным количеством мелких катеров и плашкоутов.

Германский малый десантный катер имел водоизмещение в грузу около 40 т при длине 18,7 м и углублении 0,4 м. Два бензиновых мотора общей мощностью 180 л.с. позволяли развивать скорость 13 узлов. Катер вооружался одним 20-мм зенитным автоматом и мог перевозить 50-70 человек.

Использовался и так называемый «штурмовой бот» - легкая алюминиевая лодка, снабженная подвесным мотором и принимавшая шесть солдат с легким вооружением. В спокойных прибрежных водах бот мог развивать до 18 узлов, являясь самым скоростным из высадочных средств второй мировой войны.

Конструктивные особенности

Немецкие десантные баржи несколько отличались от аналогичных средств Англии и США. Второе дно у них выполнялось плоским, что упрощало производство. Они имели также более высокое междудонное пространство, в связи с чем было решено отказаться от двойного борта. Носовой трап-аппарель был сконструирован удачнее, чем у кораблей союзников.

Если на LCT он представлял собой просто откидывающуюся вперед крышку, то у немецких MFP аппарель состояла из передней сходни и двух связанных с ней шарниром пустотелых плавающих конструкций, что обеспечивало более пологий спуск для танков, не говоря уже о внушительной длине (5 м по сравнению с 3 м на LCM-3).

Тактико-технические характеристики

Marinefährprahm (A)

Масса: 200 т.

Водоизмещение: 390 т.

Длина: 47,04 м.

Ширина: 6,53 м.

Осадка: 1,45 м.

Грузоподъёмность: 105 т.

Экипаж: 17 человек.

Скорость: 10,5 уз.

Marinefährprahm (B)

Масса: 220 т.

Водоизмещение: 390 т.

Длина: 47,04 м.

Ширина: 6,53 м.

Осадка: 1,45 м.

Грузоподъёмность: 105 т.

Двигатель: 3 дизеля «Deutz» общей мощностью 1170 л.с.

Экипаж: 17 человек.

Вооружение: 1 х 75 мм орудие, 3 х 20 мм автоматов.

Скорость: 10,5 уз.

Дальность хода: 1075 миль при 7,5 узлах.

Marinefährprahm (C)

Масса: 200 т.

Водоизмещение: 390 т.

Длина: 47,04 м.

Ширина: 6,53 м.

Осадка: 1,45 м.

Грузоподъёмность: 105 т.

Двигатель: 3 дизеля «Deutz» общей мощностью 1170 л.с.

Экипаж: 17 человек.

Вооружение: 1 х 75 мм орудие, 3 х 20 мм автоматов.

Скорость: 10,5 уз.

Дальность хода: 1075 миль при 7,5 узлах.

Marinefährprahm (D)

Масса: 239 т.

Водоизмещение: 371 т.

Длина: 49,82 м.

Ширина: 6,59 м.

Осадка: 1,35 м.

Грузоподъёмность: 140 т.

Двигатель: 3 дизеля «Deutz» общей мощностью 1170 л.с.

Экипаж: 21 человек

Вооружение: 1 х 88 мм орудие, 2 х 86 мм орудий, 2 х 20 мм автоматов

Скорость: 10,3 уз.

Дальность хода: 1066 миль при 7,5 узлах

На основе типа D выпускались также артиллерийские самоходные баржи Artilleriefährprahm (AFP), имеющие дополнительное бронирование от 20 до 100 мм и 105-мм орудия.

Операторы

Всего было произведено около 700 MFP. Они в разное время состояли на вооружении флотов следующих стран:

Германия

Болгария - 14 единиц

Финляндия

СССР - в том числе реквизированные в 1944 году у ВМС Болгарии БДБ-20 и БДБ-47 из состава ЧФ.

- Рецепты варенья из кабачков с лимоном, с курагой и в ананасовом соке

- Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем

- Сырный суп с курицей и грибами Куриный суп с сыром и грибами

- Четверка монет таро значение

- Что такое договор найма служебного жилого помещения?

- Хлеб по технологии в духовке на дрожжах

- Требования к главному бухгалтеру Нормативное регулирование бухгалтерского учета

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter