Виды и характеристики парашютов. История парашютизма в ссср

1946 год

Июнь – Постановлением Совета Министров СССР от 3 июня и приказом министра Вооруженных Сил СССР от 10 июня Воздушно-десантные войска выведены из состава ВВС, включены в состав войск резерва ВГК и подчинены непосредственно министру ВС СССР. Вновь учреждена должность командующего ВДВ ВС СССР и определены ее обязанности. Командующим ВДВ назначен генерал-полковник В.В. Глаголев.

На формирование ВДВ направлены 8, 15, 37, 38, 39-й гвардейские стрелковые корпуса в составе 76, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107 и 114-й гвардейских стрелковых дивизий. Переформированные части и соединения сохраняли почетные наименования и награды за боевые отличия, полученные на фронтах Великой Отечественной войны. 5, 8, 24-я воздушно-десантные бригады и специальные части были переданы на доукомплектование войск.

В состав ВДВ вошли 1 и 12-я авиатранспортные дивизии, а также дополнительно сформированные для войск 3, 6 и 281-я авиатранспортные дивизии.

1948 год

Дополнительно развернуты пять воздушно-десантных дивизий. Все имевшиеся и вновь созданные соединения объединены в Воздушно-десантную армию (ВДА). 37-й воздушно-десантный корпус и 1-я авиатранспортная дивизия переданы в непосредственное подчинение Командующего Дальневосточным военным округом.

Создан новый прибор КАП-3 (для принудительного раскрытия парашюта). Он спас жизнь многим сотням парашютистов.

На вооружение ВДВ принят парашют ПД-47 (конструкторы Н.А. Лобанов, М.А. Алексеев, А.И. Зигаев). Купол, изготовленный из перкаля, имел квадратную форму площадью 71,8 кв. м; вес парашюта – 16 кг.

1949 год

На вооружение ВДВ принята авиадесантная самоходная установка АСУ-76, разработанная конструкторским бюро, руководимым Н.А. Астровым.

1950 год

28 апреля – Совет Министров СССР принял постановление «О создании надежно действующего десантного парашюта». Перед научно-исследовательским институтом парашютно-десантной службы и заводом № 9 Министерства легкой промышленности ставились задачи по разработке новых людских десантных парашютных систем для применения их на скоростях полета до 500 км/ч и по созданию основного десантного парашюта из ткани искусственного волокна для применения на скорости полета до 350 км/ч.

1951 год

На вооружение ВДВ поступила более легкая по сравнению с АСУ-76 артиллерийская самоходная установка АСУ-57.

1953 год

Апрель – решением Совета Министров и МО СССР управление ВДА реорганизовано в управление ВДВ, воздушно-десантные дивизии (за исключением 103-й и 104-й) переведены на штаты трехполкового состава. В 1955-1956 гг. управления ВДК, 11, 21, 100, 114-я, в 1959 г. – 107-я и в 1959 г. – 31-я гвардейские воздушно-десантные дивизии были расформированы.

1954 год

Июнь – командующим ВДВ назначен генерал-лейтенант В.Ф. Маргелов, который придал новый мощный импульс развитию Воздушно-десантных войск.

1955 год

Апрель – транспортно-десантная авиация выведена из состава ВДВ и на ее базе создана военно-транспортная авиация (ВТА) ВВС.

Принят на снабжение ВДВ людской десантный парашют Д-1, массой 16,5 кг, изготовленный из перкаля «Б». Парашют позволял совершать прыжки из самолетов на скорости до 350 км/ч, обеспечивал устойчивое снижение парашютиста и скорость приземления у земли до 5 м/с.

1956 год

Апрель – Воздушно-десантные войска подчинены Главному штабу Сухопутных войск (в 1964 г. после его упразднения ВДВ вновь подчинены непосредственно Министру обороны СССР).

10 сентября на опытном учении, где изучались возможности действия войск в условиях ядерной войны, вслед за реальным ядерным взрывом мощностью 40 килотонн в район 500-600 метров от эпицентра взрыва через 40 минут на вертолетах Ми-4 высажен 2-й парашютно-десантный батальон 345-го парашютно-десантного полка 105-й воздушно-десантной дивизии. Всего было высажено 272 человека с легким вооружением. Десантники после высадки произвели быстрый захват и удержание объекта, выполнили боевую стрельбу при отражении контратаки противника. Учение подтвердило, как считали специалисты того времени, возрастающую роль ВДВ в быстром и эффективном разгроме противника с применением ядерных ударов.

1–7 ноября – участие ВДВ Вооруженных Сил СССР в венгерских событиях. Для выполнения боевых задач привлекались части 7-й (80-й и 108-й парашютно-десантные полки) и 31-й (114-й и 381-й парашютно-десантные полки) воздушно-десантных дивизий.

1957 год

Выпущен тяжелый транспортный вертолет Ми-6. Транспортные возможности вертолета: 61 десантник или до 12 тонн груза, в том числе 8 тонн на внешней подвеске. При максимальной скорости 300 км/ч вертолет способен подниматься до 4500 метров, дальность полета в зависимости от загрузки составляла от 300 до 900 км; на вооружении – 12,7-мм пулемет.

В Воздушно-десантные войска поступил Ан-12. Это был универсальный средний военно-транспортный самолет. Для десантирования войск и техники он имел все, что необходимо. Потолок самолета 10000 метров. Ан-8 и Ан-12 сменили к концу 1950-х гг. применявшиеся ранее для десантирования самолеты Ли-2 и Ил-14.

1958 год

1-й парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии десантировали на опытных тактических учениях в сложных климатических условиях Заполярья. Отрабатывались задачи захвата и удержания важного района. Десантники показали образцы высокой боевой выучки, мужества и закалки.

1959 год

Май – Алма-Атинское воздушно-десантное училище передислоцировано в Рязань и объединено с Рязанским высшим общевойсковым командным Краснознаменным училищем в одно – Рязанское высшее общевойсковое Краснознаменное командное училище. На него возлагалась подготовка кадров для ВДВ. 11 августа – на снабжение ВДВ и ВВС принят модернизированный парашют Д-1-8. Авторами качественно нового парашюта были братья-десантники Николай, Владимир и Анатолий Доронины.

В конце 1950-х гг. на вооружении воздушно-десантных войск появилась парашютная платформа ПП-127. Она была предназначена для десантирования парашютным способом грузов, вес которых превышал 4,6 тысяч кг. На этой платформе можно было десантировать все виды артиллерии, находящиеся на вооружении ВДВ, автотранспорт, радиостанции, технику инженерных частей и подразделений химзащиты. Позже на смену ПП-127 пришла плат- форма ПП-128, позволяющая сбрасывать с парашютом различные грузы и боевую технику весом до 6,7 тысяч кг.

1963 год

1 июня – приказом главнокомандующего Сухопутными войсками ВС СССР при Рязанском высшем общевойсковом командном Краснознаменном училище сформирована спортивно-парашютная команда. 1 августа 1966 г. она преобразована в Центральный спортивно-парашютный клуб (ЦСПК) ВДВ.

1964 год

5–15 сентября в Одессе прошли соревнования на первенство Вооруженных Сил СССР по парашютному спорту. На этих соревнованиях команда ВДВ впервые заняла первое место, завоевав 22 медали из 30 разыгрываемых.

1965 год

Февраль – первый полет совершил воздушный гигант – самолет Ан-12 («Антей»). Его взлетный вес – 250 тонн. В год своего создания он был самым большим транспортным самолетом в мире. Самолет обладал большой дальностью и продолжительностью полета. В его грузовой кабине (33,4х4х5 метров) могли разместиться основные виды техники Сухопутных войск ВС

СССР. В мае самолет был удостоен премии на ХХV международном салоне аэронавтики и космоса в Париже.

1967 год

15 сентября-1 октября – прошли общевойсковые маневры войск БВО, ПрикВО и некоторых других военных округов на Украине под условным названием «Днепр». В них участвовали 76-я и 103-я воздушно-десантные дивизии. Десантники продемонстрировали высокую ратную выучку, заслужили благодарность командования.

Впервые в массовом масштабе использовались многокупольные и парашютно-реактивные системы, что позволяло выбросить в тыл дивизию со своей штатной техникой.

1968 год

27 июля 36 спортсменов совершили прыжок на Памир на плато на высоте 6,1 тысячи метров. Десантирование прошло успешно. Бесценный опыт вошел в методики применения десантов при захватах горных перевалов и боевых действий в горах.

21 августа – заявление ТАСС о вступлении на территорию Чехословакии воинских подразделений СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. По заданию Советского правительства в операции по стабилизации политической обстановки в ЧССР (возникла угроза отхода чехословацкого руководства от коммунистической ориентации и выхода ее из Варшавского Договора) участвовали 7-я и 103-я воздушно-десантные дивизии. Операция прошла молниеносно. Личный состав показал пример стойкости и железной выдержки, не поддаваясь на провокации со стороны отдельных групп местного населения.

1969 год

На вооружение ВДВ поступила боевая машина десанта БМД-1. Масса – 7,6 тонн; экипаж – 7 человек; вооружение: 73-мм пушка и три 7,62-мм пулемета; максимальная скорость на суше – 61 км/ч, на плаву – 9-10 км/ч. На базе БМД-1 позднее были разработаны: – бронетранспортер десантный БТР-Д; – бронетранспортер для противотанковых комплексов «Фагот» БТР-РД (условное наименование «Робот»); – БТР-3 Д «Скрежет» для перевозки расчетов зенитно-ракетных комплексов; – специальные: для аппаратуры связи, для перевозки раненых и ремонтно-эвакуационные.

В конце 1960-х гг. основной парашют Д-1-8 с перкалевым куполом заменил капроновый Д-5, который был значительно меньше и легче своего предшественника и гораздо проще в укладке. На протяжении времени он совершенствовался (выпускалось несколько его серий). Основным парашютом стал Д-6. его вес – 11,6 кг; площадь купола – 83 м2; максимальная скорость снижения у земли – до 5 м/с.

1970 год

Март – прошли общевойсковые маневры войск ЛВО, МВО, СКВО, БВО, ПрибВО в Белоруссии под условным наименованием «Двина». В них участвовала 76-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор В.Н. Костылев). Всего за 22 минуты из 280-ти самолетов Ан-12 и 4-х самолетов Ан-22 («Антей») десантировались 8 тысяч десантников и 152 единицы боевой техники.

1971 год

9–19 июня прошли крупные войсковые учения в Крыму под условным наименованием «Юг». В них участвовала 98-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор Г.К. Самойленко). Десантники показали образцы высокой боевой выучки, мужества и самоотверженности.

1972 год

3-11 июля прошли международные соревнования по парашютному спорту в г. Фонтенбло (Франция). В них участвовали команды Англии, Бельгии, Италии, Франции (две команды), ЧССР, ФРГ, США, ПНР и СССР. Советские парашютисты заняли первое место и завоевали кубок (находится в Рязанском музее истории ВДВ).

1973 год

5 января впервые в мире внутри БМД-1 на парашютно-платформенных средствах десантирован экипаж в составе майора Л. Зуева и старшего лейтенанта А. Маргелова. Боевая машина сбрасывалась с Ан-12, спускалась на пяти куполах. Такая система десантирования БМД-1 вместе с экипажем получила название «Кентавр».

1974 год

27 августа-1 сентября на базе 104-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерала армии В.Ф. Маргелова состоялись сборы руководящего состава ВДВ с проведением опытного тактического учения, на котором впервые было десантировано 108 объектов тяжелой техники, в том числе 122-мм гаубицы Д-30 с двумя членами экипажа в кабине совместного десантирования.

Военно-транспортная авиация получила новый самолет Ил-76 (генеральный конструктор Г.В. Новожилов). Это всепогодный самолет. На борту установлена аппаратура, обеспечивающая точное десантирование парашютным способом людей и грузов в сложных метеорологических условиях днем и ночью, с больших и малых высот. Экипаж – 7 человек. Дальность полета: с нормальной загрузкой – 3500 км; с максимальной – 2000 км. Потолок – 12000 м. Скорость полета: максимальная – 820 км/ч; крейсерская – 740 км/ч. Количество перевозимого личного состава: при парашютном десантировании – 115 человек; при посадочном десантировании – 225 человек. Ил-76 – самолет принципиально новой схемы. Под крылом на пилонах четыре реактивных двигателя. Имеет высоко поднятое хвостовое оперение и низко поставленное шасси тележечного типа с двенадцатью парами колес. На взлете разбег небольшой, на посадке пробег короткий.

1975 год

Март – в учениях «Весна-75» участвовала 98-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор А.А. Соколов). Принят на вооружение ВДВ бронетранспортер БТР-Д. Он стал базовой машиной для семейства боевых машин ВДВ.

1976 год

23 января успешно испытана парашютно-реактивная система «Реактавр» (реактивный кентавр). Вместо пяти куполов «Кентавра» на «Реактавре» был установлен один купол. Скорость десантирования новой системы стала в четыре раза выше. Это многократно снижало уязвимость боевой техники в полете.

1978 год

Февраль – в общевойсковых учениях «Березина» (Белоруссия) принял участие 350-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й воздушно-десантной дивизии. Впервые десантная часть в полном составе с техникой и вооружением десантировалась с самолетов Ил-76. Учения явились школой переподготовки к массовому освоению ВДВ новых самолетов.

1979 год

Февраль – 106-я воздушно-десантная дивизия (командир – генерал-майор Е.Н. Подколзин) приняла участие в учениях на территории Монголии. Учения проходили в сложных условиях: голая каменная пустыня с разницей температуры дня и ночи в 20-30 градусов. В день десантирования порывы ветра достигали 40 м/с.

Осенью расформирована 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (дислоцировалась в Узбекистане и Киргизии). На базе дивизии сформировано девять десантно-штурмовых бригад, вошедших в состав Сухопутных войск.

1980 год

На базе БТР-Д создано самоходное артиллерийское орудие «Нона». Орудие размещалось на шасси бронетранспортера БТР-Д.

1981 год

На вооружение артиллерийских подразделений ВДВ поступило 120-мм самоходное орудие 2 СУ («Нона-С»).

1984 год

Начато серийное производство боевой машины десанта БМД-2, отличающейся от БМД-1 комплексами вооружения (73-мм орудие 2А28 «Гром» на БМД-1 и 30-мм автоматическая пушка 2А42 на БМД-2). Поступила на вооружение в 1985 году.

1986 год

Военно-транспортная авиация получила новый самолет Ан-124 «Руслан». Экипаж – 7 человек; количество мест для парашютистов – 440, для солдат – 880; дальность полета с нормальной загрузкой – 6800 км, с максимальной загрузкой – 7500 км; потолок – 11000 км.

В середине 1980-х гг. на вооружение ВДВ поступила самоходная противотанковая 125-мм пушка.

1988 год

29 февраля 137-й парашютно-десантный полк (командир – подполковник В. Хацкевич) 106-й воздушно-десантной дивизии высадился на аэродроме близ Баку. Совершив марш в Сумгаит, десантники восстановили государственную границу, взяли под контроль государственные учреждения, остановили насилие, обезвредили бандитские группировки.

Июль – в Ереван переброшены части 76-й и 98-й воздушно-десантных дивизий для предотвращения грабежей, убийств азербайджанского населения, проживавшего вокруг Еревана и на границе Армении и Азербайджана и для создания нормальных условий мирного решения проблем.

В Степанакерт и Баку прибыли части 104-й воздушно-десантной дивизии с целью стабилизации обстановки в городах.

22–23 ноября в Баку высадились 106-я воздушно-десантная дивизия и 119-й парашютно-десантный полк 7-й воздушно-десантной дивизии, а в г. Кировабаде – 234-й парашютно-десантный полк 76-й воздушно-десантной дивизии.

Группировка ВДВ в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе скоординированными действиями прекратила кровавые столкновения в г. Кировабаде, на границе с Нагорным Карабахом и на границе между Арменией и Азербайджаном.

7–8 декабря – артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии прибыл в г. Спитак, а 21-я десантно-штурмовая бригада ВДВ – в Ленинакан для оказания помощи населению, пострадавшему от землетрясения 7 декабря. Для предотвращения грабежей, насилия и создания благоприятных условий в организации спасательных работ в Ленинакан переброшен 234-й парашютно-десантный полк 76-й воздушно-десантной дивизии. 299-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии взял под контроль аэропорт Еревана Звартноц и основные дороги, ведущие в район бедствия.

44-я учебная воздушно-десантная дивизия (днем ее рождения считается 17 сентября 1960 года) переименована в 242-й учебный центр по подготовке младших специалистов ВДВ. В 1993 г. Учебный центр передислоцирован в города Омск и Ишим.

1989 год

7–8 апреля – 328-й парашютно-десантный полк 104-й воздушно-десантной дивизии, совершив многокилометровый марш, вошел в Тбилиси и взял под охрану правительственные учреждения.

Декабрь – в состав ВДВ вошли 14 десантно-штурмовых бригад, (сформированных в 1960-80-е гг. в составе Сухопутных войск), с апреля 1990 г. – отдельные воздушно-десантные бригады.

1990 год

12–20 января – группировка Воздушно-десантных войск (части 106, 76 и 98-й воздушно-десантных дивизий, 56-я и 38-я воздушно-десантные бригады) взяли под контроль ситуацию в Баку, Ереване и Нагорном Карабахе. Было восстановлено государственное управление в Азербайджане и Армении, государственная граница СССР.

14 февраля 299-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии переброшен по воздуху из Еревана, где он поддерживал порядок, в Душанбе. В начале февраля ситуация в Душанбе и некоторых районах Таджикистана обострилась, начались бесчинства. Десантники сходу приступили к выполнению задачи. Они взяли под охрану аэропорт, объекты пищевой промышленности, водозабор, объекты энергетики и нефтебазы, изолировали места формирования и пути движения погромщиков, взяли под контроль транспортные магистрали, ведущие в город.

4 мая 1990 года ушел из жизни генерал армии В.Ф. Маргелов, с именем которого связаны модернизация Воздушно-десантных войск Советского Союза, превращение их в мощную военную силу.

Июнь – группировка Воздушно-десантных войск (части 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий, 56-я воздушно-десантная бригада, 387-й отдельный парашютно-десантный полк) взяла под контроль обстановку в г. Фергане, Оше, Андижане, Джалал-Абаде, заняли Кара-Суу, горные дороги и перевалы на всей территории конфликта, предотвратили массовые убийства, поджоги, разрушения, грабежи.

Поступила на вооружение ВДВ боевая машина десанта БМД-3 (генеральный конструктор А. Шабалин). Это качественно иная боевая машина: она десантируется как посадочным, так и парашютным способом с боевым расчетом, размещенным внутри. Машина оснащена курсовым автоматическим гранатометом АГ-17 (установлен в левой автономной установке), 30-мм стабилизированной автоматической пушкой и ПТУРами.

26 июля 1930 года советские летчики и механики - ведь парашютистов как таковых тогда еще не было - совершили первые прыжки с парашютом. Произошло это на аэродроме города Воронежа. Пожалуй, лучше всех в нашей стране об этом может рассказать легендарная парашютистка Бернадета Васина, что она, собственно и сделала в своей поистине уникальной книге “Испытание небом”. Так как же начинался отечественный парашютизм?

: «Тридцатые годы. Это начало развития в России и в других республиках Советского Союза массового парашютного спорта. Это годы создания Воздушно-десантных войск, авиационной и парашютной техники, необходимой материально-технической базы; открытие широкой сети аэроклубов, кружков и секций при заводах, учебных заведениях; возведение парашютных вышек в парках культуры и отдыха; установление мировых рекордов. К счастью, мне довелось встретиться с людьми того поколения, которые проложили нам путь в небо, помогли приобщиться к самому замечательному виду спорта - парашютному. Это были замечательные люди - ответственные за важные государственные задачи, безопасность жизни людей летных профессий, увлеченные идеей развития массового парашютного спорта в стране, скромные.

: «Тридцатые годы. Это начало развития в России и в других республиках Советского Союза массового парашютного спорта. Это годы создания Воздушно-десантных войск, авиационной и парашютной техники, необходимой материально-технической базы; открытие широкой сети аэроклубов, кружков и секций при заводах, учебных заведениях; возведение парашютных вышек в парках культуры и отдыха; установление мировых рекордов. К счастью, мне довелось встретиться с людьми того поколения, которые проложили нам путь в небо, помогли приобщиться к самому замечательному виду спорта - парашютному. Это были замечательные люди - ответственные за важные государственные задачи, безопасность жизни людей летных профессий, увлеченные идеей развития массового парашютного спорта в стране, скромные.

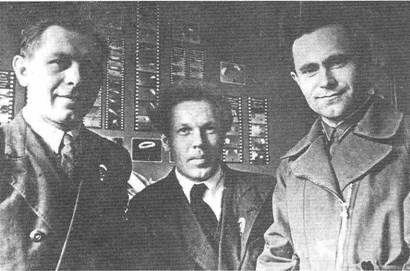

Леонид Минов, Михаил Савицкий, Лидия Кулешова, Нина Камнева, Константин Кайтанов, Галина Пясецкая, Иван Лисов, Николай Лобанов, Игорь Глушков, Иосиф Явич - они были первыми, кто, испытывая все на себе, открывал нам путь в небо. Мне посчастливилось быть лично знакомой с ними, учиться у них, беседовать с ними, присутствовать вместе на разных мероприятиях. Их примеру, как и автор этих строк, последовали миллионы юношей и девушек, стали мастерами спорта, рекордсменами и чемпионами мира.

26 июля 1930 года

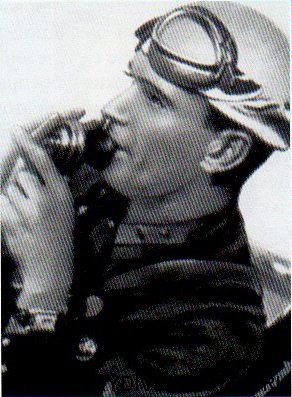

Все началось в этот день. Под руководством военного летчика Леонида Минова в Воронеже были совершены первые тренировочные прыжки. С Леонидом Григорьевичем мы ближе познакомились в середине шестидесятых годов. Он активно участвовал в проведении соревнований разного масштаба, руководил Федерацией парашютного спорта города Москвы. Раньше я много слышала о нем от начальника Вильнюсского аэроклуба 3. Явича, участника некоторых парашютных событий тридцатых годов, хорошо знавшего Л. Минова. Но нам, спортсменам, тогда Леонид Григорьевич казался таким недоступным, робели даже подойти к нему. Лишь позже журналистская тропа привела к Леониду Минову, я побывала у него дома, посмотрела его архивы, награды, разные сувениры, относящиеся к парашютному спорту. Он, несмотря на довольно суровый вид, оказался очень общительным и обаятельным человеком». <…>

Рассказывает : «26 июля 1930 года участники сборов Военно-Воздушных Сил Московского военного округа собрались на аэродроме под Воронежем. Мне предстояло выполнить показательный прыжок. Конечно, все, кто был на летном поле, считали меня асом в этом деле. Ведь я был единственным человеком, который уже получил парашютное крещение и прыгал не раз, не два, а имел целых три прыжка! И занятое мною призовое место на соревнованиях сильнейших парашютистов США, по-видимому, казалось присутствующим чем-то недосягаемым. От пристальных взглядов, повышенного внимания я смущался, волновался еще больше, но старался ничем не выдать себя. Мне хотелось выполнить прыжок как можно лучше, чтобы заинтересовать летчиков, вселить в них уверенность, зажечь их своим примером.

Рассказывает : «26 июля 1930 года участники сборов Военно-Воздушных Сил Московского военного округа собрались на аэродроме под Воронежем. Мне предстояло выполнить показательный прыжок. Конечно, все, кто был на летном поле, считали меня асом в этом деле. Ведь я был единственным человеком, который уже получил парашютное крещение и прыгал не раз, не два, а имел целых три прыжка! И занятое мною призовое место на соревнованиях сильнейших парашютистов США, по-видимому, казалось присутствующим чем-то недосягаемым. От пристальных взглядов, повышенного внимания я смущался, волновался еще больше, но старался ничем не выдать себя. Мне хотелось выполнить прыжок как можно лучше, чтобы заинтересовать летчиков, вселить в них уверенность, зажечь их своим примером.

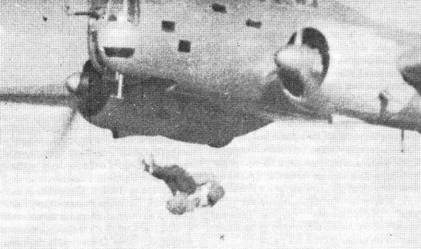

Вместе со мной готовился к прыжку летчик Яков Мошковский, назначенный на сборах моим помощником. Больше желающих пока не было. Мой прыжок действительно удался. Приземлился я легко, недалеко от зрителей, даже на ногах устоял. Встретили аплодисментами. Откуда-то взявшаяся девушка вручила мне букет полевых ромашек.

«А как там Мошковский?» - подумал я. Самолет заходит на курс выброски. В проеме двери хорошо видна фигура Якова Давидовича. Уже пора бы прыгать. Пора! Но он по-прежнему стоит в дверях, видимо, не решаясь броситься вниз. Еще секунда, вторая… Наконец-то! Над падающим человеком взметнулся белый шлейф и тут же превратился в тугой купол парашюта.

Ура-а-а… - раздалось вокруг.

Я тоже кричал от радости. И как же не радоваться! Представьте: первый прыжок! Сам летчик рассчитывал время, самому ему и парашют пришлось раскрыть, ведь никаких приборов, даже вытяжной веревки не было. Многие летчики, видя нас с Мошковским целыми и невредимыми, тоже изъявили желание прыгнуть. В тот день совершили прыжки командир эскадрильи А. Стоилов, его помощник К. Затонский, летчики И. Поваляев и И. Мухин. А через три дня в рядах советских парашютистов насчитывалось 30 человек». <…>

Первый опыт, полученный в 1930 году, дал толчок для дальнейшего развития парашютизма в Советском Союзе. Многие летчики, техники изъявляли желание совершить прыжки с парашютом. В 1928 году при Научно-исследовательском институте Военно-Воздушных Сил (ВВС) были организованы курсы по подготовке инструкторов парашютного дела. Начальником курса стал Савицкий, который знакомил слушателей с историей применения парашютов, методикой их испытания, укладкой. В этом же году инженеру-механику М. А. Савицкому поручают организовать производство парашютов. Смелые прыжки в Воронеже открыли большие возможности применения парашюта не только как спасательного средства. Но нужны были свои, советские, парашюты, чтобы воплотить в жизнь намеченные планы. Большой вклад в создание отечественных парашютов внес Михаил Алексеевич Савицкий. <…>

С Лидией Кулешовой

мы познакомилась в конце шестидесятых годов в редакции «Крыльев Родины». Лидия выглядела замечательно: ее стройная фигура, светящиеся глаза, мягкая улыбка напоминали ту азартную девчонку, что на фотографии, снятую в далекие тридцатые годы перед первым прыжком. Я попросила Лидию рассказать о своем прыжке, как она себя чувствовала, что испытала в воздухе, волновалась ли…

С Лидией Кулешовой

мы познакомилась в конце шестидесятых годов в редакции «Крыльев Родины». Лидия выглядела замечательно: ее стройная фигура, светящиеся глаза, мягкая улыбка напоминали ту азартную девчонку, что на фотографии, снятую в далекие тридцатые годы перед первым прыжком. Я попросила Лидию рассказать о своем прыжке, как она себя чувствовала, что испытала в воздухе, волновалась ли…

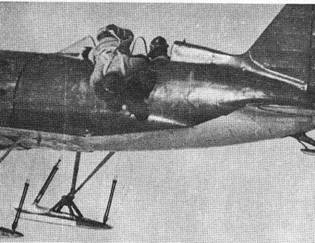

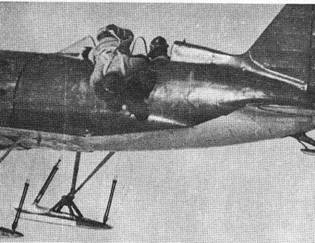

Волновалась ли? - улыбнулась Лидия, - а как иначе! Перед прыжком надо мной мужчины подшучивали: «Смотри не сломай ногу, а то замуж не возьмем». Да и лежать в этой люльке страшновато и неудобно. Ничего не видно. Не знаешь, ни какая высота, ни где ты летишь, и каждую секунду ждешь: вот-вот вывалишься вниз. Сейчас спортсмены прыгают с двумя парашютами - основным и запасным. Тогда я имела только один. Валерий Павлович Чкалов уговаривал меня не прыгать, но, поняв, что старается напрасно, стал подбадривать.

Сколько времени поднимались на высоту - не знаю, но показалось - целую вечность. Очень тяжело ждать и не знать, когда вывалишься. Вдруг что-то щелкнуло, и я провалилась вниз. Холодный поток воздуха и сильный динамический удар, от которого искры посыпались из глаз, привели меня в чувство - я увидела огромный купол над головой… После прыжка, конечно же, меня радостно встречали, обнимали, целовали, задавали десятки вопросов. А я чувствовала себя на седьмом небе, такого счастья я, наверное, не испытала никогда…

Позже, 18 августа 1933 г., Лидия Кулешова участвовала в массовом десанте на первом воздушном параде, проходившем на Центральном аэродроме… Л. С. Кулешова не забыла тех памятных дней 1930-х годов, когда советский парашютизм, набирая темпы, превратился поистине в массовый вид спорта. Она на протяжении более 40 лет не раз бывала на соревнованиях, и с присушим ей задором рассказывала молодежи о первопроходцах, о незабываемых страницах истории и развития парашютизма в стране.

Вслед за Кулешовой 14 июля 1931 года прыжок таким же способом выполнила и Л. Гроховская - жена начальника ОКБ, а через месяц, 19 августа, в Гатчине под Ленинградом совершили прыжки еще две женщины - В. Федорова и И. Чиркова. В дальнейшем от прыжков из подкрыльных люлек пришлось отказаться по морально-психологическим причинам, они использовались лишь для сброса различных малогабаритных грузов. Идеи Гроховского легли в основу разработки грузовых парашютов для сброса танков, автомашин, пушек. <…>

Все иллюстрации - из книги Бернадеты Васиной “Испытание небом” (Москва, 2010).

5 августа Ставка Верховного Главнокомандования направила директиву командованию Юго-Западного направления, в которой указывалось: «…Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот» .

Черноморский флот принимал необходимые меры по отражению ударов морских и воздушных сил противника, но наибольшая угроза городу исходила со стороны суши, так как на море господствовал советский ВМФ. Поэтому еще в конце июня командование базы, партийные структуры и администрация Одессы организовали строительство оборонительных сооружений на подступах к ней. Особенно большой размах работы приняли в первых числах августа.

Одновременно флот вел подготовку к содействию войскам Приморской армии с суши. Береговые батареи 40-го подвижного артдивизиона были переведены на позиции у Люстдорфа, Дофиновки, Крыжановки и других пунктов. Стационарные береговые батареи готовились к отражению наступления противника с сухопутного направления. Находившиеся в Одессе корабли также отрабатывали задачи артиллерийской поддержки сухопутных войск.

Для захвата Одессы немецко-румынское командование выделило 4-ю румынскую армию, состав которой непрерывно увеличивался. Действия наземных вражеских войск поддерживались крупными силами авиации.

Приморская армия уступала противнику по численности. Поэтому формирование частей для пополнения ее войск за счет ресурсов Черноморского флота и людских резервов города стало обычной практикой. В начале августа таким образом были сформированы два полка морской пехоты - 1-й полк (командир - майор И. А. Морозов, военком - старший политрук В. А. Митраков) и 2-й полк (командир - полковник Я. И. Осипов, военком - старший политрук В. А. Тарабарин). В дальнейшем для защиты Одессы было создано еще несколько отрядов моряков.

Тем не менее противнику удалось создать необходимое превосходство в силах, рассчитывая овладеть Одессой с ходу. 13 августа ему удалось выйти к берегу моря в районе Сычавки и полностью изолировать город с суши. Но большего добиться тогда он не смог. Все последующие атаки румынских войск были отбиты.

В целях улучшения управления силами и организации тесного взаимодействия сухопутных войск с кораблями и береговой артиллерией приказом командующего Приморской армией одесский плацдарм 13 августа был разделен на три сектора обороны.

Оборона Южного сектора (от берега моря юго-западнее Одессы до линии Одесса, Вакаржаны, Секретаревка) была возложена на два полка 25-й стрелковой Чапаевской дивизии (командир дивизии - полковник А. С. Захарченко, затем - генерал-майор И. Е. Петров) и приданные ей подразделения, Западного (от разграничительной линии до Хаджибейского лимана) - на 95-ю стрелковую дивизию (командир - генерал-майор В. Ф. Воробьев) и Восточного (от разграничительной линии слева до берега моря восточнее Одессы) - на группу войск под командованием комбрига С. Ф. Монахова, в состав которой входили 54-й полк Чапаевской дивизии, 1-й полк морской пехоты, 26-й полк НКВД, батальон 136-го запасного полка и два истребительных батальона. Позднее из различных частей Восточного сектора обороны была сформирована 421-я Одесская стрелковая дивизия (командир - полковник Г. И. Коченов).

Обстановка под Одессой осложнилась, когда противник, не добившись успеха в наступлении по всему фронту, сосредоточил свои усилия на флангах обороны города.

В упорных боях 15–18 августа румынским частям удалось прорвать фронт Южного сектора на участке Кагарлык, Беляевка и несколько потеснить войска Восточного сектора. Однако и на этот раз прорваться к Одессе не удалось, но с вынужденным отходом защитников города на его ближние подступы еще более увеличился отрыв Приморской армии от основных сил Южного фронта. В результате возросли трудности в управлении обороной, в снабжении войск и организации их взаимодействия с флотом. Поэтому командующий войсками Юго-Западного направления обратился в Ставку с ходатайством о переподчинении Приморской армии Черноморскому флоту. С 20 августа она была выведена из состава Южного фронта и стала именоваться Отдельной Приморской армией.

19 августа решением Ставки был образован Одесский оборонительный район (OOP) с подчинением его Военному совету Черноморского флота, на который целиком возлагалась ответственность за дальнейшую оборону Одессы. В состав ООРа вошли войска Отдельной Приморской армии и Одесской военно-морской базы с приданным ей корабельным составом. Командующим ООРа был назначен контр-адмирал Г. В. Жуков, его заместителем по сухопутной обороне - генерал-лейтенант Г. П. Софронов (к концу обороны он заболел и был сменен генерал-майором И. Е. Петровым), членами Военного совета - бригадный комиссар И. И. Азаров, дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин и несколько позднее - первый секретарь Одесского обкома партии А. Г. Колыбанов .

Тем временем румынским войскам удалось в Восточном секторе подойти к окраине города, 25 августа овладев Чебанкой и Новой Дофиновкой. Здесь они установили батарею дальнобойной артиллерии и начали обстреливать акваторию Одесского порта, подходы к нему и район временных пристаней у Аркадии и Золотого пляжа.

К середине сентября обстановка под Одессой стала особенно напряженной. Противник, подтянув свежие войска, усилил давление на левый фланг обороны. Левофланговые части Южного сектора вынуждены были отойти на восточный берег Сухого лимана. Неприятельские артиллеристы получили возможность обстреливать город не только с северо-востока, но и с юго-запада.

В ночь на 14 сентября Военный совет OOP направил в адрес Ставки Верховного Главнокомандования, наркома Военно-Морского флота и Военного совета Черноморского флота телеграмму, в которой информировал о дальнейшем обострении положения и просил оказать помощь оборонительному району. 15 сентября поступил ответ из Москвы: «Передайте просьбу Ставки Верховного Главнокомандования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6–7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения… И. Сталин» . Эта телеграмма Ставки сыграла огромную роль в дальнейшей обороне Одессы. «Каждый из нас, - вспоминал позднее командующий OOP Г. В. Жуков, - готов был буквально на все, чтобы с честью выполнить просьбу Ставки - приказ Родины» .

Чтобы отбросить румынские войска за Аджалыкский лиман и выбить их с позиций в районе Чебанки, Военный совет Черноморского флота решил нанести контрудар силами 421-й и 157-й стрелковых дивизий с одновременной высадкой во вражеский фланг и тыл 3-го полка морской пехоты (командир - капитан К. М. Корень, военком батальонный комиссар И. А. Слесарев) в районе села Григорьевка и небольшого парашютного десанта - у Шицли.

Так развивались события, предшествовавшие созданию первого в советском флоте парашютно-десантного подразделения. На подготовку парашютистов было выделено всего… трое суток. За это время успели произвести необходимую экипировку и вооружение, а также элементарную наземную подготовку к прыжку с парашютом, который многие из моряков должны были сделать впервые в жизни. Инструктаж проводил сам начальник парашютно-десантной службы ВВС Черноморского флота майор Шорин и старший лейтенант Захожий, опытный парашютист. Каждый моряк-парашютист был вооружен пистолетом-пулеметом ППШ (ППД) или самозарядной винтовкой, а также шестью гранатами, не считая десантного ножа. Для совершения диверсий дополнительно был выдан необходимый мелкий инструмент (кусачки, ножи, «кошки»).

Ночью 22 сентября 1941 года на самолете ТБ-3 в непосредственном тылу румынских частей, против которых был направлен основной удар морского десанта, была выброшена группа парашютистов численностью 23 человека во главе со старшиной флота Анатолием Кузнецовым Целью их действий стало нарушение управления частями противника и отвлечение внимания от основных сил, высаживавшихся с моря. Несмотря на то что морякам-парашютистам пришлось в основном вести бои разрозненно, в целом их применение можно считать довольно удачным, если учесть обстоятельства их подготовки. С боевого задания смогли вернуться здоровыми 11 человек, ранеными - двое. 9 человек погибло. Сам автор идеи использования воздушного десанта для обеспечения действий морских пехотинцев так оценил результаты этой операции: «…1. Парашютно-десантная группа задачу выполнила и свое назначение оправдала. 2. Группу парашютистов в 13 человек используем как основной костяк в создании парашютно-десантных отрядов. 3. На ближайший период ставим задачу о создании более крупной и наиболее подготовленной группы. 4. Наиболее эффективным оружием оказалась не винтовка, а граната и автопистолет. 5. Белый купол парашюта себя демаскирует; необходима покраска парашютов в маскирующий цвет. 6. Каждому бойцу необходимы перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи. 7. Крайне необходимо иметь парашютисту кусачки, „кошки“, нож и другие мелкие инструменты…» Новый отряд моряков-парашютистов был вскоре создан, но тут же расформирован по причине «изменения оперативной обстановки».

Немецкая армия прорвала советскую оборону в Крыму, и началась эвакуация войск из Одессы на полуостров для усиления находившихся там соединений. Оставшиеся в живых десантники составили основу роты охраны командования и штаба ВВС ЧФ в Крыму, а непосредственно сформировавший первую группу моряков-парашютистов капитан М. А. Орлов, еще до войны имевший звание «мастер парашютного спорта СССР» и сделавший около тысячи прыжков с парашютом, был отправлен на Кавказ с указанием приступить к созданию нового парашютного подразделения флота. Сам энтузиаст воздушно-десантных операций, бригадный комиссар М. Г. Степаненко, погиб 21 ноября 1941 года, получив смертельные ранения во время артиллерийского обстрела флагманского КП в Севастополе.

Тем не менее на этом история парашютистов советского флота не закончилась. Напротив. Опытом удачного применения воздушного десанта для обеспечения действий других соединений заинтересовалось уже непосредственно… командование ВВС Черноморского флота. И тому были свои причины…

После катастрофы советских войск в Крыму в мае 1942 года у вновь созданного Северо-Кавказского фронта возник ряд проблем, справиться с которыми было ему весьма и весьма не просто… Именно в этот момент начинает формироваться парашютно десантная рота ВВС Черноморского флота в составе 160 человек. Начавшееся в мае формирование этого небольшого подразделения завершилось применением его в качестве основной ударной силы в операции по уничтожению самолетов противника на его авиабазе в Майкопе 23 октября 1942 года. Оперативная обстановка в регионе в данный промежуток времени складывалась весьма не простая.

Как и предусматривалось советской военно-морской доктриной, Черноморский флот в этот период решал задачи, которые определялись прежде всего положением сухопутных сил. Он должен был содействовать войскам Северо-Кавказского и Закавказского фронтов на побережье Черного моря, оборонять приморские города и военно-морские базы, не допускать высадки противником десантов, а также наносить удары по его коммуникациям и местам базирования.

Особенно напряженный характер противостояние приняло в июле, когда советские войска вынуждены были отходить на юг под давлением немецко-румынских сил, успех которых прежде всего был обеспечен активными действиями подвижных соединений и авиации. Подвергаясь непрерывным ударам с воздуха, войска Южного фронта были вынуждены переправить свои части и боевую технику на левый берег Дона.

В середине августа 17-я немецкая армия, овладев Краснодаром, развернула стремительное наступление на Новороссийском и Туапсинском направлениях. К Новороссийску продвигались 2 пехотные и 3 кавалерийские дивизии, а на Туапсинском направлении - 5 пехотных и 2 моторизованные дивизии.

В наступлении на Новороссийск немецкое командование основную ставку также сделало на успех взаимодействия мотомеханизированных частей и авиации. Это позволило ему, удерживая инициативу за собой все это время, захватить перевал Волчьи Ворота, Абрау-Дюрсо и Южную Озерейку, а с рассветом 6 сентября выйти на дорогу Неберджаевская - Мефодиевский и к северо-западным окраинам Новороссийска. 7 сентября, прорвав здесь оборону, немецко-румынские войска захватили железнодорожный вокзал, а затем элеватор и порт. Советские части (главным образом морская пехота), отрезанные от основных сил 47-й армии, в течение трех дней вели упорные бои в западных и южных районах Новороссийска и в предместье Станички, дрались за каждую улицу, за каждый дом, но были прижаты к морю и 10 сентября вынуждены эвакуироваться на кораблях на восточный берег Цемесской бухты.

Немецкое командование приняло решение не тратить время и скудные резервы на борьбу за овладение этими позициями и начало готовить основные силы 17-й армии к наступлению на Туапсе с целью отрезать группировку советских войск в районе Новороссийска.

Удивительно, но такое развитие событий не оказалось для советского командования неожиданным! Еще 23 августа Военный совет Закавказского фронта принял решение создать так называемый «Туапсинский оборонительный район» (ТОР) в границах Джубга, Лазаревская, Георгиевская. Возглавил оборону района командир Туапсинской военно-морской базы контр-адмирал Г. В. Жуков. К моменту начала немецкого наступления на Туапсинском направлении прикрытие ТОР с суши осуществляли войска 18-й армии (командующий - генерал-лейтенант Ф. В. Калмыков, с 19 октября - генерал-майор А. А. Гречко). Подходы с моря были защищены кораблями и береговой артиллерией военно-морской базы.

Немецкое наступление началось 25 сентября. Перед этим в течение двух дней боевые порядки советских войск подвергались массированным авиационным ударам, и в результате пятидневных ожесточенных боев, немецко-румынским частям удалось на отдельных участках продвинуться на 5–10 км, после чего им пришлось сделать двухнедельную паузу. Проявили себя трудности ведения наступательных действий в гористо-лесистой местности, а также дефицит резервов. 14 октября наступление возобновилось, и на этот раз оно велось одновременно через Шаумян и из района Фанагорийского на Садовое с целью окружить основную группировку войск 18-й армии и выйти к Туапсе. Наступающие войска активно поддерживала авиация. Она ежедневно производила по 500–600 самолетовылетов для нанесения бомбовых ударов по боевым порядкам советских войск. 16 октября подразделения вермахта вышли к станции Навагинская, а на следующий день овладели районом Шаумян.

Одиннадцать дней и ночей не прекращались бои на подступах к Туапсе, но прорвать советскую оборону так и не удалось. 31 октября из-за недопустимого уровня потерь немецкое командование приняло решение перейти к обороне и стало закрепляться на достигнутых рубежах. Последний раз оно попробует достичь своей цели в середине ноября, но и эта попытка окажется неудачной.

Такова вкратце ситуация, в которой происходило формирование первого штатного парашютно-десантного подразделения ВМФ СССР, а также проведение им боевой операции, имеющей по меньшей мере оперативное значение. Целью операции являлось лишение немецкого командования основного и наиболее значимого на тот момент преимущества в ожесточенной схватке с советскими войсками - господства в воздухе. Для этого предполагалось уничтожить материальную часть наиболее боеспособных подразделений люфтваффе, базировавшихся в то время на аэродроме города Майкопа. По всей видимости, иными путями лишить наступающие немецко-румынские войска эффективной поддержки с воздуха не удавалось.

Вот как охарактеризовал эту ситуацию сам командующий ВВС Черноморского флота генерал-майор авиации В. В. Ермаченков: «…Фашистская авиация злобствует на всех направлениях Закавказского фронта и Черноморской группы войск. Она сковала действия наземных частей, кораблей ЧФ и нашей авиации, базирующейся на аэродромах Геленджика, Туапсе, Лазаревской, Адлера…»

Таким образом, можно констатировать, что вновь сформированное спецподразделение флота сразу же оказалось в эпицентре битвы за Кавказ. Не будет преувеличением утверждать, что на момент начала операции по уничтожению самолетов противника на аэродроме Майкопа моряки-парашютисты оказались той силой, которая была способна решающим образом повлиять на исход этого драматичного сражения, лишив немецкие войска их основного козыря - авиационного превосходства. По оценке советского командования, для этого требовалось всего три дня решительного ослабления люфтваффе на направлении главного удара. По данным разведки, на аэродроме единовременно могло находиться до 50–70 самолетов различного типа, представлявших на тот момент весьма внушительную силу, если учесть, что им противостояло со стороны ВВС ЧФ (по официальным данным) не более 92 исправных самолетов… Весьма примечательно, что именно в это время на авиабазе Майкопа постоянно присутствовали представители элитных частей ВВС Германии, таких как III/JG52. Даже знаменитый впоследствии Эрих Хартманн побывал тогда на этом аэродроме несколько раз…

В связи с изложенными выше обстоятельствами, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке личного состава ПДР ВВС ЧФ к выполнению столь ответственного задания. Что представляло собой это спецподразделение, внезапно оказавшееся в эпицентре битвы за Кавказ?

С момента появления приказа о формировании отдельной парашютно-десантной роты в составе ВВС Черноморского флота в мае 1942 года подготовке ее личного состава уделялось большое внимание. Командиром роты был назначен капитан М. А. Орлов, а его заместителем по политической части стал старший политрук Д. И. Дерябин, который не имел до этого отношения к парашютному делу, но быстро его освоил вместе со своими подчиненными.

Помощником Орлова по парашютно-десантной подготовке был назначен бывший начальник ПДС 40-го авиаполка капитан А. П. Десятников, один из ветеранов советского парашютизма, мастер парашютного спорта СССР, имевший на тот момент около 1000 прыжков на своем счету. Примечательно, что помимо общего руководства воздушно-десантной подготовкой моряков-парашютистов и организации учений и прыжков днем и ночью в условиях, максимально приближенных к боевым, в его обязанности входила также разработка замысла боевой операции подразделения, что являлось характерной особенностью советских ВДВ того времени. Непосредственно парашютно-десантной подготовкой личного состава роты занимался другой ветеран парашютного движения в СССР (более 1000 прыжков), получивший звание мастера парашютного спорта еще в 1936 году, бывший начальник ПДС 5-го гвардейского авиаполка старший лейтенант А. А. Тарутин. Это имя было впоследствии хорошо известно каждому спортсмену-парашютисту Советского Союза. Один из моряков-десантников охарактеризовал его как «самого интеллигентного, хорошо воспитанного, тактичного и вежливого офицера» в подразделении, «пользовавшегося исключительно высоким авторитетом» у его личного состава.

За строевую, огневую и тактическую подготовку роты отвечал общевойсковой офицер старший лейтенант Г. И. Марущак, характеризовавшийся как «всестороннее подготовленный командир, прекрасный строевик, отлично стрелявший из всех видов стрелкового оружия и быстро ориентировавшийся в любой ситуации общевойскового боя».

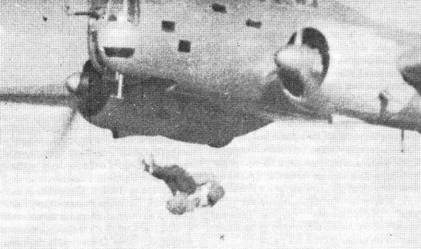

Подготовка проводилась основательно, без спешки. В течение июня - сентября 1942 года моряки изучили материальную часть парашютов и произвели наземную отработку элементов прыжка. После этого каждый из них совершил по 10–12 ночных и дневных прыжков с парашютом в полной боевой выкладке. Тщательно отрабатывались действия в тылу противника при уничтожении различных объектов, а также длительные марш-броски по незнакомой горной местности, преодоление различных преград. Так как основным транспортным средством советских ВДВ того времени являлся бомбардировщик ТБ-3, то большое внимание уделялось изучению специфики выброски с него, производившейся как через бомболюки, так и непосредственно с крыла самолета. И особо отрабатывались методы сбора парашютистов непосредственно после приземления, в момент наибольшей уязвимости любого воздушного десанта.

Разработка десантной операции против майкопской авиабазы люфтваффе началась в конце сентября, а в октябре были отобраны 40 человек для непосредственной подготовки к высадке и уничтожению неприятельских самолетов на летном поле. Днем и ночью парашютисты совершали прыжки на местность, максимально похожую на ту, на которой предстояло выполнять поставленную боевую задачу. Отрабатывались прыжки на точность приземления с малых высот, а также действия по сбору приземлившихся и организации боя с силами охраны аэродрома противника.

За несколько дней до начала операции в ее замысел было внесено одно принципиальное изменение. Высадка десантников должна была производиться непосредственно вслед за нанесением авиацией флота бомбо-штурмового удара по наземным средствам ПВО противника, а также по расположенным неподалеку другим военным объектам. Вероятно, таким способом предполагалось ввести немецкую оборону авиабазы в заблуждение относительно замысла операции и облегчить действия парашютного десанта. На деле вышло все с точностью до наоборот.

Общий замысел операции предусматривал взлет с аэродрома в Сухуми одного самолета ПС-84 и одного ТБ-3. На борту первого находилась группа управления, включавшая помимо 5 человек комсостава и двух проводников из числа местных жителей-партизан, а также группа прикрытия из 15 человек, чьей задачей являлось сковывание боем охраны аэродрома и обеспечения действий диверсионной группы по уничтожению неприятельских самолетов на летном поле. На борту ТБ-3 находились 20 десантников группы, предназначенной непосредственно для проведения диверсии на авиабазе.

Самолеты должны были на маршруте следования к району выброски набрать высоту 2000 метров, а за несколько километров до цели перейти в режим планирования, позволявший произвести скрытное десантирование моряков-парашютистов с высоты 400 метров непосредственно на летное поле неприятельского аэродрома. Разрабатывавший этот план помощник командира ПДР капитан А. П. Десятников основную ставку делал на внезапность и скрытность десантирования, но в штабе ВВС ЧФ, вероятно, посчитали такой расчет недостаточно убедительным и решили нанести непосредственно перед высадкой бомбо-штурмовой удар в районе цели… После выполнения поставленной задачи парашютисты должны были оторваться от преследования, воспользовавшись особенностями близлежащей гористо-лесистой местности, после чего уйти в лес на соединение с партизанами, которые должны были помочь им пересечь линию фронта в районе Даховская и Хамышки. Сам командир ПДР хорошо знал майкопский аэродром, так как проходил на нем службу до войны. Знакомы были с местностью и некоторые десантники боевых групп.

В снаряжение каждого моряка-парашютиста входили: пистолет-пулемет (ППШ или ППД), пистолет ТТ, десантный нож, две ручные гранаты, компас, карманный фонарик и сухой паек на двое суток. Группа прикрытия была также вооружена двумя пулеметами ДП, а каждый десантник диверсионной группы имел универсальный топорик и несколько зажигательных устройств, смонтированных на основе легких зажигательных авиабомб и предназначавшихся для надежного уничтожения авиатехники противника непосредственно на месте ее стоянки.

Хотелось бы отметить, что непосредственно перед операцией личный состав десантной группы дал следующую клятву:

«Мы клянемся!

Идя на выполнение боевого задания, мы, моряки-черноморцы, клянемся тебе, Родина, вам, Великий Сталин, что с честью выполним порученное нам дело.

Клянемся: стойко и мужественно драться с ненавистным врагом, беспощадно уничтожать фашистских гадов и его технику.

Каждый из нас горит благородным желанием мести. Мы будем мстить за отцов, матерей, братьев, сестер, за сиротские слезы, за поруганных жен и любимых девушек, за все злодеяния, учиненные гитлеровскими палачами.

Никто из нас не дрогнет, как бы тяжело ни пришлось в бою. Будем драться до последнею, а последний до последней капли крови, но задание выполним!

Но если в наших рядах окажется трус - его уделом будет позорная смерть, всеобщая ненависть и презрение.

Наше знамя - Сталин, и с этим знаменем мы идем в бой.

Клятвенные заявления перед выполнением боевого задания являлись довольно распространенной практикой морально-психологической подготовки советских солдат к бою во время Великой Отечественной войны. Такова была характерная особенность Вооруженных сил СССР того времени.

Непосредственно перед вылетом капитану А. П. Десятникову были вручены аэрофотоснимки летного поля в Майкопе, на которых удалось идентифицировать 28 истребителей типа Me-109, 4 бомбардировщика Ю-88, 3 транспортных и 4 связных самолета.

В 21 час 15 минут 23 октября 1942 года десантный отряд стартовал с полевого аэродрома Бабушеры в 12 км от Сухуми. Самолеты стали набирать предписанную планом высоту, следуя по заранее проложенному маршруту выхода к месту десантирования.

Примерно в 23.30 9 бомбардировщиков ДБ-3, 2 истребителя И-15 и 2 СБ из 5-го гвардейского, 40-го и 62-го полков 63-й авиабригады подполковника Н. А. Токарева нанесли бомбо-штурмовой удар по аэродрому в Майкопе, расположенной рядом станции, дорогам, идущим в город, и произвели штурмовку зенитных и прожекторных точек. В результате было разбито несколько самолетов и три прожектора, а также повреждена взлетно-посадочная полоса. Однако «побочным эффектом» этих действий стала активизация всей обороны неприятельской авиабазы, обнаружившая, что зенитных средств и прожекторных установок на ней было значительно больше, чем предполагали разработчики операции. К тому моменту, когда транспортные самолеты встали на курс выброски, немецкие зенитчики смогли открыть по ним сосредоточенный огонь из всех имевшихся у них средств.

Если первому самолету (ПС-84) удалось относительно удачно произвести выброску десанта и вернуться на базу, то следовавший за ним огромный четырехмоторный тихоходный ТБ-3 был подожжен и упал на окраине летного поля. Из экипажа уцелел только командир корабля, сумевший покинуть горящую машину в последний момент. Тем не менее большая часть десантников успела покинуть горящую машин и приземлиться на аэродроме противника, несмотря на то что некоторым из них приходилось прыгать едва ли не под струями горящего бензина, вытекавшего из пробитых бензобаков гигантского бомбардировщика.

Подразделения охраны авиабазы отреагировали на выброску десанта оперативно, что, впрочем, неудивительно. Вряд ли после предварительной бомбардировки к моменту выброски парашютистов на базе оставался спящим хотя бы один немецкий солдат. Необходимо отметить, что противодесантной обороне военных объектов немецкое руководство уделяло достаточно серьезное внимание, о чем свидетельствуют различные инструкции и учебные фильмы с примерами оптимальной организации противодействия атакам парашютистов противника, прежде всего аэродромов и мест базирования авиачастей. Сказывался собственный опыт применения этого средства борьбы в Европе и на Средиземном море. Возможно, именно поэтому охранные части авиабазы были моторизованы и хорошо вооружены, что позволило им довольно быстро вступить в огневой контакт с высадившимися парашютистами. Тем не менее в завязавшемся ночном бою немцам не удалось полностью воспрепятствовать действиям моряков-десантников (сказалось и стремление немцев избежать повреждения собственной авиатехники). Их группа прикрытия сумела отвлечь на себя основные силы охраны, что позволило диверсионной группе поджечь зажигательными снарядами более десятка самолетов на стоянках. По оценке произведенной утром аэрофотосъемки, было полностью уничтожено 13 и серьезно повреждено 10 самолетов противника.

Вся операция на летном поле заняла несколько минут, после чего десантники стали разрозненными группами прорываться из окружения и отходить в район встречи с партизанами, которая произошла на седьмой день после высадки. Эвакуация из-за линии фронта десантников была произведена в середине декабря 1942 года при помощи самолетов У-2. Всего из 37 человек десанта на базу смогло вернуться 24. Остальные 13 моряков-парашютистов погибли, как и 2 проводника из числа партизан, а также 7 человек экипажа сбитого ТБ-3.

Как определить значимость того, что было сделано моряками-парашютистами на аэродроме Майкопа 23 октября 1942 года? Как оценить эффективность их действий? На эти и им подобные вопросы можно дать разные ответы. Уже упоминавшийся ранее военный историк генерал-майор И. И. Лисов предлагает такой вариант интерпретации данного исторического факта: «…Это было сделано в то время, когда всей своей мощью враг давил на Сталинград, продолжая наступать на Кавказ. Гитлеровцы принимали все меры к тому, чтобы активизировать воздушное наступление, под прикрытием которого сухопутные войска могли бы безостановочно идти вперед. Для этого, в частности, командующий люфтваффе на юге генерал-майор Рихтгофен и перебазировал на майкопский аэродром эскадрильи своих лучших асов. Они готовились к воздушным боям, но вопреки всему накрыли их моряки, и накрыли на земле» . К этому можно также добавить, что между 23 октября, когда наносился удар по авиабазе в Майкопе, и 31 октября, когда немецким командованием было принято решение прекратить наступательные действия на Туапсинском направлении, прошло всего 7 дней. Вполне возможно предположить наличие определенной связи между двумя этими событиями. Неоспоримым фактом является и то, что продвинуться на данном участке советско-германского фронта немецким войскам уже было не суждено.

Таким образом, первое применение в бою вновь созданного спецподразделения флота было весьма удачным. Во всяком случае, подобного мнения придерживалось и советское военное командование, когда принимало решение использовать моряков парашютно-десантной роты ВВС ЧФ для обеспечивающих действий в знаменитой операции по освобождению Новороссийска с использованием морского десанта в районах Южная Озерейка и Станичка 4 февраля 1943 года.

Представляется целесообразным обрисовать общий ход операции, частью которой стала высадка уникального подразделения моряков-парашютистов. Как и в 1941 году, им пришлось столкнуться в бою с румынскими войсками, но на этот раз это оказался гораздо более серьезный противник…

Победа Красной Армии под Сталинградом в корне изменила обстановку на всем советско-германском фронте.

На Юго Западном направлении в начале января 1943 года в результате быстрого продвижения советских войск от Сталинграда к Ростову немецко-румынская группа войск, действовавшая на Северном Кавказе, оказалась под угрозой окружения и начала отход. Войска Закавказского фронта (с 24 января - Северо-Кавказского) перешли в наступление.

К весне 1943 года был освобожден почти весь Северный Кавказ. Лишь на Таманском полуострове противник закрепился на так называемой Голубой линии, примыкавшей флангами к Азовскому и Черному морям. Немецкое командование стремилось как можно дольше удержать этот прикрывавший подступы к Крыму плацдарм, возводя здесь мощные оборонительные сооружения, поэтому возник замысел нанести в кратчайшие сроки комбинированный удар с суши и моря в ключевом месте оборонительных позиций противника - в районе Новороссийска.

План десантной операции был утвержден еще в ноябре 1942 года. Местом высадки основных сил намечался район Южной Озерейки, а вспомогательных - район Станички. Тогда же было принято решение высадить воздушный десант в районе Васильевки и демонстративные морские десанты - у мыса Железный Рог, у Анапы, Варваровки и в других пунктах.

Основные силы десанта, возглавлявшиеся полковником Д. В. Гордеевым, составили 83-я Краснознаменная бригада морской пехоты (командир - подполковник Д. В. Красников, заместитель командира по политчасти - подполковник Ф. В. Монастырский), 255-я Краснознаменная бригада морской пехоты (командир - полковник А. С. Потапов, заместитель командира по политчасти - подполковник М. К. Видов), 165-я отдельная стрелковая бригада, отдельный авиадесантный полк, 29-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, пулеметный и танковые батальоны. Для их высадки были сформированы отряд транспортов, отряд кораблей охранения, отряд высадочных средств, а также отряд кораблей прикрытия и артиллерийской поддержки, в который вошли гвардейские крейсера «Красный Крым», «Красный Кавказ», лидер «Харьков», эскадренные миноносцы «Беспощадный» и «Сообразительный». Авиационное обеспечение высадки возлагалось на авиагруппу (137 самолетов) из состава военно-воздушных сил Черноморского флота и на 30 самолетов 5-й воздушной армии.

Общее руководство операцией по овладению Новороссийском осуществлял командующий Черноморской группой войск генерал-лейтенант И. Е. Петров, а высадкой десанта руководил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, которому непосредственно были подчинены командир отряда кораблей прикрытия вице-адмирал Л. A. Владимирский, командир высадки контр-адмирал Н. Е. Басистый, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков и командующий ВВС флота генерал-майор авиации В. В. Ермаченков.

Вспомогательный десант состоял из штурмового отряда в 250 морских пехотинцев (командир - майор Ц. Л. Куников, заместитель командира по политчасти - старший лейтенант Н. В. Старшинов). Высадка его должна была осуществляться кораблями Новороссийской базы под руководством капитан-лейтенанта Н. И. Сипягина. Артподготовка десантирования и поддержка действий морских пехотинцев на берегу возлагались на береговую артиллерию Новороссийской военно-морской базы.

Срок проведения десантной операции зависел от действий войск 47-й армии, которые должны были прорвать оборону противника и выйти на перевалы Маркотх и Неберджаевский. Решить же эту задачу им не удалось. Тогда, чтобы оказать помощь наступающим войскам в освобождении Новороссийска, командующий Черноморской группой приказал высадить морской десант не позднее 2 часов 4 февраля, не дожидаясь прорыва обороны противника. Однако высадка основных сил из-за активного противодействия противника, штормовой погоды и невысокой организации взаимодействия кораблей и авиации не удалась. На берегу закрепились лишь штурмовые отряды первого эшелона, насчитывавшие около 1500 человек и 16 танков. Они овладели поселком Южная Озерейка и 5 февраля достигли южной окраины поселка Глебовка. В течение последующих трех дней десантники вели ожесточенные бои в окружении. Израсходовав боеприпасы и понеся большие потери, они стали пробиваться в район Станички, но прорваться туда смогла лишь небольшая группа. Таким образом, сохранить плацдарм у Южной Озерейки не удалось.

Вспомогательный десант высадился в районе Станички успешно. Этому в немалой степени способствовали действия десантников в районе Южной Озерейки, сковавшие здесь крупные силы противника, верно определившего направление главного удара атакующих и направившего туда свои резервы. Решительность действий штурмового отряда под командованием майора Ц. Л. Куникова и сильный огонь береговой артиллерии оказались неожиданными для неприятеля, части которого оставили свои позиции у среза воды. При этом морские пехотинцы захватили четыре орудия и тут же использовали их для подавления огневых средств и живой силы противника.

Спустя два часа на занятый плацдарм был высажен второй эшелон - боевые группы под командованием старших лейтенантов И. В. Жернового, В. А. Ботылева и И. М. Ежеля. Всего в первую ночь десантировалось 870 бойцов и командиров, которые прочно закрепились на плацдарме шириной около 3 км по береговой черте и до 2,5 км в глубину.

Противник, подтянув свежие силы пехоты, артиллерии и танков, утром 5 февраля предпринял ожесточенные контратаки, пытаясь сбросить десант в море. Морские пехотинцы при поддержке береговой артиллерии, кораблей и авиации флота держались стойко.

Советское командование, оценив обстановку, перебросило на это вспомогательное направление основные силы войск, предназначавшиеся для действий у Южной Озерейки. В течение 6–8 февраля канонерские лодки «Красный Аджаристан», «Красная Грузия» и другие корабли и суда доставили в район Станички 255-ю и 83-ю Краснознаменные бригады морской пехоты, 165-ю отдельную стрелковую бригаду, отдельный авиадесантный полк и 29-й истребительно-противотанковый полк. В последующем на плацдарм, получивший название «Малая земля», были переброшены еще четыре стрелковые бригады, управление 16-го стрелкового корпуса 18-й армии и пять партизанских отрядов, которыми командовал секретарь Новороссийского горкома партии П. И. Васев. Десантники, расширив плацдарм до 30 кв. км, заняли 14 кварталов Новороссийска, населенные пункты Алексино, совхоз «Мысхако» и перерезали шоссейную дорогу Новороссийск - Глебовка. Но сопротивление немецко-румынских частей не ослабевало.

Германское командование спешно подтянуло к новороссийскому участку фронта четыре немецких и одну румынскую дивизии, а также крупные силы авиации. Ценой огромных усилий ему удалось остановить продвижение десантных войск, которые так и не смогли тогда освободить Новороссийск. Но созданный плацдарм, оттягивавший на себя большие силы противника, позволил это сделать позднее, в сентябре 1943 года. Начавшись 15 февраля, легендарная эпопея Малой Земли длилась семь месяцев.

Высадка группы моряков-парашютистов в самом начале этой эпопеи была, разумеется, всего лишь небольшим эпизодом на фоне столь грандиозного события. Но вряд ли это мог кто-либо предполагать 14 февраля, когда самолеты с десантом на борту раньше других высадочных средств появились в районе нанесения главного удара операции…

Но сначала была усиленная подготовка. Личный состав ПДР пополнили новыми добровольцами, с которыми делились своим боевым опытом ветераны, совсем недавно вернувшиеся из-за линии фронта после выполнения весьма опасного боевого задания. К новой операции готовились с энтузиазмом. Особое внимание уделялось вопросам отработки взаимодействия парашютистов с частями морского десанта. Совершались регулярные прыжки с парашютом днем и ночью в полной экипировке и с оружием. Предполагалось в максимальной степени использовать фактор внезапности, в отличие от предыдущей операции. Для этого совершенствовались навыки быстрой посадки десанта в самолеты, экипажи которых тренировались в умении максимально быстро готовить свои воздушные корабли к вылету, а также отрабатывали взлет и сбор в воздухе в кратчайшие сроки.

Помимо упражнений, связанных со спецификой предстоящей операции, не прерывались занятия по уже ставшей привычной программе подготовки бойца-парашютиста: сбор группы после приземления; рукопашный бой; метание гранат; стрельба из всех положений; снятие часовых; подрывное дело; ориентирование на незнакомой местности; связь и координация действий в сложных условиях. Не прекращались, разумеется, и политзанятия, на которых разбирались самые разные вопросы, включая итоги проведенных боев, совершенные ошибки, а также имевшие место недочеты.

2 февраля 1943 гола командир ПДР майор М. А. Орлов доложил вышестоящему руководству о готовности моряков-парашютистов к выполнению боевого задания.

В соответствии с замыслом операции отобранной из них группе в количестве 80 человек предстояло высадиться с трех самолетов ПС-84 и одного ТБ-3 ночью 4 февраля за 45 минут до высадки сил основного десанта морской пехоты в районе Южной Озерейки, которая должна была начаться в 3 часа 35 минут. Парашютистам была поставлена задача обеспечивать продвижение морского десанта от Южной Озерейки к Глебовке и Васильевке путем уничтожения штабов частей противника, прикрывавших данный сектор, а также нарушения связи, разрушения мостов и блокирования иных коммуникаций.

К сожалению, события в ночь высадки развивались не совсем так, как предполагалось.

Непосредственно перед самой выброской парашютистов на район их приземления возле Глебовки и Васильевки двумя бомбардировщиками СБ были сброшены более 300 малых зажигательных бомб и четыре ЗАБ-100. Возникшие сильные пожары служили световым ориентиром для высаживавшегося десанта, чьи самолеты появились над целью через три минуты после СБ. Отсутствие огневого противодействия со стороны противника позволило быстро и четко провести выброску трех групп из четырех, так как экипаж ТБ-3 отстал и не смог выйти на цель самостоятельно, чтобы произвести десантирование. Таким образом, вместо 80 человек в тыл противника было сброшено 57 моряков-парашютистов. Но неудачи продолжали преследовать десант. Не рассчитав времени задержки раскрытия купола, разбился командир одной из групп совсем недавно произведенный в лейтенанты П. М. Соловьев, который возглавлял бойцов во время высадки в Майкопе.

Несмотря на то что выброска парашютистов оказалась полной неожиданностью для противника, бойцы ПДР вскоре столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Им пришлось вести бои в течение нескольких часов в расположении 10-й румынской пехотной дивизии. Дело осложнялось тем, что во время выброски десантники оказались рассеяны и вынуждены были сражаться мелкими группами. Несмотря на это, в районе села Васильевка им удалось подавить сопротивление противника, уничтожив несколько огневых точек и нарушить связь. Потери неприятеля оценивались примерно в сотню солдат и офицеров. После этого успеха моряки-парашютисты атаковали вражеские позиции в селе Глебовка, где им удалось уничтожить одну артиллерийскую батарею со всем личным составом. Но удерживать в своих руках эти позиции десантники уже не могли и стали прорываться в сторону моря на соединение с высадившимися частями морской пехоты.

Тем временем для уничтожения группы в районе Васильевки противник подтягивал пехоту, артиллерию и бронетехнику. Начавшиеся утром атаки блокированных моряков-парашютистов показали, что возможности удержаться до подхода основных сил со стороны моря у них нет. Командир группы лейтенант И. А. Кузьмин принимает решение прорываться в сторону Глебовки, что и удается сделать оставшимся в живых десантникам. Так как и в этом районе не оказалось советских войск, группа стала прорываться к своим на восток, ориентируясь на звуки боя, шедшего в том направлении…

Как известно, морской десант в районе Южной Озерейки был полностью разгромлен, и все надежды на успех операции советское командование стало связывать с закрепившимся на берегу в районе Станички вспомогательным десантом. Позднее этот плацдарм получил название «Малая Земля»…

Каковы же оказались итоги действий парашютно-десантной группы, высаженной в районе Глебовки и Васильевки?

По оценкам самих десантников, в результате проведенных ими боев в тылу противника были уничтожены более 200 неприятельских солдат и офицеров, одна артиллерийская батарея, 5 пулеметных точек и 3 автомашины. После этого части десанта удалось пробиться к берегу, откуда 10 февраля бойцы были сняты катером и доставлены в Геленджик. Остальные выходили из окружения небольшими группами разрозненно. К 12 марта из 57 высаженных моряков парашютно-десантной роты вернуться к своим смогли лишь 28 человек.

Вряд ли можно говорить об успехе парашютного десанта в районе Васильевки и Глебовки, если оценивать его только по общим результатам. Необходимо учитывать то обстоятельство, что результативность действий ПДР была непосредственно связана с результативностью основных сил морского десанта, который так и не смог не только выйти к рубежам, удерживаемым парашютистами, как это было запланировано, но и удержаться на захваченном прибрежном плацдарме. В свою очередь, воздушный десант также не смог самостоятельно установить связь с морской пехотой или прорваться к месту ее высадки.

Тем не менее, несмотря на весьма неоднозначно оцениваемые результаты применения ПДР в ходе десантной операции под Новороссийском, командование ВВС ЧФ продолжило эксперименты с этим спепподразлелением. Более того, в мае 1943 года принимается решение о развертывании на его основе парашютно-десантного батальона ВВС ЧФ из четырех рот. Было произведено укомплектование этой части личным составом, который стал усиленно готовиться к следующим воздушным десантам. Новым командиром вместо майора М. А. Орлова стал майор Н. Д. Алексеенко.

Но моряки-парашютисты не могли и предположить, что им больше не придется десантироваться в тылу противника с воздуха.

По мнению советского командования, осенью 1943 года сложилась благоприятная обстановка для полной ликвидации немецкой группировки на территории Крымского полуострова. К этому времени войска Северо-Кавказского фронта полностью очистили от противника Таманский полуостров. Войска 4-го Украинского фронта 23 октября освободили Мелитополь, 31 октября вышли к Сивашу, а 1 ноября овладели сильно укрепленными позициями неприятеля у Турецкого вала на Перекопском перешейке. Немецко-румынские войска в Крыму оказались полностью изолированными с суши.

В Ставке Верховного Главнокомандования было принято решение нанести удары по крымской группировке противника с севера и востока силами 4-го Украинского и Северо-Кавказского фронтов При этом части Северо-Кавказского фронта должны были форсировать Керченский пролив. Высадку десанта на Керченский полуостров предполагалось произвести в двух районах - севернее и южнее Керчи.

13 октября командующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии И. Е. Петров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. A. Владимирский представили в Генеральный штаб план Керченско-Эльтигенской десантной операции, который Ставкой был утвержден. Замысел операции предусматривал одновременную высадку Азовской военной флотилией трех дивизий 56-й армии на главном направлении в районе Еникале и Черноморским флотом одной дивизии 18-й армии на вспомогательном направлении - в районе Эльтигена.

После высадки десантные войска должны были нанести удары по сходящимся направлениям северо-восточнее Керчи и Эльтигена, овладеть городом и портом Керчь и портом Камыш-Бурун. В дальнейшем намечалось наступление обеих армий на запад для освобождения Керченского полуострова, а затем совместно с войсками 4-го Украинского фронта и всего Крыма.

Подготовка десантной операции велась интенсивно и всесторонне. Нельзя было не учитывать, что противник уделял большое внимание укреплению обороны Керченского полуострова. Здесь оборонялись 5-й армейский корпус 17-й немецкой армии, усиленный артиллерией, танками и поддерживаемый авиацией, и до десяти отдельных частей и команд (всего 85 тысяч солдат и офицеров). При необходимости германское командование могло бросить в бой две дивизии 1-го румынского горного корпуса, находившегося на южном побережье полуострова.

Керченский пролив и подходы к нему были заминированы. Кроме укреплений на побережье, противник строил три рубежа обороны общей глубиной до 80 км. В портах Керчь, Камыш-Бурун и Феодосия базировались около 30 быстроходных десантных барж, 37 торпедных и 25 сторожевых катеров, 6 тральщиков.

Учитывая все это, советское командование к участию в десантной операции привлекало довольно крупные силы: около 130 тысяч солдат и офицеров, свыше 2 тысяч орудий и минометов, 125 танков, более 1 тысячи самолетов, 119 боевых кораблей и 159 десантных судов.

Общее руководство десантной операцией осуществлял командующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии И. Е. Петров, его помощником по морской части был командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. A. Владимирский. Силы высадки возглавляли: на главном направлении - командующий Азовской флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, на вспомогательном - командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков.

В период подготовки к десантной операции разведывательными самолетами, торпедными и сторожевыми катерами были уточнены данные об огневых средствах и инженерных препятствиях противодесантной обороны противника. Проводились учения и тренировки по посадке войск на суда и высадке их на необорудованный берег. В сложных в навигационном отношении районах Керченского пролива были выставлены дополнительные огни и знаки.

В пунктах посадки десанта сосредоточивались необходимые запасы топлива и различного имущества, ремонтировались причалы. Был произведен ремонт катеров и судов.

Начало десантной операции намечалось одновременно во всех пунктах на 28 октября, но из-за штормовой погоды высадка десанта была перенесена в районе Эльтигена на 31 октября, а на главном направлении - на 3 ноября.

Посадка на корабли проводилась в сложных штормовых условиях и в некоторых отрядах закончилась с запозданием.

Когда головные катера приблизились к назначенным пунктам высадки примерно на 15–20 кабельтовых, открыла мощный огонь артиллерия поддержки с Таманского полуострова. Высадка десанта в районе Эльтигена началась в 4 часа 50 минут без противодействия противника. Лишь в 5 часов 20 минут немцы осветили пролив прожекторами и открыли сильный артиллерийский и минометный огонь. Несмотря на это, десантники продолжали стремительно высаживаться на берег, иногда добираясь к нему вплавь в ледяной воде.

В ночь на 1 ноября, несмотря на штормовую погоду, успешно высадились на Крымский берег моряки 386-го батальона морской пехоты. Было высажено также около трех тысяч человек 318-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник В. Ф. Гладков. К исходу 1 ноября десантные войска овладели плацдармом шириной до 5 км и глубиной до 2 км.

Однако из-за того, что десанты на главном и вспомогательном направлениях высаживались в разное время, противник получил возможность свободно маневрировать резервами. В связи с этим десант на Эльтиген оказался в исключительно тяжелом положении. Уже с утра 1 ноября неприятель начал наращивать мощь своих контратак. Доставка подкреплений десанту днем исключалась, так как пролив находился в зоне обстрела вражеской артиллерии и под ударами авиации. Лишь в ночь на 2 ноября удалось перебросить на плацдарм еще около 3300 человек.

Всего к исходу 3 ноября в район Эльтигена было доставлено 9418 человек, 39 орудий, 28 минометов, 257,2 тонны боеприпасов и 61,8 тонны продовольствия. Кроме того, авиация Черноморского флота и 4-я воздушная армия перебросили на плацдарм свыше 350 тонн различных грузов.

Немецкое командование стянуло к эльтигенскому плацдарму почти все свои резервы. Это поставило десант в тяжелое положение, но, с другой стороны, облегчило высадку частей 56-й армии на главном направлении, севернее Керчи, которая началась в ночь на 3 ноября. Планировалось высадить два десанта: первый - в районе Глейки, Жуковка (командир высадки - капитан 3-го ранга П. И. Державин), второй - в районе Опасная, Рыбный промысел (Еникале) (командир высадки - капитан 2-го ранга Н. К. Кириллов) Высадочные средства были сведены в пять отрядов; первым командовал старший лейтенант И. С. Соляников, вторым - старший лейтенант Д. Р. Микаберидзе, третьим - старший лейтенант И. Г. Черняк, четвертым - капитан-лейтенант П. Н. Сорокин, пятым - старший лейтенант А. Е. Тугов. Были созданы четыре штурмовые группы бронекатеров под командованием капитан-лейтенанта С. И. Барботько. В группу обеспечения входили звено торпедных катеров (командир - капитан-лейтенант А. И. Градусов), минометные катера «МК-56» и «МК-62».