Как называется разбор слова по звукам. Как делать фонетический разбор слова

Звуко-буквенный анализ принято называть фонетическим . Он заключается в том, чтобы разделить заданное слово по слогам, поставить правильно ударение, выписать звуки, соответствующие буквам слова так, как они слышатся при произношении, и затем охарактеризовать отдельно каждый из них по установленной схеме. Причем звуков может быть больше, чем букв, а может быть и меньше. При этом, в разных областях страны результаты разбора одного и того же слова окажутся разными, поскольку произношение у жителей разных регионов иногда существенно отличается.

Необходимо:

— тетрадь;

— карандаш и ручка.

Инструкция:

- Прежде, чем разобраться с тем, как сделать звуко-буквенный анализ, вспомним правила разбора . Итак, во-первых, производится орфографическая запись слова . Затем оно делится на слоги, ставится ударение. Третьим пунктом идет расставление переносов. Далее в столбик выписываем фонетическую транскрипцию слова, каждый звук характеризуем. После этого подытоживаем количество звуков и букв и отмечаем моменты, когда они не совпадают.

- Поскольку звуко-буквенный анализ базируется на разборе характеристик звуков , вспомним некоторые важные моменты. Во-первых, буквы бывают гласные и согласные. Гласных букв в русском языке 10: «а », «о », «у », «ы », «э », «я », «ё », «ю », «и », «е ». Гласными являются звуки: «а », «о », «у », «ы », «э », «и ». Они бывают ударные и безударные. Буквы «я », «ё », «ю » и «е » имеют двойное звучание, если стоят впереди слова, после мягкого или твердого знака и после гласного звука. Именно поэтому остальные буквы и звуки – согласные. Согласные звуки бывают звонкие и глухие, твердые и мягкие. Так, «й », «л », «м », «н », «р » — всегда звонкие , а «х », «ц », «ч », «щ » — всегда глухие . Звуки «ж », «ш », «ц » всегда твердые, а «й », «ч », «щ » всегда мягкие. Кроме этого, согласные звуки образуют шесть пар звонких и глухих согласных: «б-п », «в-ф », «г-к », «д-т », «ж-ш », «з-с ».

- В качестве примера приведем звуко-буквенный разбор слова «приятели

», который наглядно покажет, когда количество звуков больше

, чем количество букв:

Деление по слогам: при-я́-те-ли (в слове имеется четыре слога, ударение падает на второй слог)

Перенос: при-я-те-ли

п [п]

р [р]

и [и] – гласный, безударный.

я [й] – согласный, звонкий, мягкий, непарный.

—[а] – гласный, ударный.

т [т]

е [е] – гласный, безударный.

л [л] – согласный, звонкий, мягкий, непарный.

и [и] – гласный, безударный.В слове 8 букв и 9 звуков . Несовпадения: буква «я » обозначается двумя фонемами: «й » и «а ».

- Разбор слова «дробь» является ярким примером случаев, когда напротив – количество звуков меньше

, чем количество букв:

Дробь (в слове одна гласная, а потому в ней один слог, и переносу слово не подлежит)д [д] – согласный, звонкий, твёрдый, парный.

р [р] – согласный, звонкий, твердый, непарный.

о [о] – гласный, ударный.

б [п] – согласный, глухой, мягкий, парный.

ь – не звука.В слове 5 букв и 4 звука . Несовпадения: буква «б » слышится как «п », а буква «ь » не имеет звучания. - И, наконец, фонетический разбор слова «похлебка

» докажет, что бывает и полное соответствие количества

букв и звуков:

Похлебка. Деление по слогам: по-хле-бка (в слове имеется три слога, ударение падает на второй слог)Перенос: по-хлеб-ка п [п] – согласный, глухой, твёрдый, парный.

о [а] – гласный, безударный.

х [х] – согласный, глухой, твёрдый, непарный.

л [л] – согласный, звонкий, мягкий, непарный.

ё [о́] – гласный, ударный.

б [п] – согласный, глухой, твёрдый, парный.

к [к] – согласный, глухой, твёрдый, парный.

а [а] – гласный, безударный.В слове 8 букв и 8 звуков . Несовпадения: буква «о » обозначает звук «а », буква «ё » имеет звучание «о », а буква «б » — «п ». - Приведенные примеры показывают, как делать звуко-буквенный анализ, принятый в средних общеобразовательных учреждениях. Как видно, ничего трудного в этом процессе нет, главное – опыт , знание правил и внимательность . В любом случае, всегда можно обратиться за помощью к справочникам по русскому языку . В частности, это могут быть и справочные интернет-источники, например,

В школьной программе изучаются несколько разделов науки о языке. Каждый из них предполагает анализ языковой единицы с определенной точки зрения. Одним из этих разделов является фонетика. слова подразумевает знания о том, что такое звуки речи, какими они бывают, как соотносятся с буквами.

Смысл анализа

Для того чтобы понять, что значит фонетический анализ слова, нужно хорошо понимать принципы русской графики. Всем нам привычно мыслить о слове как о состоящем из определенных букв. На самом же деле запись при помощи алфавита - это всего лишь один из способов, далеко не всегда отражающий звуковой Мы записываем не звуки, а морфемы. Если бы мы отражали то, что слышим, результат был бы безграмотным с точки зрения русской орфографии. Скажем, произносим мы «дуп», а записываем «дуб». Конечный согласный так интерпретируется нами, так как корень «дуб» по правилам русской орфографии должен сохраняться в графическом виде неизменным, независимо от звукового облика слова.

При фонетическом анализе нужно записать слово именно так, как мы его в реальности слышим и произносим (т. е. «дуп», а не «дуб»), а затем прокомментировать каждый звук и слово в целом, используя те сведения, которые получены при изучении школьной программы.

Общая последовательность действий

Фонетический анализ слова делается по четкому плану и с разработанной последовательностью действий. В данном случае это очень важно: нарушение этих разработанных правил может привести к серьезным искажениям и ошибкам. Общая последовательность такова:

- Орфографическая запись слова.

- Постановка ударения. Нередко в этом кроется дополнительное задание -проверяются знания школьника о том, как должна правильно произноситься лексема. Например, в слове «договор» он должен поставить ударение на последний, а не на первый слог.

Корректное выполнение этого этапа особенно важно, если программой предполагается анализ редуцированных гласных.

- Разбивка слова на слоги, запись количества слогов.

- Перед тем как сделать фонетический анализ слова, необходимо рядом в квадратных скобках записать его транскрипцию, то есть представить такой вариант лексемы, какой мы слышим и произносим (освобожденный от правил орфографии). Почему-то именно на этом этапе возникает максимальное количество нарушений. Нередко школьник стремится сначала сделать анализ слова, а уже затем записать транскрипцию. Часто это делает выполнение задания невозможным.

- Запись каждого звука в столбик.

- Комментирование фонетических характеристик гласных и согласных.

- Подсчет букв и звуков.

- Комментарии относительно различия в количестве (если таковые есть). Это подводит итог анализу. Например, нужно объяснить, почему в слове шесть букв, но семь звуков. Нередко формально это количество может совпадать, это не значит, что комментарии не нужны. Скажем, в слове «якорь» пять букв и пять звуков: «я» означает два звука, а «ь» - ноль.

Транскрипция

Фонетический анализ слова по факту чаще всего является звуко-буквенным, так как транскрипция записывается не с нуля, как в вузе, когда интерпретируется звуковой облик слова во всей его полноте. Школьник опирается на орфографическую запись и анализирует, что означает каждая буква. Например, ход его рассуждений может быть приблизительно таков.

Слово «якорь». Буква «я» здесь начальная, значит, она обозначает в этом слове два звука: «й» и «а». «К» передает «к». «О» стоит не под ударением, слышится не как «о», а как «а». Сочетание «рь» передает один мягкий звук (мягкость согласных в транскрипции передается апострофом). В результате получаем фонетическую запись: [йакар’]. Многие преподаватели требуют, чтобы йот был передан в транскрипции профессионально, знаком «j».

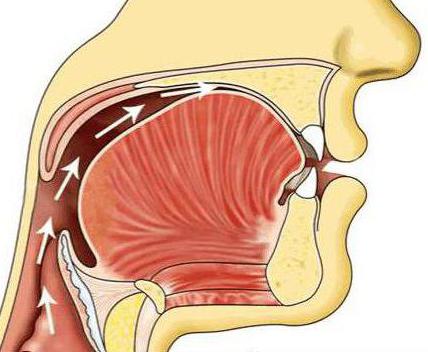

![]()

Что такое редуцированные гласные

Некоторые программы предполагают также использование особенных знаков для так называемых редуцированных гласных. Это часто пугает детей и родителей, однако здесь нет абсолютно ничего сложного. Смысл этого в следующем.

В каждом слове полноценно звучит лишь один гласный звук - тот, который находится под ударением. Остальные звучат неполноценно, кратко, смазанно, терминологически выражаясь - редуцированно. Именно поэтому у нас возникают проблемы с орфографической записью лексической единицы. Например, в слове «якорь» во втором слоге мы не слышим ни «о», ни «а», а слышим нечто среднее. Эти редуцированные звуки в транскрипции должны быть переданы особенными знаками. Безударный звук не приравнивается ни к какому другому звуку, а фиксируется как «нечто среднее».

Многим школьникам это кажется очень разумным, так как, записывая транскрипцию [йакар’], они испытывают внутреннее сопротивление: ведь они отдают себе отчет в том, что они не слышат во втором слоге «а», как им «диктует» слышать школьная программа.

Правила записей редуцированных гласных

В том случае, если фонетический анализ слова подразумевает запись редуцированных, действовать нужно по четким правилам. Не нужно ни отчаянно прислушиваться к себе, ни «тыкать пальцем в небо», ни мириться с непонятными условностями.

Эти правила таковы.

- Они не касаются звука «у». Этот звук без ударения звучит кратко, но не меняет своих основных качеств. (Терминологически выражаясь, происходит только количественная, а не качественная редукция).

- Безударные слоги могут находиться до ударения и после, поэтому их нужно мыслить как предударные и, соответственно, заударные. Например, в слове «собака» к первым относится «со», а ко вторым - «ка».

- Среди всех безударных слогов особое место занимает первый предударный (то есть тот, который находится непосредственно перед ударением). Гласный на этом месте звучит ярче и «качественнее», чем в других позициях. Например, в слове «колбаса» это слог «ба».

- В том случае, когда любой гласный находится в так называемом абсолютном начале слова, он также звучит ярче и качественнее (его редукция менее выражена). Например, в слове «Антонина» это первый звук, передаваемый на письме буквой «а».

- Безударные звуки, следующие за твердыми согласными, во всех случаях, кроме слога, предшествующего ударному, передаются в транскрипции знаком «ъ». Например, в слове «колбаска» это последний «ка» - [къ], а в глаголе «подходить» - первый «под»: [път]

- Безударные, следующие за звуками в слоге, предшествущем ударному, и звуки «о» и «а» в абсолютном начале слова передаются знаком Ʌ. «Собака» - [сɅбакъ]. «Антошка» - [Ʌнтошкъ].

- Безударные звуки, следующие за мягкими согласными, во всех случаях, кроме первого предударного слога, передаются в транскрипции знаком «ь». Например, в слове «мизинец» это последний «нец» - [н"ьц], а в глаголе «переходить» - первый «пе» и второй «ре»: [п’ьр"ь].

- Безударные гласные, следующие за мягкими согласными в первом предударном слоге и звуки «и», «э», «ы» абсолютном начале слова передаются знаком и э (и с призвуком э): «летать» - [л’ и э тат"].

Необходимо помнить, что в том случае, если слово начинается с букв я, ю, ё, е, гласные звуки не являются абсолютным началом, так как перед ними находится согласный «й».

Анализ звуков

Собственно, фонетический анализ слова после записи транскрипции, как правило, очень прост и базируется на званиях начальной школы (и совсем немного сложнее, если характеристики звуков изучаются углубленно).

Объем информации о звуках варьируется программой, стандартно же нужно сообщить о каждом звуке следующее.

- О гласном - ударный он или безударный (либо редуцированный). Иногда преподаватель требует также сообщить, к какому ряду относится звук.

- Согласный нужно охарактеризовать по твердости/мягкости и глухости/звонкости и отметить, имеет ли он пару по соответствующему признаку.

Пример 1

Фонетический анализ слова «сирень». Это пример элементарного анализа.

Си-рень. 2 слога, второй из них ударный.

Транскрипция: или

Записываем буквы столбиком:

Переносим звуки из транскрипции - записываем их столбиком рядом.

Вы знаете, почему русский язык так тяжело учить иностранцам? Особенно тем, чьи языки совсем не похожи на русский? Одна из причин в том, что про наш язык никак не скажешь, что слова можно записывать так, как они слышатся. Мы говорим «мАлАкО», но ведь помним, что записать слово надо через 3 буквы О: «мОлОкО».

Это самый простой и очевидный пример. И о том, как выглядит транскрипция (то есть графическая запись звуков) самых привычных для нас слов никто, как правило, не задумывается. Чтобы научиться разбираться, из каких звуков состоят слова, в школах и даже университетах выполняют такое задание, как фонетический разбор слова.

Не всем оно дается легко, но мы поможем вам разобраться и успешно справляться с ним на уроках и при подготовке домашних заданий.

Фонетический разбор слова – задание, нацеленное на то, чтобы разобрать слово на буквы и звуки. Сравнить, сколько в нем букв и сколько звуков. И выяснить, что одни и те же буквы в разных положениях могут обозначать разные звуки.

Гласные буквы

В алфавите русского языка 10 гласных букв: «а», «о», «у», «э», «ы», «я», «ё», «ю», «е», «и».

Но гласных звуков только 6: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Гласные «е», «ё», «ю», «я» состоят из двух звуков: гласный + й. Записываются так: «е» = [й’+э], «ё» = [й’+о], «ю» = [й’+у], «я» = [й’+а]. И называются йотированными.

Запомните, что в транскрипции «е», «ё», «ю», «я» на два звука раскладываются не всегда. А только в следующих случаях:

- когда стоят в начале слова: еда [й’эда], ёрш [й’орш], юбка [й’упка], яма [й’ама];

- когда стоят после других гласных: моем [мой’эм], моё [май’о], моют [мой’ут], вояка [вай’ака];

- когда стоят после «ъ» и «ь»: пьедестал [п’й’эд’эстал], пьёт [п’й’от], пьют [п’й’ут], соловья [салав’й’а].

Если «е», «ё», «ю», «я» стоят в слове после мягких согласных, их можно спутать с [а], [о], [у], [э]: мяч [м’ач’], мёд [м’от], мюсли [м’усл’и], ветка [в’этка]. Они обозначают один звук в позиции после согласных и под ударением.

Не под ударением «е», «ё», «ю», «я» дают звук [и]: ряды [р’иды], лесок [л’исок]. В других случаях буква «я» без ударения может произноситься как [э]: трясина [тр’эс’ина].

Еще интересное про отношения «ь» и гласных: если после мягкого знака в слове стоит буква «и», она произносится как два звука: ручьи [руч’й’и].

Зато после согласных «ж», «ш» и «ц» буква «и» дает звук [ы]: камыши [камышы].

Гласные «а», «о», «у», «э», «ы» обозначают твердость согласных звуков. Гласные «е», «ё», «ю», «я», «и» обозначают мягкость согласных звуков.

Кстати, во многих словах с гласной «ё» на нее всегда падает ударение. Но это правило не работает для заимствованных (амёбиа́з) и сложных слов (таких, как трёхъя́дерный).

Согласные буквы

В русском языке 21 согласная буква. А звуков эти буквы образуют аж 36! Как это возможно? Давайте разбираться.

Так, среди согласных 6 пар по звонкости глухости:

- [б] - [п]: [б]а[б]ушка – [п]а[п]а;

- [в] - [ф]: [в]ода – [ф]анера;

- [г] - [к]: [г]олос – [к]орова;

- [д] - [т]: [д’]ятел – [т]уча;

- [ж] - [ш]: [ж’]изнь – [ш]уба;

- [з] - [с]: [з’]има – о[с’]ень.

Это интересно, потому что парные звуки обозначаются разными буквами. Такие пары есть не во всех языках. А в некоторых, например, корейском, парные глухие и звонкие звуки обозначаются одной и той же буквой. Т.е. одна и та же буква читается как звонкий или глухой звук в зависимости от положения в слове.

А еще существует 15 пар по твердости-мягкости:

- [б] - [б’]: [б]а[б]очка – [б’]елка;

- [в] - [в’]: [в]ата – [в’]илка;

- [г] - [г’]: [г]амак – [г’]идрант;

- [д] - [д’]: [д]ож[д’];

- [з] - [з’]: [з]олото – [з’]евать;

- [к] - [к’]: [к]уст – [к’]исть;

- [л] - [л’]: [л]асточка – [л’]истик;

- [м] - [м’]: [м]а[м]а – [м’]иска;

- [н] - [н’]: [н]ос – [н’]юх;

- [п] - [п’]: [п]арча – [п’]и[п’]етка;

- [р] - [р’]: [р]ысь – [р’]ис;

- [с] - [с’]: [с]обака – [с’]еледка;

- [т] - [т’]: [т]апок – [т’]ень;

- [ф] - [ф’]: [ф]отоаппарат – [ф’]ехтование;

- [х] - [х’]: [х]оккей – [х’]ек.

Как видите, мягкость звуков обеспечивают буква «ь» и мягкие согласные, стоящие после согласных.

Есть в русском языке непарные согласные звуки, которые никогда не бывают глухими:

- [й’] – [й’]од;

- [л] – [л]ама;

- [л’] – [л’]ейка;

- [м] – [м]орковка;

- [м’] – [м’]юсли;

- [н] – [н]осорог;

- [н’]– [н’]етопырь;

- [р] – [р]омашка;

- [р’] – [р’]ебенок.

Чтобы было проще запомнить все звонкие звуки, можете использовать такую фразу: «Мы же не забывали друг друга» .

А также непарные звуки, которые, в свою очередь, никогда не бывают звонкими. Попробуйте прочитать слова из примеров вслух и убедитесь в этом сами:

- [х] – [х]орек;

- [х‘] – [х‘]ирург;

- [ц] – [ц]апля;

- [ч’] – [ч’]еловек;

- [щ’] – [щ’]етина.

Запомнить, какие именно звуки остаются глухими в любой ситуации, помогут две фразы: «Степка, хочешь щец?» - «Фи!» и «Фока, хочешь поесть щец?» .

Если вы внимательно прочитали те примеры, что приводились выше, наверняка уже обратили внимание, что некоторые согласные в русском языке никогда не бывают мягкими:

- [ж] – [ж]ук и даже [ж]елудь;

- [ш] – [ш]уба и [ш]ило читаются одинаково твердо;

- [ц] – [ц]арапать и [ц]ирк – то же самое, звук произносится твердо.

Запомните, что в некоторых заимствованных словах и именах «ж» все-таки бывает мягким [ж’]: жюри [ж’]юри, Жюльен [ж’]юльен.

Аналогичным образом есть в русском языке такие согласные, которые никогда не произносятся твердо:

- [й’] – [й’]огурт;

- [ч’] – [ч’]ирикать и [ч’]асы – звук одинаково мягкий;

- [щ’] – [щ’]ека и [щ’]упальца – аналогично: несмотря на то, какая гласная стоит после этого согласного, он все равно произносится мягко.

Иногда в некоторых учебниках мягкость этих звуков не обозначается апострофом при транскрипции – раз уж все и так знают, что твердыми эти звуки в русском языке не бывают. А еще «щ» нередко принято обозначать как [ш’:].

Запомните еще, что согласные «ж», «ш», «ч», «щ» называются шипящими.

План фонетического разбора

- Для начала нужно правильно записать слово с точки зрения орфографии.

- Затем разделить слово на слоги (помним, что слогов в слове столько, сколько в нем гласных букв), обозначить ударный слог.

- Следующим пунктом идет фонетическая транскрипция слова. Не стоит сразу транскрибировать слово – для начала попробуйте произнести его вслух. Если потребуется, проговорите несколько раз – пока не сможете с уверенностью сказать, какие именно звуки надо записать.

- Охарактеризуйте по порядку все гласные звуки: обозначьте ударные и безударные.

- Охарактеризуйте по порядку все согласные звуки: обозначьте парные и непарные по звонкости/глухости и твердости/мягкости.

- Подсчитайте и запишите, сколько в слове букв и сколько звуков.

- Отметьте те случаи, в которых количество звуков не соответствует количеству букв, и объясните их.

В письменном фонетическом разборе звуки записываются сверху вниз в столбик, каждый звук заключается в квадратные скобки – . В конце следует подвести черту и под ней записать количество букв и звуков в слове.

Специальные знаки транскрипции

Теперь о том, как надо правильно обозначать звуки при транскрипции:

- [ " ] – так обозначатеся ударный гласный в основном ударном слоге (О"сень);

- [ `] – так обозначается побочный (второстепенный) подударный гласный звук: обычно такой подударный слог расположен в начале слова, встречается в сложных словах и словах с приставками анти-, меж-, около-, контр-, сверх-, супер-, экс-, вице- и другими (`околозЕ"мный);

- [’] – знак смягчения согласного звука;

- [Λ] – знак транскрипции для «о» и «а» в следующих случаях: позиция в начале слова, первый предударный слог в позиции после твердого согласного (арка [Λрка], король [кΛрол’]);

- – более «продвинутый» знак транскрипции для записи йотированных звуков, можно использовать и [й’].

- [и э ] – нечто среднее между [и] и [э], используется для обозначения гласных «а», «е», «э» в первом предударном слоге в позиции после мягкого согласного (блесна [бл‘и э сна]);

- [ы э ] – нечто среднее между [ы] и [э] или [ы] и [а], используется для обозначения гласных «е», «э» в первом предударном слоге в позиции после твердого согласного (шептать [шы э птат ‘];

- [ъ] – знак транскрипции для гласных «о», «а», «е» в позициях после твердого согласного в предударном и заударном слоге (молоко [мълΛко]);

- [ь] – знак транскрипции для гласных «о», «а», «я», «е» в позиции после мягкого согласного в безударном слоге (варежка [вар‘ьшка]);

- [–] – знак, обозначающий отсутствие звука на месте «ъ» и «ь»;

- [ ‾ ]/[ : ] – знаки транскрипции (можно использовать один или другой по выбору – это не будет ошибкой) для обозначения долготы согласных (бояться [бΛй’ац:ъ]).

Как видите, все очень непросто с транскрипцией букв в звуки. В школьной программе, как правило, эти усложненные и более точные знаки транскрипции не используются или используются мало. Только при углубленном изучении русского языка. Поэтому разрешается вместо «и с призвуком э» и прочих сложных обозначений применять в фонетическом разборе звуки [а], [о], [у], [э], [ы], [и] и [й’].

Правила транскрипции

Не забывайте также о следующих правилах транскрипции согласных:

- озвончение глухих согласных в позиции перед звонкими (сгибать [зг’ибат’], косьба [кΛз’ба]);

- оглушение звонких согласных в позиции на конце слова (ковчег [кΛфч’эк]);

- оглушение звонкого согласного в позиции перед глухим, например, звонкого «г», который может превращаться в глухие звуки [к] и [х] (ногти [нокт’и], легкий [л’охк’ий’]);

- смягчение согласных «н», «с», «з», «т», «д» в позиции перед мягкими согласными (кантик [кан’т’ик]);

- смягчение «с» и «з» в приставках с-, из-, раз- в позиции перед «ъ» (изъять [из’й’ат’]);

- нечитаемые согласные «т», «д», «в», «л» в сочетаниях из нескольких согласных букв подряд: при этом сочетание «стн» произносится как [сн], а «здн» – как [зн] (уездный [уй’эзный’]);

- сочетания букв «сч», «зч», «зщ» читается как [щ’] (счеты [щ’оты]);

- сочетания «чн», «чт» произносятся [ш] (что [што], конечно [кΛн’эшнъ]);

- суфиксы инфинитива -ться/-тся транскрибируются [ц] (кусаться [кусац:ъ]);

- окончания -ого/-его произносятся через звук [в] (твоего [твъй’эво]);

- в словах с удовенными согласными возможны два варианта трансркрипции: 1) двойные согласные располагаются после ударного слога и образуют удвоенный звук (кАсса [кас:ъ]); 2) двойные согласные располагаются перед ударным слогом и дают обычный согласный звук (миллиОн [м’ил’ион]).

А теперь давайте рассмотрим фонетическую транскрипцию слов на примерах. Для записи будем использовать упрощенную систему транскрипции согласных звуков.

Примеры фонетической транскрипции слов

- отъезд

- отъ-е"зд (2 слога, ударение падает на 2-ой слог)

- [атй’э"ст]

- о - [а] – гласный, безударный

т- [т] – согласный, глухой (парный), твердый (парный)

ъ – [–]

е - [й’] – согласный, звонкий (непарный), мягкий (непарный) и [э] - гласный, ударный

з - [с] – согласный, глухой (парный), твердый (парный)

д - [т] – согласный, глухой (парный), твердый (парный) - 6 букв, 6 звуков

- Буква «е» после разделительного «ъ» дает два звука: [й"] и [э]; буква «д» в конце слова оглушается в звук [т]; буква «з» оглушается до звука [c] в позиции пред глухим звуком.

Еще один пример:

- грамматика

- грам-ма"-ти-ка (4 слога, ударение падает на 2-ой слог)

- [грам:ат"ика]

- г – [г] – согласный, звонкий (парный), твердый (твердый)

р – [р] – согласный, звонкий (непарный), твердый (парный)

мм – [м:] – удвоенный звук, согласный, звонкий (непарный), твердый (парный)

а – [а] – гласный, ударный

т – [т’] – согласный, глухой (парный), мягкий (парный)

к – [к] – согласный, глухой (парный), твердый (парный)

а – [а] – гласный, безударный - 10 букв, 9 звуков

- Сдвоенные согласные «мм» дают удвоенный звук [м:]

И последний:

- становились

- ста-но-ви"-лись (4 слога, ударение падает на 3-ий слог)

- [станав’и"л’ис’]

- с – [с] – согласный, глухой (парный), твердый (парный)

т – [т] – согл.асный, глухой (парный), твердый (парный)

а – [а] – гласный,безударный

н – [н] – согласный, звонкий (непарный), твердый (парный)

о – [а] – гласный, безударный

в – [в’] – согласный, звонкий (парный), мягкий (парный)

и – [и] – гласный, ударный

л – [л’] – согласный, звонкий (непарный), мягкий (парный)

и – [и] – гласный, безударный

с – [с’] – согласный, глухой (парный), мягкий (парный)

ь – [–] - 11 букв, 10 звуков

- Буква «о» в безударной позиции дает звук [а]; буква «ь» не обозначает звука и служит для смягчения предшествующего ей согласного.

Вместо послесловия

Ну как, помогла ли вам эта статья разобраться с фонетическим разбором слов? Не так-то просто правильно записать звуки, из которых состоит слово – на этом пути скрыто много подводных камней. Но мы постарались облегчить вам задачу и максимально подробно объяснить все скользкие моменты. Теперь такое задание в школе не будет вам казаться очень сложным. Не забудьте научить одноклассников и показать им наши полезные инструкции.

Используйет эту статью при подготовке к урокам и сдаче ГИА и ЕГЭ. И обязательно расскажите нам в комментариях, какие примеры фонетических разборов слов вам задают в школе.

www.сайт, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Фонетика

Фонетика, как раздел науки о языке, изучает звуковой состав речи: звуки, звукосочетания, слоги, ударение в слове . Слово «фон» в переводе с греческого языка – звук. Объектом изучения фонетики являются не все издаваемые или воспроизводимые человеком звуки, а лишь те, которые используются для речевого общения, в словаре конкретного языка.

Звуки и буквы

Во-первых, необходимо четко представлять себе, что звуки и буквы – это не одно и то же. Звук – наименьшая единица речи, это то, что люди слышат и произносят. А буквы – это знаки, которыми договорились обозначать звуки. Письменная речь возникла на определенной стадии развития культуры того или иного народа для опосредованного общения. Буквенная письменность изначально предполагала изображение и передачу с помощью определенного значка звука речи. В силу того, что активных звуков в человеческом языке достаточно много, такое соответствие звуков и букв сделало бы алфавит чересчур громоздким. Поэтому стали появляться определенные правила прочтения букв в различных ситуациях. Во многих мировых языках количество звуков и букв в словах может не совпадать, иногда существенно. Особенно это характерно для французского языка.

Русская азбука

В русском языке в сильной позиции (под ударением) различают 6 гласных звуков : А, О, У, Ы, И, Э и 36 согласных звуков . Помимо этого согласные звуки в русском языке образуют 11 пар по звонкости /глухости и 15 пар по твердости/мягкости. Что касается букв, то в настоящее время в русском алфавите насчитывается 31 буква и 2 знака: Ъ и Ь.

Порядок фонетического разбора

Чтобы провести фонетический разбор слова, необходимо, во-первых, безошибочно написать его в строчку, разбив на слоги, и обозначить ударение. После этого слово побуквенно записывается в столбик. Рядом с каждой буквой в квадратных скобках приводится его транскрипция . Если буква не передает звука (ъ, ь), строчка не продолжается. Если буква в данной ситуации является дифтонгом и передает два звука, приводится транскрипция обоих звуков (например, это могут быть буквы: и, е, ё, ю, я). Затем через тире каждый звук характеризуется: для гласных указывается ударная или безударная позиция; согласные звуки различают по твердости/мягкости и глухости/звонкости. В заключение снизу подводится черта, под которой подписывается количество в слове букв и звуков.

Фонетикой называют раздел языкознания, который изучает звуковую систему языка и звуки речи в целом. Фонетика - это наука о сочетании звуков в речи.

Фонетический разбор, или звуко-буквенный, - это анализ строения слогов и звуковой системы слова. Такой анализ предлагается выполнять как упражнение в учебных целях.

Под анализом понимается:

- подсчитывание количества букв;

- определение числа звуков в слове;

- постановка ударения;

- распределение звуков на согласные и гласные;

- классификация каждого звука;

- составление транскрипции (графической формы слова).

При разборе важно различать понятия «буква» и «звук». Ведь первые соответствуют орфографическим правилам, а вторые - речевым (то есть звуки анализируются с точки зрения произношения).

Прежде чем приступить к звуко-буквенному разбору, следует запомнить

В русском языке десять гласных звуков:

Первые пять обозначают, что предшествующий согласный является твердым, а вторые - мягким.

И двадцать один согласный звук:

| звонкие непарные звуки | [Й’] | [Л] | [М] | [Н] | [Р] | |

| глухие непарные | [Х] | [Ц] | [Ч’] | [Щ’] | ||

| звонкие парные | [Б] | [В] | [Г] | [Д] | [Ж] | [З] |

| глухие парные | [П] | [Ф] | [К] | [Т] | [Ш] | [С] |

Звонкими называют согласные, которые образуются с участием звука, а глухие - с помощью шума. Парными называют те согласные, которые образуют пару глухой/звонкий. Например, [Б]/[П], [В]/[Ф], [Г]/[К]. Непарными - те, которые не образуют пары: [Л], [М], [Р].

При фонетическом анализе слова стоит помнить, что согласные [Ч’], [Щ’], [Й’] - всегда мягкие, вне зависимости от того, какой гласный образует с ними слог. Согласные [Ж], [Ш] и [Ц] - всегда твердые.

[Й’], [Л], [Л’], [М], [М’], [Н], [Н’], [Р], [Р’] - сонорные звуки. А значит, при произношении этих согласных звук образуется преимущественно голосом, но не шумом. Все сонорные - звонкие звуки.

В русском алфавите есть также буквы Ь, Ъ. Они не образуют звука. Ь (мягкий знак) служит для того, чтобы смягчать согласные, после которых он ставится. Ъ (твердый знак) имеет разделительную функцию.

Правила разбора на звуки

- Транскрипция записывается в квадратных скобках: .

- Мягкость звука обозначается символом «’».

- Перед глухими звонкие согласные оглушаются: ногти - [нокт’и].

- Звуки [с], [з] в приставках слов смягчаются: разъединить - [раз’й’эд’ин’ит’].

- Некоторые согласные в словах не читаются: костный - [косный’].

- Сочетание букв «сч», «зч» читаются как «щ»: счастье - [щ’аст’й’э].

- Удвоенный согласный обозначается «:»: постепенный - [паст’ип’эн:ый’].

Образец звуко-буквенного разбора слова

- Записать слово по правилам орфографии.

- Разделить слово по слогам.

- Обозначить ударный слог.

- Произнести слово вслух и на основании этого выполнить транскрипцию.

- Описать гласные звуки по порядку, обозначить, какие из них являются ударными, а какие - безударными. Описать согласные. Охарактеризовать их: парные/непарные, звонкие/глухие, твердые/мягкие.

- Подсчитать количество звуков и букв в слове.

Примеры фонетического разбора

Для примера ниже подобраны слова с наиболее интересными вариантами фонетического разбора.

- Гороскоп здоровья — Близнецы

- Безе: состав, калорийность, пищевая ценность, полезные свойства, вред

- Сонник: к чему снится Операция

- Салат из свежей капусты и огурца

- К чему снится голубка. Большой онлайн сонник. Сонник Мартына Задеки

- К чему снится когда за тобой гонятся

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter