Мочь неопределенная форма глагола. Что такое неопределённая форма глагола и в чём её роль

Умение образовывать неопределенную форму, узнавать ее в тексте, отличать от других форм глагола необходимо не только при изучении глагола, но и при образовании его форм. Выработать этот навык помогут различные задания, упражнения, работа с таблицами.

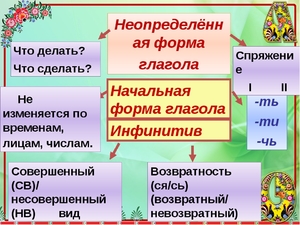

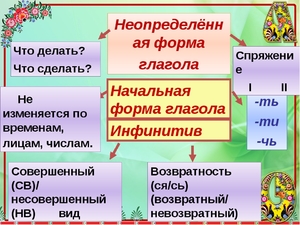

В школьной практике для выявления неопределенной формы учитель чаще всего использует только вопросы (что делать?) (что сделать?), уделяя мало внимания детальному знакомству с этой формой. Например, очень часты ошибки при определении глаголов типа нести, беречь. Однако эти ошибки можно предупредить, если уже при знакомстве с неопределенной формой предложить учащимся такую таблицу.

Эта таблица поможет узнавать неопределенную форму и по внешним формальным признакам (конечное -ть, -чь или -ти). Количество глаголов в неопределенной форме на -ти и –чь невелико. Учащихся следует познакомить с наиболее употребительными из них:

Глаголы на -ти:

идти, пойти, брести, везти, вести, грести, мести, нести, найти пасти, плести, ползти, расти, скрести, трясти, цвести.

Данные глаголы можно включить в упражнения.

1. От различных форм глаголов на -ти образовать неопределенную форму: метет - мести, нес - нести и т. д.

2. Поставить данные глаголы в форме 1-го лица единственного числа: грести - гребу, найти - найду и т. д.

3. От данных глаголов с помощью различных приставок образовать новые: плести - заплести, переплести, сплести и т. д.

4. Используя глаголы везти, сгрести, мести, идти, прийти, нести, составить связный текст на тему «На субботнике».

Подобная же работа проводится с глаголами на -чь.

Глаголы на -чь:

беречь, достичь, жечь, лечь, облечь, обречь, отречься, печь, помочь, пренебречь, стричь, стеречь, сечь, течь, толочь, увлечь, запрячь

Очень часто дети образуют нелитературные формы от глаголов на -чь: «жгет», «текет» и т. д. Чтобы избежать этого, нужно подвести их к выводу, что только в 1-м лице единственного числа и в 3-м лице множественного числа у этих глаголов сохраняются звуки г и к (жгу - жгут, пеку - пекут), а в остальных формах происходит чередование г - ж и к - ч (жгу -жжешь, жжет, жжем, жжете; теку - течешь, течет, течем, течете).

Соответственно учащихся затрудняет и обратная операция, т. е. образование неопределенной формы от личных форм глаголов, например: берегу, достигнешь, ляжет, текут, увлечёшься, стригут, отрекутся, стерегу.

Испытывают учащиеся трудности также и при образовании неопределенной формы от безличных глаголов (кстати, сопоставление 3-го лица и неопределенной формы особенно важно с точки зрения орфографии), поэтому полезно практиковать такие задания, как найти неопределенную форму от безличных глаголов: рано смеркается (смеркаться).

Хочется спать, становится прохладно, чувствуется приближение весны, кажется совсем взрослым.

Насколько хорошо учащиеся научились находить неопределенную форму, от которой образован глагол, покажут результаты выполнения такого задания.

Из каждого предложения выписать глаголы и подобрать к ним неопределенную форму.

1) Мальчик шел босиком, а башмаки нес в мешке.

2) Я почистил чайник, набрал воды и подошел к костру.

3) Старик улыбается, подмигивает, садится на корточки.

4) Летняя короткая ночь уходила, на востоке уже алела заря, звезды медленно гасли.

5) На дворе смеркается, но нам не хочется возвращаться.

6) Степка раскинул руки и лежит на спине, его шляпа валяется на песке.

7) Вечерние тени ложатся на землю, сливаются, заполняют улицы темнотой.

Работа по орфографии при изучении неопределенной формы может сопровождаться и работой’ по развитию речи,

1. Подобрать к данным глаголам синонимы (тоже глаголы в неопределенной форме).

Робеть (бояться), аргументировать (доказывать), покоряться (повиноваться), мотивировать (обосновывать), командировать (посылать), реставрировать (восстанавливать), экспортировать (вывозить), импортировать (ввозить), дискутировать (спорить), стимулировать (побуждать), пенять (упрекать, укорять), уповать (надеяться), штудировать (изучать), холить (нежить, лелеять), усердствовать (стараться), оппонировать (возражать)

2. Подобрать к данным глаголам антонимы (тоже глаголы в неопределенной форме).

Наказать (простить), торопиться (медлить), болтать (молчать), хвалить (ругать), погасить (зажечь), озябнуть (согреться), плакать (смеяться), начать (кончить), соглашаться (возражать), появиться (исчезнуть), испортить (исправить), любить (ненавидеть), взбираться (опускаться), оттаять (замерзнуть), отдыхать (трудиться), рассветать (смеркаться), охлаждать (нагревать), отчаяться (надеяться), строить (разрушать), трудиться (бездельничать).

3. Данные словосочетания заменить глаголами, близкими по значению.

Томиться от безделья (скучать), ловить рыбу (рыбачить), одерживать победу (побеждать), испытывать страх (бояться), отправлять телеграмму (телеграфировать), идти назад (возвращаться), совершенствоваться в чем-нибудь (квалифицироваться), подвергаться экзамену (экзаменоваться), разбираться в чем-нибудь (ориентироваться), прийти в сознание (очнуться), переселяться в другую страну (эмигрировать),сознаться в ошибках (каяться), освободить от обвинения (реабилитировать).

4. Объяснить значение фразеологических оборотов с помощью синонимических глаголов. С фразеологическими оборотами составить предложения.

Бить челом (просить), бить баклуши (бездельничать), вывести на чистую воду (разоблачить), зарубить на носу (запомнить), задрать нос (возгордиться), клевать носом (дремать), надуть губы (обидеться), повесить голову (приуныть), прийти в себя (опомниться).

Упражнения на различные замены следует проводить на протяжении всего изучения глагола (2-3 минуты в конце урока). Некоторое внимание следует уделить и паронимам, т. е. словам, различным по значению, но сходным по произношению, типа: зиять - сиять, импортировать - экспортировать, надеть - одеть, отвергать - опровергать, представить - предоставить и т. д. Эти слова можно проговаривать в классе, выписывать в ученический словарик, включать в диктанты, придумывать с ними предложения; полезно отыскивать их значения в толковом словаре.

При повторении морфологии в старших классах учащиеся должны вспомнить, что глаголы в неопределенной форме могут быть различными членами предложения: подлежащим (Учиться - всегда пригодится), сказуемым (Наша задача - учиться), определением (Я получил возможность учиться), дополнением (Мы договорились учиться только на хорошо и отлично), обстоятельством (Ребята приехали в город учиться).

Данные ниже предложения помогут эти сведения закрепить.

1) Я вышел на воздух освежиться (Л.).

2) Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение (Л. Т.).

3) Я прилег на походную кровать отдохнуть немного (Т.).

4) Я увидел необходимость переменить разговор (П.).

5) У меня врожденная страсть противоречить (Л.).

6) Солнце только начинало подниматься (Л. Т.).

Неопределённой или начальной формой глагола (а строго языком науки - она называется инфинитивом) лингвисты именуют его форму, обозначающую собственно строго действие безотносительно к таким грамматическим категориям, как лицо и число, и отвечающее на вопрос «что делать?». Само слово «делать» является одним из примеров инфинитива, или неопределённой формы глагола.

Это и даёт ответ на вопрос, в чём заключается особенность неопределённой формы глагола.

В российской школе тема инфинитива обычно затрагивается в средних классах.

Формальные признаки инфинитива

В русском языке признаками инфинитива служат суффиксы «ть» или «ти»: идти, бежать, стоять, ползти, находить, определять и др. После гласных используется «ть», после согласных - «ти»: бежать, но идти.

Имеет значение и то, что инфинитив всегда отвечает на один вопрос - что делать?

Особо выделяется группа глаголов, которая заканчивается на «чь»: лечь, печь, беречь, жечь и т. п. Изначально в древнерусском языке они также имели на конце суффикс «ти» после «г»: легти, пекти, берегти, жегти. Такая архаичная форма сохранилась до наших дней в наиболее близких русскому других славянских языках - украинском и белорусском. В русском же «гти» постепенно трансформировалось в «чь».

В английском показателем неопределённой формы служит употребляемая перед глаголом частица to: to go, to love, to run и т. п. Свои формальные признаки у инфинитива есть в каждом языке, но рассмотреть их все в рамках одной публикации не представляется возможным, да и не имеет смысла. Об этом знают все, кто изучал английский, и неважно, в первом классе или в более старших началось его преподавание.

В русском языке глаголу в неопределённой форме свойственны такие его постоянные признаки, как переходность, возвратность, тип спряжения. Всё это тоже изучается в средних классах, что можно легко вспомнить.

По неопределённой форме обычно и определяется спряжение тех глаголов, окончание которых в остальных формах безударно. Все мы не раз слышали об этом в школьном классе на уроках русского.

Особенности синтаксической роли инфинитива

Если различные варианты спрягаемых форм глагола в предложении больше всего тяготеют к роли сказуемого, а остальные случаи их употребления скорее исключение из правил, то инфинитив может быть использован в роли любого члена предложения: подлежащего, дополнения, определения.

В предложении обычно употребляется вместе со сказуемым, в роли которого использовано существительное, наречие, неопределённая форма другого глагола или полное прилагательное в творительном падеже с глаголом-связкой.

В предложении обычно употребляется вместе со сказуемым, в роли которого использовано существительное, наречие, неопределённая форма другого глагола или полное прилагательное в творительном падеже с глаголом-связкой.

Смотреть на мир позитивно — важное умение.

Верить обманщику глупо (вариант: нет смысла).

Сэкономить - это значит заработать.

Заходить в этот район по вечерам стало небезопасным.

Не ошибаться - значит ничего не делать.

Сказуемое

Есть два случая употребления неопределённой формы глагола в роли сказуемого:

- В качестве части составного сказуемого двусоставного предложения.

- В односоставном безличном предложении.

Примеры двусоставных предложений:

- Я должен сделать это.

- Я очень хочу вам помочь .

- Рабочий закончил обтачивать деталь.

- Он мечтает поехать за границу.

- Он продолжал интенсивно работать над проектом.

- Новый работник вскоре адаптировался в коллективе и перестал задавать лишние вопросы.

Примеры безличных односоставных предложений:

- Ну как не любить этот город!

- Невозможно пройти !

- Как бы нам встретиться .

Определение

Как несогласованное определение глагол в неопределённой используется, когда поясняет существительное.

Как несогласованное определение глагол в неопределённой используется, когда поясняет существительное.

Часто нам свойственно стремление (к чему?) объять необъятное.

Обычно в таких случаях неопределённая форма глагола сочетается с абстрактными существительными, выражающими желание, стремление, намерение, привычку, склонность, способность, готовность и т. п.

Обстоятельство

Обычно в этой роли неопределённая форма выступает при глаголе движения или иного действия и поясняет, зачем это действие предпринималось. Между сказуемым и таким обстоятельством цели можно поставить «чтобы».

Например:

- Я пошёл попить воды.

- Майор вышел проверить посты.

- Они приехали в Сочи отдохнуть у моря.

Дополнение

В роли дополнения инфинитив выступает, когда относится к субъекту, на который направлено действие, выражаемое сказуемым. Так, в предложении «Я хочу вам помочь» он является частью составного глагольного сказуемого. А вот, если мы скажем «Я попросил коллегу мне помочь», «помочь» уже выступает в роли дополнения. Этот нюанс нужно учитывать, чтобы определять роль инфинитива в подобных предложениях.

Вот ещё несколько примеров, в которых неопределённая форма выступает в роли дополнения:

- Мы попросили знакомого встретить нас на вокзале.

- Начальство уговорило его взять отпуск позже.

- Шеф попросил меня зайти к нему, как только я появлюсь на работе.

Стилистические нюансы употребления неопределённой формы глагола

Глаголы в неопределённой форме часто используются в служебных инструкциях, распоряжениях, письменных и устных приказов. Особенно часто насыщены ими речи, обращённые офицерами к солдатам.

Глаголы в неопределённой форме часто используются в служебных инструкциях, распоряжениях, письменных и устных приказов. Особенно часто насыщены ими речи, обращённые офицерами к солдатам.

Через инфинитив передаётся указание на жёсткость того или иного распоряжения или требования, неукоснительность его соблюдения. Например: «Обеспечить результат не позднее 20 июля». Звучит ещё строже, чем форма повелительного наклонения - «обеспечьте». Хотя и сам по себе императив, особенно если не сопровождается словом «пожалуйста», несёт в себе немалую сходную нагрузку.

Неудивительно, почему так популярно их употребление именно в армии, где огромное значение придаётся дисциплине, исполнительности и субординации, да и в гражданских структурах с жёсткой управленческой вертикалью, например, органах власти.

Да и различные запреты, оформленные в виде сочетания инфинитива и частицы «не», несут ту же функцию: не курить, не сорить и т. д.

После всего этого вряд ли у вас остались сомнения на предмет, что такое неопределённая форма глагола.

(инфинитив)

Инфинитив – это исходная форма глагола, которая обозначает процессы безотносительно к лицу, роду, числу, времени и наклонению, то есть это неспрягаемая форма, являющаяся самым общим названием определенного процесса.

Большинство русских глаголов образуют форму инфинитива при помощи формообразующих суффиксов инфинитива -т’ (после гласных – чита/т’, строи/т’ и согласных в глаголах с ударением на основу – гры з/т’, ле з/т’ ) и -т’и (после согласных под ударением – вез’/т’и , нес’/т’и ).

В ряде глаголов фонема [с ] перед суффиксом -т’и возникла в результате исторического чередования д//с : вед/у – [*вед/т’и ] – вес/т’и , цвет’/от – [*цвет/т’и ] – цвес/т’и и т. п.

Некоторые глаголы имеют суффикс инфинитива -ч’ : бере/ч’ , же/ч’ , стри/ч’ , толо/ч’ и другие. Этот суффикс исторически образовался в результате упрощения групп согласных гт’ (кт’ ) ч’ :

берег/у – [*берег/т’и ] – [бере/ч’и ] – бере/ч’ ;

пек/у – [*пек/т’и ] – [пе/ч’и ] – пе/ч’ .

В настоящее время корни всех таких слов оканчиваются на [г ] или [к ] с чередованиями при спряжении г//ж и к//ч’ : берег/у – береж/ош(ь) и т. д. пек/у – печ/ош(ь) и т. д.

С синхронической точки зрения целесообразно считать, что в инфинитиве конечные гласные корня (г//ж и к//ч’ ) выпадают перед формообразующим суффиксом инфинитива -ч’ : берег/у – береж/ош – бере[г]/ч’ , пек/у – печ’/ош – пе[к]/ч’ и т. п. Соответственно корни в этих словах – берег//береж и пек//печ’ .

В предложении инфинитив может выполнять самые различные функции:

1) Подлежащего: Жить – хорошо !

2) Главного члена безличных инфинитивных предложений: Всем писать !

3) Части составного глагольного сказуемого: Он начал петь .

4) Дополнения: Я попросил его замолчать .

6) Обстоятельства: Его послали купить билеты .

III. Спряжение глаголов

Все формы глагола делятся на спрягаемые и неспрягаемые. К последним относятся: инфинитив, причастия и деепричастия.

Спряжение глаголов рассматривают в широком и узком смыслах.

В широком смысле – это изменение глаголов по наклонениям (идет – шел бы – иди ), временам в изъявительном наклонении (шел – идет – будет идти ), родам в прошедшем времени и сослагательном наклонении (шел – шла – шло, шел бы – шла бы – шло бы ), лицам в настоящем и будущем времени (иду – идешь – идет… пойду – пойдешь – пойдет… ) и числам во всех временах и наклонениях (шел – шли, иду – идем, пойду – пойдем, шел бы – шли бы, иди - идите ).

В узком смысле – изменение глаголов по лицам и числам в настоящем времени глаголов несовершенного вида (иду – идешь – идет – идем – идете – идут ) и простом будущем времени глаголов совершенного вида (пойду – пойдешь – пойдет – пойдем – пойдете – пойдут ). Обычно в этом случае обобщенно говорят о спряжении глаголов настоящего/будущего времени. Глаголы несовершенного вида имеют аналитическую форму будущего времени (буду идти и т. д.), в которой спрягается только формант быть (буду идти – будешь идти – будет идти… ).

В прошедшем времени глаголы изменяются только по родам и числам (шел – шла – шло – шли, пришел – пришла – пришло – пришли ).

Глаголы несовершенного вида имеют формы всех трех времен (нес – несет – будет нести ), глаголы совершенного вида – только прошедшего и будущего времени (принес – принесет ).

В зависимости от личных окончаний глаголов настоящего/будущего времени различают парадигмы I и II спряжения.

В 1-м лице единственного числа все глаголы имею окончание -у (пиш/у, думаj/у и т. д.) и по типу спряжения не различаются.

Глаголы I спряжения в личных окончаниях 2-го и 3-го лица единственного числа и 1-го и 2-го лица множественного числа имеют гласные -э- и -о- (читаj/э ш(ь), нес/о ш(ь) и т. д.) и гласный -у- читаj/у т, нес/у т ).

Глаголы II спряжения – соответственно гласный -и- в личных окончаниях 2-го и 3-го лица единственного числа и 1-го и 2-го лица множественного числа (сп/и ш(ь) – сп/и т и т. д.) и гласный -а- в окончании 3-го лица множественного числа (сп’/а т ).

Гласные личных окончаний легко различимы в ударном положении и поэтому сами по себе указывают на определенную парадигму спряжения. Ср.: нес/о ш(ь)… нес/у т – I спряжение, сп’/и ш(ь)… сп’/а т – II спряжение. Никаких дополнительных процедур для определения типа спряжения таких глаголов не требуется.

Основные сложности возникают в отнесении к I или II спряжению глаголов с безударными личными окончаниями, в которых гласные при произнесении трудно разграничиваются: ты [ч’уjэ ш ] или [ч’уjи ш ], так как в заударном положении после мягкого согласного при любом написании (чуешь или чуишь ) произносится один и тот же звук [и э ]. В связи с этим для определения типа спряжения глаголов с безударными личными окончаниями (и только для них! ) применяются дополнительные правила.

Согласно этим правилам ко II спряжению относятся:

1) Все глаголы, заканчивающиеся на -ить : дарить (даришь… дарят ), судить (судишь… судят ).

2) Семь глаголов на -эть : верт’эть, терп’эть, смотр’эть, обид’эть, вид’эть, завис’эть, ненавид’эть (обидишь… обидят ).

3) Четыре глагола на -ать : слышать, дышать, держать, гнать (дышит… дышат ).

4) Все приставочные образования от глаголов 1 – 3 групп: подарить, высмотреть, прогнать и т. д.

5) Переходные глаголы (о переходных и непереходных глаголах см. ниже) с приставкой обез- (обес- ): обессилить кого? что? (эта работа его обессилит ).

К I спряжению относятся:

1) Все глаголы, заканчивающиеся не на -ить (кроме исключений): думать (думаешь… думают ), тлеть (тлеешь… тлеют ), колоть (колешь… колют ).

2) Два глагола на -ить : брить (бреешь… бреют ) и зиждиться . Глагол зиждиться употребляется только в двух личных формах – зиждется и зиждутся . Глагол стелить является разговорно-просторечным. Литературным считается глагол I спряжения стлать : стел’/у, стел’/эш, стел’/эт и т. д.

3) Все приставочные образования от глаголов 1 и 2 группы: придумать (придумаешь… придумают ), застелить (застелешь… застелют ).

4) Непереходные глаголы с приставкой обез- (обес- ): обессилеть (видно было, что он скоро обессилеет ).

Глаголы хотеть, бежать, брезжить относятся к разноспрягаемым. Глагол хотеть в единственном числе имеет окончания I спряжения (хочу – хочешь – хочет ), во множественном числе – окончания II спряжения (хотим – хотите – хотят ). Глагол бежать во всех формах, кроме формы 3-го лица множественного числа, имеет окончания II спряжения (бегу – бежишь - бежит – бежим – бежите ). В форме 3-го лица множественного числа имеет окончание I спряжения – бегут . Глагол брезжить употребляется только в формах 3-го лица, причем в единственном числе имеет окончание II спряжения (брезжит ), во множественном – I спряжения (брезжут ). Словари, учебные пособия и грамматики последних лет целиком относят этот глагол ко II спряжению (брезжит – брезжат ). Соответственно действительное причастие настоящего времени может быть образовано как от глагола I спряжения с помощью суффикса -ущ- (брезжущий ), так и от глагола II спряжения с помощью суффикса -ащ- (брезжащий ). Первое из этих образований пока еще остается более распространенным.

Спряжение глаголов с ударной приставкой вы- необходимо проверять по соответствующим бесприставочным глаголам: выглядеть – выглядишь , так как глядеть – гляди шь (ударное окончание II спряжения) и т. п.

- Что показывает коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами Обеспеченность обязательств финансовыми активами в бюджетном учреждении

- Как приготовить классические вареники с творогом

- Как сделать тесто для яблочной шарлотки Как приготовить шарлотку с яблоками песочное тесто

- Отечественной войны 2 степени

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

- Манная каша на молоке: пропорции и рецепты приготовления Манная каша 1 порция

- Суп-пюре из брокколи с сыром Рецепт крем супа из брокколи с сыром

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter