Воздушно-десантные войска. Вдв воздушно десантные войска россии новое вооружение фото

, в конце весны 2015 года. на материально-технической базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошла научно-практическая конференция «Развитие боевой техники и вооружения Воздушно-десантных войск и способов их применения в современных войнах и вооруженных конфликтах», если без пафоса, вопрос прост, какой же будет боевая техника и вооружение ВДВ (самые боеспособные войска России) в новых условиях (наверное если совсем откровенно в условиях экономической и что самое главное научно-технической блокады). В работе конференции приняли участие специалисты:

- Военной академии Генерального штаба ВС РФ

- Управления командующего ВДВ

- Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ

- береговых войск и морской пехоты ВМФ

- профессорско-преподавательский состав РВВДКУ и само собой представители промышленности.

ВДВ воздушно десантные войска России новое вооружение фото , на заседании конференции (в котором участвовали и курсанты училища) был сделан интересный обзор образцов вооружения, военной и специальной техники, поступивших в ВДВ в последние годы. Опытно-конструкторских работ, выполняемых промышленностью в интересах ВДВ, вот краткий список наиболее интересных и перспективных образцов с небольшими пояснениями, в котором присутствуют как новые образцы так и не совсем забытые старые, про унификацию наверное можно потихоньку забыть, а кто служил, должны помнить, наша извечная проблема, снабжение запчастями:

Противотанковый ракетный комплекс Корнет-Д на базе шасси бронеавтомобиля Тигр-М

Специально поднимался вопрос обновления парка военной автомобильной техники, в том числе - в связи с использованием ВДВ в составе группировки ВС в Арктике.

ВДВ воздушно десантные войска России новое вооружение фото , отмечался постепенный рост доли современных образцов и систем (хотя и неравномерный по отдельным направлениям), озвучена задача поднять среднюю насыщенность ВДВ современными образцами вооружения, военной и специальной техники

- с 46% в 2015 г.

- до 76% в 2020 г.

Смотрим видео, как и чему учат в воздушно десантных войсках России.

Рассматривались и варианты временных решений по темам, реализация которых промышленностью может затянуться в тяжелых экономических условиях

, к ним относятся:

Модернизированный передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119-1 Реостат-1 на копровых испытаниях

Значительное внимание уделялось вопросам автоматизации управления боевой техникой, внедрения новых систем разведки, связи и управления и роботизированных комплексов как новой составляющей системы вооружения

ВДВ воздушно десантные войска России новое вооружение фото , более подробно и детально проблемы вооружения отечественных ВДВ, дальнейшего развития образцов и систем обсуждались на заседаниях секций. Обсуждение велось комплексно. Речь шла о задачах, решаемых подразделениями и частями ВДВ в современных условиях, развитии форм и способов применения парашютно-десантных и десантно-штурмовых частей и подразделений в бою, изменениях в штатах, о вытекающих отсюда требованиях к системе вооружения. Весьма активным и содержательным оказалось общение специалистов ВДВ и промышленности. Состояние и перспективы развития вооружения и военной техники ВДВ увязывались с развитием средств десантирования (можно привести как пример ОКР «Бахча-У-ПДС» - парашютно-бесплатформенная система для БМД-4М и БТР-МДМ. Сморим " испытания видео"

БМД-4M бахча фото с автоматизированным боевым модулем "Бахча-У"

Боевая машина десанта БМД-4М со средством десантирования Бахча-У-ПДС фото на заднем плане СПТП Спрут-СД со средствами десантирования Спрут-ПДС

«Спрут-ПДС» - для СПТП 2С25. «Парашют» - системы десантирования грузов до 18 т), средств технического и тылового обеспечения, а также с совершенствованием средств обучения военнослужащих, методов освоения новой техники.

В ходе конференции рассматривались также вопросы совершенствования средств вооруженной борьбы подразделений морской пехоты.

История российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась в конце 1920-х гг. прошлого века. В апреле 1929 г. у поселка Гарм (территория нынешней Республики Таджикистан) на нескольких самолетах была высажена группа красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд басмачей.

2 августа 1930 г. на учении Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать «днем рождения» ВДВ.

В 1931 г. в Ленинградском военном округе (ЛенВО) в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд численностью 164 человека, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд. В августе и сентябре 1931 г. на учениях Ленинградского и Украинского военных округов отряд десантировался и выполнял тактические задачи в условном тылу противника. В 1932 г. Реввоенсовет СССР принял постановление о развертывании отрядов в авиационные батальоны особого назначения. К концу 1933 г. уже имелось 29 авиадесантных батальонов и бригад, вошедших в состав ВВС. На ЛенВО была возложена задача подготовки инструкторов по авиадесантному делу и выработке оперативно-тактических нормативов.

В 1934 г. на учения Красной Армии привлекалось 600 парашютистов; в 1935 г. на маневрах Киевского военного округа было десантировано парашютным способом 1188 десантников. В 1936 г. в Белорусском военном округе было десантировано 3 тысячи парашютистов, высажено посадочным способом 8200 человек с артиллерией и другой боевой техникой.

Совершенствуя выучку на учениях, десантники приобретали опыт в реальных боях. В 1939 г. в разгроме японцев у Халхин-Гола приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада (вдбр). За проявленные мужество и героизм 352 десантника были награждены орденами и медалями. В 1939-1940 гг., в период советско-финляндской войны, вместе со стрелковыми частями сражались 201-я, 202-я и 214-я вдбр.

На основе полученного опыта в 1940 г. были утверждены новые штаты бригад в составе трех боевых групп: парашютной, планерной и посадочно-десантной. С марта 1941 г. в ВДВ стали формироваться воздушно-десантные корпуса (вдк) бригадного состава (по 3 бригады в корпусе). К началу Великой Отечественной войны было завершено комплектование пяти корпусов, но только личным составом из-за недостаточного количества боевой техники.

Основное вооружение воздушно-десантных соединений и частей составляли преимущественно ручные и станковые пулеметы, 50- и 82-мм минометы, 45-мм противотанковые и 76-мм горные пушки, легкие танки (Т-40 и Т-38), огнеметы. Личный состав совершал прыжки на парашютах типа ПД-6, а затем ПД-41.

Малогабаритные грузы десантировались в парашютно-десантных мягких мешках. Тяжелая техника доставлялась десанту посадочным способом на специальных подвесках под фюзеляжами самолетов. Для десантирования использовались в основном бомбардировщики ТБ-3, ДБ-3 и пассажирский самолет ПС-84.

Начало Великой Отечественной войны застало воздушно-десантные корпуса, дислоцированные в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, в стадии формирования. Тяжелая обстановка, сложившаяся в первые дни войны, вынудила советское командование использовать эти корпуса в боевых действиях в качестве стрелковых соединений.

4 сентября 1941 г. Управление ВДВ было преобразовано в Управление командующего ВДВ Красной Армии, а воздушно-десантные корпуса выведены из состава действующих фронтов и переданы в непосредственное подчинение командующего ВДВ.

В контрнаступлении под Москвой создались условия для широкого применения ВДВ. Зимой 1942 г. проведена Вяземская воздушно-десантная операция с участием 4-го вдк. В сентябре 1943 г. применен воздушный десант в составе двух бригад для содействия войскам Воронежского фронта в форсировании реки Днепр. В Маньчжурской стратегической операции в августе 1945 г. было высажено для десантных действий посадочным способом более 4 тысяч человек личного состава стрелковых подразделений, которые успешно выполнили поставленные задачи.

В октябре 1944 г. ВДВ были преобразованы в отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию, вошедшую в состав авиации дальнего действия. В декабре 1944 г. эта армия была расформирована, создано управление ВДВ с подчинением командующему ВВС. В составе ВДВ остались три вдбр, учебный воздушно-десантный полк (вдп), курсы усовершенствования офицерского состава и воздухоплавательный дивизион.

За массовый героизм десантников в годы Великой Отечественной войны всем воздушно-десантным соединениям присвоены почетные наименования «гвардейских». Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ были награждены орденами и медалями, 296 человек - удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1964 г. ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. После войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение войск: в соединениях увеличивалось количество автоматического стрелкового оружия, артиллерии, минометов, противотанковых и зенитных средств. На вооружении ВДВ появились гусеничные боевые десантные машины (БМД-1), десантируемые самоходно-артиллерийские установки (АСУ-57 и СУ-85), 85- и 122-мм орудия, реактивные установки и другое вооружение. Для десантирования были созданы военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Одновременно с этим разрабатывалась специальная воздушно-десантная техника.

В 1956 г. две воздушно-десантные дивизии (вдд) принимали участие в венгерских событиях. В 1968 г. после захвата двух аэродромов под Прагой и Братиславой были высажены 7-я и 103-я гвардейские (гв.) вдд, которые обеспечили успешное выполнение задачи соединениями и частями Объединенных вооруженных сил стран - участниц Организации Варшавского договора во время чехословацких событий.

В 1979-1989 гг. ВДВ участвовали в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За мужество и героизм более 30 тысяч воинов-десантников были награждены орденами и медалями, а 16 человек стали Героями Coветского Союза.

Начиная с 1979 г. в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 г.

С 1988 г. соединения и воинские части ВДВ постоянно выполняли различные специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР.

В 1992 г. ВДВ обеспечили эвакуацию российского посольства из Кабула (Демократическая Республика Афганистан). На базе ВДВ был сформирован первый российский батальон миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Югославии. С 1992 по 1998 г. пдп выполнял миротворческие задачи в Республике Абхазии.

В 1994-1996 и 1999-2004 гг. все соединения и воинские части ВДВ участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики. За мужество и героизм 89 десантников были удостоены звания Героя Российской Федерации.

В 1995 г. на базе соединений ВДВ были сформированы миротворческие контингенты в Республике Боснии и Герцеговине, а в 1999 г. - в Косово и Метохии (Союзная Республика Югославия). 10-летие беспрецедентного марш-броска парашютно-десантного батальона отмечалось в 2009 г.

К концу 1990-х гг. в составе ВДВ остались четыре вдд, вдбр, учебный центр и части обеспечения.

С 2005 г. в ВДВ сформированы три компонента:

- воздушно-десантный (основной) - 98-я гв. вдд и 106-я гв.вдд 2-полкового состава;

- десантно-штурмовой - 76-я гв. десантно-штурмовая дивизия (дшд) 2-полкового состава и 31-я гв.отдельная десантно-штурмовая бригада (одшбр) 3-батальонного состава;

- горный - 7-я гв. дшд (горная).

В соединения ВДВ поступает современное бронетанковое вооружение и техника (БМД-4, бронетранспортер БТР-МД, автомобили КамАЗ).

С 2005 г. подразделения соединений и воинских частей ВДВ принимают активное участие в совместных учениях с подразделениями вооруженных сил Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана.

В августе 2008 г. воинские части ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и абхазском направлениях.

Два соединения ВДВ (98-я гв. вдд и 31-я гв. одшбр) входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ).

В конце 2009 г. в каждой дивизии ВДВ на базе отдельных зенитных ракетных артиллерийских дивизионов были сформированы отдельные зенитные ракетные полки. На первоначальном этапе на вооружение поступили системы противовоздушной обороны Сухопутных войск, которые в дальнейшем будут заменены на десантируемые системы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2013 года № 776 в состав Воздушно-десантных войск включены три десантно-штурмовые бригады, дислоцированные в Уссурийске, Улан-Удэ и Камышине, ранее входившие в состав Восточного и Южного военных округов.

В 2015 году на вооружение ВДВ принят переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». Поставки новейших средств ПВО осуществляются комплектами, включающими ПЗРК «Верба» и автоматизированную систему управления «Барнаул-Т».

В апреле 2016 года на вооружение ВДВ приняты боевая машина десанта БМД-4М «Садовница» и бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка». Машины успешно прошли испытания и хорошо показали себя в ходе войсковой эксплуатации. 106 вдд стала первым соединением в ВДВ, на вооружение которого стала поступать новая серийная боевая техника.

Командующими ВДВ в разные годы были:

- генерал-майор В. А. Глазунов (1941-1943 гг.);

- генерал-майор А. Г. Капитохин (1943- 1944 гг.);

- генерал-лейтенант И. И. Затевахин (1944- 1946 гг.);

- генерал-полковник В. В. Глаголев (1946- 1947 гг.);

- генерал-лейтенант А. Ф. Казанкин (1947- 1948 гг.);

- генерал-полковник авиации С. И. Руденко (1948- 1950 гг.);

- генерал-полковник А. В. Горбатов (1950- 1954 гг.);

- генерал армии В. Ф. Маргелов (1954- 1959, 1961- 1979 гг.);

- генерал-полковник И. В. Тутаринов (1959- 1961 гг.);

- генерал армии Д. С. Сухоруков (1979- 1987 гг.);

- генерал-полковник Н. В. Калинин (1987- 1989 гг.);

- генерал-полковник В. А. Ачалов (1989 г.);

- генерал-лейтенант П. С. Грачев (1989- 1991 гг.);

- генерал-полковник Е. Н. Подколзин (1991- 1996 гг.);

- генерал-полковник Г. И. Шпак (1996- 2003 гг.);

- генерал-полковник А. П. Колмаков (2003- 2007 гг.);

- генерал-лейтенант В. Е. Евтухович (2007- 2009 гг.);

- генерал-полковник В. А. Шаманов (с мая 2009 г.).

Воздушно-десантные войска РФ – это отдельный род войск российских ВС, который находится в резерве Главнокомандующего страны и непосредственно подчиняется Командующему ВДВ. В настоящий момент эту должность занимает (с октября 2016 года) генерал-полковник Сердюков.

Предназначение воздушно-десантных войск – это действия в тылу противника, совершение глубоких рейдов, захват важных объектов неприятеля, плацдармов, нарушение работы вражеских коммуникаций и управления противника, проведение диверсий в его тылу. ВДВ были созданы в первую очередь как эффективный инструмент наступательной войны. Для охвата противника и действий в его тылу ВДВ может использовать десантирование как парашютное, так и посадочное.

Воздушно-десантные войска России по праву считаются элитой вооруженных сил, чтобы попасть в этот род войск кандидаты должны соответствовать очень высоким критериям. В первую очередь это касается физического здоровья и психологической устойчивости. И это естественно: десантники выполняют свои задачи в тылу противника, без поддержки своих основных сил, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

Советские ВДВ были созданы в 30-е годы, дальнейшее развитие этого рода войск было стремительным: к началу войны в СССР было развернуто пять воздушно-десантных корпусов, с численностью 10 тысяч человек каждый. ВДВ СССР сыграли важную роль в победе над гитлеровскими захватчиками. Десантники активно участвовали в Афганской войне. Воздушно-десантные войска России официально были созданы 12 мая 1992 года, они прошли обе чеченские кампании, участвовали в войне с Грузией в 2008 году.

Флаг Воздушно-десантных войск – это голубое полотнище с зеленой полосой в нижней части. В его центре находится изображение золотого раскрытого парашюта и двух самолетов такого же цвета. Флаг Воздушно-десантных войск был официально утвержден в 2004 году.

Кроме флага воздушно-десантных войск, существует еще и эмблема этого рода войск. Эмблема воздушно-десантных войск – это пламенеющая гренада золотого цвета с двумя крылышками. Существует также средняя и большая эмблема ВДВ. На средней эмблеме изображен двуглавый орел с короной на голове и щитом с Георгием Победоносцем в центре. В одной лапе орел держит меч, а в другой – пламенеющую гренаду ВДВ. На большой эмблеме гренада помещена на голубой геральдический щит, обрамленный дубовым венком. В ее верхней части находится двуглавый орел.

Помимо эмблемы и флага Воздушно-десантных войск, существует еще и девиз ВДВ: «Никто, кроме нас». У десантников есть даже свой небесный покровитель – святой Илия.

Профессиональный праздник десантников – День ВДВ. Он отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году было впервые произведено парашютное десантирование подразделения для выполнения боевой задачи. 2 августа День ВДВ празднуют не только в России, но и в Белоруси, Украине и Казахстане.

Воздушно-десантные войска России имеют на вооружении как обычные виды военной техники, так и образцы, разработанные специально для этого рода войск, с учетом специфики задач, которые он выполняет.

Назвать точную численность ВДВ РФ сложно, данная информация является секретной. Однако по неофициальным данным, полученным из российского Министерства обороны, она составляет около 45 тыс. бойцов. Иностранные оценки численности этого рода войск несколько скромнее – 36 тыс. человек.

История создания ВДВ

Советский Союз, без сомнения, является родиной ВДВ. Именно в СССР была создана первая авиадесантная часть, это произошло в 1930 году. Сначала это был небольшой отряд, который входил в состав обычной стрелковой дивизии. 2 августа было успешно проведено первое парашютное десантирование во время учений на полигоне под Воронежем.

Однако первое применение парашютного десанта в военном деле произошло еще раньше, в 1929 году. Во время осады таджикского города Гарм антисоветскими повстанцами туда на парашютах был сброшен отряд красноармейцев, что позволило в кратчайшие сроки деблокировать населенный пункт.

Через два года на базе отряда была сформирована бригада особого назначения, а в 1938 году она была переименована в 201-ю воздушно-десантную бригаду. В 1932 году решением Реввоенсовета были созданы авиационные батальоны особого назначения, в 1933 году их количество достигло 29 штук. Они входили в состав ВВС, и их основной задачей была дезорганизация тыла противника и проведение диверсий.

Следует отметить, что развитие десантных войск в Советском Союзе было очень бурным и стремительным. На них не жалели средств. В 30-е годы страна переживала настоящий «парашютный» бум, парашютные вышки стояли практически на каждом стадионе.

Во время учений Киевского военного округа в 1935 года впервые была отработана массовая высадка десанта парашютным способом. В следующем году было проведено еще более массовое десантирование в Белорусском военном округе. Иностранные военные наблюдатели, которые были приглашены на учения, поражались масштабностью десантов и мастерством советских парашютистов.

Согласно Полевому уставу РККА от 1939 года, подразделения ВДВ находились в распоряжении главного командования, их планировали использовать для нанесения ударов в тылу противника. При этом предписывалось четко координировать такие удары с другими родами войск, которые в этот момент наносили фронтальные удары по противнику.

В 1939 году советские десантники сумели приобрести первый боевой опыт: в боях с японцами на Халхин-Голе принимала участие и 212-я бригада ВДВ. Сотни ее бойцов были отмечены правительственными наградами. Несколько частей ВДВ участвовали в советско-финской войне. Десантники были задействованы и во время захвата Северной Буковины и Бессарабии.

В канун начала войны в СССР были созданы воздушно-десантные корпуса, в состав каждого из них входило до 10 тыс. бойцов. В апреле 1941 года по приказу советского военного руководства в западных областях страны было развернуто пять корпусов ВДВ, уже после нападения Германии (в августе 1941 года) началось формирование еще пяти корпусов ВДВ. За считаные дни до немецкого вторжения (12 июня) было создано Управление воздушно-десантных войск, а в сентябре 1941 года подразделения десантников были выведены из подчинения командующих фронтов. Каждый корпус ВДВ был весьма грозной силой: кроме отлично подготовленного личного состава, он имел на вооружении артиллерию и легкие плавающие танки.

Помимо десантных корпусов, в состав РККА также входили мобильные десантные бригады (пять единиц), запасные полки ВДВ (пять штук) и учебные заведения, которые готовили десантников.

Подразделения ВДВ внесли значительный вклад в победу над гитлеровскими захватчиками. Особенно важную роль сыграли воздушно-десантные части в начальном – самом тяжелом – периоде войны. Несмотря на то что воздушно-десантные войска предназначены для ведения наступательных действий и имеют минимум тяжелого вооружения (по сравнению с другими родами войск), в начале войны десантников часто использовали для «латания дыр»: в обороне, для ликвидации внезапных немецких прорывов, для деблокирования окруженных советских войск. Из-за такой практики, десантники несли неоправданно высокие потери, снижалась эффективность их применения. Зачастую и подготовка десантных операций оставляла желать лучшего.

Воздушно-десантные подразделения принимали участие в обороне Москвы, а также в последующем контрнаступлении. 4-й корпус ВДВ зимой 1942 года был десантирован в ходе проведения Вяземской десантной операции. В 1943 году во время форсирования Днепра в тыл противника были выброшены две бригады ВДВ. Еще одна крупная десантная операция была проведена в Маньчжурии, в августе 1945 года. В ее ходе посадочным способом были десантированы 4 тыс. бойцов.

В октябре 1944 года советские ВДВ были преобразованы в отдельную гвардейскую армию ВДВ, а в декабре того же года – в 9-ю гвардейскую армию. Дивизии ВДВ превратились в обычные стрелковые дивизии. В конце войны десантники участвовали в освобождении Будапешта, Праги, Вены. 9-я гвардейская армия закончила свой славный боевой путь на Эльбе.

В 1946 году десантные подразделения были введены в состав Сухопутных войск и подчинялись министру обороны страны.

В 1956 году советские десантники участвовали в подавлении Венгерского восстания, а в середине 60-х сыграли ключевую роль в усмирении еще одной страны, которая хотела покинуть социалистический лагерь – Чехословакии.

После окончания войны мир вступил в эпоху противостояния двух супердержав – СССР и США. Планы советского руководства отнюдь не ограничивались только обороной, поэтому воздушно-десантные войска в этот период развивались особенно активно. Упор был сделан на повышение огневой мощи ВДВ. Для этого был разработан целый ряд авиадесантируемой техники, включая бронетехнику, артиллерийские системы, автомобильный транспорт. Был значительно увеличен парк военно-транспортной авиации. В 70-е годы были созданы широкофюзеляжные транспортные самолеты большой грузоподъемности, позволяющие перевозить не только личный состав, но и тяжелую боевую технику. К концу 80-х годов состояние военно-транспортной авиации СССР было таково, что она могла обеспечить выброску парашютным способом почти 75% личного состава ВДВ за один вылет.

В конце 60-х годов был создан новый вид подразделений, входящих в состав ВДВ, - десантно-штурмовые части (ДШЧ). Они мало чем отличались от остальных частей ВДВ, однако подчинялись командованию групп войск, армий или корпусов. Причиной создания ДШЧ стало изменение тактических планов, которые готовили советские стратеги на случай полномасштабной войны. После начала конфликта вражескую оборону планировали «ломать» с помощью массированных десантов, высаженных в ближайшем тылу противника.

В середине 80-х годов в составе Сухопутных сил СССР было 14 десантно-штурмовых бригад, 20 батальонов и 22 отдельных десантно-штурмовых полка.

В 1979 году началась война в Афганистане, и советские ВДВ приняли в ней самое активное участие. Во время этого конфликта десантникам пришлось заниматься контрпартизанской борьбой, ни о каком парашютном десантировании, конечно же, речи не было. Доставка личного состава к месту боевых операций происходила с помощью бронетехники или автотранспорта, реже применялось десантирование посадочным способом с вертолетов.

Десантников часто использовали для несения охранения на многочисленных заставах и блокпостах, разбросанных по всей стране. Обычно десантные части выполняли задачи, более подходящие для мотострелковых подразделений.

Следует отметить, что в Афганистане десантники использовали боевую технику сухопутных войск, которая больше подходила для жестких условий этой страны, чем их собственная. Также части ВДВ в Афганистане были усилены дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.

После распада СССР начался раздел его вооруженных сил. Эти процессы коснулись и десантников. Окончательно разделить ВДВ смогли только к 1992 году, после этого были созданы Воздушно-десантные войска России. В их состав вошли все подразделения, которые находились на территории РСФСР, а также часть дивизий и бригад, которые ранее располагались в других республиках СССР.

В 1993 году в состав ВДВ РФ входили шесть дивизий, шесть десантно-штурмовых бригад и два полка. В 1994 году в подмосковной Кубинке на базе двух батальонов был создан 45-й полк специального назначения ВДВ (так называемый спецназ ВДВ).

90-е годы стали серьезным испытанием для российских десантных войск (впрочем, как и для всей армии). Численность ВДВ была серьезно сокращена, часть подразделений расформировано, десантники вошли в подчинение Сухопутных войск. Армейская авиация СВ была передана военно-воздушным силам , что значительно ухудшило мобильность ВДВ.

Воздушно-десантные войска РФ принимали участие в обеих чеченских кампаниях, в 2008 году десантники были задействованы в Осетинском конфликте. ВДВ неоднократно принимали участие в миротворческих операциях (например, в бывшей Югославии). Подразделения ВДВ регулярно участвуют в международных учениях, они охраняют российские военные базы за рубежом (Кыргызстан).

Структура и состав войск

В настоящее время ВДВ РФ состоят из структур управления, боевых подразделений и частей, а также различных учреждений, которые обеспечивают их.

Структурно Воздушно-десантные войска имеют три основных компонента:

- Воздушно-десантный. В него входят все воздушно-десантные подразделения.

- Десантно-штурмовой. Состоит из десантно-штурмовых частей.

- Горный. В него входят десантно-штурмовые подразделения, предназначенные для действия в горной местности.

В настоящий момент в состав ВДВ РФ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки. Воздушно-десантные войска, состав:

- 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, место дислокации Псков.

- 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, расположена в Иваново.

- 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия, место дислокации – Новороссийск.

- 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия - Тула.

Полки и бригады ВДВ:

- 11-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада, место дислокации – город Улан-Удэ.

- 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (г. Москва).

- 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Место дислокации – город Камышин.

- 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Расположена в Ульяновске.

- 83-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Место расположения – Уссурийск.

- 38-й отдельный гвардейский полк связи ВДВ. Находится в Московской области, в поселке Медвежьи Озера.

В 2013 году было официально объявлено о создании 345-й десантно-штурмовой бригады в Воронеже, но затем формирование подразделения было перенесено на более поздний срок (2017 или 2018 год). Есть информация о том, что в 2017 году на территории Крымского полуострова будет развернут десантно-штурмовой батальон, а в будущем на его базе будет сформирован полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, которая ныне дислоцируется в Новороссийске.

Кроме боевых частей, в состав российских ВДВ входят еще и учебные заведения, в которых готовят кадры для ВДВ. Основным из них и наиболее известным является Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое в том числе готовит и офицеров для ВДВ РФ. Также в структуру этого рода войск входят два Суворовских училища (в Туле и Ульяновске), Омский кадетский корпус и 242-й учебный центр, расположенный в Омске.

Вооружение и техника ВДВ

Воздушно-десантные войска РФ используют как общевойсковую технику, так и образцы, которые были созданы специально для этого рода войск. Большинство видов вооружения и боевой техники ВДВ было разработано и изготовлено еще в советский период, но существуют и более современные образцы, созданные уже в новейшее время.

Наиболее массовыми образцами бронетехники ВДВ в настоящее время являются боевые машины десанта БМД-1 (около 100 единиц) и БМД-2М (около 1 тыс. единиц). Обе эти машины выпущены еще в Советском Союзе (БМД-1 в 1968 году, БМД-2 в 1985 году). Их можно использовать для десантирования как посадочным, так и парашютным способом. Это надежные машины, которые были испытаны во многих вооруженных конфликтах, однако они явно устарели, как морально, так и физически. Об этом открыто заявляют даже представители высшего руководства российской армии.

Более современной является БМД-3, эксплуатация которой началась в 1990 году. В настоящее время на вооружении находится 10 единиц этой боевой машины. Серийное производство прекращено. БМД-3 должна заменить БМД-4 , которая была принята на вооружение в 2004 году. Однако ее производство идет медленно, сегодня на вооружении находится 30 единиц БМП-4 и 12 единиц БМП-4М.

Также на вооружении подразделений ВДВ есть небольшое количество бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ (12 штук), а также советский БТР-80 . Наиболее многочисленным бронетранспортером, которые в настоящее время использует ВДВ РФ, является гусеничный БТР-Д (более 700 штук). Он был принят на вооружение в 1974 году и является весьма устаревшим. Его должен сменить БТР-МДМ «Ракушка Верба »), а также ЗРК ближнего радиуса действия «Стрела ». Отдельное внимание следует уделить новейшему российскому ПЗРК «Верба», который только недавно был принят на вооружение и сейчас он поставлен на опытную эксплуатацию только в несколько частей ВС РФ, в том числе и в 98-ю дивизию ВДВ.

На эксплуатации в ВДВ также находятся самоходные зенитные артиллерийские установки БТР-ЗД «Скрежет» (150 единиц) советского производства и буксируемые зенитные артиллерийские установки ЗУ-23-2.

В последние годы в ВДВ начали поступать новые образцы автомобильной техники, из которых следует отметить бронеавтомобиль «Тигр », вездеход Снегоход А-1 и грузовой автомобиль КАМАЗ-43501.

Воздушно-десантные войска достаточно укомплектованы системами связи, управления и радиоэлектронной борьбы. Среди них следует отметить современные российские разработки: комплексы РЭБ «Леер-2» и «Леер-3», «Инфауна», систему управления комплексами ПВО «Барнаул», автоматизированные системы управления войсками «Андромеда-Д» и «Полет-К».

На вооружении войск ВДВ стоит широкая номенклатура стрелкового оружия, среди которого есть как советские образцы, так и более новые российские разработки. К последним относится пистолет Ярыгина , ПММ и бесшумный пистолет ПСС. Основным личным оружием бойцов остается советский автомат АК-74, однако уже начались поставки в войска более совершенного АК-74М. Для проведения диверсионных заданий десантники могут использовать бесшумный автомат «Вал ».

На вооружении ВДВ находятся пулеметы «Печенег » (Россия) и НСВ (СССР), а также крупнокалиберный пулемет «Корд » (Россия).

Среди снайперских комплексов следует отметить СВ-98 (Россия) и «Винторез » (СССР), а также австрийскую снайперскую винтовку Steyr SSG 04, которая была закуплена для нужд спецподразделений ВДВ. На вооружении десантников стоят автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и АГС-30, а также станковый гранатомет СПГ-9 «Копье». Кроме этого, используются целый ряд ручных противотанковых гранатометов как советского, так и российского производства.

Для проведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня войска ВДВ используют беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» российского производства. Точное количество «Орланов», находящееся на вооружении ВДВ, неизвестно.

Воздушно-десантные войска РФ используют большое количество различных парашютных систем советского и российского производства. С их помощью проводится десантирование как личного состава, так и военной техники.

Артиллерия ВДВ

После окончания Великой Отечественной Войны при обобщении боевого опыта остро стал вопрос об усилении Воздушно-десантных войск артиллерией различного калибра для огневой поддержки наступающих войск. Учитывая высокую мобильность ВДВ, артиллерия должна бала быть самоходной и иметь малый вес для десантирования с воздуха. Поэтому сразу несколько КБ приступили к разработке специализированных самоходных установок, которые могли использоваться для огневой поддержки, как мотострелковых подразделений, так и частей ВДВ.

АСУ-76

В октябре 1946 года в Горьком на заводе № 92 имени И.В. Сталина приступили к созданию 76-миллимитровой пушки, а на заводе №40 (Мытищи) — шасси для лёгкой авиадесантной самоходной артиллерийской установки (САУ). Разработкой шасси руководил один их лучших конструкторов СССР Н.А. Астров, имевший большой опыт в области разработки лёгких бронированных машин. В марте 1947 года был выполнен эскизный проект «объекта 570», а уже в июне того же года технический проект. Заводом № 92 в ноябре 1947 года было изготовлено два опытных образца пушки ЛБ-76С, переданных на завод № 40. Первую опытную самоходку на заводе собрали в декабре. В 1948 году начались заводские испытания. В середине года опытный образец был испытан в Кубинке на полигоне НИИБТ и под Ленинградом на ГНИАП. К концу года пушку ЛБ-76С довели до серии. Она получила обозначение Д-56С.

С июля по сентябрь 1949 года в 38-м воздушно-десантном корпусе (Тульская область) войсковые испытания проходили четыре опытных образца САУ. 17 декабря 1949 года Совет Министров подписал постановление, согласно которому установку приняли на вооружение под обозначением АСУ-76 («авиадесантная самоходная установка, 76-мм»). АСУ-76 стала первой поступившей на вооружение отечественной бронемашиной, предназначенной специально для ВДВ.

В открытую сверху неподвижную рубку устанавливали пушку Д-56С (аналог пушки Д-56Т, устанавливалась на танк ПТ-76). Она оснащалась дульным щелевым тормозом реактивного типа. Огонь вёлся с закрытых позиций или прямой наводкой. Для наведения использовался прицел ОПТ-2-9. В боекомплект входили бронебойные и подкалиберные бронебойные снаряды. Максимальная дальность стрельбы — 11,8 тыс. м, прямой наводкой — 4 тыс. м. В передней части корпуса монтировалась откидная опора, на которую крепилась пушка. Со стопора пушка снималась без выхода экипажа.

Корпус машины сварной. 13-миллиметровая броня обеспечивала защиту от осколков снарядов и пуль стрелкового оружия. Экипажа садился в машину через борта рубки и кормовую дверь.

Компоновка АСУ-76 была не совсем обычной. Силовой блок размещался справа, в кормовой части корпуса. Карбюраторный двигатель ГАЗ-51Е, главный фрикцион и четырехскоростная коробка передач монтировались в едином блоке. Выхлопная труба и воздухозаборник располагались справа в корме рубки. Остальные узлы трансмиссии находились в передней части корпуса. Чтобы облегчить запуск двигателя при низкой температуре в систему охлаждения встроили калориферный подогреватель с паяльной лампой.

Для повышения проходимости и устойчивости самоходки при стрельбе задние направляющие колёса опустили на землю. Устойчивость также достигалась введением тормозов в опорные катки и самотормозящимися направляющими колёсами. Машину оснащали радиостанцией 10РТ-12 и танковым переговорным устройством.

Несмотря на то, что АСУ-76 приняли на вооружение, в серийное производство она не попала. При отсутствии самолётов необходимой грузоподъемности предполагалось её десантировать планером Ил-32 разработанного ОКБ С.В. Ильюшина. Планер построили в 1949 году (при грузоподъемности до 7 тыс. кг он был способен перебрасывать одну АСУ-76 или пару АСУ-57).

Опытный образец самоходной установки К-73, разработанный ОКБ Кременчугского вагоноремонтного завода № 2, был построен в 1949 году из броневой стали толщиной 4-6 мм. Самоходное орудие массой в 3,4 т было вооружено 57-мм пушкой Ч-51 с высокоэффективным дульным тормозом и эжектором, а также спаренным с ней 7,62-мм пулемётом СГ-43 (пулемёт мог сниматься с машины при необходимости). Боекомплект орудия составлял 30 снарядов (бронебойных, кумулятивных и осколочных) и 400 выстрелов к пулемёту. На САУ установлен двигатель ГАЗ-51 мощностью 70 л.с., машина развивала скорость 54 км/ч и 7-8 км/ч на плаву. На плаву её приводил в движение откидной трехлопастной винт. Машина не принята на вооружение из-за низкой проходимости (клиренс машины 260 мм), она не могла идти по глубокой колее, да и надёжность автомобильных узлов и агрегатов оставляла желать лучшего.

АСУ-57

Авиадесантная самоходная установка «Объект 572″ была разработана КБ завода № 40 в 1948 году. Установка предназначалась для укомплектования частей и подразделений Воздушно-десантных войск. Самоходка прошла полигонные испытания в апреле — июне 1949 года. В 1951 году на Мытищинском заводе началось её серийное производство под обозначением АСУ-57. АСУ-57 относилась к типу полузакрытых установок с передним расположением МТО. Боевое отделение, находившееся в кормовой части корпуса, было совмещено с отделением управления. Броневая защита АСУ-57 — противопульная. Корпус изготовлялся из стальных и алюминиевых броневых листов, соединённых сваркой и клёпкой. Днище корпуса — дюралюминиевый лист, соединенный заклёпками с лобовыми листами и нишами подвески. При необходимости боевое отделение сверху прикрывалось съёмным брезентовым тентом. В МТО поперёк корпуса самоходки расположен карбюраторный 4-цилиндровый двигатель М-20Е (аналогичный устанавливаемому на ГАЗ-69). Двигатель и коробка передач образуют единый блок, опирающийся на четыре эластичные опоры. В боевом отделении размещалась длинноствольная 57-мм пушка Ч-51, созданная в 1948-1950 годах в ОКБ завода № 106. Ствол-моноблок пушки был оснащён двухкамерным дульным тормозом и эжектором, который находился на расстоянии 4 калибров от дульного среза. При ведении огня с закрытых позиций применялась артиллерийская панорама, а при стрельбе прямой наводкой расчёт пользовался оптическим прицелом ОП2-50, шкалы которого ночью и при плохой видимости подсвечивались. В 1955 году было начато производство модернизированного варианта пушки, получившего индекс Ч-51М. Двухкамерный дульный тормоз с эффективностью 68% заменил новый, щелевой; открывание затвора и экстракция гильз производилась в конце наката, а не в конце отката, как у Ч-51. Весь экипаж располагался в боевом отделении: сиденье механика-водителя находилось спереди у правого борта; заряжающий сидел позади механика-водителя; сиденье командира, выполняющего обязанности наводчика и радиста, находилось спереди у левого борта. Ходовая часть самоходки состояла из трёх обрезиненных опорных катков, обрезиненного натяжного колеса, выполняющего роль опорного, двух поддерживающих роликов и звёздочки на каждый борт. Подвеска трубчато-стержневая торсионная с гидравлическими амортизаторами на передних узлах. Гусеничная цепь — металлическая, мелкозвенчатая. До появления подходящих самолётов военно-транспортной авиации транспортировка АСУ-57 могла осуществляться только тяжелыми планерами Як-14 и Ил-32. Машина оснащалась танковым переговорным устройством ТПУ-47 на три абонента, радиостанцией 10-РТ-12 (с 1961 года — соответственно Р-120 и Р-113) и прибором ночного видения. Впервые АСУ-57 была продемонстрирована на военном параде на Красной площади в Москве 1 мая 1957 года.

АСУ-57 на парашютной платформе ПП-127-3500

АСУ-57П

В 1954 году в ОКБ-40 (Мытищинский завод) на базе АСУ-57 была создана плавающая авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-57П «Объект 574″. Силовая передача отличалась наличием коробки отбора мощности с приводом на гребной винт, размещённый в нише днища. Первоначально в качестве водоходного движителя применили опробованный на лёгком танке вариант — два гребных винта с приводом от направляющих колес. Это обещало прекрасную маневренность на плаву, однако гусеницы при этом не отключались, а при выходе на берег, когда двигатель работал на низших передачах, не хватало тяги. Более эффективной оказалась схема, отработанная на довоенном легком танке Т-40, на котором винт с рулём в потоке находились в туннеле. В систему охлаждения был добавлен теплообменник, который при движении на плаву обеспечивал отвод тепла от охлаждающей жидкости в забортную воду, нагнетаемую гребным винтом. Машина получила пушку Ч-51П, которая представляла собой модернизированную пушку Ч-51М и отличалась от последней соединением трубы с более технологично активным дульным тормозом, механизма полуавтоматики. Несмотря на улучшения, АСУ-57П так и не приняли на вооружение. Причин для этого было несколько: во-первых, сильно облегчённая установка была очень слабо защищена; во-вторых, хватало выпускавшихся АСУ-57, а в-третьих, уже начались испытания новой, более мощной системы — СУ-85.

СУ-85 (АСУ-85)

Самоходная артустановка СУ-85 разрабатывалась для замены в войсках устаревших лёгких САУ СУ-76М. Принята на вооружение в 1956 году. Серийно производилась с 1959 по 1966 год на ММЗ. Машина предназначалась для борьбы с танками, всевозможными бронеобъектами и живой силой противника. СУ-85 создавалась не только для армии, но и для ВДВ (АСУ-85). Предполагалось, что такие машины станут сопровождать огнём и гусеницами мотострелковые и танковые подразделения, а также будут обеспечивать противотанковую оборону высадившихся десантников.

Корпус самоходки — короб, сваренный из катанных броневых листов которым приданы рациональные углы наклона. Лобовой лист наклонён на 45° и защищает экипаж от бронебойных снарядов малого и среднего калибра. В лобовом листе слева от продольной оси машины амбразура для орудия Д-70 и спаренного с ним пулемета СГМТ (прикрытого бронемаской), слева — приборы наблюдения механика-водителя Б-1 с ТВН-2. По краям лобового листа — фары со светомаскировочными насадками в ограждении. На маске орудия крепится прожектор ПНВ – Л-2. Крыша боевого отделения сварная, в кормовой части крепится к бортам при помощи клёпки. Впереди справа — люк механика-водителя; перед ним на небольшой башенке фара. Слева от люка вход ФВУ. Сзади на крыше боевого отделения два одинаковых люка четырехугольной формы. На правой скуле боевого отделения — смотровой прибор механика-водителя Б-1, на левой — поручень для посадки. На левом борту (ближе к люку наводчика) расположен смотровой прибор Б-1, а под ним бронезаслонка бойницы, тут-же скобы прикрепления брезента и банника. На правом борту — антенный ввод, скобы крепления бревна. На крыше МТО два гофрированных люка, жалюзи и крышка заправочной горловины топливного бака. На кормовом листе крепятся ящики ЗИП, две дымовые шашки БДШ-5. Днище, гофрированное с люком запасного выхода.

Бронирование:

~ лоб – 45 мм

~ борта – 13 мм

~ корма, крыша, днище –6 мм

Силовая установка — 6-цилиндровый, двухтактный, V-образный, дизельный двигатель ЯАЗ-206В жидкостного охлаждения, установленный поперёк корпуса. Трансмиссия: сцепление — однодисковое. Коробка передач — пятиступенчатая, выполнена в одном блоке с планетарно-фрикционным механизмом поворота, бортовые передачи.

Ходовая часть — шесть ординарных обрезиненных опорных катков, направляющее колесо и заднее (со съемными зубцами и цевочным зацеплением) ведущее колесо на борт. Подвеска индивидуальна, торсионная с гидравлическими амортизаторами телескопического типа в подвесках 1-го и 6-го катков. В каждой гусенице 93 трака с резинометаллическими шарнирами шириной360 мм, шаг трака128 мм.

Функционально корпус разделен на три отсека: носовое — управления, среднее — боевое и кормовое — силовая установка. Причём управление и боевое отделение совмещены и разделены от кормовой части перегородкой.

Вооружение — 85-мм пушка Д-70 (2А15) снабжённая двухкамерным дульным тормозом, эжектором и вертикальным клиновым затвором с полуавтоматикой копирного типа. Гидравлический тормоз отката — веретенного типа, с компенсатором; накатник — пневматический. Подъёмный механизм секторного типа с ручным приводом обеспечивает углы возвышения ствола от –5° до +15°. Горизонтальное наведение — 30°. Прицелы: телескопический шарнирный — ТШК-2-79-11, для стрельбы с закрытых позиций панорамный — С-71-79 и ночной — ТПН-1-79-11.

Скорострельность:

~ наибольшая – 20 выст./мин

~ прицельная – 15 выст./мин

Возимый боекомплект — 45 унитарных выстрелов. Справа от пушки на спаренной с ней установке, прикреплённой к люльке, размещен 7,62-мм пулемет СГМТ с боекомплектом 2000 патронов в 8 магазинах-коробках. Выстрелы размещались в боевом отделении: 14 — в нише у перегородки МТО, 8 — вдоль перегородки, 7 — у левого борта, 5 — в нише левого борта, 6 — в нише правого борта, 5 — впереди наводчика. Также на вооружении экипажа имеется 15 ручных гранат Ф-1, 20 сигнальных патронов к 20-мм сигнальному пистолету СПШ и 300 патронов к АКМС (АКС-47). Боеприпасы унифицированы с таковыми от пушки Д-48.

В возимый боекомплект входили унитарные выстрелы массой по 21,8 кг со снарядами нескольких типов. К ним относились осколочно-фугасные гранаты УО-365К весом 9,54 кг, обладавшие начальной скоростью 909 м/с и предназначавшиеся для уничтожения живой силы и разрушения укреплений противника. При стрельбе по подвижным, бронированным целям, танкам и самоходкам — применялись бронебойно-трассирующие остроголовые снаряды Бр-365К весом 9,2 кг с начальной скоростью 1150 м/с. Этими снарядами можно было вести прицельный огонь на расстоянии до 1200 м. Бронебойно-трассирующие тупоголовые снаряды Бр-365 с баллистическим наконечником могли поражать технику противника на дистанции до 1250 м. Кроме того, для стрельбы по танкам и бронетранспортерам противника с расстояния 1600 -2500 м служили еще и подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды Бр-367П и Бр-367ПК весом по 4,99 кг с начальной скоростью 1150 м/с. Бронебойный снаряд на дистанции 2000 м пробивал броневую плиту толщиной 53 мм, расположенную под углом 60°, а кумулятивный снаряд –150 мм. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляла 13400 м. Помимо них в боекомплекте самоходки имелись дымовые снаряды УД-367 со стальными корпусами. С их помощью ослепляли наблюдательные и командные пункты противника, его батареи, отдельные орудия и огневые точки. Они же применялись для целеуказания своим артиллеристам.

Экипаж состоит из 4 человек: механик водитель — впереди справа, за ним заряжающий и командир, наводчик — слева от пушки.

Средства связи — радиостанция Р-113 и ТПУ Р-120. Самоходка снабжена автоматической системой ПАЗ. Имеется система герметизации обитаемых отделений и ФВУ-200.

Тактико-технические характеристики СУ-85:

Боевая масса – 15,53 т.

Экипаж – 4 чел

Среднее удельное давление на грунт – 0,5 кгс/см²

Габаритные размеры:

~ высота – 1935 мм

~ длина корпуса – 6240 мм

~ длина с пушкой – 8435 мм

~ ширина корпуса – 2970 мм

~ клиренс – 420 мм

Вооружение:

– 85-мм пушка Д-70 (2А15) боекомплект – 45 выстрелов.

–7,62 мм пулемет СГМТ боекомплект – 2000 патронов.

В 70-е годы СУ-85 (АСУ-85) модернизировали: на крыше боевого отделения установили командирскую башенку цилиндрической формы с орудийной панорамой перископическим прибором наблюдения ТНПК-240А. Сверху на башенке находился люк, перед которым на турели установлен зенитный пулемёт ДШКМ. Позади командирской башенки в вертикальном кормовом листе прорезана щель и установлен смотровой прибор.

Самоходка создавалась для сухопутных войск и Воздушно-десантных войск, но подавляющее большинство поступило в ВДВ. По штату в каждом артиллерийском полку Воздушно-десантной дивизии имелся отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (ОСАДн) из 30 АСУ-85 (с 1962 до 1983 года было 3 батареи АСУ-85 по 10 машин в каждой). По штату на период с 1983 по 1986: 1 батарея — (АСУ-85 — 10 шт.), 2 батареи — (БТР-РД — 10 шт.), взвод управления (ВУ) — («Сорока» на базе БТР-Д — 1 шт.; «Реостат» — 1 шт.), взвод десантного обеспечения, взвод материального обеспечения, ремвзвод. Десантировались машины военно-транспортной авиацией парашютным (на платформах П-16 с Ан-12, Ан-22, Ил-76) и посадочным способом. Перевод самоходки из походного в боевое положение занимал 1,5-2 минуты.

В период своего расцвета советские Воздушно-десантные войска (последние два десятилетия существования СССР) представляли внушительную силу. Принятая тогда военная доктрина предусматривала использование ВДВ как средство упреждения действий противника в ходе стратегических наступательных операций. Примером тому могут служить молниеносный захват Праги в1968 годусилами 7-й и 98-й гвардейских дивизий ВДВ и ещё более быстрое овладение Кабулом 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизией в1979 году. Широкомасштабные боевые действия «крылатой пехоты» на территории противника — а именно так планировалось использовать ВДВ — требовали значительной огневой мощи. Обеспечить ее могла только артиллерия, действовавшая вместе с десантниками. Авиадесантные самоходные артиллерийские установки АСУ-57 и АСУ-85, находившиеся на вооружении десанта в 60-х годов, имели главной задачей борьбу с танками. Но десантирование относительно тяжелой АСУ-85 производилось только путём посадки транспортного самолета на взлетно-посадочную полосу, что ограничивало главное тактическое преимущество десанта — внезапность.

Поэтому в середине 60-х гг. в СССР началось проектирование принципиально новой боевой машины десантных войск БМД-1. На её основе решили разработать и самоходку, получившую название 2С2 «Фиалка».

Но использование довольно мощного 122-мм артиллерийского орудия, заимствованного от САУ «Гвоздика», привело к тому, что шасси БМД-1 не выдерживало перегрузок при стрельбе. Кроме «Фиалки», также на базе БМД-1, для ВДВ был разработан и самоходный 120-мм казнозарядный миномет 2С8 «Ландыш». Но и он не был принят на вооружение. К середине 70-х на волгоградском тракторном и курганском машиностроительных заводах, также для ВДВ, на конкурсной основе были созданы два лёгких танка («объект 934» и «объект 685»), основным оружием которых была длинноствольная 100-мм пушка. Однако по ряду причин они тоже не были приняты на вооружение. Задача создания мощного самоходного огневого средства для поддержки действий десантников продолжала оставаться весьма острой. Примерно в то же время на вооружение ВДВ был принят и гусеничный десантный бронетранспортер БТР-Д. Его главным отличием от БМД-1, на основе которой он создавался, было отсутствие поворотной башни и удлиненное на один каток шасси, что позволило повысить грузоподъемность. В это же время под руководством доктора технических наук Авенира Новожилова конструкторами из ЦНИИ Точного машиностроения, что в подмосковном Климовске, совместно со специалистами знаменитой «Мотовилихи» в Перми, было создано принципиально новое 120-мм нарезное орудие 2А51 для непосредственной поддержки сухопутных войск. Это позволило разработать и в 1981 г. принять на вооружение ВДВ универсальную артиллерийскую систему, совмещающую в себе функции пушки, гаубицы и миномета.

2С9 «НОНА-С»

Самоходное артиллерийское орудие (САО) получило название 2С9 «НОНА-С». По одной из легенд, всегда возникающих при создании нового оружия, «НОНА» — не имя женщины, а аббревиатурное сокращение названия — «Новое Орудие Наземной Артиллерии». Даже для сегодняшнего времени «НОНА-С» — уникальная артиллерийская система, сочетающая в себе свойства орудий различных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя. Возможности САО позволяют применять его не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в состав боекомплекта входят различные боеприпасы. В первую очередь, это специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовыми нарезами на ведущем пояске; такими снарядами можно стрелять на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории. Эффективность осколочного действия таких снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов отечественных и зарубежных гаубиц. Важной характеристикой орудия непосредственной поддержки войск на поле боя является его наименьшая дальность стрельбы: для снаряда она составляет 1,7 км, а для мины — 400 м. Поэтому в боекомплект самоходки могут входить обыкновенные 120-мм минометные мины — осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные. Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной — 7,1 км. Пушка 2С9 «Нона-С» отлично подходит для непосредственной поддержки войск на поле боя. Как правило, стрельба под углом подъема ствола от -4 до +35 ведётся снарядами, а при угле подъема до +80 - минами.

Самоходное артиллерийское орудие (САО) получило название 2С9 «НОНА-С». По одной из легенд, всегда возникающих при создании нового оружия, «НОНА» — не имя женщины, а аббревиатурное сокращение названия — «Новое Орудие Наземной Артиллерии». Даже для сегодняшнего времени «НОНА-С» — уникальная артиллерийская система, сочетающая в себе свойства орудий различных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя. Возможности САО позволяют применять его не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в состав боекомплекта входят различные боеприпасы. В первую очередь, это специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовыми нарезами на ведущем пояске; такими снарядами можно стрелять на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории. Эффективность осколочного действия таких снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов отечественных и зарубежных гаубиц. Важной характеристикой орудия непосредственной поддержки войск на поле боя является его наименьшая дальность стрельбы: для снаряда она составляет 1,7 км, а для мины — 400 м. Поэтому в боекомплект самоходки могут входить обыкновенные 120-мм минометные мины — осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные. Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной — 7,1 км. Пушка 2С9 «Нона-С» отлично подходит для непосредственной поддержки войск на поле боя. Как правило, стрельба под углом подъема ствола от -4 до +35 ведётся снарядами, а при угле подъема до +80 - минами.

Основной боеприпас для 2С9 «Нона-С» является сверхмощный осколочно-фугасный снаряд 30Ф49. При его взрыве образуется свыше 3500 осколков массой 0,5-15 г, разлетающихся со скоростью 1800 м / с. Если детонатор установлен на фугасное действие, то в почве образуется воронка глубиной 2 м и диаметром 5 м. Снаряды 30Ф49 позволяют «доставать» цели на дальности до 8,7 км. Для борьбы с бронетехникой используются кумулятивные снаряды. Начальная скорость такого снаряда, равна 560 м/с, обеспечивает высокую точность стрельбы на дальность до 1 километра. При этом снаряд способен пробить более 600 мм стальной брони и позволяет эффективно бороться с бронетехникой противника.

Эффективность осколочного действия таких 120-мм снарядов приближается к эффективности обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов отечественных и зарубежных гаубиц.

Боекомплект, что возится, состоит из 40 осколочно-фугасных, кумулятивных, зажигательных, дымовых и осветительных выстрелов.

Боеприпасы, используемые артсистемой 2с9.

Так как при действиях в тылу противника не всегда можно рассчитывать на своевременный подвоз боеприпасов, то в самоходном орудии предусмотрена возможность использования 120-мм осколочно-фугасных мин от минометов армий других стран. В настоящее время на «Ноне» испытаны боеприпасы Германии, Франции, Израиля, Испании, Китая. Это позволяет оказать поддержку своих войск с огневых позиций, находящихся в боевых порядках пехоты. Кроме снарядов и мин, в боекомплект САО входят активно-реактивные снаряды. Они имеют специальный реактивный двигатель, который позволяет повысить дальность стрельбы до 13 км. Последние разработки отечественных конструкторов позволили создать управляемые (самонаводящиеся и корректируемые на траектории) снаряды для артиллерии, которые наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя, атакуют её в самое незащищенное место, сверху, и поражают танк с вероятностью 0,8-0,9. Такие снаряды под названием «Китолов-2» могут использоваться и в САО «НОНА».

Дальность стрельбы «Китолова» — до 9 км. Для борьбы с бронетехникой могут использоваться не только высокоточные боеприпасы, но и обычные кумулятивные снаряды. Относительно большая начальная скорость такого снаряда (560 м/с) обеспечивает ему высокую точность стрельбы по бронированным целям на дальности до 1000 м, а способность пробить более 600 мм стальной брони позволяет, при необходимости, бороться и с основными танками противника. Поскольку заряжание такого оружия при больших углах возвышения, особенно характерных для стрельбы «по-миномётному», довольно трудоёмкое занятие, то его снабдили специальным пневматическим механизмом досылания. Сжатый воздух используется также и для продувки канала ствола после каждого выстрела, что значительно снижает загазованность боевого отделения.

Экипаж машины 2С9 «НОНА-С» состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.

Необходимость десантирования САО парашютным способом потребовала сделать самоходку легкой. Поэтому бронекорпус САО выполнен из алюминиевых сплавов, но тем не менее он защищает экипаж и оборудование от ружейно-пулемётного огня. Мощный двигатель: 6-цилиндровый V-образный дизель жидкостного охлаждения 5Д20 мощностью в 240 л. с. и гидропневматическая подвеска обеспечивают самоходному орудию большую подвижность — максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч, а на плаву до 9 км/ч. Управляемая подвеска обеспечивает не только плавность хода, но и даёт возможность изменять величину дорожного просвета: при необходимости высоту самоходки можно уменьшить на 35 см. Опыт боевого применения этой установки, в том числе и в Афганистане, показал её высокую надежность: «НОНА-С» своим огнём не раз выручала наших десантников. Поднятый почти в зенит ствол позволял решать в горах такие задачи, с которыми не могли справиться гаубицы и пушки.

Модификации

2С9-1 «Свиристелка»: В 1985 г. по результатам боевого применения в Афганистане была проведена модернизация САО с целью увеличения боезапаса, что возился, до 40 выстрелов.

2Б16 «НОНА-К»: Высокая эффективность боевого применения нового орудия доказала необходимость иметь его не только в Воздушно-десантных, но и в сухопутных войсках и морской пехоте. Поэтому специально для оснащения мотострелковых батальонов сухопутных войск была разработана и в 1986 г. принята на вооружение пушка, буксируемого 2Б16 «НОНА-К».

Дальнейшим развитием 2С9 «Нона-С» стала самоходная артиллерийская пушка САГ 2С23 «Нона-СВК», принятая на вооружение в 1990 г. Базой для неё послужил колёсный бронетранспортёр БТР-80. Новая казнозарядная нарезная полуавтоматическая артиллерийская пушка 2А60 находится в сварной башне из стальных броневых листов, в целом аналогичной башне 2С9 «Нона-С».

2С9 может транспортироваться по воздуху в грузовых кабинах военно-транспортных самолётов и вертолётов. Для десантирования 2С9 парашютным способом применяются парашютные платформы П-7 и П-16 с многокупольными парашютными системами. Могут использоваться также разработанные в последнее время парашютно-реактивные системы типа ПРСМ-925(916) «Реактавр» , которые позволяют десантировать 2С9 с самолета Ил-76 с высоты 500 -1500 м.

2С9 поступали на вооружение советских ВДВ для замены устаревших САО АСУ-85 . По штату в каждом артиллерийском полку воздушно-десантной дивизии имелся отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (САДН) – три батареи по 6 машин в каждой (всего 18 машин плюс 2 машины 1В119 ). Хорошие мореходные качества самоходки, возможность высаживаться с десантных кораблей, позволили принять «Нона-С» на вооружении Морской пехоты ВМФ СССР.

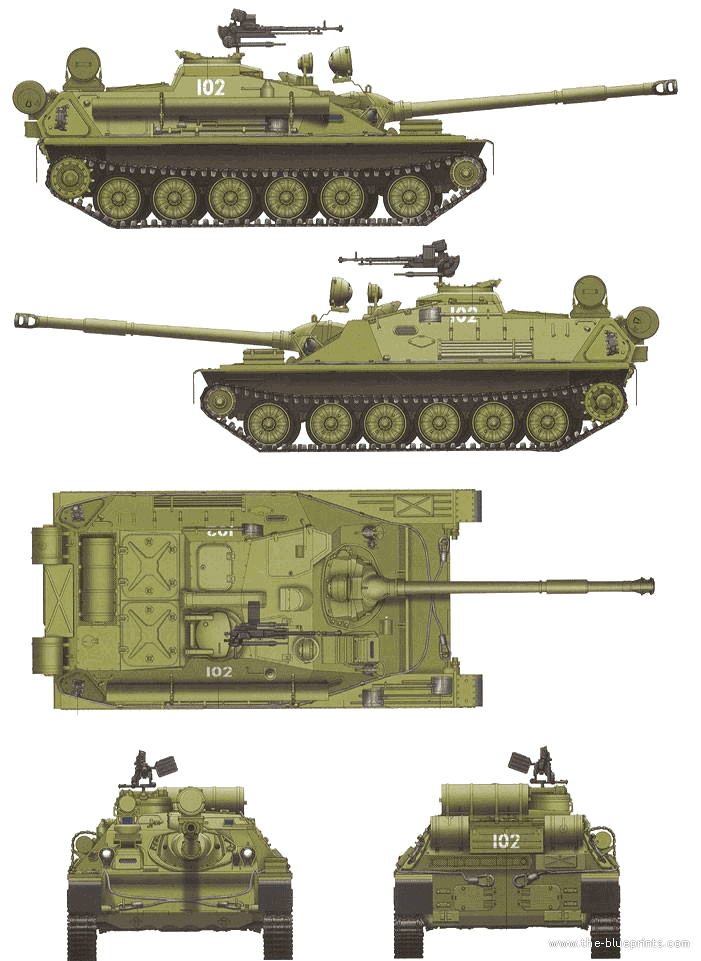

САО 2С25 “Спрут-СД”

В 1990-х годах акционерным обществом «Волгоградский тракторный завод» на удлинённой базе боевой машины десанта БМД-3 была создана новая противотанковая самоходная пушка 2С25. Артиллерийскую часть для этой машины разработали в Екатеринбурге специалисты артиллерийского завода № 9, производящего как танковые пушки, так и артиллерийские системы калибра до152 мм. Хотя первоначально самоходка предназначалась для российских Воздушно-десантных войск — она рассчитана на парашютное десантирование с экипажем на борту из военно-транспортного самолета Ил-76, — в настоящее время её предлагают также морской пехоте с целью оказания противотанковой и огневой поддержки во время проведения десантных операций.

Одно из первых её представлений состоялось 8 мая 2001 г. на танковом полигоне «Прудбой» Северо-Кавказского военного округа для представителей силовых министерств России и зарубежного военно-дипломатического корпуса из 14 иностранных государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. После её демонстрации на полигоне многие военные атташе признали, что по боевым и эксплуатационным возможностям она превосходит все существующие зарубежные аналоги. Так, ни одна машина в мире не может использоваться в горах на высоте до 4000 метров, изменять клиренс на 400 мм, плавать при волнении моря до 3 баллов, сходить и заходить из воды на десантный корабль и десантироваться вместе с экипажем.

К самоходной артиллерийской установке 2С25 «Спрут-СД» большой интерес проявили представители вооруженных сил Республики Корея, Индии и других стран.

В передней части корпуса самоходки расположено отделение управления, боевое отделение с башней занимает среднюю часть машины, в её корме находится моторно-трансмиссионное отделение. В походном положении командир машины сидит справа от механика-водителя, а наводчик — слева. Каждый член экипажа располагает встроенными в крышу наблюдательными приборами с дневным и ночным каналами. Комбинированный прицел командира стабилизирован в двух плоскостях и совмещён с лазерным прицелом для наведения 125-мм снарядов по лазерному лучу.

125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» предназначена для поражения техники, в том числе бронированной, и живой силы противника при действии в составе подразделений сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты.

Внешне она похожа на обычный танк и объединяет в себе возможности десантируемой плавающей боевой машины десанта с основным боевым танком. Внешне «Спрут-СД» ничем не отличается от обычного танка и не имеет аналогов за рубежом.

Тактико-технические характеристики:

расчёт (экипаж), человек — 3

боевая масса, т 18,0

тип движителя гусеничный

длина полная, м 7,07 (с пушкой — 9,771)

ширина полная, м 3,152

высота, м 2,72 (с датчиком ветра — 2,98)

тип двигателя многотопливный дизель 2В-06-2

мощность двигателя, л.с. 510

максимальная скорость, км/ч 71 (по грунту — 49, на плаву — 10)

запас хода, км 500 (по грунту — 250, на плаву — до 100)

бронирование противопульное (гомогенная бронесталь)

вооружение 125-мм гладкоствольная танковая пушка 2А75, 7,62-мм пулемет ПКТ

боекомплект 22 выстрела, 2000 патронов

калибр, мм 125

дальность стрельбы максимальная, м свыше 4000

скорострельность, выстрелов в минуту 7

начальная скорость снаряда, м/с нет данных

углы возвышения/склонения, градусов –5…+15

углы горизонтального наведения, градусов 360

Компоновочная схема 2С25 «Спрут-СД»: 1 — пушка; 2 — башня; 3 — прицел наводчика; 4 — погонное устройство; 5 — фильтро-нагнетательное устройство; 6 — двигатель; 8 — водомётные движители; 9 — пневморессора подвески; 10 — опорный каток; 11 — вращающееся электрическое контактное устройство; 12 — автомат заряжания; 13 — гусеница; 14 — кресло механика-водителя; 15 — герметичный корпус; 16 — смотровые приборы; 17 — волноотражательный щит; 48 – прицелы.

По мнению специалистов, новая САУ, по внешнему виду и огневой мощи сравнима с танком, характеризуется маневренными возможностями десантируемой БМД-3 и не имеет аналогов за рубежом. Кроме того, «Спрут-СД» оснащена уникальным гидропневматическим шасси, позволяющим боевой машине плавно и быстро передвигаться в условиях бездорожья со скоростью до 70 км в час, что существенно улучшает условия ведения огня в движении.

Кроме того, «Спрут-СД» способна преодолевать водные преграды со скоростью на плаву до 10 км в час. Это подтвердили испытания в Северном море, когда при шторме до 3 баллов БМ уверенно вела огонь по назначенным целям. Машина может десантироваться с грузовых кораблей на водную поверхность и самостоятельно возвращается на судно. Отмеченные и другие качества в совокупности с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать «Спрут-СД» в качестве легкого плавающего танка.

В изложенной статье охвачено только одно из направлений артиллерии ВДВ. В последующем будут выкладываться и другие материалы.

Янв 27 2016

11

Главная интрига с САО 2С36 «Зауралец-Д» - самоходным артиллерийским орудием ВДВ - его шасси. Вариантов два: первый - боевой модуль, который может базироваться на новом базовом шасси, унифицированном с БМД-4М (на его базе также создан БТРД «Ракушка»), второй - на шасси колесного бронеавтомобиля ВПК-39373 «Волк-3».

Окончательный вариант не озвучивается, в разработке находятся оба. И, что не исключено, и колесное, и гусеничное орудие поступит на вооружение ВДВ.

По мнению военных экспертов, артиллерия ВДВ всегда была не самым сильным звеном в огневой поддержке десантников. Проблему решали за счет приданных подразделений, на вооружении которых находились достаточно мощные артиллерийские системы, как, например, самоходные установки «Гвоздика» (122-мм) и «Акация» (152-мм).

Существенный их минус - невозможность десантирования. С начала 1980-х годов собственная артиллерия ВДВ была представлена большей частью 120-мм самоходными установками 2С9 «Нона-С», которые и сегодня составляют основную огневую мощь ВДВ. Но десантникам явно не хватало «орудия главного калибра» при высадке в отрыве от основных сил.

Идея более мощной самоходной артиллерийской установки в составе ВДВ возникла еще в 2012 году, и соответствующие разработки начались в ЦНИИточмаш. Уникальность новой артсистемы была в ее универсальности: САО может применяться как миномет, гаубица и пушка. И, как любая техника ВДВ, она способна десантироваться на парашютных системах ПРС (парашютная реактивная система) и МКС (многокупольная система). Для Воздушно-десантных войск сразу стали разрабатывать две модификации «Зауральца», калибра 120 и 152-мм. Последний калибр отличается повышенной дальностью стрельбы и мощностью боеприпасов.

Традиционно считается, что основное оружие десантников - нож, автомат, рукопашный бой. Но выполняемые задачи ВДВ требуют и серьезного огневого сопровождения. В том числе и артиллерии. И чем серьезнее калибр, тем успешнее решаются поставленные задачи. До недавнего времени он ограничивался 120-122-мм, чуть позднее появилось 125-мм самоходное орудие «Спрут». Но необходимость более мощного орудия незримо висела в воздухе. И здесь новый вариант САО «Зауралец-Д» позволяет решить две задачи. В 120-мм варианте - заменить уже устаревшую «Нону-С», а с калибром в 152-мм - вывести десантную артиллерию на совершенно новый уровень.

С пушкой проблем не возникло. Модернизированная «Нона», способная стрелять и как миномет, и как гаубица, и как пушка для стрельбы прямой наводкой, вполне подходит под требования заказчика. А вот с шасси пришлось подумать над возможностью применения. Вариантов было два - колеса и гусеницы. У каждого свои плюсы и минусы. При десантировании предпочтительнее база БМД-4М, когда даже на заболоченной местности самоходка легко выйдет на заданные позиции. А вот при решении задач оперативной передислокации на значительные расстояния по шоссейным дорогам больше подходит колесная база.

Поэтому и было высказано пожелание о создании двух вариантов самоходного орудия. Но обязательным условием остается возможность десантирования этой техники. Оба варианта соответствуют эти требованиям - гусеничная база БМД-4М, дополненная еще одним катком, уже опробована для десантирования. Колесный бронеавтомобиль «Волк-3» также приспособлен и для транспортировки самолетами ВТА, и для доставки на землю парашютным способом.

Бронеавтомобиль «Волк-3»

Известно, что в 2016 году на вооружение ВДВ поступит лишь несколько новых артиллерийских орудий «Зауралец-Д». После их апробирования начнутся массовые поставки в 2019 году. А полное переоснащение ВДВ новыми САО планируется завершить до 2020 года.

«Мощная артиллерийская система - всегда была жизненной необходимостью для ведения боевых действий, - говорит бывший командир 31-й десантной штурмовой бригады (Ульяновск) полковник Николай Никульников. - Это подтвердил опыт войны в Афганистане и в Чечне, да и во время миротворческих операций наличие артиллерии тоже было мощным сдерживающим фактором. В нынешних условиях, когда десантные войска выполняют разносторонние задачи, без огневой поддержки не обойтись. И здесь главные требования к артиллерии - маневренность и эффективность. Судя по характеристикам, самоходное орудие "Зауралец" как раз соответствует этим требованиям».

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201601250822-pekm.htm

- Гороскоп здоровья — Близнецы

- Безе: состав, калорийность, пищевая ценность, полезные свойства, вред

- Сонник: к чему снится Операция

- Салат из свежей капусты и огурца

- К чему снится голубка. Большой онлайн сонник. Сонник Мартына Задеки

- К чему снится когда за тобой гонятся

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter