Парашютно десантные войска. Воздушно-десантные войска российской федерации. -й учебный центр Воздушно-десантных войск

Воздушно-десантные войска. История российского десанта Алехин Роман Викторович

СОВЕТСКИЕ ВДВ В 1961–1991 ГОДАХ

К 27 апреля 1962 года на основании директивы Главного штаба сухопутных войск от 22 марта 1962 года артиллерийские дивизионы воздушно-десантных дивизий были развернуты в артиллерийские полки:

816-й гв оадн 7-й гв вдд - в 1141-й гвардейский артиллерийский полк;

819-й гв оадн 76-й гв вдд - в 1140-й гвардейский артиллерийский полк;

Операция была успешной, заняв части и фотографируя остальное. Палка приземлилась на 2 км от цели, что показало необходимость точной навигации. Два планера больше всего пострадали и не увенчались успехом. В этой миссии они использовали наземный маяк, впервые установленный местными сотрудниками.

В операции «Хаски» на Сицилии четыре единицы использовались при ночной посадке с британскими и американскими войсками. Ветер отвлекал самолет от маршрута, и многие войска были отражены. Половина войск не доходила до места рандеву. Британские планеры были более успешными. Затем были начаты еще 5000 военнослужащих, чтобы укрепить голову на пляже после немецкой контратаки.

812-й гв оадн 98-й гв вдд - в 1065-й гвардейский артиллерийский полк;

844-й гв оадн 103-й гв вдд - в 1179-й гвардейский артиллерийский полк;

846-й гв оадн 104-й гв вдд - в 1180-й гвардейский артиллерийский полк;

847-й гв оадн 105-й гв вдд - в 1181-й гвардейский артиллерийский полк;

845-й гв оадн 106-й гв вдд - в 1182-й гвардейский артиллерийский полк.

Это повлекло изменение структуры артиллерийских подразделений воздушно-десантной дивизии - в сторону увеличения числа боевых батарей. Перед артиллерией ставились прежние задачи: огневое поражение противника при артиллерийской подготовке и контрподготовке атаки, артиллерийское сопровождение наступления войск, воспрещение выдвижения и развертывания войск противника, отражение атаки противника, поддержка обороняющихся войск. Имеющиеся на вооружении советских ВДВ полевые орудия вполне могли справиться с возложенными на них задачами, однако, как мне кажется, 85-мм орудия не могли обеспечить гарантированное поражение основных танков вероятного противника, так как не могли пробить их лобовую броню.

Они хотели, чтобы все дивизии были парашютистами, но это было непрактично. Позднее он был усилен 16 тысячами военнослужащих, которые поддерживались бы воздухом с подкреплением, поставками и приблизительной авиационной поддержкой. Хо Ши Мин вошел в игру, отправив 50 000 солдат, чтобы окружить это место. Это то, что французы хотели сосредоточить вражеские силы в великой битве. Проблема в том, что вьетнамцам удалось перевозить артиллерию в джунглях и положить ее туда. Они уничтожили ключи и плохо подготовили французские позиции к этой угрозе.

Французы потерпели поражение. Остальная бригада прибыла на суше. Цель состояла в том, чтобы отрезать один из передовых пунктов египетских войск и предотвратить захват вражеских коммандос. Вьетнамская война варьировалась от партизанской войны до обычных боевых действий высокой интенсивности, городских боев и многораздельных боевых действий. 82-я воздушно-десантная дивизия была развернута в стране, действующей большую часть времени, поскольку обычные войска, действующие в качестве быстрого реагирования, после контакта других войск с противником и засады с боевыми группами и взводом.

В это время начинается поступление на вооружение ВДВ принципиально нового вида оружия - противотанковых управляемых реактивных снарядов. Это высокоточное оружие позволяло с большой долей уверенности поражать бронеобъекты противника, в том числе и в движении. Боевая часть реактивных снарядов «Фаланга» и «Малютка» позволяла пробить лобовую броню германских танков «Леопард», британских «Чифтен» и американских М-48.

Другие подразделения получили признание и прямое действие. Парашютисты оказались агрессивными и по характеру операций с большими потерями для этого. Они сделали оперативный скачок, но некоторые источники отмечают, что они даже говорили, что они это сделали, потому что они могли ездить на вертолетах, хотя мало доступных. Отдел отвечает, что вертолеты помогали другому батальону, и скорость была необходима, чтобы окружить противника. Еще один оперативный скачок состоял из более чем восьми батальонов.

Парашют является основным методом вставки Рейнджера. Его члены должны прыгать не реже одного раза в три месяца. Единицы разбросаны по нескольким самолетам. Затем они перегруппируются в определенном месте. Если самолет сброшен, миссия не будет скомпрометирована. По достижении земли потребуется около 30 минут, чтобы войска перегруппировались и начали движение к цели. Если вы приземляетесь на дерево, у Рейнджера есть только гранаты, чтобы защитить себя, поскольку оружие находится в отдельных контейнерах.

В бригадах специального назначения противотанковые управляемые ракеты планировали использовать для поражения ракетных комплексов противника, радиолокационных станций и узлов связи. Дальность полета такой ракеты позволяла спецназовцам не входить в ближнюю зону обороны спецобъектов противника. Одна из типовых задач спецназа ГРУ заключалась в уничтожении с помощью противотанковых ракет автомобильного кортежа руководителя той страны, которая посмеет стать врагом Советского Союза.

Мастер прыжков несет ответственность за брифаров над зоной посадки, ветром и т.д. Печати не смогли развеять взлетно-посадочную полосу и оборону, чтобы выяснить, возможна ли атака. Только одна компания спрыгнула с парашюта, но в итоге все прыгнули. Зенитные орудия на месте происшествия находились в вертикальном положении, и, поскольку они не могли сбивать, или на расстоянии 200 метров, запуск был бы 150 метров в высоту. В старте на очень низкой высоте не стоит брать запасной парашют. При подготовке миссии ожидалась хорошая погода и небольшая оппозиция.

Приказом министра обороны СССР от 7 марта 1964 года Главкомат сухопутных войск был расформирован. Функции Главного штаба сухопутных войск вновь были переданы Генеральному штабу ВС СССР. Воздушно-десантные войска вновь были подчинены непосредственно министру обороны СССР.

Директивой Генерального штаба от 24 декабря 1965 года 337-му гвардейскому парашютно-десантному полку 104-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова дивизии был передан по преемственности орден Александра Невского, ранее принадлежащий расформированному 346-му гвардейскому посадочному парашютно-десантному полку.

Им пришлось взять парашют, а затем отложить то, что задержало прыжок, который должен быть ночью, но закончился днем. Зона прыжка была плохая, потому что она была узкой и с водой с обеих сторон, кроме сильного ветра. Тем не менее, только один Рейнджер сломал ему ногу, а другой упал в воду и спас оборудование. После прыжка они использовали бульдозеры для очистки полосы.

У рейнджеров было больше возможностей совершать боевые скачки во время вторжения в Панаму в двух батальонах, выпущенных вблизи базы Панаманиан реки Рато. Четыре джипа и четыре велосипеда были привезены. Только два самолета не пострадали от легкого зенитного огня. Рейнджер затащил грузовик, который убежал и схватил его парашют. Командир полка отвечал за отсечение базовой энергии, упав на вершину линий электропередач, не повредив себя, а в середине базы противника. Еще один батальон Рейнджера во время вторжения в Панаму занял авиационную базу Токумена для последующей посадки 82-й дивизии.

К 1 декабря 1968 года 337-й гвардейский парашютно-десантный ордена Александра Невского полк 104-й гв вдд был передислоцирован из города Кутаиси Грузинской ССР в Кировабад Азербайджанской ССР.

22 июня 1968 года в ВДВ произошла одна из самых крупных авиационных катастроф, повлекшая большое количество человеческих жертв: с аэродрома города Каунаса поднялись три самолета Ан-12, на борту которых находилась новая тогда техника - БМД-1 и подготовленные экипажи из состава 108-го гв пдп 7-й гв вдд. Им предстояло перелететь в Рязань, где командование ВДВ предполагало показать новые боевые машины в действии министру обороны. Но в районе Калуги третий самолет столкнулся в воздухе с гражданским пассажирским самолетом Ил-14 и с высоты 4000 метров рухнул вниз. В результате трагедии погибли пять членов экипажа, 91 десантник и четырехлетний сын одного из офицеров, которого отец решил отвезти к родственникам в Рязань. Через год на месте падения был воздвигнут памятник, деньги на который собирали во всех частях ВДВ.

Скачок 700 рейнджеров был менее 200 метров с 19 травмированными для достижения тяжелой трассы. Вместе были запущены 12 джипов и 12 велосипедов. Батальон обычно имеет 2-3 раненых ночью с полным снаряжением во время тренировки. Самые последние воздушные операции осуществлялись в Афганистане и Ираке. Скачок был сделан из-за отсутствия баз, которые Турция отвергла.

В Бразильской армии есть парашютная пехотная бригада, называемая «бригадой», состоящей из трех батальонов парашютной пехоты, эскадрильи парашютной конницы, парашютно-артиллерийской группы, двух инжиниринговых компаний и логистический батальон. Войска - все добровольцы, 10% проходят через первоначальный отбор.

В 1968 году в форму одежды военнослужащих ВДВ был введен малиновый берет, но просуществовал он меньше года, после чего был заменен на берет голубого цвета. Красный околыш на берете символизировал принадлежность к гвардии.

В 1968 году советские военные парашютисты выполнили ряд выдающихся прыжков. Так, 1 марта 1968 года был проведен грандиозный эксперимент по низковысотному десантированию группы парашютистов в количестве 50 человек с высоты 100 метров из самолетов Ан-2. Всего на выполнение этого прыжка ушло 23 секунды. Десантирование людей проводилось на парашютах Д-1-8 без применения запасных парашютов. 27 июля 1968 года в составе группы парашютистов, десантировавшихся на Памир в честь 50-летия ВЛКСМ, были и воины 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии рядовые Асаенок, Зизюлин и Кульпинов. Они проявили высокие мастерство и мужество, за что были занесены в Книгу славных дел Закавказского военного округа.

Его миссия состоит в том, чтобы найти, распознать и отметить зону запуска, а затем помочь организации наземных войск после прыжка. Они также несут ответственность за эксплуатацию посадочной зоны и зоны посадки вертолетов; навигационная помощь; запускать, выгружать и реорганизовывать войска и материалы; проводить патрулирование после завоевания воздушного плацдарма; метеорологическая съемка; и усовершенствованный диспетчер воздушного движения. Войска парашютной бригады готовятся к прыжку. Группа парашютистов, которую нужно запустить, называется «палкой», а войска для движения воздуха называются «мелом».

Директивой Генерального штаба ВС СССР от 14 июля 1969 года в связи с обострением обстановки на Ближневосточном направлении 98-я гв вдд была передислоцирована из города Белогорск Амурской области в город Болград Одесской области (217-й и 299-й гв пдп), поселок Веселый Кут (1065-й гв ап), а 300-й гв пдп - в город Кишинев Молдавской ССР. Части дивизии разместились на фондах военных городков 48-й мотострелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии имени М. И. Калинина, которая еще в 1968 году ушла в Чехословакию. Уже в июне 1971 года 98-я гв вдд участвовала в учениях «Юг» и десантировалась в один из районов Крыма.

В то время как операции на парашютах называются воздушно-десантными операциями, операции с войсками, перевозимыми вертолетами и самолетами, называются аэромобильными операциями или воздушным нападением. Аэромобильные операции используют бортовой фланг, чтобы вставлять войска на поле битвы по воздуху, чтобы в течение короткого периода времени могли переносить войска на большие расстояния. Они могут удерживать ключевые моменты, чтобы обычные силы действовали как средство. Они также могут пресекать районы и осуществлять дальние вторжения.

В августе 1972 года на базе 691-го отдельного батальона связи ВДВ (Боровуха-1) и центра подвижных средств связи 879-го узла связи ВДВ в поселке Медвежьи Озера Щелковского района Московской области был сформирован 196-й отдельный полк связи ВДВ. 20 декабря 1972 года после убытия 691-го обс в поселке Боровуха-1 был сформирован 8-й отдельный танко-ремонтный батальон ВДВ.

Обычно они запускаются с передовых баз с коридором, который необходимо дезинфицировать. Воздушные силы используются больше для наступательных операций, чтобы удивлять и шокировать, а не защищать. Воздушное нападение позволяет зоне нападения быть весьма разнообразным, позволяя штурмовым войскам использовать пробелы в обороне, атаковать фланги и тыл противника. Подобно парашютистам, воздушно-десантные войска заставляют противника разгонять свои войска, чтобы охватить весь Театр операций, чтобы не удивляться.

Во время Второй мировой войны многие пилотажные нападения проводились с помощью планеров, которые имели преимущество, позволяя войскам начать вооруженные и групповые боевые действия и без необходимости искать контейнеры для оружия или их подразделения. Планеры были выбраны для атаки на форт Эбен-Эммаэль для возможности посадки в 40-метровом круге. Планеры высадились по периметру Форте с указанными защитниками. Только 61 человек смог избить 650 военнослужащих в одном из лучших охраняемых мест того времени.

С 1969 года на вооружение ВДВ стала поступать боевая машина десанта, ставшая буквально революционной, - БМД-1. Машина десантировалась парашютным способом, что позволило придать десанту свою броню в любом месте, где только мог быть выброшен десант. Машина имела герметичный алюминиевый пуленепробиваемый корпус, фильтровентиляционную установку, 240-сильный двигатель и комплекс вооружения, который соответствовал тому, что получили пехотинцы на своей машине БМП-1. В состав вооружения боевой машины десанта вошло 73-мм орудие «Гром», которое стреляло выстрелами, аналогичными тем, что применялись на станковом противотанковом гранатомете СПГ-9, и могло создать серьезную угрозу средним танкам противника на средних дистанциях боя. Также на машине был установлен противотанковый ракетный комплекс 9м14 «Малютка», с помощью которого экипажи БМД-1 могли уверенно бороться с тяжелой техникой противника, с дальних дистанций поражать наиболее важные цели: ракетные установки, радиолокационные станции, узлы связи и пункты управления. Кроме того, машина имела спаренный с орудием 7,62-мм пулемет ПКТ. Еще для двух пулеметов в носовой части корпуса машины имелись специальные лючки, через которые десант мог вести огонь из пулеметов ПК или РПК. Выход десанта из машины осуществлялся через верхний кормовой люк, а также верхние носовые люки. Всего машина могла вместить 7 человек. Коэффициент тяговооруженности машины (соотношение мощности двигателя к массе) составлял около 33, что давало десантникам транспортное средство, способное преодолевать крутые подъемы, сложно-пересеченную местность и разные другие препятствия. Этому способствовал высокий дорожный просвет - 450 мм, который мог снижаться до 100 мм (при десантировании машины парашютным способом или при необходимости «залечь» в засаде), а также возможность плавать со скоростью 10 км/ч. На суше БМД-1 могла развить скорость до 65 км/ч. Запас хода составлял 300 км (вполне должно было хватить для выполнения основной и второстепенной задачи в тылу противника).

Сегодня все это преимущество для вертолетов. Преимущество в том, что они были обнаружены только при посадке. Их можно было запустить ночью или против солнца. Штурмовая посадка с помощью планера использовалась до тех пор, пока. Немецкое нападение на мост Роттердама во Второй мировой войне было совершено с помощью десантной посадки 12 гидросамолетов, поскольку это не позволяло десантников спускаться на место. Посадку на реке позже укрепили парашютисты. В настоящее время не так много вариантов для амфибийных самолетов для такого рода нападений.

Для этой (и ряда других) машины была отработана система десантирования «Кентавр», которая позволяла десантировать часть экипажа внутри боевых машин. Для этого внутри машин, подготовленных к испытаниям, были установлены модернизированные космические кресла типа «Казбек-Д», разработанные в КБ завода «Звезда» главным конструктором Гаем Ильичом Северином для космических аппаратов и адаптированные для использования в новом проекте. Система имела пять куполов площадью по 760 кв. м каждый.

В воздушном нападении есть недостаток, заключающийся в том, что у него нет возможности вытащить парашютные войска после броска, в отличие от вертолета. Если зона посадки скомпрометирована, а войска разошлись, самолет не сможет ничего сделать. С вертолетом есть возможность прервать миссию в «зоне горячей посадки», спасти войска, если контакт с противником произойдет вскоре после посадки или если миссия потерпит неудачу. После посадки войска никогда не рассеиваются.

Недостаток вертолета должен быть обнаружен относительно легко и предупредить цель, за исключением случаев, когда посадка находится вдали от цели с войсками, покрывающими остальную часть расстояния пешком. Он также очень уязвим даже для стрелкового оружия. Другим недостатком является большая стоимость приобретения и эксплуатации.

Парашютно-платформенные средства, на которых планировалось десантировать боевую машину с частью экипажа, были хорошо освоены в войсках, имели достаточно высокую, подтвержденную большим количеством десантирований надежность - 0,98 (расчетная надежность системы имела коэффициент 0,995). Для сравнения: надежность парашюта, предназначенного для людей, составляет 0,99999, т. е. на 100 тысяч раскрытий - один технический отказ.

После запуска им потребуется подкрепление и поддержка вертолетов для медицинской эвакуации. Парашютисты запускаются только на подходящей местности и страдают до 10% жертв за травму во время запуска, в то время как вертолеты имеют небольшую сдержанность для вертикальной посадки или спуска. Вертолеты увеличили гибкость аэробидных операций и заменили большинство основных операций парашютистами. Но диапазон вертолета ограничен и имеет несколько войск, а парашютисты все еще удерживаются для дальних операций.

Аэродромные штурмовые отряды - легкие пехотные войска с дополнительным обучением и транспортом по спускам самолетов, в воздушной вставке, называемой вертикальной оберткой. Оборудование модифицировано для облегчения транспортировки, поскольку вертолеты имеют гораздо большие ограничения нагрузки, чем парашютисты и самолеты. В то время как десантники готовы выдержать действие в течение 72 часов, воздушно-десантные войска поддерживают бой всего 48 часов.

Эксперимент по десантированию экипажа внутри машины планировалось провести впервые не только в истории советских воздушно-десантных войск, но и во всем мире. Подготовка к первому в мировой и отечественной практике десантированию людей внутри боевой техники проводилась научно-техническим комитетом ВДВ в тесном контакте с конструкторским бюро Московского агрегатного завода «Универсал», многолетним головным разработчиком средств десантирования техники ВДВ, руководимым главным конструктором, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР Алексеем Ивановичем Приваловым. Одновременно в ГНИИ авиационной и космической медицины (ГНИИАКМ) проводились физиологические испытания (копровые сбросы) по переносимости ударных перегрузок, действующих на человека при десантировании. Начальник института генерал-майор медицинской службы Николай Михайлович Рудный лично контролировал эту работу.

Поддержка вертолетов может быть интенсивной и включает в себя тесную авиационную поддержку, разведку, медицинскую эвакуацию и снабжение водой, а также транспорт. 101-й воздушно-десантный дивизион похищен и обучен быстрой веревкой. Авиационные артиллерийские части также перевозятся вертолетами.

Так начались исследования по использованию вертолетов для атаки на более диффузный фронт. Первое упражнение в пилотажном нападении было выполнено. Операция длилась четыре часа. Местность и география привели к неудаче. Первые воздушные атаки были небольшими, но они выросли до размера батальона.

Сложность такого эксперимента заключалась прежде всего в том, что десантники, которым предстояло «прыгать» внутри боевой машины, не имели личных средств спасения, случись в воздухе отказ основной системы. В этой связи институт имени Чкалова не принял комплекс к испытаниям. Пришлось командующему ВДВ долго объяснять министру обороны Маршалу Советского Союза А. А. Гречко и начальнику Генерального штаба Маршалу Советского Союза В. Г. Куликову необходимость проведения эксперимента в интересах воздушно-десантных войск. При этом он настаивал на участии в эксперименте непременно офицеров, которые смогут в дальнейшем передавать свой опыт в войсках. Когда же маршал Гречко поинтересовался, кто будет десантироваться, командующий ВДВ генерал В. Ф. Маргелов сделал шаг вперед и просто сказал: «Я…» Разумеется, ему было отказано. Тогда генерал предложил кандидатуру одного из своих сыновей - Александра Маргелова и опытного офицера-десантника, мастера спорта по прыжкам с парашютом, майора Леонида Гавриловича Зуева. В октябре 1971 года все было готово к проведению эксперимента, предварительные испытания были завершены. В совместном решении от 28 октября 1971 года, утвержденном руководителями НИИ, командованием ГНИИАКМ, военно-транспортной авиации и, наконец, командующим ВДВ, отмечалось успешное завершение копровых и натурных сбросов БМД-1 с макетами и манекенами и предлагалось провести экспериментальный сброс с людьми.

В середине 1972 года в связи с задержкой получения разрешения на проведение эксперимента было принято решение в комплексе «Кентавр» десантировать собак. Три собаки в одной машине были успешно десантированы. Было принято решение на десантирование людей 5 января 1973 года на тульском аэродроме. К этому времени участники эксперимента переехали в казармы 106-й дивизии.

В 14 часов 5 января с аэродрома взлетел самолет Ан-126 с боевой машиной десанта на борту, в которой находились испытатели. Командующим ВДВ была поставлена жесткая задача: после приземления расшвартовать машину и начать движение не более чем через 2 минуты, в ходе которого провести машину по намеченному маршруту со стрельбой по мишеням из орудия и спаренного пулемета. Экипаж должен был доказать, что не только отлично перенес все этапы десантирования, в том числе ударные перегрузки при приземлении, но и сохранил физические и умственные способности, может успешно вести боевые действия.

Вот как описывает экспериментальное десантирование сам Александр Маргелов: «Вытяжной парашют по команде штурмана вывалился, расправился, набрался сил и как бы нехотя стал потихоньку вытаскивать «Кентавра». Как гигантский маятник с центром качания вокруг вытяжного парашюта, машина-«утюг сначала завалилась на 135 градусов от горизонтали, затем стала раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой колебаний. И вот раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы в доли секунды испытали состояние, близкое к невесомости. В этом убедил невесть откуда взявшийся в машине хлам. Особенно ненужной показалась в этой ситуации довольно приличных размеров гайка, «всплывшая» прямо между головами. В следующий момент все гулко ухнулось на пол и потом еще некоторое время там перекатывалось, пока машина «изображала» из себя маятник. Все свои ощущения спокойно, как нам казалось, мы передавали на землю. Только вот с земли после выхода машины из самолета ничего не слышали - пришлось ориентироваться о работе системы по личным ощущениям да по показаниям приборов - высотомер после раскрытия многокупольной системы равномерно «приближал» нас к земле, а вариометр «застыл» на скорости снижения около шести метров в секунду.

И тут последовал резкий, перекатывающий удар. Головы в шлемофонах мгновенно «выбили морзянку» из заголовников, и все замерло. Навалилась неожиданная тишина. Но это продолжалось мгновение - мы, не сговариваясь, стали освобождаться от привязных систем.

Автоматическую расшвартовку изнутри машины с помощью пиротехнических устройств было решено на первое десантирование не ставить, поэтому, не задерживаясь, мы выскочили из БМД. Освободив ее от парашютной системы и платформы, заняли свои места внутри: Леонид - за рычагами, я - в башне. Пока механик заводил двигатель, наводчик-оператор выискивал, поворачивая башню, цели для обстрела. Есть! И вот сразу с началом движения бухнуло орудие «Гром». Конечно же, это была имитация, и последующая стрельба из пулемета велась холостыми, но в первом эксперименте это было не главное. Главное, что на всех этапах десантирования, приземления, движения, проведения стрельб мы сохраняли полную боеготовность и доказали, что в случае необходимости десантники могут воевать с наибольшим боевым эффектом, поражать противника, не выходя из машины, обеспечивая другим членам экипажа возможность с наименьшими потерями присоединиться к ним для совместного выполнения боевой задачи.

Леонид Зуев лихо, на большой скорости, подъехал к трибуне, по пути разнес вдребезги автомобиль начальника штаба дивизии (которого, кстати, предупреждали о такой вероятности), остановился точно напротив командующего и четко доложил об успешном выполнении боевой задачи. Командующий обнял и расцеловал нас поочередно, поблагодарил от лица службы и, быстро вытерев глаза, в дружеском тоне стал расспрашивать об ощущениях в ходе проведения эксперимента. К нему присоединились и другие участники испытаний ».

Л. И. Щербаков и А. В. Маргелов после выполнения прыжка.

После первого удачного эксперимента командующий ВДВ отдал приказ провести аналогичные экспериментальные десантирования во всех дивизиях ВДВ, в каждый период обучения. А. В. Маргелов был назначен ответственным за подготовку штатных экипажей. Руководителями дальнейших испытаний были генерал-лейтенант И. И. Лисов, позже - его преемник на посту заместителя командующего генерал Н. Н. Гуськов и, наконец, председатель НТК ВДВ полковник Л. 3. Козленко. К настоящему времени в ВДВ проведены десятки десантирований экипажей в комплексах «Кентавр», КСД, «Реактавр» и других системах, разработанных советскими конструкторами.

Согласно приказу командующего ВДВ десантирования техники с экипажами внутри боевых машин были проведены во всех воздушно-десантных дивизиях:

13 ноября 1973 года в 98-й гв вдд старшина А. И. Савченко и старший сержант В. В. Котло десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126;

30 мая 1974 года в 7-й гв вдд старшина М. Е. Савицкий и старший сержант А. И. Силинский десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126;

20 июня 1974 года в 76-й гв вдд старшина Г. И. Соловьев и ефрейтор Г. Г. Мартынюк десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126;

11 июля 1974 года в 7-й гв вдд старшина А. В. Титов и старший сержант А. А. Мерзляков десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126;

22 июля 1974 года в РВВДКУ лейтенант Н. Г. Шевелев и лейтенант В. И. Алымов десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126;

15 августа 1974 года в 103-й гв вдд ефрейтор В. П. Лопухов и ефрейтор А. В. Жагуло десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126;

3 сентября 1974 года в 104-й гв вдд старший сержант Г. В. Козьмин и сержант С. М. Кольцов десантировались внутри БМД-1 на парашютной платформе П-7 из самолета Ан-126.

Все десантирования с людьми прошли успешно. Даже тогда, когда при приземлении «Кентавра-5» в июле 1974 года из-за сильного ветра в приземном слое (порывы до 12–15 метров в секунду) купола не отцепились от машины: БМД-1 перевернуло вниз башней и потащило, но отважные молодые десантники А. Титов и А. Мерзляков не впали в шоковое состояние, поддерживали радиосвязь с руководителем десантирования, спокойно сообщали о состоянии машины. Получив команду произвести расшвартовку изнутри, не выходя из машины, они четко выполнили команду. После остановки машины самостоятельно выбрались из нее и продолжали выполнение «боевой задачи» в ходе полковых учений.

Впоследствии десантирование боевой техники с экипажами внутри машин стало обыденным делом для советских ВДВ.

23 января 1976 года впервые в мировой практике состоялось испытание парашютно-реактивной системы «Реактавр» с людьми внутри машины. Эта система, в отличие от «Кентавра», имела всего один купол площадью 540 кв. м, отчего груз летел к земле с убийственной скоростью. И только перед самой землей в дело вступали реактивные тормозные устройства - три двигателя мягкой посадки, которые за несколько секунд значительно снижали скорость падения, и приземление проходило на вполне допустимых скоростях. Также платформа была оборудована двумя амортизационными пенопластовыми брусами. За полтора года до десантирования людей один из «Реактавров» с собакой по кличке Буран разбился. После выхода из самолета и раскрытия купола парашют разорвался, и машина рухнула вниз. Двигатели мягкой посадки не сработали. Собака погибла. Комиссия установила, что купол перешел предел своей прочности ввиду выработки ресурса.

«Реактавр» десантировался тем же самолетом Ан-12б с тем же экипажем, который бросал «Кентавра». Внутри БМД десантировались майор А. В. Маргелов и подполковник Л. И. Щербаков. Для проведения эксперимента специально выбирали площадку приземления, где было много снега. Однако приложило комплекс на укатанную ледяную дорогу так, что десантники ощутили солидную ударную перегрузку. После приземления Щербаков и Маргелов привели машину в боевую готовность, завели двигатель, выполнили комплекс по вождению и стрельбе, после чего подъехали за поздравлениями к трибуне, на которой находился командующий ВДВ.

За успешное проведение испытаний систем «Кентавр» и «Реактавр», а также проявленные мужество и героизм в ходе этих сложнейших и опаснейших экспериментов майор А. В. Маргелов и подполковник Л. И. Щербаков были представлены к званию Героя Советского Союза.

Учитывая положительные результаты в ходе испытаний новейших систем десантирования «Кентавр» и «Реактавр», для закрепления этого успеха командующий ВДВ генерал армии В. Ф. Маргелов приказал провести десантирование штатных экипажей внутри БМД во всех дивизиях. Такие учения были проведены в кратчайшие сроки.

С 1976 года парашютно-реактивные системы «Реактавр» были приняты на вооружение ВДВ. Они позволили уменьшить время сбора личного состава и техники на площадке приземления после десантирования. Так, на экспериментальных учениях в 1983 году было проведено десантирование восьми объектов с системами «Реактавр». От момента выхода первой машины из самолета до сбора всех восьми машин на удалении 1,5 км от площадки приземления прошло всего лишь 12–15 минут, тогда как при раздельном десантировании экипажей и техники на это потребовалось бы 35–45 минут. Попробуйте себе это представить: тишина, спокойствие, чистое поле… а через двенадцать минут на этом поле, откуда ни возьмись, рота советских десантников на своих боевых машинах!

Кроме этих систем, в ВДВ использовался комплекс совместного десантирования - КСД, на котором можно было выбрасывать орудия, минометы вместе с расчетом из четырех человек. КСД использовались в ВДВ, пока войсковая артиллерия не перешла полностью на артсистемы, созданные на базе БТРД. Эти КСД можно считать продолжением мысли Гроховского - помните неуклюжие «авиабусы»? Только здесь можно говорить о более высоком технологическом уровне.

По уровню технической оснащенности к середине 80-х годов советские ВДВ были самыми сильными в мире. На вооружении ВДВ состояли боевые машины десанта БМД-1 (с ПТУР «Малютка»), БМД-1П (с ПТУР «Конкурс» или «Фагот»), БМД-2, бронетранспортеры БТР-Д, БТР-ЗД «Рокот» (с ПЗРК «Стрела-2»), БТР-РД «Скрежет» (с ПТУР «Конкурс» или «Фагот»), артиллерийские установки АСУ-85, реактивные системы залпового огня БМ-21В «Град-В», орудия Д-48, гаубицы Д-30, самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 82-мм минометы «Поднос», 120-мм минометы «Нона-Б» и 2С12 «Сани» на автомобилях ГАЗ-66, зенитные автоматы ЗУ-23 на ГАЗ-66 и БТР-Д.

15 мая 1972 года с целью подготовки специалистов полковых служб была сформирована 332-я школа прапорщиков ВДВ в литовском поселке Гайжунай. Эта школа готовила начальников складов, технических специалистов, специалистов воздушно-десантной службы.

В том же 1972 году в составе ВДВ была сформирована 778-я отдельная радиорота специального назначения численностью 85 человек. Основной задачей вновь сформированного подразделения стал привод авиации десанта к точке выброски, для чего группы этой роты должны были загодя высаживаться в тыл противника и разворачивать там аппаратуру привода. В 1975 году рота переформирована в 778-ю ор РЭП, а в феврале 1980 года - в 899-ю отдельную роту специального назначения численностью 117 человек - таким образом, ВДВ получили и свой «спецназ». В 1988 году 899-я орСпН переформирована в 899-ю роту СпН (со штатом в 105 человек) в составе 196-го опс ВДВ. Позднее рота была развернута в 218-й отдельный отряд специального назначения ВДВ, который в 1994 году вместе с 901-м отдельным десантно-штурмовым батальоном был сведен в создаваемый в структуре ВДВ собственный орган специальной разведки -45-й отдельный разведывательный полк специального назначения ВДВ. Этот полк полностью оправдал надежды своих создателей - впоследствии, в период чеченских кампаний, отряды 45-го полка выполняли самые сложные боевые задачи с минимальным уровнем боевых потерь. Сейчас эта высокопрофессиональная боевая часть способна выполнить широкий круг задач специальной разведки в любой точке земного шара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в вооруженной защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой техники и в связи с 60-летием СА и ВМФ 104-й гвардейский парашютно-десантный полк 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии 21 февраля 1978 года был награжден орденом Красного Знамени.

4 мая 1985 года за успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Победы 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия награждена орденом Красного Знамени.

На основании директивы Генерального штаба от 5 февраля 1980 года к 1 декабря 1980 года в составе 104-й гв вдд сформирован 387-й парашютно-десантный полк. Местом дислокации стал город Кировабад Азербайджанской ССР. На основании директивы Генерального штаба от 13 мая 1982 года полк был выведен из состава 104-й гв вдд, передислоцирован в Фергану Узбекской ССР (ТуркВО) и переформирован в 387-й отдельный парашютно-десантный полк (подготовки молодого пополнения для воздушно-десантных и десантно-штурмовых частей и соединений, действующих в Афганистане). На основании директивы Генерального штаба от 9 октября 1985 года переформирован в 387-й отдельный учебный парашютно-десантный полк.

На основании директивы министра обороны от 28 апреля 1988 года и директивы Генерального штаба от 4 октября 1988 года к 30 декабря 1988 года полк переформирован в 387-й отдельный парашютно-десантный полк.

В 1990 году, в связи с обострением межнациональных конфликтов на территории СССР и для оперативного реагирования по ним, было решено заново сформировать 105-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. В состав дивизии решено было ввести 387-й опдп, 345-й гв опдп, 57-ю одшбр и другие части.

Директивой министра обороны от 18 августа 1990 года 387-й отдельный полк должен был быть переведен на штат парашютно-десантного полка и включен в состав 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. На основании директивы МО СССР от 21 марта 1991 года к 1 октября 1991 года переведен на штат парашютно-десантного полка (горно-пустынного). После чего был передан ВС Узбекистана.

Без связи нет управления - это не требует никаких доказательств, ибо жизнь сама неоднократно доказывала сие утверждение. Именно поэтому мне хочется остановиться на формировании органов связи ВДВ, без чего не может быть управления войсками. Опыт Великой Отечественной войны показал, что утрата связи с высаженными в тыл противника подразделениями ВДВ однозначно приводила к срыву выполнения поставленной задачи, отсутствию взаимодействия и, как следствие, к большим потерям десанта. Поэтому в послевоенное время, с качественным развитием средств связи, особое внимание было также уделено и созданию органов связи, которые могли обеспечить надежную связь в самых сложных условиях боевой обстановки.

Одним из таких органов связи стал центр связи ВДВ. Формирование части началось 13 августа 1947 года в городе Полоцк Белорусской ССР. Местом дислокации части был военный городок Задвинье. Основой для формирования стали узел связи 8-го гвардейского воздушно-десантного Неманского Краснознаменного корпуса, а также 13-я гвардейская отдельная рота связи 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Формирование проводил командир батальона гвардии майор Сидоренко Николай Климентьевич.

4 сентября 1947 года новому формированию было присвоено наименование 191-й отдельный батальон связи, который вошел в состав 8-го гвардейского воздушно-десантного Неманского Краснознаменного корпуса. 21 апреля 1956 года начал формироваться батальон связи воздушно-десантных войск. Формирование закончилось 22 июня 1956 года. После формирования батальону было присвоено наименование 691-й отдельный батальон связи воздушно-десантных войск.

В августе 1972 года началось формирование полка связи ВДВ. Основой для формирования полка явились 691-й отдельный батальон связи воздушно-десантных войск и центр подвижных средств связи 879-го узла связи. Формирование закончилось 20 декабря 1972 года. Полку было присвоено наименование 196-й отдельный полк связи воздушно-десантных войск.

В 1983 году приказом командующего ВДВ часть была награждена переходящим Красным Знаменем ВДВ. В 1988 году за достигнутые успехи в социалистическом соревновании среди частей воздушно-десантных войск и высокую воинскую дисциплину полк был награжден грамотой командующего ВДВ. 30 декабря 1990 года 196-й отдельный полк связи воздушно-десантных войск был переформирован в 171-ю отдельную бригаду связи воздушно-десантных войск.

Бригадная организация части связи ВДВ к тому времени лучше отвечала требованиям, предъявляемым к связи войск. Бригада состояла из отдельных подразделений, которые могли самостоятельно действовать в отрыве от подразделений обеспечения бригады. В состав бригады вошли мобильные узлы связи, батальон и узел связи командующего ВДВ, отдельная рота специального назначения. Впоследствии, в российский период, в условиях жесткого сокращения ВДВ, 171-я бригада связи снова будет переформирована в полк, и часть получит наименование 38-й полк связи ВДВ.

автора Макинерни Дэниел

Положение броневого вопроса в 80-х годах в России. В полную противоположность малым государствам, где под влиянием появления фугасных бомб и пропаганды броневых башен бельгийским инженером Бриальмоном крепостное строительство приняло так называемое бетонно-броневое

ВООРУЖЕНИЕ ДЕСАНТА В 1936–1941 ГОДАХ К этому времени стрелковое вооружение десантников пополнилось 7,62-мм пистолетами ТТ и пистолетами-пулеметами под тот же патрон ППД-40 и ППШ-41, необходимость наличия которых ярко продемонстрировала короткая война с финнами. Более того, их Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман Викторович

БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Работы по созданию боевой машины десанта (БМД) были начаты конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода в 1965 году. Конструкторам предстояло создать высокоскоростную, легкобронированную, гусеничную, плавающую,

Из книги Воздушно-десантные войска. История российского десанта автора Алехин Роман Викторович

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА ВДВ В 1968–1991 ГОДАХ Парашютная платформа ПП-128-5000 - это металлическая конструкция на съемных колесах, предназначенная для десантирования на ней грузов полетной массой от 3750 до 8500 кг только из самолета Ан-12Б.Платформа предназначена для

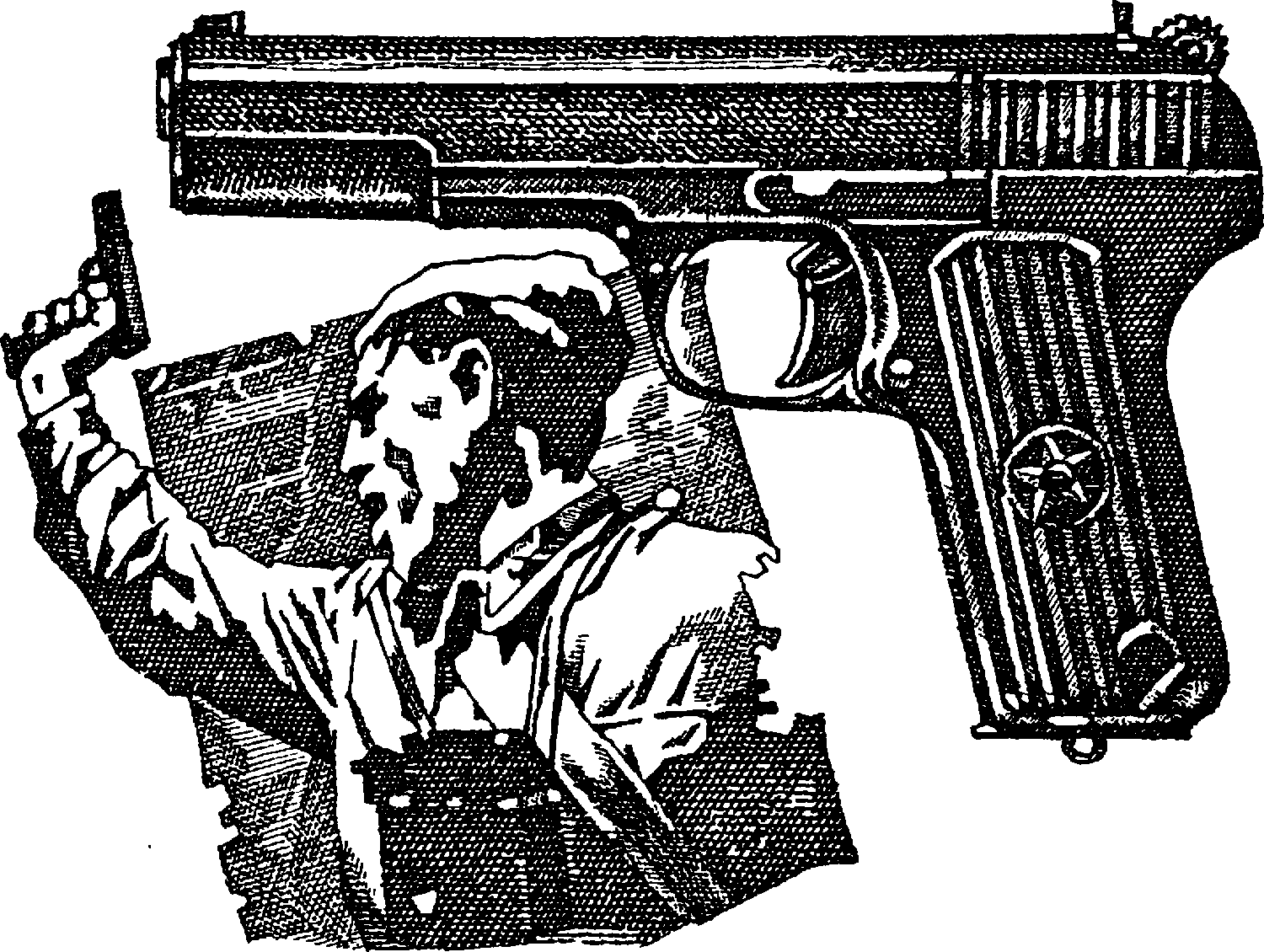

Советские пистолеты В нашей стране самозарядными пистолетами впервые занялись после окончания Гражданской войны.Первый отечественный самозарядный пистолет под 7,65–мм патрон браунинга разработал в 1920–1921 годах оружейник С. А. Коровин. Чуть позже представил свой образец

Из книги Словарь современных цитат автора Душенко Константин ВасильевичИстория Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало с 2 августа 1930 года - тогда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени отмечается День Воздушно-десантных войск. Первым подразделением ВДВ стал сформированный в 1931 году в Ленинградском военном округе авиамотодесантный отряд, насчитывавший 164 человека. Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР, принятое 11 декабря 1932 года. В целях развития воздушно-десантного дела в РККА, подготовки соответствующих кадров и подразделений Реввоенсовет постановил развернуть на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа бригаду, возложив на нее обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов.

Одновременно намечалось сформировать к марту 1933 года по одному авиадесантному отряду в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах. Начался новый этап в развитии воздушно-десантных войск. А уже в начале 1933 года в этих округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Боевой путь ВДВ отмечен многими памятными датами. Так, в вооруженном конфликте на Халхин-Голе приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. Во время советско-финляндской войны (1939-1940) вместе со стрелковыми частями сражались 201-я, 204-я и 214-я воздушно-десантные бригады. Десантники совершали рейды в глубокий тыл противника, нападали на гарнизоны, штабы, узлы связи, нарушали управление войсками, наносили удары по опорным пунктам. С началом Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов участвовали в боях с захватчиками на территории Латвии, Белоруссии, Украины.

В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войскам Западного и Калининградского фронтов в окружении и разгроме вяземско-ржевско-юхновской группировки немцев в начале 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го ВДК. Это наиболее крупная операция ВДВ в годы войны. Великая Отечественная война для ВДВ закончилась только в августе 1945 года, когда более 4 тысяч десантников после высадки на аэродромах Харбина, Гирина, в Порт-Артуре и на Южном Сахалине полностью парализовали действия японской армии. За боевые заслуги десантников в ходе Великой Отечественной войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время Воздушно-десантные войска составляют резерв Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.

- Гороскоп здоровья — Близнецы

- Безе: состав, калорийность, пищевая ценность, полезные свойства, вред

- Сонник: к чему снится Операция

- Салат из свежей капусты и огурца

- К чему снится голубка. Большой онлайн сонник. Сонник Мартына Задеки

- К чему снится когда за тобой гонятся

- Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры, pH и времени инкубации Как влияет температура на рн

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter